JLG/JLG, Les premiers plans

JLG/JLG, Les premiers plans

Philippe Sollers, JLG/JLG, un cinéma de l’être-là

Philippe Sollers, JLG/JLG, un cinéma de l’être-là

Jean-Luc Godard, « J’ai toujours pensé que le cinéma était un instrument de pensée »

Jean-Luc Godard, « J’ai toujours pensé que le cinéma était un instrument de pensée »

Cécile Guilbert, Aimer Godard

Cécile Guilbert, Aimer Godard

Antoine de Baecque, Godard et JLG/JLG

Antoine de Baecque, Godard et JLG/JLG

Antoine de Baecque, « Les leçons de Jean-Luc Godard »

Antoine de Baecque, « Les leçons de Jean-Luc Godard »

JLG, Adieu au TNS

JLG, Adieu au TNS

BONUS

BONUS JLG, Lettre à Freddy Buache (1981)

JLG, Lettre à Freddy Buache (1981)

La fête à Freddy Buache (1988)

La fête à Freddy Buache (1988)

Pierric Favret, Lettre à JLG (2007))

Pierric Favret, Lettre à JLG (2007))

Freddy Buache, critique de cinéma, fondateur de la Cinémathèque suisse (2010)

Freddy Buache, critique de cinéma, fondateur de la Cinémathèque suisse (2010)

Post-scriptum (2013)

Post-scriptum (2013)

Première mise en ligne le 3 février 2011. Mis à jour. Liens obsolètes corrigés.

Le synopsis

Le positif nous a été donné à notre naissance, écrivait le pauvre Franz — qui pria son ami Max de détruire tous ses livres, mais l’ami désobéit et c’est ainsi que nous connaissons l’oeuvre de Kafka. Et l’auteur de la Métamorphose ajoutait : à nous de faire le négatif.

Voici donc l’originalité de l’origine de la cinématographie : faire le négatif d’abord. Ce que n’a pas fait Edison. Mais Auguste et Louis, qui inventèrent le projecteur avant la caméra. Il faut bien venir au monde avant que d’y aller, n’est-ce pas. Et nous rendre compte que nos droits sur lui, s’ils existent, ils ne le doivent qu’à nos devoirs. A cette aune, que peut vouloir dire, non un portrait, et encore moins une biographie, mais un autoportrait, jamais tenté dans le roman, ni dans la musique. Quelquefois avec la peinture. Mais que cherchait Rembrandt lorsqu’il installa le chevalet à côté du miroir.

Probablement : jusqu’où la peinture peut aller. Et ensuite : jusqu’où il la suivrait, c’est à dire jusqu’à quand. Non à cause de l’âge, mais à cause de la peinture elle même, car c’était le temps lui même mis à peindre qu’il déposa sur la toile. Mis à nu, si l’on peut dire. Non point photo d’identité donc. Ni examen de conscience. Juste une question de temps, et l’espace donne peu de réponse, ni vitesse, ni position. Sauf peut-être dans le système de la cinématographie, le seul où les forces morales ont à voir avec les forces physiques.

Un héritier en rupture

Au début de JLG/JLG. Autoportrait de décembre, apparaît une photographie de Jean Luc Godard. C’est la première image de lui qui vient à l’écran, à la suite de sonneries d’un téléphone dans le noir. Cette photographie d’enfance, en noir et blanc très contrasté, est posée sur une cheminée. Bientôt l’ombre du cinéaste passe, et recouvre l’image. Cette petite photographie d’un visage d’enfant d’une dizaine d’années a subi un traitement qui l’éloigne encore de notre regard, comme une image en négatif, mais les traits, au noir sur fond de visage blanc, sont reconnaissables. Est-il heureux, est-il malheureux, cet enfant au regard profond et à l’air grave ? Il s’interroge, on s’interroge. Au même moment, sur cette image, Godard avoue avec une certaine ironie son incapacité à dire « Je tout entier », et sa voix recouvre sa part d’ombre, off, marquée par une respiration difficile, ralentie, sépulcrale, comme si elle commentait cette image de jeunesse depuis la mort : l’enfance vue d’outre-tombe. Du moins est-ce la première image que, mélancoliquement, Jean-Luc Godard nous livre de son enfance. Le cinéaste a alors près de 65 ans, et sa vieillesse soudain se reflète dans cette image de jeunesse, Janus bifrons, être à deux têtes : « J’étais déjà en deuil de moi-même, mon propre et unique compagnon, et je me doutais que l’âme avait trébuché sur le corps et qu’elle était repartie en oubliant de lui tendre la main. »

L’enfance absente

Cette image, comme un masque mortuaire d’enfant, apparaît à l’écran après trente cinq années de cinéma godardien, alors qu’un des plus fins connaisseurs du cinéaste, Alain Bergala, venait de poser la question : « Godard a-t-il été petit ? » Et avait répondu par la négative : « Alors que j’ai rassemblé pendant des mois et des mois des centaines de photographies de cet homme dont tout le monde connaît l’image — même des gens qui n’ont jamais vu aucun de ses films —, j’ai cherché longtemps une photo de Godard enfant, adolescent, voire tout jeune homme. En vain. Les plus anciennes photos trouvables de Godard datent du début des années 1950, alors qu’à vingt ans passés il a déjà quitté sa famille pour vivre à Paris où il a rencontré le petit groupe de la future Nouvelle Vague. » Pour le cinéaste, donner ainsi à voir une image de lui enfant dans JLG/JLG est un pied de nez adressé à l’un de ses exégètes, un petit démenti comme il les a toujours aimés, mais aussi une façon de surmonter un interdit, presque un tabou : évoquer son enfance, sa famille, ses origines, en sortant de la provocation des phrases à l’emporte-pièce qui lui ont longtemps servi de passeport pour son propre passé. Car les films de Godard sont toujours au présent, même s’ils sont parfois, et de plus en plus, visités par l’histoire. Jamais au passé et peu autobiographique, contrairement à François Truffaut qui a fondé toute son œuvre sur une forme de remémoration cinématographique soigneusement dirigée. Jean-Luc Godard a rompu avec son enfance, sa jeunesse, il a brûlé les vaisseaux de sa famille.

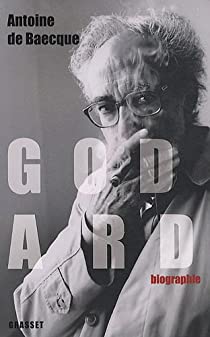

Antoine de Baecque, Godard, Grasset, 2010.

JLG/JLG est de tous les films de Godard celui qui me paraît avoir le plus de rapports avec une question essentielle : qu’appelle-t-on penser ? Cela m’a beaucoup surpris, surtout quand on connaît la misère de plus en plus flagrante du cinéma par rapport à l’art, à la peinture, par exemple, que Godard fait aussi revenir (mais ça, c’est une chose connue) comme source du désir érotique. L’originalité de JLG/JLG tient plutôt à son questionnement philosophique, à ce qu’est-ce que penser posé à travers la représentation. Tout commence par la présence de la mémoire, affirmée abruptement. Pour la première fois, il y a une confidence autobiographique très marquée, à travers cette photographie en noir et blanc qui sera visible de temps en temps, comme le seront certaines lignes écrites sur la partition posée sur le piano, entre autres une référence à Sein und Zeit, ce qui n’est pas rien, surtout quand citer Heidegger vous vaut immédiatement une suspicion de la part des contrôleurs idéologiques. Qu’est-ce que cette irruption autobiographique chez Godard, voilà qui me paraît extrêmement intéressant... Tout comme me semble passionnante l’utilisation qu’il fait de lui-même, du sujet physique qu’il est. Je pense, notamment, à ce moment du film où un corps affublé d’un chapeau fait un long détour autour d’un plan d’eau (n’est-ce pas Hegel qui passe, à cet instant-là, sur la bande son ?). On se demande qui est ce personnage au chapeau, si c’est Godard, et on le reconnaît en effet au dernier moment. Puis il se tourne vers la gauche, vers les Alpes, en prononçant les mots « kingdom of France ! », et le film prend un tour shakespearien, devient une méditation sur l’exil et sur ce pays qui est de l’autre côté mais qui n’est pas accessible. Je trouve cela très émouvant... Ce film est, pour moi, le chef-d’oeuvre de Godard, et un très grand film tout court. D’abord, parce que la bande son — et c’est vraiment un vieux problème de Godard que de faire apparaître l’image divisée entre l’écriture et le son — atteint là à une intensité maximale. Ce qui est représenté comme graphie dans JLG/JLG est beaucoup plus aigu que d’habitude. En s’approchant de l’écriture, Godard sent bien que le cinéma par rapport à la peinture, à la littérature, à l’architecture, à ce qui se trace de l’intérieur, est évidemment en défaut, mais qu’on peut essayer de montrer ce manque, cette défection, cette hypothèse que reste le cinéma, raison pour laquelle tout le monde veut le boucler de toutes parts, le réduire à son statut de marchandise... Le film est bouleversant parce qu’il ose un diagnostic sévère sur l’époque, en même temps qu’il conserve ma en somme, une réelle ténacité éthique. Ce que trace la main de Godard dans le film est donc beaucoup plus réfléchi que d’habitude, ce qui va avec le thème général du film qu’appelle-t-on penser ? Le cinéma ne pense pas encore, pourra-t-il jamais penser d’ailleurs ?... il faudrait que l’homme se rende compte qu’il ne pense pas non plus, et ainsi de suite. Le cinéma est là plutôt pour combler l’absence de pensée. Voir Debord... Ce n’est pas pour rien que ce sont ces deux-là qui m’intéressent. Quand j’ai relu les Oeuvres cinématographiques complètes [2], avec ce passage à l’autobiographie, la présence directe de l’auteur à différents âges, le choix des musiques a contrario (Corrette, Couperin), et surtout l’acte extraordinairement blasphématoire qui consiste à construire un film à partir d’un discours théorique, je me suis dit : voilà c’est ça qui fait vaciller l’illusion spectaculaire organisée, ça qui en tout cas m’intéresse au cinéma auquel je m’intéresse peu par ailleurs... Dans cette écriture plus concentrée qui est celle de Godard aujourd’hui, l’irruption, le bond massif de l’image prend une force particulière. Il y a, dans JLG/JLG, des paysages qui sont tout à fait surprenants. C’est, à la fois, rien et énorme parce que, tout à coup, vous êtes dans cette tentative de rendre une présence sauvagement singulière. Il faut suivre Heidegger lorsqu’il essaie de réécrire la formulation de Parménide [3]... Je crois que là, instinctivement ou parce que c’est cela qu’il est en train de vivre comme remémoration problématique, pris entre l’exil et la saisie, avec le cinéma qui est collé à l’oeil (et comment pourrait-il faire autrement que d’y être collé ?), Godard retrouve ce questionnement. Il y a quelque chose qui rend l’extase des paysages plus dramatiques, plus vides, que d’habitude. Il y aussi ce personnage bouleversant d’aveugle. Qu’est-ce que penser le cinéma en aveugle ? Très bonne question. Que la réponse passe par La Lettre sur les aveugles de Diderot est logique. Il est étonnant que, sur le très long terme, les points de rencontre entre nous soient devenus aussi fréquents, que les points de méditation finissent par être pratiquement isomorphes.

Godard lit des extraits de Wittgenstein et de Diderot (1’14")

JLG/JLG est un film dramatique, posant à mon avis les questions essentielles de la fin du XXe siècle. Fallait-il mettre le latin, au bord d’une route de neige, pour représenter la langue perdue ? Peut-être... peut-être. Je suis frappé par le fait que Debord ait aussi choisi un titre en latin, le palindrome In girum. Mais le latin empêche d’aller plus avant dans le grec. Le latin endort le grec. La pensée s’est perdue dans le latin et depuis. Donc : des encadrements de portes, des fenêtres à la Matisse, des paysages, la pensée possible ou pas, l’exil, l’argent souverain, l’effondrement de l’empire soviétique qui était sa meilleure garantie, le masque. Je crois que cette accumulation est une des raisons pour lesquelles il y a un petit garçon qui ressurgit à ce moment-là, de même que refont surface des voix sur la bande son, provenant de films du passé (ce qu’a aussi fait Debord, en détournant par exemple Les Enfants du paradis). C’est encore une fois très dramatique : d’où vient l’enfant qui a entendu ces voix-là, où étaient ses géniteurs ? Qu’est-ce que c’est que cette mémoire catastrophique du cinéma ? Cent ans, dites-vous ?... Non pas un constat d’achèvement, de bouclage, mais un retour sur le fait qu’on pourrait se servir du cinéma pour essayer d’attirer l’attention sur la situation présente où la pensée est absente. Ça me plaît. C’est probablement très synchrone avec la possibilité, puisque les gens ont de plus en plus de mal à lire et à méditer par eux-mêmes, d’envisager des passages didactiques (ce qu’il y a souvent chez Godard, ce ne sont d’ailleurs pas forcément les moments les plus réussis de JLG/JLG, même s’ils sont traités sur le mode de la comédie, à la Diderot), qui seraient comme des séances de méditation utilisant le cinéma. De temps en temps, on ferait rire les gens, avec quelques aventures ou quelques évolutions acrobatiques, pour qu’ils croient qu’il s’agit toujours de spectacle, pendant que le raisonnement suivrait son cours. Par exemple, dans JLG/JLG, sans qu’automatiquement les gens identifient que cela passe par Hegel, Heidegger ou Merleau-Ponty, on réfléchit sur la vision elle-même. Pour la première fois, j’ai eu l’impression que ce travail de la pensée était montrable. J’ai fait quelques tentatives dans ce sens : Méditerranée qui développait une réflexion de l’image par rapport au son [4], ou le film sur Rodin (La Porte de l’enfer), la sculpture permettant de dire des choses qui échapperont éternellement à la projection plate sur écran [5]. Il faut déshabituer les gens de croire que la peinture est une image puisque ce n’est pas une image. Un tableau prend l’apparence d’une image. La sculpture n’est évidemment pas la photographie d’une sculpture. Un grand photographe, comme Steichen avec Rodin, peut, éventuellement, se mettre dans des dispositions photographiques telles que le côté intense du Balzac apparaisse comme une énigme qu’on verra mieux par la photo qu’en passant devant, sans faire attention, au carrefour Vavin. Pourquoi ne pas commencer ce travail de réversion du cinéma ? Je crois que c’est ce que Godard essaye de faire là, c’est-à-dire reprendre la philosophie et essayer d’aller à l’essence du visible. C’est d’ailleurs lui qui dit le texte, et s’il change de voix, il y met un ton fondamental qui l’engage très au-delà de ce qu’il a jamais fait.

* Il y a, dans JLG/JLG, l’effort de raisonnement émotif le plus vibrant que Godard ait jamais accompli et une mise en ordre liée au fait que, de plus en plus, aucun raisonnement ne sera compris. Ce qui disparaît est la capacité de s’exprimer logiquement, ce qu’annonce Debord dans les Commentaires sur la Société du spectacle. Mais enfin, dans le danger extrême quelque chose d’autre, comme un salut, croît. Godard occupe la position de quelqu’un qui est à la frontière (encore une fois, kingdom of France !) et, en même temps, se sent une grande responsabilité. Le cinéma est un moyen par lequel on peur faire apparaître l’essentiel qui est toujours le verbe. Le cinéma qui ne part pas du son me paraît inutile. Quel son ? quel discours ? il y en a de tous ordres, la plupart parfaitement à côté de la plaque, faux films, ersatz de poésie. En revanche, je crois que Godard est vraiment animé d’une intention, d’une pulsion poétique. C’est le plus grand poète du cinéma. Je ne vois pas de raison de ne pas rassembler dans le mot poésie tout ce qui peut se montrer, se danser, s’architecturer, se peindre, se photographier, se modeler... Donner au cinéma une puissance conceptuelle me paraît, non seulement fondamental, mais aussi très courageux puisque la marchandise passe désormais en priorité par là. Godard n’a pas cessé d’essayer de montrer que le rapport de l’image et du son était d’un relativisme complet. On peut enregistrer la même image avec des sons différents ou sans sons du tout, et ce ne sera pas, mais pas du tout, la même image. C’est une fonction de doute critique que peut amener le cinéma, plutôt que sa fonction actuelle de recouvrement sociologique. Il s’agit ici d’un acte d’agression, mais détaché, serein, la même agressivité qu’auparavant mais plus profonde... Chez Godard, je ne m’ennuie pas, tandis que, chez la majorité des cinéastes, on peut anticiper le discours, il est donné dès les premiers mots, dès les premières voix, le fait d’introduire tel ou tel détail dans l’histoire ne modifiera rien, il s’agit en fait de psychologisme. Il faudrait sentir tout de suite qu’il y a un risque, que ce qui suit n’est pas forcément appelé par ce qui vient d’avoir lieu. Chez Godard, vous n’avez jamais le film a priori... A l’inverse, le vacarme continu que fait généralement le cinéma, dans sa volonté de ne pas penser me fait fuir.

- Godard/Sollers : l’entretien

Quand la mémoire surgit d’une façon non pas, comme dirait Proust, involontaire, mais avec un coefficient dramatique particulier, on obtient aussitôt un effet spécial, qui peut évoquer Chateaubriand, le grand ton des Mémoires, le grand style. Le grand style, même s’il n’est pas révolutionnaire, est toujours porté à évoquer quelque chose de révolutionnaire. Une forme qui aura été et qui persiste à être révolutionnaire n’est pas fréquente, partout au cinéma. Vous pouvez avoir la même émotion en regardant un tableau de Courbet, parce que vous ne pouvez pas le dissocier de quelque chose qui reste là comme un moment historique et qui met la mémoire à son niveau de durée réelle, du fait de l’implication totale du sujet. Du coup, cela devient de l’histoire pas comme on croit, de l’historial comme dirait Heidegger plus que de l’historique historiciste. Voilà un film historial... La mémoire avec sa force brute d’irruption, sans explication, est sensible dès le début. C’est la même chose, dès lors, de montrer une porte, un paysage, un piano, une photo, ce que vous voudrez. Il est merveilleux que Godard, à mesure qu’il avance dans la liberté, dans sa causalité de liberté intérieure, puisse se servir de n’importe quoi. Proust le dit : à partir d’un certain moment, tout ce qui tombe sous la main d’un grand artiste fait l’affaire. Je crois que Godard en est là par rapport au cinéma, dans une liberté personnelle. Il faudrait se demander ce que ça veut dire d’être dans cet état-là, encore vivant, bien que mort, ayant bien réussi sa mort comme disait Mallarmé dans sa fameuse lettre à Cazalis : « Je suis maintenant impersonnel, et non plus Stéphane que tu as connu — mais une aptitude qu’a l’univers spirituel à se voir et à se développer, à travers ce qui fut moi... ». Comme par hasard, Hegel passait aussi par là, de même au pied des Alpes chez Godard... Godard a eu souvent tendance à prendre un peu trop n’importe quoi, c’était prématuré. Maintenant il peut le faire, et du coup ce n’est pas du tout n’importe quoi, ce n’est pas : on ouvre un livre, une fille passe, on en ouvre un autre ; non, ce sont visiblement ces passages-là, ces citations-là dont il avait besoin. Il est en état paradoxal de maîtriser complètement sa technique et sa possibilité de lecture, ou d’écriture, ou d’écoute, ou de vision, et en même temps détaché. Ça me paraît une des aventures qui restera comme une des plus importantes du cinéma...

C’est un film sur l’être-là, c’est très concret. Il y a un côté très historique, proche des événements du monde contemporain. Il y a aussi, de façon extraordinairement picturale, le surgissement de l’objet avant toute définition. Une porte est plus qu’une porte. Une photo est toute la vie de la personne, mais comment se fait-il que simplement par des sons, par l’art du montage, on ait l’impression de connaître quelque chose sur la vie qu’a eue ce petit garçon ? Le roman familial est absolument vidé, mais il y a toute une époque qui surgit dans très peu de choses. Il n’y a aucun effort, ça laisse être, vous pouvez sentir le paysage à travers l’image qui vous est donnée du paysage, ce n’est pas rien, c’est très rare, cela arrive parfois dans certains films japonais que vous vous disiez : « tiens cette haie est une vraie haie, et pas une haie en train d’être filmée ». La plupart des films sont déjà filmés avant le filmage effectif. Jamais chez Godard, et dans JLG/JLG encore moins qu’ailleurs... Ce qui apparaît n’a jamais été vu, sauf si vous avez eu, aussi, une brusque sensation énigmatique en regardant une porte ou un lac sous le vent violent. Cela renvoie directement à votre expérience personnelle d’un certain être-là. Il ne s’agit pas seulement de voir mais d’être là au moment où il n’est pas évident que les choses puissent être vues. Vous imaginez ça ? Je ne filme que lorsque je suis violemment ému sans savoir pourquoi. C’est le pari de Godard, il me semble. On dira « Godard 1995 » comme on dit « Cézanne 1895 ». Le reste, bonsoir.

Propos recueillis par Stéphane Bouquet et Thierry Jousse.

Cahiers du Cinéma n° 489, mars 1995.

Conférence de presse du 15 février 1995

Peu disposé à commenter ses derniers films, JLG avait fait cette fois-ci le voyage à Paris pour accompagner la sortie de son JLG/JLG, Autoportrait de décembre. Lors de la conférence de presse organisée pour l’occasion, on a pu sentir chez lui comme un sentiment de lassitude à devoir toujours surprendre, fournir des réponses là où il préfère encore poser lui-même les questions. Improvisateur et acrobate, perdant parfois le fil de sa pensée pour mieux se replonger dans ses obsessions, JLG jongle avec les paradoxes et les aphorismes, posant le regard du cinéaste sur les choses de l’Histoire, et sur le cinéma celui de l’historien. Bref, un JLG tel qu’en lui-même, qui en impose, au point d’en oublier son voisin, Youssef Chahine, presque gêné d’être là, admiratif et ému, l’esprit ailleurs, préoccupé par l’interdiction de son film en Égypte. Rencontre à demi-voix.

JLG/JLG & LE CAIRE

JLG commence par expliquer le pourquoi de cette association de films :

« En tout bien tout honneur, je souhaitais montrer un de mes films en première partie de JLG/JLG . J’avais choisi Allemagne neuf zéro mais le diffuseur n’en a pas voulu. J’ai pensé ensuite au film de Straub sur la Lorraine (Lothringen, Ndlr), que je trouvais magnifique, et puis j’ai senti que ça n’était même pas la peine d’en parler à Gaumont. Je me suis dit qu’il fallait peut-être montrer un film d’une autre partie du monde. En voyant Le Caire [6] , je me suis aperçu que Chahine était aussi dans son film, et c’était très bien comme ça. »

JLG se tourne vers Chahine et lui demande ce qu’il en pense.

« C’est comme l’unité dans la différence, répond-il. J’ai été très ému en voyant votre film. J’ai senti l’angoisse du créateur et l’image me renvoyait à l’intérieur du créateur. Quand je touche à l’Histoire (il pose son doigt sur le bras de JLG et sourit), c’est quelque chose de formidable, un rêve. »

AUTOPORTRAIT

« On m’avait demandé Godard par Godard, mais je préférais JLG/JLG. C’est un autoportrait et en principe, ça ne peut être fait au cinéma. C’est quelque chose de propre à la peinture. Je voulais essayer de comprendre ce que signifiait pour moi faire un autoportrait, voir jusqu’où je pouvais aller dans le cinéma et jusqu’où le cinéma pouvait m’accepter. C’est l’idée de l’art assez classique qui dit que l’oeuvre est plus importante que l’homme. C’est ce qu’on avait appelé "la politique des auteurs" et qui a été mal comprise. Le mot qui comptait c’était la politique et pas l’auteur lui-même. Picasso se posait aussi beaucoup cette question : jusqu’où puis-je aller dans la peinture ? Quand ils en avaient marre de peindre des paysages, il ne restait aux peintres qu’à se peindre. Le cinéma étant un peu autre chose, ne pouvant pas se faire seul, on peut toujours montrer ce qu’il y a autour de cette solitude. J’ai toujours pensé que le cinéma était un instrument de pensée. Mais comme il était vu en grand et qu’il a gagné très vite beaucoup d’argent, on en a fait un spectacle. Et de poursuivre : " Je suis heureux dès qu’il faut chercher un peu d’argent, mendier, soudoyer ou ruser ; ça fait partie de l’activité de la création, c’est son côté saltimbanque, Capitaine Fracasse. Mais le tournage, lui, a besoin de gens, nécessairement. Je suis heureux aussi dans la conception mais je le suis plus dans la recherche que dans l’accomplissement des choses. Comme Keith Jarrett quand il donne certains concerts improvisés où, au lieu de jouer Bach ou Mozart, il cherche quelque chose sur son piano pendant une heure au plus. C’est un désir un peu inconscient de point de repère, le besoin d’accomplir cette recherche, de l’enregistrer, ou de la coucher sur la toile pour un peintre.

J’ai essayé de faire un film qui ressemble aux livres que j’ai pu lire dans mon adolescence, ceux de Blanchot, de Bataille. Je me souviens par exemple de L’expérience intérieure. A l’époque, je suivais les cours d’Henri Agel, il avait passé Terre sans pain de Bunuel et je lui avais dit : " C’est une bouleversante expérience intérieure de l’Histoire. " Voilà, le cinéma est là pour faire de la métaphysique. C’est d’ailleurs ce qu’il fait mais on ne le voit pas ou alors ceux qui en font ne le disent pas. Le cinéma est quelque chose d’extrêmement physique de par son invention mécanique. C’est fait pour s’évader, et s’évader c’est de la métaphysique. »

DE L’EXCEPTION

« Il est de la règle de vouloir la mort de l’exception ».

Voilà l’une des phrases entendues dans JLG/JLG. Notion récurrente chez JLG que d’opposer l’art et la culture, lui qui a souvent comparé le cinéaste à un résistant dans un territoire occupé par la culture.

« La culture, pour moi, c’est la règle, et l’art, c’est l’exception. La culture c’est la diffusion, l’art la production. J’ai toujours été parfaitement produit ou amicalement, mais j’ai été diffusé à chaque fois avec condescendance pour ne pas dire avec animosité ou négligence. Ces phénomènes de production et de diffusion sont importants. Pour prendre un début de métaphore, la Neuvième Symphonie c’est de l’art, la Neuvième dirigée par Karajan a peut-être quelque d’artistique, mais la Neuvième diffusée par Philips ou Sony Pictures, c’est de la culture. »

Sur la question des quotas, JLG s’interroge :

« Pourquoi les gens aiment un cinéma américain alors que moi j’en ai aimé un autre, et qu’à l’époque de la Nouvelle Vague on l’a défendu très fort contre un tas de choses ? Quatre-vingt-dix pour cent des gens en Europe préfèrent le blue-jean à un pantalon turc, tunisien ou chinois. Puisqu’on fait l’Europe, pourquoi avoir dans les ascenseurs une musique moyenne américaine plutôt qu’une musique grecque dans un ascenseur portugais ? On ne sait comment les appeler les habitants des États-Unis. Si quelqu’un me dit : "Je suis américain", je lui demande : Tu habites Buenos-Aires, Montevideo ?" Ces gens-là n’ont pas de nom, ils ont le nom de leur pays et de tous les pays voisins. D’où la dette énorme de l’Amérique du sud, du Mexique, et même du Canada vis-à-vis des États-Unis. Les trois quarts de l’argent récolté par le cinéma français — et encore l’État est assez habile pour en donner une partie — provient de l’argent américain.

Quand, à la Libération, Mendès France a dit à De Gaulle ce qu’il fallait faire et que Pleven en bon socialiste qui veut passer à la caisse le plus tôt possible souhaitait l’aide des Américains, De Gaulle, qui était pourtant contre l’Otan, qui a souffert de l’Angleterre et surtout de l’Amérique, a choisi Pleven contre Mendès. Là, il y a des tournants économiques qui se retrouvent. Donc se quereller pour des quotas, alors que tout est américain à deux ou cinq pour cent près, ça n’a pas de sens. Le cinéma que nous faisons a toujours été difficile, c’est notre souffrance, notre plaisir aussi. On aime mieux être marginal et ne pas trop céder. Mais ça n’est pas plus difficile pour Chahine ou moi que ça ne l’était pour Vigo. »

« Nous sommes dans un drôle de contexte, précise Chahine. Pourquoi en veut-on à notre inspiration, à l’image, à la musique ? Aujourd’hui on me demande par quoi j’ai été inspiré et on me dit : "tu ne peux pas penser comme ça." Ça devient très difficile. On a louvoyé avec les militaires. Et maintenant ce sont les intégristes. »

L’USINE A RÊVES

Autre leitmotiv cher à JLG : le rapprochement entre l’art et la science, placés tous deux sous le signe de l’expérimentation.

« Le cinéma, de par sa structure sociologique, de par les termes qu’il emploie, surtout dans la langue française, de par sa croyance qu’on peut enregistrer une partie du réel à seul titre d’enregistrement — et pas ce qu’on appelait autrefois le cadastre — rend compte des choses, avec une capacité à être complètement négligé. »

JLG a souvent dit que le cinéma devait sa pureté à sa veine documentaire : il fait remonter à la fin du muet le moment du divorce entre le cinéma et l’Histoire. Revenant sur cette question, il date précisément aux « camps » le moment où le cinéma a raté l’occasion de renouer ce rapport « documentaire ».

« Le cinéma a perdu tout ce qui faisait sa valeur, ce par quoi il avait commencé, comme si on lui avait castré sa naissance, son enfance, ce qu’on appelle grosso modo le documentaire. Mais documentaire et fiction c’est pareil, on le voit très bien dans le film de Chahine ou dans le mien. Sauf que lui est plus dans une ville, et moi plus dans une chambre. Le seul à avoir fait un documentaire qui ait eu de l’influence, c’est Taylor quand il a filmé les ouvriers de Ford. Mais on ne s’est pas servi de cette production de vision pour penser, on a privilégié l’aspect populaire pour faire du cinéma un spectacle. C’est l’une des conditions de son existence, et peut-être même bien aussi sa conséquence. Les Américains ont très vite dit : "un bon film est celui qui gagne de l’argent un mauvais celui qui en perd." Il ne viendrait pas à l’idée de Gallimard de dire que Sulitzer est un bon écrivain parce qu’il gagne de l’argent et Beckett un mauvais parce qu’il n’en gagne pas. »

LES PROPHÈTES

Enfin sollicité pour parler de l’interdiction de son film, Chahine annonce que le jugement en appel devrait être rendu dans l’heure qui vient. Nouvelle inattendue qui précipite quelque peu la suite de la conférence de presse, Chahine ne tardant pas à prendre congé de la salle. De toute manière, il n’y en avait jusqu’ici que pour JLG. On attend de lui qu’il ait forcément un avis sur tout, et on boit ses paroles comme du petit lait. Ainsi lorsqu’il confesse son admiration Hitchcock :

« Le seul qui ait réussi à contrôler l’univers. C’est ce dis dans mon avant-dernière Histoire(s) du cinéma. Il avait un très vaste public, qui était dans l’élaboration même du scénario et de la forme. Il a eu une période de dix ans, du temps de Rear Window et de Psycho, d’une richesse qu’on peut comparer à celle de certains peintres de la Renaissance qui, eux, n’avaient pas cette diffusion sinon peut-être Michel-Ange chez les chrétiens. C’est quelque chose de très unique, pas un film tous les dix ans comme Dreyer, pas des impossibilités comme Eisenstein qui n’a pu faire que des bouts de choses. »

JLG se devait de saluer aussi Rossellini.

J’ai toujours fait des films en me contentant de peu. C’est la leçon que m’a léguée Roberto. "tu veux t’en sortir, il faut faire des films qui se passent au Moyen Age parce que, contrairement à ce qu’on croit, tout le monde était habillé pareil toute la semaine, un sac avec trois trous, un pour la tête deux pour les bras. Fais le Moyen Age la semaine, comme ça les gens vont croire que c’est le dimanche et ils te donneront beaucoup plus d’argent. Tu en mets de côté pour tes autres films et ton chien, et avec le reste tu fais le film." Nicolas Seydoux, lui, me dit : "Mais Jean-Luc, vous faites de l’argent ?" Et je n’arrive pas à le convaincre que tout l’argent est dans le film et même plus, vu qu’il donne très peu. Avant, quand je demandais de l’argent à mon père, il me disait : " Dis-moi ce que tu veux et je te l’achète." Je lui répondais : "Non ! Donne-moi l’argent et je verrai ce que j’achèterai." Voilà, Nicolas Seydoux c’est comme mon papa. » Ne manquait plus que la figure de Langlois pour parfaire ce tableau de « pères spirituels ». « On a connu le cinéma par Canudo ou Delluc, par des gens qui parlaient de cinéma. Par exemple La Femme au corbeau :film extraordinaire, qu’on ne pouvait pas voir. Langlois est arrivé et il a fait de la projection une espèce de production, il montrait des choses qui n’étaient pas vu, soit interdites, soit ignorées. Ces gens-là étaient comme des prophètes. Au fond, le vrai cinéma, celui qui reste d’une certaine manière, pour moi, le "grand" cinéma, c’est ce qui ne se voit pas. Physiquement. Quand on a pu voir certains de ces films chez Langlois, comme Le Lys brisé, c’était comme la preuve qu’on ne s’était pas trompé dans notre croyance. C’était unique à la Nouvelle Vague. Ça a disparu lorsque la Cinémathèque a quitté la rue de Messine et qu’elle est devenue, contre le gré de Langlois, une institution d’État. »

La conférence de presse se termine, chacun a musardé par-ci, pioché par-là, une phrase, un mot, est retourné avec sa dose de « prêt-à-penser ». On apprenait quelques jours après, que le jugement en appel concernant l’interdiction de L’Emigré avait été repoussé au 29 mars.

Propos recueillis le 15 février 1995 et mis en forme par Vincent Vatrican.

Cahiers du cinéma 490, avril 95.

Quatre images de JLG/JLG. Cahiers du cinéma 490, avril 95.

Aimer Godard

par Cécile Guilbert

[...] JLG/JLG est un film bref et dense. Un film de deuil, de solitude, d’exil. Un film désenchanté dans lequel « le poète distille la vie dans son coeur », et où Dostoïevski, « né en automne et mort en hiver », passe et repasse pour dire que « l’Europe est condamnée à mort » tandis qu’une voix off s’exclame : « Tais-toi, Cassandre... »

Pourtant, s’il n’enregistre pas exactement le bilan d’un homme ou celui d’un temps et raccorde le pessimisme de l’un aux cruelles saillies de l’autre, c’est qu’il s’agit d’éclairer la nature et le devenir mortel du « 7e art », de s’interroger sur la possibilité pour un film de constituer une oeuvre, de répondre aux défis que lui lancent la littérature, la peinture et la musique — ces autres arts qui ne sont, eux, ni numérotés ni encore moins commémorés. (« On ne dit pas "un vieux livre" pour évoquer Shakespeare ou Virgile, n’est-ce pas ? Alors que l’on dit "un vieux film" », s’est indigné plus tard Godard, faussement candide, dans un autre film intitulé Deux fois cinquante ans de cinéma français.)

Voici donc un portrait de l’artiste en cinéaste, de l’homme en artiste, du cinéaste en homme — rien qu’en homme — taraudé au soir fin de siècle de sa vie par une question brûlante qu’il semble décidément bien seul à vouloir affronter, à savoir : le cinéma étant par excellence l’art du XXe siècle, que s’est-il passé durant ce dernier dont il ne peut sortir indemne ?

Sur le fil ininterrompu de sa propre voix off entrecoupée de fragments dialogués brisés par d’autres monologues — plages de silence, lectures, lancers d’aphorismes, titres de livres, schémas dessinés — et que ponctuent par moments les sombres râles d’un quatuor, Godard intercale à l’écran, d’une écriture manuscrite tracée sur les pages d’un cahier d’écolier, les titres courts, énigmatiques et — n’ayons pas peur des mots — métaphysiques de saynètes tour à tour facétieuses, sérieuses, légères, graves, humoristiques, émues, inquiètes, roublardes et nostalgiques, questionnant l’écriture du cinéma dans une orgie de mots, au croisement de l’objectivité et de la subjectivité, de la poésie et du récit. D’où une bande-son polyphonique et fuguée. Parce qu’il importe de soutenir qu’une vérité énoncée au cinéma ne saurait être en aucun cas prouvée par les seules images. Parce que la coïncidence de l’image et du son abolit nécessairement l’écart d’où la pensée s’envole.

Parce que les choses ne sont pas ce qu’on dit qu’elles sont. Autrement dit : vous ne voyez pas ce que vous êtes en train de voir.

Mais si Godard met en scène l’histoire, la mémoire et l’Être de la pensée, les succédanés de l’art dans la culture et la marchandise ; s’il brûle ces questions au nihilisme d’une Europe en bout de course en rameutant la joyeuse sensualité des peintres et le prophétisme stylé des écrivains, ne nous y trompons pas : c’est parce qu’à la grande ordalie du siècle, le cinéma a, selon lui, globalement failli.

« Je porte le deuil avant la mort mais la mort n’est pas venue », dit-il au tout début du film, en contre-champ invisible de son propre portrait photographique d’« enfant Jeannot » dont il note « l’air catastrophé ».

Selon lui, le cinéma avait en effet pour mission de penser le XXe siècle, lequel a préféré le cantonner dans d’autres rôles. « Art de notre temps », il devait en constituer le fer de lance de son investigation historique. Car, comme l’a écrit Debord dans son excellent In girum imus nocte et consumimur igni : « C’est une société, et non une technique, qui a fait le cinéma ainsi. Il aurait pu être examen historique, théorie, essai, Mémoires. Il aurait pu être le film que je suis en train de faire. »

Ce que fait précisément Godard, lui aussi, dans JLG/JLG.

Un exemple du discours de cette méthode ? Une page de cahier : Donner à voir, puis la liquidité étale du Léman, ses rives ouatées de neige, site propre au cinéaste qui y fourbit quelques stances définitives : « La culture est de la règle. L’exception fait partie de l’art. Tout dit la règle, personne ne dit l’exception. » Puis, après l’interruption d’un autre carton — Ventôse — suivi du plan fixe d’une forêt prise par le givre, ces mots : « L’exception, cela ne se dit pas. »

Enfin Godard, assis à son bureau, plume à la main, recolle et recompose les morceaux peaufinés à haute voix, donnant à voir et à entendre l’écriture comme scansion, flux et reflux corporel, immobilité pulsatile.

Donner à voir

« Il y a la culture, qui est de la règle, et il y a l’exception, qui est de l’art. Tous disent la règle — ordinateurs, tee-shirts, télévision. Personne ne dit l’exception. Cela ne se dit pas, cela s’écrit — Flaubert, Dostoïevski ; cela se compose — Gershwin, Mozart ; cela se peint — Cézanne, Vermeer ; cela s’enregistre — Antonioni, Vigo. Ou cela se vit, et c’est alors l’art de vivre — Srebrenica, Mostar, Sarajevo. Il est de la règle de vouloir la mort de l’exception. »

(Là, il n’est pas interdit de penser à la Théorie des exceptions de Philippe Sollers où cela s’écrit — Proust, Faulkner — où cela se compose — Webern, Bach — où cela se peint — Watteau, Rothko — mais où rien ne s’enregistre.)

Quelques minutes plus tôt, un autre plan fixe montrait une pièce vide meublée de la seule affiche encadrée de L’Avventura, gisant au sol dans la pénombre. Sobre mise en pratique de la théorie annoncée plus tard : « L’image ne peut naître d’une comparaison mais du rapprochement de deux réalités plus ou moins éloignées. Plus les rapports de deux réalités rapprochées seront lointains et justes, plus l’image sera forte. Deux réalités qui n’auront aucun rapport ne peuvent se rapprocher utilement. Il n’y a pas de création d’image et deux réalités contraires ne se rapprochent pas, elles s’opposent. »

C’est ainsi que JLG/JLG est à lui seul une immense image — une création pure de l’esprit. Grâce au beau souci du montage, qui rend d’ailleurs l’une des séquences du film particulièrement cruelle puisqu’on y voit Godard embaucher une monteuse se révélant être aveugle !

« L’Europe a des souvenirs, l’Amérique a des tee-shirts », lance-t-il avec sérieux. L’aphorisme n’est pas très bon mais ce qui suit plus éclairant : les « contrôleurs du cinéma » débarquent à Rolle et inventorient les cassettes vidéo du maître des lieux : seize étagères pour les films américains, deux pour les Allemands, une pour les Russes, une autre pour les Italiens, une étagère entière pour le seul Jean Renoir... Godard tente alors de cerner quelques événements marquants du siècle : les bureaux de Méliès à New York cambriolés pendant l’offensive de Verdun, l’extermination des Juifs — la Nuit de Cristal, le brouillard et la fumée —, les sombres années 30 alors que, de l’autre côté de l’Atlantique, la machine s’emballe définitivement. « Trade follows films », déclarera le Congrès américain en 1934...

Il serait vain de vouloir systématiser toutes les interprétations qui naissent de ces continuelles juxtapositions de plans de textes lus, de dialogues, de cartons et même de tableaux. Car, dans cet autoportrait qui n’est pas une autobiographie et le précise expressément, la peinture occupe une place centrale — la peinture, maillon crucial de l’histoire du regard ; la peinture à l’origine de l’image ; la peinture comme antispectacle et antimarchandise en dépit de ses compromissions culturelles, de ses succédanés d’imagerie, malgré sa fétichisation dans la nouvelle religion de l’art ; la peinture découverte à l’âge de la technique non dans l’originale et originelle aura de son site propre mais dans ses simulacres, ses copies, ses reproductions. Comme celle, par exemple, du Portrait d’Hélène Fourment de Rubens posée sur un chevalet, raccourci instantané de ce que nous mettons des phrases à dire. Lent travelling sur des répliques imprimées de toiles mythiques, emblèmes du nu féminin, chair heureuse... Joyeuse liberté des corps et légèreté profonde des tableaux qui ne sont pas des images mais des constructions de l’esprit, des émanations pensives, des cosi mentale. La Femme aux bas blancs de Courbet, Le Verrou de Fragonard, Manet, Renoir, La Vénus au miroir de Vélasquez, Boucher et Schiele... finalement congédiés à l’écran d’une forte sentence où Godard, malgré tout, ne peut s’empêcher de laisser éclater tout son puritanisme protestant : « Le tragique dans les rapports sexuels est la vérité des hommes... »

Faire du cinéma comme on peint ? C’est aussi le gant qu’il tente de relever, filmant alors des espaces vides, berges et lac dans tous leurs états, sentiers solitaires, campagne, tempête, blancs manteaux de neige, « paysages d’enfance et d’autrefois sans personne dedans ». Filmer la Nature ? Oui, mais celle dont il a patiemment attendu les états de grâce pour la reconstruire. Les galets et les feuilles mortes en rappelant d’autres, on pense à Courbet, exilé après la Commune sur les rives du lac de Genève et qui, dans l’excès magnifique de sa vigueur souveraine, ses pinceaux comme plongés dans la sève, peignait indifféremment le corps des femmes, les cailloux, le rut des grands cerfs, les montagnes et les vagues d’un gigantesque coït avec la nature tout entière.

Puis on pense au génial autoportraitiste (car c’est le propre de ce film que de susciter sans cesse, par la plongée entreprise dans la mobile épaisseur du temps, foultitude de correspondances, résonances et réminiscences). L’esprit oscille alors entre l’écoute de la leçon et l’école buissonnière, la prise et la déprise, la fixation et le vagabondage — esprit partout chez lui comme le cinéaste lui-même qui à la question : « Où habitez-vous ? » répond : « Dans le langage... »

Autre séquence magnifique de densité polyphonique ?

Godard filmé tout de noir vêtu, à mi-chevilles dans l’eau du lac. Revenu sur le bord, il sort un calepin de sa poche et y note des mots que nous ne voyons pas.

Voix off : « L’esprit n’est cette puissance que dans la mesure où il contemple le négatif en face et séjourne auprès de lui. » À ce moment-là, le cinéaste pointe du doigt la rive opposée du lac, s’exclamant successivement : « The kingdom of France ! » puis : « Terre aimée, où donc es-tu ? »

Art du contre-pied. De la ponctuation verbale des images. De la recomposition incessante du sens. Puis travelling sur les rayons d’une bibliothèque où l’on aperçoit L’Enfer et Le Purgatoire de Dante mais pas Le Paradis...

(Là, il n’est pas interdit de penser au mot de Joyce comparant Ulysse et Finnegans Wake aux deux premiers opus de La Divine Comédie — la transposition du Paradis étant devenue, selon lui, impossible au XXe siècle. Il n’est alors pas interdit non plus de penser aux Paradis (I et II) de Sollers, ainsi qu’à la jubilation alerte émanant de sa Théorie des exceptions où « cela s’écrit » aussi « Joyce »...)

Vers la fin du film, après l’insertion d’un carton où est écrit que « le papier blanc est le vrai miroir de l’homme » (manière de dire que le cinéma ne l’est pas, qu’il n’est pas le reflet d’un réel ou d’une vérité originaire, mais un art du semblant dépourvu d’innocence), on entendra Godard dire : « Il y a pays dans paysage, nous avons une patrie donnée et une patrie conquise, le positif nous a été donné à notre naissance. »

Voilà.

Boucle sur la nature filmée, sur les espaces subjectifs et affectifs. Tout est alors dit sur l’identité problématique du plus français des cinéastes suisses, sur la liberté conquise par la traversée réussie du négatif...

Le fond du problème (comme l’écrit l’un des cartons) ?

Art de notre siècle et rejeton de la technique et de l’industrie dont la matrice s’origine au XIXe siècle, le cinéma s’est progressivement abîmé dans un devenir massivement spectaculaire où le vieux distinguo art/industrie n’est plus d’aucun secours et ce, du même mouvement qui a fait de la domination planétaire de la technique le véritable horizon indépassable de notre temps.

Comme l’écrit Heidegger : « La science moderne et l’État totalitaire constituent, en tant que conséquences nécessaires du déploiement essentiel de la technique, en même temps sa suite. Il en est de même pour l’organisation de l’opinion publique mondiale et des représentations quotidiennes des hommes. »

Sein und Zeit... Chemins qui ne mènent nulle part... autant de cartons semés dans JLG/JLG comme puces à l’oreille et non sans courage...

« Quand l’oeuvre d’art en elle-même se dresse, alors s’ouvre un Monde, dont elle maintient à demeure le règne », écrit Heidegger dans L’Origine de l’oeuvre d’art. Et aussi : « Ce qui reste, c’est la question de savoir si l’art est encore ou s’il n’est plus une manière essentielle et nécessaire d’avènement de la vérité qui décide de notre Dasein [Être-là.] historial. »

Ayant surmonté la gageure de se raconter cinématographiquement hors de toute chronologie, de montrer de sa vie ce qui en est proprement in-montrable et invisible via la traversée des arts et du temps (symbolisée par une très belle séquence de tennis où, tentant une volée et encaissant un passing, il déclare : « j’ai autant de plaisir à passer qu’à être passé »), Godard ne rend pas pour autant les armes, porté par une espérance qui est aussi celle de la résurrection du cinéma. Comme si ce dernier n’existait qu’à penser sa mort, car l’art est comme le feu, il naît de ce qu’il brûle...

« Il n’y a rien là-haut ? » interroge la voix off dans les dernières séquences. Affirmation plutôt que question et pourtant... « S’il y a quelque vérité dans la bouche des poètes, je vivrai. J’ai dit que j’aime : voilà la promesse. »

Plan fixe et final des arbres ronds dans l’herbe grasse d’un pré... clameurs d’orgue...

Non, décidément, la mort n’est pas ce qu’on dit qu’elle est.

Cécile Guilbert, Sans entraves et sans temps morts, Gallimard, 2009.

Sur Sans entraves et sans temps morts, lire « Notre époque est celle d’un nihilisme achevé », L’Humanité du 29 mai 2009.

Un peu d’histoire...

Godard et JLG/JLG

Antoine de Baecque

[...] Le cinéaste tourne cet autoportrait en décembre 1993, soit seul, avec sa vidéo Hi-8, soit entouré d’une petite équipe : Thierry Bordes assistant, Yves Pouliguen et Christian Jaquenod à la photographie en caméra 35 mm, Pierre-Alain Besse et Benoît Hilbrant au son. L’ensemble est coordonné par Joseph Strub, producteur exécutif de plusieurs films de cette période du couple Godard/Miéville, qui se souvient d’un tournage rapide mais délicat en son début L’équipe, essentiellement parisienne, est convoquée le 15 décembre à Rolle, mais Godard tourne en rond, repousse plusieurs fois des plans, et finit par renvoyer tout le monde à Paris en dédommageant la demi-douzaine de techniciens. Le 20 décembre, il neige sur le lac Léman, et le cinéaste comprend alors qu’il peut commencer : l’équipe doit revenir dans la journée, puis enchaîne une semaine de travail à un rythme soutenu. Après le montage, assisté par Catherine Cormon, Godard se rend à New York présenter son film au MoMA le 4 mai 1994, finalement intitulé JLG/JLG, autoportrait de décembre. Il est projeté au Festival de Pesaro, en Italie, durant l’été, puis au Forum du Festival de Berlin, à la mi-février 1995.

[...] Le cinéaste tourne cet autoportrait en décembre 1993, soit seul, avec sa vidéo Hi-8, soit entouré d’une petite équipe : Thierry Bordes assistant, Yves Pouliguen et Christian Jaquenod à la photographie en caméra 35 mm, Pierre-Alain Besse et Benoît Hilbrant au son. L’ensemble est coordonné par Joseph Strub, producteur exécutif de plusieurs films de cette période du couple Godard/Miéville, qui se souvient d’un tournage rapide mais délicat en son début L’équipe, essentiellement parisienne, est convoquée le 15 décembre à Rolle, mais Godard tourne en rond, repousse plusieurs fois des plans, et finit par renvoyer tout le monde à Paris en dédommageant la demi-douzaine de techniciens. Le 20 décembre, il neige sur le lac Léman, et le cinéaste comprend alors qu’il peut commencer : l’équipe doit revenir dans la journée, puis enchaîne une semaine de travail à un rythme soutenu. Après le montage, assisté par Catherine Cormon, Godard se rend à New York présenter son film au MoMA le 4 mai 1994, finalement intitulé JLG/JLG, autoportrait de décembre. Il est projeté au Festival de Pesaro, en Italie, durant l’été, puis au Forum du Festival de Berlin, à la mi-février 1995.

C’est à cette occasion que Godard adresse une longue lettre à Chris Marker, secrétaire au Festfilmspiele, pour lui expliquer pourquoi il ne viendra pas en personne présenter son film à Berlin : « Vivement merci pour la projection de mon autoportrait dans le cadre de vos manifestations au Forum. Vous souvenez-vous qu’il y a très longtemps, le 8 novembre 1918, M. Lubitsch invita les dirigeants de l’UFA à une avant première de Carmen. Pola Negri a raconté la chose dans ses mémoires : "Ce soir-là, ma robe en lamé fit un triomphe, le champagne était parfait... Les coups de feu lointains se rapprochaient et leurs bruits se mêlaient au film ; nous savions tous ce qui se déroulait, mais nous préférions faire comme si de rien n’était ; il était tellement plus simple, c’est vrai, de fermer les yeux que de poser des questions, et la fin du film fut saluée par des applaudissements enthousiastes... Les coups de feu continuaient." Puis, si l’on y croit, Mlle Negri s’en alla discrètement de la party de l’UFA, alors que spartakistes et troupes gouvernementales s’affrontaient à la mitrailleuse, et rejoignit la plus proche station de métro sous le sifflement des balles perdues, "comme si tout était normal". » Tirant les conséquences de cette lettre, Godard, face aux « ruines de Grozny et de Sarajevo », comme il l’écrit, préfère ne pas « faire comme si de rien n’était. ». Il y a une certaine cohérence à ce que l’auteur des Histoire(s) du cinéma se soucie de l’histoire au présent pour rappeler les défaites du passé.

Cela ne l’empêche pas de sortir en salles JLG/JLG, mais à ses conditions, celles qu’il impose en « citoyen engagé ». Puisque son film ne dure qu’une heure, Godard tient à lui adjoindre un « invité », permettant ainsi au film de Youssef Chahine, Le Caire, autoportrait du cinéaste égyptien à travers sa ville d’adoption, une sortie conjointe. Le 15 février 1995, à midi à l’hôtel Raphaël, les deux cinéastes donnent une conférence de presse commune. Chahine, presque gêné d’être là, mais ravi, admiratif, ne dit pas grand-chose. Godard s’explique sur son autoportrait, évoque le travail en cours sur les Histoire(s) du cinéma, et rend publique deux lettres, écrites sur le moment : celle, citée plus haut, au Festival de Berlin ; celle, adressée à l’Association des critiques new-yorkais, qui vient de lui décerner son prix « pour l’ensemble de [son] œuvre ».

Là encore, Godard décline l’invitation de recevoir son prix à New York et s’en explique : « Je vous prie d’accepter les très incomplètes raisons qui suivent pour ce timide mais vrai jugement de ma part. JLG n’a pas été capable, tout au long de sa carrière de movie maker/goer, de : empêcher M. Spielberg de reconstruire Auschwitz, convaincre Mme Turner de ne pas colorier les chères Funny Faces bien que passées, condamner M. Bill Gates pour avoir nommé Rosebud son usine à puces, contraindre les critiques new-yorkais de ne pas oublier Shirley Clarke, [...] d’obliger les mémés de l’Oscar à voter pour Kiarostami et pas pour Kieslowski, de persuader M. Kubrick de visionner les courts métrages de Santiago Alvarez pendant la guerre du Vietnam, de faire lire à Mlle Keaton la biographie du fondateur de Las Vegas, de tourner Le Mépris avec Sinatra et Novak. Mon long voyage home jusqu’à la demeure du cinématographe n’est pas encore achevé, Sir, mais j’ai manqué bien des escales, d’où que je ne mérite aucun honneur. » Le cinéaste conclut en demandant à ce que sa récompense soit déposée au Bleecker Street Cinema de son amie Jackie Raynal.

JLGIJLG sort le 8 mars 1995, accueilli par une presse nombreuse et enthousiaste.

Philippe Sollers écrit un long texte, publié dans les Cahiers du cinéma. Pour lui, « c’est le plus beau film de Jean-Luc Godard », exercice d’admiration qui se termine en ces termes : « Qu’appelle-t-on penser ? C’est le pari de Godard il me semble : non pas seulement voir, mais être là au moment où il n’est pas évident que ces choses puissent être vues. On dira "Godard 1995" comme on dit "Cézanne 1895". Le reste, bonsoir. »

« Godard 1995... » Il n’échappe ni à l’écrivain ni au cinéaste que l’art cinématographique est entré dans son centenaire. Les commémorations sont nombreuses, surtout en France, tout à la fois pays du cinématographe et patrie de la commémoration généralisée, coordonnées par une mission ministérielle spéciale, l’association Premier siècle du cinéma, présidée par Michel Piccoli, dirigée par Alain Crombecque et Serge Toubiana. Godard, comme d’autres (Varda, Tavernier...), mais plus que d’autres sans doute, est sollicité. Sa position est rapidement arrêtée : il est contre toute célébration du cinéma. « Célébrer cent ans de cinématographie — que le mot est rudimentaire, qu’il est orgueilleux, qu’il est inutile », écrit-il dans une lettre au début de l’année 1995. Godard est contre, car, s’il est profondément mélancolique, il n’a pas le goût mortifère du passé — pour lui, un film n’est jamais « vieux » ou « ancien », mais toujours vu au présent. Car il n’aime pas ce que le cinéma est devenu, à part quelques exceptions. Car, surtout, son esprit « négatif », du moins sceptique ou historique, le conduit à voir plutôt ce que le cinéma n’a pas fait que ce qu’il a fait. Le cinéaste refuse de célébrer, c’est-à-dire « rendre célèbre », tout ce que « le petit dernier des arts — entendons-nous bien le sens du mot, le dernier — a bel et bien fait, mais surtout ce qu’il n’a pas fait, ou mal, ou si peu que rien, comme l’écrivit l’assistant de Malraux après L’Espoir ». On l’a dit, c’est l’une des thèses, la plus forte sûrement, des Histoire(s) : la faute du cinéma, ses fautes — que Godard s’attribue aussi à lui-même quand il écrit qu’il n’a pas su « empêcher M. Spielberg de reconstruire Auschwitz » —, consistent à n’avoir pas été capable de « sauver l’histoire » de ses principales tragédies. Godard conteste donc triplement le centenaire, car il refuse de célébrer un art qui n’a plus de mémoire, un art presque déjà mort, un art coupable devant l’histoire.

Tout au long de l’année, le cinéaste intervient pour dire son trouble devant ces célébrations, voire son opposition à ce qu’il considère autant comme une supercherie qu’une momification. Dès le 16 janvier 1995, par exemple, il est en « une » d’InfoMatin, quotidien populaire qui ne parle généralement pas de ses films, avec un entretien barré d’un « exclusif » et titré : « Godard règle son compte au centenaire du cinéma ». « Le réalisateur de Pierrot le fou dénonce l’autocélébration du monde du cinéma et l’omniprésence de l’argent », lance le journal. Godard est très sarcastique sur la mission du Premier siècle du cinéma, ses actions, les symboles choisis, notamment sur la date officiellement retenue pour célébrer la naissance du cinéma, le 28 décembre 1895, soit la « première projection payante », au Salon indien du Grand Café : « On ne célèbre pas la fabrication d’une caméra mais l’argent que rapporte le cinéma, c’est comme si on célébrait l’histoire de la musique à partir du premier concert où on a fait payer des gens. On ne dit pas assez la place de l’argent dans cette histoire. » Le magazine Studio, dans son numéro spécial « Cent ans du cinéma », choisit deux grands témoins, Spielberg et Godard, et part à leur rencontre, séparément. Là encore, le cinéaste occupe une place qu’on n’attend pas, décalée par rapport aux goûts du journal, mais il est friand de ces paradoxes : parler en terrain hostile, retourner l’adversaire, le séduire, le mettre dans sa poche, et pouvoir ainsi s’adresser à des lecteurs et des spectateurs qui ne sont pas les siens. Godard y déclare : « Le cinéma n’a pas su remplir son rôle », en prélude à un entretien réalisé par Jean-Pierre Lavoignat et Christophe d’Yvoire sur six pleines pages. Cette mission ratée, le cinéaste y revient sans cesse :

« On a privilégié les droits du cinéma et pas ses devoirs. Le cinéma n’a pas joué son rôle d’instrument de pensée, on en a fait un hochet. [...] L’achèvement s’est fait au moment où on n’a pas filmé les camps de concentration. A cet instant-là, le cinéma a totalement manqué à son devoir. Il y a eu six millions de personnes tuées ou gazées, principalement des juifs, et le cinéma n’était pas là. Pourtant, Le Dictateur, La Règle du jeu avaient annoncé tous ces drames. En ne filmant pas les camps, le cinéma a totalement démissionné. »

LIRE AUSSI : Didier Coureau, Jean-Luc Godard : autoportrait(s) d’un cinéaste

Antoine de Baecque : « Les leçons de Jean-Luc Godard »

Tribune

Publié le 15 septembre 2022 à 06h00 Mis à jour le 16 septembre 2022 à 09h35

Jean-Luc Godard aurait adoré être élu professeur au Collège de France. Avec l’aide (un peu maladroite) de Pierre Bourdieu, l’idée prend tournure en 1997. « J’avoue que j’aurais été content, dira Godard peu après, car le cinéma serait entré au Collège de France avec moi. »

La tentative est un échec : le cinéaste fait campagne, mais c’est un tour de piste éphémère. Les scientifiques de la vénérable institution n’étaient pas contre, mais la plupart des littéraires s’y opposaient. « C’est dommage, je l’aurais fait, conclut JLG. Pour gagner ma vie et ça m’intéressait : avoir, pendant quelques années, un bon salaire pour peu de travail, tout en disant des bêtises et aussi autre chose que des bêtises… » (Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, Ed. des Cahiers du cinéma, 2001).

S’il n’existe donc pas de « leçon inaugurale » de Jean-Luc Godard, l’homme, le cinéaste, le penseur, n’a cessé d’en faire, souvent sous forme de jeux sur les mots, de boutades, de paradoxes, composant un livret qui, depuis « Le cinéma, c’est la vérité vingt-quatre fois par seconde » à « Pas juste une image, une image juste », s’est imposé comme le bréviaire haïku des temps contemporains à l’usage des « professionnels de la profession », mais pas que…

Godard a dit son amour de la formule, qui remonte, chez lui, à la pratique enfantine du jeu sur les mots : « J’ai un penchant pour l’aphorisme, la synthèse, le proverbe. L’aphorisme résume quelque chose tout en permettant d’autres développements. Comme un nœud : il pourrait être fait dans d’autres sens, n’empêche que, quand il est fait, le soulier tient. Ce n’est pas seulement la pensée, c’est la trace de la pensée » (Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard). Un mode de pensée et une manière de penser que Godard utilisa souvent de façon originale : l’intervention médiatique, télévisuelle, radiophonique, tribunicienne. Il a imposé ce personnage du mauvais génie de la communication, du trublion des images.

Ce rôle de bouffon, de renvoyer au système ses quatre vérités, portant sur lui l’étoffe du mythe, penseur du cinéma, est bien repéré par Serge Daney, à Cannes, en 1985. « Une conférence de Godard, c’est un rite en soi, l’un des rares qui dérident encore les festivaliers usés par la langue de bois du showbiz. Pourquoi le rite fonctionne-t-il si bien ? Parce que Godard joue le jeu, parce qu’il prend au sérieux toutes les questions. Simplement, il les déplace subrepticement, il les ironise méchamment et même, il leur répond sincèrement. Comme on dit au tennis, il “renvoie toutes les balles”. Si le cinéma était un royaume, Godard serait son fou, celui dont on attend qu’il fasse preuve de maîtrise en disant que le roi est nu, en disant la vérité d’une façon imprévisible et drôle. Il réussit à enrôler le calembour au service de la vérité. Et vice versa. Semi-candide, il fait comme s’il ne comprenait rien à ce rôle de maître où tout le monde tient à le mettre. Il y a de la politique là-dedans, les restes humoristiques (de Brecht à Mao) d’une utopie un peu terrible et une remise en question quotidienne des pratiques du cinéma et de l’audiovisuel » (Libération, 13 mai 1985).

Godard assure son rôle : ultime témoin d’une pensée du cinéma en acte à l’intérieur même du show médiatique décervelé ; il déplace les questions qu’on lui pose vers l’esthétique, la philosophie, la technique, l’histoire. C’est ainsi qu’il se montre un maître en communication, sans la banaliser, mais en la critiquant, tout en en profitant.

Magnifique aphorisme

La pensée du cinéma chez Godard ne se résume pas à ses écrits ou à ses paradoxes, irriguant la plupart des 200 films réalisés en soixante-cinq ans, de toutes dimensions et sur tous formats, y naissant même souvent à l’improviste, aux détours d’un plan, d’un mot, d’une association, d’un slogan ou d’une touche de couleur. Sa pensée passe par cette dimension essentielle d’un genre qu’il a littéralement forgé et légué au cinéma : le film-essai.

Ces leçons de Godard portent d’abord sur la mise en forme du monde. Le cinéaste part toujours de sa réalité, concrète, le matériau de son actualité. Godard multiplie les signes du temps, les notations du présent, les allusions à la vie quotidienne comme aux modes et aux vogues de ses contemporains. Godard est un radar, une plaque sensible de son époque, un sismographe des mouvements de société et des vagues qui traversent la vie collective.

Il existe chez lui la volonté constante, voire jusqu’au-boutiste et touchante, d’être contemporain. Il possède un rapport parfois malheureux mais toujours sensible aux présents de son époque. Cela transforme chaque film en témoignage. Mais ne l’empêche pas d’avoir du style, un style Godard reconnaissable : chez lui, c’est le style qui fait époque.

C’est pour cela que Godard est un moraliste. Comme il l’a dit dans une célèbre formule, lors d’un débat sur Hiroshima mon amour, publié dans les Cahiers du cinéma, en juillet 1959 : « Les travellings sont affaire de morale. » Ce qui n’appartient qu’au cinéma, à savoir une manière de filmer, une mise en scène, des mouvements de caméra, des gros plans, des travellings, qui expriment à eux seuls une idée du monde, une vision politique, une morale.

Ce n’est donc pas le sujet du film, son message, son discours, qui parle, mais sa forme, et uniquement elle. Faire un plan affreux, dégradant, obscène est un acte moral condamnable, bien davantage que de faire dire à un personnage des phrases provocatrices ou d’illustrer un scénario imbécile.

Cette morale du regard, cette éthique de la mise en scène, Godard les a affirmées à de nombreuses reprises dès ses textes critiques, notamment à propos d’Hitchcock, dont le film The Wrong Man (Le Faux coupable, 1955) est, en même temps qu’« une leçon de morale, à chaque minute, une leçon de mise en scène ».

Jean-Luc Godard trouvera in fine la juste formule pour dire ce processus de captation du monde et sa métamorphose en un style : « Une pensée qui prend forme, une forme qui pense », magnifique aphorisme, décisif, apparu sur le visage de Roberto Rossellini, son maître jusqu’au bout, dans un épisode des Histoire(s) du cinéma.

« The end »

L’ultime leçon de Godard a consisté à affronter sa propre mort et à en décider souverainement. L’homme a fait usage du « suicide assisté » pour choisir le moment et la manière de s’en aller.

Godard a toujours dialogué avec la mort. Longtemps, il était persuadé de mourir jeune. Par tentatives de suicide, par accident – en 1971, il reste plusieurs mois entre la vie et la mort à la suite d’un accident de moto, rue de Rennes, à Paris –, il a plusieurs fois frôlé la mort. Et puis, il l’a peu à peu apprivoisée, se tournant, à partir des années 1980, vers son propre passé, vers sa propre enfance mélancolique, vers l’histoire tragique du XXe siècle, la faisant entrer dans son univers de formes.

Dans son œuvre finale, Godard a filmé deux fois sa propre mort. En 1998, dans un petit film vidéo, Adieu au TNS, il s’autoreprésente en état de dépression grave, hébété, vieilli, mal habillé, pris dans un laisser-aller manifeste, en partie masqué par un écran de fumée, s’adressant à la caméra en psalmodiant un texte d’une voix grave, à peine audible, murmurée depuis la tombe, lamento pathétique d’un artiste qui ne rencontre qu’« absence, silence, indifférence ». En mai 2015, le film godardien est encore plus proche de la mort, la frôle de son aile numérique, la fixe de son œil mécanique. Deux mois plus tôt, le cinéaste a été victime d’un grave infarctus, hospitalisé d’urgence, à deux doigts d’y passer. Il reste huit semaines à l’hôpital de Lausanne, après une sérieuse opération à cœur ouvert de plusieurs heures.

Quand, survivant, Godard rentre chez lui, dans son appartement de Rolle, il a fait installer un dispositif d’enregistrement : trois caméras fixes le voient retrouver sa cuisine, avançant à petits pas en se tenant d’un meuble à l’autre, puis montant péniblement, lentement, marche après marche en respirant profondément, l’escalier qui mène au premier étage, enfin s’allongeant sur son lit pour lire quelques pages de Sanctuaire, de Faulkner. Bientôt le noir se fait, la lumière s’est éteinte, on entend le convalescent bouger, puis sa voix, douce et tremblante, grave et toujours chuchotée, dit les derniers mots du roman, qui se termine par « The end ».

Si Godard a choisi de mourir, mardi 13 septembre, à l’aube, c’est qu’il ne voulait dépendre de personne. Cet homme qui fut aussi un athlète, sportif, au corps fin, délié, musclé, grand tennisman, nageur et skieur, ne souhaitait pas laisser cette forme-là, qui lui tenait tant à cœur, à la disposition et à la merci des autres.

Godard a toujours construit son autonomie, son indépendance, jusqu’à façonner sa propre machine cinéma. Une part importante de son énergie, de sa curiosité et de ses finances a servi à constituer peu à peu ce laboratoire perfectionné qui lui a permis de travailler dans l’indépendance. Il a construit son « studio Godard » à Rolle, sans doute l’un des seuls cinéastes au monde à pouvoir travailler seul à la confection de ses formes.

Ne pas dépendre, ne rien devoir. Godard a choisi sa propre mort, ultime leçon, celle qui regroupe toutes celles qu’il nous a données : saisir le contemporain, construire des formes, savoir les partager, sans dette.

Antoine de Baecque est historien et critique de cinéma. Spécialiste de la Nouvelle Vague, il est auteur de nombreux essais, dont une biographie de référence de Jean-Luc Godard, publiée chez Grasset, en 2010.

Antoine de Baecque (Historien et collaborateur du « Monde des livres »)

Après Godard, toujours Godard

- "A vendredi, Robinson", de Mitra Farahani.

Plan large, 17 septembre.

Résumé

Aujourd’hui dans Plan Large : Que nous laisse l’absence de Godard ?, avec Antoine De Baecque, David Faroult, Sergei Loznitsa, et Charlotte Garson

avec : Antoine de Baecque (Professeur d’histoire du cinéma à l’École normale supérieure), David Faroult (réalisateur et maître de conférences en cinéma à l’École Nationale Supérieure Louis-Lumière), Sergueï Loznitsa (réalisateur ukrainien), Charlotte Garson (Rédactrice en chef adjointe des Cahiers du cinéma).

Jean-Luc Godard au présent

On a souvent parlé de Jean-Luc Godard et de son œuvre, dans Plan Large, mais il fallait bien sûr qu’on y revienne. Pas sous la forme d’un éloge funèbre, on n’en a pas le goût, ni d’une révision posthume de son œuvre, il faudrait y consacrer l’année. On voudrait bien en revanche se demander où on en est avec Godard, comment, depuis mardi, il se conjugue encore au présent, et peut-être même au futur. Deux spécialistes du cinéaste, venus déjà converser ici dans notre série godardienne de la saison 2019-2020 de Plan Large vont nous y aider : son biographe, le critique et historien Antoine De Baecque, et David Faroult, l’auteur de Godard, inventions d’un cinéma politique aux Prairies ordinaires.

Comment penser Jean-Luc Godard au présent, aujourd’hui ? Et quel Godard garder ? Du jeune dandy surdoué et dynamiteur des canons de la qualité française à l’ermite de Rolles, en passant par le militant dissout dans le collectif, le vidéaste bricoleur, le JLG aux aphorismes mystérieux et l’historien du cinéma en image, il y a au moins un Godard par décennie.

Adieu au TNS

JLG, 1998.

BONUS

Lettre à Freddy Buache

Un cinéma de l’être-là... Ce court métrage rare réalisé en 1981 [7].

Réalisation : Jean-Luc Godard

Caméra : Jean-Bernard Menoud

Son : François Musy

Une commande des édiles de Lausanne pour commémorer la naissance de leur ville. Godard y répond à sa façon, par cette lettre cinématographique adressée à son ami Freddy Buache, directeur de la cinémathèque suisse. Godard explique que Lausanne s’est perdue en oubliant ses périphéries, le Lausanne du haut, du ciel, du bleu, et le Lausanne du bas, de l’eau, du vert. C’est une ville qui est devenue un refuge du gris, des lignes droites.

Godard sur sa table de montage pense à la lettre qu’il va adresser à son ami Freddy Buache, directeur de la cinémathèque suisse : « Les commanditaires seront furieux, ils ont commandé un film sur et ça c’est un film de. Il n’arrive encore pas à la sur-face. Il est encore au fond, au fond des choses, et toi et moi, on est trop vieux. Le cinéma va mourir bientôt, très jeune, sans avoir donné tout ce qu’il aurait pu donner. Alors, il faut aller vite, au fond des choses. Il y a urgence. » Godard dépose le disque du Boléro de Ravel sur une platine. Au début du tournage la police les a arrêtés quand ils voulaient filmer sur l’autoroute. C’est interdit sauf cas d’urgence mais il y avait urgence car la lumière souhaitée allait disparaitre dans quelques minutes.

Godard n’a cessé de parcourir la Suisse de Vauvert à Genève, de l’est à l’ouest et Yves aurait mis cinq années-lumière pour faire un film comme ça. Il avait dit un film entre le ciel et l’eau. Finalement ce sera entre le vert et le bleu : un plan vert, un plan bleu et comment ça passe du vert au bleu. Entre les deux, il y a le gris, de la ville, devenue un ensemble de lignes droites qui s’entrecroisent, où tout à un sens.

Trois plans difficiles à faire donc, Bonnard y arrivait à la fin de sa vie et Picasso aussi. D’abord un plan qui commence dans le noir et puis la lumière et puis on voit que c’est du vert. On appellerait ça "en haut", un plan d’en haut et puis un plan au milieu où c’est des lignes droites, des carrés de la pierre. Et puis un plan d’en bas. Et en bas, il faudrait de nouveau retrouver, sous une autre couleur, des formes.

C’est exactement ce qu’il faut pour cette commande pour les 500 ans de l’anniversaire de la création de Lausanne. Car au départ, il y avait le Lausanne d’en bas, près de l’eau et le Lausanne d’en haut, près du ciel et des montagnes. Et les deux se sont réunis et c’est devenu le centre. La périphérie s’est perdue, elle s’est jeté corps et âme dans le centre. Ainsi, avec ce mouvement du vert vers le bleu qui passe par du gris solide comme la pierre (comme s’il fallait remplacer l’éternité), on échappera à l’esprit de géométrie et de la pierre des urbanistes pour tomber sur la pierre des rochers où l’on peut mettre les pieds dans l’eau et penser à Baudelaire. « Je vois pas en quoi, j’ai pas fait ce qu’il fallait faire » conclut Godard.

Lubitsch disait : « Si vous savez filmer des montagnes, de l’eau et du vert vous saurez filmer des hommes ». Faire cela : partir de l’endroit où l’on habite, du documentaire de quelque chose que l’on a connu que l’on peut examiner scientifiquement. Deux photos de Saturne prises par la sonde Voyageur donnent quatre ans de travail aux scientifiques. Regarder les choses scientifiquement, retrouver dans ces mouvements tout le rythme, le départ de la fiction, parce que la ville c’est la fiction. Le vert, le ciel, la forêt, l’eau, c’est le roman. La ville, c’est la fiction, c’est la nécessité de la fiction. La ville peut être belle à cause de cela et ceux qui l’habitent sont souvent magnifiques et pathétiques, même dans un pays très riche comme celui-là.

Lire aussi : www.notrehistoire.

Le mardi 15 décembre 2009, Freddy Buache, fondateur de la Cinémathèque Suisse [8], parle du film de Godard et de l’accueil contradictoire dont il fut l’objet.

La fête à Freddy Buache (1988)

Pour célébrer le 40ème anniversaire de la Cinémathèque Suisse, Spécial Cinéma rend hommage à son directeur Freddy Buache lors d’une soirée organisée au Palais de Beaulieu à Lausanne. En présence de Jean-Luc Godard.

Lettre à JLG

Pierric Favret, 2007

en collaboration avec Annie Aubergier, Nicolas Costanzo, et Sarah Richit

Vidéo projetée, format DVD.

Par-delà une réponse cinématographique aux idées énoncées par JLG dans sa lettre filmée, cette vidéo peut être perçue comme un hommage à ce réalisateur de la nouvelle vague. Une déclaration d’amour au cinéma et à son histoire. Sous un ton nostalgique, la voix off interprétée par Freddy Buache (le destinataire de la lettre réalisée par Jean Luc Godard) parle d’une page du cinéma définitivement tournée, qu’une jeune génération mélancolique regrette, tout en essayant de la prolonger.

Freddy Buache, critique de cinéma, fondateur de la Cinémathèque suisse

23 septembre 2010

Né en 1924 à Villars-Mendraz, Freddy Buache s’installe dans les années 30 dans la capitale vaudoise, qu’il ne quittera plus. En 1945, sa rencontre avec Henri Langlois, Directeur de la Cinémathèque française, lors d’une exposition de cette institution au Palais de Rumine, donne à sa carrière une orientation décisive.

Parallèlement à la création, avec Charles Apothéloz, de la Compagnie des Faux-Nez, pour laquelle il est acteur et adaptateur du scénario de Sartre, Freddy Buache participe à la création du Ciné-Club de Lausanne en 1946 et, deux ans plus tard, à celle de l’Association Cinémathèque suisse. De 1949 à 1959, il est rédacteur du journal d’art Carreau puis de Carré Rouge, dont 12 numéros paraîtront.

Parallèlement à cette activité, il travaille comme journaliste libre et critique de cinéma pour la Nouvelle Revue puis la Tribune de Lausanne, devenue Le Matin en 1984, et la Télévision suisse romande.

1950 est l’année du célèbre « Bal du cinéma », qui devait marquer le départ avorté d’une Cinémathèque suisse finalement créée en 1951. Freddy Buache en assure la direction de 1951 à 1996. Celle-ci acquiert le statut de fondation en 1981, année où elle s’installe au Casino de Montbenon. 1981 est aussi l’année où Jean-Luc Godard adressse sa « Lettre à Freddy Buache ».

Dès 1964, celui-ci est, durant cinq ans, codirecteur du Festival de Locarno. En 1992, il est nommé privat-docent à l’Université de Lausanne, où il enseigne l’histoire et l’esthétique du cinéma.

Auteur d’une trentaine d’ouvrages publiés à Paris, à Lyon et à Lausanne, Freddy Buache dirige deux collections à L’Age d’Homme, qui réunissent aujourd’hui plus de cinquante livres.

Freddy Buache est lauréat de plusieurs prix, dont le Prix de Lausanne (1985), le Prix Maurice Bessy (remis dans le cadre du Festival de Cannes 1986) et le Léopard d’Honneur du Festival de Locarno 1998.

Le Prix que la Fondation Leenaards remet cette année au fondateur de la Cinémathèque suisse est un témoignage de reconnaissance pour la soif inextinguible de poésie, l’esprit visionnaire et l’engagement farouche qui ont amené Freddy Buache à faire de Lausanne un haut lieu de l’art cinématographique.

Le Jury

Freddy Buache, né le 29 décembre 1924 à Lausanne (Canton de Vaud) et mort dans la même ville le 28 mai 2019.

Un émouvant souvenir, Freddy Buache et Jean-Luc Godard à la Cinémathèque suisse en avril 2019

Post-scriptum. : Je ne suis allé qu’une seule fois à Lausanne. C’était en 1970, le 23 décembre très précisément. Je travaillais sur Dziga Vertov avec un ami. Nous avions projeté L’homme à la caméra au ciné-club étudiant que nous animions à Lille et nous avions appris qu’il existait une version plus complète à la cinémathèque de Lausanne. J’ai écrit à Freddy Buache. Il nous a reçus avec une gentillesse que je n’oublierai jamais. Il nous avait réservé une salle pour une projection privée entièrement gratuite. Tout ça pour des étudiants un peu fêlés qui ne furent pas déçus du voyage en découvrant la scène coupée dans la version de la cinémathèque française que nous avait prêtée Henri Langlois : une scène d’accouchement où Vertov avait placé la caméra entre les jambes de la fille. On a pris, éberlués, le bébé dans la figure !

A.G. (PS du 29-09-13)

[1] Le 13 septembre, Philippe Sollers a rendu hommage à Jean-Luc Godard en reprenant le texte qu’il a écrit sur JLG/JLG (voir ci-dessous) et l’entretien qu’il a donné sur Histoire(s) du cinéma (cf. Il y a des fantômes plein l’écran), tous les deux parus dans les Cahiers du cinéma dans les années 90, ainsi que le texte de Lionel Dax Stéréothéisme, Notes sur "Godard/Sollers : L’Entretien" de Jean-Paul Fargier (1984), paru dans Ironie (Cf. Philippe Sollers).

[2] Guy Debord, Oeuvres cinématographiques complètes, Gallimard, 1994. Cf. Debord au cinéma.

[3] Une des réécritures par Heidegger du fragment de Parménide évoqué par Sollers donne : « Il est nécessaire, l’ayant recueilli, ainsi que de l’appréhender : le "étant" est être. » Introduction à la métaphysique. [Note des Cahiers du Cinéma.].

[4] Cf. Méditerranée.

[7] J’en avais un enregistrement. Guy Scarpetta m’avait demandé de le présenter un vendredi après-midi pendant son cours. Les étudiants quittèrent un à un la salle. Devant mon étonnement, Scarpetta me dit : « mais, c’est vendredi, ils ont un train à prendre ! »

[8] Cf. Freddy Buache et Cinéma en tête.

Godard, Adieu au TNS — Lettre à Freddy Buache

Godard, Adieu au TNS — Lettre à Freddy Buache

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?

4 Messages

Godard n’était ni dieu ni maître

« Il y a en France une coquetterie à dire qu’on ne comprend rien à Godard. Au risque de choquer, il me semble qu’une telle coquetterie s’allie à la sottise : être fier, se vanter de son incapacité à comprendre, il faut le faire ! » Elias Sanbar.

Peu après la reine d’Angleterre c’est Jean-Luc Godard qui est mort. Petit à petit c’est tout le XXe siècle qui fout le camp – les tyrans comme les camarades – nous laissant seuls dans le désert du présent.