Le lys d’or, ce roman mystérieux, a été publié en 1989 en même temps que Carnet de nuit. Dans ce dernier livre, réédité en folio en 2006, je lis p. 15 :

On emploiera contre moi tous les moyens, successivement ou simultanément. Censure, marginalisation, récupération, académisation, bouffonnisation.

1. Silence. 2. « C’est très peu de chose ». 3. « Pas si mal, il s’améliore ». 4. « Il finira à l’Académie ». 5. C’est une girouette, un clown. Et ça recommence.

Sur la couverture : Le jeune peintre de Picasso (14 avril 1972). Page 98 :

« Picasso, Le Jeune Peintre, une de ses dernières toiles, 1972. Pénis bien décalotté pinceau bras doigt ongle. Sexe beaucoup plus grand que jeune cavalier malin sachant se servir de son corps comme pinceau. À rapprocher du visage pré-mort émacié de la même année. Peu importe, message identique : phallus-jeunesse-toujours.

« Picasso, Le Jeune Peintre, une de ses dernières toiles, 1972. Pénis bien décalotté pinceau bras doigt ongle. Sexe beaucoup plus grand que jeune cavalier malin sachant se servir de son corps comme pinceau. À rapprocher du visage pré-mort émacié de la même année. Peu importe, message identique : phallus-jeunesse-toujours.

Picasso a toujours dit que ses tableaux étaient des exorcismes. Aucune raison de ne pas le croire. »

« Le Lys d’or, roman. Histoire d’un objet autrefois dérobé dans une église et qui se retrouve sa place — une tout autre place — à travers une série d’aventures qui sont l’objet du roman. »

Page 99 : « Le narrateur de Femmes n’est pas celui de Portrait du joueur. Lequel n’est pas celui du Cœur Absolu. Lequel n’est pas non plus celui des Folies Françaises. Ce dernier n’est pas le narrateur du Lys d’Or. On travaille dans les IRM, identités rapprochées multiples. Perte d’identité partout, réponse : multiplication des proximités variables. Les crises nerveuses du narrateur du Cœur Absolu. La fille de celui des Folies. Le Chinois du Lys d’Or. »

Ilya. Le poudroiement intime du temps

Sollers parle du Lys d’or

le 4 février 1989

le 4 février 1989 Josyane Savigneau, Sollers, l’amour et l’Occident

Bertrand Poirot-Delpech, Toi, ô Dieu !

Jean-Paul Enthoven, Le roi Sollers

Titien, L’Amour sacré et l’Amour profane

Première mise en ligne le 19 avril 2009.

« Lys, pureté. » Philippe Sollers, Fleurs, p. 54.

1989 : Philippe Sollers publie Le Lys d’or.

Voici le quatrième de couverture.

Voici le quatrième de couverture.

« Simon Rouvray, quarante ans, est professeur de chinois au Centre d’études religieuses.

Par hasard, dans un magasin d’antiquités, il rencontre une richissime héritière aristocrate de vingt-huit ans, Reine. Il en tombe amoureux, elle se dérobe. Elle va bientôt lui demander d’écrire, à ses frais, sans rien cacher, le récit de sa vie et de leurs relations ambiguës.

Elle paiera, il racontera.

Cet étrange contrat va les entraîner peu à peu dans une aventure qu’ils n’auront pas prévue ni l’un ni l’autre. Passion impossible, monde renversé, transformation progressive des rôles. Entre ces deux personnages, non seulement l’argent et le désir contrarié, mais quelque chose de plus fort et d’inexplicable comme, peut-être, cet objet précieux, bénéfique ou maléfique, que Reine était en train d’acheter lorsqu’elle a rencontré Simon : un lys d’or, morceau détaché d’une Annonciation sculptée d’autrefois. »

Les dernières lignes du roman maintenant :

« Au manuscrit était jointe une note : « Préciser que le lys d’or a été donné au narrateur. »

Ainsi que deux formules du Livre de la Voie et de la Vertu.

La première : « Quand il réussit, il s’identifie au succès ; quand il échoue, il s’identifie à l’échec. »

L’autre : « Retirer son corps quand l’oeuvre est accomplie, telle est la Voie du Ciel. »

C’est tout. »

Mais quel est donc ce mystérieux tableau choisi par Sollers pour l’édition Folio ? Un détail — pas n’importe lequel — de L’Amour sacré et l’amour profane de Titien.

Le début du roman

« Philippe Sollers lit Le Lys d’or » (éditions Gallimard) est le n°30 de la série cinématographique "Lire". Réalisé par Gérard Courant le 21 avril 1989 à Paris (France) [1].

Ce livre est un ouvrage de fiction. Toute ressemblance avec des personnages ou des faits réels — passés, présents ou futurs — serait donc le fruit du hasard.

Là, l’ile des bienheureux est rafraîchie par les brises océanes ;

là resplendissent des fleurs d’or...

PINDARE

Premier rêve : je suis dehors dans l’herbe, à genoux, la tempête bat son plein, marée haute gris-vert agité du ciel et de l’eau, je continue à creuser, je m’écorche les doigts, je saigne. Depuis la maison, elle crie : « Simon ! couvre-toi ! ne reste pas comme ça, tu vas attraper la crève ! couvre-toi ! couvre-toi ! » Sa voix est emportée en rafales, je l’entends à peine, je dois absolument retrouver ce paquet enterré l’année dernière, je revois la double housse de plastique bleu, c’était bien là, à droite du laurier, pas très profond, personne n’a pu deviner l’endroit...

Deuxième rêve : je suis dans la chambre avec Marie. Quelque chose de terrible est arrivé à Paul, il est sans doute tombé dans l’escalier, son petit corps recroquevillé est là, sous les draps. Nous, les parents (nous, des parents ? quelle histoire !), sommes face à face, muets. La fenêtre est ouverte. C’est le grand beau temps de la mort.

Je me réveille en douceur, six heures de l’après-midi, le vent a cessé de souffler, ciel dégagé, jardin calme. Je me lève, je sors sur la plage. L’eau est montée pendant mon sommeil, comme un large geste à plat du paysage. Je sens mes yeux gonflés et piquants, chaque fois pareil en arrivant, effet immédiat de l’océan, regard difficile et rouge pendant deux jours. Ne pas les frotter, les yeux. Je regarde mes mains, il faudrait couper ces ongles, sourire. Les rêves reviennent à ce moment-là.

Je rentre, je téléphone à Paris pour entendre la voix de Paul qui vient de rentrer de l’école, je dis quelques mots à Marie, puis un verre de vin blanc glacé. Deux cauchemars ? Bon signe. Un message veut être transmis. Il faudrait appeler Reine, mais cela peut attendre. Quant à Leslie, elle doit être en vol, maintenant, quelque part dans un des fourreaux fumeux striant l’air. Xavier ? Encore au bureau, sans doute. Un autre verre, un autre goût d’algues. Le printemps a été long à venir — de plus en plus long depuis quelques années, m’a dit tout à l’heure Monsieur Wolf, le garagiste, en refermant sur moi la portière de la Land Rover — mais c’est parti, à présent, on peut espérer de beaux jours jusqu’en octobre, et je suis là pour ça : compter les beaux jours. Les oiseaux chantent dans le bois d’ormeaux, sur la gauche. A mon départ, à six heures du matin, un rossignol semblait célébrer, seul, le bleu-noir au-dessus des toits. Tout se confond, déjà, le trajet en taxi, l’avion, le bateau, la cérémonie de l’ouverture des portes — cette clé, non, cette autre —, les volets rabattus, les courses au village — épicerie, poissonnerie, pharmacie, tabac —, les rêves. « Un beau chaos. »

— Un roman ? a dit Leslie juste avant de s’embarquer.

Pourquoi pas ? J’ai toujours pensé que vous pourriez en écrire un. Mais alors parlez de vous à la troisième personne, les gens s’identifieront mieux. Et puis de la psychologie, surtout, c’est ça qui marche !

Le lys d’or, 1989, Gallimard, p. 15-17.

Ilya. Le poudroiement intime du temps

« Le matin, le soleil raccourcit les distances, les yeux portent loin et tout près, l’oeil est comme dans l’oeil de sa perle close. On tient le le globe. Et de même que, dans la nuit, le cercle se referme et se met à plat, chaque matin-perle roule dans sa nacre, dans sa cornée, comme un dé. Là-bas, je vais le toucher là-bas, l’horizon, avec la main, avec une main mentale, mais en même temps la fleur, devant moi, cette rose, s’enlève avec un fracas silencieux. Il y a un soir, il y a un matin. Une racine d’obscurité, une autre de clarté. Ilya . Les étoiles filantes sont comme des lys d’or. On est dans l’anticyclone sec, ami des poumons, des contours. La lutte pour l’espace et le temps ne s’arrête pas une seconde.

Je suis au sud. Je regarde au nord. A droite, rose léger. Le soir, à gauche, couchant rouge. Nuit d’ardoise. On voudrait écrire directement là-dessus, à la craie.

La lune, tôt, fond bleu, trace blanche : un peu de lait, empreinte du pouce nocturne, à demi effacé, au bas du passeport jour.

Dans la brume bleutée permanente, matin et soir finissent par coïncider. C’est le temps vertical, la grande paix. Du geste du matin au geste du soir, c’est comme s’il s’était écoulé d’abord une heure, ensuite une demi-heure, puis un quart d’heure, puis dix minutes, puis deux minutes, puis une minute, puis trente secondes, puis dix secondes — et bientôt c’est le poudroiement intime du temps, j’enchaîne à pic, sans mémoire, le moment vient où je n’aurai plus la possibilité de noter.

Expédition de l’instant, loin, à côté, en Chine, croisière jaune, empire du milieu, tout a disparu, mer sableuse.

Mais le bleu et le blanc, plus ou moins profonds, taches mouvantes, ciel et eau, sont bien comme dans les vases innombrables, moine et disciple sous les pommiers en fleur, "ce monde est un vase sacré, impossible de le façonner".

Et aussi : "Connais le blanc, adhère au noir."

Je ne dirai jamais assez de bien du chinois, Reine, chacun de ses caractères, même le plus banal, m’aide à vivre. Tch’ong : l’eau jaillissante et le vide, vase qui ne se remplit jamais, ou si vous voulez davantage, profondeur insondable où tous les phénomènes se réalisent. Pourtant, tch’ong suffit. Quant au Saint et au Sage, il s’assoit face au Sud, et voilà tout.

Voilà tout.

Vers trois heures et demie du matin, donc, avec pour seuls témoins les feux dispersés de la côte, je me lève, je vais dans le jardin, pierrot lunaire, je développe en moi mes photos de la journée. La nuit est bouclée. Elle est enceinte du vide. Le noir se referme avec la dernière cigarette écrasée dans le gravier. Le pin parasol est l’arbre conseil. Le vent se lève, les étoiles brillent un peu plus.

"L’espace peut être rempli au point que l’air semble ne plus y passer, tout en contenant des vides tels que les chevaux peuvent y gambader à l’aise."

Ou encore : "Il faut que le vrai vide soit plus pleinement habité que le plein."

Assemblage air-vent-mer-fleurs-oiseaux. Les phrases à l’écoute. »

Le lys d’or, 1989, Gallimard, p. 133-134.

Sollers parle du Lys d’or

France Culture, le 2 février 1989 lors de l’émission Panorama.

« Je dois tout à la prière »

Ou il est question de la castration, de l’envers de l’époque, du Tao Tö King et de Lao-tseu, d’une île, des mouettes, de la mer, de la résistance féminine, de la retenue, de l’Irlande et d’une arrière-arrière-grand-mère irlandaise [2], de Joyce, de Carnet de nuit et de Debord (qui, rappelle Sollers, « n’écrit pas de roman » )...

Crédit : archives de Dominique Brouttelande

France Culture, le 21 février 1989 lors de l’émission Agora.

« J’écris pour changer la vie »

Revenir au chinois, le taoïsme, l’histoire des religions, le contrat, le supplément d’explications, "être amoureux, c’est essayer d’entrer dans la littérature", un livre très lyrique et très ironique, un art de la séduction, une aristocrate qui ne veut pas l’être, un narrateur qui s’occupe des fleurs, des monnaies (le lys d’or), des oiseaux, l’Annonciation (le lys).

« Le concept de sexe ne baise pas. »

Crédit : archives de Dominique Brouttelande

Interview de Philippe Sollers par Thierry Ardisson

Lunettes noires pour nuits blanches, 4 février 1989.

Critiques

Sollers, l’amour et l’Occident

![]() par Josyane Savigneau

par Josyane Savigneau

" Les gens croient que je fais l’apologie de l’amour physique, de la sexualité, etc. C’est évidemment le contraire", dit-il.

Femmes qui avez lu Femmes et y avez vu, un peu trop simplement peut-être, une "hénaurme" machine de guerre contre vous, prenez la peine d’ouvrir Le Lys d’or, surtout si vous êtes en mal de surprises. Vous y découvrirez un narrateur amoureux fou d’une femme qui le tient en échec (et qui s’appelle Reine, bien sûr). Il persiste dans sa passion et passe un contrat avec sa dame, comme un serment d’allégeance. Bref, tous les éléments de la rhétorique courtoise sont réunis. Mais on voit mal Sollers s’en tenir là, reproduire le stéréotype et oublier sa passion pour le libertinage. Tout va se jouer à la convergence de ces deux mouvements, dans la confrontation de deux mythes.

Sollers a-t-il donc fait, à la suite de Denis de Rougemont (dont l’Amour et l’Occident va être réédité, avec une préface de Sollers), une analyse de l’histoire du sentiment amoureux en Occident ? "Plutôt une actualisation, répond-il. Pour aller vite, disons que, pour l’Occident, l’amour est marqué par deux figures, Tristan et Don Juan, selon deux modèles, l’amour courtois et le libertinage. Quel que soit le modèle choisi, l’histoire se clôt par la mort ou, au moins, la punition. Moi j’aboutis à une suspension de jugement. On ne meurt pas, on n’est pas puni. Tout est possible, même peut-être la fameuse "île d’immortalité "".

Dans le Lys d’or tout est double, ou plutôt dédoublé : le narrateur est tantôt "ici", à Paris, tantôt "ailleurs", dans une ile où il possède une maison. Du côté de Paris, la vie sentimentale et physique, le "pluriel" ; du côté de l’ile, l’"un", la solitude et la méditation ; à Paris le bruit, mondain et littéraire, à l’ile le silence, la nature. Et les deux grands mythes amoureux qui s’affrontent — Tristan-Don Juan — repris par Sollers, sont "ironisés", donc mis à distance. Quoi de mieux alors qu’un narrateur tourné vers l’Orient ? "Il est en effet spécialiste de chinois, ce qui lui permet d’avoir un certain détachement." Et de le cultiver.

Eh oui, Sollers le dit enfin ! Ce qui était diffus dans ses précédents livres, et contesté par beaucoup, est désormais clair : "Les gens croient que je fais l’apologie de l’amour physique, de la sexualité, etc. C’est évidemment le contraire." "Et je pense que je me rapproche de ce que doit penser profondément une femme : que "tout cela", ce n’est pas grand-chose." "Le taoisme est, certes, très présent, précise-t-il. Il y a là des exercices tout à fait évidents de maitrise corporelle et sexuelle."

L’ile, grise dans le petit matin

Le regard porté sur l’Occident n’a de sens que par rapport à l’Orient, se regarder à partir de sa différence étant la seule manière de penser un renversement. Les renversements, bien sûr, sont multiples dans le Lys d’or, que l’on joue sur la relation amoureuse, sur le discours amoureux, sur les rôles respectifs de l’homme et de la femme, sur la littérature, notamment sur la Recherche (Proust est constamment présent dans ce livre), les Mille et Une Nuits (avec, cette fois-ci, un homme pour récitant), etc. Sur tous ces thèmes, Sollers, qui adore jouer avec sa culture, est aussi disert, quand on l’interroge, qu’il est discret sur le thème de l’ile, si important et si nouveau dans ce texte. "C’est central, dit-il simplement, c’est pour diversifier la sensation au maximum", avant d’admettre : "Je n’en parle pas volontiers parce que j’ai l’impression que c’est inaudible. Et puis il faut le lire. Cela s’écrit. Cela ne se parle pas vraiment."

Oui, il faut le lire, découvrir l’ile, grise dans le petit matin, "gris sur gris s’enfonçant dans le bleu en gris, brume et ardoise mouillée, chiffon gris. Le cri des mouettes est gris, lui aussi, grinçant, chasseur. Le sel, grain par grain, est derrière le vent, en attente." Il faut, avec le narrateur, regarder les oiseaux, apprendre des poèmes chinois : "C’est ce qui est si beau, en chinois, cette impression que des yeux infinis, infinitifs, rapides, veillent dans un coin d’espace résumant un temps poudroyant. Un coin flottant, détaché, comme moi, là, maintenant, soleil éclaboussant flou, vert passé des couleurs."

Avec le Lys d’or, Philippe Sollers en finit avec quelque chose. Après un cycle — Femmes, Portrait du joueur, le Coeur absolu — où les relations hommes-femmes apparaissaient à travers "l’accumulation d’aventures, de chroniques casanovistes", ici il "traite de la résistance". C’est le début d’une nouvelle période, mais à la fin du livre tout reste en suspens. Pour sortir de cette aporie, Philippe Sollers donnera peut-être le grand essai qui manque à sa panoplie, ou, comme il se doit, passera au mythe. Attendons. Cela ne devrait pas être long.

Josyane Savigneau, Le Monde du 27.01.89.

Le feuilleton de Bertrand Poirot-Delpech

Toi, ô Dieu !

Vous connaissez la plaisanterie qui court, à propos de l’insatiable goût de soi des écrivains ? "Assez parlé de moi, dit l’un d’eux à son interlocuteur, croyant changer de sujet. Que penses-tu de mon dernier livre ?" Sollers pourrait s’exprimer ainsi ; sauf qu’il s’y prendrait mieux. Car il est follement intelligent, Sollers, de vaste culture et grand causeur. Au point que peu de ses contemporains le valent, objectivement, et méritent qu’il ne leur coupe la parole.

Quand on écrit de la fiction, ces qualités ne vont pas sans inconvénient. Non qu’il faille être ignare ou faire l’idiot pour être romancier, comme l’a presque soutenu un critique, à la grande indignation de Sollers — alors, Proust et Joyce, des débiles mentaux ? — mais si personne n’intéresse l’auteur autant que lui-même, si les autres, y compris ses personnages, ne comptent pour lui que par le désir ou les références savantes qu’ils lui inspirent, les charmes du roman se ramènent vite à ceux d’un soliloque étincelant. C’était le cas de Femmes (1983), de Portrait du joueur (1985) et du Coeur absolu (1987). C’est encore le cas, aujourd’hui, avec le Lys d’or. Et qu’on ne s’y trompe pas : en nos temps de niaiserie paradante, un tel brio, même un peu enfermé sur soi, c’est toujours bon à prendre !

Simon Rouvray, quarante ans, est professeur de chinois dans un centre d’"études religieuses". Chez une antiquaire, il rencontre une belle héritière de vingt-huit ans, Reine de Laume. A défaut d’échanges physiques, Reine propose à Simon, contre mensualités, d’écrire le récit de sa vie et de leurs relations.

Dans Carnet de nuit, qu’il publie par ailleurs, Sollers fait observer à ses lecteurs que les narrateurs de ses divers romans ne sont pas aussi interchangeables qu’on l’a dit. L’un souffre de crises nerveuses, l’autre parle chinois, etc. Il n’empêche. Dès les premières lignes du Lys d’or, on retrouve chez le récitant le même esprit enchanté de ses propres virtuosités encyclopédiques. Une fois connu que Reine a eu un père marquis, un beau-père mexicain, un château en Touraine, un psychanalyste, des socquettes écossaises, et une dilection pour les théâtres de banlieue, une fois précisé qu’elle se refuse et qu’elle assistera, en cachette, aux ébats de Simon avec trois femmes, la matière du livre — et je répète qu’il n’y a pas lieu de s’en plaindre — demeure essentiellement la jactance incoercible dudit Simon sur tous les sujets qui se présentent : faits divers sexuels aux Philippines, questions de préservatifs, la naissance de son fils Paul, Mozart et Haydn, le chromosome de la dépression nerveuse, homosexualité et jalousie, les sujets du bac, les âneries de la télé, le non-être, le vide bouddhiste comparé à celui de Démocrite, et, à tout propos, le corps, le sien, celui des autres, dans tous leurs états...

Le narrateur du Lys d’or s’apparente à ceux des précédents livres par cette curiosité affichée pour la sexualité, décrite à son avantage et sans détours. Ce libertinage chassé de nos lettres depuis le dix-huitième siècle, depuis Sade en particulier, et revendiqué à nouveau par des auteurs tels que Bataille, Simon, comme les héros de Femmes ou du Coeur absolu, en use avec des provocations d’allure adolescente, tout en le justifiant avec le dernier sérieux. Il ne voit pas pourquoi la vérité en littérature commanderait d’exclure le sexe, comme dans les mauvais livres de "secrétaires" qui occupent le marché.

A condition d’être en situation, l’obscénité apporterait, selon lui, de la vie et de la lucidité dans l’abstraction et le mensonge inhérents à toute écriture. Les réputations flatteuses ou soufrées que lui valent ses récits scabreux chez les épouses de collègues ou dans l’opinion amusent Rouvray-Sollers au plus haut point, sa seule vraie tristesse venant de ce qu’il ne soit pas question de lui dans les conversations.

Au demeurant, notre Don Juan aux mille et trois conquêtes et prétendûment indemne d’échecs arrive à ses fins, on s’en doute, avec la capricieuse commanditaire du livre. Dans le château des aïeux, selon la meilleure tradition du genre, Reine exige à coups de cravache et avec toutes les apparences de la frigidité vengeresse que le scribe lui abandonne, outre l’oeuvre en cours, son pénis, qu’elle appelle "ça"...

Contrairement à son habitude, le narrateur reste discret sur les significations savantes de ce geste et sur la symbolique du "Lys d’or" trouvé chez un antiquaire. Aucune allusion à l’"objet petit a" et autres notions chères au docteur Lacan, dont Carnet de nuit nous apprend que Sollers a été l’intime. Pas un mot non plus sur la psychanalyse de Reine, avec laquelle le roman en chantier semble faire double emploi. L’auteur parait jouer à l’analyste qu’il n’est pas, sans oser poser tout à fait au praticien. En revanche, il n’a de cesse, dirait-on, d’en remontrer aux chercheurs sur leur terrain, de donner à croire qu’il possède autant de diplômes et de pratique qu’eux. On songe souvent à ces bons élèves qui n’arrêtent pas de claquer du doigt pour montrer au prof et à la classe qu’ils savent tout mieux que tout le monde !

Reine se trouve-t-elle à Venise ? On ne saura rien de son séjour, ou de ce qu’éprouve Simon, mais tout de ce qu’elle doit visiter, tel recoin de canal ignoré des ignorants. On attend d’en savoir plus sur les personnages — le livre est sous-titré "roman", que diable, non : "promenade hyperculturelle" ! — et c’est sur l’Annonciation de Signorelli visible à Périgueux que tombent les fiches techniques, sur le Temps chez Epicure et Aristote, etc.

Les étalages de prouesses sexuelles et d’érudition semblent avoir pour fonction de masquer, chez le narrateur, une absence radicale d’émotion et de sentiment. Seule lui tire des accents d’humaine tendresse, teintée de paranoïa, la contemplation de sa personne, en butte, s’imagine-t-il, à un vaste complot des femmes qu’il a séduites et de la bêtise contemporaine, organisée en réseau policier pour le "marginaliser"... Chez lui partout où s’agite le petit monde littéraire, et en même temps réprouvé, persécuté, paria ! Comment le croire !

Carnet de nuit atteste à cet égard une parenté certaine entre le narrateur du Lys d’or et Sollers lui-même. En parfait "gendelettre", l’auteur énumère ses amitiés célèbres, tout en soulignant l’excellence de ses oeuvres, l’incompréhension militante de l’époque, la pauvreté de tout ce qui ne sort pas de sa plume. Déjà, il songe à sa place dans les dictionnaires... Ce serait à sourire de l’écrivain si on ne le savait aussi roué qu’il est doué. A l’évidence, Sollers se moque de lui-même comme partie prenante, et victime, de la société de spectacle qu’il dénonce, sur les traces de Debord.

Comme les autres romans récents de Sollers, le Lys d’or et Carnet de nuit deviendront aussi des documents sociologiques d’époque. Voyez, nous est-il dit, à quelle fatuité l’escalade des images condamne l’artiste ! Et de citer Céline : "C’est le grand miracle moderne, le moindre obstrué trou du cul se voit Jupiter dans la glace !" L’auteur ne prétend s’exclure du lot que pour mieux en montrer les mécanismes et les ridicules. Le même qui, quand une amante italienne lui crie "ti odio !" — je te hais ! — entend avec délice "toi, ô Dieu !", un peu dupe et pas dupe du tout, ici et ailleurs, dedans-dehors, avec la subtilité du mercure, la vitesse d’Arlequin, et une jouissance de la connexion fulgurante, électrique, poussée jusqu’à l’ébriété. Un festival d’intelligence, vous dis-je !

Bertrand Poirot-Delpech, Le Monde du 27.01.89.

![]() par Jean-Paul Enthoven

par Jean-Paul Enthoven

Il fallait au règne de Sollers un chroniqueur exemplaire : le romancier se prend aujourd’hui pour Saint-Simon, puisqu’il faut tout faire soi-même.

Depuis quelques saisons, Philippe Sollers est devenu le chroniqueur monomane et subtil d’un monde envahi par ses propres obsessions. Charmeur, ciselant ses IRM (« identités rapprochées multiples ») comme autant de joyaux, il s’y agite avec superbe et règne sur un empire où son ego ne se couche jamais. Faut-il lui envier son droit de préemption sur la lucidité ? Le remercier humblement quand il désigne à son lecteur — pauvre Ulysse blotti sous le ventre d’un mouton — l’issue de l’histoire contemporaine ? A l’entour de ses exploits, pourtant, un décor désormais classique : femmes manipulées par l’hystérie, joueurs désinvoltes, ancêtres voltairiens ou foule de comparses soumis à leurs symptômes. D’une manière générale, Sollers (croit qu’il) a tout compris, tout vécu, tout rêvé. Il ne séjourne ainsi que dans une zone essentielle et frivole d’où, pontife libertin, il expédie ses bulles à une humanité moins intelligente que lui. Son dernier message aura donc la forme d’un « Lys d’or », pur et complexe, calme bloc chu d’on ne sait quel désastre intime, véritable labyrinthe de références, d’intuitions, de folles sagesses. Un éloge de la coulisse ? Une Annonce faite à Sollers ?

Tel sera le livret de cet opéra intraitable sur sa musique et sur sa composition. Rameau ? Lully ? Mozart ? Cela va de soi. Fragonard surveille les climats, Freud est en régie, extases Grand Siècle sous-traitées à Proust, à Saint-Simon et li la Princesse de Clèves. Mais, patience, le rideau se lève... Sur scène, comme d’habitude, un narrateur. Cette fois, il se nomme Simon Rouvray — le duc de Saint-Simon n’était-il pas, d’abord, un certain Rouvroy ? — et rencontre, chez un antiquaire l’énigmatique Reine des Laumes — Sollers, craignant que l’allusion n’échappe à la multitude inculte, précise qu’Oriane de Guermantes était elle-même Princesse de Laumes. Un lys d’or, fragment d’une Annonciation, les rapproche. Qui possédera cet objet mystérieux ? Elle est riche, il enseigne le chinois. II s’éprend, elle se dérobe, un contrat va sceller leur liaison dangereuse. La belle aristocrate (ah ! cette fascination naïve pour les blasons !...) demande au narrateur d’écrire un livre pour elle, ce sera le livre de leur relation ambiguë. Elle le paie, l’écrivain s’exécute. De là naît le roman que le lecteur tient dans ses mains. Machinerie savante, prose en saccades, le roi Sollers peut s’amuser. Ce qui advient ? Irrésumable et volatile, digressif, presque inachevé.

- Le Nouvel Observateur

L’auteur et son double disparaissent alors (art de la fugue ?) derrière des thèmes qui s’enchevêtrent en massifs : le lys évoque le sésame d’un secret où se profile le Proust de « Sésame et les Lys » ; il est aussi le symbole des rois, donc de Reine et du fameux Duc ; mais c’était, encore, un écho d’Annonciation et le narrateur a une épouse qui s’appelle Marie. On navigue ainsi, à vue et à l’ouïe, entre monarques et sujets, interdits et transgressions, classique et moderne, loi sadique ou salique. Au-dessus de ces variations, Sollers l’aérien flotte comme l’esprit sur les ondes. II est brillant, localement génial en artiste de l’insaisissable, son bonheur ou son désarroi de n’être que lui-même dilate les harmonies dont il s’enivre et que l’on ne perçoit jamais en vain. Sa découverte ? Disons qu’elle concerne le désir et ses effets dans un paysage ravagé par « le guignol biologique ». Sur ce sujet, Sollers s’attribue plusieurs générations d’avance. Par égard, par convention, on le croira sur parole.

Ailleurs, et dans une livraison parallèle, Sollers-écrivain propose des « Carnets de nuit » où chaque esprit curieux pourra surprendre le styliste attelé à sa forge. Là, parmi bribes et strass, ce ténor échauffe son organe avant le récital et ses vocalises ont la grâce des conversations qui sculptent l’air du temps. De ce mode d’emploi sollersien on retiendra cependant -a singulière inclination à voir sans être vu, à se vouloir clandestin dans une époque dont il sollicite tous les regards. C’est, chez Sollers, un tropisme « Lettre volée » — celle, invisible à force d’être voyante, que Lacan repéra à travers Edgar Poe — qui ne cesse de gouverner ses élans et ses poses. D’où cet interminable frisson d’aphorismes (« Pour vivre cachés, vivons heureux ») et de dénégations ( « Rien de plus merveilleux que d’écrire, et d’écrire encore ; en pleine lumière, en étant sûr, quoi qu’on en dise, de n’être jamais découvert, jamais compris, jamais lu »). D’où, aussi, sa religion de l’allusion, de l’illusion, d’une écriture suspensive et procédant par surprises ou reflux. Dans le roman, son héroïne subit la loi de cette injonction contradictoire : elle s’offre et se refuse, elle exige un récit minutieux mais vague, on pourra tout y dire sans jamais concéder le moindre aveu. Sollers agit de la sorte. Son esthétique ne glorifie que l’esquive. Sa morale se résume à un bond de côté. Eh s’improvisant mémorialiste de nos troubles et de nos corps, il veut alors prouver qu’il n’a pas peur des mots et que, de toute façon, il saura s’y dissimuler. Laissons-le donc en paix derrière tant de masques transparents. Ses audaces ne valent que par la pudeur qu’elles signalent. Son cynisme semble à la mesure de l’effroi qu’un prodigieux talent veut enfouir.

Jean-Paul Enthoven, Le Nouvel Observateur du 26-01-89.

L’Amour sacré et l’Amour profane

Titien, L’Amour sacré et l’Amour profane, 1514. 1,18 x 2,79 m.

Rome, Galerie Borghèse. Vu le 23 juin 2015 par beau temps. ZOOM : cliquer sur l’image.

L’art baroque — peinture et musique — qu’il faudrait d’ailleurs appeler l’art catholique, passe volontiers, on le sait, du sacré au profane sans contradiction :

« Le plus souvent, on feint hypocritement de s’étonner d’un paradoxe irritant : Vierge Marie d’un côté ; prolifération voluptueuse de l’autre. Remarque de bon sens, donc de très courte vue. C’est précisément à cause de l’Une qu’on obtient les autres. Titien ou Rubens auraient trouvé dépourvu de sens qu’on leur demande de choisir, de se limiter, de s’en tenir à la Vierge ou à Vénus. Les deux, chers puritains, les deux ! » (Éloge de l’infini, Folio, p. 235.).

« Le peintre le plus subversif de la planète, par les temps qui courent ? Titien, l’abominable jouisseur de Venise, Vierges et Vénus sans fin confondues. » (Mémoires, 2007, folio, p. 172.)

Sollers écrit dans Freud s’échappe (2005) :

« Humour ou pudeur de Freud devant L’Amour sacré et l’amour profane de Titien (une femme richement habillée, une autre nue) : "Le nom qu’on a donné à ce tableau n’a aucun sens et on ne sait d’ailleurs quel nom lui donner ; il suffit qu’il soit très beau." »

et précise dans Centre, chapitre « Rome » (2018) :

« De la passion de Freud pour Rome et l’Italie, on retiendra cette preuve de sa merveilleuse et naïve pudeur devant le tableau de Titien L’Amour sacré et l’Amour profane (une femme richement habillée, et une autre, la même, nue) : "Le nom qu’on a donné à ce tableau n’a aucun sens, et on ne sait d’ailleurs quel sens lui donner. Il suffit qu’il soit beau." Le sens, cher docteur, est pourtant très clair : une femme peut être à la fois habillée et nue, comme l’Amour lui-même. » (Centre, 2018, folio, p. 80-81)

Sollers a choisi le personnage féminin situé à la gauche du tableau du Titien pour la couverture de l’édition Folio du Lys d’or. Qui est cette femme ? Que révèle-t-elle ? Que cache-t-elle ? En masque-t-elle une autre (celle de droite) ? Comme La Lettre volée d’Edgar Poe (adressée à une autre Reine) n’a-t-elle pas besoin d’être retournée comme un gant, (son gant) ?

Sur le tableau, on découvre deux femmes d’une grande beauté qui se distingue par leur apparence extérieure ; pourtant c’est le même modèle qui prête ses traits aux deux figures allégoriques, nous incitant peut-être à aller au-delà des apparences.

Note de Flaubert

Voyage en Orient, avril 1851.

Titien. L’Amour sacré et l’Amour profane (dixième chambre, n° 23). — Deux femmes assises sur un sarcophage antique : l’une, à gauche, habillée, celle de droite nue, la première est en robe de satin blanchâtre gris perle, elle tient des fleurs noires, elle a des gants gris de fer un peu lâches (un gant juste, une main bien gantée doit être une chose exécrable en peinture, il faut que le gant fasse des plis) ; sa chevelure rousse est épanchée sur l’épaule gauche, le coude gauche est en arrière et la main de ce côté appuyée sur un vase rond découvert. Entre les deux femmes, un Amour, penché sur le sarcophage plein d’eau (elle s’en échappe en bas par un goulot), y plonge son bras droit. À droite, femme nue, rousse blonde — moins foncée que la précédente (ou plus éclairée), le corps un peu porté sur la fesse droite et la main droite appuyée à plat sur le bord du sarcophage. De la main gauche levée le coude plié, elle tient une petite urne noire d’où s’échappe une fumée légère. Une draperie rouge, épaisse et lourde, tombe et s’échappe de ce bras gauche faisant bordure de ce côté et mettant en relief toute la grande ligne du corps (peu sinueuse) qui commence à l’extrémité de la tête et finit au pied. Portée sur la partie droite du corps, le pied droit est caché par la jambe gauche qui vient dessus, le pied gauche tourné en dehors. Une draperie blanchâtre cache le haut des cuisses et la motte. Elle n’est pas complètement de profil car on aperçoit un peu de son œil droit — quel œil que son œil gauche très foncé ! — quelle tête ! fine, régulière, gracieuse, pleine de vie et de fantaisie et de tentation — sous chaque aisselle, deux plis — ensemble d’anatomie à la fois dodu et élégant. Sur le bord du sarcophage, un plat creux et une rose — la partie antérieure du sarcophage est ornée de sculpture représentant un cheval, un homme debout en frappant un autre tombé par terre, deux hommes debout dont l’un porte un bâton. Fonds : à gauche, terrains bruns qui montent — deux lapins — un cavalier — une ville avec une tour — arbres grêles — derrière l’Amour sacré et le petit Amour qui puise, des feuillages bruns : les Vénitiens aimaient les feuillages sombres. À droite, terrains plats — deux cavaliers, deux lévriers et un lièvre ; berger qui garde des moutons - des bleus d’eau — église — la mer bleue ? Ciel froid à grande bande jaune et nuage blanc déchiqueté, plaqué [3].

Hypothèses sur la signification du tableau

Titien a peint ce tableau en 1514 alors qu’il avait vingt-cinq ans pour célébrer le mariage de Nicolò Aurelio et Laura Bagarotto. Le titre du tableau "L’Amour sacré et l’Amour profane" est le résultat d’une interprétation du 18ème siècle qui sera entérinée par Erwin Panofsky en 1930 avant que d’autres historiens d’arts rétablissent une interprétation moins moralisante, plus complexe et surtout beaucoup plus convaincante et émouvante de l’oeuvre.

Sur la genèse de cette erreur voici ce qu’en dit Otto Pächt dans Question de méthode en histoire de l’art :

« Jusqu’en 1910, les spécialistes de Titien considèrent souvent que la figure nue représente l’Amour céleste et celle qui est habillée l’Amour terrestre. Mais Claude Philipps, Cammillo Borromeo et Adolfo Venturi affirment le contraire. Moritz Thausing s’exclame : "impossible de déterminer celle qui doit incarner l’amour céleste" ».

Pour Erwin Panofsky (Hercules am Scheideweg [4], Berlin, 1930) l’oeuvre du Titien est un tableau emblématique. L’historien de l’art recherche tout d’abord les représentations de l’amour courantes dans la philosophie humaniste à l’époque du Titien. Il trouve dans les écrits de Marcel Ficin, le néoplatonicien de l’Académie des Médicis, l’idée des deux Vénus, des Geminae Veneres, des Vénus jumelles personnifiant, l’une, la beauté éternelle, inaccessible, l’autre, la beauté visible et périssable. On trouvera encore dans le célèbre recueil d’emblèmes de Cesare Ripa, à la fin de la Renaissance, deux personnages féminins, deux allégories qui auraient la plus grande ressemblance avec les deux très belles femmes du Titien, en particulier pour ce qui relève des attributs : la flamme, symbole de l’amour de Dieu, dans la main droite de la jeune femme nue, et le somptueux costume profane de la seconde, même si ces deux figures ont des valeurs morales différentes et désignent, dans ce cas, le Bonheur éternel (Felicita eterna) et le Bonheur fugitif (Felicita breve). La confrontation entre une Vénus nue et une Vénus habillée aurait été au demeurant familière aux cercles d’artistes humanistes de l’Italie du Nord, comme il ressort d’une commande d’Isabelle d’Este à Mantegna.

Panofsky décrit en ces termes le contenu de l’allégorie de Titien :

« La Félicita eterna veut convertir son interlocutrice qui s’enferme dans une réserve muette [il s’agit d’une dispute, d’un Dialogo d’amore] ; la femme à qui s’adressent ces trésors d’éloquence n’est pas une prude mortelle qu’on veut amener à de meilleurs sentiments, mais la personnification d’un idéal de vie encore attaché aux choses éphémères, aux parures et aux fleurs, et qu’une soeur plus âgée — on serait tenté de dire la meilleure partie de son moi — incite à faire retour sur elle-même et à purifier ses moeurs. »

Selon une autre interprétation, qui fut proposée par un chercheur français et qui fut étayée et reprise par d’autres, la belle jeune femme habillée est précisément cette prude mortelle dont Panofsky ne veut pas entendre parler. Il s’agit de Polia, personnage féminin d’un célèbre roman vénitien fort lu à l’époque du Titien, l’Hypnerotomachia Polyphili. Il raconte l’histoire d’une prude jeune fille, frigide jusqu’à être cruelle, mais qui abandonne peu à peu le service de la chaste Diane pour le culte de Vénus [5].

[1] En 2013, ce "Lire" a été édité en DVD par les éditions L’Harmattan à l’occasion de l’édition intégrale de la série "Lire". Cf. Philippe Sollers filmé par Gérard Courant.

[2] Sur laquelle le roman Le Nouveau (2019) reviendra longuement.

[3] Crédit : Flaubert et le pouvoir des images.

[4] Hercule à la croisée des chemins.

Le commentaire du tableau de Titien se trouve également dans E. Panowski, Essais d’iconologie, Gallimard, 1967, p. 223 sqq.

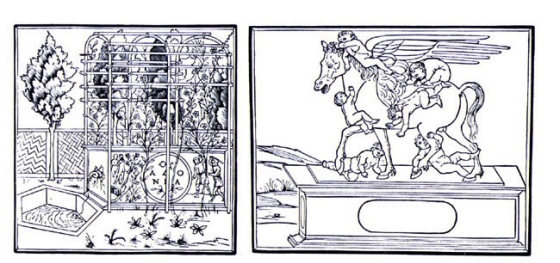

[5] Hypnerotomachia Polyphili ou Songe de Polyphile de Fra Francesco Colonna, livre qui, en Italie comme en France, par ses gravures aussi bien que par la manière dont le sujet est traité, eut une grande influence sur le mouvement des arts.

L’édition originale, publiée a Venise en 1499, est un des premiers ouvrages sortis des presses d’alde Manuce. Une traduction française, due à J. Martin, parut a Paris, chez Kerver, en 1546.

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?

1 Messages

Terrible nuit jusqu’à l’ouverture du "Lys d’or" au milieu, et là grande bouffée d’air marin, d’air frais, d’air sain.

_ Ce Sollers, cette facilité de style qui vous sauve, j’adore les années 80 de cet homme qui sait écrire.

_ Page 61, "Le lys d’or" (Folio)

Et aussi :

_ Page 71, "Le lys d’or" (Folio)

Benoît Monneret

[1] L »’hortus conclusus », le « jardin clos » magnifié dans la Bible et au Moyen âge.

_ Jardin de rêve, jardin secret, porteur d’un puissant symbolisme religieux inspiré par la description de l’Épouse, la Bien-Aimée, dans le Cantique des Cantiques : « Elle est un jardin bien clos, ma soeur, ma fiancée ; un jardin bien clos , une source scellée... ». Ce jardin exprime l’essence de la Vierge et résume ses beautés et perfections. Tandis que les poètes et princes du Moyen Age s’en emparèrent pour en faire une source d’inspiration plus profane, plus proche de leur représentation du jardin paradisiaque et de leur soif de plaisirs terrestres, dans une société tourmentée.

_ (note pileface : plus... www.hortus-conclusus.ch/media/Description.pdf)