Comme vous, je suis un "lecteur bénévole". Je suis allé sur votre site, la première fois à la mort de Philippe Sollers. J’ai fait cette découverte en me mettant dans la peau d’un bédouin, exhumant du désert, les manuscrits de Qumran en 1945 ! Révélation faite, cette base de données est unique. Dans cet entrelacs de textes, d’images, de sons, de notes, on navigue aisément.

En 1982 j’avais suivi à la faculté de Jussieu, au département "Science des textes et des documents" le séminaire que Jean Louis Houdebine avait consacré au "Paradis" de Sollers : Huit heures d’enregistrements sur dictaphone. J’avais prêté mes cassettes à un étudiant qui ne me les a jamais redues. Peut-être Jussieu les conserve-t-il ?

Merci, vraiment merci pour le travail que vous accomplissez sur cet écrivain hors norme.

Bien cordialement

J-J. L. (le 4 juin)

J’ai reçu ce message à mon retour de Paris le 4 juin alors que je venais d’assister au 3ème festival de la revue Ironie. La semaine précédente, je venais de relire le texte que Jean-Louis Houdebine avait consacré à Paradis il y a quarante ans et qui fut publié sous le titre Le souffle hyperbolique de Philippe Sollers. Intrigué par cette coïncidence, j’ai contacté mon interlocuteur :

Bien cordialement

Albert Gauvin

La réponse ne se fit pas attendre :

Bien cordialement.

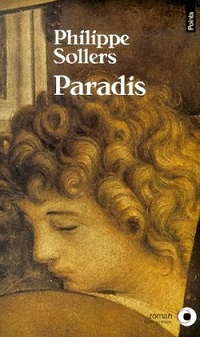

J’ai déjà attiré l’attention sur ces Excès de langages, recueil d’essais de Jean-Louis Houdebine en en republiant certains textes : L’avoir-été de Hölderlin, Joyce, l’examen. A défaut de faire entendre la voix de l’intéressé, voici donc son analyse de Paradis. A bien des égards, c’est un texte précurseur et déterminant, l’un des tout premiers, avec l’article de Philippe Muray Somme, sur le chef-d’oeuvre de Sollers, Paradis, son oeuvre-clé autour de laquelle tout tourne comme autour d’un soleil. S’il fallait un dernier signe de ce que j’avance, regardez la vidéo que Julia Kristeva a mise en ligne après les obsèques de Sollers le 15 mai dans l’Eglise d’Ars en Ré : après avoir écouté un extrait du Requiem de Mozart (« Rex tremendae majestatis ») alors qu’apparaît à l’écran la couverture de l’édition Points de Paradis sur laquelle figure un détail — un ange musicien — du Retable de Saint Job de Bellini, une« conversation sacrée » qu’on peut voir à l’Accademia de Venise, à la 43ème minute, vous entendrez la voix de Sollers lisant les dernières pages du premier volume de Paradis, celles-là même que j’ai retranscrites comme une évidence le 13 mai en remettant en ligne l’enregistrement intégral de Paradis lu par Sollers que m’avait offert Lionel Dax lors du précédent festival de la revue Ironie, en juin 2011.

J’ai déjà attiré l’attention sur ces Excès de langages, recueil d’essais de Jean-Louis Houdebine en en republiant certains textes : L’avoir-été de Hölderlin, Joyce, l’examen. A défaut de faire entendre la voix de l’intéressé, voici donc son analyse de Paradis. A bien des égards, c’est un texte précurseur et déterminant, l’un des tout premiers, avec l’article de Philippe Muray Somme, sur le chef-d’oeuvre de Sollers, Paradis, son oeuvre-clé autour de laquelle tout tourne comme autour d’un soleil. S’il fallait un dernier signe de ce que j’avance, regardez la vidéo que Julia Kristeva a mise en ligne après les obsèques de Sollers le 15 mai dans l’Eglise d’Ars en Ré : après avoir écouté un extrait du Requiem de Mozart (« Rex tremendae majestatis ») alors qu’apparaît à l’écran la couverture de l’édition Points de Paradis sur laquelle figure un détail — un ange musicien — du Retable de Saint Job de Bellini, une« conversation sacrée » qu’on peut voir à l’Accademia de Venise, à la 43ème minute, vous entendrez la voix de Sollers lisant les dernières pages du premier volume de Paradis, celles-là même que j’ai retranscrites comme une évidence le 13 mai en remettant en ligne l’enregistrement intégral de Paradis lu par Sollers que m’avait offert Lionel Dax lors du précédent festival de la revue Ironie, en juin 2011.

Le souffle hyperbolique de Philippe Sollers

Aussi, en ce jour

oui, moi, lui-même, le parleur,

me voici !

Yesha’yah, 52 : 6Je dis :

— Me voici. Envoie-moi.

Yesha-yah, 6 : 8Le moindre qu’on puisse dire de Philippe Sollers, de ce qu’il est et/ou de ce qu’il écrit, c’est qu’il a du souffle. Que le souffle ne lui manque pas. La seule performance que constitue la lecture à haute voix de Paradis [1], l’impact physique des pensées que cette voix ne cesse de pulser en elle devant elle comme en se jouant —, la démesure menée à bien de l’expérience, manifeste spectaculairement la dimension polyphonique du texte, la composition flamboyante, baroque, d’une écriture aussi à l’aise dans la fugue, l’oratorio ou l’opéra, que dans l’improvisation jazzée, à la manière de Parker ou de Braxton. L’évidence de l’oral, de l’examen oral (son « exagmination », disait Joyce), est là, éclatante, dans un tourbillon où chacun, chacune, sent bien que ses propres points de repère sont emportés, à la fois impitoyablement marqués et dissous, désintégrés.

en conséquence je suis heureux de dédier ce livre mais si mais si n’en doutez pas c’est un livre à toutes celles et tous ceux et elles sont nombreuses et nombreux qui auront essayé avec patience rage surmenage persévérance et courage à travers calfeutrages blindages commérages bafouillages gribouillages maquillages et faux témoignages de m’empêcher de l’écrire sans elles et sans eux je n’aurais même pas osé /’imaginer qu’ils et elles soient donc remerciés au nom d’ une tout autre possibilité réelle d’inhumanité » (171).

L’humour de la dédicace est évidemment, comme très souvent dans Paradis, à prendre tout à fait au sérieux. Présent tout au long du roman, cet humour relève d’une stratégie d’écriture dont la charge négative implique, pour le moins et de manière originelle, le dédoublement constant d’un sujet en langue sachant faire son propre — son jeu, sa joie, sa jouissance — de ce qui le nie, le dénie, le renie : de ce qui a contre lui fonction éternelle de meurtre. Pour en dire, en musiquer la comédie insensée. Rude santé. Rire du grand art, dont la souveraineté affirmative a la puissance exacte de la négativité qui y est mise en jeu.L’immédiateté paradoxale de Paradis

C’est là que les choses se compliquent un peu : du moins si je tente de déterminer non seulement ce que je puis éprouver — pour ainsi dire phénoménologiquement — à la lecture ou à l’écoute de Paradis. mais aussi ce qui passe du texte lui-même dans l’épreuve en question. Car le paradoxe, que tout amateur de Paradis connaît bien, réside dans l’apparente simplicité (et tout aussi bien réelle, d’une certaine façon) d’un texte dont chaque page, pourtant, pourrait donner lieu à d’innombrables prolongements — éclaircissements, commentaires, discussions. Le terme de « simplicité » ne convient d’ailleurs pas : il serait préférable de parler de l’immédiateté d’une forme discursive, dont l’extrême subtilité (sa sollertia) consiste précisément à jouer à fond, et à fonds perdu, en continu, de sa propre énonciation en direct. Or, il est évident que, dans le même temps, l’immédiateté en cause est au plus haut point composite. Connaît-on beaucoup de textes qui, à l’instar de celui-ci, peuvent se permettre de parler, d’un seul et pourtant multiple mouvement vocal, tant de discours différents et sur tant de registres ? C’est-à-dire parler aussi bien Pascal que le Journal Télévisé de 20 heures, telle séquence prophétique de la Bible ou telle sourate du Coran, que les fluctuations du dollar ou les prévisions démographiques annoncées pour le XXI siècle, que Hegel, Thomas d’Aquin ou Platon, ou Maître Eckhart, avec la même familiarité à bâtons rompus [2] dont l’énonciateur commente le récit d’un de ses cauchemars nocturnes, ou un voyage à New York, une aventure sexuelle, etc.

L’auteur s’en explique très tôt dans son livre : « en outre il faut prendre les phrases en ensembles scenarii couplés abrégés comme des microfilms bourrés de documents de formules imagine un peu le calcul facile à transporter à cacher l’histoire dans une boîte d’allumettes dans les défauts du papier voilà tu développes agrandis ouvres et c’est tout le stock qui saute à la gueule quel progrès violé pour qui veut passer » (9).

En abrégé, donc ; ou selon un terme qui revient souvent dans le texte : en résumé ; en bref ; en dépêches d’une agence qui, au contraire des existantes — lesquelles ne voient souvent pas beaucoup plus loin que le bout de leur télex —, serait directement branchée sur le fond inactuel de tout événement contemporain, et inversement sur l’actualité brûlante d’un certain nombre d’archives, propres à faire les brèves inattendues de cet ample communiqué qu’est Paradis. Briefing atemporel du temps : sur l’état de l’Union, comme on dit là-bas ; sur l’état de l’espèce parlante : aujourd’hui, hier, demain.

A développer, agrandir, au sens photo- ou cinématographique des termes. L’auteur lui-même ne s’en prive évidemment pas. Cela a donné, entre autres, Femmes, dont l’extension plus directement narrative a pu révéler, au moins en partie, l’énormité du matériau enregistré, et à un public lui aussi, pour ainsi dire, « agrandi ».

Mais là est aussi le piège : impossible de tout développer en même temps [3]. Du moins peut-on s’interroger sur le sens, ou l’un des sens (ce qui d’ailleurs s’écrit aussi bien : son « indécence » de base), d’une telle entreprise, dont l’ambition esthétique (mais il ne s’agit pas non plus que de cela) est évidemment très grande [4], et qui tranche de manière aiguë sur les autres productions contemporaines. Quel est l’un de ses enjeux majeurs, que ne cesse de m’indiquer ce « miroitement » [5] que j’entends comme un bruissement sous l’écriture de Paradis, sombre ou clair selon les pages, les séquences, en rafales pressées bousculées, ou au contraire en longues nappes de sens en suspens, comme un paysage de lac ou de rivière dans une peinture chinoise ?

Réduisons donc pour mieux agrandir, pour mieux accommoder un champ déterminé d’écoute et de vision : je m’attacherai ici à un type de traitement du signifiant religieux dans Paradis ; et encore, pas sous toutes ses formes, loin de là : mais le point d’impact retenu m’a semblé suffisamment profond pour qu’on puisse, à partir de lui, suivre la trajectoire hyperbolique du souffle sollersien. Au moins partiellement. De toute façon, je tiens le texte dont il s’agit comme impossible à maîtriser ; impossible pour moi : c’est évident ; mais je ne crois pas être seul dans ce cas, et peut-être parviendrai-je à en donner quelques raisons objectives. Il n’est donc pas question de procéder ici à une quelconque lecture totalisante, exhaustive : disons que dans la polyphonie du roman, je suivrai plus particulièrement la trace d’un voix, dont toutefois la récurrence est telle qu’elle m’assure au moins de ceci : que qui ne l’entend pas n’entend rien.Formulations

N’hésitons pas à nous placer d’emblée dans le vif du sujet de la voix en question, et pour ce faire, à commencer par de l’abrupt.

Si j’essaie en effet de formuler la logique de l’opération Paradis, dans l’essence de sa positivité paradoxale (notée plus haut dans sa forme d’humour), j’en arrive à ces propositions, qui incluent nécessairement, en résumé, des moments différents, à distinguer comme autant de scansions d’un seul et même rythme :Formulation 1

— l’écriture de Paradis est de l’ordre d’une affirmation,

— d’une affirmation qui est en état (en états, comme on dit « être dans tous ses états ») de négation,

— une affirmation qui est en état(s) de négation des négations dont cette affirmation a été,

est et ne cessera d’être l’objet, tant qu’il y aura du monde.Autant dire que des régimes de répétition y sont nécessairement inscrits : une affirmation en état(s) de négation (répétée) des négations (répétées) dont elle est elle-même l’objet, du commencement du monde à la fin du monde.

Ces propositions ont pour fonction de souligner d’emblée le statut très étrange de l’affirmation en question, de sa positivité nécessairement dédoublée et redoublée, et donc retorse, bien qu’elle puisse se donner également de manière très directe : sauf que le monde étant ce qu’il est, ressentir l’exigence de représenter, de signifier, de formuler cette affaire-là, oblige à un parcours dont la définition proposée indique le cheminement conflictuel. En ressentir l’exigence : il s’agit d’abord d’une expérience subjective ; elle n’est pas de l’ordre d’une démonstration extérieure au sujet parlant. C’est ce qu’énonce clairement l’entame de Paradis, avec sa formule initiale en itération quadruplée

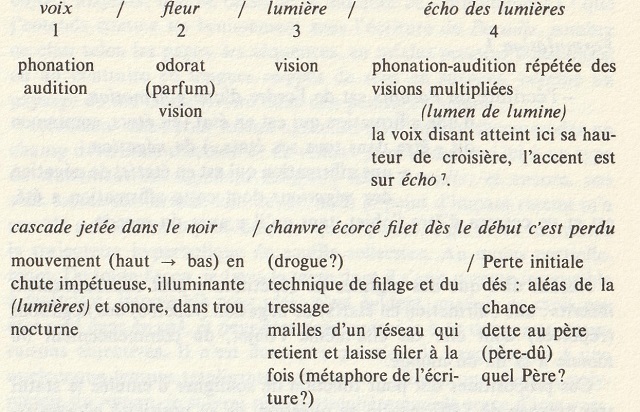

qui fonctionne comme un embrayeur du chant et est à ce titre plusieurs fois reprise dans le cours du roman [6] : une affirmation recommence à se dire par une série de notations de sensations dont le mouvement d’émergence donne lieu à sa disparition immédiate. Soit donc ce commencement en micro-séquence dramatique, que je recopie ici selon les scansions rythmiques qui lui sont données par la voix de l’écrivain lisant lui même son texte

[7]

S’agissant de l’opération, qui se résume ainsi très vite, dès les premières lignes, dans l’après-coup d’un « dès le début c’est perdu », il faut de nouveau aller droit au fond de l’affaire, au texte qui le premier en a dévoilé la logique, la batterie des « scenarii » répétés, la généalogie dramatique : le texte biblique, Ancien et Nouveau Testament.

Formulation 2

Soit donc ceci, qui reprend le trajet de la formulation donnée précédemment, mais cette fois à l’envers, dans son autre sens : il est de l’ordre de l’humain qu’une négation principielle y soit niée. Niée sous de multiples formes : sournoises ou cyniques, intelligentes ou stupides, naïves ou perverses, inquiètes ou tranquilles, érudites ou ignorantes, etc. Ce multiple-là est l’attribut-même du démoniaque : « mon nom est légion », dit le possédé mangeur de cadavres [8]. Baudelaire, qui en savait long lui aussi sur la question, parle de « la ménagerie infâme de nos vices ».

Dans l’ordre de l’humain : on peut dire tout aussi bien dans l’ordre de l’enfer, et ce n’est pas un hasard s’il est si souvent — constamment — question de l’enfer dans Paradis. Ecrire dans l’ordre « Paradis » suppose en effet que celui qui se livre à l’opération — comme inversement celui ou celle qui entreprendrait de lire le roman — ne s’y soumette pas à l’ordre humain dans lequel il a été né ; cela suppose au contraire qu’il vienne lui-même nier ces négations d’une négation ; nier ces négations humaines, infernales, que je puis dire tout autant principielles, (dans le temps) qu’est principielle (en hors temps) la négation qu’elles ne cessent de nier, et dont la positivité affirmative comme chant, comme Paradis, ne peut en effet être dit, formulée, que dans la négation des négations dont elle-même fait l’objet en tant que négation. J’ai déjà souligné le caractère nécessairement paradoxal, aux yeux du monde, d’une telle positivité, qui peut et doit être dite divine, au sens où on parle du divin Marquis ou du divin Mozart, ou de la Divine Comédie, — ou directement du divin en personne, quand sa parole se presse de nouveau impérieuse, farouchement affirmative, par la bouche embrasée d’Isaïe :« aussi, en ce jour

oui, moi, lui-même, le parleur,

me voici ! [9] »Dans tout commencement : maqom

Négation, négations, et encore négation se frayant de nouveau une vie dans le concert de hurlements qui cherchent à couvrir jusqu’à l’écho de cette parole négatrice du parleur, lequel, de temps en temps, décide en effet de parler par la parole de tel ou tel de ses inspirés : c’est une affaire d’énonciation. Le dispositif des négations en cause, dans leur polémique fondamentale, en est tout entier soutenu, incessamment parcouru comme d’une radioactivité « apocalyptique "• c’est-à-dire « révélante "• puisque telle fut la traduction latine du grec « apokalupsis ». Le sens en culmine dans la revelatio d’un son, d’une certaine manière de le faire sonner [10], résonner au tréfonds de ce qui se donne comme l’être du monde, dont toute résistance peut alors en être brisée comme verre. Métaphore ? Bien sûr, mais en tant que ce que nous appelons « monde » n’a d’être et d’unité que de la circulation des « semblants » s’allumant et s’éteignant dans les réseaux d’une métaphoricité générale qui est le langage-même : que ces semblants aient effet de réel pour tout corps parlant, est une affaire entendue ; mais ce n’est pas une raison pour ne pas entendre en même temps ce bruit de souffle qui court parmi les signes et emporte toute semblance, effets de réel et le reste, vers sa disparition corporelle. C’est bien pourquoi seul un acte de parole peut venir en dire le vertige de base, et ce faisant déchirer le tissu des mensonges, abattre la muraille des connivences qui en bouchent l’entrée — laquelle est tout aussi bien son point de fuite, de sortie, d’échappée. Pour une éventuelle transfiguration.

Disons donc ceci : une certaine position d’énonciation est à rejoindre, un « angle » (243) à trouver pour une émission de voix permettant en quelque sorte de prendre à revers les codes dont se trament nos représentations hallucinées auxquelles nous donnons le nom de « monde ». Or, il en va de cette position, de cet angle, comme de la nomination de Dieu (dans l’Ancien Testament) par le signe maqom (endroit, lieu, traduit en grec par topos), tel que le commente la tradition rabbinique : « Quand on cherche à nommer Dieu, pourquoi l’appelle-t-on maqom ? Parce qu’il est le lieu du monde et que le monde n’est pas son lieu [11]. » Voilà, tout est là, dans cette dissymétrie conflictuelle centrale, qui est au principe d’une parole excessive, excédant de droit comme de fait les limites mondaines qu’elle contient en elle comme le poids de sa propre chute, de son lapsus à répétition : lequel exige d’être traité d’ensemble, dans sa torsion définitivement excentrée (« il est le lieu du monde et le monde n’est pas son lieu »), dans la topologie torsadée de ses effets nécessairement pervers. De ses rétorsions angoissées, de ses contorsions ahuries. Mais tout autant de ses dénouements extatiques, de ses distorsions en éclairs de jouissance au Nom, au Verbe.

Qu’une voix émette depuis un tel lieu d’énonciation, implique que le dualisme (Paradis/Enfer) qui y est nécessairement mis en jeu, à la manière gnostique ou manichéenne [12], le sera toujours sous l’aspect de sa dissymétrie fondamentale, de son inégalité toujours déviée emportée vers un extrême (un hétérogène, un infini [13]) laissant délibérément ouverte chacune des formes-sujets (divines ou infernales) qui en sont intérieurement travaillées. Il ne peut y avoir en ce point de fermeture qu’au titre d’une imposture, dont l’énonciateur de Paradis ne cesse de démonter les mécanismes, et de dissoudre par son rire les inlassables prétentions. Car maqom signifie que contre les faux-centres (faux dieux, idoles) que se donne le monde pour tenter d’adhérer à lui-même (métaphore de la sphère), c’est pour tout parlêtre au monde le décentrement de son être qui est central, et qui doit sans cesse être remis au centre, comme étant par nature mobile, mouvementé, perpetuum mobile. Pour tout dire : vivant, et d’une vie au regard de laquelle l’arrêt fasciné à la mort ne peut signifier que l’abandon à une imposture suprême. Obligée : sans doute. C’est la loi : évidemment. Mais quelle loi ? Je parle précisément d’imposture.

Il y a là, dans l’énonciation de maqom, un principe qui est tout autant de vérité que de jouissance. Car là est à mon sens l’enjeu le plus profond de l’écriture baroque de Paradis ; et là aussi, quasiment du même geste, prend effet l’exigence d’un choix inéluctable dont l’œuvre de Philippe Sollers (pas seulement Paradis, donc) témoigne d’une manière qui, je dois dire, depuis le temps que j’en fréquente le style, me sidère toujours : j’entends sa dimension affirmative, justement, l’intensité de son affirmation, dont la dissymétrie centrale notée par maquom le conduit à relancer constamment l’opération.

Précisons : de quel choix s’agit-il ? Pour ce qu’il en est d’un sujet parlant, et en tant que le monde où il est sans en être a son lieu dans un lieu qui n’est pas du monde, cela s’articule nécessairement à partir de l’intrication « langage/sexe/corps ». La formule canonique du choix, qui court à travers tout Paradis comme dans Femmes, et dans de nombreuses interventions de l’auteur, est celle-ci : la décision consiste en l’occurrence à préférer délibérément son langage à son corps ; ce choix est un choix sexuel (il est tout aussi bien à portée métaphysique), et dont les effets sont, entre autres mais d’abord immédiatement physiques ; j’en appelle ici à la voix de l’énonciateur de Paradis, à l’énergie qui l’anime, et qui constitue un défi permanent aux puissances de mort dont l’époque est littéralement engrossée, grevée jusqu’à la gorge, étranglée.Les navigations du verbonaute libertin

En d’autres termes, quoique signifiant strictement la même thématique logique, les formulations 1 et 2 proposées dans ce qui précède, ne s’équivalent pas entièrement. Ou plus exactement, comme il apparaît peut-être mieux maintenant, elles ne s’équivalent que moyennant un parcours effectif : celui-là même qui s’accomplit dans l’écriture « verbonaute » de Paradis, ad infinitum, et dont le volume que j’ai là, sous les yeux, constitue une sorte de livre de bord [14], nocturne autant que diurne. Passage de la ligne, et du point-lettre sur la surface de la page, par la stéréophonie [15] d’une voix qui vient souffler là « ces petites lettres roulêtres les noyaux parlants du soufflêtre on dit que c’est mort ça renaît ça a l’air tombeau papyrus et vlof ça rebruit » (154).

Question des commencements et des fins. Thème biblique par excellence, be-re’shit (transposé en èn archè, in principio), qui revient comme un leit-motiv dans la trame de Paradis. Et donc, naissances et morts, puisque l’affaire est saisie et traitée, non pas dans la neutralité asexuée du discours philosophique, mais comme ça se passe réellement pour un sujet humain dans le temps, c’est-à-dire physiquement, et sexuellement. Disons que c’est un des enjeux, sinon le principal, de la fréquentation des femmes, dont on sait que les péripéties sont évoquées en nombre dans Paradis (et dans Femmes) : l’énonciateur y est allé voir en direct, au lieu de sa naissance en tant que corps ; il y est allé tôt (28, 75-76, 85-86, etc.), souvent (ibidem, passim) ; au sexe de la mère qui n’en est justement pas un (152), raison pour laquelle, sans doute, il est dit dans les premières lignes de la Genèse (be-re’shit), qu’il est recouvert de « ténèbres », sans que le mâle céleste y trouve apparemment à dire (il y est même d’un mutisme intégral, parfaitement inhibé), jusqu’à ce que l’autre venu d’ailleurs, souffle planant au-dessus des eaux, vienne prononcer les mots qui séparent, distinguent, et permettent de reconnaître « l’Abîme » pour ce qu’il est et n’est pas : qui le constituent en trou déterminable par ses bords. De ses multiples enquêtes sur le terrain, menées, si je puis dire, à fonds perdu, l’énonciateur a manifestement beaucoup appris et retenu ; il s’y est averti, et le mot me semble pouvoir assez bien définir le type de libertinage en question, qui entretient avec la floculation perverse [16] à laquelle il a nécessairement affaire, un rapport très ambivalent ; disons pour résumer : de sympathie et de pratique attentive, et d’insoumission totale. C’est précisément ce détachement paradoxal qui fonde la liberté d’énonciation du libertin en cause ; et elle porte en premier, comme de juste, sur les cercles de représentations dans lesquels le désir pervers vient inévitablement s’enfermer ici ou là, pour le premier objet venu (« a »), comme dans son propre enfer. Il faut l’avouer : peu, très peu, sont vraiment, réellement, je dirais presque « physiquement », avertis de la logique qui préside à l’ensemble comme tourniquet socio-sexé, qui y fait vibrer le réel des pouvoirs, et pousse l’espèce dans sa fuite en avant, comme d’une petite erreur en passant, sans gravité, qui ne prêterait pas à conséquence : indéfiniment de corps en corps, de mère en mère, de mort en mort. C’est un tout autre principe sexuel qui anime l’énonciateur libertin quand il écrit : « chaque fois que je vais comme ça de la bouche d’une femme à son cran j’ai pour moi un chut velouté sans temps la complicité du non-temps la bénédiction des mères trahissant leurs mères léger crime sans traces éclatant bien mieux que les queues les tuyères plat rapiat communion cassée du fuyant c’est pas du tout bien et très évident et très bien rapide très tournant et lent courbe et lent volume immatière comme on le sent le sang du présent long baiser du seuil écluse frontière entrée sortie folle des crânes changeants je baise ma naissance je la sanctifie je /’entends je mange je langue mon doublé néant virgule copule montée sur spatule interdit voulu du vibrant » (160)

/ « fior di ligi dorabella cosi fan lutte toccata bref c’est comme ça que ’ai pris mon rythme le vrai » (161). Et ceci encore, pour préciser le profil de l’enjeu, son échappée hors-monde au lieu-même où, pourtant, l’affaire se concocte en monde : « me voici contre vos bandelettes votre pacte avec le shéol / Isaïe XXVIII, 18-19 / j’entends une voix comme celle d’une femme en travail / Jérémie IV,31 / à quoi bon un langage qui n’aurait pas l’acide contraction mouillée chevelue folle de /’accouchement à pic sans visage » (9).

La vérité des commencements, c’est-à-dire des naissances, est donc à connaître (je ne puis savoir où je vais que si je sais d’où je viens) : pour naître autrement ; au-delà des interdits de langage, des sacralités de substitution qui en cernent l’entrée (cf. 181). Autant dire que la vérité de toute naissance est dans la division, l’inévitable décalage temporel [17] qui la constitue comme événement, ou plutôt comme chance d’événement (et peu, très peu de chances sont réellement courues) ; interruptions dans la continuité imaginairement construite du temps (celle de l’espèce, de la mort se reproduisant de vie en vie), mais aussi retour de ces interruptions rythmant le temps de leurs déchirures mêmes, de leurs ponctuations en hors-temps dans le temps ; avance/retard, anticipation/après-coup, et de nouveau telle trace dont il faut à tout prix tenter d’ouvrir la lettre pour en signer l’évocation, « dès le début c’est perdu » / « pourtant j’y revais j’y vais je commence je prends le commencement commencé » (44). Et d’ailleurs, dès les premières lignes de la première page, dans l’à peine-commencé du « déjà perdu » : « on ne sait jamais l’aborder pourtant j’ai commencé je prends la sphère commencée j’en viens j’y revais j’y vais commencement commencé tendu ». Ou encore, dans cet autre passage, qui me semble dire parfaitement combien toute naissance " enverbée " est là, à portée d’oreille dans l’instant d’une sensation dont la lumière fait resurgir, pour un curieux présent d’immédiat emporté, tout ce futur passé, antérieur, dont chacun est tissé à son insu, à portée de voix pour la main qui écrit depuis cet instant, tourbillon de fiction que « je suis », seul réel au-delà de mes constructions moïques : « commence prends le commencement commencé vas-y refais-le lentement là sur tes genoux recommence par exemple il pleut les parenzenfants courent sous /’orage s’abritent tourbillons jambes-cheveux dans le vent et puis ils bouffent attitude sacrée seul sacré pour eux désormais commence dessine-les rapide et aussi le pigeon là picorant la merde glissement noir d’ un cargo rasoir violet éclairs serviettes bavettes layettes deux registres dans le cri des mouettes celui de gorge en bas presque articulé poissonné celui strident en haut pattes repliées plumées passage des pétroliers polonais panaméens australiens une manie à moi revenir sans fin dans les ports encore une fois vieux rêve gagner l’angleterre » (68).Écris encore

L’ensemble en mouvement [18] fait la tessiture d’une voix passante. Sa puissance dramatique tient aux charges opposées dont elle est capable de s’investir dans des commencements, des naissances, qui se disposent en elles. Encore une fois, donc, de manière conflictuelle. Si je reprends, par exemple, l’ouverture de l’Évangile de saint Jean, « Au commencement était le Verbe », dont l’écho retentit si souvent dans le texte de Paradis, je devrai aussitôt lui adjoindre en regard son « mime » infernal : « au commencement était l’immonde et l’immonde s’est fait chair » ( 157). Celui qui parle ainsi est le sujet, en « alter nego transversal » (46), d’au moins deux énonciations contradictoires simultanées, chacune portant en elle ses ordres de représentations (sensations, pensées, raisonnements, projections imaginaires, etc.) ; et les traits ont beau s’en écrire successivement, selon une perspective en trompe-l’œil qui est celle du temps infligé à l’humain : cette successivité est elle-même suffisamment travaillée tout au long par la répétition de sa propre polémique interne, pour que l’unité exorbitante, « transversale », de sa vérité apparaisse à l’oreille, éclatante ou insidieuse selon les séquences d’énoncés, et dans l’ordre d’une autre dimension : celle d’un Nom dont l’innommable est pourtant à nommer. Maqom. Car de toute façon, et selon une pensée qui est au cœur de l’expérience prophétique juive, reprise par le catholicisme tout au long de son histoire, l’autre toujours témoigne de !’Un-Nom pour quelqu’un qui écoute et l’écrit : « Sans cesse, tout le jour, / mon nom est honni. / Aussi, mon peuple / connaît mon nom. » Là est la ruse obligée, et l’humour du « feed-back », volontiers atroce ; le prix à payer de l’amour impossible à la haine primordiale, et le mot de passe de tout écrivain décidé à dire les hommes tels qu’ils sont dans cela-même qu’ils refusent, compulsivement.

De nouveau, donc : « dès le début c’est perdu ». Dans un « par avance » proprement terrifiant ; mais tout aussi bien sidérant, et comique, excessivement comique. Comme par exemple Moïse mourant à la fin du Deutéronome : il a mis la dernière main à la longue, à l’interminable théorie des commandements de la Loi, il peut maintenant donner ses toutes dernières instructions à Josué, son successeur désigné (« C’est Iahvé qui marchera devant toi, lui qui sera avec toi, il ne te délaissera pas et ne t’abandonnera pas : ne crains pas et ne t’effraie pas »). Bref, tout a été prévu, détaillé, codé, et plutôt deux fois qu’une : il peut mourir en paix. Non, justement. Il a oublié en quelque sorte le principal, que le parleur de la colonne de nuée va se charger de lui rappeler immédiatement : tout cela ne servira à rien ; ils vont recommencer leurs conneries ; faux dieux, prostitution générale, idolâtrie galopante ; bien entendu, je les abandonnerai. Mais alors, que faire ? Et tout ce qui a été rédigé, consigné ? Eh bien, écris ; écris encore [19] ; note ce chant que je vais te dicter, et « apprends-le aux fils d’Israël » : comme la Loi que tu as enregistrée au Sinaï, il témoignera contre eux lorsqu’ils se livreront une fois de plus au Mal. Et le même scénario de se répéter à la mort de Josué, de Gédéon, etc. Le monde ne peut s’empêcher de nier un certain type de parole qui justement témoigne contre lui, et qui est donc destinée elle aussi à être répétée, envers et contre tout. Ecris. Encore. Write it. Again. Dixi et sa/vavi animam meam [20].Quel Fils pour quel Père ?

Si tout est ainsi toujours à recommencer, dans le battement sexuel du temps que constitue la succession des générations, c’est que quelque chose, inévitablement, ne va pas. Dès le commencement. Quelque chose qui fait catastrophe initiale, et qui tient donc à la composition-même de l’espèce parlante, à l’articulation « langage/ sexe/corps » chez les hommes et les femmes qui y naissent et y meurent. Quelque chose qui fait impasse, poche, cloque, cloaque ; ou selon une autre image, curieusement récurrente dans la rapidité discursive de Paradis : qui fait « ourlet » [21] ; comme un pli refermé, cousu sur lui-même, dont l’énonciateur ne cesse d’explorer les bords et les rebords, de humer passionnément les interstices éventuels, les fissures, les fentes.

Ça « ourle » donc, dans l’espèce ; et le texte précise : « entre corps et sexe entre corps parlant et sexe réflexe » (163). Remarquons au moins en passant que les termes employés ne renvoient nullement aux philosophèmes classiques (noûs/soma, raison/corps, etc.), qui ne sont que les effets décalés d’une distorsion centrale devant laquelle les spéculations ontologiques ne peuvent que demeurer parfaitement démunies [22] • Et même si les problématiques freudienne et lacanienne y sont évidemment beaucoup mieux appropriées, et fournissent de fait à l’énonciateur un de ses points de vue analytiques les plus importants —, il n’en reste pas moins que sa pratique d’écrivain, et donc d’artiste du langage (et cela inclut autant la pensée que le rythme vocal), est d’un tout autre ordre : son angle d’énonciation le conduit, non pas à contredire et encore moins oublier le contenu de l’expérience analytique (il est d’une vérité absolue, nul ne le sait mieux que lui), mais à le traiter par un biais qui n’est pas celui d’un « sujet supposé savoir », et à en éprouver librement les interprétations théoriques en fonction de son expérience d’écrivain averti ; c’est cette expérience, c’est-à-dire le texte qui la constitue de part en part, in actu, — et non à proprement parler un savoir, supposé ou non —, qui l’amène à contester le cas échéant tel point de suture impliqué par les mathèmes de la théorie analytique, à franchir à sa façon telle limite de pensée, qui n’est que celle d’un savoir supposé. Par exemple, sur la question centrale d’un Père [23] : d’un « dès le début c’est père dû ». Quel Père ? Et donc aussi : quel Fils pour quel Père ? Car celui qui parle dans les Évangiles, et qui est parfaitement seul, n’a rien à voir avec la fratrie excitée de la horde primitive imaginée par Freud sur la base des mythologies grecques, païennes ; ce qui suppose donc un autre type de réglage de la question Mère, et donc femme, dans cette affaire, etc. ; que la théorie du meurtre clanique développée par Freud soit parfaitement exacte (ô combien ...), ne nous en dit pas forcément très long sur la manière de s’excepter du troupeau en délire, et encore moins sur l’appréciation à porter sur ce délire depuis cette position d’exception. C’est une des raisons, sinon la raison essentielle, du resurgissement du signifiant théologique, catholique (et donc : pas seulement biblique, judaïque) dans l’œuvre de Philippe Sollers : pour la logique des relations trinitaires qui y ont été de longue date envisagées, ad intra et ad extra, et dont tout grand art de langage est littéralement hanté comme des modalités de sa jouissance même.Ame/corps, alors ? C’est encore bien maigre. « « Ame », pourtant, c’est déjà très différent de « raison » de « pensée » : il y a de la « ruah » dans « âme », du « souffle », de la « spiratio » ; c’est une tout autre économie de sujet qui s’y implique : parlant, justement ; sensible avant tout à (ce) qui, d’une parole, excède par principe, in principio, les limites spatio-temporelles de son corps sexué, et qui peut venir le chiffrer, le nombrer en signe d’infini ; là prend forme la chair de ce « corps parlant » (et la notion de « chair » n’est aucunement réductible à celle de « corps » : cf. 239), au point toujours critique de sa résonance sexuelle, de sa rencontre avec ce que la tradition catholique a appelé Verbe, et dont l’aventure christique expose tout à la fois, et complètement, la logique et la dramaturgie en acte.

Si j’en reviens à l’énoncé en question, il est évident que le redoublement de la définition formulant la crise en « corps/sexe », puis en « corps parlant/sexe réflexe », ne met pas en jeu une banale opposition de valeurs, ici positives et là négatives. L’énonciateur affirme par ailleurs clairement que c’est « la stupeur sexuelle de l’humanité » (je souligne) qui constitue son « thème essentiel » (74) ; tout en se proclamant un « anticorpiste » (175) convaincu, qui ne confond justement pas entre « corps » et « sexe >>, « le point à crever étant l’ourle en vrille de toute chair » (156). Il dit aussi : « mon sujet est donc l’action de la grâce planant au-dessus des mondes mais plongeant aussi parfois dans un monde pauvre diable aux morts serinant les corps me voici parmi eux » (141) [24]. Un thème, un sujet : les deux termes, dans la différence de leurs acceptions respectives, indiquent bien la disproportion inscrite dans la rencontre (« stupeur sexuelle » / « action de la grâce planant et plongeant »), la déflagration interne qui se produit alors au cœur même de la socialité humaine, dans son dédale habituel de leurres, mensonges, ruses grossières et dérisoires, misère hargneuse. Touchant donc à ce ressentiment de base qui est là, en effet, tapi dans l’« ourlet ». et dont l’unique obsession est de faire passer à la caisse : « ça t’en veut ça t’en a voulu ça t’en revoudra » (187). Qui, ça ?Toile hunc

Départageons donc ; mais en continuant de suivre la stratégie délibérément adoptée par l’énonciateur : « il faut se faire un désert mélanger /’obscène au divin quitter /’un soudain pour rentrer dans l’autre qui n’est que le même et pas du tout même division de l’un au parfum bref la discipline est très dure entre merde absurde et faux saint entre désagrégation et maintien débauche dissolution et ascèse vices remords anamnèse attention c’est peut-être trop pas assez plutôt davantage un peu moins »(154). Manière, donc, comme chez Bach, de « nouer tout en dénouant » (125), « chaque phrase près de son contraire [25] ». Pourquoi ? Pour dégager une intensité verbale, libérer une capacité à nommer : lui donner du champ, de l’espace, de l’air. Nommer qui, quoi ? Le Nom. Mais le Nom de qui, de quoi ? De (ce) qui nomme dans toute nomination, qui énonce dans toute énonciation, quelle que soit la valeur qui lui est assignée par le monde - affective, morale, rationnelle ou irrationnelle, etc. ; je veux dire : en ne s’arrêtant pas aux valorisations mondaines, mais en se fiant avant tout au relief du geste, à l’acuité de la traduction ou du silence, à l’impact de la forme verbale dont se chiffre la singularité d’une sensation, d’une pensée, d’une émotion. Nommer... le langage, alors ? Oui et non : le terme est ambigu ; oui, si je parvenais à penser le langage lui-même, en personne [26], en sujet (je ne dis pas « être ») infini d’une énonciation infinie fracturant toute limite du « codé social » : « qu’est-ce que dieu un lapsus constant abattant vos cartes fêlure fracture frisson des fissures » (85), « donnez votre réponse propre au problème de l’existence de Dieu tous les jeux de mots possibles en même temps dans toutes les langues résultat ça existe pas et pourtant il tourne » (17), « et pourtant il tourne le nom il respire le verbe en surplomb il est là dans le moindre son il s ’arrête en biais dans leur gorge il les forge ou il les égorge il bat dans leurs équations c’est ça qui les met dans tous leurs états » (140).

Et donc, en effet, un nom s’énonçant en première personne dans toute nomination de personne ou de non-personne ; l’Ehyéh asher ehyéh révélé à Moïse, l’ego sum qui sum de la Vulgate, et qui est également un des leitmotive de Paradis. Drôle de « nom » que celui là, étrange « sujet » ; condition de possibilité de tout sujet, dirait le discours philosophique : oui, sauf que cette condition est parlante, et même tout à fait parlante, en première personne, et que de mémoire de philosophe on n’a encore jamais entendu une « condition » parler ! Ce qui signifie que ce qui pourrait à la rigueur être enregistré au titre d’une « condition » ou d’un présupposé, est bel et bien déjà, par avance, sujet, et sujet réel des virtuels et des actuels, des possibles et des effectifs, ou des effectués (impossible d’échapper au jeu des mots !) qui tourbillonnent dans son souffle comme les atomes de Lucrèce chutant dans un vide antimatière. Non pas code langagier, par conséquent, mais ouverture perpétuelle à tout codage partiel en tant qu’elle est elle-même non codée (141). Y compris donc, bien sûr, dans la faillite de tout code formel, discours social, parole subjective ; mais il ne s’agit pas non plus du sujet en tant qu ’il est « représenté par un signifiant pour un autre signifiant », pour reprendre la définition canonique de Lacan ; lapsus, oui, mais constant ; jeux de mots, oui, mais tous les possibles en même temps dans toutes les langues (simul in actu) ; ce fut le pari de Joyce dans Finnegans Wake ; par une autre stratégie, c’est également celui de Sollers dans Paradis : le pari d’un Père vivant, vivant dans la nomination de tout nom, dénouant la fatalité du Père mort auquel le monde préfère pourtant se tenir, pour son propre malheur.

Il est curieux de constater que la seule mention de « Père », de « Nom du Père », et qui plus est d’un Père vivant, a la vertu de déclencher généralement, aujourd’hui, un véritable tollé, toutes haines confondues. Prenons donc à notre tour par l’inverse, par la voie basse, celle des langues de fond : la voie du monde comme il va, de son tumulte, « chacun chacunant chacune en chacun chacune menant chacun en cabale » (122). Et donc tout aussi bien par la voie de ce tollé, dont il ne sera pas inutile de rappeler que son expression linguistique nous vient en droite ligne du Tolle hunc de la Passion christique. Ce qui signifie : vas-y, prends-le, ôte-le de là, dehors, à mort, crucifie-le ! De toute façon, on préfère encore l’autre, le bandit, le meurtrier, le terroriste, le patriote [27] ! Celui-là, au moins, on le comprend : il est comme nous. Scénario impeccable de vérité. Serait il exagéré de dire que Paradis est pour une grande part écrit dans la résonance, à travers les siècles, de ce Tolle hunc ?Radiographie de l’immonde

Que dit le tollé ? A quoi fonctionne-t-il donc, ce monde ? A l’immonde : c’est sa loi, son obsession, sa religion. Et là est bien le paradoxe, dont le moins qu’on puisse dire est que l’époque contemporaine l’exhibe de manière vraiment inédite : dans un mélange extraordinairement contradictoire, pervers, de connaissance et de dénégation, d’information et de désinformation, de savoirs laïques qui ne changent rigoureusement rien au refus religieux de savoir, de modifications culturelles importantes et de déplacements (dans les mœurs, par exemple, c’est évident), dont les séries s’ordonnent pour tant vers la même et unique religiosité répétée ; en pire, si besoin est, et avec apparemment les meilleures intentions (progressistes !) du monde, lesquelles constituent alors banalement, et comme d’habitude, la modalité optimale du pire. Comme si l’enfer ne s’y connaissait pas depuis longtemps, en matière de « bonnes intentions » ...

Fin d’un XXe siècle : le texte de Paradis est branché en direct sur son actualité, à l’écoute de son théâtre, de sa radiophonie désormais télévisée au niveau de la planète entière. L’énonciateur ne cesse d’en mettre en scène, par accumulation de brèves séquences analytiques (on y est toujours dans l’énonciation des choses), les cultes domestiques, les petites liturgies quotidiennes, familiales et méta-familiales ; mais aussi les grandes messes noires, brunes, rouges, puisque l’immonde a lui aussi ses degrés de sacralité, ses hiérarchies infernales, ses spectacles, ses apothéoses, ses fastes d’horreur. Litanie des noms d’épouvante : holocauste de ce siècle (Auschwitz, Treblinka, Maï-danek, Dachau), hécatombes et génocides, rituels de meurtre à grande échelle, famines organisées, massacres programmées du vivant. Il Y a là, dans l’immonde du monde, quelque chose de véritablement fou, insensé, qui compose le reste inexpliqué des explications historiciennes ; non que l’énonciateur les ignore (il n’a pas été marxiste pour rien) ; mais sa rationalité est exigeante : elle ne peut s’accommoder d’une Raison comme celle héritée des Lumières, qui fait systématiquement la nuit sur ses propres avortements, sur toutes les monstruosités qui sont venues — avec pourtant l’évidence massive d’une chambre à gaz ou d’un cachot du KGB — et continuent de venir balayer impitoyablement son optimisme de quatre sous, ses illusions, et ses croyances de pacotille. A la limite, cela en devient une simple question de paramètre volontairement perdu, oublié dans le calcul : celui que l’énonciateur redécouvre d’abord pour lui-même, à ses frais, comme dans ce passage parmi de nombreux autres et de tous ordres, qui ne fait qu’évoquer un des milliards de cauchemars qui ont lieu chaque nuit, dans chaque corps parlant en proie à son enfer personnel : « le plus étonnant là-dedans c’est la certitude qu’une volonté précise définie avertie veut ta perte ton mal ta liquidation animale que quelque chose avec la participation de quelqu’ un poursuit consciemment ta dégradation finitive finale qu’il y a vraiment trafic là-dessus pari jeu monnaie traites titres coupons caissière croupier » ( 172).

Consciemment : c’est bien là le problème, qui fait trou vertigineux dans la naïveté du « nul n’est méchant volontairement ». Principe métaphysique d’interprétation baudelairienne : « étant descendu très sincèrement dans le souvenir de mes rêveries, je me suis aperçu que de tout temps j’ai été obsédé par l’impossibilité de me rendre compte de certaines actions ou pensées soudaines de l’homme sans l’hypothèse d’une force méchante extérieure à lui [28] ».

Insistons sur ce terme d’hypothèse : il renvoie à l’aspect essentiellement logique de l’affaire, et non à telle ou telle de ses retombées psychiques. Ce qui est en question, c’est une logique capable (c’est à-dire suffisamment puissante) de « rendre compte » aussi bien d’une barbarie de fond que d’une révolte, d’une protestation élevée contre un état de fait à enregistrer tel quel. Cette logique-là commande souverainement au registre des représentations psychiques et des affects qui leur sont liés, dans lesquels tout sujet humain trempe comme dans sa propre soupe primitive, son potage archaïque. C’est bien pourquoi les principes de la logique en question, beaucoup plus proches en cela d’une position esthétique que d’une position morale, sont nécessairement transcendants par rapport au domaine psychique, psychologique ; l’écriture, et l’art en général, qui s’en inspire, correspond en définitive à une attitude hyperrationnelle [29] face au réel du monde, en même temps que celui-ci lui apparaît sous un jour intrinsèquement comique. Un comique bien entendu chargé d’horreur : mais, de fait, sous forme de rire [30].Les boucheries de la mère bouchée

Il arrive à l’Histoire de « « bégayer » se contentait de dire Marx, ne pouvant pas ne pas noter le côté « farce » de l’affaire ; mais c’est tout de même fort peu dire, et il s’agit de bien autre chose, à quoi « l’hypothèse » baudelairienne, c’est-à-dire catholique, est autrement mieux appropriée ; et tout aussi bien celle de Dostoïevski : notamment dans Les Possédés (Les Démons). Ou de Sollers dans Paradis. Car qui oserait sérieusement nier la vérité du bilan, du simple relevé des faits, dont il suffit de condenser les recensements désormais quotidiens pour en faire éclater l’énormité démoniaque :

« il est donc venu le rouleau l’aplaneur scellé du troupeau seul un dieu aurait pu les sauver il a essayé c’est raté il y a si longtemps vraiment si longtemps que tout cela s’est paraît-il réellement passé déroulé à moins que ce soit encore le cas que ça n’arrête pas cas sur cas elliptiquement pileptiquement micmiquant et de cas en cas histoire cornaquée trompée cas par cas en effet selon les dernières informations la torture s’est généralisée dans le monde bâton plante des pieds fouet cire huile incisions sel poivre acide testicules écrasés bouteille sac de sable accroché pénis fer rouge paraffine dans l’anus vagin boire l’urine baignoire coups de crosse suspension arrachage des ongles des dents injection curare asphyxie crevaison tympans musique sur les hurlements je ne passe jamais devant /’inscription liberté égalité fraternité sans en humer la fumée surveillance nivellement règlements de compte politique égale mafia et mafia égale clergé tête-en-bas et clergé tête-en-bas s’intéresse à nos moindres poses réduction bourrage infra-dose abrutir celui-ci doper celui-là raboter sans fin vers le bas pour garder le manche à manettes le levier d’abracadabra /’aiguillette à nœuds sous-foutra gynécomando viamanda pauvres êtres voulant /’autonome et se retrouvant toujours sous contrat le vivant comme pattacaisse vie de vent tenue dans nos bras » (186).

Une des méthodes suivies par l’énonciateur dans la formulation de

« l’hypothèse » logique qu’à son tour il avance, consiste à faire constamment l’anamnèse du présent en tant qu’il ne cesse lui-même d’être travaillé par les retours de cette « volonté du mal », dont il n’y a pas à rechercher la cause ailleurs que dans notre animalité foncière, dans notre nature lapsée, comme disait Scot, vertigineusement animale, « animée de mal » (141). L’énonciateur procède donc par rappels, témoignages, constats déjà dressés, qu’il introduit de manière quasi chirurgicale, comme autant d’injections mnémoniques, dans le tissu des énonciations du quotidien actuel : pour en souligner le relief inaperçu ou gommé, pour en désénoncer la répétition aujourd’hui banalisée, écrasée sous le « tout-à-l’égal » (203) d’une mêlée générale au jour le jour, et dans un appauvrissement symbolique ·qui est bien une des caractéristiques de l’époque contemporaine : son manque à nommer [31] •

Et donc Sade, par exemple (cf. entre autres 212-214 ), face à la Terreur et à sa mise en scène sanglante sur fond de culte de !’Être Suprême, avec défilés champêtres, hymnes patriotiques, choeurs de l’Opéra, cantatrice et petites danseuses, masses surexcitées, cocardes et bonnets phrygiens. Dea syria, dea phrygia : toujours là ! Et donc Saint-Augustin, puisque de la Rome impériale des II-IIIe siècles aux grandes métropoles de la « planétarome » (194) moderne, c’est Babylone toujours qui revient, égale à elle-même. Témoignage capital que celui-là [32] : De Civitate Dei, liber 7, caput XXVI [33] ; en direct d’une des grandes époques du bidet méditerranéen, quand la Grande Mère s’en donnait vraiment, quand on passait à l’acte publiquement, sectes à n’en plus finir, Isis, Osiris, Attis, astrologies sexées, mystagogies de gourous bidon pour gogos en goguette. Curieux, comme tout cela paraît épouvantablement proche... Précisons quand même aux amateurs l’enjeu à la clé : émasculation in vivo des suppôts de la Mère (les « galles » : ce sont les « princes de galles » de 112 !) en grande cérémonie, baptêmes de sang (tauroboles) pour fertiliser la terre, pseudo-résurrections pour recommencer à mourir dans les cycles naturels de la Grande Génitrice et de son pacte avec le shéol ; pierre noire de Pessinonte, c’est-à-dire l’antisouffie, l’antiruah en non-personne absolue, blocs statufiés renfrognés de la « Mère Terrible », de l’Êtresse Suprême, de la grosse assise, sempiternellement assise [34] dans le lieu de son lieu :

« regardez-les écoutez-les fous depuis toujours fous d’accouche coran védas testaments pyramides chapelles couvents fous dès le début fous sangsues centrés dès le début sur la grande mère assise sur tibias fémurs du bon mort ishtar aphrodite cérès Junon démeter cybèle artémis diane hathor la revoilà cyclée avec son taureau dans les jambes pourvu qu’elle l’ait n’est-ce pas pourvu qu’elle l’ait c’est parfait maître d’autel madrigal châtré prince de galles mèremère mèremère un seul cri zébrant le pays il faut qu’elle soit servie en eunuque pour prouver qu’elle tient l’aqued uc mermer mermer mer mer sombre chaîne de civitate dei liber 7 caput 26 de turpitudine sacrorum matris magnae frisson d’augustin monde immonde vicit matris magnae omnes deosfilios non numinis magnitudo sed criminis credita vires adjuvare romanorum exsecando virilia virorum rome charogne connerie chiennant son plérôme » ( 112).

Scénario là aussi parfaitement logique ; exactement à l’inverse de l’autre : l’alliance, orgiaque comme il se doit, se fait avec la mort se reproduisant indéfiniment « mort en vie ». La voilà, la vraie religion humaine, celle qui fait lien de « stupeur sexuelle » nœud de jouissance mortifère : un père mort, une mère trônant dessus, des fils terrorisés travaillés à l’anus, des filles étonnées, insatisfaites, maudites [35]. L’ensemble fait immanquablement Zusammenhang [36], tourniquet des postures « ils/elles » au sein du grand « moi-nous » manitou (126 sq.), sacralité du communautaire, banal et féroce : « l’intrigue n’a pas à s’arrêter les rôles sont codés répétés joués oubliés et rerépétés rejoués encore oubliés pas d’espèce sans amnésie pas de biographie sans plégie » (122).

C’est elle, la vraie religion primordiale, avec son mythe d’origine qui nous vient et ne cesse de nous revenir de la nuit des temps chaque nuit ; l’immémoriale qui justement ne fait pas mémoire, ni date quelconque : mais oubli, amnésie concertée, cyclée, programmée. Et donc aujourd’hui nous y revoici, en plein, et cela ne fait assurément que (re-)commencer : religion de « lafâme » (208), « le vieux truc repeint techniqué » (193) qui refait surface inexorablement dans la lourde, et morne, revendication féministoïde désormais infailliblement progressiste, scientifique, astrologique, gynécologique ; soutenue par ce qu’on appelle si curieusement « les miracles de la génétique » ; et donc avec tout l’avenir de l’espèce une fois de plus derrière elle, en elle, autour d’elle, sous elle.Le libertin dans la guerre civile des langues

L’énonciateur, on le sait, est intarissable, sur cette affaire. C’est que comme Mozart, ou Picasso, il n’y croit pas, à « lafâme ». Il n’en est pas le dévot. Elle a même le don de le faire rire aux éclats, avec ses prétentions, ses boursouflures de rien, son faux phallus de mégère qui fait la grosse voix. Là encore, liberté de parole du libertin [37] • Constatant ce qu’il estimait un certain silence gêné de Varron sur les détails du culte de Cybèle, saint Augustin écrivait : « Defecit interpretatio, erubuit ratio, conticuit oratio » (« L’interprétation a abdiqué, la raison a rougi, la parole s’est tue ») ; sans doute fallait-il justement l’extraordinaire relève du paganisme opérée par le catholicisme, pour qu’un libertinage intégral — c’est-à-dire une absolue liberté face à la représentation féminine — soit rendu possible [38], et que l’interprétation se prononce, que la raison observe sans sourciller, et que la parole, loin de se taire, mette en musique son rire irrespectueux [39].

Dans sa verve comique, l’énonciateur développe volontiers sa pré sentation de l’affaire aujourd’hui comme une grande conjuration planétaire, avec ramification de complots, rapports confidentiels, sociétés secrètes, sigles sibyllins, cabales d’autant plus occultes, efficacement anonymes (l’« anonymoinous limited and corporated matermou » (127) !), que personne au monde, évidemment, n’en tient vraiment les fils qui s’agitent tout seuls pour le plus grand profit de « big brother sister », laquelle a compris depuis toujours que ses petits frères ne sont que des enfants de chœur. La fiction est exacte ; elle s’inscrit dans les événements du monde, pour peu qu’on accepte de les lire pour ce qu’ils sont réellement :

« et en réalité le réglage qui vient n’est que ça contrôle monté en sérail calculant les mailles manipulations génêtrées déjà les cliniques sont pleines elles fonctionnent rendez-vous discrets le grand mot d’ordre est lâché lafemme rédemptrice de l’humanité la nouvelle idole illustrale le vieux truc repeint techniqué on y rentre tout droit au matriarcat via le fémina concordat il suffit de savoir toucher là le juteux ovaire attigé de bien les planter là dans leur narsaphisme de les miroiter moutonnées quelle sera leur tâche surveiller très tôt dès berceau les moindres velléités liberté dénoncer immédiatement la virilité adorer l’idée messie-fille traquer truquer effacer tout ce qui rappelle la bible deux ennemis à éliminer les juifs les chrétiens dans un premier temps jouer les juifs contre les chrétiens ce qui devrait être facile parier sur revanche siècles de persécutions préjugés ignorance instincts puis dans un second temps une fois les chrétiens liquidés aplatir les juifs à jamais mais oui c’est ça le programme ça n’a jamais cessé d’être ça » (193-194).

Tout cela fait évidemment un furieux remue-ménage, c’est le cas de le dire : et encore une fois au quotidien, qui est l’une des grandes découvertes du XXe siècle (Freud, Joyce, Céline). Chronique contemporaine de la confusion des langues dans chacun-chacune, dont Philon d’Alexandrie notait le paradoxe babélien : que la volonté de puissance mortifère d’« une seule langue et (d’)un seul parler », comme on peut en entendre résonner aujourd’hui la compulsion de fond dans nombre de discours matriarcatisés, se traduit précisément par un « concert (sumphonia) d’inénarrables, d’énormes méfaits » (...kakôn amutheton kai megalon symphonian). Drôle de symphonie, en effet... Saint Simon, mon duc et pair préféré, débrouillant avec son brio coutumier le nœud des cabales dont se compose la mécanique de la « lutte des places » à Versailles, parle excellemment, quant à lui, de « la guerre civile des langues » [40].

Que diraient-ils en effet l’un et l’autre maintenant, à l’heure de la grande mêlée médiatique, de la guerre secrète des sigles que l’énonciateur ne cesse de détourner à son profit en les multipliant ironiquement, tout en en proposant ses propres interprétations à double fond, voire triple ou quadruple (cf. la « firme inri », « abim », « lafâme "• etc.) ; de la même façon, il utilise à plein la « symphonie des perversions », et là encore aussi bien en en captant l’intensité d’énonciation qu’en en faisant éclater la dérision foisonnante. Et c’est vrai, que sur ce plan de la circulation des semblants [41], tout est devenu plus cynique, plus directement expéditif, plus rapidement retors et meurtrier, en dix mille fois moins cultivé, fin, poli, et donc aussi en plus proche de la nervure convulsée à cru de !’•ourlet » de base, avec ses borborygmes de haine dont l’énonciateur écrit d’un seul trait le charabia tout en éructations primaires, primitives, vraiment particules d’abrutissement élémentaires : « tavékapanêtre »,

« takapamourir », « pousstoidlakeujmimett » ; et plus encore le cri de fond, d’arrière-fond : « yapadom yapadom yajaméudom yoraja médom », « yakmamankikontt », « na ».voix lumière écho des lumières voix rouleau voix cœur des lumières

Une fois de plus, transition dans les négations, repassant droit dans le sillage en zigzag de l’énonciateur. Yapadom, crie la vieille Lilith manipulant en sous-main ses cohortes hallucinées, tandis que « se transmet sans bruit le culte de la déesse mère en fille » (159). La formulation même de sa haine témoigne pourtant elle aussi, à sa manière, démoniaque : car l’om, même interjecté dans la fureur du yapadom, c’est aussi et encore la syllabe sacrée (cf. 208) des hymnes du sanskrit qui revient, principe rythmique d’un chant destiné à franchir de nouveau la barre, puisqu’« il y aura toujours une fissure dans le mur un raté un accroc hasard au filet voix front lumière écho des lumières » (249). L’optimisme déterminé, baroque, de l’énonciateur, qu’il serait bon de spécifier comme étant d’ordre foncièrement viril, n’est aucunement de commande : pas plus qu’il n’est un vœu pieux ; porté par l’énergie verbale, vocale, que je soulignais dans les premières pages de ce travail, il se fonde autant d’une analyse froide, sans concessions, des structures (« langage/sexe/corps ») mises en jeu, que de la pratique des contradictions qui les font se croiser et s’affronter dans une unité et une identité infinies, et cela dès maintenant [42]. Que ce soit précisément l’irruption, à chaque instant, de cette actualité, qui rende en même temps l’affaire si difficilement supportable pour tout parlêtre au monde, c’est évident ; et pourtant, tel est bien le ressort d’une double répétition dont l’issue n’est jamais que singulière ; c’est la rançon, ou la chance, parfaitement logique mais toujours imprévue, des accumulations cycliques de l’horreur conduisant paradoxalement à ce que quelqu’un s’échappe, prenne la tangente inattendue, coupe transversalement avec le cercle de la reproduction automatique de l’espèce ; témoin ce passage de Paradis, qui vient de manière significative après une évocation dialoguée de Pascal et de Lautréamont :

« tics tics et tics il n’y a rien d’incompréhensible et ainsi de suite chaque fois qu’un maximum de connerie est atteint la pensée reprend son entrain combien de fois a-t-on cru à /’apocalypse surtout à présent troisième guerre mondiale nuances froides tièdes gelées en rafales mais tout ça se dissoudra une fois de plus et certes avec beaucoup de massacres et une fois de plus /’abjection régnera se renforcera et s’effrondrera et une fois de plus un certain nombre verra comprendra avant que la plupart recommencent et une fois de plus quelqu’ un d’isolé l’écrira s’exceptant du lot comme une ombre quittant le troupeaufracas tiens encore un qui s’est détriplé comment a-t-il fait c’est chaque fois la même surprise pour la nature machine incarnée obligée d’en laisser filer un léger bref amen devant l’effet clinamen détraquage de /’automatisme avouant comme ça son péché » (202).

Et donc en effet, de nouveau et toujours, l’obscène et le divin, quitter l’un soudain pour rentrer dans l’autre qui n’est que le même et pas du tout même. La sortie est au fond de l’enfer qui n’en a justement pas, de fond. Leçon paradoxale de Maître Eckhart (169-170) [43], geste de renversement et de dissolution de toutes choses au monde, « des plus merdiques aux plus nobles » renouvelé des centaines de fois [44], — mais il en va ici du nombre comme du nom : sa dimension s’inscrit dans un registre infini, « il est inutile de le compter » (143).

Dans la préface de sa Vision à New York [45], Philippe Sollers évoque un épisode de son enfance, qui est d’ailleurs rappelé à plusieurs reprises dans le texte de Paradis (notamment 227, revécu dans 227-230) : « Je revois, avec une précision photographique, un certain moment enfantin. Je suis à ma table d’écolier, un cahier ouvert devant moi. Il pleut, le jardin est silencieux, la masse brouillée des feuillages avance peu à peu vers moi du fond d’un horizon qui vient de s’ouvrir comme un livre. Ce volume est blanc, il est vide, il fonctionne comme un appel d’air jamais ressenti. Sous mes yeux, là, sur la page du cahier de géographie, une soudaine décomposition est en train de se produire. Les lettres commencent à se détacher de la surface, à respirer, à vivre, à danser ; elles sont l’ombre portée d’un son que je n’t !ntends pas mais qui me traverse. J’ai huit ans, il vient d’y avoir une guerre, il y en aura d’autres, sans doute, je ne sais pas ce qu’est une hallucination. Ce dont je suis sûr immédiatement, en revanche, c’est que je viens de découvrir la grande chose ensevelie, interdite, absolument hors de question, sur laquelle il faudra se taire et encore se taire. Le secret simple, terrible, comique, évident. Mais pourquoi n’en disent-ils rien ? Pourquoi cet accord fébrile pour dis simuler l’essentiel ? La vie n’est pas ce qu’on croit, et la mort non plus, et si le théâtre est donc truqué, faussé à la base, il faudra faire attention, très attention à préserver, contre tout et tous, ce point d’infini, ce point magique. La magie est entrée en moi, elle m’a fait savoir son pouvoir. »

Que dire d’autre, sinon pour reconnaître la fidélité absolue de l’énonciateur à la révélation précoce de cette « pointe de fuite, d’effraction, de subversion sans raison », à partir de laquelle, en effet, « la croyance qu’il y a un monde, et pourvu de sens, est irrévocable ment perdue ». En lieu et place du mensonge communautaire : un

« trou d’être » (225), un « trou dans le temps blanc mouvant fuyant dans le temps » (250), entraînant avec lui son « tourbillon d’hilarité et d’horreur », comme disait Mallarmé.

L’écriture de Paradis est ce tourbillon même. Pas plus qu’elle n’a de ponctuation visible afin de donner libre cours à la profusion innombrable des accents et des voix dans le temps (seminaque innumero numero summaque profunda) —, pas plus elle ne présente de structure d’ensemble : une telle instantanéité d’énonciation en continu, et sur une telle étendue, et dans tant de registres discursifs, est à ma connaissance un phénomène sans précédent. On peut y repérer bien sûr quantité de micro-structures : phrastiques, séquentielles ; dans un sens, il n’y a même que cela : « il faut prendre les phrases en ensembles scenarii couplés abrégés comme des microfilms bourrés de documents » ; mais ces enchaînements ne sont là que pour leur déchaînement rythmique, lequel n’a en réalité ni commencement ni milieu ni fin. Si chaque séquence, chaque phrase, chaque scénario (couplé), peut être pris comme un « ensemble », alors il faut en conclure que Paradis dit à sa manière qu’il n’y a pas d’ensemble de tous les ensembles ; ou plus exactement, que l’ensemble de tous les ensembles n’a pas de structure d’ordre, qu’il est tout à fait insensé ; que c’est un ensemble en négatif, dont la négativité ne peut inviter qu’à la nomination excessive, hyperbolique, de son « ab-sens » de base.

Quand la voix qui énonce Paradis recommence à retentir, prenant le texte ici ou là, à son choix, elle ne va à proprement parler nulle part ; elle y va, c’est tout. C’est bien sûr ce qui lui permet d’aller partout, « par toutes les voies de la terre » (13), de se saisir de tous les sens, y compris en revenant, en repassant par ses propres traces ; mais en allant nulle part. Et c’est parce que cette voix (ne) va nulle part, qu’elle va en même temps vers qui ne cesse de l’engendrer [46], vers l’Un-Nom dans la jouissance infinie de son Verbe, qui ne se trouve nulle part au monde, qui est littéralement sans lieu, au-delà et en deçà de tout être-en-lieu (de ce qu’on appelle un Dasein). Bref : qui n’est pas de ce monde.

C’est le pari de l’énonciateur : « on est ou on n’est pas de ce monde et moi je l’ai assez dit mon pari j’ai sans fin redit que je n’étais pas de ce monde » (249).

Son chant témoigne pour lui.(247) et finalement il n’y a que le diseur et /’écouteur qu’il soit exalté au-delà de mon déchet que je suis obligé de jeter pourtant mon œil parle et ma main regarde mon oreille dialogue et ma main écoute et tandis que mon oreille est un œil pour contempler ce qui est montré mon œil est une oreille écoutant ce qui est chanté tout ça hors manif très latif très intempestif sur le vif autrement dit aime celui qui ne cesse pas d’être lorsque toi tu cesses afin d’être tel que tu ne cesseras jamais d’être chaque monde est un mendiant demandant /’aumône à un autre monde un embryon dans /’attente de son expulsion de son saut dehors par le son

Jean-Louis Houdebine, Excès de langages, Denoël, 1984, p.320-349.

A propos de Jean-Louis Houdebine, décédé en 2015, Pleynet écrit dans « Importance et discrétion de Jean-Louis Houdebine » (L’Infini 135, printemps 2016) :

« Son grand intérêt pour les oeuvres de Philippe Sollers ne fait aucun doute. Je lui dois moi-même les meilleurs essais qui aient été publiés sur mes poésies (voir entre autres l’essai qu’il publie dans le Dictionnaire de poésie, de Baudelaire à nos jours, au PUF en 2007, texte que Jean-Louis Houdebine m’a consacré en 2012 — repris dans le numéro spécial que la revue Faire part entièrement consacré à mes écrits). »

[1] Le premier volume de Paradis (1981, éd. du Seuil, coll. Tel Quel) a donné lieu à un enregistrement complet sur cassette d’une durée de onze heures. En outre, de nombreuses lectures publiques partielles ont été présentées par l’auteur, notamment avec le concours de J.-P. Fargier, dont le remarquable travail en contrepoint-vidéo (Sollers au Paradis) permet tout à la fois d’éclairer la pluridimensionnalité de l’œuvre et de vérifier, pour ainsi dire physiquement, son impact (• j’aimerais que ça se dise directement sur écran maintenant noms-couleurs phrases-mots-couleurs et non-phrases non-mots non-couleurs par explosions taches spirales colonnes qu’on voie le noyau enfin au lieu d’errer à la main • ( 201 — les chiffres indiqués entre parenthèses et en italique, à la suite des citations, renvoient aux pages de Paradis [dans la première édition aux éditions du Seuil. A.G]).

[2] Cf. à ce propos la Conversation à Notre-Dame (Frédéric Berthet et Philippe Sollers), publiée dans Communications n°30, 1979.

[3] Rappelons que le premier volume de Paradis a été écrit durant une période de sept années (1974-1981), et publié au fur et à mesure dans les livraisons trimestrielles de la revue Tel Quel ; son état définitif (quelques modifications ont pu être apportées dans telle ou telle page) porte les traces de ce trajet. Le second volume devrait être publié bientôt.

[4] Dans le jeu des comparaisons auxquelles on ne peut s’empêcher de se livrer, c’est à mon avis à Dante, plus qu’à Joyce, qu’il faut penser : la portée tout à la fois lyrique et analytique de l’écriture sollersienne, la résurgence en elle d’un relief théologique et mystique, l’érudition polyvalente qui y est dépensée, les prises de positions théoriques et politiques de l’auteur, sans compter de nombreuses allusions transparentes, dans Paradis comme dans Femmes, tout cela témoigne de ce que nous sommes bel et bien devant une œuvre de même ordre que celle de Dante.

[5] • Tout écrit, extérieurement à son trésor, doit, par égard envers ceux dont il emprunte, après tout, pour un objet autre, le langage, présenter, avec les, mots, un sen même indifférent : on gagne de détourner l’oisif, charme que rien ne l’y concerne, à première vue.

Salut, exact, de part et d’autre —

Si, tout de même, n’inquiétait je ne sais quel miroitement, en dessous, peu séparable de la surface concédée à la rétine — il attire le soupçon : les mains, ente le. public, réclamant de couper court, opinent, avec sérieux, que, juste, la teneur est intelligible. • (Mallarmé, Le Mystère dans les Lettres.) ,, . .

Retenons également cette idée du langage que l’écrit emprunte • pour un objet autre •, ce que notre auteur n’a pas été sans commenter (cf. • Le Tri, in Peinture, n 13, 1975).

[6] Cf. p. 98, 239, 244, 251-252. Notons-le toutefois dès maintenant : ces reprises ne sont pas structurellement déterminées. Paradis n’a pas de structure autre que l’itération libre de sa propre énonciation.

[7] Dans l’enregistrement sur cassette, l’énonciation de ces quatre premiers segments fait apparaître une progression dans l’intensité de l’intonation affirmative, culminant dans • écho des lumières ». On remarquera également l’expansion syllabique (1 + 1 + 2 + 5), qui se prolonge dans les deux groupes suivants (+ 7 + 12 : le texte est lu • dès l’début c’est perdu •). Il faut enfin noter les formulations intervenant en écho dès la première page (lumen de lumine, jios florum, matière des matières, etc.).

[8] Cf. Matthieu VIII,28-34, Luc VIII,26-39, Marc V,1-20 . Sur l’interprétation de cet épisode, cf. Julia Kristeva, les pouvoirs de l’horreur (op. cit.), ainsi que René Girard, Le bouc émissaire (éd. Grasset, 1982).

[9] Cf. Yesha’yah (Isaïe), 52:6, dans la traduction de Chouraqui. Contrairement à ce qui se passe, assez souvent dans celle de la Pléiade, cette traduction rend bien la rapidité précipitée, l’urgence, la soudaineté tourbillonnante de l’énonciation et de ses embrayeurs ; téléscopage de la première et de la troisième personne apostrophant un • tu • : • Éveille : toi Sion ! • La logique du dispositif trinitaire élaboré par la théologie chrétienne se fonde avant tout de cette scénographie d’énonciations.

[10] Cf. notamment Paradis. p. 174, en contrepoint de l’Apocalypse de Jean et de la 1ere Épitre de Paul aux Corinthiens (XV,52-54).

[11] Cité par G. Kahn dans les notes du traité de Philon d’Alexandrie, De Confusione Linguarum (éd. du Cerf, 1963, p. 164). Pour maqom dans Paradis, cf. p. 43, et plus encore p. 170, dans le cours d’une analyse que l’énonciateur développe à partir de Maître Eckhart (notamment Sermons 1, éd. du Seuil, 1974, p. 220-221), en y faisant intervenir le lien compulsif de l’hystérique à son lieu traumatique en répétition de sa scène primitive.

[12] Cf. H.-C. Puech, En Quête de la Gnose I et II (éd. Gallimard, 1978), et Sur le Manichéisme (éd. Flammarion, 1979). L’expression « la grande pensée », évoquée par l’énonciateur, p. 131 (« à moi aussi elle est arrivée la grande pensée »). fait partie du lexique manichéen (cf. Puech, op. cit.. p. 42).

[13] Sur ce point, cf. encore une fois la conceptualisation mise au point par Julia Kristeva dans Séméiotiké (op. cit.) et La Révolution du Langage poétique (op. cit.).

[14] Les métaphores maritimes sont très nombreuses dans Paradis, et cela est lié pour une part à la charge autobiographique du roman. Mais le verbonaute moderne est aussi un adepte des traversées aériennes, et donc de la twa, dont l’énonciateur développe le sigle en transwriting airlines (220).

[15] Rapport subversif de l’écriture sollersienne à la codification géométrique du représentable (et donc de l’imaginaire) depuis les Grecs, avec ses quatre notions élémentaires dérivées successivement les unes les autres à partir du • point, et dont les dénominations sont extraordinairement symptomatiques : séméion/stigmè (point-sens/ piqûre), grammè (tracé du point en ligne), épiphanéia (ce qui fait apparition, ou s’hallucine d’une ligne en surface), stéréos (ce qui d’une surface se projette en sonde spatial). Le point critique, si je puis dire, est dans cette affaire la dénominatlon du « point », dont dépend, par grammè et épiphanéia interposés, la conception du stéréos, lequel désigne un solide, plein de son être spatial, sans trou.

L’hésitation a donc porté sur les deux termes stigmé et séméion ; stigmé qu’on trouve chez Aristote, et encore beaucoup plus tard chez Jamblique, et qui connote une réalité encore naïvement corporelle (piqûre, à la limite marque au fer rouge, tatouage : cf. • stigma) ; alors que sous l’influence, semble+il, de Platon, c’est le terme séméion qui prévaudra dans le discours mathématique. (Euclide, Archimède, etc.), et qui met immédiatement l’accent sur la valeur de notation idéale, conventionnelle, de la notion géométrique de • point • : un pur fait de langage (cf. « séma »). Tout dépend alors du statut qu’on accorde à ce • point-sens •, et par exemple : pointe idéale, supposée parfaitement unifiée dans sa positivité sans faille, dont le calcul a besoin pour soutenir .sa progression. Mais une tout autre voie que la géométrique peut également être empruntée, qui table au contraire sur la divisibilité infinie de tout point (cf. Pascal), et qui fera du point en langue un réseau de différentielles intérieures à son propre marquage ponctuel (cf. la notion de différentielle signifiante • chez J. Kristeva). Dans une séquence superbe l’énonciateur de Paradis écrit : • j’ai inventé l’intérieur du point (...) moi seul ici je renverse la géométrie car la ligne n’est pas composée de points mais le point de lignes et au-delà des lignes de volumes d’espaces et d’hyper-espaces et de corps tant que vous voudrez et de noms de corps et de catastrophes de corps-points revenant au point rien ne sort du point sauf l’hallucination de se prendre pour plus qu’un point alors que c’est toujours moins vers le point et voici les nombres l’ouverture des cieux le printemps fleuri des cascades chants d’oiseaux feuille hiver terre effacement de la terre et tous les personnages ramenés au point •. etc. (185).

Et de fait, c’est bien du trou sans fond de tout séméion que se profère ce qui va n’inscrire en traces plus ou moins énigmatiques dans la voix et la chair des corps parlants ; ce qu’on appelle, dans certains cas extrêmes, des stigmates. C’est aussi ce qui fait stéréophonie, volume aéré, intérieur à tout • point-sens •.

(J’ai tiré les éléments historico-techniques utilisés dans cette note, de l’excellente édition anglaise des Éléments d’Euclide (Dover Publications, Inc., vol I, p. 155-156).

[16] • vous floculez sur du mort • écrit l’énonciateur (si vous me connaissiez vous connaitriez aussi mon père mais comme vous ne pouvez pas supporter cette idée de père comme chaque fois que je vous dis père vous me répondez cadavre cloué vous ne pouvez pas non plus m’écouter moralité vous floculez sur du mort accrochés morts mort encadrés ils sont morts donc faisons les morts jouissons sur nos morts •) (126).

[17] Notamment, question de la latence dans le développement du sujet sexué. L’énonciateur note la crise qui frappe aujourd’hui cette période pourtant fondamentale dans l’élaboration des pratiques de sublimation : « et le lecteur celui de l’ère atomique est vidé crevé lessivé plein renfoulement non sublime latence foutue disparue tant pis visons le futur • (68). De fait, la folie perverse polymorphe de l’époque actuelle est évidente, dans sa médiocrité même.

[18] Procès d’infinitisation des éléments vocaux, verbaux, prosodiques, etc., qui composent cet ensemble. Il faudrait évoquer ici la théorie leibnizienne des « enveloppes » (définition d’une courbe comme enveloppe des tangentes à cette courbe : cf. Michel Serres, Le système de Leibniz et ses modèles mathématiques, PUF 1968, vol !, p. 193-200). Dans Paradis, p. 9, l’énonciateur écrit : « maintenant mes lettres commencent par l’enveloppe • ; ce qu’on peut aussi interpréter dans le sens leibnizien. Cf. également p. 199, et comme de juste à partir d’un développement pascalien (le nom comme enveloppe des différentielles du nommé).

[19] Cf. Paradis. p. 55, où le geste de Moïse est évoqué à partir de sa reprise dans Isaïe XXX,8.

[20] Les deux protagonistes de Femmes évoquent à ce propos un épisode, en effet très curieux, de la vie de Marx (op. cit., p. 413).

[21] Curieuse récurrence que celle de ce syntagme • ourlet ., avec ses variantes en •ourlé(e) •, • ourle •, sur toute l ’étendue du texte, et qui en fait probablement une des métaphores quasi idiolectales de l’énonciateur . On y entend le préfixe allemand • ur- •, indicateur de tous les archaïsmes que l’écriture de Paradis reprend en charge pour les dissoudre ; • ur-lait • ? • ur-laid • ? Sans compter le voisinage avec • hurle •, • hurlé • (cf. p. 44 • testicule ourlé utérus hurlé" ). Assez clair, finalement ; les composantes pulsionnelles de la phonation de l’affaire seraient à prendre en compte, à la manière d’Ivan Fonagy (cf. La vive voix, éd. Payot, 1983), surtout avec cette sombre voyelle d’arrière ([u] = « ou »), remontrant par la gorge de sa profondeur organique, et se combinant avec l’érectilité du [R]... J’y entends pour ma part, en arrière-fond, comme un parfum épouvantable de phallus maternel pourrissant dans son jus, hurlant l’aigreur de son lait... Bien entendu, cette représentation (puisque c’est de cela qu’il s’agit : du phallus maternel, il n’y en a pas autrement que par représentation d’angoisse) n’engage que moi ! Mes phobies personnelles, mes propres • renvois sexuels • d’inhibition (cf. également, p. 242), stigmates de débilité, séquelles d’infirmité congénitale (cf. Femmes. op. cit.. p. 317. Encore faut-il aussi en faire l’épreuve sur soi-même pour apprécier la valeur d’emportement, la légèreté de l’écriture qui traite en passant, comme en se jouant, de telles insanités, lesquelles n’en font pas moins le tout du monde livré à lui-même.