Épigraphe d’Éloge de l’infini

« Tout l’art de la guerre consiste à manifester de la mollesse pour accueillir avec fermeté ; à montrer de la faiblesse pour faire valoir sa force ; à se replier pour mieux se déployer au contact de l’ennemi. Vous vous dirigez vers l’ouest ? faites semblant d’aller vers l’est ; montrez- vous désunis avant de manifester votre solidarité ; présentez une image brouillée avant de vous produire en pleine lumière. Soyez comme les démons qui ne laissent pas de traces, soyez comme l’eau que rien ne peut blesser. Là où vous vous dirigez n’est jamais là où vous allez ; ce que vous dévoilez n’est pas ce que vous projetez, de sorte que nul ne peut connaître vos faits et gestes. Frappant avec la rapidité de la foudre, vous prenez toujours à l’improviste. En ne rééditant jamais le même plan, vous remportez la victoire à tout coup. Faisant corps avec l’obscurité et la lumière, vous ne décelez à personne l’ouverture. C’est là ce qu’on appelle la divine perfection. »

Houai-nan-tse (IIe siècle av. J.-C.)

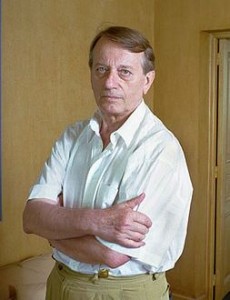

Après « La Guerre du goût », l’écrivain rassemble, dans « Eloge de l’infini », des études sur les oeuvres dont il tient qu’elles l’aident à vivre et à se battre : La Fontaine et Bataille, Bacon et Rimbaud, Mallarmé et Cézanne... « Pour moi, dit-il, tous ces morts sont bien vivants. »

Sollers n’est pas seul dans sa guerre du goût. Il a ses amis et alliés peintres, écrivains et philosophes. Il affirme même que Proust ou Rimbaud lui téléphonent de temps en temps pour lui donner du courage. Sa guerre consiste aussi, avec un enjouement désarmant, à faire honte à son temps qui ne veut pas lire. Comme Augustin, il raconte qu’il a entendu une voix disant « Prends, et lis ». La lecture joyeuse est devenue sa machine guerrière contre une époque qui pratique face aux écrivains la cécité volontaire, comme la servitude du même nom.

Sollers lit pour faire lire. Lisait-on vraiment Dante, Sade, Casanova, Joyce, Artaud, Ponge, Bataille avant lui ? Il lit « avec » Picasso, Faulkner ou Hölderlin pour débusquer ce qui est trop proche pour être vu. De ce proche négligé, oublié, on lui fait reproche. Il n’en a cure et poursuit en riant, jamais rassasié, sa chasse perpétuelle. Il adore cette phrase de Proust qui pourrait être de Picasso : « Tout est fécond, tout est dangereux. » « Il faut être capable, ajoute Sollers, de lire avec la même attention et le même sang-froid physique la Bible et le marquis de Sade, Artaud et saint Augustin. Alors seulement on sait vraiment lire. »

Ne suivant que son instinct, il sait que dans les livres il y a toujours, forcément, un auteur à aimer. Que voulez-vous, cet homme aime aimer. Il sait qu’il n’y a pas de crise de la poésie ou de la littérature, « il n’y a qu’un immense complot social pour nous empêcher de les voir ». « Eloge de l’infini » est un livre qu’il a voulu « interactif », où les textes sur Monica ou Mallarmé bousculent ceux consacrés à Francis Bacon, Cézanne ou La Fontaine. Ils y répondent aussi. Tout comme le fabuliste dans « les Amours de Psyché », il aurait pu écrire ces vers admirables qu’il fait siens :

« J’aime le jeu, l’amour, les livres, la musique / La ville et la campagne, enfin tout ; il n’est rien / Qui ne me soit souverain bien, / Jusqu’au sombre plaisir d’un coeur mélancolique. »

Dans certains textes, il répond par avance à tous ceux qui allaient en 2001 se déchaîner contre Mai-68 et Cohn-Bendit. Il avait deviné avant tout le monde que « l’Adversaire », comme il dit, cracherait plus de trente ans après son venin. Ne comptez pas sur lui pour pratiquer l’autocritique ni pour céder à la haine de soi. C’est pour lui le comble de la vulgarité. 1098 pages durant, Sollers nous prouve que pour écrire il faut avoir lu. Intensément. Rencontre.

Gilles Anquetil, Le Nouvel Observateur du 5 avril 2001.

« Lire c’est vivre »

Le Nouvel Observateur. — Depuis votre article du « Monde », en 1999, sur « la France moisie », on n’en finit pas d’instruire votre procès. On vous attaque sur tous les fronts. On vous reproche sans cesse d’en faire trop. Vous allez aggraver votre cas en publiant ce volumineux « Eloge de l’infini » qui fait suite à « la Guerre du goût ».

Philippe Sollers. — La constance des attaques que vous évoquez finit par être intéressante. Il est beaucoup question de corps dans « Eloge de l’infini » et je pense qu’il y a dans toute cette affaire un affrontement profond entre d’anciens et de nouveaux corps. Tout ça est très physique. Parfois, on en arrive à des énormités quand, par exemple, on compare mon texte sur « la France moisie » à du Rebatet. L’Adversaire ne débat jamais, il est sous l’emprise de réflexes pavloviens. Ce livre réunit plus de mille pages de textes déjà publiés récemment, eh bien, je suis toujours à ses yeux celui qui n’aurait écrit que les six pages de « la France moisie », car il faut bien que ce procès continuel ne porte jamais sur la réalité de mes textes. On reconnaît l’Adversaire à sa volonté de non-lecture et à son mauvais goût militant, presque fanatique. Je ne suis pas engagé dans la guerre du goût pour rien. Le goût est selon Lautréamont le nec plus ultra de l’intelligence. Quant à l’accusation d’en faire trop, disons que mon « trop » est un trot qui tourne au galop. Et il est très difficile d’attraper un homme au galop. Voilà le problème ! Ne comptez pas sur moi pour me plaindre. Le dolorisme n’a jamais été ma chanson.

N. O. — Votre roman, « le Coeur absolu », portait en épigraphe cette phrase de Sterne : « De chaque lettre tracée ici, j’apprends avec quelle rapidité ma vie suit ma plume. » Pour vous, lire, écrire et vivre, c’est la même chose ?

P. Sollers. — Bien sûr. On ne sait écrire que si on sait lire, mais pour savoir lire il faut savoir vivre. La lecture est un magnifique art de vivre. C’est pourquoi une tyrannie bien organisée ne souhaite pas qu’on sache lire. Elle sait que lire, vraiment lire, c’est se réveiller. La lecture est un acte de conquête, pas de dévotion. Rappelez-vous la magnifique phrase de Pound que je cite : « Nous devrions lire pour accroître notre pouvoir. Tout lecteur devrait être un homme intensément vivant. Et le livre, une sphère de lumière entre ses mains. »

N. O. — « Eloge de l’infini », écrivez-vous, n’est pas un recueil mais un véritable inédit. Chaque texte a-t-il été prévu pour jouer avec d’autres dans un ensemble ultérieur ?

- Barthes en 1975

P. Sollers. — Trois fois oui. C’est une vieille idée que je partageais avec Barthes : faire une nouvelle encyclopédie. Ainsi, selon les circonstances, je m’empare de Hölderlin, Artaud, Picasso ou Proust pour les inscrire dans une nouvelle cartographie. Un encyclopédiste affirme toujours une nouvelle vision du monde. C’est cette vision d’ensemble dont l’Adversaire ne veut pas. Mon propos est de refuser dans cette entreprise encyclopédique aussi bien le classement académique que moderne. Je passe sans transition de La Fontaine à Bataille, de Bacon à Rimbaud. Ma question est la suivante : dans quel état faut-il être, quel corps faut-il avoir, pour être à l’aise avec tous les temps de l’art et de la littérature ?

N. O. — Le XVIIIe siècle est devant nous, dites-vous ?

P. Sollers. — Je le souhaite vivement. Nous sommes aujourd’hui bien en retard sur le XVIIIe en ce qui concerne la liberté de perception, de sensation, d’écoute des cinq sens. Je ne pense pas que nous ayons le moins du monde dépassé Mozart. C’est pourquoi tous les morts dont je parle sont pour moi bien vivants. Ils me montrent des expériences qui ont été vécues d’une manière particulièrement intense. Ils me prouvent qu’on ne peut ni lire ni écrire si on ne vit pas d’une certaine façon. J’écris donc pour leur rendre une voix. Il suffit d’ouvrir un livre pour sentir s’il y a une voix ou pas. Tout se joue à l’oreille. C’est musical. Et l’instrument, c’est la langue.

N. O. — Le corps et les cinq sens sont vos chevaux de bataille dans cette guerre du goût.

P. Sollers. — Oui, je veux comprendre pourquoi l’Adversaire au cours du temps, et d’une façon particulièrement virulente au XXe siècle, fait tout pour évacuer les corps singuliers. C’est ma polémique constante. Soit par le biais de l’abstraction métaphysique, soit par une violente poussée collective massacrante, soit aujourd’hui par la haine organisée de la lecture et de l’art, le corps est toujours visé. Les gens veulent croire que les tableaux sont des images et ne supportent qu’une écoute stéréotypée. Si je suis un tyran - il faut toujours se mettre à la place de l’Adversaire -, quel est mon plus grand souhait ? Qu’il y ait bien sûr le moins de corps singuliers possibles pour pouvoir organiser une société de réflexes conditionnés. C’est pourquoi je me bats pour célébrer la force, la puissance affirmative des cinq sens.

N. O. — Vous vous définissez comme un "Européen d’origine française"...

P. Sollers. — Bien sûr, mais ça a fait scandale. C’est absurde car cette définition du point de vue du XVIIIe siècle est une banalité. Casanova est l’un des plus grands écrivains français, mais il a fallu une période très récente pour pouvoir le reconnaître. Si ça, ce n’est pas une preuve !

N. O. — Vous traquez dans vos lectures tout ce qu’on ne veut pas voir tant cela crève les yeux.

P. Sollers. — Oui, je traque l’instant, le proche, le prochain ou la prochaine. Le proche, c’est « la Lettre volée » d’Edgar Poe que le vieux Lacan a magistralement repérée. On voit tout, sauf ce qui est sous les yeux. On ne veut pas voir, disait sans cesse Cézanne. C’est pour cela que Proust est si présent dans ce livre. Il est un grand dévoileur de proche. Au fond, tous les gens dont je m’occupe sont des métaphysiciens, mais de terrain. La métaphysique, eux la vivent concrètement.

N. O. — « Décidément, je veux bien être "bouffon acrobate" peint par Picasso. La profondeur d’Arlequin échappera toujours aux assassins comme aux imbéciles », écrivez-vous dans un adieu au XXe siècle. On vous reproche d’être un bouffon et vous vous revendiquez comme tel ?

P. Sollers. — C’est la grandeur de Picasso : sa tendresse extraordinaire pour les arlequins.

Picasso, Au lapin agile, 1905 (Picasso en arlequin).

ZOOM : cliquer sur l’image.

L’Adversaire se moque toujours des comédiens, des acrobates, des bouffons. Il vous somme d’être « authentique ». C’est toujours, de la part des assassins et des imbéciles, la même haine du jeu, de l’ironie. Le jeu est sans doute la chose la plus profonde à laquelle on puisse accéder un jour ou l’autre. Mais « attention, on ne joue plus », répète-t-on, comme si jouer c’était tricher ou être superficiel. Les mots « brio » ou « virtuose » sont devenus aujourd’hui péjoratifs, ce n’est pas un hasard. C’est l’éternel ressentiment. L’Adversaire est très puritain au point d’être pornographique tant l’érotisme lui fait peur.

N. O. — Vous dédiez ce livre aux « musiciens de la vie », et pourtant vous écrivez peu sur la musique et les musiciens.

P. Sollers. — Je vais le faire très bientôt. A nous deux, Mozart ! Aujourd’hui, tout le monde peut faire semblant d’être écrivain ou peintre, mais il est impossible de faire semblant d’être musicien. De Vivaldi à Charlie Parker, là encore le corps est en jeu. C’est la vie. La joie.

Entretien avec Gilles Anquetil, Le Nouvel Observateur, 5.04.2001.

Un livre intempestif

Dans quel sens faut-il prendre le mot « infini » ?

Philippe Sollers — C’est l’infini au sens mathématique. Tous les textes réunis ici, quels que soient l’endroit et le moment où ils ont été écrits ou parlés, ont toujours été conçus dans la perspective d’un livre qui n’aurait pas de fin. D’ailleurs, j’aurai pu mettre en exergue l’une des déclarations sur l’infini d’Antonin Artaud, qui sont tout à fait intéressantes. Mais j’ai finalement préféré une citation du Houai-nan-tse, un ensemble taoïste du IIe siècle avant Jésus-Christ, pour rappeler que cet ouvrage, tout comme le précédent, traite d’un conflit. C’est un livre de stratégie.

Contre quel adversaire ?

Le fini, c’est-à-dire tous les symptômes de l’époque : l’amnésie commémorative, la souveraineté de la technique incarnée par les marchés financiers, l’instrumentalisation de la sexualité, les nouvelles formes de censure, l’illettrisme galopant. Plus globalement, la falsification de l’histoire. Je développe là tous les thèmes évoqués dans mes romans.

L’infini, c’est l’ouverture contre le réductionnisme. On prétend que le XXe siècle est un siècle affreux ? Je dis que c’est aussi un grand siècle de création, et par la même occasion je montre que quelque chose se poursuit depuis très longtemps à travers des formes nouvelles, par exemples les œuvres de Picasso, de Faulkner, d’Artaud, de Bataille Tous ces textes sont très polémiques, et chacun prend son sens dans l’ensemble.

La peinture et la littérature occupent une grande place dans cet ouvrage...

On peut repérer dès le sommaire un certain nombre de thèmes, je dirais même plutôt de massifs ou de strates : la peinture, la littérature, la Chine, le XXe siècle... C’est une orchestration d’interventions, dont certaines ont une fonction plus politique ou philosophique, comme le massif concernant le corps : que devient le corps ? Qu’est-ce que « corps » veut dire aujourd’hui ? Je pose là la question de la perception.

Il y a évidemment une strate concernant les XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, où je revisite les classiques pour montrer que les classiques sont modernes et que les modernes sont classiques. Que tout cela s’inscrit dans une autre temporalité.

En fait, l’ennemi, c’est le retard, le frein. C’est donc un livre sur le temps : sommes-nous sûrs d’être à l’heure du temps ?

Peut-on dire qu’il s’agit d’un ouvrage intemporel ?

Intemporel n’est pas le mot. Je dirais plutôt ultra-temporel. Le temps y est en mouvement, offensif. Quand je convoque Eschyle pour évoquer Francis Bacon, ils ne sont pas contemporains apparemment, pourtant c’est tout à fait justifié. De même quand je mets côte à côte Pascal et Rimbaud. Et quand on rencontre dans le même volume Les petites femmes de Paris, un texte sur la prostitution au XVIIIe siècle, et plusieurs interventions sur Nietzsche, le lien n’est pas plus évident. Et pourtant, je vous assure que tout cela se suit, d’une certaine façon, bien sûr.

C’est ça, au fond, être infinitiste. Ne pas être obligé de tracer un axe préalable de sélection exclusive, ce qui est le fait même de l’idéologie — donc d’une certaine finitude. Pour citer Leibniz, « Tout système est vrai par ce qu’il affirme et faux par ce qu’il nie ».

Vous parliez il y a quelques instants de la notion de perception...

Du corps et de la perception, oui, et c’est peut-être le sujet principal de tout le livre. J’aime beaucoup la formule de Nietzsche « Le corps traverse l’histoire », qui rejoint Proust lorsqu’il affirmait qu’« il n’y a qu’un seul écrivain qui traverse toute l’histoire sous des formes parfois contradictoires ».

Je montre, à travers la peinture, comment la perception de l’espace, du corps, du corps dans l’espace a changé. Si vous êtes sensible à cette transformation, vous entrez aussi dans un autre temps, par définition. Sinon, c’est le règne de la stéréotypie, des clichés, de l’évacuation du corps, de la sensation, de la perception, de la mémoire... Dans ce sens, je dirais qu’il s’agit d’un livre intempestif.

Intempestif ?

Comme les Considérations intempestives de Nietzsche. Intempestif dans le sens où il est positif, très affirmatif, contre la croyance actuelle à l’apocalypse générale : vous iriez mieux et vous n’auriez pas cette vision épouvantable du monde si vous connaissiez mieux Cézanne, Bacon, Picasso, Shakespeare, Céline, Artaud, Bataille et tant d’autres. Intempestif aussi par l’extrême variété des sujets abordés et l’unification qui en résulte.

C’est aussi un livre pour servir à l’histoire du XXe siècle, si elle est faisable, et dont je me plains qu’elle ne soit pas faite encore, peut-être par manque de recul — mais pas le recul du temps, le recul de la pensée. Il y a là un violent désir historique qui se manifeste par un projet nouveau d’encyclopédie. Non pas au sens de l’Encyclopédie des Lumières, mais j’ai tout de même le sentiment d’être conduit par une nécessité : le besoin d’éclaircissement.

Une résurrection perpétuelle

Philippe Sollers continue sa guerre du goût. Avec « Eloge de l’infini », il célèbre la volupté créatrice, la permanence des oeuvres, leurs résistances aux chronologies de la mort, leur nature impérissable.

Par Viviane Forrester

Quelle luminosité ! Ici, rien n’est escamoté, masqué, rien n’est confisqué d’une réalité exaltante, mais tenue pour des plus subversives. On le sait, défense nous est faite d’exulter, d’échapper à l’ennui, à la résignation, de nous soustraire aux inerties de l’ignorance. Ici, danger : fête de l’intelligence, c’est dire de l’émotion. Philippe Sollers nous convie à l’exploration des merveilles proches, tout alentour, et de leur éternité ; l’Eloge de l’infini célèbre la présence permanente des oeuvres, la rémanence de leurs auteurs, leur résistance aux chronologies de la mort, leur nature impérissable. L’enjeu ? Une résurrection perpétuelle.

Quelle luminosité ! Ici, rien n’est escamoté, masqué, rien n’est confisqué d’une réalité exaltante, mais tenue pour des plus subversives. On le sait, défense nous est faite d’exulter, d’échapper à l’ennui, à la résignation, de nous soustraire aux inerties de l’ignorance. Ici, danger : fête de l’intelligence, c’est dire de l’émotion. Philippe Sollers nous convie à l’exploration des merveilles proches, tout alentour, et de leur éternité ; l’Eloge de l’infini célèbre la présence permanente des oeuvres, la rémanence de leurs auteurs, leur résistance aux chronologies de la mort, leur nature impérissable. L’enjeu ? Une résurrection perpétuelle.

Liés autour d’une pensée toujours plus cohérente, en extension, les textes de cette suite à La Guerre du goût [1] s’insèrent dans les stratégies poursuivies par Sollers de livre en livre, de romans en essais, et dans la dynamique d’une vaste réflexion, inexorablement fidèle à la liberté, la mobilité, au refus des limites, à l’affrontement aux impostures et leurs faits accomplis. Si ces textes ont été publiés déjà (certains d’entre eux dans Le Monde et « Le Monde des livres »), leur ensemble n’en a pas moins pleine qualité d’inédit, chacun des essais ayant été « conçu dans la perspective d’un livre qui n’aurait pas de fin » et « prévu pour jouer avec d’autres dans un ensemble ouvert ultérieur ». Ils prennent chacun un sens neuf (et novateur),dans un ensemble passionnant, vif, d’une gravité allègre. Sollers y respire à même ses tempos, son rire et sa voix. Il danse, ironise, il émeut. Et puis il admire. Il ose admirer et sans réticence, apte à traduire avec fougue ses jubilations. Cadeau ! Question : combien de créateurs assez sûrs de leur territoire pour se laisser ravir ainsi, sans limite, et le communiquer ?

Eloge de l’infini ? Célébration de la vie, happée à même son activité, sa passion, non pas béate et niant l’horreur, l’infamie ou même en consolant, mais incluant, au contraire, la détresse, le tragique pour en extraire l’énergie et les rétablir au sein des dignités âpres de la beauté et de sa puissance insurrectionnelle. Pouvoir de Sollers, sans cesse dressé contre les forces sournoises, qui nous veulent aveugles, sourds et s’opposent, de toutes leurs ruses brutales, à ce qu’adviennent les oeuvres, à ce qu’elles soient conçues, reçues, perçues, à ce que s’accomplisse la véritable histoire de l’Histoire, à ce que soient propagés les dons de la vie, ceux qui tiennent en alerte les vivants.

Qu’il s’agisse, par exemple, de Blaise Pascal, « composant et décomposant l’aventure humaine », de saint Augustin, « qui nous parle à l’oreille », éveillant « une sensation de fraîcheur et d’urgence » et se demandant « ce qu’il est venu faire ici, à travers sa naissance biologique », de Hui-Zong, l’empereur chinois qui avait tout compris et « rêvait de faire de la politique une dépendance de la poésie » (propos si rude et non pas mièvre) ou de Wei Jingsheng, le dissident contemporain « né dans un tourbillon d’insolence ». Qu’il s’agisse de Cézanne, se tenant à l’écart, édifiant « ces cathédrales de corps libres au bord de l’eau, en pleine nature immobile », Cézanne, saluant « la beauté sans âge » et « projeté, instinctivement immémorial, dans un autre rapport à l’être, unique, inhabituel », tandis que « sa peinture est aussi, bien entendu, polémique et politique. Comment ne le serait-elle pas quand elle a tout le XIX siècle ligué contre elle ? ».

Qu’il s’agisse encore, entre autres créateurs, de Proust utilisant « son corps de plus en plus fatigué... devenu une graphie vivante » et dont l’œuvre est « une offensive, une fatigue, une règle, une église, un régime, un obstacle, une amitié, un enfant, un monde », ou qu’il s’agisse de Picasso, Bataille, Bacon, Twombly, c’est chaque fois l’élan, la capacité de faire irruption au coeur même de l’oeuvre et d’en faire surgir à vif l’auteur, mais aussi, chaque fois, le monde qu’il suscite, inaugure et celui qu’il transcende. Qu’il s’agisse de la Chine ou de « l’usage de Venise », d’une princesse brisée ou de Nietzsche, de l’impossible maîtrise par l’homme de sa domination de l’humain ou de l’obscénité d’une mode antisémite bien tempérée, de la volupté créatrice ou de la peinture — « La peinture n’arrête pas d’avoir lieu » —, de ses pratiquants — « Quelle étrange vie ont les peintres ! Quelle idée de faire de l’espace avec du temps » —, qu’il s’agisse d’une multiplicité d’autres thèmes, nous sommes chaque fois au plus précis, au noyau, à la pulpe de la question, mais entraînés dans les éclats, les détours, les souplesses les plus inattendus d’une chorégraphie savante.

Orchestration qui fait face à la mobilisation générale et permanente des « agités du bouillon social », des « fonctionnaires surveillants de l’art », affairés à contrôler, anéantir tout ce et tous ceux qui risqueraient de « mettre le spectacle en péril ». Sollers convoque les rangs étincelants de ces « étranges humains », si souvent réprouvés, abattus. Artaud, bafoué au Vieux Colombier : « Enfin, Monsieur Artaud, on ne s’exprime pas ainsi, mettez-y les formes, dites-nous ça de loin, soyez poétique. » Rimbaud, sommé : « Disparaissez, Rimbaud... Laissez-nous faire nos comptes, et allez vous faire pendre ailleurs. Ou alors soyez poète comme tout le monde. » Il convoque Mallarmé, tenant « les comptes d’une société qui a liquidé Baudelaire » et lisant au jeune Valéry « en chuchotant, Un coup de dé jamais n’abolira le hasard. Son auditeur ne s’en remettra jamais ». Claudel, lui, « n’aura pas trop de toute la Bible pour tenir le choc. De là où il se trouve, Mallarmé, en effet, nous parle de la vie que nous croyons mener comme d’un "clapotis quelconque". Oublions donc cet emmerdeur : c’est trop vrai. »

Trop vrai ! Voilà l’excès insoutenable, tabou. L’adversaire des belles âmes et des grands vertueux, férus et dispensateurs de consolations, de compensations immédiates. Pourtant ce sont les impitoyables détecteurs de vérité, si souvent sacrifiés, qui rédiment les siècles. Ce sont eux les vrais politiques, l’empereur Hui-zong avait raison. C’est cette guerre menée par eux, dont Philippe Sollers, lui-même combattant majeur, tient la chronique. Une guerre où il faut savoir rester attentif, cependant, à la plénitude des jours et des heures : « La violence guette, la lutte, le sang, mais ce n’est pas une raison pour détourner son attention du temps qu’il fait, d’un feuillage qui bouge, d’un reflet. » Mais oui ! La simplicité. Le calme de l’exactitude. « L’essentiel est là, tout proche, extrêmement simple : un tintement, un souffle, un goût, presque rien. C’est pourtant là que se tient le plus vaste, le plus riche, ce nous-même dont nous ne voulons pas, ignoré de nous-même. Plutôt des tonnes de bruit que ce presque rien. »

Autant d’armes : la fraîcheur retrouvée des mots fatigués, la peinture, « acte du corps » ; la pensée, dangereuse — les régimes totalitaires en sont les premiers conscients.

Face aux aberrations de l’Histoire et, aujourd’hui, à l’absurde et cruel saccage de cette planète, de ses habitants, par les « marchés financiers », demeure et résiste ce monde habité d’oeuvres et de consciences. Un monde inexpugnable, voluptueux, jalonné de signes, et de ceux d’un passé dont la vivacité, les traces, nous sont toujours contemporaines. Une collection de dissidents, « perdu(s) pour le temps perdu en commun », pour la docilité au sein des minauderies criminelles, pour les écoles « de soumission, de reptation » et, surtout, « très renseigné », très savant quant au sens de l’autre. Quant au sens du corps, des corps. Dissidents dont les travaux, à l’instar de l’oeuvre de Proust ou de Joyce, sont « un immense message de triomphe », qui s’attache à chacun. Reste, pour chacun, de devenir, demeurer sans repos « celui qui, tel un plongeur qui sonde, a une chance, dans la solitude et le silence, de s’emparer du vrai récit ».

Viviane Forrester, Le Monde du 06/09/2001.

Clés de Sollers

Le romancier poursuit sa « Guerre du goût » et illustre sa légende.

par Philippe Lançon

Le nouveau livre de Philippe Sollers est préfacé depuis Londres, 2001. Ce n’est pas un hasard : Fregoli fait de la résistance. Depuis la capitale britannique, il réunit les appels du 18 juin qu’il a lancés dans la presse ces dernières années, sous forme d’article ou d’entretien. Le premier tome, publié en 1994 et disponible en Folio, s’appelait la Guerre du goût. Le second, Eloge de l’infini, fait aujourd’hui écho à Défense de l’infini, le grand oeuvre inachevé et en partie détruit par le jeune Aragon, auquel Sollers consacre d’ailleurs deux textes. Le sens du combat est clair : guerre au dortoir social et « aux convenances nées du refoulement permanent ». Eloge de l’artiste solitaire, monstre sensible plongé dans l’infiniment réel, contre toutes les tentatives sociobiologiques, romantiques, techniques, spectaculaires et financières de manipuler et d’anesthésier les individus. Ce programme ambitieux et un brin paranoïaque a été condensé par le génie d’Antonin Artaud, l’une des ombres de Sollers, dans Van Gogh ou le suicidé de la Société, lorsqu’il dénonce « le crime de la société ». Chacun jugera, selon ce qu’il pense du personnage et de l’auteur, si Sollers, cet hologramme littéraire et médiatique, est crédible dans la poursuite du combat éprouvé corps et âme par le poète interné.

Sollers écrit sur Diana, Mai 68, l’affaire Lewinsky, son fameux « axe Vichy-Moscou ». Mais, pour mener son combat, le vieux gymnaste fait avant tout ses exercices physiques d’admiration. Les meilleurs textes sont consacrés à Cézanne, Bacon, Picasso, Debord, Proust, Shakespeare, Claudel, Ponge, Bataille, et à certains classiques chinois comme Han-Fei-Se ou le Tao du Prince. Sollers veut célébrer en chacun d’eux l’individu corps et oeuvre, corps dans l’oeuvre : le rhinocéros blanc. Comme toujours, il avance couvert de citations. Le texte de 53 pages sur Cézanne, outre les lettres du peintre, est ainsi « troué » par des phrases de Novalis, Heidegger, Picasso, Hölderlin, Rimbaud, Lautréamont, Claudel, Proust, Angelus Silesius, Mallarmé, Rodin, Breton, Matisse, Max Weber, Zola, Rilke, Balzac... Sollers compose ses patchworks : c’est un excellent passeur. Mais les auteurs qu’il cite ne sont pas seulement là pour épauler sa lutte : ils lui servent de miroirs, de cautions et d’alibis existentiels. Ils luisent dans sa lanterne magique comme des lumières tournantes. Sollers, c’est Golo, le cavalier de papier qui envoûtait le narrateur, enfant, dans A la recherche du temps perdu. Sa culture, son avidité et son mouvement si vif expliquent la fascination, souvent ridicule, que ce stratège narcissique a su inspirer à des contemporains.

Le dernier en date, Gérard de Cortanze, lui consacre un mausolée, sorte de cahier d’enfance et de jeunesse : Philippe Sollers, ou la volonté de bonheur, roman. On y apprend tout sur les parents de Philippe Joyaux, sur ses premiers émois bordelais et sa jolie bonne espagnole, ou sur le rapport avec son fils David. Sollers a participé au travail d’embaumement et a prêté des photos. Une fois de plus, il s’y plaint de n’être ni lu, ni compris. Un enfant, qui semble crier : « Mais aimez moi, reconnaissez-moi ! L’histoire littéraire, c’est moi ! »

Ce qui ramène à Eloge de l’infini. Sollers est remarquable et touchant lorsqu’il évoque l’isolement de Bataille ou Artaud dans des entretiens : sa parole est libre, spontanée, profonde. Dans ses articles, il ne peut s’empêcher de minauder en agressivité et d’installer son nom, sa présence parmi ces grands morts, comme s’il était leur légataire universel. Vante-t-il le jeune Aragon ? Il en profite pour rappeler les dédicaces que le même, devenu vieux, lui adressa : « Trente ans plus tard, en 1958, s’enthousiasmant pour le premier roman d’une jeune écrivain (Sollers, ndlr 2), il dit : "Je n’ai jamais rien demandé à ce que je lis que le vertige... Aucune règle ne préside à ce chancellement pour quoi je donnerai tout l’or du monde." Encore quarante ans, maintenant, donc, et vous avez toujours le choix : évitez la dissolution et l’ennui, votez infini. » Autrement dit, votez Sollers.

Il est curieux qu’un écrivain aussi aguerri, aussi féru de Mozart, n’entende pas ses fautes de goût. Là-dessus, la préface est terrible : Sollers y dénonce obsessionnellement « l’Adversaire », avec un grand A comme amour déçu. Cet Adversaire, d’après lui, ne lit pas ; mais il est le seul auquel il semble s’adresser : au fond, c’est son lecteur. Un écrivain qui voit en son lecteur l’Adversaire est sur une mauvaise pente : celle du désespoir.

Libération, 19 avril 2001.

Sur le « contresens » du dernier paragraphe de l’article de Lançon, écouter plus bas l’entretien de Sollers avec Alain Veinstein.

Interventions à la télévision et à la radio

1. Sollers invité à Bouillon de culture , l’émission de Bernard Pivot, parle de son livre : « C’est la guerre » . Parmi les invités : Hector Bianciotti qui vient de publier Une passion en toutes lettres, recueil de chroniques littéraires, et Frédéric Beigbeder.

Sollers relit l’épigraphe d’Éloge de l’infini.

2. Sollers chez Frédéric Ferney (France 5, Droits d’auteurs).

Avec Jean-Pierre Amette.

3. Sollers avec Alain Veinstein lors de l’émission Du jour au lendemain le 13 mai 2001

1ère partie (34’20). Sollers s’attache ici à définir ce qu’est l’Adversaire et, les rééditions de ses livres étant nombreuses à cette date, répond aux question d’A. Veinstein sur Une curieuse solitude, Lois, Paradis, etc...

Bientôt la 2ème partie (émission du 14 mai 2001)...

4. Lors de l’émission de Pierre Assouline Première édition , le 3 mai 2001, au Sélect, Sollers est invité à nouveau avec Hector Bianciotti.

Extraits

1ère partie (21’25).

2ème partie (9’55).

Archives A.G.

« Une passion en toutes lettres »

Présentation

« Curieuse destinée que celle de l’écrivain : chaque fois qu’il entame un livre, il rêve qu’il sera celui qui va le justifier. En relisant ce choix de chroniques publiées tout au long d’une trentaine d’années, je constate, dans l’oeuvre des écrivains que j’ai réunis, quelque chose de moi-même, très intime, qui s’est dissimulé dans un recoin de mes articles : les livres de ces auteurs sont désormais en moi, de sorte qu’ils se faufilent dans les miens, les enrichissant. Ce n’est pas, ici, une anthologie organisée, mais le contraire : le fruit de nombreuses lectures hétérogènes consacrées à quatre-vingt-sept auteurs, parmi lesquels Walter Benjamin, Jorge Luis Borges, Friedrich Hölderlin, Stig Dagerman, Carlo Emilio Gadda, Joseph Conrad, Vladimir Nabokov, Alberto Savinio, Clarice Lispector, André Pieyre de Mandiargues, Hugo von Hofmannsthal, Rudyard Kipling, Marcel Jouhandeau, Italo Calvino, Léon Bloy, Pier Paolo Pasolini, Fernando Pessoa, Nathalie Sarraute, Paul Valéry, Octavio Paz, Rainer Maria Rilke, Oscar Wilde et Flannery O’Connor...

Le hasard, le temps et l’érudition des lecteurs, les recherches des étudiants ajouteront à l’occasion leurs points de vue, leurs connaissances, leurs restrictions et, peut-être, un plaisir ravivé de lire et de repenser la littérature. » Hector Bianciotti.

Entretien avec Hector Bianciotti

Vous avez choisi pour ce recueil un titre très littéraire, presque un titre de roman...

Hector Bianciotti — Je ne voulais pas d’un titre sec, « universitaire » pourrait-on dire, mais je voulais au contraire qu’on sente plutôt une approche littéraire, ou personnelle, des auteurs que j’y évoque. Quand j’ai relu les quelque six cents textes que j’avais écrits pour en sélectionner quatre-vingt-onze, je me suis en effet rendu compte qu’il ne s’agissait pas seulement d’articles, mais qu’il y avait là mon idée de la littérature. D’où ce titre.

J’avais trouvé « en toutes lettres » mais j’ai mis plus longtemps à trouver le mot « passion » - qui est le mot principal.

Parlons justement de cette passion...

Hector Bianciotti — Elle me vient de très loin, de mon enfance dans la campagne argentine, où nous étions tellement isolés qu’il n’y avait même pas d’école. On recevait seulement quelques journaux. Évidemment, je n’avais presque pas de livres, à part un très vieux recueil de contes en version abrégée. Mais les livres pour enfants ne m’ont jamais attiré : la seule histoire qui me plaisait était Le Chat botté, parce qu’il avait la possibilité de fuir au-delà de l’horizon.

Plus tard, j’ai découvert la poésie à travers les récitations. Ce premier contact avec la rythmique a été pour moi une révélation ! Cet amour des livres et de la littérature n’a plus jamais cessé.

Pour établir ce recueil, vous avez opéré une sélection draconienne...

Hector Bianciotti — Il fallait d’abord éviter les répétitions. Ainsi, j’avais écrit cinq ou six articles sur Henry James, et plus encore sur Borges : je n’en ai conservé que trois. Cependant, les quatre-vingt-onze articles retenus traitent de quatre-vingt-sept auteurs différents. Je crois que cette démarche éclectique est typiquement argentine : comme les Argentins n’ont pas d’histoire, peu de racines, ils cherchent de-ci de-là et lisent ce qui leur plaît, sans a priori. Inversement, l’immense richesse culturelle de l’Europe a peut-être été un frein à la curiosité des lecteurs. Il y a maintenant quarante ans que je vis ici, et j’ai pu constater que cela fait à peine vingt-cinq ans que le public s’intéresse aux littératures des autres continents.

Au fond, je crois que si l’on m’a confié autant d’articles sur des auteurs étrangers, c’était précisément parce que je venais de l’autre côté de l’Atlantique, que j’étais peut-être plus à même d’aider le lecteur à passer des frontières.

Cela vous a permis de transmettre votre curiosité, vos découvertes et vos coups de coeur...

Hector Bianciotti — Je dois dire que j’ai appris beaucoup ! J’ai beaucoup travaillé, et je ne me suis jamais contenté d’écrire sur un livre sans chercher à savoir tout ce qu’il y avait autour.

Je crois, en effet, que quand un auteur a un succès avec un livre, on le classe à jamais. C’est regrettable : un auteur vit des événements, quelquefois personnels, qui sont très importants pour comprendre son oeuvre. En tenir compte, c’est rendre compte de la richesse même d’un homme.

Une passion en toutes lettres, d’Hector Bianciotti

Hector Bianciotti publie le recueil de ses chroniques littéraires. Des papiers qui révèlent la fascination de l’écrivain pour le double.

Jean-Luc Douin

De Felipe Alfau à Thornton Wilder, Hector Bianciotti imprime ici tout un art de vivre en littérature, de l’éloge du rêveur rêvé à la réhabilitation de l’archéologue aux "perplexités métaphysiques". Critique littéraire au Nouvel Observateur, puis au "Monde des livres" où il publia la majeure partie des articles réunis, Hector Bianciotti livre, en quelque sorte, sous forme de petit Babel alphabétique, un nouveau volume de son autobiographie. Fruit "de nombreuses lectures hétérogènes" plutôt qu’anthologie organisée, ce recueil révèle, il l’avoue, quelque chose de "très intime" de lui-même, et suivant, comme il nous y invite, le conseil de Valery Larbaud, on ouvre une porte (celle de sa bibliothèque), on tourne des pages (celles de ses auteurs favoris), et on a le sentiment d’"entrer au beau milieu d’une phrase" qui pourrait bien avoir été de celles dont Hector Bianciotti a fait ses repères, lui qui n’a "pas d’Ithaque".

Les lecteurs du Pas si lent de l’amour se souviennent peut-être de ce mystère qu’il évoquait : la vogue périodique des prénoms, l’abondance, sous la Croix du Sud, de jeunes hommes de sa génération prénommés Hector, comme d’autres Argentins de son âge s’appelèrent Achille, Ulysse ou Homère. L’un de ces Hector, fréquenté jadis à Madrid, était peintre et, dans un savant concert de verticales et d’obliques, fit de lui jadis un portrait plus fidèle qu’un miroir. L’un des charmes de ce livre résidait, lors de l’épisode romantique de Marbella, dans la récurrence de ces mots, troublants, "Hector et moi".

Or voici qu’à relire les "papiers" d’Hector Bianciotti, on multiplie les preuves d’une fascination pour le double, "le moi, qui soudain, ne sait plus s’il est bien lui-même ou l’une des innombrables images que sa propre rêverie a engendrées". C’est Miguel de Unamoro, qui accepte à la rigueur de rêver qu’il vit mais ne supporte pas l’idée qu’un autre le rêve ; c’est l’obsession des Vies imaginaires de Marcel Schwob, préfacé par un Jorge Luis Borges qui signa aussi un texte intitulé Borges et moi ("De toute façon, ma vie est une fuite où je perds tout et où tout va à l’oubli ou à l’autre. Je ne sais pas lequel des deux écrit cette page.") ; c’est Roger Caillois s’apercevant peu avant sa mort des "correspondances" baudelairiennes entre agates, "broderies boréales", "labyrinthe de formes" et sa propre image ; c’est Macedonio Fernandez soliloquant entre nonsense, être et non-être ; Julien Green en éternel voyageur guetté par son ombre ; Pirandello cherchant "l’emploi du "moi" en tant que "lui"" ; Juan Carlos Onetti devenant romancier par impuissance à être Onetti ; Fernando Pessoa, bien sûr, et Novalis pour qui le problème est "d’être le "moi" de son propre "moi"", et Larbaud encore ("C’est ce que je porte en moi d’inconnu à moi-même qui me fait moi.")

Sachant la dévotion d’Hector Bianciotti pour Paul Valéry, par lequel il découvrit la littérature française, on ne s’étonne pas de la référence répétée à Monsieur Teste, réplique de l’auteur, fruit d’une "lucidité péremptoire" et d’une "désillusion irréparable", personnage dont l’existence "ne pourrait se prolonger dans le réel plus de quelques quarts d’heure", au dire de son créateur. En fait, de même que, comme l’écrivit Octavio Paz à propos de Ce que la nuit raconte au jour ("le livre de Bianciotti est une histoire que l’auteur se raconte à lui- même"), ces chroniques littéraires sont des actes d’"érudition amicale" (une expression qu’il emploie à propos d’Alberto Manguel), mais aussi (en est-il autrement pour d’autres ?) de respectueux signes de connivence à l’égard des écrivains chez lesquels il a pu détecter les mêmes symptômes que les siens. Soit : l’amour des digressions nourries par la mémoire, la certitude que tout art poétique découle d’une aventure humaine, la mue d’une langue à l’autre. A la fin d’un article consacré à Léon Bloy, Hector Bianciotti cite ces mots de l’impétueux visionnaire : "Je n’ai pas fait ce que Dieu voulait de moi, c’est certain. J’ai rêvé au contraire ce que je voulais de Dieu, et me voici, à soixante-huit ans, n’ayant dans les mains que du papier."

Le Monde, 29 mars 2001.

Hector BIANCIOTTI à l’Académie française

[1] Gallimard, « Folio », n° 2880.

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?

1 Messages

L’écrivain Hector Bianciotti est mort le 12 juin dernier. Vous lirez ci-dessous l’hommage que lui rend René de Ceccaty dans Le Monde du 13 juin 2012.

En 2001, alors que Sollers publiait Éloge de l’infini, Hector Bianciotti publiait Une passion en toutes lettres, deux recueils de leurs articles respectifs. Pour cette raison, les deux écrivains furent invités ensemble lors d’émissions télévisée et radiophonique. Certaines de ces émissions peuvent être réécoutées dans l’article ci-dessus.

<h1>Hector Bianciotti, le voyageur sans retour</h1>

par René de Ceccatty

Argentin, Hector Bianciotti, mort le 12 juin à Paris, l’était probablement plus qu’il ne voulait le reconnaître. Son cosmopolitisme même l’était. Et sa façon de préférer le mot "destin" à celui de "liberté". Borges et Eva Perón, bien sûr, Cortázar, Victoria et Silvina Ocampo, Rodolfo Wilcock, Copi, Adolfo Bioy Casares, Silvia Baron Supervielle étaient des noms qui, sans cesse, revenaient sur ses lèvres. C’étaient à la fois des icônes d’une mythologie qui envahira toute son ?uvre, des modèles et des amis fidèles, pour certains d’entre eux.

Cet univers héréroclite, où toutes les classes sociales et toutes les valeurs culturelles se bousculaient, il n’a cessé de le porter en lui, jusqu’à Paris, où romancier, éditeur, grand critique littéraire, il faisait transparaître dans ses goûts artistiques et dans son style même, vestimentaire et littéraire, cette curieuse appartenance à un monde poétique porteño, que pourtant il avait fui très jeune sans jamais oublier ses protagonistes. Moins que tout autre, Eva Perón, dont le fascinaient le charisme, l’ambiguïté de comédienne, de représentante de la Haute Couture et d’amie du petit peuple.

Fils de "Don Serafin", paysan piémontais émigré dans la grande plaine de la Pampa, près de Córdoba, au Nord-Ouest de Buenos Aires, Hector Bianciotti naît à Cálchin Oeste, le 18 mars 1930, ni le plus jeune, ni le plus âgé, dans une fratrie de sept enfants des deux sexes (Cecilia, Francesco, Armando, Orlando, Elvira, lui-même et Elida), étalés sur une vingtaine d’années. Grande famille donc, où il fut aimé et respecté, mais où il se sentait autre. Assez autre pour désirer en sortant de l’enfance devenir prêtre.

FORMATION MYSTIQUE

Mais sa vocation ne fut pas assez ferme. Il racontera, dans son autobiographie en trois tomes (Ce que la nuit raconte au jour, 1992, Le Pas si lent de l’amour, 1995 et Comme la trace de l’oiseau dans l’air, 1999, tous trois parus chez Grasset) comment l’appel de la capitale fut le plus fort et comment les relations individuelles l’emportaient chez le jeune homme qu’il était sur le sacrifice de la sensualité et sur l’abandon à une spiritualité trop abstraite. Il quitta donc le séminaire.

Mais sa vie intérieure restera marquée par cette période de formation mystique. Tous ses livres, jusqu’aux deux derniers parus (Nostalgie de la Maison de Dieu, Gallimard, 2002, et Lettres à un ami prêtre, correspondance avec Benoît Lobet, Gallimard, 2006), conservent des traces d’un dialogue avec un Dieu à la fois absent et toujours à l’écoute. Ainsi que le révélera son recueil d’articles critiques (Une passion en toutes Lettres, Gallimard, 2001), son obsession de la langue exacte, sa passion pour les mots, son travail incessant sur le style, sa vénération des écrivains qui, de Henry James à Stig Dagerman, de Hofmannsthal à Valery Larbaud, de Rilke à Savinio, de Saint-Augustin à Nathalie Sarraute, cherchaient la phrase juste pour dire l’indicible montrent qu’il concevait la littérature sinon comme une religion du moins comme un travail d’orfèvre de l’âme.

Les origines italiennes de sa famille lui feront souhaiter un jour d’être enterré à Cumiana, le village des ancêtres, près de Turin. Puis il se ravisera. Bien que la littérature italienne qu’il connaissait parfaitement et fit abondamment traduire chez Gallimard, où il fut longuement éditeur, soit demeurée, durant toute sa vie, une référence privilégiée, bien que l’Italie ait été sa destination quand, en 1955, il quitte son pays, c’est finalement la France qui sera son choix, le français sa langue nouvelle, en France qu’il acquiert sa notoriété. [...]

<u>L’intégralité de l’article</u>.

Voir en ligne : http://www