« L’écrivain-père, dévoilant la mère dans sa machination du meurtre du père, et se concevant comme fils de Dieu : impossible. Impossible parce que vrai, et vrai parce que écrit en toutes lettres à travers les lettres. » Philippe Sollers, 1978.

Fédor Dostoïevski

Fédor Dostoïevski

Les Frères Karamazov

Précédé de Dostoïevski et le parricide par Sigmund Freud

Trad. du russe par Henri Mongault. Postface de Pierre Pascal.

Dmitri, Ivan et Alexeï, trois êtres que tout sépare, partagent un même père, et avec lui une honte indicible : honte de l’origine, de la naissance… Honte d’exister, qui précipite Dimitri dans l’alcool et les excès de son père et assigne Ivan à une résignation désabusée.

Alors que la propagation de l’athéisme plonge le peuple russe dans un doute existentiel, Fiodor Pavlovich, le père de la fratrie, incarne ce désarroi d’une dévotion en souffrance d’idole. Condamné à une existence au second degré, il s’affirme comme une parodie de lui-même. La disparition de Dieu n’a balayé ni la peine ni la culpabilité, mais laissé insatiable la faim d’être pardonné : faute de rédemption, Fiodor mène l’existence dérisoire d’un bouffon et ne récolte que la haine de ses fils. Seul le cadet Alexeï ouvre, confiant, le chemin vers une existence vivable, en opposant au règne généralisé de la honte la ferveur de l’homme simple.

Exprimant les craintes ineffables qui nous agitent, Dostoïevski trouve une ultime consolation dans la fièvre des mots échangés et l’ivresse dangereuse des aveux murmurés.

Les Frères Karamazov I

Les Frères Karamazov II

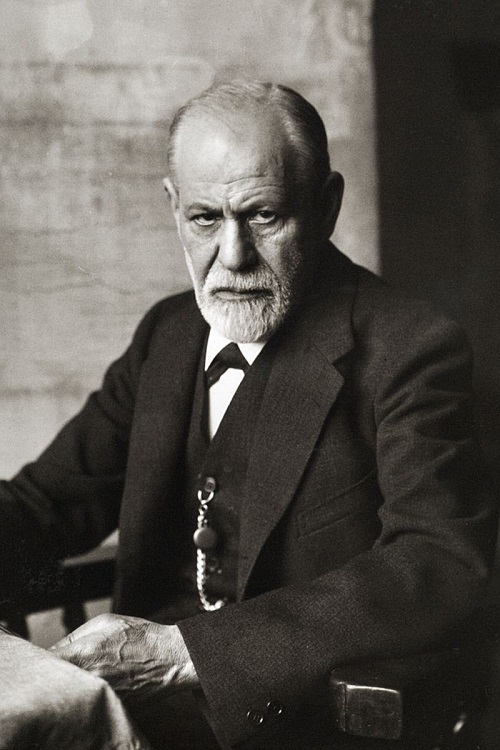

- Sigmund Freud en 1926.

Dostoïevski et le parricide

par Sigmund Freud [1]

Dans la riche personnalité de Dostoïevski, on pourrait distinguer quatre aspects : l’écrivain, le névrosé, le moraliste et le pécheur. Comment s’orienter dans cette déroutante complexité ?

L’écrivain est ce qu’il y a de plus incontestable : il a sa place non loin derrière Shakespeare. Les Frères Karamazov sont le roman le plus imposant qui ait jamais été écrit, on ne saurait surestimer l’épisode du Grand Inquisiteur, une des plus hautes performances de la littérature mondiale. Malheureusement, l’analyse ne peut que déposer les armes devant le problème du créateur littéraire.

Le moraliste, chez Dostoïevski, est ce qu’il y a de plus aisément attaquable. Si l’on veut le placer très haut en tant qu’homme moral, en invoquant le motif que seul atteint le degré le plus élevé de la moralité celui qui a profondément connu l’état de péché, on procède hâtivement ; une question se pose en effet. Est moral celui qui réagit à la tentation dès qu’il la ressent en lui, sans y céder. Mais celui qui, tour à tour, pèche puis, dans son repentir, met en avant des exigences hautement morales, s’expose au reproche de s’être rendu la tâche trop facile. Il n’a pas accompli l’essentiel de la moralité, qui est le renoncement – la conduite de vie morale étant un intérêt pratique de l’humanité. Il nous fait penser aux barbares des invasions qui tuaient puis faisaient pénitence, la pénitence devenant du coup une technique qui permettait le meurtre. Ivan le Terrible ne se comportait pas autrement ; en fait, cet accommodement avec la moralité est un trait caractéristique des Russes. Le résultat final des luttes morales de Dostoïevski n’a rien non plus de glorieux. Après avoir mené les plus violents combats pour réconcilier les revendications pulsionnelles de l’individu avec les exigences de la communauté humaine, il aboutit à une position de repli, faite de soumission à l’autorité temporelle aussi bien que spirituelle, de respect craintif envers le Tsar et le Dieu des chrétiens, d’un nationalisme russe étroit, position que des esprits de moindre valeur ont rejointe à moindres frais. C’est là le point faible de cette grande personnalité. Dostoïevski n’a pas su être un éducateur et un libérateur des hommes, il s’est associé à leurs geôliers ; l’avenir culturel de l’humanité lui devra peu de chose. Qu’il ait été condamné à un tel échec du fait de sa névrose, voilà qui paraît vraisemblable. Sa haute intelligence et la force de son amour pour l’humanité auraient pu lui ouvrir une autre voie, apostolique, de vie.

Considérer Dostoïevski comme un pécheur ou comme un criminel ne va pas sans susciter en nous une vive répugnance, qui n’est pas nécessairement fondée sur une appréciation philistine du criminel. Le motif réel en apparaît bientôt ; deux traits sont essentiels chez le criminel : un égocentrisme illimité et une forte tendance destructrice. Ce qu’ils ont entre eux de commun et ce qui conditionne leur expression, c’est l’absence d’amour, le manque de valorisation affective des objets (humains). On pense immédiatement à ce qui, chez Dostoïevski, contraste avec ce tableau, à son grand besoin d’amour et à son énorme capacité d’aimer, qui s’expriment dans des manifestations d’excessive bonté et qui le font aimer et porter secours là où il eût eu droit de haïr et de se venger, par exemple dans sa relation avec sa première femme et avec l’amant de celle-ci. On est alors enclin à se demander d’où vient la tentation de ranger Dostoïevski parmi les criminels. Réponse : cela vient du choix que l’écrivain a fait de son matériel, en privilégiant, parmi tous les autres, des caractères violents, meurtriers, égocentriques ; cela vient aussi de l’existence de telles tendances au sein de lui-même et de certains faits dans sa propre vie, comme sa passion du jeu et, peut-être, l’attentat sexuel commis sur une fillette (aveu [2]). La contradiction se résout avec l’idée que la très forte pulsion de destruction de Dostoïesvki, pulsion qui eût pu aisément faire de lui un criminel, est, dans sa vie, dirigée principalement contre sa propre personne (vers l’intérieur au lieu de l’être vers l’extérieur), et s’exprime ainsi sous forme de masochisme et de sentiment de culpabilité. Il reste néanmoins dans sa personne suffisamment de traits sadiques qui s’extériorisent dans sa susceptibilité, sa passion de tourmenter, son intolérance, même envers les personnes aimées, et se manifestent aussi dans la manière dont, en tant qu’auteur, il traite son lecteur. Ainsi, dans les petites choses, il était un sadique envers l’extérieur, dans les choses plus importantes, un sadique envers lui-même, donc un masochiste, autrement dit le plus tendre, le meilleur et le plus secourable des hommes.

De la complexité de la personne de Dostoïevski, nous avons extrait trois facteurs, un quantitatif et deux qualitatifs : l’intensité extraordinaire de son affectivité, le fond pulsionnel pervers qui devait le prédisposer à être un sadomasochiste ou un criminel, et, ce qui est inanalysable, le don artistique. Cet ensemble pourrait très bien exister sans névrose ; il existe en effet de complets masochistes non névrosés. Etant donné le rapport de force entre, d’une part, les revendications pulsionnelles et, d’autre part, les inhibitions s’y opposant (sans compter les voies de sublimation disponibles), Dostoïevski devrait être classé comme ce qu’on appelle un « caractère pulsionnel ». Mais la situation est obscurcie du fait de l’interférence de la névrose qui, comme nous l’avons dit, ne serait pas, dans ces conditions, inévitable mais qui se constitue d’autant plus facilement qu’est plus riche de contenu la complication que doit maîtriser le moi. La névrose n’est en effet qu’un signe que le moi n’a pas réussi une telle synthèse et que dans cette tentative il a perdu son unité.

Par quoi alors la névrose, au sens strict du terme, se révèle-t-elle ? Dostoïesvki se qualifiait lui-même d’épileptique et passait pour tel aux yeux des autres, ceci sur la base de ses sévères attaques accompagnées de perte de conscience, de contractions musculaires et d’un abattement consécutif. Il est des plus vraisemblables que cette prétendue épilepsie n’était qu’un symptôme de sa névrose, qu’il faudrait alors classer comme hystéro-épilepsie, c’est-à-dire comme hystérie grave. Une totale certitude ne peut pas être atteinte pour deux raisons : premièrement, parce que les données d’anamnèse concernant ce qu’on appelle l’épilepsie de Dostoïevski sont lacunaires et douteuses, deuxièmement, parce que nous ne sommes pas au clair en ce qui concerne la compréhension des états pathologiques liés à des attaques épileptoïdes.

Commençons par le second point. Il n’est pas nécessaire de répéter ici toute la pathologie de l’épilepsie, qui n’apporte d’ailleurs rien de décisif. Du moins peut-on dire ceci : c’est toujours l’ancien Morbus sacer qui se manifeste là comme unité clinique apparente, cette étrange maladie avec ses attaques convulsives imprévisibles et apparemment non provoquées, avec sa modification de caractère en irritabilité et en agressivité, avec sa progressive diminution de toutes les capacités mentales. Mais tous les traits de ce tableau restent flous et indéterminés. Les attaques, qui se déclenchent brutalement, avec morsure de langue et incontinence d’urine, pouvant aller jusqu’au dangereux Status epilepticus, qui occasionne de sérieuses blessures, peuvent aussi se réduire à de courtes absences, à de simples vertiges passagers, et être remplacées par de courtes périodes de temps au cours desquelles le malade, comme s’il était sous la domination de l’inconscient, fait quelque chose qui lui est étranger. Ordinairement provoquées par des conditions purement corporelles mais de façon incompréhensible, elles peuvent néanmoins devoir leur première formation à une influence purement psychique (effroi) ou encore réagir à des excitations psychiques. Si caractéristique que soit la diminution intellectuelle dans la très grande majorité des cas, du moins connaissons-nous un cas dans lequel l’affection ne perturba pas une haute capacité intellectuelle (celui d’Helmholtz). (D’autres cas, au sujet desquels on a prétendu la même chose, sont aussi incertains ou suscitent les mêmes doutes que celui de Dostoïevski.) Les personnes qui sont atteintes d’épilepsie peuvent donner une impression d’hébétude, de développement inhibé, de même que la maladie accompagne souvent l’idiotie la plus tangible et les déficiences cérébrales les plus importantes, même si ce n’est pas là une composante nécessaire du tableau clinique ; mais ces attaques se rencontrent aussi, avec toutes leurs variations, chez d’autres personnes qui présentent un développement psychique complet et généralement une affectivité plutôt excessive et insuffisamment contrôlée. On ne s’étonnera pas qu’on tienne pour impossible, dans ces conditions, de maintenir l’unité de l’affection clinique dite « épilepsie ». La similitude que nous trouvons dans les symptômes manifestes semble appeler une conception fonctionnelle : c’est comme si un mécanisme de décharge pulsionnelle anormale était préformé organiquement, mécanisme auquel on a recours dans des conditions et des circonstances très différentes : dans le cas de perturbations de l’activité cérébrale dues à de graves affections tissulaires et toxiques et aussi dans le cas d’une domination insuffisante de l’économie psychique, le fonctionnement de l’énergie à l’œuvre dans l’âme atteignant alors un point critique. Sous cette bipartition, on pressent l’identité du mécanisme sous-jacent de la décharge pulsionnelle. Celui-ci ne peut pas non plus être très éloigné des processus sexuels qui, fondamentalement, sont d’origine toxique. Les plus anciens médecins appelaient déjà le coït une petite épilepsie et reconnaissaient ainsi dans l’acte sexuel une atténuation et une adaptation de la décharge d’excitation épileptique.

La « réaction épileptique », comme on peut appeler cet élément commun, se tient sans aucun doute à la disposition de la névrose dont l’essence consiste en ceci : liquider par des moyens somatiques les masses d’excitation dont elle ne vient pas à bout psychiquement. Ainsi l’attaque épileptique devient un symptôme de l’hystérie et est adaptée et modifiée par celle-ci, tout comme elle l’est dans le déroulement sexuel normal. On a donc tout à fait le droit de différencier une épilepsie organique d’une épilepsie « affective ». La signification pratique est la suivante : celui qui est atteint de la première souffre d’une affection cérébrale, celui qui a la seconde est un névrosé. Dans le premier cas, la vie psychique est soumise à une perturbation étrangère venue du dehors ; dans le second cas, la perturbation est une expression de la vie psychique elle-même.

Il est on ne peut plus probable que l’épilepsie de Dostoïevski soit de la seconde sorte. On ne peut pas le prouver absolument ; il faudrait pour ce faire être à même d’insérer la première apparition des attaques et leurs fluctuations ultérieures dans l’ensemble de sa vie psychique, et nous en savons trop peu pour cela. Les descriptions des attaques elles-mêmes ne nous apprennent rien, les informations touchant les relations entre les attaques et les expériences vécues sont lacunaires et souvent contradictoires. L’hypothèse la plus vraisemblable est que les attaques remontent loin dans l’enfance de Dostoïevski, qu’elles ont été représentées (vertreten) très tôt par des symptômes assez légers et qu’elles n’ont pas pris une forme épileptique avant le bouleversant événement de sa dix-huitième année, l’assassinat de son père [3]. Cela nous arrangerait bien si l’on pouvait établir qu’elles ont cessé complètement durantle temps de sa détention en Sibérie, mais d’autres données contredisent cette hypothèse [4]. La relation évidente entre le parricide dans Les Frères Karamazov et le destin du père de Dostoïevski a frappé plus d’un de ses biographes et les a conduits à faire référence à une « certaine orientation psychologique moderne ». Le point de vue psychanalytique, car c’est lui qui est ici visé, est enclin à reconnaître dans cet événement le traumatisme le plus sévère et dans la réaction consécutive de Dostoïevski la pierre angulaire de sa névrose.

Mais, si j’entreprends de fonder psychanalytiquement cette conception, je risque d’être incompréhensible à ceux qui ne sont pas familiers avec les modes d’expression et les enseignements de la psychanalyse.

Nous avons un point de départ assuré. Nous connaissons le sens des premières attaques de Dostoïevski dans ses années de jeunesse, bien avant l’entrée en scène de l’« épilepsie ». Ces attaques avaient une signification de mort ; elles étaient annoncées par l’angoisse de la mort et consistaient en des états de sommeil léthargique. La maladie le toucha d’abord sous la forme d’une mélancolie soudaine et sans fondement alors qu’il n’était encore qu’un petit garçon ; comme il le dit plus tard à son ami Solovieff, il avait alors le sentiment qu’il allait mourir sur-le-champ ; et, de fait, il s’ensuivait alors un état en tout point semblable à la mort réelle… Son frère André a raconté que Fédor, déjà dans ses jeunes années, avant de s’endormir, prenait soin de disposer des petits bouts de papier près de lui : il craignait de tomber, la nuit, dans un sommeil semblable à la mort, et demandait qu’on ne l’enterrât qu’après un délai de cinq jours (Dostoïevski à la roulette, Introduction, p. LX).

Nous connaissons le sens et l’intention de telles attaques de mort. Elles signifient une identification avec un mort, une personne effectivement morte ou encore vivante, mais dont on souhaite la mort. Le second cas est le plus significatif. L’attaque a alors la valeur d’une punition. On a souhaité la mort d’un autre, maintenant on est cet autre, et on est mort soi-même. La théorie psychanalytique affirme ici que, pour le petit garçon, cet autre est, en principe, le père et qu’ainsi l’attaque – appelée hystérique – est une autopunition pour le souhait de mort contre le père haï.

Le meurtre du père est, selon une conception bien connue, le crime majeur et originaire de l’humanité aussi bien que de l’individu [5]. C’est là en tout cas la source principale du sentiment de culpabilité ; nous ne savons pas si c’est la seule ; l’état des recherches ne permet pas d’établir l’origine psychique de la culpabilité et du besoin d’expiation. Mais il n’est pas nécessaire qu’elle soit unique. La situation psychologique en cause est compliquée et demande une élucidation. La relation du petit garçon à son père est, comme nous disons, une relation ambivalente. À côté de la haine qui voudrait éliminer le père en tant que rival, un certain degré de tendresse envers lui est, en règle générale, présent. Les deux attitudes conduisent conjointement à l’identification au père ; on voudrait être à la place du père parce qu’on l’admire, qu’on souhaiterait être comme lui et aussi parce qu’on veut l’éloigner. Tout ce développement va alors se heurter à un obstacle puissant : à un certain moment, l’enfant en vient à comprendre que la tentative d’éliminer le père en tant que rival serait punie de castration par celui-ci. Sous l’effet de l’angoisse de castration, donc dans l’intérêt de préserver sa masculinité, il va renoncer au désir de posséder la mère et d’éliminer le père. Pour autant que ce désir demeure dans l’inconscient, il forme la base du sentiment de culpabilité. Nous croyons que nous avons décrit là des processus normaux, le destin normal de ce qui est appelé « complexe d’Œdipe » ; nous devons néanmoins y apporter un important complément.

Une autre complication survient quand chez l’enfant le facteur constitutionnel que nous appelons la bisexualité se trouve être plus fortement développé. Alors la menace que la castration fait peser sur la masculinité renforce l’inclination [du garçon] à se replier dans la direction de la féminité, à se mettre à la place de la mère et à tenir le rôle de celle-ci comme objet d’amour pour le père. Seulement l’angoisse de castration rend également cette solution impossible. On comprend que l’on doit aussi assumer la castration si l’on veut être aimé de son père comme une femme. Ainsi les deux motions, la haine du père et l’énamoration pour le père, tombent sous le coup du refoulement. Il y a pourtant une certaine différence psychologique : la haine du père est abandonnée sous l’effet de l’angoisse d’un danger extérieur (la castration), tandis que l’énamoration pour le père est traitée comme un danger pulsionnel interne qui néanmoins, dans son fond, se ramène au même danger extérieur.

Ce qui rend la haine du père inacceptable, c’est l’angoisse devant le père ; la castration est effroyable, aussi bien comme punition que comme prix de l’amour. Des deux facteurs qui refoulent la haine du père, c’est le premier, l’angoisse directe de punition et de castration, que nous appelons normal ; le renforcement pathogène semble survenir seulement avec l’autre facteur : l’angoisse devant la position féminine. Une forte prédisposition bisexuelle vient ainsi conditionner ou renforcer la névrose. Une telle prédisposition doit assurément être supposée chez Dostoïevski ; elle se révèle sous une forme virtuelle (homosexualité latente) dans l’importance des amitiés masculines au cours de sa vie, dans son comportement, marqué d’une étrange tendresse, avec ses rivaux en amour et dans sa compréhension remarquable pour des situations qui ne s’expliquent que par une homosexualité refoulée, comme le montrent de nombreux exemples de ses nouvelles.

Je regrette, mais sans y pouvoir rien changer, que ces développements sur les attitudes de haine et d’amour envers le père et sur la transformation qu’elles subissent sous l’influence de la menace de castration paraissent au lecteur non familier avec la psychanalyse manquer à la fois de goût et de crédibilité. Je ne puis que m’attendre à ce que le complexe de castration ne manque pas de susciter la répugnance la plus générale. Mais qu’on me permette d’affirmer que l’expérience psychanalytique place précisément ces rapports au-delà de tout doute et nous apprend à y reconnaître la clef de toute névrose. Il nous faut donc tenter de l’appliquer aussi à ce qu’on appelle l’épilepsie de notre auteur. Mais elles sont si étrangères à notre conscience, les choses par lesquelles notre vie psychique inconsciente est gouvernée ! Ce que j’ai dit jusqu’ici n’épuise pas les conséquences du refoulement de la haine du père dans le complexe d’Œdipe. Quelque chose de nouveau vient s’ajouter, à savoir que l’identification avec le père, finalement, se taille une place permanente dans le moi : elle est reçue dans le moi, mais elle s’y installe comme une instance particulière s’opposant à l’autre contenu du moi. Nous lui donnons alors le nom de surmoi et nous lui assignons, en tant qu’elle est l’héritière de l’influence des parents, les fonctions les plus importantes.

Si le père était dur, violent, cruel, alors le surmoi recueille de lui ces attributs et, dans sa relation avec le moi, la passivité, qui précisément devait avoir été refoulée, s’établit de nouveau. Le surmoi est devenu sadique, le moi devient masochique, c’est-à-dire, au fond, féminin passif. Un grand besoin de punition s’institue alors dans le moi qui, pour une part, s’offre comme victime au destin, pour une autre part trouve satisfaction dans le mauvais traitement infligé par le surmoi (conscience de culpabilité). Toute punition est bien dans son fond la castration et, comme telle, satisfaction de la vieille attitude passive envers le père. Le destin lui-même n’est en définitive qu’une projection ultérieure du père. Les processus normaux dans la formation de la conscience morale doivent être semblables aux processus anormaux décrits ici. Nous n’avons pas encore réussi à déterminer la frontière entre les deux. On remarque qu’ici le rôle majeur dans le dénouement revient à la composante passive de la féminité refoulée. En outre, il importe, en tant que facteur accidentel, que le père – qui est craint dans tous les cas – soit ou non particulièrement violent dans la réalité. Il l’était dans le cas de Dostoïevski, et nous pouvons faire remonter son extraordinaire sentiment de culpabilité aussi bien que son comportement masochique à une composante féminine singulièrement forte. Ainsi la formule pour Dostoïevski est la suivante : une prédisposition bisexuelle particulièrement forte, et une capacité de se défendre avec une particulière intensité contre la dépendance envers un père particulièrement dur. Nous ajoutons cette caractéristique de bisexualité aux composantes de son être déjà reconnues. Le symptôme précoce d’« attaques de mort » (Todesanfälle) peut alors se comprendre comme une identification avec le père au niveau du moi, identification qui est autorisée par le surmoi comme punition. « Tu voulais tuer le père afin d’être toi-même le père. Maintenant tu es le père mais le père mort. » C’est là le mécanisme habituel du symptôme hystérique. Et en outre : « Maintenant le père te tue. » Pour le moi, le symptôme de mort est, dans le fantasme, une satisfaction du désir masculin et en même temps une satisfaction masochique ; pour le surmoi, c’est une satisfaction punitive, à savoir une satisfaction sadique. Les deux instances, le moi et le surmoi, tiennent à nouveau le rôle du père. Pour nous résumer, la relation entre la personne et l’objet-père, tout en conservant son contenu, s’est transformée en une relation entre le moi et le surmoi : une nouvelle mise en scène sur une seconde scène. De telles réactions infantiles provenant du complexe d’Œdipe peuvent disparaître si la réalité ne leur apporte aucun aliment nouveau. Mais le caractère du père demeure le même ; bien plus, il se détériore avec les années, de sorte que la haine de Dostoïevski envers son père et son vœu de mort contre ce mauvais père demeurent aussi les mêmes. Or il est dangereux que la réalité accomplisse de tels désirs refoulés. Le fantasme est devenu réalité et toutes les mesures défensives se trouvent alors renforcées. Les attaques de Dostoïevski revêtent maintenant un caractère épileptique ; elles ont toujours le sens d’une identification avec le père comme punition mais elles sont devenues terribles, comme le fut la mort, effrayante, de son propre père. Quel contenu ont-elles reçu plus tard, et particulièrement quel contenu sexuel ? Il est impossible de le deviner.

Une chose est remarquable : à l’aura de l’attaque, un moment de béatitude suprême est éprouvé, moment qui peut très bien avoir fixé le triomphe et la libération ressentis à la nouvelle de la mort du père, immédiatement suivie d’une punition d’autant plus cruelle. Une telle séquence de triomphe et de deuil, de fête joyeuse et de deuil, nous l’avons aussi devinée chez les frères de la horde primitive qui avaient tué le père et nous la trouvons répétée dans la cérémonie du repas totémique. S’il s’avérait que Dostoïevski ne souffrît pas d’attaques en Sibérie, cela authentifierait simplement l’idée que ses attaques étaient sa punition. Il n’en avait plus besoin dès l’instant qu’il était puni autrement. Mais ceci ne peut pas être prouvé. Du moins cette nécessité d’une punition pour l’économie psychique de Dostoïevski explique-t-elle le fait qu’il réussit à passer sans être brisé à travers ces années de misère et d’humiliation. La condamnation de Dostoïevski comme criminel politique était injuste et il ne l’ignorait pas, mais il accepta la punition imméritée infligée par le Tsar, le Petit Père, comme un substitut de la punition que son péché envers le père réel avait méritée. Au lieu de se punir lui-même, il se laissa punir par un remplaçant du père. On a ici un aperçu de la justification psychologique des punitions infligées par la Société. C’est un fait que de très nombreux criminels demandent à être punis. Leur surmoi l’exige, et s’épargne ainsi d’avoir à infliger lui-même la punition.

Quiconque connaît la transformation compliquée de signification que subit le symptôme hystérique comprendra qu’il ne saurait être question ici de chercher à approfondir le sens des attaques de Dostoïevski au-delà d’un tel commencement [6]. Il nous suffit de supposer que leur signification originaire demeura inchangée sous tout ce qui vint ensuite s’y superposer. Nous avons le droit d’affirmer que Dostoïevski ne se libéra jamais du poids que l’intention de tuer son père laissa sur sa conscience. C’est là ce qui détermina aussi son comportement dans les deux autres domaines où la relation au père est décisive : son comportement envers l’autorité de l’Etat et envers la croyance en Dieu. Dans le premier de ces domaines, il en vint à une soumission complète au Tsar, le Petit Père, qui avait une fois joué avec lui, dans la réalité, la comédie de la mise à mort, que son attaque avait si souvent représentée en jeu. Ici la pénitence l’emporta. Dans le domaine religieux, il garda plus de liberté. D’après certains témoignages, apparemment dignes de confiance, il oscilla jusqu’au dernier moment de sa vie entre la foi et l’athéisme. Sa grande intelligence lui interdisait de passer outre une quelconque des difficultés intellectuelles à quoi conduit la foi. Par une répétition individuelle d’un développement accompli dans l’histoire universelle, il espérait trouver dans l’idéal du Christ une issue et une libération de la culpabilité et même utiliser ses souffrances pour revendiquer un rôle de Christ. Si, tout compte fait, il ne parvint pas à la liberté et devint un réactionnaire, ce fut parce que la culpabilité filiale, qui est présente en tout être humain et sur quoi s’établit le sentiment religieux, avait en lui atteint une force supra-individuelle et était insurmontable, même pour sa grande intelligence. Nous nous exposons ici au reproche d’abandonner l’impartialité de l’analyse et de soumettre Dostoïevski à des jugements que pourrait seul justifier le point de vue partisan d’une conception du monde déterminée. Un conservateur prendrait le parti du Grand Inquisiteur et jugerait Dostoïevski autrement. L’objection est fondée ; on peut seulement dire, pour l’atténuer, que la décision de Dostoïevski paraît bien avoir été déterminée par une inhibition de pensée due à sa névrose.

Ce n’est guère un hasard si trois des chefs-d’œuvre de la littérature de tous les temps, l’Œdipe Roi de Sophocle, l’Hamlet de Shakespeare et Les Frères Karamazov de Dostoïevski, traitent tous du même thème, le meurtre du père. Dans les trois œuvres, le motif de l’acte – la rivalité sexuelle pour une femme – est aussi révélé. La représentation la plus franche est certainement celle du drame, qui suit la légende grecque. Là, c’est encore le héros lui-même qui accomplit l’acte. Mais l’élaboration poétique est impossible sans adoucissement et sans voiles. L’aveu sans détours de l’intention de parricide, à quoi nous parvenons dans l’analyse, paraît intolérable en l’absence de préparation analytique. Tout en maintenant les faits, le drame grec introduit l’indispensable atténuation de façon magistrale en projetant le motif inconscient du héros dans le réel sous la forme d’une contrainte du destin qui lui est étrangère. Le héros commet l’acte involontairement et apparemment sans être influencé par la femme, cette connexion étant cependant prise en considération, car le héros ne peut conquérir la mère reine que s’il a répété son action contre le monstre qui symbolise le père. Après que sa faute a été révélée et rendue consciente, le héros ne tente pas de s’en débarrasser en faisant appel à l’idée auxiliaire d’une contrainte du destin. Sa faute au contraire est reconnue et punie tout comme si elle était une faute pleinement consciente, ce qui peut apparaître injuste à notre réflexion mais ce qui est psychologiquement parfaitement correct. Dans le drame anglais, la présentation est plus indirecte ; le héros n’a pas commis lui-même l’action : elle est accomplie par quelqu’un d’autre, pour lequel il ne s’agit pas de parricide. Le motif inconvenant de rivalité sexuelle vis-à-vis de la femme n’a pas besoin par conséquent d’être voilé. Nous voyons aussi le complexe d’Œdipe du héros, pour ainsi dire dans une lumière réfléchie, en apprenant l’effet sur lui du crime de l’autre. Il devrait venger l’acte mais se trouve étrangement incapable de le faire. Nous savons que c’est son sentiment de culpabilité qui le paralyse ; d’une façon absolument conforme aux processus névrotiques, le sentiment de culpabilité est déplacé sur la perception de son incapacité à accomplir cette tâche. Certains signes montrent que le héros ressent sa culpabilité comme supra-individuelle. Il méprise les autres non moins que lui-même : « Si l’on traite chacun selon son mérite, qui pourra échapper au fouet ? » Le roman du Russe fait un pas de plus dans cette direction. Là aussi, le meurtre est commis par quelqu’un d’autre, mais cet autre est, vis-à-vis de l’homme tué, dans la même relation filiale que le héros Dimitri et, chez lui, le motif de la rivalité sexuelle est ouvertement admis. C’est un frère du héros et il est remarquable que Dostoïevski lui ait attribué sa propre maladie, la prétendue épilepsie, comme s’il voulait avouer que l’épileptique, le névrosé en lui, était un parricide. Puis, dans la plaidoirie au cours du procès, il y a la fameuse dérision de la psychologie – c’est une arme à deux tranchants [7]. Magnifique déguisement, car il nous suffit de le retourner pour découvrir le sens le plus profond de la façon de voir de Dostoïevski. Ce n’est pas la psychologie qui mérite la dérision mais la procédure d’enquête judiciaire. Peu importe de savoir qui effectivement a accompli l’acte. La psychologie se préoccupe seulement de savoir qui l’a voulu dans son cœur et qui l’a accueilli une fois accompli. Pour cette raison, tous les frères, à part la figure qui contraste avec les autres, Aliocha, sont également coupables : le jouisseur soumis à ses pulsions, le cynique sceptique et le criminel épileptique. Dans Les Frères Karamazov, on rencontre une scène particulièrement révélatrice sur Dostoïevski. Le Starets a reconnu au cours de sa conversation avec Dimitri que celui-ci est prêt à commettre le parricide, et il se prosterne devant lui. Il ne peut s’agir là d’une expression d’admiration ; cela doit signifier que le saint rejette la tentation de mépriser ou de détester le meurtrier et, pour cela, s’humilie devant lui. La sympathie de Dostoïevski pour le criminel est en fait sans limite. Elle va bien au-delà de la pitié à laquelle a droit le malheureux ; elle nous rappelle la terreur sacrée avec laquelle, dans l’Antiquité, on considérait les épileptiques et les fous. Le criminel est pour lui presque comme un rédempteur ayant pris sur lui la faute qui, sinon, aurait dû être portée par d’autres. Il n’est plus nécessaire de tuer puisqu’il a déjà tué ; et on doit lui en être reconnaissant puisque, sans lui, on aurait été obligé soi-même de tuer. Il ne s’agit pas seulement d’une pitié bienveillante mais d’une identification, sur la base d’impulsions meurtrières semblables, en fait d’un narcissisme légèrement déplacé. La valeur éthique de cette bonté n’a pas pour autant à être contestée. Peut-être est-ce là, en règle générale, le mécanisme de ce qui nous fait compatir à autrui, mécanisme qui se laisse facilement discerner dans le cas extrême de l’écrivain dominé par la conscience de la culpabilité. Il n’y a pas de doute que cette sympathie par identification a déterminé de façon décisive le choix que Dostoïevski a fait de ses sujets. Il a d’abord traité du criminel commun (celui qui agit par égoïsme), du criminel politique et religieux, et ce n’est qu’à la fin de sa vie qu’il remonta jusqu’au criminel originel, le parricide, et qu’il fit littérairement à travers lui sa confession.

La publication des écrits posthumes de Dostoïevski et des journaux intimes de sa femme a vivement éclairé un épisode de sa vie, la période où Dostoïevski, en Allemagne, était obsédé par la passion du jeu (Dostoïevski à la roulette). On ne peut voir là autre chose qu’un accès indiscutable de passion pathologique. Les rationalisations ne manquaient pas pour cette conduite aussi singulière qu’indigne. Le sentiment de culpabilité, ce qui n’est pas rare chez les névrosés, s’était fait remplacer par quelque chose de tangible, le poids d’une dette, et Dostoïevski pouvait alléguer qu’il tentait par ses gains au jeu de rendre possible son retour en Russie sans se faire incarcérer par ses créanciers. Mais ce n’était là qu’un prétexte. Dostoïevski était assez lucide pour s’en apercevoir et assez honnête pour l’avouer. Il savait que l’essentiel était le jeu en lui-même, le jeu pour le jeu [8]. Tous les traits de son comportement insensé, marqué de l’emprise des pulsions, le montrent, avec quelque chose de plus : il ne s’arrêtait pas avant d’avoir tout perdu. Le jeu était pour lui aussi une voie vers l’autopunition. Il avait donné d’innombrables fois à sa jeune femme sa promesse ou sa parole d’honneur qu’il ne jouerait plus, ou qu’il ne jouerait plus ce jour-ci ; et, comme elle le raconte, il rompait sa promesse presque toujours. Quand ses pertes les avaient conduits l’un et l’autre à la plus grande misère, il en tirait une seconde satisfaction pathologique. Il pouvait alors s’injurier, s’humilier devant elle, l’inciter à le mépriser et à regretter d’avoir épousé un vieux pécheur comme lui ; puis, la conscience ainsi soulagée, il se remettait à jouer le jour suivant. La jeune femme s’habituait à ce cycle car elle avait remarqué que la seule chose dont en réalité on pouvait attendre le salut, la production littéraire, n’allait jamais mieux que lorsqu’ils avaient tout perdu et engagé leurs derniers biens. Bien entendu, elle ne saisissait pas le rapport. Quand le sentiment de culpabilité de Dostoïevski était satisfait par les punitions qu’il s’était infligées à lui-même, son inhibition au travail était levée et il s’autorisait à faire quelques pas sur la voie du succès [9]…

Quel fragment d’une enfance longtemps enfouie surgit ainsi, se répétant dans la compulsion au jeu ? On le devine sans peine si l’on s’appuie sur une nouvelle d’un écrivain contemporain. Stefan Zweig, qui a consacré une étude à Dostoïevski lui-même (Trois Maîtres), raconte dans son recueil de trois nouvelles, La Confusion des sentiments, une histoire qu’il intitule « Vingt-quatre heures de la vie d’une femme ». Ce petit chef-d’œuvre ne prétend que montrer à quel point la femme est un être irresponsable, à quels excès surprenants pour elle-même elle peut être conduite à travers une expérience inattendue. Mais la nouvelle dit en fait beaucoup plus. Elle montre, sans chercher d’excuses, quelque chose de tout à fait autre, de généralement humain, ou plutôt de masculin, une fois qu’on la soumet à une interprétation analytique. Une telle interprétation est si manifestement évidente qu’on ne peut la refuser. Selon un trait propre à la nature de la création artistique, l’auteur, qui est un de mes amis, a pu m’assurer que l’interprétation que je lui ai communiquée avait été tout à fait étrangère à sa connaissance et à son intention, bien que maints détails dans le récit parussent expressément placés pour nous indiquer la trace secrète. Dans la nouvelle de Zweig, une vieille dame distinguée raconte à l’auteur une expérience qu’elle a vécue plus de vingt ans auparavant. Devenue précocement veuve, mère de deux fils n’ayant plus besoin d’elle, elle n’attendait plus rien de la vie quand, dans sa quarante-deuxième année, au cours d’un de ses voyages sans but, elle se trouva dans la salle de jeu du casino de Monaco et, parmi les singulières impressions que fait naître ce lieu, elle fut bientôt fascinée par la vue de deux mains qui semblaient trahir toutes les sensations du joueur malheureux, avec une franchise et une intensité bouleversantes. Ces mains appartenaient à un beau jeune homme – l’auteur lui donne, comme sans le vouloir, l’âge du fils aîné de celle qui regarde – qui, après avoir tout perdu, quitte la salle dans le désespoir le plus profond, avec l’intention probable de mettre fin à sa vie sans espoir dans les jardins du casino. Une sympathie inexplicable la pousse à le suivre et à tout tenter pour le sauver. Il la prend pour une de ces femmes importunes qui fréquentent ce lieu et il veut s’en débarrasser, mais elle reste avec lui et se voit, de la manière la plus naturelle, dans l’obligation de partager sa chambre à l’hôtel et finalement son lit. Après cette nuit d’amour improvisée, elle obtient du jeune homme, apparemment calmé, la promesse, faite solennellement, qu’il ne jouera plus jamais ; elle lui donne de l’argent pour son voyage de retour et lui promet de le rencontrer à la gare, avant le départ du train. Mais voici que s’éveille en elle une grande tendresse pour lui, qu’elle veut tout sacrifier pour le garder, et décide de partir en voyage avec lui au lieu de prendre congé de lui. Différents hasards contraires l’en empêchent : elle manque le train. Dans sa nostalgie pour celui qui a disparu, elle retourne à la salle de jeu et elle y découvre à nouveau, à son horreur, les mains qui avaient d’abord éveillé sa brûlante sympathie. L’oublieux du devoir est retourné au jeu. Elle lui rappelle sa promesse mais, possédé par sa passion, il la traite de trouble-fête, lui demande de partir et lui jette à la tête l’argent avec lequel elle avait voulu le sauver. Dans une profonde honte, il lui faut s’enfuir et, plus tard, elle peut apprendre qu’elle n’a pas réussi à le préserver du suicide.

Cette histoire brillamment contée, d’un enchaînement sans faille, se suffit assurément à elle-même et ne manque pas de produire un grand effet sur le lecteur. Mais l’analyse nous apprend que son invention provient d’un fantasme de désir de la période de la puberté, fantasme qui reste conscient comme souvenir chez de nombreuses personnes. Le fantasme tient en ceci : la mère pourrait elle-même initier le jeune homme à la vie sexuelle pour le préserver des dommages redoutés de l’onanisme. Les nombreuses œuvres traitant d’une rédemption ont la même origine. Le « vice » de l’onanisme est remplacé par la passion du jeu ; l’accent mis sur l’activité passionnée des mains trahit cette dérivation. Effectivement, la passion du jeu est un équivalent de l’ancienne compulsion à l’onanisme ; c’est le même mot de « jouer » qui est utilisé dans la chambre des enfants pour désigner l’activité des mains sur les organes génitaux. Le caractère irrésistible de la tentation, les résolutions solennelles et pourtant toujours démenties de ne plus jamais le faire, l’étourdissant plaisir et la mauvaise conscience – on se détruit (suicide) –, tout cela est demeuré inaltéré dans la substitution. Il est vrai que la nouvelle de Zweig est racontée par la mère, non par le fils. Cela doit flatter le fils de penser : si la mère savait à quels dangers l’onanisme me conduit, elle m’en préserverait certainement en m’autorisant à diriger toute ma tendresse sur son corps à elle. L’équivalence de la mère avec la putain, effectuée par le jeune homme dans la nouvelle de Zweig, est en connexion avec le même fantasme. Elle rend aisément abordable celle qui est inaccessible ; la mauvaise conscience qui accompagne ce fantasme amène l’issue malheureuse du récit. Il est aussi intéressant de remarquer comment la façade donnée à la nouvelle par l’auteur tente de dissimuler son sens analytique. Car il est très contestable que la vie amoureuse de la femme soit dominée par des impulsions soudaines et énigmatiques. L’analyse découvre au contraire une motivation adéquate pour le comportement surprenant de cette femme qui, jusque-là, s’est détournée de l’amour. Fidèle à la mémoire de l’époux disparu, elle s’était armée contre toutes les demandes de cet ordre mais – et là le fantasme du fils n’a pas tort – elle n’avait pas échappé en tant que mère à son transfert d’amour, tout à fait inconscient, sur le fils ; le destin put la saisir à cette place non surveillée. Si la passion du jeu, avec les vaines luttes pour s’en détourner et les occasions qu’elle offre à l’autopunition, constitue une répétition de la compulsion d’onanisme, alors nous ne serons pas surpris que, dans la vie de Dostoïevski, elle occupe une si grande place. Nous ne trouvons en effet aucun cas de névrose grave où la satisfaction auto-érotique de la prime enfance et de la puberté n’ait joué son rôle, et les relations entre les efforts pour la réprimer et l’angoisse envers le père sont bien connues pour qu’il soit nécessaire de faire plus que les mentionner [10].

Cette réticence est incontestablement sensible dans le texte qu’on vient de lire. Elle témoigne, selon nous, d’une réserve, ou d’une ambivalence, plus profonde. Elle n’échappa pas, d’ailleurs, à un de ses premiers lecteurs, le psychanalyste Theodor Reik, qui reprocha à Freud tant sa sévérité morale à l’endroit de Dostoïevski que la construction de son essai, et en particulier l’apparente digression finale sur la nouvelle de Stefan Zweig.

Dans une lettre à Reik, Freud reconnaît partiellement le bien-fondé de ces objections – « cet essai fut écrit à contrecœur » – mais il n’en reproche pas moins à Dostoïevski de s’être « limité à la vie psychique anormale » (étrange critique de la part de celui qui se la vit tant de fois adressée !). Et il conclut par cet aveu : « Je n’aime pas réellement Dostoïevski. Cela vient de ce que ma patience envers les natures parthologiques s’épuise entièrement dans l’analyse. »

On peut penser qu’au-delà du motif général invoqué, la « pathologie » propre de Dostoïevski éveillait chez Freud une sorte d’aversion. S’il y résiste, n’est-ce pas parce qu’elle met en œuvre, mais aussi en actes, un thème qui a hanté la pensée freudienne : le meurtre du père ? Thème que Freud aborde dans le mythe – d’Œdipe-Roi au Moïse – alors que Dostoïevski, ce « caractère pulsionnel », l’incarne effectivement. Entre le meurtre symbolique du « père originaire » – l’Urvater – et le parricide du père réel, entre les frères Karamazov et les frères de la horde primitive, l’analogie est évidente, et la distance infinie.

J.-B. Pontalis

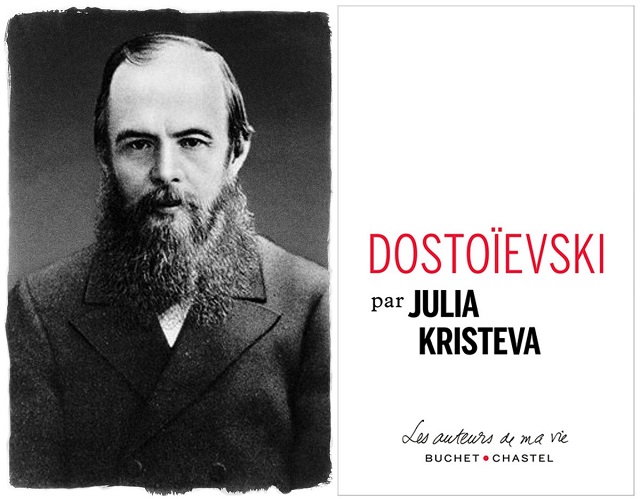

- Dostoïevski en 1863.

in Tel Quel 76, Eté 1978.

Dostoïevski, Freud, la roulette

par Philippe Sollers

« J’aperçois dans son ensemble une convulsion qui met en jeu le mouvement global des êtres. Elle va de la disparition de la mort à cette fureur voluptueuse qui, peut-être, est le sens de la disparition. »

« Il y a devant l’espèce humaine une double perspective : d’une part, celle du plaisir violent, de l’horreur et de la mort — exactement celle de la poésie — et, en sens opposé, celle de la science ou du monde réel de l’utilité. Seuls l’utile, le réel, ont un caractère sérieux. Nous ne sommes jamais en droit de lui préférer la séduction : la vérité a des droits sur nous. Elle a même sur nous tous les droits. Pourtant, nous devons répondre à quelque chose qui, n’étant pas Dieu, est plus forte que tous les droits : cet impossible auquel nous n’accédons qu’oubliant la vérité de tous ces droits, qu’acceptant la disparition. »GEORGES BATAILLE, L’Impossible.

Dans l’accélération des bavardages sur les soi-disant rapports entre littérature et psychanalyse, bizarrement, la pièce principale du dossier n’est presque jamais évoquée. Il s’agit, bien entendu, du texte capital de Freud sur Dostoïevski, Dostoiëvski et le Parricide, qui date de 1926.

Freud disait que l’hystérie était une « œuvre d’art déformée ». La psychanalyse, née d’une réponse à l’hystérie, peut-elle aller jusqu’à penser l’hystérie « réussie » que seraient l’art, la littérature ? Vieille question toujours nouvelle, de plus en plus nouvelle ; question de bon sens et de mauvais sens, question de savoir jusqu’où va le corps du sens, et que je voudrais aborder cette fois à travers l’écriture et l’épilepsie.

Si Freud est allé aux limites refoulées du sens commun, s’il a éclairé comme personne le lien d’insoluble qui noue la communauté en tant que soumise au sexe hanté du langage, il n’y a ce pendant pas de raison de le prendre comme mesure d’une expérience singulière incommunicable. L’écrit, comme incommunicable-communiqué restant pourtant incommunicable, n’en continue pas moins de travailler l’analyse au point de la découvrir dans ses surdités. Le texte de Freud est, sur ce sujet, exemplaire pour son agressivité tonique (bien préférable à toutes les dévotions) et sa portée politique. En un sens, je pense que toute la politique que l’on peut tirer de l’analyse s’y trouve fondée.

Dostoïevski, à la fin du XIXe siècle, ouvre, avec Poe, Baudelaire, Rimbaud, Lautréamont, Mallarmé, Nietzsche, l’espace sans garanties de notre modernité bouleversée, modernité qui replonge abruptement dans les plus immémoriales interrogations de l’espèce. L’analyse s’est inventée en même temps que Dostoïevski se taisait, comme elle a resurgi, à travers Lacan, au moment où Joyce, par exemple, cessait d’écrire pour laisser s’écrire ce qu’il avait écrit. De l’écriture, nous avons désormais tout autre chose à penser en tenant compte de cette scène où ce qui se pense se parle à l’insu de la pensée qui croit se parler.

C’est de l’enjeu de la religion même qu’il s’agit, et non pas de philosophie : la signature de Freud, c’est sa vérité, fait retour, pour chacun, à celle de Moïse. Le christianisme décomposé laisse, de même, à nu l’énigme du Christ. Bref, une singulière histoire arrive dans ce coin-là, et pas par hasard, et pas comme allant de soi.

Freud commence ainsi : « Dans la riche personnalité de Dostoïevski, on peut distinguer quatre aspects : l’écrivain, le névrosé, le moraliste et le pécheur. Comment se repérer dans cette déconcertante complexité ? L’écrivain est le moins contestable. il a sa place non loin de Shakespeare. Les Frères Karamazov sont le plus beau roman qui ait jamais été écrit... Hélas, devant le problème de l’écrivain, la psychanalyse doit mettre bas les armes. »

L’appel aux armes est donc prononcé. Quand on sait combien le tissu analytique est redevable, pour sa recharge imaginaire, au « mystère » de l’existence de Shakespeare, on perçoit immédiatement que, la « vie » de Dostoïevski étant pour une grande part vérifiable, l’investissement d’une comparaison entre ces deux noms ne peut être que massivement intéressée. Mais retenons seulement pour l’instant cette stupéfiante division, par Freud, de Dostoïevski en quatre, ce dépècement initial. Dostoïevski n’était donc que pour un quart écrivain ? Il était un homme pour les trois quarts plus un écrivain ? Mais qui donc affirme ici, à travers Freud, que l’écrivain doit être par ailleurs un humain ? La raison classique ? La raison freudienne ? Quelque chose comme un désir venant de plus loin ? A vrai dire, les Lumières n’auraient rien assuré d’autre, surtout à propos de Sade. Devons nous définir le rationalisme comme ce qui ne repère, comme pour un iceberg, qu’un quart d’écriture ? Comme ce qui veille, en homme de quart, sur le pont du langage, dans cette nuit dont n’émerge qu’un fanal, un signal ? L’écrivain, à part son quart, est-il comme les autres ? Et les autres, tous les autres, s’il leur prenait l’envie ou la fantaisie de se rajouter un quart deviendraient-ils pour autant écrivains ? Est-il concevable que Dieu ait écrit les tables de la Loi ; ou bien Moïse, en trois quarts d’homme égyptien, s’est-il affublé d’un autre quart d’écriture ? Qui était donc Shakespeare ? Le procès est ouvert. A la majorité des trois quarts la légitimité d’un jugement atteint son quorum.

En tant que moraliste, Dostoïevski est en effet « attaquable ». « Après les combats les plus violents pour réconcilier les revendications pulsionnelles de l’individu avec les exigences de la communauté humaine, il a régressé jusqu’à une soumission à l’autorité temporelle et spirituelle, le respect du Tzar et du Dieu des chrétiens, ainsi qu’à un nationalisme étroit... Il a laissé échapper l’occasion de devenir un maître et un libérateur de l’humanité, il a rejoint ses geôliers, l’avenir culturel de l’homme aura peu de dettes à son égard. On peut vraisemblablement démontrer qu’il a été condamné à un tel échec par sa névrose. De par sa haute intelligence et son profond amour de l’humanité, une autre voie existentielle eût pu lui être ouverte, celle d’un apôtre. »

Voilà ce qu’écrit Freud, progressiste. Mais en somme ce type de raisonnement pourrait être celui d’un commissaire politique marxiste, d’un bureaucrate actuel de l’empire totalitaire socialiste. Dostoïevski, aujourd’hui vivant, serait redéporté pour des motifs qu’invoque Freud, comme il l’avait été de son vivant pour les motifs opposés.

Etrange situation : le quart d’écrivain serait-il indéfiniment condamnable, quelles que soient ses « idées » ? Ou plus exactement : n’y a-t-il pas, dans le fait même d’écrire plus à vif que ce qui est généralement admis, une logique qui entraîne automatiquement le scandale par rapport à la « progression » de l’humanité ? Si Dostoïevski n’avait pas écrit ce qu’il a écrit, il aurait pu devenir un apôtre. Un maître. Un libérateur. Mais pourquoi un écrivain devrait-il être cet apôtre, ce maître, ce libérateur ? Pour ne pas en écrire trop ? Et en savoir trop à travers ce trop ? Pourquoi l’écriture devrait-elle être progressiste ? Ce que dit Dostoïevski c’est que quelque chose de peut-être plus terrible que le Tzar et l’Orthodoxie est en train de se préparer en Russie. Ce qu’il dit, c’est la possession (démoniaque, pulsion de mort) que représente le nihilisme. Il l’écrit, c’est-à-dire qu’il l’est, mieux, sans doute, qu’aucun nihiliste, qu’aucun socialiste, qu’aucun révolutionnaire. Et, l’étant, il préfère, c’est un fait, le « Dieu des chrétiens ». Ayant l’air de se tromper en 1871, il a raison un siècle après. « Au fond, c’est toujours le même Rousseau et le même rêve de recréer le monde à l’aide de la raison et de l’expérience (positivisme)... Ils coupent les têtes... pourquoi ? Uniquement parce que c’est ce qu’il y à. de plus facile. Dire quelque chose est incomparablement plus difficile. Un désir n’est pas un accomplissement. » Etant admis que tout le monde peut à un moment avoir tort en politique (et même qu’il n’y a probablement pas moyen de faire autrement) il est alors intéressant de voir ce que Freud, lui, choisit, quelques années après avoir écrit ce réquisitoire, comme indulgence sur le plan de l’autorité. C’est clair : Mussolini. Dédicace, en 1933, de Pourquoi la guerre (écrit en collaboration avec Einstein) : « De la part d’un vieil homme qui salue dans le Dirigeant le héros de la culture. » Pourquoi le Duce est-il un « héros de la culture » ? Parce qu’il a fait entamer des fouilles archéologiques qui intéressent Freud. Mais aussi, évidemment, parce que le Vatican n’est pas favorable à la psychanalyse et qu’on.peut espérer jouer Mussolini comme contrepoids à l’Eglise (la Rivista Italiana di Psicanalisi sera interdite sur la demande du père Schmidt, catholique viennois, quelques années après ; Mussolini promettra de faire annuler cette interdiction, mais sans succès). Tout cela, bien entendu, à travers des évolutions d’entourage (Edoardo Weiss, le prétexte d’une cure de patiente, fille d’un proche ami du « Dirigeant », etc.). Mais en 1937, Freud y revient : « le seul protecteur que nous ayons eu jusqu’à présent »... Toujours Mussolini qui, d’ailleurs, interviendra efficacement auprès de Hitler pour obtenir à Freud son visa de sortie d’Autriche. Hélas, donc, entre-temps, Mussolini s’est rapproché des Allemands... Qui aurait pu prévoir une telle catastrophe ? L’archéologie n’est-elle pas une noble passion ? Surtout à Rome, cette ville si riche de passé sur laquelle se dresse malencontreusement l’arrogante présence catholique ? (Freud a mis longtemps à obtenir de lui-même de pouvoir aller à Rome, à vaincre sa répulsion profonde [11].) Pompéi, l’Acropole à la troublante mémoire, les statuettes égyptiennes qui emplissent peu à peu comme des fétiches conjuratoires le bureau de Freud, tout cela est-il davantage la culture que des romans, des milliers de pages écrites ? Il reste que Freud aura conseillé, peut-être non sans humour, à Mussolini de devenir un héros culturel. Faites la culture, pas la guerre... On retrouve là la préoccupation, pour Freud, d’assurer sa paternité symbolique, de l’ancrer dans une sorte d’universalité non juive : en amont (Moïse était égyptien, le Dieu de son père n’était donc pas juif), en aval (Jung devait être son « fils », Mussolini ferait bien de définir son « héroïsme » par rapport à un sage vieil homme)... Ce qui, après tout, est un fantasme comme un autre (pas tout à fait comme un autre) et n’a pas autrement d’importance quant à la validité de l’analyse. Cela arrive quand on croit être un libérateur de l’humanité. Autrement dit quand on se trompe quelque part sur ce qu’enseigne le quatre-quarts d’écriture. Ou encore (confidence personnelle) qu’on n’en est encore qu’à la moitié angoissée de son immersion dans l’écrit. Freud, c’est un fait n’a pas évalué la pulsion de mort jusqu’aux conséquences explosives, ravageantes, qu’elle était en train d’avoir de son temps. Ses prévisions sont beaucoup plus optimistes que celles de Dostoïevski... Humain, trop humain ... Loi tempérée, mise à jour, mais sans les Prophètes...

Voyons maintenant Dostoïevski pervers et criminel. Le moi, dans ce cas, dit Freud, « n’a pas réussi à faire une synthèse et a échoué dans la tentative de réaliser son unité ». Mais, là encore, que deviendrait l’art de Dostoïevski si son « moi » avait réussi une synthèse, une unité ? Comment l’écriture pourrait-elle exhiber le fond du mal, la limite de la perversion et, en même temps, son effondrement, sa dérision ? Comment pourrait-elle être crime, châtiment, et au-delà du crime comme du châtiment ? Crise et description de la crise ? Adulte et enfant ? Froidement fiévreuse et innocente, passion de la distance infinie entre le joueur, l’inquisiteur, une fillette, bourreaux et victimes ? Envers et endroit ? C’est à ce moment que Freud avance son diagnostic sur l’épilepsie de Dostoïevski : en réalité, nous dit-il, il s’agissait d’une hystérie grave. Il est évident que Dostoïevski peut écrire L’Idiot mais n’est pas idiot (la contradiction va si loin que, pour Dostoïevski, il s’agit même de représenter « un homme absolument parfait »). Nous voici à nouveau devant l’irritante question de la sexualité de l’écrivain, de l’artiste, et par conséquent de son fonctionnement psychique paradoxal, le plus bas dans la maladie, le plus haut dans la dimension intellectuelle... « Comme si un mécanisme de décharge pulsionnelle anormale avait été préfiguré de façon organique. » On en vient très vite au postulat du coït commun. « Le même mécanisme est assez proche de l’activité sexuelle, qui est elle-même au fond une source d’intoxication. Les médecins de l’Antiquité appelaient le coït une petite épilepsie... » Faut-il penser qu’il existe un coït courant de l’humanité ? C’est à craindre. C’est bien entendu contre cela que l’hystérique a ses raisons de protester de toute sa conversion, de tout son spectre tendu de grossesse. Mais on pourrait en dire autant, voire plus, de l’épileptique qui ne se résout pas à la petite monnaie de la partie pour le tout, mais en quelque sorte engage son corps tout entier dans l’anomalie provocante de cette affaire, laquelle, d’ailleurs, à travers l’électrochoc, passe pour remettre la conscience en place, c’est-à-dire, pour parler crûment, dans le réglage d’un coït de bonne compagnie. Dans le sens commun, normalement névrotique, « la crise épileptique devient alors un symptôme de l’hystérie et elle se modifie et s’adapte à celui-ci comme si c’était une activité sexuelle normale ». Derrière l’épilepsie de Dostoïevski on retrouve donc l’hystérie : mais si c’était le contraire ? Si l’hystérie ne faisait que commémorer un horizon de mal sacré épileptique ? Si Dostoïevski, de tout son être d’écriture et avec son corps perdu pour lui-même, était passé « à travers » l’hystérie ? Là où l’hystérie, en effet, manifeste la soufflure spasmée d’engendrement, jusqu’à faire de la parole même la source possible de cette tumeur, on pourrait dire que la crise épileptique manifeste une convulsion originaire à l’intérieur du sujet et comme du dedans de son impossibilité génétique. L’hystérie « convertit » la naissance. La crise, dans la morsure de la langue, représenterait comme la roulette des virtualités d’engendrement ressenties par un corps s’éprouvant comme extorqué. Récapitulé. D’où la terreur provoquée, qui est comme la terreur même de l’écriture : grande mort et non petite mort, scène la plus primitive, division et absence, rapt de l’Autre vous laissant tomber. L’hystérie affecte le corps de parole, la crise est comme une interruption d’écrit dans le cri. Que peut bien être, dans cette région, une « activité sexuelle normale » ? De cette normalité supposée, la crise vient dire violemment l’abjection, à savoir que le corps qui jouit ou croit jouir est soumis à une mise infirme. A l’enjeu que, peut-être y compris par l’analyse, voudrait maintenir l’hystérie. ·

« Je choisis toujours, écrit Dostoïevski, des sujets au-dessus de mes forces. » Mais comment écrire ? « Souffrir, beaucoup souffrir... »

Carnets des Possédés (ou des Démons) : « Crise, forte, après une imprudence, vers six heures du matin, pendant le premier sommeil. L’intervalle entre les crises extraordinairement long — trois mois et dix jours. Par manque d’habitude l’état maladif dure très longtemps : c’est le cinquième jour depuis la crise et la tête n’est pas encore claire. De beau le temps est devenu pluvieux. La crise s’est produite presque à la pleine lune. »

« Crise à 6 heures du matin (le jour et presque l’heure du supplice de Tropman). Je ne l’ai pas entendue, me suis réveillé à 8 heures avec la conscience d’une crise. La tête faisait mal, le corps était brisé. En général les suites de la crise, c’est-à-dire nervosité, affaiblissement de la mémoire, état brumeux et en quelque sorte contemplatif, se prolongent maintenant davantage que les années précédentes. Avant, cela passait en trois jours, et maintenant pas avant six jours. Le soir surtout, aux bougies, une tristesse hypocondriaque sans objet et comme une nuance rouge, sanglante (non pas une teinte), sur tout...

« A trois heures du matin une crise d’une violence extrême, dans l’entrée, éveillé. Je suis tombé et je me suis blessé le front. Ne me souvenant de rien et sans en avoir conscience j’ai cependant apporté dans la chambre la bougie allumée en parfait état et ai fermé la fenêtre et ai deviné seulement après que j’avais eu une crise. J’ai réveillé Ania et lui ai dit ; elle a beaucoup pleuré en voyant mon visage. »

Et ainsi de suite...

« Il y a des instants, ils durent cinq ou six secondes, quand vous sentez soudain la présence de l’harmonie éternelle, vous l’avez atteinte. Ce n’est pas terrestre : je ne veux pas dire que ce soit une chose céleste, mais que l’homme sous son aspect terrestre est incapable de la supporter. Il doit se transformer physiquement ou mourir. C’est un sentiment clair, indiscutable, absolu. Vous saisissez tout à coup la nature entière et vous dites : oui, c’est bien comme ça, c’est vrai. Quand Dieu a créé le monde il a dit à la fin de chaque jour : "Oui, c’est bien, c’est juste, c’est vrai." Ce n’est pas de l’attendrissement... c’est autre chose, c’est de la joie. Vous ne pardonnez rien parce qu’il n’y a plus rien à pardonner. Ce n’est pas même de l’amour ; oh ! c’est supérieur à l’amour. Le plus terrible, c’est que c’est si épouvantablement clair. Et une joie si immense avec ça ! si elle durait plus de cinq secondes, l’âme ne la supporterait pas et devrait disparaître. En ces cinq secondes je vis toute une vie et je donnerais pour elles toute ma vie, car elles le valent. Pour supporter cela dix secondes, il faudrait se transformer physiquement. Je pense que l’homme doit cesser d’engendrer. A quoi bon des enfants, à quoi bon le développement de l’humanité si le but est atteint ? Il est dit dans l’Evangile qu’après la résurrection on n’engendrera plus et que tous seront comme des anges de Dieu. C’est une allusion. Votre femme accouche ?

— Kirilov, cela vous arrive-t-il souvent ?

— Tous les trois jours, toutes les semaines.

— Vous n’êtes pas épileptique ?

— Non.

— Vous le deviendrez. Faites attention, Kirilov : j’ai entendu dire que c’était précisément ainsi que débutait l’épilepsie. Un épileptique m’a décrit en détail les sensations qui précédaient ses crises : c’est exactement votre état ; il parlait lui aussi de cinq secondes et disait qu’il était impossible de supporter cela plus longtemps. Rappelez-vous la cruche de Mahomet, qui n’avait pas eu le temps de se vider tandis que Mahomet faisait à cheval le tour du paradis. La cruche, ce sont vos cinq secondes, et cela ne ressemble que trop à votre harmonie ; or Mahomet était épileptique. Faites attention à l’épilepsie, Kirilov.

— Elle n’aura pas le temps de m’atteindre, fit Kirilov avec un sourire paisible. »

A l’intérieur de la crise, et pourtant dehors ; au plus profond de la crise et pourtant hors d’atteinte, avec « un sourire paisible ». Ici absent et là-bas autre... Ou encore : « Je reconnais l’existence de la matière, mais je ne sais pas du tout si la matière est matérielle ? »... Tel est l’enjeu d’écriture, comme à l’intersection d’une vibration intenable et d’un pas-de-temps.

D’où vient donc la littérature pour être ainsi le seul langage à avouer, parfois, le meurtre du père ? D’où viennent Sophocle, Shakespeare, Dostoïevski ? Ou plutôt : jusqu’où l’écriture peut-elle aller dans un corps tenu par la concrétisation ratée du hasard ? Devons-nous, avec Freud, construire ce mannequin aux trois quarts humain, cet appât physique dont nous dirons qu’il a une « prédisposition bi-sexuelle exceptionnellement forte » ? L’effet de la parole comme départ de l’hystérie (dont la névrose obsessionnelle n’est qu’un dialecte) est sous-tendu par ce roulement de l’écrit, coup de dés qui avant de donner leur chiffre laissent voir la crise. Dans la question de la « position féminine par rapport au père », ce dont une femme est grosse, de langue à oreille, se transcrit chez l’homme par la perspective de la castration du corps tout entier. « Dans la répétition individuelle d’un développement historique, il (Dostoïevski) souhaite trouver dans l’idéal du Christ un chemin et une libération de sa culpabilité et dans sa souffrance prétendre même jouer le rôle du Christ. S’il ne parvient pas totalement à la liberté et devient réactionnaire, c’est que l’universel sentiment humain de culpabilité filiale, sur lequel s’édifie le sentiment religieux, avait réellement chez lui une force "sur-individuelle" et demeure même insurmontable pour sa grande intelligence. »

Le mot Christ, chez Freud, entraîne le mot réactionnaire. Il sera frappant d’entendre plus tard, chez Lacan, le même ton de commisération, paternaliste et désinvolte, s’agissant à la fois de certains écrivains et du Christ. L’analyse, au nom du père-pour-la-mère, au nom de la mère-fille-de son-père, n’aime pas que l’on passe par le fils s’incluant de père. Sade est un pauvre idiot, Joyce un pauvre hère, et, quant au Christ, une « historiole », que voulez-vous. Ce qui indique qu’il y a au moins deux régimes du nom-du-père : Moïse est parfaitement mosaïque, et Marx marxiste, et Freud freudien. Mais Dante n’est pas dantesque, Sade n’est pas sadique, Kaka n’est pas kafkaïen, Dostoïevski pas dostoïevskien, et finalement le Christ pas du tout chrétien. Du nom à l’adjectivation du nom se joue l’écriture et la question de savoir si elle peut être levée ou non. Voilà qui, à la lettre, choque Freud : « La sympathie de Dostoïevski pour le meurtrier est de fait sans limites, elle va au-delà de la sympathie à laquelle le malheureux a droit, elle rappelle la terreur sacrée avec laquelle on considérait au Moyen Age l’épileptique et le fou. » Logiquement, 1875, Dostoïevski, à propos du livre de Job : « Je lis, et puis j’abandonne le livre, et je me mets à marcher dans la pièce, une heure peut-être, en pleurant presque... Ce livre est un des premiers qui m’aient frappé quand j’étais presque encore un nouveau-né »... Un « nouveau-né » ? Deux façons de lire et d’écrire...

Reste le problème du jeu. Et, en effet, Dostoïevski qui, au fond, n’avait rien à perdre jouait gros jeu. Chaque fois qu’il le pouvait, partout où il se trouvait. Avec, même, des épisodes de calculs infaillibles de martingale. Pire : sa femme acceptait cette situation (autre fait très choquant pour Freud). « La jeune femme s’habituait à ce cycle... La production littéraire ne se réalisait jamais mieux que lorsqu’il avait tout perdu et engagé leurs derniers biens. » Voilà donc une façon d’affirmer l’écriture comme une dépense au-delà de la dépense, excessive, folle. La crise est le comble de la rétention, l’écrit de la prodigalité inutile. Roulette. Et roulette russe, si l’on pense que le suicide y est aussi à chaque instant possible et pensé. Ce qu’on a moins remarqué, sans doute, c’est que Dostoïevski, qui paraissait incurable, cesse brusquement de jouer au moment où il se met à écrire Les Possédés (Les Démons). Or le livre entier vise à mettre en scène, comme « parabole de l’athéisme », l’affaire Netchaïev, celle du nihilisme et de l’assassinat qui l’a révélée. Et que lit-on dans Les Possédés, sinon le tourbillon de corps d’hommes agités comme des fantoches ou des fous criminels par le fond matriciel maternel froid et paranoïaque (Varvara Petrovna) ? Meurtre du père ? Pas encore : ce sera les Karamazov. Mais mise à jour, comme jamais auparavant, de la détermination maternelle. Et comment s’appelle la mère de Dostoïevski ? Marie Netchaïev. Et sa sœur, celle qui lui fera cracher le sang, juste avant sa propre mort, sur une question d’héritage ? Varvara Barbara... Barbarie des comptes du roman familial contre l’afamille de l’excès romanesque.

Or, c’est à propos du jeu que Freud, pour finir, passe vraiment à l’acte par rapport à Dostoïevski. Car, pour interpréter cette affaire, il ne fait ni plus ni moins que de recourir à... un autre écrivain, qui a écrit un « petit chef-d’œuvre », Stefan Zweig. Pour lancer la délicate question des rapports entre le jeu, l’onanisme, et la mère, c’est Zweig qui explique Dostoïevski. Ce dernier, déjà réduit au quart, n’est plus que le quart d’un quart. Et, de plus, le « petit chef-d’œuvre » de Zweig nous dit précisément le contraire de Dostoïevski. Freud avait besoin, pour finir, d’un Dostoïevski fasciné par la mère et incapable de s’en emparer pour sombrer, comme dans les plus mauvais romans, dans le jeu, l’onanisme, le suicide. Dostoïevski est un adolescent éternel, surtout pas un père. L’écrivain ne doit pas être un père. Pour l’analyse, le sujet d’écriture ne peut être que pubertaire. L’écrivain-père, dévoilant la mère dans sa machination du meurtre du père, et se concevant comme fils de Dieu : impossible. Impossible parce que vrai, et vrai parce que écrit en toutes lettres à travers les lettres. Le corps, l’écriture, la crise, l’argent, la sexualité : la roulette continue autrement ailleurs, elle n’a plus besoin de s’incarner dans la biographie, elle passe à l’aveu et à l’écrit de l’aveu. La liberté illimitée qui aboutit au despotisme illimité, si Dieu n’existe pas tout est permis (donc interdit), etc. : cela, c’est le décor. Le démoniaque lui-même va enfin pouvoir se dire sous forme d’humour. Que dit le Diable : « Je donnerais toute la vie sidérale, tous les grades, tous les honneurs, pour m’incarner dans l’âme d’une marchande obèse et faire brûler des cierges à l’église » (Les Frères Karamazov).

N’est-il pas étrange que plus l’analyse se conçoit comme une structure de langage, plus elle se croit tenue de refuser le sien à un écrivain ? Ne peut-on pas dire que cet acte obligatoire est le symptôme de l’analyse ? Freud ne se montre jamais plus sous mère que dans ce procès.

Lisons Les Carnets de Dostoïevski : plus encore que les livres, on peut y suivre l’affolement de la lettre, la crise roulante de l’écriture ouvrant et refermant, comme un éventail de vertige, situations, enchantements, couleurs, intonations, accentuations. « Si tout se passait rationnellement dans le monde, il ne se passerait rien. » « Tout est paradis. Ce n’est pas donné à beaucoup mais il est facile de voir. » « Aime les péchés ! En vérité la vie est un paradis. Est donnée une fois dans la myriade des siècles. » « La clameur de ravissement des séraphins... peut-être toute une constellation et un monde ? Ou bien une constellation n’est qu’une certaine molécule chimique... »

L’Evangile selon saint Luc est en exergue des Possédés. Celui de saint Jean ouvre les Kamarazov. Dostoïevski, mourant, lit saint Matthieu et transmet son exemplaire du Nouveau Testament à son fils. ·« Car on donnera à celui qui a et il aura en plus ; mais celui qui n’a pas, on lui enlèvera même ce qu’il a. Voilà pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu’ils regardent sans regarder et entendent sans entendre ni comprendre » (Matthieu, 13, 12-13). L’épilepsie est le « mal Saint-Jean » (l’autre, le baptiste).

Il n’a jamais été question, donc, que de « la plus petite des semences ».

L’Evangile, où, si l’on peut dire, l’épileptique foisonne, ouvrirait un tout autre régime d’écriture ? Il accomplirait l’écriture pour la délier, et la littérature le saurait ? La parabole se ferait ainsi hyperbole ? Le Christ, lui, n’écrit rien, sauf une fois : par terre, et on ne sait quoi, face au tribunal qui veut juger une femme adultère. Il écrit du doigt en silence. « Que celui qui n’a jamais péché lui jette la première pierre. » Il écrit. Et, un à un, les corps se dérobent. Il reste une femme, celle qui n’est pas prévue par la loi, et un écrit qui s’efface dans le geste de renvoyer le jugement. « Moi non plus... Va... » L’écrit, une femme, le scandale majeur, le doigt qui n’est déjà plus un doigt, une lecture impossible, le jugement suspendu, l’incessant débridé du côté où il peut passer sans être fixé... Ce n’est pas que rien soit écrit, ni que quelque chose soit vraiment écrit. Mais la bonne nouvelle, c’est quand même cela : que l’écrit peut être interrompu dans l’écrit, que la mise-en-corps n’est pas absolue... Il faut sentir ce moment où tous se retirent.

1978.

Ce qui est dénoncé, aujourd’hui, dans de nombreux pays totalitaires est comparable aux atrocités nazies. Parmi les délégués présents à Athènes figurait le Dr Arnt Meyer-Lie, membre de la commission médicale suédoise d’Amnesty International, qui a dirigé pendant trois ans (1969-1972), au titre de l’aide technique, les services médicaux du ministère éthiopien de la Santé publique. Après deux voyages récents en Ethiopie, il a rédigé un volumineux rapport sur le traitement infligé aux prisonniers politiques dans ce pays. Outre la falanga (coups violents et très prolongés sur la plante des pieds), les tortionnaires utilisent des chocs électriques, fouettent les prisonniers avec des chaînes, versent sur leur corps nu de la cire ou de l’huile bouillantes, leur entaillent la peau en versant sur les coupures du sel, du poivre ou de l’acide.

Un supplice destiné aux hommes consiste à écraser les testicules avec des bouteilles ou à accrocher à leurs pénis un sac très lourd, rempli de sable. Quant aux supplices réservés aux femmes, ils consistent à introduire dans leur vagin un fer . rouge ou une bouteille qu’ils cassent ensuite en laissant les morceaux à l’intérieur. " Elles son en outre, violées dès l’âge de neuf ans », dit le Dr Meyer-Lie. Enfin, il arrive que les gardes attachent les prisonniers entre eux, les fassent monter dans des camions qu’ils mitraillent ensuite. Ils font parfois assister à ces supplices les familles et les proches des victimes, qui doivent payer pour emporter leur corps jusqu’à trois cents dollars éthiopiens). Les gardes font aussi, souvent, payer la balle qui a tué le prisonnier .

« Le Monde », 17 mars 1978.

Tel Quel 76, Eté 1978. Théorie des exceptions, folio essais, 1986.

Paradis

Dans le numéro 76 de Tel Quel, on peut lire, juste avant le texte sur Dostoïevski, Freud, la roulette, un extrait de Paradis enregistré en 1980 où je prélève ce passage (cf. La lecture de Paradis par Philippe Sollers (fin de la séquence 09) ; p. 227 de l’édition folio) :

futilité des massacres qui tourmentent aujourd’hui l’humain qu’est-ce que ça évoque pour les gens rien et dantzig ulm lodi pyramides austerlitz marengo iéna waterloo rien ou alors un film russe américain mélo stéréo et encore à condition que les premiers rôles s’enlacent s’embrassent entre deux charges de cavalerie canons lances boulets naseaux sabres sanglots et sabots entre deux effets de drapeaux sic transit gloria mundi bousillé bazar boucherie zoom sur stalingrad ou nagasaki corée cambodge vietnam algérie gros plan sur liban détour en syrie désormais le globule s’éclate en séries la tuerie se montre endémique aventure simiesque sismique permanent sabbat tellurique coups de feu dans l’ignisciatique cent morts une catastrophe cinq millions une statistique brassées peuples crevant sans répit si dieu n’existe pas tout est promis possédés de dostoïevski diagnostic fiévreux d’idiotie index de l’hémophilie varvara petrovna raspoutine régnant sous les lits il y a dans les noms russes comme un embarras des viscères transmises au gosier un nœud un lacis d’esturgeon vipère une brutalité prononcée doxée et il écrit ça l’étranglé de ça l’encrassé de ça trophimovitch stepanovitch stavroguine karamazov karmazinov muichkine ventres fesses barbes moustaches boursouflure veinée sanguinée où sont les palais gésiers sinus langues grasses gourdées galonnées le tout entraîné valse hésitation tétânée chachlick bortsch skoblianka moujik steppes il n’écrit que ça le démon des noms déportés tchékés lettronie gorgie sylbérie maldavie polgie ça ouaouate et glousse et croate ça grioute et caque et déblate ça fait nion noï chou niou vinié pirojock pojarsky gouriés et toujours pour essayer de mordre à la crise d’attaquer le petit doigt crise en forçant le torse à bâiller lui au moins a le sens pantin marionnettes mais rapide comme si c’était vu en train en passant pour rien [12]

- Photo © Sophie Zhang.

Entretien avec Julia Kristeva

Cet entretien reprend de larges extraits de la présentation du Dostoïevski de Kristeva.

Rfp : Julia Kristeva, vous publiez dans la collection « Les auteurs de ma vie », chez Buchet Chastel, un Dostoïevski [13]. Le principe de cette collection consiste à proposer un choix de textes de l’auteur précédé d’une introduction consistante (70 p.). Pourquoi le choix de ce « géant russe » dont votre père vous déconseillait la lecture ? Au-delà de la curiosité qui ne pouvait qu’être sollicitée, comment la jeune Bulgare puis l’étudiante en philologie française a-t-elle « plongé » dans « Dosto » au point d’en faire « l’auteur de [sa] vie » ?

Rfp : Julia Kristeva, vous publiez dans la collection « Les auteurs de ma vie », chez Buchet Chastel, un Dostoïevski [13]. Le principe de cette collection consiste à proposer un choix de textes de l’auteur précédé d’une introduction consistante (70 p.). Pourquoi le choix de ce « géant russe » dont votre père vous déconseillait la lecture ? Au-delà de la curiosité qui ne pouvait qu’être sollicitée, comment la jeune Bulgare puis l’étudiante en philologie française a-t-elle « plongé » dans « Dosto » au point d’en faire « l’auteur de [sa] vie » ?

Julia Kristeva : En cherchant dans la bibliothèque familiale, après la mort de mon père, j’ai découvert au dernier rayon tout en haut, au fond contre le mur, les romans de Dostoïevski à côté… d’une traduction bulgare en 1947 de l’Introduction à la psychanalyse de Freud. Des livres que mon père compulsait en secret, et interdits à ses filles. Il rêvait de nous faire quitter notre Bulgarie natale. Selon lui, je devais développer mon « goût inné » pour la clarté et la liberté, en français puisqu’il m’avait fait découvrir la langue de La Fontaine et de Voltaire, en plus de celle de notre « grand frère russe », qui nous était imposée naturellement. Dostoïevski était alors officiellement taxé d’« obscurantiste religieux », ou d’« ennemi du peuple », mais dans les coulisses staliniennes, on le lisait encore. Pendant le « dégel », la seconde édition du livre de Mikhaïl Bakhtine, Problèmes de la poétique de Dostoïevski (1929-1963). Un phénomène social, un symptôme politique.

Les formalistes russes, qui inspirèrent le structuralisme français, avaient mis à plat les labyrinthes du récit, réduit à une morphologie binaire selon laquelle le sujet rencontre un objet dans l’action du verbe. Bakhtine, à l’écoute de Hegel et tout en rejetant Freud, tentait de saisir l’envoûtement et la toxicité de la poétique narrative, en y repérant une logique profonde : celle du dialogue. Je ne parle jamais qu’à deux, altérité-proximité fondatrice. Nous nous entre-tenons ; le « dialogue permet de substituer sa propre voix à celle d’un autre », avec tous les aléas de confusion, d’identification, de projection, d’introjection, voire de mutualité possibles. Chez Dostoïevski, le dialogue révèle une structure profonde de la manière d’être au monde : « toute chose est à la frontière de son contraire ». Le sens s’effrite, mais renaît, masqué-démasqué, mésalliances carnavalesques et sombre rire pensif.

En régénérant un courant qui traverse la littérature européenne, Dostoïevski invente sous une « forme originale et inimitable, totalement nouvelle, le roman polyphonique ». Il permet de « carnavaliser » le solipsisme éthique : puisque l’homme ne peut se passer de la conscience d’autrui, les contraires qui désunissent (vie-mort, amour-haine, naissance-mort, affirmation-négation) se contractent et con-versent dans le « pôle supérieur de l’image géminée [14] ».