Magritte : le peintre surréaliste mis à l’honneur au Centre Pompidou

Hasards objectifs de l’actualité et de la lecture. Une nouvelle exposition « Magritte » vient de s’ouvrir au Centre Pompidou (21 septembre 2016-23 janvier 2017). L’Infini 136 republie deux textes de Jean-Louis Houdebine sur Joyce qui avaient paru, en juin 1979, dans le n° 4/5 de la revue Documents sur. Je me reporte à ce numéro : il s’ouvre par des « documents sur »... Magritte à l’occasion d’une rétrospective de l’oeuvre du peintre au Centre Georges Pompidou (19 janvier-9 avril 1979). D’entrée, un texte de Sollers, Misère de la peinture, où on peut lire : « Magritte, c’est évidemment très laid. D’une laideur pénible, définitive » — texte suivi d’une « Enquête sur Magritte » et des réponses, plus ou moins développées, d’artistes (Rancillac, Nivollet, Dufour) ou d’écrivains (Henric, Scarpetta) et de critiques d’art italiens (Menna, Caroli) à propos du tableau La Trahison des images, plus connu sous le nom de Ceci n’est pas une pipe. Dans une intervention il est question d’art press (et de deux Catherine [1]), art press qui, après avoir publié dans son numéro 25 (février 1979) un texte de Jean Clair sur Magritte (extrait de sa préface au catalogue de l’exposition de 1979), publie aujourd’hui, dans son numéro 436 (septembre 2016), un entretien avec Bernard Marcadé, auteur d’un nouveau livre sur Magritte...

D’une exposition à l’autre, d’une revue à l’autre, du noir et blanc à la couleur, voici donc le cas Magritte, côté Pile et côté Face [2].

MISÈRE DE LA PEINTURE

Qu ’est-ce qu’une peinture qui prétend énigmer son sens ? Qu ’est-ce qu’une peinture qui pense s’être pensée dans sa traduction, proposer son mot sous facture ? Qu’est-ce qu’une peinture qui ne serait jamais tout à fait ni vraiment seulement de la peinture ? Problème du réalisme comme du surréalisme. De la meule de foin au tracteur, de la pomme à la pierre philosophale, il n’y a qu’un pas, il est didactique. La religion venant à manquer, le réalisme se fait socialiste et le surréalisme occultiste : l’occulte, socialisé, tourne petitement en rond dans la réalité en crise de réalité. Dans surréalisme il faut d’abord entendre réalisme, ce qui pourrait être sûr, c’est-à-dire su, au participe passé, par rapport au réalisme primaire, c’est en somme le primaire au second degré, le primate primé, le certificat d’études pictural, un ésotérisme pour instituteur.

Ce n’est plus dans les grottes ni dans les églises que ça se passe, mais sur les bancs d’école. La pipe peinte n’est pas une pipe. Vous me copierez cela cent fois. Les mots ne sont pas les choses. Cinq cents fois. Dire qu’il y en a qui pensent qu’un tracteur peint est un vrai tracteur. Nous ne commettons pas, nous, cette erreur. Quel progrès. Représenter un objet réalistement et lui ajouter une incongruité, c’est ce qui distingue en effet l’instituteur du secret de l’Institut. Pourquoi ne pas en faire des calendriers ? Des gloses ?

Je vois un directeur de musée moderne dire que Magritte « renouvelle toute évidence par la métaphysique d’une épiphanie suspendue », preuve que la métaphysique, ces temps-ci, est vraiment passée au niveau du devin de village, et que pour l’épiphanie, eh bien, c’est un mot qui s’emploie comme ça, qui fait bien. Que ce soit laid ne gêne plus personne. Or, Magritte, c’est évidemment très laid. D’une laideur pénible, définitive. Mais puisque c’est métaphysique, puisqu’il s’agit paraît-il d’épiphanie, de quel droit se plaindre, on aurait l’air de n’être pas initié, de ne pas avoir d’intériorité.

Comme par hasard, tout ce que peint le surréalisme est laid. Le surréalisme est socialiste. Rien de plus surréaliste socialiste que Magritte qui passe son temps, comme tout le monde désormais, à entrer et sortir des partis communistes. Il a dû faire cela au moins trois fois. Il est en effet de plus en plus rare de mériter l’exclusion a priori, même sans être entré dans la ronde, d’être exclu, donc, pour vice de forme, de se faire naturellement traiter, comme Artaud, de crapule, de charogne, bref de chrétien. Voilà, malgré tout, une des rares lucidités du surréalisme socialiste : avoir compris qu’Artaud, comme Joyce, était et serait malgré tout trop chrétien (c’est-à-dire d’un goût supérieur). Très précisément trop VERBAL : ces gens ne respectent rien, ils sont au-delà des images.

Prenons deux pipes, puisque c’est les pipes qui les intéressent. Celle de Van Gogh, celle de Magritte. Celle de Van Gogh, dans l’Autoportrait, c’est le peintre en train de fumer sa pipe, une vraie pipe qui fume, un vrai nuage de fumée, pas du tout réaliste, pas du tout surréaliste.

Réel, justement, ça n’a rien à voir. Ce qui veut dire que ce peintre-là au moins se voit dans sa tête. Il a une oreille en moins, couverte d’un mouchoir blanc, et voilà la couleur, le violet, le vert, le noir rose. COULEUR. Van Gogh regarde terriblement le spectateur gris-gris du réalisme surréaliste socialiste. Il le regarde même droit dans les oreilles. C’est pourquoi il est fort possible qu’un philosophe n’y entende rien. On peut en effet procéder à la pêche du philosophe en lui proposant seulement de petites devinettes entre l’oeil et les mots. Il a besoin de ce ver pour mordre à l’hameçon. Il ne peut pas passer par le son. Il suffit, donc, de comparer la vraie pipe de Van Gogh avec la pipe primaire à la légende de Magritte pour constater que Van Gogh, lui, dans la couleur sans titre, fume sa pipe en peinture pour signifier qu’il a décidé d’écouter d’une oreille coupée ce qui ne se voit pas et ne se verra jamais. Et que du même coup la couleur est là. Cette couleur que vous chercherez en vain dans le coloriage du surréalisme socialiste (collectivisation des inconscients à l’usage des secrétaires et chefs de service).

Photomatons ! Photomatons ! Photo-rêves ! Voyez les photos du peintre avec Georgette ! Georgette joue un rôle très important ! C’est Georgette qu’il faut satisfaire aujourd’hui ! Voici l’artiste posant modestement à côté d’elle, en bon commissaire priseur, comme ils sont touchants, sympathiques ! Comme les bons vieux couples finissent par se ressembler ! Les voilà jumeaux, pochés par la vie, les voilà frère et sœur, comme deux frères, comme deux sœurs, et ils sont devant un tableau de Magritte lui-même accroché au mur dans la photo, ils ont des ennuis de photo. De photo-érotisme surréalisant socialiste. Pourquoi voudriez-vous la couleur ? C’est comme Duchamp : une fois la jeune fille déflorée, une fois arrivé au mariage, tout est dit, le secret des entonnoirs, des rouages, des roulements à bille, des filtres, ne va pas plus loin. Lui aussi, Duchamp, il s’est photographié cent fois, avec un chapeau à fleurs, sans chapeau à fleurs, en robe du soir, de face, de dos, de profil, avec voilette, sans voilette. Ah, plus snob, lui, n’aurait pas posé avec Georgette ! Du coup : sens alchimique, quatrième dimension. Palingénésie, si, si. Et la revoilà, c’est automatique, c’était écrit : LA FEMME. Vierge future mariée, vierge indéfiniment remariée, elle est sinistrement placée sur cette trajectoire immobile pour représenter soi-disant le futur de l’homme. Raison pour laquelle Aragon revient en même temps que Georgette Magritte, boucle de la pipe éteinte de part en part. La pipe est-elle une pipe, n’est-elle pas une pipe, l’ayatollah est-il ou n’est-il pas l’imam caché devenu mollah, que de peinture, vacances de Hegel perdu en Belgique, réalisme, surréalisme, socialisme, et finalement tout cela s’évanouit en fumée.

« La matrice d’Eros ! » On en frissonne. La « mère primitive », « l’Urmutter », hou là ! Au fond, toute cette histoire, c’est des crèches. Et je préfère de beaucoup, à Saint-Sulpice, le combat de Jacob avec l’Ange, de Delacroix (personne n’entre plus ici, bien sûr, ce qui fait qu’on y est tranquille, tout le monde est à Pompibourg en train de contempler les nouvelles pieuseries). Telle est la grande misère de Dieu devenu inconscient, la grande chute de la beauté dans les cabinets de la petite-bourgeoisie mal prêtre.

Philippe Sollers

A l’occasoin de la rétrospective de l’œuvre de Magritte au Centre Georges Pompidou nous aimerions connaître et publier dans notre prochain numéro le commentaire que ce tableau vous inspire aujourd’hui.

MAGRITTE OU LA TRAHISON DES IMAGES

Filiberto Menna

Magritte avait posé de façon radicale la question de l’illusionnisme pictural, en partant de la contradiction entre surface et représentation, entre l’espace bidimensionnel de la toile et l’espace tridimensionnel de la réalité externe : entre les deux termes nulle trace de passages directs, mais uniquement hétérogénéité et asymétrie. Par conséquent il met en question l’illusionnisme qui se fonde, à l’opposé, précisément sur la croyance en une possibilité d’homologation du réel moyennant la représentation, et vice-versa. Mais l’illusionnisme peut être contesté autrement qu’en tournant le dos à la représentation et en prenant parti pour la surface, pour la peinture contre le tableau, tel que l’on fait les artistes qui se sont engagés dans une analyse des signes élémentaires de la peinture ; l’opération peut être conduite, au moyen d’un brin de subtilité paradoxale, en restant à l’intérieur du même code iconique, c’est-à-dire en mettant en question la représentation avec les moyens mêmes de la représentation, l’illusionnisme avec l’illusionnisme, le tableau avec le tableau.

C’est précisément ce que fait Magritte, lequel accepte la convention propre de la tradition illusionniste, du tableau-fenêtre, et en transforme l’image en une de ses images récurrentes, en une sorte de « métaphore obsessive ». En cela, il semble reprendre un thème cher à Breton, qui considérait, lui aussi, le tableau comme fenêtre, se préoccupant « de savoir sur quoi elle donne ». Mais regarder une scène à travers la fenêtre-cadre du tableau signifie situer les personnages et les choses selon un certain ordre hiérarchique à l’égard du point d’observation, signifie récupérer (au besoin bouleversant sa logique) la notion du lointain et du proche, du centre et de la périphérie, du haut et du bas, signifie en somme redonner valeur à toute une série de notions dont l’art moderne, à partir de l’impressionnisme, avait progressivement retiré tout crédit.

De ce point de vue la poétique surréaliste de Breton renverse la position des perspectivistes du Quatrocento et en particulier d’Alberti, avec lequel toutefois il a en commun un postulat fondamental, c’est-à-dire l’interprétation de la fenêtre-cadre. De cette partance commune, les voies se dirigent vers des directions opposées : la fenêtre albertienne donne sur l’extérieur, celle de Breton sur l’intérieur ; la perspective du rinascimento est un instrument de systématisation du monde situé hors de nous, c’est une tentative d’ordonner l’existant entendu comme nature visible (pour Alberti la peinture opère justement sur le visible) et la pyramide visuelle est tel un réflecteur qui dévoile et ordonne dans le temps même les apparences phénoméniques, partant du point fixe de l’œil de l’artiste-observateur. Pareillement le surréalisme récupère, en certaines déclinaisons siennes, une spatialité perspectiviste, mais dissout (sur les traces de De Chirico) la centralisation de la Renaissance en fragments ayant chacun un propre système et donc impose un type de langage dont le caractère conventionnel-symbolique cherche de répondre à une réalité morcelée, incongrue et précaire, comme celle du rêve. Vision et imagination sont les instruments différents, et même opposés, dont se servent Alberti et Breton, instruments toutefois en une certaine mesure complémentaires de par leur caractère mental commun, productif et systématisant, tels qu’apparaissent complémentaires les domaines passés sous enquête de l’extérieur et de l’intérieur, du visible et de l’invisible, de par leur commune attente d’être révélés à eux-mêmes par ces facultés ordinatrices et illuminatrices. Sur le plan plus spécifiquement linguistique, la complémentarité des deux positions se révèle en leur commune acuité visuelle, gradience perspectiviste (et dans son renversement), et, de toute façon, dans le refus opposé par un entier secteur du surréalisme à cette reconquête de la surface qui caractérise une grande partie de l’art contemporain.

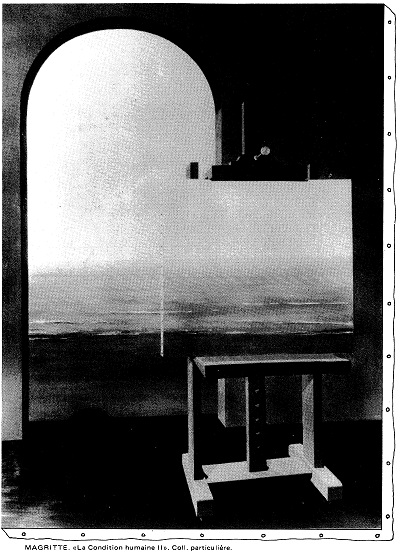

Indubitablement, en cet acheminement, dominait le risque d’un illusionnisme persistant, quoique non dirigé sur les apparences du monde externe, et il faut reconnaître que les artistes surréalistes ne sont pas toujours parvenus à éviter cette impasse. Magritte intervient précisément sur ce point délicat de la situation surréaliste, acceptant apparemment toutes ses conséquences sur le plan linguistique, en réalité les soumettant à une critique corrosive intentionnée à montrer l’impraticabilité des passages que l’illusionnisme persistant s’obstinait à considérer ouverts. La corrosion est menée à l’intérieur même du code iconique et est aiguillée sur une double voie : d’une part, à l’égard de l’unité du signe iconique et de sa présumée correspondance avec le chose (L’usage de la parole I, 1928-29 ; La clef des songes, 1936, etc) ; de l’autre, à l’égard des chaînes syntagmatiques des énoncés iconiques, c’est-à-dire à l’égard de la complexité globale de la représentation et de la narration picturale (La condition humaine I, 1933).

En dessinant une pipe et en affirmant qu’il ne s’agit pas véritablement d’une pipe (L’usage de la parole I) et en plaçant en face d’une fenêtre une peinture représentant exactement le paysage au-delà de la fenêtre même et dès lors cachée par le tableau (La condition humaine I), Magritte accomplit une série d’investigations sur le langage de la peinture tendant à mettre en discussion le concept même d’illusionnisme d’où pris son essor sa propre pratique. Ce qui compte n’est pas l’œuvre en soi, sa valeur formelle, mais le procédé intellectuel que l’œuvre fait déclencher dans l’esprit de l’observateur, bouleversant ses paisibles expectatives théoriques et visuelles. Le tableau s’offre comme une énigme, ou, mieux, comme un rébus ou un test : les images agissent en tant que stimulus, intentionnées à poser un problème et à solliciter la réponse-solution. Et il s’agit de problèmes inhérents à la nature de l’art et à ses fondements logiques et linguistiques.

Dans L’usage de la parole I, Magritte propose un décollement entre image et vocable, entre définition visuelle (l’image de la pipe) et définition verbale (la légende « Ceci n’est pas une pipe »), déconfessant le rôle assertorique traditionnellement attribué au tableau en vertu de la présence (implicite ou explicite) d’une explication 14. De l’art, il nous dit, et du tableau en particulier qu’il n’est pas possible de préconiser le vrai et le faux et pour démontrer cette proposition il affronte la question à partir des fondements gnoséologiques établis par les lois de la théorie de l’identité, à commencer par la loi de Leibniz : si, comme celle-ci l’énonce, x = y si et seulement si x jouit de toutes les propriétés dont jouit y et y jouit de toutes les propriétés dont jouit x. il résulte dès lors immédiatement évident que l’image dessinée de la pipe n’est pas une pipe dans la mesure où elle ne jouit pas de toutes les propriétés de cette dernière, et vice-versa, tel qu’il n‘y : aucune identité entre définition verbale et définition visuelle.

Mais l’on pourrait exploiter le raccourci excogité par Duchamp au lieu de recourir à la définition visuelle ou verbale de l’objet, présenter l’objet même en. une extrême tentative de le nommer avec une sorte de proposition tautologique appuyée sur la loi de la théorie de l’identité selon quoi x = x, c’est-à-dire chaque chose est égale à soi-même. Mais, même ici, la solution est seulement apparente, car le ready-made n’est pas une proposition dont ou peut préconiser le vrai et le faux, en tant qu’il ne satisfait pas le principe logique général selon quoi « toutes les fois qu’en un énoncé nous voulons affirmer quelque chose à l’égard d’un certain objet, nous devons utiliser, en cet énoncé, non l’objet en soi mais son nom ou désignation » (Tarsky). Le ready-made duchampien pourrait être reconduit à un énoncé de type « Ceci est un porte-bouteilles » (plus précisément, « ce porte-bouteilles » est un porte-bouteilles ») ; mais il s’agit d’un énonce où l’expression « ce porte-bouteilles » est substitué par l’objet même et en conséquence nous nous trouvons en face d’un tout formé en partie par un objet et en partie par des mots (quand bien même implicites) et donc de quelque chose qui, comme l’obsenæ encore Tarsky, « ne serait pas une expression linguistique et encore moins un énoncé véritable ».

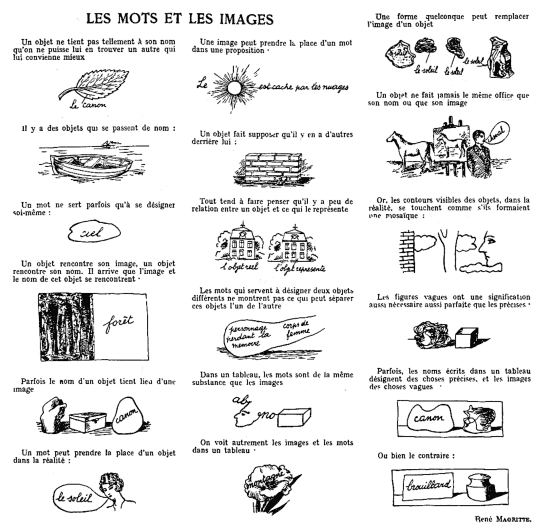

Sur la question des rapports entre langage et réalité, entre signes verbaux, iconiques et dessinés, Magritte avait déjà concentré sa propre investigation de façon explicite surtout dans le texte Les mots et les images de 1929. Le thème est la convention et l’arbitraire du signe, sa relation avec l’objet (relation sémantique). Magritte présente, en fait, l’image d’une feuille accompagnée de l’explication « Le canon » et du commentaire : « Un objet ne tient pas tellement à son nom qu’on ne puisse lui a trouver un autre qui lui convienne mieux ». Le dessin, où sont mis en comparaison deux bâtisses parfaitement identiques, l‘une signalée comme « l’objet réel » et l’autre comme « l’objet représenté », porte la légende : « Tout rend à faire penser qu’il y a pas de relation entre un objet et ce qui le représente ». Le parallélisme entre énoncé iconique et énoncé verbal est présenté dans le dessin d’une forêt accompagné du titre Forêt. Mais la proposition la plus pertinente du point de vue sémiotique est constituée par la vignette où l’on peut voir un cheval (l’image d’un cheval), le dessin de l’animal sur une toile et le terme « cheval » prononcé par un homme (le mot est inscrit à l’intérieur d’un phylactère). Le commentaire de Magritte n’est pas moins éloquent : « Un objet ne fait jamais le même office que son nom ou que son image ».

Ici, le décollement entre langage et réflexion métalinguistique résulte encore plus évident qu’ailleurs, dans la mesure où la signification n’est pas établie sur la base du référentialisme sémantique ou sur des paradoxes logiques, mais sur des fondements intrinsèquement linguistiques, c’est-à—dire moyennant la traduction d’un signe dans un autre signe, qui fait fonction d’interprétant dans le sens indiqué par Pierce et repris par Jakobson. Il s’agit là d’un dénouement des investigations magrittiennes d’une importance indubitable, d’un terme de référence productif également pour les successives investigations conceptuelles, et, en particulier, pour l’investigation de Kosuth sur One and three chairs.

COMMENTAIRE A TAIRE

Rancillac

Si ceci n’est pas une pipe, c’est que toutes les femmes ont appris petites filles à les faire, les pipes, sauf peut-être celles qui les fument, les pipes.

Dubuffet est le plus grand peintre vivant, Picasso ayant été le plus grand peintre mort. J’aime parler de la peinture, c’est facile. La lecture des journaux aide à vivre : les journaux du matin illuminent la matinée, les journaux du soir adoucissent la soirée comme les ragas des concerts du conservatoire. Je suis conservateur, j’approuve sans réserve l’aide logistique que les Cubains accordent sans arrière—pensée au gouvernement révolutionnaire éthiopien pour écraser le F.P.L.E. S’ils ont une âme (les violons en ont bien une).

Les nègres l’ont aussi noire que la peau

et les poux d’Afrique.

Les blancs l’ont blanche.

Les jaunes l’ont jaune.

Les médecins marrons l’ont marrons, la pipe.

Les policiers véreux ont le sang bleu. etc.

Les Q.H.S. sécurisent la classe laborieuse.

C.Q.F.D.

Ce coup-là je me résigne et

Puisqu’il faut rester sérieuse (ceci n’est pas une rime)

Je vous dirai dans un prochain courrier

Comment Zig connut Zag.

Maintenant laisser moi rire de Rire.

17

12

78

-------

soit : 107 F - T.T.C.

En votre aimable règlement

Jacques Henric

Excusez la banalité de ma réponse à votre enquête. C’est que le surréalisme on commence un peu à connaître :

l’amour fou ; les yeux d’Elsa ; Breton, Madame Breton ; Monsieur Brik ; Madame Triolet ; Crevel ; Aragon ; et ceci n’est pas un crâne ; et ceci n’est pas un piolet ; et ceux-là ne sont pas des marins, et on n’est pas à Cronstadt et ce n’est pas un peloton d’exécution, et ce n’est pas la cervelle de Maiakovski qui file entre ses doigts ; et la barque de l’amour, et les agents de la Guépéou, et ce n’est pas un hommage et ce n’est pas un poème ; et c’est bien une âme dans le pois sauteur et c’est bien une table qui tourne et un esprit qui cause ; Desnos, aimes-tu Breton ? oui — que penses-tu de Simone Breton ? pas de réponse ; et au nom de la liberté tout est permis ; il n’y a qu’un régime possible, la révolution, c’est-à-dire la terreur ; et ceci n’est pas une guillotine et celui-là est bien un pédéraste et cet autre-ci a bien piqué la femme de cet autre-là et ceci est bien un tribunal et un curé restera toujours un curé et les Juifs nous donneront toujours le spectacle de l’auto-flagellation et la femme est bien l’avenir de l’homme et ceci n’est pas une pipe et cela n’est pas un pompier…

ILS N’ONT PAS LE MEME GENRE DE VIE

Pierre Nivollet

Tout le monde connait l’histoire de la poule qui élève un canard ou même l’histoire de la poule qui a pondu un canard… je pense à Magritte comme à une poule. La poule : elle vole peu parce que son corps est lourd et que ses ailes sont courtes, elle gratte le sol avec ses pattes robustes et ses griffes puissantes pour chercher des grains et des vers qu’elle saisit avec son bec court et fort. La poule mange aussi des feuilles — elle est donc omnivore. Le canard : il vole vite et longtemps car ses ailes sont longues et les muscles de sa poitrine sont puissants. Grâce à la palme qui réunit ses doigts le canard nage, il plonge et fouille la vase avec son bec large et plat pour trouver des graines et des vers. Le canard avale aussi des têtards, de petits poissons, il est surtout carnivore.

Si Magritte est une poule qui se prend pour un canard et qui fait croire qu’il est un canard, ça marche auprès des poules qui savent bien au fond que ce n’est qu’une poule excentrique et que ça ne sera jamais un canard. Les poules adorent ça vu qu’elle n’ont jamais réussi à comprendre qu’un canard pouvait exister. Le canard lui il s’en fout. Mais si une poule qui se prend pour un canard continue à délirer sur le bord de l’étang pour se faire remarquer il y aura sans doute aussi des canetons pour s’en approcher et être fascinés, surtout si la poule qui se prend pour un canard fait un vilain tableau qui représente une pipe et dit que ce n’est pas une pipe : c’est le délire. Les canards les plus près sachant que ça leur est adressé sont flattés et trouvent la poule gentille et les poules aussi la trouvent gentille parce qu’elles savent maintenant que c’est bien une poule qui peut faire ça, un canard ferait tout autre chose, il pourrait trouver un couteau par exemple. Pour conclure le bec et les pattes d’un pigeon ne ressemblent ni à ceux de la poule ni à ceux du canard… c’est pourquoi ces animaux n’ont pas le même genre de vie quoiqu’on les réunisse dans la classe des oiseaux dont les femelles pondent et couvent..

« Le canard du doute aux lèvres de vermouth ».

Marc Pierret

Vendredi 22 décembre 1978. 19 heures — Déjà vu. A Bruxelles. Mais non, chez Iolas. Ou à New-York… Il faudrait consulter la Documentation de Beaubourg.

En passant devant Art-Press je monte saluer ses rédactrices. Catherine et Catherine sont attablées l’une en face de l’autre, chacune devant sa copie.

— Quel besoin d’aller voir ce tableau ? Me fait remarquer la Catherine de droite.

Effectivement. Où donc avais-je la tête ?

— Bon. Eh bien, je vais faire exprès de ne pas aller le voir !

La Catherine de gauche me regarde curieusement. Autant ne pas insister. Je m’efface sans piper.

Traverse le Boulevard Sébastopol pour rejoindre l’escalator tubé du Centre. Second étage. Feuilletage des catalogues d’expositions de Magritte. Trois, quatre pipes. Il avait l’air de les aimer… Ah ! Voici celle qui n’en est pas une. Faite l’année de ma naissance. Ça ne m’étonne pas de moi. Et bientôt Pétain ne sera plus Pétain. Je suis au bord de la crise d’asthme… Cette fumée de tabac… La documentaliste, là-bas, pétunant, jambes serrées. Rien à voir, décidément.

Mais si. L’exposition de Michaël Snow [7]. Je descends, je remonte, j’entre. Un film. Deux films. Recto verso sur le même écran suspendu au milieu de la salle assombrie. M’arrête dessous, pour tenter de suivre les deux séquences en même temps. Bonne intuition. Il s’agit d’une scénographie bifide. Penche la tête à droite, puis à gauche. De chaque côté la même fille, tantôt venant, tantôt allant. Entre deux caméras placées face à face (Catherine et Catherine). La fille s’approche et s’éloigne. Son image s’agrandit ou s’amenuise simultanément sur l’écran, pourvu que l’on puisse regarder ses deux faces en même temps. C’est presque possible. Mais c’est impossible. L’écran vu de profil, la barre sépare les deux images. L’intrigue devient alors évidente. C’est l’écran lui-même. Tranchant le dédoublement de l’actrice. Celle-ci tient du reste devant son ventre un autre écran, en carton celui-là, qui vient occulter un objectif, puis l’autre. Représentant de la représentation.

De ma place toutes les perspectives, toutes les profondeurs (du champ), pour authentifiées qu’elles soient par la mise en scène des prises de vues, sont rasées, anéanties. L’horizon vertical de la toile m’absorbe. Fente noire dans la pénombre. De part et d’autre, les deux plans dos à dos éjectent des lumières laiteuses dans la salle. Et je m’aperçois soudain que je ne suis pas seul. Là où je croyais m’abîmer dans la réflexion d’un biais pour répondre à Documents sur, les reflets versatiles font apparaître les ombres figées de quelques spectateurs. Je me trouve dans l’angle de leur vision. Sans doute veulent-ils voir du cinéma, du vrai. Côté Sn ou côté Ow. Ce sont des pipes. Fourneaux, à droite, tuyaux à gauche.

Je m’éclipse allègrement. Il faudra téléphoner à Catherine, ou à Catherine, que Snow est un coupeur de pipes. Avec lui pas de dénégation à la Magritte. Pas de fétichisme. Il clive sec.

Ceci est une réponse.

QUOI PEINDRE ? PAR MAGRITTE OU LES IDÉES A TABLEAUX

Bernard Dufour

Pour Magritte le problème n’est pas de savoir comment peindre, mais quoi peindre. Le quoi peindre est pour lui primordial, une fois acquis le comment peindre dès lors stéréotypé de tableau en tableau, comme chez presque tous les peintres surréalistes. Magritte amplifie l’effet machine à coudre/parapluie en adjoignant aux tableaux, à leur dos, des titres secréteurs de discours.

Mais il arrive que ces ajouts, ces collages linguistiques se produisent sur la face même du tableau, dans sa surface, comme « ceci n’est pas une pipe », et Michel Foucault (dans « Ceci n’est pas une pipe », Les Cahiers du Chemin, janvier 1968) de conclure : « Bref, (que) la peinture a cessé d’affirmer », « ceci est une pipe » étant devenu par l’opération magrittienne « ceci n’est pas une pipe », conclusion donc de son texte, dont le dernier chapitre (V1) est intitulé « peindre n ’est pas affirmer ».

Si Magritte s’était constamment posé la question comment peindre et qu’il ait tenté au long de sa vie, de tableau en tableau, d’y répondre, au lieu de fabriquer tranquillement ses images, appliquant toutes ses forces de travail à trouver quoi peindre et à inventer les mots, les phrases du titre, dans une tension quasi hors-peinture, peut-être Michel Foucault n’aurait-il pas découvert avec Magritte et à travers « ceci n’est pas une pipe » que « peindre n’est pas affirmer » et qu’avec Magritte « la peinture avait cessé d’affirmer », comme si un point avait été enfin marqué, un progrès accompli.

C’est le propre de toute image de ne pas affirmer, de toute image picturale, photographique aussi ; ne pas affirmer. Car, comme le dit par ailleurs Magritte dans « les mots et les images », suite de 18 aphorismes illustrés de petits dessins, occupant une page et demi de « La Révolution Surréaliste » N° 12 du 15 décembre 1929 (le numéro du Second Manifeste), et dont Michel Foucault cite quelques-uns (d’après le « Magritte » de P. Waldberg), mais pas celui-ci : « Tout tend à faire penser qu’il y a peu de relation entre un objet et ce qui le représente », illustré de deux dessins identiques de maison, d’un titre : « l’objet réel », l’autre : « l’objet représenté » ; aphorisme qui fonde la peinture et plus généralement toute image ; aphorisme qui dit bien cette incapacité de l’image à affirmer l’objet : il y a peu de relation : c’est d’autre chose qu’il s’agit. La peinture ce n’est pas « une pipe » ni « pas une pipe »*, c’est autre chose ; et l’ambiguïté terrible de l’image est que l’on croit que ressemblant elle est l’objet d’où les barrières, les iconoclasties, les drames provoqués par l’image face au tabou, que ne lève pas bien sûr « ceci n’est pas… », et les détournements par transfert au bénéfice du sacré, du magique, du politique.

Face à l’image gravée sur un galet de Dordogne d’un cheval, Louis Gillet parlait de l’excitation « artiste » qu’avait eue le néolithique graveur à la faire, quel qu’ait pu être l’en-deça de son travail : idéologie, théorie, etc. C’est le comment faire qui fonctionne ici, primordialement, et ceci que nous voyons si vivement dans cette image : le galet, le trait, le dédoublement du trait, ses hésitations, ses ratés, son accomplissement dans son cheminement. Si bien que, cheval ou pas, l’émotion ne nous vient pas de l’objet cheval : elle nous vient du travail du peintre, de son artistisme : sa manière, son comment faire, de comment c’est fait. C’est cela qui nous retient, nous intéresse et nous émeut. Le reste : le quoi peindre est pour le peintre la résultante de la pression des autres, des temps, de l’époque, de sa propre pression quand celle des autres peut être annulée, c’est-à-dire de ce qui, iconique ou non, lui donne le plus de liberté et de force pour faire le comment peindre.

Magritte a buté là, mais ce n’est pas grâce à lui en tout cas que la peinture a cessé d’affirmer : elle l’a fait dès sa création, immédiatement, par impossibilité. Aussitôt s’est posé le problème, puisque l’objet de quoi peindre se révélait inatteignable parce que autre, dans ce jeu de dupes qu’est la peinture, où entre autres leurres toute profondeur reste surface alors que toute surface devient profondeur spéculaire ; aussitôt donc : le problème du comment peindre, que les peintres ne peuvent pas esquiver, que les peintres surréalistes (et quelques autres) ont tenté d’esquiver, fragilisant leurs images au point de devoir les renforcer du secours des « signes linguistiques ».

P. S. : Tout cela un peu court, bien sûr, rapide : ce n’est qu’une réponse à une enquête, mais on percevra je pense le sens de cet antagonisme Magritte/néolithique qui dit mon affaire à moi.

* Je dis bien : ce n ’est pas « une pipe » ni « pas une pipe ».

CECI N’EST PAS UNE PIPE N’EST PAS UNE PIPE PAS UNE PIPE

Guy Scarpetta

1 — La prolifération des discours « savants » autour de la Pipe de Magritte a quelque chose d’à la fois comique et accablant. On ne peut que rester étonné du crédit, ou du sérieux, que tant d’intellectuels contemporains accordent à un geste aussi évidemment débile que celui qui consiste à « remettre en cause la représentation » en usant des modes et des techniques les plus académiques de la représentation. Que penserait-on d’un écrivain qui écrirait, selon tous les canons et toute la rhétorique du genre, un roman policier, et qui inscrirait en titre : « ceci n’est pas un roman policier » ? On s’accorderait à n’y voir qu’un gag facile, de peu d’intérêt, et personne ne songerait sérieusement à annexer un tel écrivain à la modernité ou à l’ « avant-garde ». Or, au fond, Magritte ne fait rien d’autre, et tout le monde s’ébahit.

Voilà l’énigme, la seule : qu’on puisse avoir l’œil à ce point mort qu’on en soit désormais réduit à chercher la subversion… dans le titre ! On peut en tout cas préférer la « neutralité » des titres américains : number one, number two, etc. ; ou : brown, blue, brown ou blue ; reds and purple on red ; pour aller jusqu’au bout de la mutation de perception qu’ils introduisaient, Rothko et Pollock n’avaient pas besoin de mots : des gestes et des couleurs, seulement, — et c’est mille ans de certitudes visuelles qui basculent.

2 — La Pipe de Magritte : mise en scène platement didactique de la question de la « représentation » (ou de la « figure »), qui est sans doute la plus extraordinaire fausse question de toute l’histoire de la peinture moderne : il devrait être clair qu’aucune ligne de démarcation décisive ne passe par là (sinon, peut-être, à l’intérieur de pratiques singulières) ; qu’en tout cas, la crise ou le refus de la « représentation » n’est pas en soi un critère de modernité. Cézanne ou Matisse ne sont-ils pas au fond infiniment plus modernes que des centaines de peintres « abstraits », y compris Kandinsky ? Qui soutiendrait qu’il y a « rupture », chez le Kooning, entre les Women et ces plages colorées, convulsives ou balayées, qu’il « titre », curieusement, landscapes ? Pas de rupture, évidemment, mais le même geste de torsion-pétrissement, la même agressivité elliptique procédant par explosions, coulées, griffures, éclats arrachés, qui peut tout aussi bien passer par la figure que la franchir sans s’y arrêter… Et pourquoi cette étrange insistance de Motherwell, même à propos de ses toiles les plus « abstraites », à évoquer des couleurs « réalistes », « naturelles » ? Il faudrait cesser de penser toute cette fantastique aventure de l’art moderne en terme de « coupures radicales » (vieil avatar du marxisme, et des idéologies d’« avant-garde ») : revenir au contraire sur ce qui fait lien entre Turner et Rothko, par exemple, ou entre les dessins de Rembrandt et le geste aéré, enchevêtré, délié de Pollock ou de Kline...

3 — Magritte, donc, « distancie » mécaniquement la représentation, en en renforçant le conformisme. Reste, à propos de la fameuse Pipe, la question de cette inscription du titre (d’une écriture) dans la toile. Symptôme, sans doute, de l’incapacité pour cette peinture à intégrer le relief de l’écrit dans son procès même [9]. Et au—delà, sur fond de fascination pas du tout « distanciée » pour les effets les plus lourds et les plus voyants de l’écriture surréaliste : dénégation du manque dont cette peinture n’est, en fait, que le bouchage académique et régressif .

4 — D’un côté, donc, Magritte fait pesamment mumuse avec, « l’arbitraire du signe » : ce qui ne le qualifie évidemment en rien en tant que peintre. De l’autre (mais ce n’en est que l’envers) il y a cette mode, ces temps-ci, du « retour à la figure » : ce qui n’a rien de suspect en soi, sauf à tomber dans l’illusion selon laquelle ce n’est que sur l’axe de cette dichotomie (représentation / non-représentation) que se situerait la sortie obligée de l’impasse actuelle. Ce qui reviendrait à s’aveugler sur la source de l’impasse : soit au caractère exorbitant, traumatique, de ce qu’a introduit la grande génération américaine (celle de Rothko, De Kooning, Newman, Motherwell, Pollock) et à la difficulté subjective (intolérable au narcissisme), non seulement, à « aller plus loin », mais encore, plus modestement, à oser partir de là. D’où ce fantasme courant : revenir « en arrière », dans le vert paradis des natures mortes et des couples nus. Replis, régressions, refuges rétros. Un peu comme, en littérature, la redécouverte de Drieu pour contourner Céline ou Pound. Et voilà le retour aux fontaines, aux ateliers rouges, aux fenêtres ouvertes, à un espace prétendument « matissien » privé de tout ce qui fait l’intérêt de Matisse. Voilà même des anges, des arcades, comme au quattrocento, — pourquoi pas ? Mais la question ici reste entière, de savoir si derrière tout cela il ne s’agit pas tout bonnement de mettre entre parenthèses la grande mutation américaine. Sans parler de ce qu’une telle tendance peut charrier : chauvinisme français, pauvres dérivations, pauvres semblants d’anamnèse, laissant intact le refoulé, — nouvelles impasses, tics, tics et tics.

5 — Le plus dément est que cela ne manque pas de trouver ses alibis « théoriques » : la non-représentation, nous dit-on, serait… juive. Passons sur l’inculture crasse que cela suppose (juif, Malévitch, Mondrian, Pollock ? « aryen », Chagall ?) : car de toute évidence le surgissement d’un tel « thème » n’est pas susceptible d’un traitement purement historique et rationnel.

Regardons plutôt du côté des fantasmes qu’il peut alimenter : la « mise en avant » de Rothko et Newman, entend-on parfois textuellement, est le fait de critiques juifs, de marchands juifs, de collectionneurs et de conservateurs juifs, etc. — menace pour le marché « bien français » de la représentation. Et voilà, dans tout le relief de son abjection, la forme « picturale » du délire antisémite, redoublé par son inévitable chaîne de dénégations. On est loin de Magritte ? Pas tant que cela. Car Magritte peut servir, dans ces eaux-là, de rempart contre Rothko et Newman, précisément : ce à quoi des juifs devraient être plus alertés que d’autres.

Reste qu’il est plus que temps de le voir : la ligne de démarcation ne passe pas plus entre « représentation » (même distanciée) et « non-représentation » qu’entre peintres juifs et non-juifs, — mais entre ceux qui ont un feeling effectivement moderne, et ceux dont l’œil et le regard semblent avoir quelque difficulté à sortir du XIXème siècle (ou, si vous voulez, de Magritte). Entre eux : tout un monde.

6 — Il faudrait dire aussi que la régression magrittienne n’est, de tout cela, que le symptôme : qu’elle a à son tour, en refoulement de la fantastique aventure de la peinture moderne, engendré d’autres régressions : le « narrative-art », les complexes photo-légende, les micro-perversions de la figuration, voire un certain art conceptuel (« ceci n’est pas une chaise, mais son image, et voici sa définition »). Piètres pitreries. Regardez plutôt la pipe de « L’Autoportrait à la Pipe » de Cézanne, ultime signe blanc détaché dans cet envahissement de la figure par l’irruption du silence coloré trouvant comme en glissant son temps… Regardez la pipe de Van Gogh, dans ce visage ravagé par les rafales brèves de couleurs, rongé par un abîme tout à la fois rentré et expulsé… quant à Magritte : l’argot sexuel en a sans doute ironiquement la clé, qui fait synonymie de la « pipe » et du « pompier ». Voilà, sous-titrons le titre de Magritte : ceci n’est pas une pipe, mais c’est certes de l’art pompier.

Flavio Caroli

la sua domanda-inchiesta viene a proposito. Per esprimere completamente quello che penso sull’argomento, dovrei spedirle tutto il testo del libro che sto scrivendo in questi giorni : libro che si intitola « Parola/Immagine. Per un’antropologia dell’immaginario : l’arte nell’era della cecità », e che avrà in copertina, probabilmente, proprio il quadro di Magritte Ceci n’est pas une pipe. Poiché immagino che ci siano anche dei problemi di spazio, cercherô di sintetizzare al massimo gli argo-menti del mio saggio. E mi scusi se il ragionamento partirà un po’ da lontano.

Nel XVI secolo l’uomo (l’artista) perde un rapporto secolare con il « visibile naturale ». Nel XV secolo, l’arte aveva toccato il punto di massimo equilibrio fra la percezione, il suo referente naturale, e il « doppio » figurato del mondo (il dipinto). 1 mo—menti più importanti di questo equilibrio erano stati toccati da Piero della Francesca (per via razionale) e da Van Eyck (per via empirica).

Nel XVI secolo, il rapporto con il « visibile naturale » si rompe. La causa fondamentale di questa frattura é da ricercare nell’invenzione della stampa : la prima gigantesca mutazione an-tropologica del mondo moderno (la seconda avviene proprio in questi anni, verso gli spazi della tecnologia elettronica) induce l’uomo a vedere (a pensare) secondo i codici segnici di una pagina stampata. L’episteme anche visiva si raccoglie nell’immensa bi-blioteca del sapere umano. Ma anche la pittura, arte visiva per eccellenza, si allontana dal « visibile naturale ». Come credo di aver suggerito ne] saggio « Lorenzo Lotto. La nascita della psicologia moderna », che verrà pubblicato su questa stessa rivista, essa comincia ad indagare il « profondo », ciô che c’é ma non si vede, l’ « oscuro ». Pubblicherô prossimamente documenti che dimostrano lo stretto rapporto fra i pittori e gli scienziati, in questo periodo, per studiare i « motti dell’animo » (la frase é di Leonardo), cioé appunto la prefigurazione della psicologia in senso moderno.

Da questa perdita de] « visibile naturale », nella cultura occi-dentale, discendono due grandi linee evolutive. La prima, é la linea dell’autonomia della scrittura : essa puô cominciare con il « Don Chisciotte » (ricordo le pagine di Foucault), passare per la letteratura barocca, per il neomedievalismo di William Blake, per Mallarmé, per il Cubo-futurismo, per il Surrealismo, e arrivare alle avanguardie attuali (Concettualc, poesia visiva, Narrative Art, etc.). La seconda linea é quella della psicologîa : dall’animismo cinquecentesco, al Sensismo, alla psicologia sperimentale, alla psicanalisi.

Scrittura e psicanalisi sono le componenti fondamentali della cultura di questo secolo. A questo punto, il rapporto epistemolo-gico con il « visibile naturale » é perso completamente. L’uomo vive in una specie di carlinga computerizzata, che gli permette di percepire solo immagîni indirette (tecnologiche) e segni. L’inconscio é occupato quasi esclusivamente da questi due elementi : é su di essi che si forma il meccanismo del « simbolico ». L’inconscio si interroga sui suoi rapporti con il visibile (non con il « visibile naturale », del quale peraltro avverte una specie di nostalgia), e sui rapporti fra il visibile e i segni.

Ecco : Magritte, nel quadro CECI N’EST PAS UNE PIPE ha intuito questo disagio che vorreî definire antropologico. Il rapporto fra un « reale » che non esiste più e il suo « doppio » figurato, fra questo e il « doppio » alla seconda potenza de] segno come scrittura. Da questa riflessione, é uscito uno dei quadri più esemplari dell’ episteme moderna.

Bibliographie

Magritte : le véritable art de peindre, par Harry Torczyner, Edition Draeger Le soleil Noir.

Rétrospective Magritte, catalogue de l’exposition du Palais des Beaux Arts, Bruxelles 1978 et Centre Georges Pompidou, Paris 1979.

René Magritte, Ecrits Complets, Texte-Flammarion. Edit. 1979.

André Blavier, Ceci n’est pas une pipe, Contribution à l’étude d’un tableau de René Magritte, Publié par la Fondation René Magritte, a.s.b.l. à Bruxelles 1973.

Michel Foucault, Ceci n’est pas une pipe, 1973, Edit. Fata Morgana.

Alain Robbe-Grillet, René Magritte, La belle Captive, roman, 1975 Edit. Cosmos, Bruxelles.

Henri Michaux. En rêvant à partir de peinture énigmatiques, 1972, Edit. Fata Morgana Montpellier.

Bernard Noël, Magritte, 1976, Edit. Flammarion. Paris.

Extraits de Documents sur 4/5, juin 1979, p.3-10 (archives A.G.).

D’une exposition à l’autre

On lisait un peu plus tôt dans le numéro 25 d’art press (février 1979), ce texte de Jean Clair, co-commissaire de la rétrospective Magritte du Centre Pompidou.

Du 17 janvier au 9 avril, rétrospective Magritte au Centre Georges Pompidou.

Jean Clair a bien voulu nous communiquer un extrait de sa préface au catalogue.

Il fait ici « fonctionner » la peinture en rapport avec un théoricien du langage.

Les jeux visuels dont la scénographie magrittéenne se nourrit, par analogie à ces jeux de langage qui ressortissent, non pas à une rhéto-rique destinée, en s’appuyant sur ses règles, à conforter la cohésion d’une langue et à mani-fester son expressivité, mais plutôt à une tropologie, c’est-à-dire à un ensemble de figures qui délibérément recherchées pour elles-mêmes et pour l’effet qu’elles produisent, à la limite des possibilités d’une langue, trouble son ordonnance et ruine sa clarté, nous les appellerons des tropes.

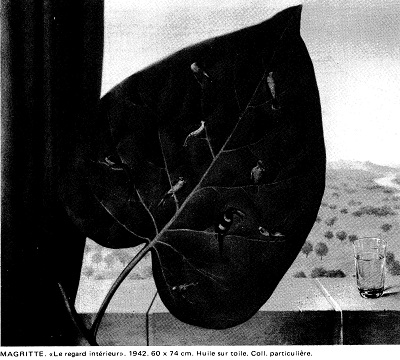

Et, sans doute en nous aidant des taxinomies dressées par Du Marsais ou par Fontanier, pourrions-nous nous amuser à décrire une à une les figures de contiguïté ou de ressemblance qui rassemblent ou apparient les formes des tableaux de Magritte selon des modes inattendus, recenser les tropismes qui les poussent les unes vers les autres selon des lois autres que celles qui gouvernent les apparences du monde réel. Sans doute ainsi, à propos de telle feuille d’arbre qui, peuplée d’oiseaux, se prend pour l’arbre tout entier (Le Regard intérieur), pourrions-nous parler d’une « synecdoque de l’espèce ». A propos d’un œil qui diffuse la lumière du ciel au lieu de la transmettre (Le Faux miroir), parler d’une « métonymie de l’effet ». A propos de la représentation d’un objet excédant ses dimensions jusqu’à l’invraisemblance (la rose géante du Tombeau des Lutteurs), parler d‘une « hyperbole ». Et, à propos du « transport fait à quelqu’un des objets, pour parler comme Fontanier, de ce qui ne semble réellement convenir qu’à un autre objet avec lequel il se trouve en rapport » [11], soit l’eau et le verre dans Les Vacances de Hegel, parler d’un « hypallage ». Etc.

un jeu d’« irréférence »

Ce savant recensement ne nous dirait rien pourtant du mécanisme réel de ces déplacements. Car, encore une fois, ceux-ci ne sont-ils pas figures de style destinées à conforter notre appréhension des choses par quelque harmonie préétablie de la pensée et d’un système donné de signes. On sait avec quelle violence Magritte a toujours refusé qu‘on voie dans ses tableaux des figurations de tels ou tels symboles. A accorder au termè de « déplacement » un sens freudien, ils ne sont pas plus l’effet d’un mystérieux travail du rêve dans la mesure où, à l’inverse des autres Surréalistes, ils ne semblent pas se conformer à un « modèle intérieur ». En réalité, leur originalité et leur efficacité viennent précisément du fait qu’ils ne naissent que des possibilités de connexions internes à un système donné de figuration, et non pas de connexions entre ce système et un modèle qui lui serait extérieur, objectif ou subjectif, naturaliste, symbolique, onirique ou autre. Jeu qui, dans son humour glacé, est pourrrait-on dire un jeu d’« irréférence », qui ne nous dit rien, ne nous apprend rien, mais ne peut que déconcerter,tout à la fois nous abuser et nous amuser.

Dans La Condition humaine, le tableau ne « représente » pas, en abyme, le paysage qu‘il cache, comme l’aurait fait le système de représentation classique du tableau/fenêtre ; au contraire, il prolonge le paysage, sans hiatus ; la distinction entre intérieur et extérieur est abolie, ou plus exactement s’y trouve niée la croyance qu’un système donné de signes puisse recèler une Apparemment soumise aux lois de la représentation, la peinture ne « représente » rien : ni un arbre dans un paysage, ni un tableau représentant un arbre dans un paysage ; mais elle ne se représente pas non plus elle-même en tant que intériorité et une extériorité : tableau représentant un tableau qui représenterait un arbre… Ce dernier lien est lui-même délié, qui rattachait encore la représentation à son système, à travers la transparence de la représentation même. La peinture est devenue un système de signes autonomes dont aucun n’est en soi « l’image » d’un objet du monde réel — « Ceci » n’est jamais une pipe — mais dont seules les connexions qui établissent ces Signes en système peuvent se comparer aux connexions qui, dans la réalité,distribuent les choses devant nos yeux et nous les font reconnaître.

le statut de l’image

Le problème posé par Magritte, qui est celui du statut de l’image et de son lieu — en cela qu’elle « tient lieu » de quelque chose qui serait extérieur à elle —, est identique ainsi au problème posé, à propos du langage et à peu près au même moment par Wittgenstein, lorsqu’il dénonçait l’illusion qu’on puisse distinguer entre des règles de la grammaire « qui établissent une liaison du langage et de la réalité » et des règles qui ne le font pas. En effet, dit-il, « Le langage n’est pas quelque chose à quoi l’on donne une structure et qui est ensuite adapté sur la réalité » [12]. Il n’y a pas ainsi coordination du langage à une réalité extérieure, et les explications de mots sont tout entières intérieures à la grammaire du langage. « Où », en effet, est le tableau qui représente un tableau représentant un arbre, arbre qui n’est lui-même que le fragment du même tableau ? C’est aussi poser le problème du lieu de l’inscription picturale, soit du rapport de celle-ci à son support : ou bien ce dernier est nié dans sa matérialité d’objet et devient la vitre transparente qui permet l’échange d’un « intérieur » et d’un « extérieur », la réciprocité parfaite entre la chose qui représente et la chose représentée, ou bien, comme ici chez Magritte, il est confirmé dans son opacité par cette inscription. « Je vous le demande, dit Wittgenstein, le sujet observe-iI une chose ou deux choses ? (Ne répondez pas qu‘il observe une chose à la fois de l’intérieur et de l’extérieur, car ceci ne fait que déplacer la difficulté). Je peux dire « Dans mon champ visuel, je vois l’image d’un arbre au milieu du champ visuel ». Nous sommes alors tentés de demander : « Et où voyez-vous le champ visuel ? » [13]

La logique ainsi mise en jeu n’est pas celle qui a trait à la forme logique des propositions ni à la structure logique du langage ; elle est celle qui met à l’épreuve tous les jeux de langage concevables, lesquels, dit Wittgenstein, sont infinis et, en un certain sens, « imprévisi-bles ». De la même façon, les jeux visuels de Magritte ne sont pas de ceux qui résultent d’une application rhétorique qui serait celle de la perspective classique, mais au contraire de la multiplication infinie de ces tropes « inédits » qui mettent à l’épreuve la logique du système.

(.…)

pointer la réalité par le signe

Les jeux de langage chez Wittgenstein, comme les jeux visuels chez Magritte le démontrent : il n’y a pas confrontation du signe avec la réalité, mais pointage de la réalité par le signe. A la sémantique classique se substitue une déictique : de « ceci », que je représente ou que je dénomme, ce que je sais, c’est ce que je montre ; la signification est distincte de la dénotation. Elle est avant tout l’usage :

« je n’ai pas seulement l’impression visuelle . d’un arbre, mais je sais que c’est un arbre »

« Je sais que cela, c’est une main. » — Et qu’est-ce qu’une main ? — Eh bien, cela, par exemple » [14].

Et encore, qui nous évoque précisément l’image d’un des six objets figurés dans « La Clef des Songes » :

« La question : « Ces mots ont-ils un sens ? » n’est-elle pas similaire à la question : « Ceci est-il un outil ? » quand on la pose en exhibant disons, un marteau ? Je dis : « Oui, c’est un marteau. Mais qu’en serait-il si ce que nous tous prendrions pour un marteau était en d’autres lieux un projectile par exemple, ou une baguette de chef d’orchestre ? Dans ces conditions, fais l’application toi-même ! » [15]. Magritte ne fait rien d’autre que poser pareille aporie, et de le faire avec pareil humour qui, sous l’image peinte d’un marteau, trace la dénomination : Le Désert.

A cet égard, la théorie des jeux de langage telle qu’elle est présentée au début des Recherches philosophiques, qui tend « à nous permettre d’observer le langage in state nascendi, dans des modes de fonctionnement très simplifiés qui ne feraient appel qu’à des sortes de mots premiers, ou à ce que Russell appelle des « mots-objets », susceptibles d’être appris par un enseignement simplement ostensif — si le mot « chien » ne mord pas, un chien en revanche ne comprendra pas, à son tour, le geste qui indique un objet et viendra, par exemple, flairer le doigt tendu —, est étrangement similaire à la méthode, quasi propédeutique, imaginée par Magritte dans son « Alphabet des Révélations ».

Ce n’est pourtant là qu’un premier pas : « La dénomination est une préparation à la description. La dénomination n’est pas encore le moins du monde un coup dans le jeu de langage — aussi peu que le fait de poser une pièce d’échecs sur l’échiquier est un coup au jeu d’échecs. On peut dire : Avec la dénomination d’une chose, rien n’est encore fait. Elle n’a pas non plus de nom, si ce n’est dans le jeu. C’est également ce que Frege entendait par ceci : un mot n’a de signification que dans le contexte de la phrase [16]. De ce point de vue, on peut dire que tous les termes d’un langage ne peuvent être définis que contextuellement, c’est-à-dire en référence à un jeu de langage déterminé — ce qui, dans le domaine visuel, nous ramène à l’espace d’intarsia que nous avons décrit, et à son fonctionnement. de pièces jointoyées. Et l’image du jeu d’échecs usée par Wittgenstein, qui seul peut expliquer l’usage de la pièce du Roi est révélatrice, qui nous rappelle précisément dans quel contexte échiquéen, qui fut celui de la perspective classique, les jeux visuels de Magritte se sont développés, pour en déranger la cohérence.

Wittgenstein, dans les Recherches, exprime la même idée sous une forme plus laconique : « La forme générale de la proposition est : il en est ainsi » — C’est le genre de proposition que l’on se répète à soi-même sans fin. On croit que l’on est encoreet encore en train de définir le contour de la nature de la chose, alors qu’on est simplement’en train de tracer le cadre à travers duquel nous la considérons » [17].

Suit, plus lapidaire encore cet aphorisme : « Un tableau nous retenait prisonniers. Et nous ne pouvions nous en dégager. Car il était contenu dans notre langage et le langage ne semblait que noUs le répéter inexorablement » [18].

Rien ne parait mieux définir la rigueur et l’humour d’où l’art de Magritte a tiré sa fascination.

Extrait du catalogue de l’exposition René Magritte, Centre G. Pompidou, janvier 1979.

la rétrospective était présentée, d’octobre à novembre par le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles.

Art press 25, février 1969, p. 10-11.

Place à l’actualité. L’exposition« Magritte la trahison des images » du Centre Pompidou (21 septembre 2016-23 janvier 2017).

Visite guidée chez Magritte le philosophe

Didier Ottinger, directeur adjoint du Musée national d’art moderne et commissaire de l’exposition « Magritte » devant « La trahison des images » au Centre Pompidou.

Crédits photo : Jean-Christophe MARMARA/LE FIGARO. Zoom : cliquez l’image.

DÉCRYPTAGE - Le commissaire Didier Ottinger nous explique la naissance et le mode d’emploi de l’exposition Magritte au Centre Pompidou. Révisez vos classiques !

LE FIGARO.- Est-il difficile de monter une exposition Magritte après celle, itinérante, du MoMA (Museum of Modern Art) de New York ?

Didier Ottinger.- Oui, c’est presque un exploit, car il y a une exposition Magritte presque tous les six mois. Il y a de ce fait une telle pression sur les oeuvres de Magritte, notamment sur les chefs-d’oeuvre qui ont déjà été empruntés et sortis de leurs collections permanentes pendant près de deux ans, que les prêteurs restent à convaincre. Le MoMA a exposé Magritte : The Mystery of the Ordinary, 1926-1938 à New York à l’hiver 2013-2014, puis la fondation Menil de Houston (Texas) qui finança le Catalogue raisonné de Magritte a pris le relai, puis enfin The Art Institute de Chicago (Illinois). Ce fut une opération au long cours, très onéreuse. L’exposition du MoMA était centrée sur ce qu’il appelle « the essential Magritte », c’est-à-dire le Magritte surréaliste, celui en contact avec les surréalistes parisiens. L’exposition était donc centrée sur son séjour à Paris, soit 1927-1936.

Mon propos est très différent. Je pense que Magritte n’est pas si surréaliste que cela, ou d’une manière bien plus complexe. Et je tenais à mettre en avant son oeuvre tardive, souvent dédaignée, et que, pourtant, les artistes contemporains aiment particulièrement.

Pourquoi avoir repris La Trahison des images, le titre du tableau le plus célèbre de Magritte, comme titre de l’exposition ?

J’ai repris sciemment le titre du tableau de 1929, souvent connu comme Ceci n’est pas une pipe, car c’est un tableau célèbre dès les années 1930, devenu tellement emblématique que Magritte s’est identifié volontairement à lui dans deux autoportraits de 1936 (La Lampe philosophique et le peintre qui plonge dans sa pipe pour dénoncer le solipsisme de la pensée philosophique qui tourne en vase clos) et 1948 (Le Stropiat). La pipe est devenue son attribut, un peu parodique.

Deux autoportraits à la pipe et un tableau mythique, La Trahison des images, ouvrent l’exposition Magritte à Beaubourg.

Zoom : cliquez l’image.

La trahison des images renvoie au tableau et au propos même de l’exposition, à savoir le mépris de la tradition philosophique pour les images. Platon en témoigne dans le mythe de la Caverne.

Pourquoi être parti de cette pierre angulaire philosophique ?

C’est ma troisième exposition Magritte, après la rétrospective de Montréal qui le confrontait aux artistes contemporains comme Robert Gober ou Joseph Kosuth, et de celle de Sâo Paulo, dans le cadre de la Biennale, sur les liens de Magritte avec le dadaïsme. Dans l’écriture un peu paresseuse de l’histoire de l’art moderne, on se borne à l’enchaînement des avant-gardes et l’on résume Magritte au surréalisme, notion européenne et strictement française.

À partir du rêve qui donnera naissance à son tableau fameux avec son oeuf prisonnier d’une cage, Les Affinités électives, en 1932-1933, il s’écartera du principe de la beauté surréaliste qui est « la rencontre fortuite du parapluie et de la machine à coudre » pour se vouer exclusivement à la résolution de ce qu’il nomme des « problèmes ».

D’un côté, il y a l’arbitraire, le hasard, le choc, l’inconscient. De l’autre la réflexion dans laquelle l’inconscient est quand même présent.

« Tentative de l’Impossible », 1928, est venue du Toyota Municipal Museum of Art.

Zoom : cliquez l’image.

Je suis parti en fait d’un corpus de correspondance négligé par les historiens de Magritte qui en font peu mention. Une correspondance que le peintre a développée à partir des années 1950 avec deux philosophes en particulier, Alphonse de Waelhens et Chaïm Perelman.

J’ai été intrigué par l’intérêt de Magritte pour la question philosophique. On se rend compte en lisant ces lettres que Magritte prend la chose très à coeur. Et que, peut-être sous l’influence de son entourage et des conseillers dont il aimait s’entourer, à commencer par son mentor, le poète Paul Nougé qui avait une solide formation philosophique, Magritte s’y intéresse et sait à peu près de quoi il parle.

Il garde un oeil critique qui nourrit son art de la parodie. Pour Magritte, le philosophe est coupé de la réalité de par son obsession réflexive. Il finit par produire des idées qui sont coupées du monde. À la différence de l’artiste qui, par vocation, travaille avec l’univers sensuel, se nourrit du monde à travers ce qu’il en perçoit, les yeux, les oreilles, le goût.

« Les Amants », 1928, est sans doute une référence au suicide de sa mère par noyade en 1912, drame que le peintre tut toute sa vie. Lorsque l’on repêcha le corps de Regina Magritte, son visage était recouvert de ses vêtements comme d’un voile.

Zoom : cliquez l’image.

A-t-il beaucoup écrit ?

Élève des Beaux-Arts, Magritte n’a pas une formation littéraire particulière. Or, il a énormément écrit. C’est fascinant. La correspondance exhaustive de Magritte a déjà donné lieu à un pavé de 800 pages. Les lettres à Nougé les ont enrichies de 600 pages. Il en reste à publier. Cela veut dire qu’objectivement il passait plus de temps à écrire qu’à peindre. Ses lettres aux philosophes peuvent faire une vingtaine de pages, sans aucun blabla. Magritte est un passionné de la spéculation et de l’échange des idées.

Avec votre scénographie très claire, carrée, avec des percées, comment votre exposition s’adresse-t-elle au grand public ?

C’est la possibilité de voir ce qui me semble être le meilleur de la production de Magritte, rassemblé par thèmes — Les mots et les images, L’invention de la peinture, L’Allégorie de la caverne, Rideaux et trompe l’oeil / La beauté composite — dans des salles où les oeuvres parlent d’elles-mêmes, indépendamment des propos du commissaire qui sont laissés, en retrait et en amont, dans un « couloir d’information ». La structure de l’exposition est bâtie sur ce principe qui mise sur la clarté de l’accrochage et l’espace entre les oeuvres.

Par Valérie Duponchelle, Le Figaro du 20-09-16.

Tu as publié un très beau livre sur Marcel Duchamp [19], et tu as entrepris la rédaction d’une biographie consacrée à Francis Picabia. Entre les deux vient s’intercaler cet ouvrage sur l’œuvre de René Magritte. Comment vois-tu ce dernier personnage à l’aura moins intense comparée à celles des deux premiers ?

II s’agit là d’un beau trio. Magritte a d’ailleurs connu et apprécié Duchamp (ils avaient, entre autres choses, les échecs, en commun) et a écrit sur la peinture de Picabia dont il admirait l’insolence et la liberté. L’expression que j’utilise pour qualifier la position très singulière de Magritte est celle de « conformisme tactique ». C’est une formule qu’il utilise lui—même et qui définit une figure très particulière de comportement, consistant à se conformer apparemment à l’ordre des choses pour pouvoir, ou le subvertir, ou le déplacer, ou le faire exploser. Cela renvoie pour moi à la tradition anarchiste : si l’on désire faire exploser une bombe, il ne faut pas s’habiller comme un révolutionnaire, mais au contraire, se banaliser. Ce que je trouve très intéressant chez Magritte — et l’on retrouve cela chez Marcel Broodthaers — c’est cette idée de ne pas souscrire à l’idéologie de la subversion, de passer presque inaperçu, d’être transparent en quelque sorte, de « se mouler » dans les conventions de son époque. Cette attitude diffère de celle de Duchamp qui se tenait dans une forme d’indifférence, comme à l’écart, et de celle de Picabia, qui s’exprimait, quant à lui, dans l’exubérance. Mais tous les trois se sont, à un moment donné, opposés à André Breton. C’est peut-être là le vrai fil directeur. Dans le fond, aucun des trois n’a voulu « « marcher dans la combine », n’a désiré se conformer à l’déologie autoritaire du mouvement surréaliste, à l’époque si puissamment incarnée par Breton. Je pense que tous les trois sont essentiellement des artistes anti-autoritaires.

Tout de même, si l’on songe aux « Mythologies personnelles », on imagine bien la place inouïe qu’auraient pu prendre dans cette affaire des artistes comme Duchamp et Picabia, tandis que Magritte aurait eu beaucoup de mal, et très peu d’arguments en sa faveur, pour y exister un tant soit peu.

Effectivement, on ne peut pas dire que Magritte ait fait de sa vie une oeuvre, contrairement à Duchamp. Même si ce dernier ne se levait pas tous les matins en se disant qu’il allait faire de sa vie une oeuvre d‘art (il ne finit par l’admettre qu’à la fin de sa vie). Quant à Picabia, il est également difficile de distinguer son œuvre de sa vie, les deux caractérisées par la véhémence et le chaos, la vitesse et le sexe. Magritte, de ce point de vue-là, passe en effet quasiment inaperçu. Comme il le disait lui-même, « je suis très conformiste dans ma vie et dans ma peinture, et je suis très révolutionnaire dans ma pensée ». Il y a bien un grand écart à cet endroit. Le mot de « révolution » ne lui a jamais fait peur, alors que tout le monde le voyait comme un petit-bourgeois coincé. Du coup, beaucoup de personnes regardent sa peinture en y voyant l’œuvre d’un fonctionnaire ou d‘un publicitaire. C’est cet écart, précisément, que je trouve passionnant.

Peut-on imaginer un René Magritte seul, isolé ? Comment aurait-il évolué hors la fréquentation de Louis Scutenaire par exemple ? À quoi aurait ressemblé un Magritte sans Paul Nougé, sans celui que Francis Ponge qualifie de « tête la plus forte du surréalisme en Belgique » ?

ll est en effet impossible de comprendre Magritte comme une figure isolée. Sa démarche et sa pensée sont profondément liées au contexte du surréalisme belge. C’est Paul Nougé, le premier, qui a perçu le caractère subversif de sa peinture et qui l’a encouragé dans cette direction. Marcel Mariën jouera aussi un rôle très important, mais son dogmatisme politique s’est mal accommodé, à partir des années 1960, des écarts libertaires du peintre. Et surtout Louis Scutenaire. II ne faut pas oublier Scutenaire, qui sera jusqu’au bout un formidable et fidèle compagnon de route. Impossible d’imaginer un Magritte existant hors de ce groupe. Les relations entre eux n’étaient pas qu’idéologiques, elles étaient aussi, et peut-être surtout, fraternelles et ludiques. Ainsi les titres des tableaux de Magritte étaient trouvés, pour la plupart, avec la complicité de ses amis. Magritte n’est évidemment compréhensible que dans le contexte du surréalisme belge — qui se caractérise historiquement par une relation extrêmement ambiguë au surréalisme parisien —, reconnaissant à la fois l’importance des idées prônées par André Breton et restant très opposé à l’attitude prescriptive et normative de ce dernier. On verra d’ailleurs comment, plus tard, Broodthaers rejouera cette carte du provincialisme contre Paris, feignant de prendre au pied de la lettre cette idée reçue, depuis Baudelaire, de la Belgique comme province de ploucs et de culs-terreux. L‘acmé de cette stratégie-là étant bien sûr l’exposition dite de la « période vache », première exposition personnelle de Magritte à Paris, en 1948.

Ce qui intrigue chez Magritte, c’est l’ennui. Dans une histoire de l’art qui s’écrit essentiellement à force de vocations, de passions, d’engouements. Scutenaire le surnommait « Fils de l’ennui ». Même cette histoire que tu viens d‘évoquer, celle des titres de ses tableaux dont il chargeait ses amis de la trouver, pourrait s’expliquer par ce biais-là. Peindre l’ennuyait, mais trouver des titres à ses tableaux le fatiguait également.

« La peinture m’ennuie comme le reste. » Cette formule exprime bien la position de Magritte vis-à-vis de l’art et de la vie. Tout l’humour est dans ce « comme le reste ». Cela est capital pour saisir la pensée et l’attitude de Magritte. Cet ennui se conjugue néanmoins chez lui à une interrogation permanente sur ce qui demeure l’objectif essentiel de son art : le « mystère ».

Peux-tu développer ce paradoxe ?

Magritte est selon moi un romantique, mais un romantique hétérodoxe (plus dans la lignée de Xavier Forneret ou d’lsidore Ducasse que d’Alfred de Vigny). On oublie trop souvent que le romantisme — anglais ou celui de léna — a aussi à voir avec l’ironie. Le mot-clef de Magritte, c’est « mystère ». Mais ce mystère n’est ni du côté du symbolique ni du côté d’une quelconque transcendance. Il se manifeste physiquement au travers de sa peinture. En l’occurrence, à la surface de ses tableaux. Il n’y a pas d’arrière monde chez lui, pas de dimension occulte ou cachée. L’opérateur de cette bizarre alchimie, c‘est l’ennui. Ce désengagement dans l’acte même de peindre — il ne s’agit à aucun moment pour lui de s’exprimer — lui permet de faire advenir, de mettre en oeuvre une pensée. Une pensée qui est de l’ordre du visible et du lisible. Le titre du livre est : René Magritte peintre et penseur de l’image ordinaire. La pensée pour Magritte n’est pas à chercher dans les arrière-cours de l‘idéal, mais bien dans l’ordinaire du monde des images. Ce mystère qu’il évoque sans cesse doit advenir, par inadvertance, dans une sorte de distraction. C’est pourquoi il refuse tout l’apparat des artistes traditionnels. Il n’a pas d’atelier et peint dans sa salle de séjour ou sa cuisine.

Louis Scutenaire écrit : « Magritte est un grand peintre, Magritte n’est pas un peintre. »

Scutenaire dira aussi : « Magritte préfère une belle femme à une belle statue et une belle statue a une belle femme. » Nous sommes avec lui dans une logique conjonctive, celle du « et » qui s’oppose à la logique exclusive du « ou ». Cela le rapproche de Duchamp (pour qui une porte pouvait être à la fois ouverte et fermée). En dépit de l’ennui que son activité picturale générait (un des rares points d’accord avec Breton lui faisait considérer la peinture comme un « expédient lamentable »), à aucun moment Magritte n’a songé à abandonner cet outil, qu’il considérait comme un simple moyen et surtout pas comme une fin. Pour lui, l’oeuvre ne relevait pas d’une quelconque nécessité intérieure. Il s’agissait avant tout d‘un travail, et donc en partie, ou par moments, d’un pensum.

Mais le paradoxe, c’est que, pour quelqu’un que la peinture ennuyait, il a énormément produit. Surtout, il a répété les mêmes images, décliné les mêmes idées, avec ou sans aucune variation. Une activité industrielle peu susceptible de le distraire de son ennui.

Les notions de reproduction, de réplique, de copie et de déclinaison sont très importantes chez Magritte. C’est d’ailleurs très compliqué de faire un livre sur son œuvre parce que pour un titre, il existe sou—vent plusieurs versions et donc plusieurs œuvres. Sa démarche est une formidable fabrique de répliques, et cela pas simplement pour des raisons économiques (il avait besoin d’argent et a travaillé longtemps dans la publicité). C’est aussi sa manière à lui de mettre à mal la question de l’original. Il est moderne en ce sens.

TRIVIALITÉ VIRULENTE

J’aimerais évoquer cet épisode trouble de la vie de Magritte que Marcel Mariën révèle dans son livre le Radeau de la mémoire [20]. Ou comment ils se sont livrés ensemble à un trafic de faux tableaux. Magritte, entre 1942 et 1946, faisant fructifier son savoir-faire pour peindre de faux Ernst, Mirô ou De Chirico que Mariën refourguait à Paris. Peut-être, d’ailleurs, que les toiles de la période vache trouvent là leur source. Dans le cas de Magritte, le bien peindre en était peut-être venu à caractériser le mensonge, la malhonnêteté. Une autre trahison des images en somme. Alors, dans ce saccage de la peinture auquel il se livre iuste après guerre — et qui annonce certaines séries de Gérard Gasiorowski —, il y a comme une humiliation de son art, en tout cas de sa technique, en vue de se racheter une virginité. La rédemption ne pouvait advenir ni par le « bien fait », ni par le « pas fait », mais par le « mal fait ». En peignant mal, il lui semblait pouvoir racheter sa faute.

On dit même, mais Mariën ne l’évoque pas, que Magritte aurait également fait une copie de l’Origine du monde… Ton hypothèse est intéressante. Mais on pourrait, a contrario, estimer que la « période vache » commence plus tôt et que ce qu’on appelle la « « période Renoir », dès le début de la guerre, en est déjà une première version, une préfiguration. La culpabilité n’expliquerait donc pas seule son désir, ou son besoin de « peindre mal », selon les principes esthétiques qui étaient les siens.

Tu as raison. Mais alors on pourrait dire, pour être plus précis, qu’il y a « peindre mal » et « mal peindre ». Que la période « Renoir » est une illustration du Surréalisme en plein soleil [21], tandis qu’au moment de la période « vache », deux ans après le fameux tract avorté, Magritte ne compte plus convaincre quiconque avec son manifeste. S’il existe une même ironie dans les deux périodes, la seconde est marquée au sceau d‘un certain ressentiment et d’une vraie agressivité.

Au-delà de ses motivations psychologiques, Magritte est belge. Avant tout. Il est l’enfant de l‘accouplement monstrueux de James Ensor avec le symbolisme belge. Il aime sincèrement, profondément, cette trivialité que revendique la période vache. Elle appartient pleinement à son corpus personnel, telle qu’elle se dévoile dans ses tracts intitulés I’Enculeur, l’Imbécile, l’Emmerdeur. Se manifeste là un vrai goût pour le bordel. Il ne faut pas voir simplement dans ces peintures une stratégie d’agression à l’égard du surréalisme parisien, à cette idéologie et à ces postures selon lui fossilisées. ll ne s’agit pas simplement de mettre « les pieds dans le plat » pour reprendre le titre du texte de Scutenaire qui accompagnait l‘exposition. Il y a aussi un vrai plaisir pris à cette régression, à ce laisser-aller, à cette trivialité virulente. Les peintures montrées à la galerie du Faubourg en 1948 sont assez proches des « peintures de charme » de Picabia. Pas formellement ni iconographiquement, mais dans leur intensité « bordélique » (les « peintures de bordel » de Picabia mettent vraiment le bordel dans la peinture !) Cela reste lié à l’époque de la guerre, même si, dans le cas de Picabia, c’est vraiment pendant la guerre, et pas juste après. Ce qui me touche dans cette aventure parisienne, c’est la complicité entre Magritte et Scutenaire. C’est vraiment un coup qu’ils font ensemble. Comme un mauvais coup opéré par des gamins. Cette gaminerie, on la retrouve dans leurs photos, leurs films, leur correspondance. lls règlent peut-être leur compte, mais surtout ils jubilent, ils s’amusent.

Oui, mais c’est aussi une histoire triste cet épisode de la période vache. Il a ces phrases terribles : « J’aimerais assez continuer en plus fort la “démarche” expérimentée à Paris. C’est ma tendance : celle du suicide lent. Mais il y a Georgette [22] et le dégoût que je connais d’être “sincère” — Georgette aime mieux la peinture bien faite comme “antan”, alors surtout pour faire plaisir à Georgette je vais exposer dans l’avenir de la peinture d’antan. » Ce mot de « suicide » n’est pas un effet de manche. On peut tout à fait imaginer que suite à ce fiasco critique et financier de la période « vache », sa notoriété étant encore fragile — les rétrospectives muséales n’auront lieu que dans les années 1950 —, s’il avait continué « en plus fort » dans cette direction, aurait pu disparaître bel et bien de l’histoire de l’art. C’est ce que je comprends lorsqu’il parle de « suicide lent ».

Je crois que tu as raison. C’est vrai que ce terme est très fort. Comme il n’est justement pas un suicidaire au sens classique du terme, il faut en effet l’entendre comme tu dis. Parce que tout dans sa vie, dans sa correspondance, témoigne par ailleurs d’une vitalité, d’un humour et d’un appétit qui laissent peu de place à l’aigreur, au ressentiment ou à la dépression.

art press 436, septembre 2016, p. 46-49.

Bernard Marcadé, Magritte

Disponible en septembre 2016

René Magritte est sans doute l’artiste qui, au XXe siècle, a assumé avec le plus de rigueur une position en rupture avec le lyrisme et le romantisme, qu’il qualifie lui-même de "conformisme tactique". Une grande part du travail de Magritte s’efforce de retourner contre eux-mêmes les fondements rhétoriques de la peinture. Le peintre prend un malin plaisir à prendre les mots et les choses au piège de leurs agencements logiques et sémantiques réciproques. Magritte ne se fait aucune illusion quant à son art de peindre, il a la volonté d’utiliser la peinture à des fins qui ne sont pas celles de la peinture.

De la même manière, il se sert de la convention contre la convention, du mot contre la signification (c’est-à-dire l’arrogance du sens logique) et de l’image contre la représentation (c’est-à-dire sa prétention à se substituer à tout).

L’auteur

Professeur d’esthétique et d’histoire de l’art à l’École nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy depuis 1985, Bernard Marcadé est aussi critique d’art, chroniquer radio, commissaire d’expositions et collaborateur régulier de plusieurs revues spécialisées. Il a étudié de nombreux artistes, de Magritte à Yan Pei-Ming en passant par Jean-Michel Othoniel. Il est notamment l’auteur de Marcel Duchamp, la vie à crédit (Flammarion, 2007), Win Delvoye (Fonds Mercator, 2012) ou encore Marcel Broodthaers, Livre d’images (Flammarion, 2013).

Sommaire

Introduction

1. Scènes primitives

2. Un défi lancé au bon sens

3. Ne plus peindre les objets qu’avec leurs détails apparents

4. Un effet poétique bouleversant

5. Tentative de l’impossible

6. Au pied de la lettre (Nom d’une pipe : les mots et les choses)

7. Je ne vois rien autour du paysage (L’Éclipse)

8. Attenter à l’ordre des choses

9. Les liaisons dangereuses (art, sexe et politique)

10. Le couteau est dans la plaie

11. Humour-plaisir (le surréalisme en plein soleil)

12. Les pieds dans le plat

13. Une pensée qui ressemble au monde (Les vacances de Hegel)

14. Coda

Conclusion

Site de la Fondation Magritte : biographie, galerie virtuelle.

ARCHIVES AUDIOVISUELLES

René Magritte, révolution et scandale

ORTF, 5 février 1967.

Interview de René Magritte : "Toute révolution doit nécessairement devenir classique... Ce qui est découvert fait toujours scandale... Brisant avec des habitudes de pensée". Images des tableaux du peintre.

Le Stropiat, de René Magritte

Le Stropiat, 1947, huile sur toile, 60 x 50 cm.

Crédits : Collection Christine et Isy Brachot, Bruxelles.

France Culture / Les Regardeurs, 01-03-2014.

Aujourd’hui nous regardons une œuvre de René Magritte intitulée Le Stropiat de 1947, peinture qui appartient à ce qu’on appelle la période « vache » de Magritte, qui ne dura que quelques mois, et donna lieu à de nombreuses incompréhensions car les huiles et les gouaches qu’il exécuta alors étaient très loin de l’aspect froid et net des peintures exécutées auparavant.

Soutenu par Louis Scutenaire, son ami écrivain et poète belge, dans cette « remise en jeu » de son propre art, il exacerbe ici son irrespect vis-à-vis des choses établies.

Louis Scutenaire, notre regardeur donc, qui expérimente lui-même dans l’écriture ce massacre, ce désordre libérateur, et qui est bientôt le seul à soutenir Magritte dans ce qu’on a pris à l’époque pour une incartade.

Avec l’artiste François Curlet et Bernard Marcadé.

René Magritte (1898-1967), l’empire des images

France Culture / Une vie, une oeuvre.

Émission diffusée le 9 janvier 2016.

Ceci n’est pas un documentaire mais... une esquisse radiophonique. Sur les traces de René Magritte à Bruxelles, les témoignages creusent le portrait du plus célèbre et néanmoins mystérieux des surréalistes belges. Par Maylis Besserie. Réalisation : Charlotte Roux. Attachée de production : Claire Poinsignon. Avec la collaboration d’Annelise Signoret. Prise de son : Nicolas Matthias. Mixage : Manuel Couturier.