Philippe Sollers : 1. Connaissance de Claudel (1998)

2. Claudel le maudit (2003) | 3. Ivresse de Claudel (2008)

Paul Claudel : l’affaire Rosalie par Jacques Julliard (1994)

Sur « L’Affaire Claudel » de Gilles Cornec

Claudel derrière ses masques par Patrick Kéchichian (1993)

LIRE AUSSI : Claudel porc et père (art press, 1983)

Claudel secret (Claudel, le poëte et la Bible, 1998)

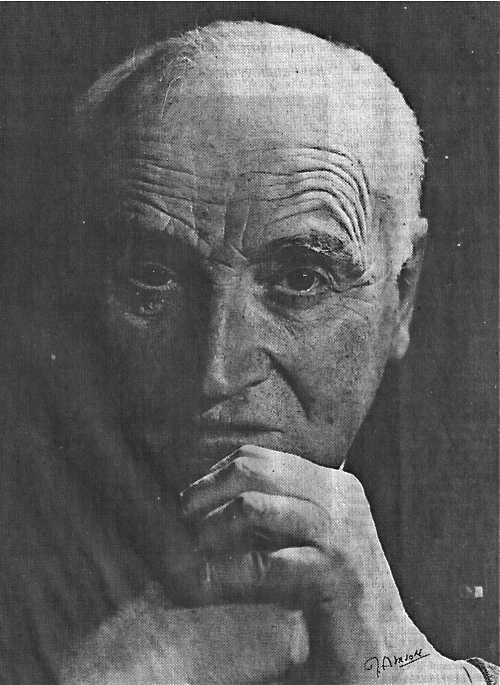

- Photo M. AMSON, "COURTESY " BHVP

Entretiens - Paul Claudel

1. Compilation des Mémoires improvisés Paul Claudel - Jean Amrouche : du 1er au 26e entretien (1ère diffusion : 01/01/1951 France III Nationale)

2. Lecture pour tous, 27 mai 1954.

A l’occasion de la sortie de ses Mémoires improvisés retranscrivant les entretiens enregistrés pour la radio par Jean Amrouche, interview de l’écrivain Paul Claudel. Présentation en studio de Pierre Desgraupes. Paul Claudel, interviewé chez lui par Pierre Desgraupes (hors champ), évoque quelques souvenirs : les villes de son enfance, ses études au lycée Louis le Grand, sa conversion, sa rencontre avec Mallarmé et Verlaine, son château de Brangues et sa famille.

Vous dites « Claudel », et, immédiatement, les clichés déferlent : dogmatique, épais, pétrifié, pétainiste, papiste, couvert d’honneurs, imposteur, poète reconnu donc maudit, cul béni, homophobe, sexophobe, tank de la réaction, — l’horreur. La haine que suscite Claudel est, à la limite, presque plus intéressante que lui. Mais être ainsi constamment attaqué de partout, depuis un siècle, veut sans doute dire qu’on occupe une place centrale, surtout si le siècle en question s’est surpassé dans le mensonge, l’abjection, la terreur. Le problème est donc le suivant : que ne veut-on pas savoir de Claudel ? Pourquoi cette rapidité à se laisser piéger par ses masques ? Et d’ailleurs qu’a-t-il voulu lui-même cacher ou protéger ? Tout se passe en effet comme s’il n’avait pas hésité à en remettre dans le malentendu, la provocation, l’outrance. Il est invisible du dehors, Claudel. Il veut dissimuler un trésor.

Au commencement était Rimbaud, qui, d’ailleurs, continue à n’être pas lu comme il devrait l’être [1]. Cette révélation (beaucoup plus importante que toutes les autres) a lieu dans le jardin du Luxembourg pendant l’été 1886. Un jeune homme très doué pour les études classiques (le grec, le latin) lit dans une revue Une saison en enfer et les Illuminations. C’est le choc foudroyant, la possession « séminale ». On connaît la suite : le pilier de Notre-Dame, la « conversion », la vocation religieuse avortée, la passion amoureuse, l’exil en Chine et ailleurs, les polémiques avec Gide et les surréalistes, la carrière d’ambassadeur, l’invention du verset lyrique, le théâtre, etc. De nos jours, tout cela est plus ou moins oublié, seuls les clichés demeurent. Claudel tient surtout le coup grâce à ses pièces que les acteurs aiment jouer, mais précisément c’est ce qui, chez lui, a le plus vieilli. A tous les clichés, il faut d’ailleurs ajouter celui de « bourreau de sa soeur », Camille. Bref, il a tous les défauts ce Claudel, c’est connu. Mais, au fait, que disait Rimbaud, que s’est-il passé dans ce coup de foudre ?

Le mystère de Notre-Dame de Paris est finalement assez simple : le grand rythme grec est perdu, la Bible pas du tout lue, Dante imaginé de travers, Pascal enterré quelque part dans les oubliettes. Il ne s’agit pas d’idéologie : le Verbe lui-même est tombé à plat, il n’y a plus qu’une faible braise sous la cendre. Claudel, c’est sa folie tenace, se sent missionné pour ressusciter la métaphysique, souffler sur le feu, refonder si on peut dire, le système nerveux de Dieu. En pleine IIIe République, un tel projet est carrément du délire. Rimbaud a tout compris, il est parti, ce qui a beaucoup fâché le milieu littéraire qui préfère ruminer ses petites affaires (il s’obstine). Rien à attendre de la société, voilà ce que pense Rimbaud, mais on va lui faire dire le contraire, l’enrôler dans le messianisme révolutionnaire, en faire un prophète, un mage, un voyant, un « ange en exil » (Verlaine), un « opéré vivant de la poésie » (Mallarmé). Claudel réagit de la même façon ? Evidemment. Pour lui, Rimbaud sera « un mystique à l’état sauvage », il le civilisera coûte que coûte. Erreur ? Pas pire que les autres, et tout aussi passionnelle. Rimbaud catholicisé, Rimbaud homosexualisé, Rimbaud marxisé, Rimbaud ésotérisé, vous avez le choix, et les injures fusent d’un camp à l’autre. Ce qui est frappant, c’est que, dans son camp, Claudel est seul. Les catholiques n’ont pas grand-chose à faire de Rimbaud, ni d’ailleurs de la Bible. Ne parlons pas du chinois dont, malgré les jésuites, ils ne veulent rien savoir. Les surréalistes et la Bible ? Personne. Le chinois ? Aragon ira à Moscou, quand Claudel est passé par Shanghaï... Seul Artaud peut être défini comme répondant vraiment à l’interrogation claudélienne : cela se sent dans la percussion de son écriture, mais la sanction sociale tombera sur lui (et Claudel, sans doute, a eu très peur de cette possibilité d’enfermement pour lui-même).

- Portrait d’André Gide

par Félix Valloton

paru dans Le Livre des masques

de Remy de Gourmont (1898).

Claudel n’est pas bien dans son corps. Il a un appareil de perception merveilleux mais une enveloppe fâcheuse. Son histoire comique avec Gide vient de cet embarras. Gide est plutôt beau, Claudel voudrait le convertir à l’ascèse qui est la sienne, il est amoureux de Gide, disons les choses, puisque est amoureux tout individu qui veut intervenir dans la vie privée d’un (ou d’une) autre. En réalité, le problème n’est pas là, il est avant tout verbal. Relisez Partage de midi ou Connaissance de l’Est en même temps que Les Caves du Vatican, par exemple. Gide, mis à part son Journal et ses prises de position courageuses, est un homme du XIXe siècle ; Claudel un énergumène qui met la notion de siècle en bouillie. Le malentendu porte sur le temps et la façon de le vivre. Peu de gens connaissent le Journal de Claudel (deux volumes en Pléiade) qui est peut-être son chef-d’oeuvre : acuité de la notation visuelle et auditive, précisions politiques, portraits, lectures vibrantes, on peut vérifier là, comme dans L’Oeil écoute, l’éveil et l’ouverture que donnent des dons de langage inouïs. La prose de Claudel, voilà sa vraie force (plus que l’éloquence lourde de ses poèmes, ou de ses tirades théâtrales). C’est du grand art au pinceau chinois, ramassé, vertical (pas étonnant que Mallarmé ait perçu et deviné ce débutant qui venait se taire « furieusement » chez lui). Il faut aller le chercher en retrait, Claudel, comme s’il avait fait volontairement le vide autour de lui pour mieux avoir la paix et méditer en silence. L’Eglise ? Un bunker. La famille ? Idem. La diplomatie ? Un lieu d’observation sans pareil, où, d’ailleurs, qu’il soit au Brésil, aux Etats-Unis ou au Japon, il fait merveille. A Prague, en 1910, quelqu’un le décrit ainsi : « Le consul Claudel, éclat de ses yeux que son large visage recueille et réfléchit. » Il s’agit de Kafka qui se trouvait là. La tragédie européenne va bientôt commencer, et Claudel préviendra, messages dans le désert. Sur Hitler, des jugements lucides et violents. Sur Staline, bien entendu, rejet total (voilà pour lui, les deux « bêtes de l’Apocalypse »). Le bref épisode « maréchaliste » ? Il s’en veut, il s’excuse, il détestait trop la Troisième, il parlera très vite de « l’immonde Pétain » et de la « lâcheté » de l’Eglise de France. Il est horrifié par les persécutions antisémites (la Bible, bien sûr). Contre lui, avec une malveillance systématique et persistante : l’Action française (personne n’a été plus hostile à Maurras que Claudel). Les autres auteurs catholiques ? Bernanos le déteste, Mauriac, seul, le respecte avec résignation : c’est lui qui aura le Nobel, pas Claudel ( « je suis barré de fondation »). Le courant issu de Péguy ne l’aime pas, et pour cause : il n’y a pas de conciliation possible entre la poésie appliquée de Péguy et celle, toujours sensuelle, de l’auteur de Positions et Propositions.

Au fond, Claudel est un voluptueux à la fois très ancien et très moderne. Il prend les choses de plus loin et à la racine, pas de psychologie, une vie des mots en formation : « Il est impossible de donner une image exacte des allures de la pensée si l’on ne tient pas compte du blanc et de l’intermittence. Tel est le vers essentiel et primordial, l’élément premier du langage, antérieur aux mots eux-mêmes : une idée isolée par du blanc. Avant le mot une certaine intensité, qualité et proportion de tension spirituelle. » La poésie est un art, et Homère, Virgile, Dante sont contemporains de Baudelaire ou Rimbaud, comme Watteau de Picasso. Peu de textes de Claudel sont aussi émouvants que celui qu’il consacre à l’Indifférent de Watteau, le 18 décembre 1939, alors que la guerre est déclarée. Texte bref, d’une grande virtuosité, où le personnage du peintre est appelé un « messager de nacre ». On a l’impression qu’il veut dire que la guerre sera gagnée, au bout d’un tunnel d’enfer, par ce seul tableau.

Claudel, papillon chinois enfermé dans un ours : étonnante plaisanterie de la nature. Mais l’ours danse comme personne, il a surtout une oreille très fine. Il est délicat et sûr dans ses goûts, même s’il n’aime pas particulièrement faire le beau devant les dames ou les éphèbes qui, les imbéciles, se moquent de son apparence. Ses fréquentations à lui, dans la montagne, ont pour nom Lao-tseu ou Isaïe, saint Jean ou Eschyle. Drôle de type, vraiment, qui a su que l’ignorance et la surdité, l’oppression et la vulgarité, allaient durer longtemps, très longtemps, dans une obscurité brutale, mais qu’il y avait aussi des paroles qui ne passeraient jamais, des peintures, comme celles de Rembrandt, définitives. Il écoute, il scrute, il lit, il voit dans le noir. Il meurt en disant « laissez-moi, je n’ai pas peur ». Il a grogné, mais c’était aussi pour rire, puisqu’à chaque détour un humour énorme est en lui. Dans une photo saisissante, Cartier-Bresson l’a surpris un jour en train de regarder passer un corbillard. C’est quelqu’un d’autre qui s’en va en terre, pas lui. « Ce qui n’est pour vous que mots et cendres, est pour moi chair, pain, vin, eau, lait, miel, huile, pulpe de fruit. »

Philippe Sollers, Le Monde du 18.12.98 (repris dans Eloge de l’infini).

La tombe de Paul Claudel à Brangues.

Zoom : cliquez l’image.

Claudel le maudit

Catholique intransigeant, dramaturge exagéré, réactionnaire intouchable, rusé comme dix jésuites... Son procès au tribunal de la nouvelle inquisition illettrée est implaidable.

Paul Claudel, né en 1868, meurt le 22 février 1955, à 87 ans. Grande fin de théâtre, funérailles nationales, garde républicaine, marche funèbre de l’ Héroïque de Beethoven, messe à Notre-Dame de Paris. Juste avant de mourir, il demande que l’on s’occupe de sa fille cachée, Louise, puis qu’on ne le touche pas et qu’on le laisse seul. Il a cette phrase étrange : « Je n’ai pas peur. » Il fera écrire sur sa tombe une autre phrase encore plus étrange : « Ici reposent les restes et la semence de Paul Claudel. »

Hommages convenus, tout le monde, ou presque, le déteste. Longue histoire, brouilles célèbres (Gide), figure d’emmerdeur catholique intransigeant, d’ambassadeur replet, de puritain farouche, de dramaturge exagéré, de réactionnaire intouchable. Il paraît qu’il était poète ? Impossible : les poètes, on le sait, doivent rester marginaux, souffrants, maudits. Claudel a inventé un truc inouï : la malédiction au carré, insolente, satisfaite, affreuse. C’est un porc, il a d’ailleurs célébré le porc dans un texte de l’un de ses chef-d’oeuvres, Connaissance de l’Est. « Une jouissance profonde, solitaire, consciente, intégrale. » Vous voyez bien : il mérite une fatwa définitive. Qu’on ne le lise plus, que ses oeuvres soient pilonnées, que les pièces d’un tel monstre ne soient plus jouées. Le programme de censure est en bonne voie, on me dit que personne n’ouvre plus ses livres. Mais son théâtre plaît encore au public, c’est inadmissible. Comment s’en débarrasser ? Par l’oubli.

La machine est en marche, on lui reprochera tout : la folie de sa soeur Camille, sa conversion, sa manie de convertisseur, ses emplois aux quatre coins du monde (New York, Prague, Bruxelles, Francfort, Hambourg, Rome, Rio, Copenhague Tokyo, Washington), ses insultes hyper-surréalistes (« les pourritures terrestres », pour Gide, les « saligauds » pour Proust ou Genet, « la bière pas fraîche » pour Rilke, et ainsi de suite), sa laideur enfin, dont il convient volontiers (« Je suis laid comme un macaque »). Il célèbre des dévots imbéciles, il injurie presque tout ce que nous aimons et respectons. Ce n’est plus un homme, mais un marteau-pilon. Tellement à contre-courant qu’on soupçonne une énorme farce. Il sabre, il assomme, il est assommant.

En plus, il est rusé comme dix jésuites. Son procès, au tribunal de la nouvelle inquisition illettrée, est implaidable. Il a haï la IIIe République, Maurras et l’Action française, tapé comme un sourd contre le communisme, conforté Franco, méprisé Hitler, fait de l’oeil au Maréchal (pas longtemps), approuvé le Général, tout cela en restant sauvagement papiste et encore papiste. Nul doute : il serait aujourd’hui à genoux devant Jean Paul II. Comment en sortir ? La question est peut-être ailleurs.

Résumons les points essentiels : Rimbaud, Rosalie, la Chine, la Bible.

Rimbaud, dès 1886 (lecture des Illuminations, conversion à Notre-Dame sur fond de magnificat) : « Il a eu sur moi une action que j’appellerai séminale et paternelle et qui me fait réellement croire qu’il y a une génération dans l’ordre des esprits comme dans celle des corps. » Son époque n’a rien compris à Rimbaud ? Claudel est un des seuls à avoir eu l’oreille pour l’entendre.

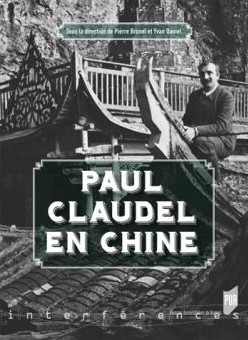

La Chine : Claudel y a passé quinze ans, ce qui est énorme. « Le Chinois, sous une apparence hilare et polie, est dans le fond un être fier, obstiné, malin, incompressible, et somme toute un des types humains les plus sympathiques et les plus intelligents que j’ai connus. » Avis au XXIe siècle. Et ceci : « Le Tao, on peut l’appeler le chemin, la voie, seulement c’est un chemin qui marche [2], c’est ce que nous appellerions le cours de la nature en comprenant par là le mouvement universel qui fait éclore, évoluer, disparaître les phénomènes dans le temps et l’espace. » Tout ce que Claudel a écrit sur la Chine est merveilleux, Dieu n’a pas l’air d’être là, alléluia.

La Chine : Claudel y a passé quinze ans, ce qui est énorme. « Le Chinois, sous une apparence hilare et polie, est dans le fond un être fier, obstiné, malin, incompressible, et somme toute un des types humains les plus sympathiques et les plus intelligents que j’ai connus. » Avis au XXIe siècle. Et ceci : « Le Tao, on peut l’appeler le chemin, la voie, seulement c’est un chemin qui marche [2], c’est ce que nous appellerions le cours de la nature en comprenant par là le mouvement universel qui fait éclore, évoluer, disparaître les phénomènes dans le temps et l’espace. » Tout ce que Claudel a écrit sur la Chine est merveilleux, Dieu n’a pas l’air d’être là, alléluia.

Paul Claudel à Shanghai

Rosalie (Partage de midi) : le malentendu a été complet. Claudel n’avait, à 30 ans, aucune expérience de la région féminine, l’ « ouragan » qui l’a saisi l’a renvoyé au conformisme le plus borné. La biographe ici est cocasse. Rosalie aurait incarné « une féminité libérée, acceptant les maternités à la manière des chattes comme la conséquence normale de l’amour que son corps inspire et auquel elle consent ». Sombre histoire, que Claudel a prise très au sérieux. On peut en conclure que le catholicisme français était tombé si bas que le sexe lui paraissait une montagne [3].

La Bible : des milliers de pages du vieux Claudel, ébloui, vaticinant, se trompant, inventant. Oreille pour le grec (Homère, Eschyle), mais pas pour l’hébreu (trop de latin). Tout de même : « Le monde est un secret de joie, de louange, de béatitude. »

Il s’est bien caché, ce baroque Claudel. Celui qui l’a le mieux vu est pourtant Kafka, un jour, à Prague : « Le consul Claudel. Éclat de ses yeux que son large visage recueille et réfléchit. » A quoi pensait ce curieux consul ? « Ma vraie patrie : le fouillis et le tohu-bohu, la sinuosité et le détour. » A suivre.

Philippe Sollers, Le Monde du 21.11.03. L’Infini 86, printemps 2004.

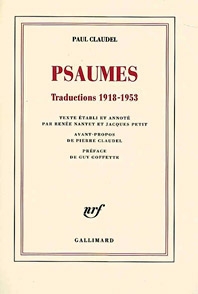

Ses traductions des « Psaumes »

Ivresse de Claudel

Un Claudel pour Noël

Le Bernin, David (détail).

Rome, Galerie Borghèse. Photo A.G., 23 juin 2015. Zoom : cliquez l’image.

Toute sa vie, Claudel a lu, relu, entendu, ruminé, commenté et interprété la Bible, ce qui est exceptionnel dans le paysage littéraire français. Le choc Rimbaud, le choc biblique : nourriture et respiration de tous les instants, scandale pour les dévots illettrés comme pour les anti-dévots à préjugés. Foi, passion, illumination. Mais qui lit encore Claudel, ce génial emmerdeur ? Qui a dans sa bibliothèque son énorme « Poète et la Bible » ? C’est du latin effervescent traduit en français énergétique, le contraire du sirop ecclésiastique, une percée de l’hébreu à travers le refoulement dont il a été si longtemps l’objet. Victor Hugo faisait tourner les tables, Claudel, lui, fait tourbillonner les psaumes. Pas de spectres, de fantômes ou de bouche d’ombre. Tout ici est cru, abrupt, sauvage, lumineux.

Claudel n’y va pas de main morte : plus qu’une « traduction », c’est une torsion, une retransmission, une « réponse », un engagement total. Il est là, le vieux Claudel, le jour, la nuit, à l’écoute, dans une solitude effarante. Guy Goffette, dans sa belle et enthousiaste préface, imagine une messe catholique où des « paroissiens assoupis » entendraient tout à coup le psaume 36 (il y en a 150) version Claudel : « Va, ne les envie pas ! Ne te ronge pas à regarder le succès des salopards. C’est une moisissure qu’un rayon de soleil étanche. » Tête du curé et des fidèles du dimanche...

Le langage du divin doit être direct, louange ou malédiction violente. Dieu n’est pas ce mot mort, « Dieu », mais Yah, Yahvé, et certainement pas « Jéhovah ». Yah ! C’est un cri, un concert, une grande musique de plainte ou d’allégresse.

Regardez les dates : 1943 ou 1947, c’est la guerre, la destruction, l’épouvante. Claudel, parallèlement, note dans son « Journal » un certain nombre d’événements. Ainsi, en 1945 : « Prise de Lodz ! Prise de Cracovie ! Toute l’Allemagne éventrée ! » En 1946, on trouve un psaume au dos d’un brouillon de lettre à de Gaulle. Bruit et fureur d’un côté, prière ardente de l’autre. David, ce poète monumental, chante Israël dans sa propre tourmente et sa tenace espérance. Claudel s’identifie à lui dans l’angoisse : « Ces mâchoires par milliers autour de moi qui grincent, lève-toi, Seigneur, accours ! Accours, tape dedans ! »

Claudel, qu’on dit si conventionnel, n’en peut plus de voir l’enfer, c’est-à-dire le mensonge de l’exploitation froide des humbles, des innocents et des pauvres. Il a l’air bien installé dans son confort, mais pas du tout, les psaumes sont de tous les temps, ils sont d’aujourd’hui même, dans une actualité brûlante. Confession de cet étrange traducteur : « Je suis environné d’ennemis : écoutez-les, tous ces gros messieurs qui parlent fort. » Il sait qu’il est haï, détesté, et qu’il ne peut pas en être autrement : « Éclaire-moi, que je n’aille pas comme ces dort-debout à ma perte ! Et que mes bons amis ne disent pas en se frottant les mains : on l’a eu ! » Il n’y a personne : « Pas un. Pourriture générale. » Un seul recours : « Yah, force, ma force ! »

Le poète est seul avec son roc, son rocher, son sauveur. « Ne me confonds pas, Seigneur, avec les inutiles et les carnassiers, ni avec tous ces gens qui ne songent qu’aux gros sous. » La marque de Claudel est dans ce mélange de sublime et de brusque familiarité. Ainsi, au psaume 24 : « Libère, mon Dieu, Israël, de tous ses embêtements. » Qui dit moins dit plus. Et d’ailleurs « qu’est-ce pour moi que ce chaos de gens qui mentent et qui radotent et qui boitent » ? Les somnambules humains (pour parler comme Pascal) ne le savent pas, mais il y a une vérité au bord du gouffre. « Extrais-moi de la compression, retire-moi, intelligent, de cette bousculade imbécile ! » Qui dira que le monde où nous vivons, c’est-à-dire où on nous oblige à vivre, n’est pas, neuf fois sur dix, une bousculade imbécile ? Claudel souffre à mort, il connaît « l’affreuse démangeaison de l’enfer » et le vertige de l’abandon ultime : « Mes amis et mes proches, tous ne font qu’un contre moi ! » Traduisez : tout le monde est contre Dieu, lequel se bat en état d’infériorité, comme David contre Goliath et tous les philistins de la terre.

Au fond, c’est très simple : « J’ai étudié le mal qui m’a appris le bien, et le mensonge qui m’a appris la vérité. » C’est pourquoi « rien ne me trouble, il y a à ma disposition une paix sans nombre comme la mer ». A propos de l’admirable psaume 117, Claudel parle d’une allure allègre, élastique, d’un pas relevé et bondissant. Dieu danse en musique, ou alors il cogne et boxe : « Fouette-les comme une toupie, fais-les voler en l’air comme de la paille et des morceaux de papier. »

Ironie des dates : en 1947, année de sa grande inspiration biblique, Claudel peut assister au triomphe de son vieil adversaire, Gide, qui reçoit, cette année-là, le prix Nobel. « Pour le Nobel, écrit un jour Claudel à Mauriac, je suis barré de naissance. » Un Dieu trop musical n’est pas de mise à Stockholm, et Claudel, avec sa frénésie de rythme affirmatif, a quelque chose d’obscène. Comment accepter quelqu’un qui va jusqu’à vous dire : « Au milieu de l’agonie et de l’angoisse, je tiens bon, je sais tout » ? On se souvient de ses derniers mots, juste avant sa mort : « Laissez-moi seul, je n’ai pas peur. » Ainsi fut-il.

Philippe Sollers, Le Nouvel Observateur du 24-12-08.

« Psaumes, traductions 1918-1953 », par Paul Claudel, notes de Renée Nantet et Jacques Petit, Gallimard, 322 p., 25 euros.

LIRE AUSSI : Claudel secret (Claudel, le poëte et la Bible)

Claudel porc et père (art press, 1983)

VOIR : Paul Claudel (KTO, 2015, année du soixantième anniversaire de sa mort)

SITES : Société Paul Claudel

Gallimard : Paul Claudel (1868-1955).

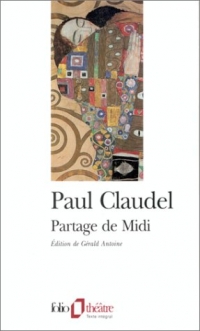

Révélations sur "Partage de midi".

Paul Claudel : l’affaire Rosalie.

par Jacques Julliard

L’édition "Folio" du chef-d’oeuvre du grand dramaturge nous livre de nouvelles pièces d’une fascinante aventure : " Partage de midi " est une oeuvre passionnément autobiographique. Entre Dieu et une femme adorée, Paul Claudel est resté déchiré pendant trente ans.

Le plus neuf, en cette rentrée plutôt morose, c’est peut-être bien encore Claudel. Le plus excitant en tout cas. Pour ma part, j’ai lu avec passion cette nouvelle édition de « Partage de midi », publiée dans la collection de poche « FolioThéâtre » (Gallimard) par Gérald Antoine, auquel nous devions déjà une superbe biographie d’un des personnages les plus baroques du siècle [4]. Outre l’introduction et les notes, on y trouve les deux premières versions inachevées et inédites de « Partage », ainsi qu’en avant-première des extraits de cette mythique correspondance - 180 lettres - adressée par Claudel à Ysé-Prouhèze, au vrai Rosalie Vetch, pour l’essentiel entre 1904 et 1927. Pour connaître l’intégrale, un ensemble extraordinaire aux dires des rares privilégiés qui ont pu la lire, il faudra attendre le début du siècle prochain. On ne changera donc pas pour rien de millénaire. Mais pour les lettres de Rosalie, nul espoir. Elles moururent avec le poète. La famille veillait : on fit beaucoup de feu, en cette nuit du 22 février 1955, dans la cheminée du boulevard Lannes. En ce temps-là, je parle du début du siècle, quand on tombait amoureux, on en faisait tout une histoire. Quand on était Paul Claudel, on en faisait tout un théâtre. Et quel théâtre, qui va de « Partage de midi » (1906 [5]) au « Soulier de satin » (1929) ! Petit à petit, les mystères dont le poète a volontairement truffé la trame rectiligne de cette aventure se dissipent et, grâce à la biographie déjà citée et à cette nouvelle édition, on peut la restituer de façon à peu près continue.

Montons, s’il vous plaît, en ce 19 octobre 1900, sur le pont de l’« Ernest-Simons » avec M. Paul Claudel, consul de France en Chine, qui va rejoindre son poste à Fou Tchéou. Vous y rencontrerez bien vite l’exubérant gouverneur Castanier, qui regagne de son côté son poste de résident supérieur au Cambodge ; plus loin, Francis Vetch, fonctionnaire d’origine réunionnaise, qui part chercher fortune - devinez où ? - à Fou Tchéou ! Il est accompagné de quelques-uns de ses enfants - on ne sait pas au juste lesquels - et surtout de sa femme, la flamboyante Rosalia, Agnes Theresa Scibor Rylska, fille d’un noble polonais et d’une Ecossaise, noble elle aussi. Appelons-la tout de suite Rosalie, ou même Rose, et restons-en là : je ne vais tout de même pas vous raconter « Partage de midi ». Déflagration, coup de grisou en plein océan. O mon amie sur le navire !

Pourquoi, hospitalité oblige, ne pas accueillir la famille Vetch sous le toit consulaire, et ne pas aider Francis Vetch dans des entreprises qui le conduisent bien loin, aux confins de l’Empire ? Parlons sérieusement : les quatre années d’amour fou entre Paul Claudel et Rosalie constituent le point nodal de la vie du poète. Tout en découlera, même les ruptures ultérieures.

- Sur les toits de Fou-Tchéou.

Janvier 1905.

On ne s’ennuie pas à Fou Tchéou, au point de refuser une promotion à Hong Kong, surtout lorsqu’on accueille Philippe Berthelot, secrétaire d’ambassade chargé de mission, et sa compagne Hélène que snobent les autres diplomates, scandalisés par cette liaison irrégulière. Il arrive même que l’entrée du dîner soit un jour constituée, en toute simplicité, par Hélène en tenue d’Eve, apportée sur un plateau par des serviteurs chinois. Certaine « nymphe comestible » de la Première Journée du « Soulier » n’aurait pas d’autre origine.

Le drame maintenant : le 1er août 1904, Rose Vetch, enceinte de Claudel, a quitté brusquement Fou Tchéou sans laisser d’adresse ni d’explication. Le plus étonnant n’est pas le désespoir de l’abandonné mais, un peu plus tard, cette équipée commune de l’amant et du mari à travers la Belgique et la Hollande (avril 1905) à la recherche de la fugitive. En vain. Que fait le poète pour endormir sa douleur ? Il la couche par écrit. D’où ces deux premières versions, pour la première fois publiées, de « Partage ». Le mari ne s’appelle pas d’abord de Ciz mais Legrand, et il n’y a encore que trois personnages dans la pièce : le vaudeville classique élevé à la dignité d’un oratorio amoureux. Mais voici que, dès le 24 février 1905, Claudel a appris par une tante de Rose que celle-ci a fui avec un autre homme, qui deviendra son deuxième mari : John W. Lintner. Nouvel accès de désespoir du poète, et, comme de juste, nouvelle version de la pièce. Castanier et Lintner, dont il ne sait pas grand-chose, finement mélangés, deviennent Amalric. Le « Partage », bouleversé, trouve sa forme quasi définitive.

La pièce est finie, mais son histoire ne fait que commencer. Il faudra treize ans pour que Rose réponde aux lettres que l’on devine furieuses et désespérées de Paul. Entre-temps, celui-ci a failli mettre fin à ses jours - c’est la nuit de la Sexagésime - puis, sur le conseil de son confesseur, s’est marié (1906) : « Je me suis marié entre deux trains et j’avais enveloppé nos alliances dans mon bulletin de bagages. » Cette lettre, qui met treize ans à traverser l’Atlantique et qui devient dans le « Soulier » la lettre à Rodrigue, amorce chez Claudel un immense retour de flamme d’où sortira justement son chef-d’oeuvre : « Il m’a fallu vingt ans, ces vingt ans qui se sont écoulés jusqu’au Soulier de satin, pour que ce lien se soit rompu, il vaudrait mieux dire "transformé" . »

De fait, il faudra attendre l’ambassade à Washington et sa rencontre avec Agnès E. Meyer (1928), épouse du directeur du « Washington Post », avec laquelle il échange une tendre correspondance quasi quotidienne, pour que la figure de Rosalie s’estompe peu à peu. Chaque soir, pour respecter la promesse qu’il avait faite à Agnès, monsieur l’Ambassadeur de France allait jeter dans le Potomac la lettre déchirée en mille morceaux qu’il avait reçue d’elle... Dieu que la diplomatie est jolie ! Mais la blessure de Fou Tchéou demeure. Ce n’est pas pour rien que Claudel tombe régulièrement amoureux des interprètes d’Ysé, depuis Eve Francis (qui, en 1916, joue la pièce en privé) jusqu’à Edwige Feuillère, lors de la grande création, enfin autorisée, de 1948... Claudel a alors 80 ans. Il a fallu quarante-deux années, l’insistance de Jean-Louis Barrault, et la permission de son confesseur (encore !) pour que ce grand amour secret prenne enfin sa forme publique, définitive, à quoi il était destiné par privilège poétique : une oeuvre d’art. Mais il y aura encore bien des cris à cette occasion, de la part de Mme Claudel, et surtout de la part d’une Rosalie devenue acariâtre et furieuse de savoir son aventure personnelle naturalisée en chef-d’ ?uvre dramatique.

En vérité, le principal ressort - oserais-je dire l’unique ressort ? - du théâtre de Claudel, c’est le conflit entre l’amour des femmes, ou plutôt de la femme, et l’amour de Dieu. Rosalie, révèle Gérald Antoine dans sa préface, a quitté Claudel pour deux raisons, qu’elle lui dira en 1917 : « Il a caché honteusement son amour ; il a refusé de la regarder comme sa femme. » Mais lui réplique quelque part : « Au milieu du déchaînement des sens, il y avait en moi un refus essentiel... une préférence de Dieu. » En le quittant, elle n’avait fait en somme qu’aller au-devant d’un désir qu’il était incapable de mettre à exécution.

Jusqu’au bout pourtant il s’occupera de Louise, la fille qu’il a eue de Rosalie. A celle-ci, avec sa réputation de pingre [6], il envoie la moitié de sa retraite. Mieux : de 1921 à 1927, il a obtenu de Philippe Berthelot, devenu secrétaire général au Quai-d’Orsay, un supplément de traitement de 3 000 francs, qu’il verse intégralement à Rosalie. Ces fonds secrets mis à la disposition de l’amour et de la poésie finiraient par vous réconcilier avec la diplomatie française.

Victor Hugo - que Claudel feignait de détester - dit quelque part que les grandes oeuvres de l’humanité furent le fait d’hommes vierges. Quand il rencontre Ysé, Mesa-Claudel est vierge au physique comme au moral. Voyez ci-contre (encadré) comme il parle des femmes : la maîtresse ne saurait être autre chose qu’un instrument de plaisir et l’épouse qu’un objet de convenance. Peut-être fallait-il cette étrange naïveté, reflet du plus plat conformisme bourgeois, pour que surgisse en son sein cette terrible fureur d’aimer de l’homme nu, « l’homme dans la splendeur de l’août, l’Esprit vainqueur dans la transfiguration de midi ! ».

Jacques Julliard, Le Nouvel Observateur du 22-09-94.

« Partage de midi », par Paul Claudel, édition de Gérald Antoine, « Folio Théâtre », Gallimard.

Voir sur le site Paul Claudel.

L’Infini a publié un autre texte de Jacques Julliard, Deux ou trois choses que je sais de Paul Claudel (Brangues, 17 juillet 1999), dans le numéro 69 (Printemps 2000).

« L’Affaire Claudel » de Gilles Cornec

Gallimard (« L’Infini »), 1993, 245 pages.

Gallimard (« L’Infini »), 1993, 245 pages.

Gilles Cornec s’exprimait dans le n°47 de L’Infini (automne 1994) :

Est-ce bien une "affaire" que vous exhumez ?

L’exhumation dont vous parlez ne m’est pas tant imputable qu’aux vandales qui, en avril 1980, trouvèrent amusant de déterrer un écrivain. Outre la profanation, deux éléments sont à l’origine du livre. L’inspecteur Lavardin, film de Claude Chabrol, sui présentait le meurtre d’un personnage dont les points communs avec l’intéressé en tant que victime émissaire n’avaient, de l’aveu même du metteur en scène, rien de fortuit. Et puis le graffiti " plus jamais Claudel ", par lequel Mai 68 fêta le centenaire de sa naissance. Par-delà ces anecdotes s’offrait à l’enquête un corpus de textes, d’’obédiences variées, tous caractérisés par la violence. La Lettre ouverte à M. Paul Claudel, ambassadeur de France au Japon, envoyée par les surréalistes en 1925. Les articles, innombrables, publiés dans la littérature maurassienne, au moment de la condamnation de la Ligue par le Vatican (1926), de l’échec de Claudel à l’Académie (1935), de l’Occupation, du procès Maurras, etc. L’insistance encore des thèmes anti-claudeliens chez Bernanos. Celle enfin, plus subtile, qui nourrit la confidence de Gide. Une sorte de feuilleton, donc, qui s’est vulgarisé à l’extrême pour produire, avec des arguments interchangeables, une mauvaise réputation. De ces idées reçues j’ai souhaité faire un dictionnaire et, au-delà, voir en quoi la présence d’un grand écrivain dans son époque constitue toujours une affaire, tantôt criminelle, tantôt portée devant les tribunaux du sens commun.

Votre essai, Dieu soit loué ! n’est pas une hagiographie. L’homme Claudel ne fut un saint, il n’a d’ailleurs jamais prétendu l’être. Il avait des "petits" côtés. Vous en rappelez quelques-uns. Sont-ils plus critiquables que ceux de beaucoup de ses illustres contemporains ? Pourquoi est-ce à lui, Claudel, qu’on ne passe vraiment rien ?

J’ai envie de répondre : parce qu’il est catholique. Ou, plus exactement, parce qu’il a eu le mauvais goût de l’être à sa façon, sans céder aux tentations, si fréquents dans le domaine français de l’anticléricalisme, de la culpabilité. [...]

Coupures de presse

Claudel derrière ses masques

par Patrick Kéchichian

Peu d’écrivains ont été à ce point enfouis sous leur caricature. Gilles Cornec le dénonce à juste titre. Mais le poète ne se laisse pas si facilement saisir...

Il y aurait donc une " affaire Claudel " ? Et quels en seraient les termes ? A en croire Gilles Cornec, ceux d’une immense méprise. Non pas précisément celle qui, de manière posthume, a abouti à l’imagerie dérisoire et simpliste, encore prévalante, du poète de Tête d’or et des Cinq grandes odes : odieux bourgeois gonflé d’argent et de suffisance, intégriste catholique poussant l’intolérance jusqu’à la provocation, notable " planqué " à Brangues durant la guerre (il avait soixante-douze ans en 1940) pour tenir son portefeuille d’actions tout en composant des odes à Pétain, et enfin — dernier en date des avatars — geôlier psychiatrique par procuration de sa soeur Camille, forcément géniale puisque folle, évidemment libre et belle puisque rebelle... Peu d’écrivains, peu d’hommes ont à ce point été enfouis sous leur caricature, effacés par elle !

Cette image-là, les fidèles de toute les révoltes passées et à venir, les nostalgiques de la subversion surréaliste ou soixante-huitarde, l’ont amplement véhiculée, relayés en cela par les non-lecteurs de Claudel. Gilles Cornec — qui écrit, avec l’Affaire Claudel, son premier livre — a voulu remonter plus loin, à la source de cette caricature. Il y a trouvé Claudel vivant, un certain Claudel, paradoxal et passablement retors, assistant à la méprise qui se fomentait, et se faisant, en même temps, sinon le complice, du moins le partenaire des opérations. Quant au lien entre ce passé et l’image actuelle du poète, il est possible, selon l’auteur, de l’établir symboliquement grâce, par exemple, à deux épisodes récents : la profanation de la tombe de Claudel à Brangues en avril 1980, d’une part ; l’image grotesque, violente et animale, d’un Claudel transposé mais reconnaissable, dans le film de Claude Chabrol, l’Inspecteur Lavardin, en 1986, d’autre part.

La démarche qui consiste à partir des haines, malentendus et controverses subis ou suscités par un écrivain est originale mais limitée. Si elle permet à l’essayiste de mettre en lumière ce paradoxe et d’accentuer les contrastes, elle mène également à une autre forme de caricature : Claudel en costume de grand incompris, vrai subversif censuré par la bêtise de toujours... Cette image brossée à la hussarde, plus séduisante assurément que la première, est simple, trop simple. De plus, son originalité ne fait pas forcément justice à la réalité, certes paradoxale, mais plus encore complexe et irréductible, d’une oeuvre et d’une vie. Et pour Claudel, l’une et l’autre furent riches, longues, beaucoup plus douloureuses qu’il n’y paraît.

La trinité Maurras-Breton-Gide

Au-delà, le livre de Gilles Cornec — vif et bien informé, remisant au loin quelques vieilles lunes académiques — pose une autre question. Pour envisager et commencer de comprendre un " grand " écrivain, pour l’aimer dans la hauteur, la profondeur et la largeur de son génie, la meilleure démarche consiste-t-elle à s’avancer vers lui comme en terre conquise, déjà colonisée, pour l’épingler devant soi ? La voix du critique doit-elle se faire si forte et impérative, si singulière, qu’elle finisse par couvrir celle de son sujet ?

Trois noms dominent dans le panthéon inversé de cette " affaire Claudel ", trinité qui n’a rien de " sainte " quoi qu’en dise Gilles Cornec : Charles Maurras, André Breton et André Gide. Pour le premier et le deuxième, les choses sont claires ; elles relèvent de la haine pure et simple. Pour le dernier, elles se compliquent à l’intérieur d’une relation (surtout épistolaire) dans laquelle tous les enjeux n’étaient probablement pas visibles.

Avec l’idéologue royaliste, il y a d’abord la querelle subalterne autour d’un ou deux fauteuils de l’Académie française : Claudel refusé en 1935, à la suite notamment d’une campagne de l’Action française ; Maurras élu en 1938, radié en 1945 après avoir été condamné aux travaux forcés à perpétuité, avec Claudel comme témoin à charge ; Claudel enfin, qui avait entre-temps refusé de siéger près de " l’immonde canaille ", est élu un an plus tard triomphalement au fauteuil de Racine et est accueilli sous la coupole par François Mauriac. A cette date, le poète et le diplomate ont depuis longtemps pris leur retraite.

Célèbre et célébré — par le général de Gaulle entre autres... — nullement insensible aux hommages et aux bénéfices de la gloire, il se consacre à son oeuvre exégétique : plusieurs milliers de pages de lecture de la Bible.

C’est un des paradoxes suggérés par Gilles Cornec : le vieux Claudel garde intacte sa prodigieuse capacité créatrice. Ses " écrits de vieillesse ", qui sont simplement, humblement, un commentaire en marge de l’Ecriture sainte, manifestent, avec éclat, une liberté, une jeunesse magnifiques.

Mais le conflit entre Maurras et Claudel n’est pas d’ordre personnel. Il est politique et religieux. Il révèle une antinomie centrale entre, d’une part, cette sacralisation du politique, dont parle justement Cornec à propos de l’Action française — condamnée par le pape en 1926 — et, d’autre part, le catholicisme claudelien, certes radical, mais qui n’entretient pas avec ce même politique un rapport de dépendance. Antidémocrate, Claudel est un pragmatique, formé à l’école du Quai d’Orsay. Ami des politiciens radicaux et laïques, détestant autant le communisme que la " mystique hitlérienne " et tout messianisme politique, il n’en est pas moins séduit par l’ordre nouveau prôné par Vichy et par le franquisme espagnol. Rappelons, pour mémoire, la fameuse histoire des Paroles au Maréchal (et non " ode "), datant de décembre 1940 (" Sa date lui sert d’excuse ", écrit le poète..., disons plutôt d’explication), suivies, quatre ans plus tard, d’un poème Au Général de Gaulle.

Homme d’humeur et de colère — ni les mêmes humeurs ni les mêmes colères qu’un Bernanos si différent, opposant aux massives certitudes de Claudel un esprit de plus authentique charité, d’inquiétude et de pauvreté — il refuse toute idôlatrie, surtout celle qu’engendre la politique.

- Dessin de Félix Vallotton, 1865-1925

- (publié dans Le livre des masques de Remy de Gourmont, dont les deux tomes ont paru respectivement en 1896 et 1898 au Mercure de France)

Passons plus vite sur Breton. " L’affaire ", là, est connue. Elle tourne autour de Rimbaud et de son annexion au catholicisme, par la soeur d’Arthur, Isabelle, et de son mari Paterne Berrichon, avec la complicité de Claudel (moins sot, cela va sans dire, que ses acolytes). De son côté, le chef du clan surréaliste préfère lire le poète des Illuminations à travers les arcanes de l’alchimie et de la vulgate occultiste. Incompatibilité absolue et définitive. " Visage sans nuance, comme taillé au couteau ; cou de taureau, continué tout droit par la tête, où l’on sent que la passion monte congestionner aussitôt le cerveau [...]. La tête fait corps avec le tronc [...]. Il me fait l’effet d’un cyclone figé. " Ce portrait de Claudel par Gide (dans son Journal, le 1 décembre 1905) est connu [7]. Il campe bien le personnage dans son apparence physique, avec ce qui en émane — et ce jusqu’aux dernières années — de force et de puissance, comme dans sa nature charnelle, sanguine, sensuelle : rien de " désincarné " chez Claudel ; il n’est qu’à lire son oeuvre pour s’en convaincre. Le contraste avec l’auteur des Faux-monnayeurs n’en est que plus frappant...

Les deux hommes ont entretenu, de 1899 à 1926 (Corydon avait paru deux ans plus tôt), une correspondance importante, qui est un document passionnant de la littérature du premier quart de ce siècle. Elle fut publiée de leur vivant, en 1949, chez Gallimard, leur maison commune. La position de Claudel est celle du convertisseur (il aura la même à l’égard de Jacques Rivière). Gide, en janvier 1912, écrit dans son Journal : " [...] Ma pensée s’affirme en offense à la sienne. " La " résistance " de Gide face au missionnaire sera évidemment l’un des traits de cette " offense " ; son homosexualité en sera un autre, ou le même, déguisé. De là à faire de la " liaison " Gide-Claudel une fable sexuelle... " Le chrétien ne vit pas comme le sage antique à l’état d’équilibre, mais à l’état de conflit ", écrivait Claudel. Gilles Cornec a retenu cette affirmation pour l’appliquer à son sujet, avec excès sans doute, en en détournant quelque peu le sens. " L’affaire " n’est pas close. Claudel reste à lire, simplement.

Patrick Kéchichian, Le Monde du 16.04.93.

Cette belle étude puissamment étayée, parue dans la collection animée par Sollers, permet enfin d’en avoir le coeur net quant aux causes profondes des successives vagues de haine venues battre le roc Claudel. Gilles Cornec en décèle l’origine dans « une drôle de trinité qu’on pourrait dire maintenant parvenue au pouvoir : Maurras, Gide, Breton. Soit : la régression académique, l’humanisme homosexuel, l’occultisme progressiste ».

A partir de là, il suffit de remonter le temps pour dénicher les premières idées reçues, qui auront la vie dure, jusqu’à faire de Claudel « le grand vaincu des lettres françaises ».

Sur la controverse autour de Rimbaud, sur le rôle de « l’Action Française », experte en propos fielleux, sur la féroce concurrence entre Maurras et Claudel pour l’entrée à l’Académie, sur le républicanisme du diplomate jadis terrassé par la foi au pied d’un pilier de Notre-Dame, sur Camille sa soeur dont il aurait été le bourreau, sur son « Ode à Pétain », sur le mépris cinglant de Bernanos à son endroit, j’en passe, Cornec apporte des vues rafraîchissantes, caustiques, qui fouettent sans cesse les sens par une sorte d’escrime polémique.

« La conversion de Claudel à la foi catholique, dit-il notamment, fut non pas tant une démarche d’adhésion religieuse que la preuve d’une sécession grammaticale et doctrinale. » C’est encore à voir. Du moins est-ce joliment trouvé.

J.-P. Leonardini, L’Humanité du 31-03-93.

- Reçu à l’Académie française le 13 mars 1947 par François Mauriac.

1ère mise en ligne le 8 janvier 2009.

[1] Voir Pourquoi lire Rimbaud aujourd’hui ?.

[2] Cinquante ans plus tard, Heidegger : Le mot de Lao-tseu est Tao, et il signifie : chemin.

[3] Voir plus bas l’article de Jacques Julliard.

[4] « Paul Claudel ou l’enfer du génie », Robert Laffont, 1988.

[6] Note de Jacques Julliard : Il y aurait beaucoup à dire sur les nombreuses calomnies dont continue d’être victime Claudel. Face à une regrettable ode au Maréchal, il faudrait citer la courageuse défense des juifs pendant la guerre, la dénonciation publique du pétainisme à partir de 1942. Sur les haines qu’il a suscitées, voir le livre très suggestif de Gilles Cornec, « l’Affaire Claudel » (Gallimard, L’Infini, 1993, qui incrimine le trio Maurras-Gide-Breton. Et du même : « Claudel », dans le dernier numéro de « l’Infini » (n°47, automne 1994).

Sur le livre de Gilles Cornec, voir plus bas.

[7] Le début de la citation : « Chez Fontaine. Paul Claudel est là, que je n’ai pas revu depuis plus de trois ans. Jeune, il avait l’air d’un clou ; il a l’air maintenant d’un marteau pilon. Front très peu haut, mais assez large ; visage sans nuances, comme taillé au couteau ; cou de taureau continué tout droit par la tête, où l’on sent que la passion monte congestionner aussitôt le cerveau. »

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?