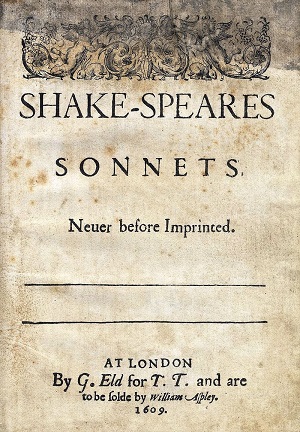

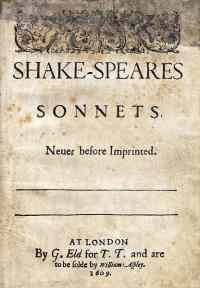

Les Sonnets de Shakespeare viennent de faire leur entrée dans la Pléiade dans une traduction par Jean-Michel Déprats. Ce nouveau volume contient Vénus et Adonis, Le Viol de Lucrèce, Le Pèlerin passionné, Phénix et Colombe, Les Sonnets de Shakespeare suivis de La Complainte d’une amoureuse ainsi que Les traductions françaises des Sonnets [1]. La précédente édition en Pléiade, moins complète, datait de 1959 (trad. par Jean Fuzier, préf. Henri Fluchère [2]). C’est celle que j’ai en ma possession. Elle a en partie vieilli. En dehors de la Pléiade, les traductions sont très nombreuses [3]. La question qui m’importe ici est : qu’en est-il de ces Sonnets d’un jeune écrivain nommé William Shakespeare ? En quoi permettent-ils de mieux comprendre son théâtre ? Qu’est-ce qui se joue dans cette histoire de nom : Will I am : volonté, désir, testament ? Pour cela, je ferai appel à ce qu’ont pu en dire Marcelin Pleynet, Bernard Sichère et Philippe Sollers.

Parmi celles réalisées par des poètes, je signalerai la traduction par Pierre Jean Jouve (Mercure de France, 1969 et Poésie/Gallimard (n° 110), 1975) [4]. Jouve écrivait :

« Il n’est pas d’expression plus vive et plus cruelle de l’amour, que ces incomparables Sonnets. Ce n’est pourtant pas cela qui fait leur gloire. Leur gloire semble encore attachée à l’existence d’un phénomène poétique se déroulant, à travers le lyrisme tour à tour brillant, impassible, féroce et sanglotant, dans une suite de cent cinquante-quatre pièces. Shakespeare, ce noble démon, est probablement ici tout entier, sous les astres de la première partie de sa course.

C’est dans une profonde incertitude, et beaucoup d’obscurité même, que s’accomplit pour nous le phénomène poétique des Sonnets, si étroitement lié à l’existence d’un homme. Les grandes options sentimentales ou érotiques ne sont pas définies ; le phénomène ne propose ni un concetto, ni une expérience tragique, mais les deux réunis, avec le masque du grand art. Ces Sonnets n’étaient point faits, du reste, pour être lus par le public ; ils étaient conçus pour une récitation à voix basse, ou une confidence amoureuse, ou une sourde querelle. Cette suprême poésie n’a aucune ambition d’être une poésie. Elle est ambitieuse de secret. [...]

Un triple amour est exposé. Le plus important est sans conteste celui du poète pour un homme aux yeux admirables, à la chevelure blonde, au teint de parfaite douceur, symbole de la jeunesse. L’autre est un violent lien à une femme noire par les yeux et les cheveux, dont la couleur en soi méprisable est rachetée par une extrême chaleur. Cette femme est de plus foncièrement infidèle au poète envoûté ; elle séduit l’ami, et l’arrache sans doute au premier amour. L’auteur des Sonnets est – à travers ses fictions – le centre d’un triple conflit, avec lui-même, avec l’amant, et avec la maîtresse. L’ensemble des Sonnets lui paraît dès lors comme le drame érotique par excellence, où le poète est identifié à la nature avec ses ambiguïtés et tous ses sens possibles ; où l’aimé couvert de beauté est Éros (sur soi-même incliné) ; où la femme sombre est traitée comme déchéance de la nature ; et le drame a tout l’esprit de la Renaissance. »

En 1984, Dans Fragments du choeur (vers et proses) (Denoël, coll. L’infini), Marcelin Pleynet consacrait une étude à Shakespeare, Shakespeare in progress, écrite en 1982. La première partie de cette étude a été publiée, en 1983, dans le numéro 1 de L’Infini. La seconde partie, publiée dans le numéro 2, a été reprise en 2014 dans le numéro 129 à l’occasion du 450ème anniversaire de la naissance de Shakespeare. Elle traite explicitement des Sonnets et, plus précisément, du nom de Shakespeare tel que l’écrivain anglais le donne à lire dans ses Sonnets : WILL.

Les Sonnets : volonté et testament

« Si bien que dans les mots, chaque mot doit presque redire

son nom montrant leur naissance et d’où ils procèdent. »

W. S. Sonnet 78

Les Sonnets

La pensée de Shakespeare n’est ni doctrinaire, ni philosophique, elle est la pensée de la poésie sur le théâtre de la dissolution des doctrines ; et en ce sens elle se distingue de celle du grand Marlowe et du génial Donne ; et elle s’en distingue par un doute et une suspicion dont ces deux grands presque contemporains ne connaîtront pas la mesure. Et il peut en effet sembler paradoxal que cette suspicion, chez le poète dont l’œuvre, entre toutes, foisonne d’idées, porte sur le discours spéculatif. Les débats doctrinaires du XVIe siècle en Angleterre ont discrédité pour Shakespeare, plus que pour tout autre, le discours spéculatif. Et c’est d’abord là selon moi que se distingue la poésie shakespearienne ; que la poésie shakespearienne se distingue de celle de ses contemporains. Elle se distingue en ce que l’essentiel de son activité est versé au compte de sa théâtralisation ; et dans ce geste même elle s’en distingue en soumettant toute spéculation théorique au réalisme du déploiement public de sa théâtralisation. Il en va tout autrement par exemple pour Marlowe dont le style a une allure écrite bien plus que parlée (F. C. Danchin).

La pensée de Shakespeare n’est ni doctrinaire, ni philosophique, elle est la pensée de la poésie sur le théâtre de la dissolution des doctrines ; et en ce sens elle se distingue de celle du grand Marlowe et du génial Donne ; et elle s’en distingue par un doute et une suspicion dont ces deux grands presque contemporains ne connaîtront pas la mesure. Et il peut en effet sembler paradoxal que cette suspicion, chez le poète dont l’œuvre, entre toutes, foisonne d’idées, porte sur le discours spéculatif. Les débats doctrinaires du XVIe siècle en Angleterre ont discrédité pour Shakespeare, plus que pour tout autre, le discours spéculatif. Et c’est d’abord là selon moi que se distingue la poésie shakespearienne ; que la poésie shakespearienne se distingue de celle de ses contemporains. Elle se distingue en ce que l’essentiel de son activité est versé au compte de sa théâtralisation ; et dans ce geste même elle s’en distingue en soumettant toute spéculation théorique au réalisme du déploiement public de sa théâtralisation. Il en va tout autrement par exemple pour Marlowe dont le style a une allure écrite bien plus que parlée (F. C. Danchin).

C’est d’abord, et quasi essentiellement du point de vue de l’acte théâtral de la poésie de Shakespeare que les Sonnets nous retiennent, et que selon moi Shakespeare a tout fait pour être reconnu non seulement comme dramaturge, mais comme poète ; et pour que les Sonnets nous retiennent.

Les historiens datent généralement Vénus et Adonis, Le Viol de Lucrèce et les Sonnets, autour de 1593. A. L. Rowse, dont la démonstration de ce point de vue me paraît très convaincante, les date de 1592, 1593, alors que Shakespeare, les théâtres de Londres étant fermés, dépend de l’aide que lui apporte le jeune comte de Southampton. Shakespeare a alors vingt-neuf ans, on suppose qu’il est à Londres et attaché au théâtre depuis cinq ans. Il est alors l’auteur des trois parties de Henri VI, de La Comédie des erreurs, de Titus Andronicus et de Richard Ill. C’est dire qu’il est au début d’une carrière déjà pourtant suffisamment engagée pour qu’il en envisage toutes les conséquences ; les sonnets 55 et 81, entre autres ne laissent là-dessus aucun doute :

Not marble nor the gilded monuments

Of princes shall outlive this pow’rful rhyme ;

But you shall shine more bright in these contents

Than unswept stone, besmear’d with sluttish time.

When wasteful war shall statues overtum,

And broils root out the work of masonry,

Nor Mars his sword nor war’s quick fire shall hum

The living record of your memory.

Gainst death and all-oblivious enmiry

Shall you pace forth ; your praise shall still find room,

Even in the eyes of all posteriry

That wear this world out to the ending doom.

So, till the judgment that yourself arise,

You live in this, and dwell in lovers’eyes.Your monument shall be my gentle verse,

Which eyes not yet created shall o’er-read ;

And tongues to be your being shall reharse,

When all the breachers of this world are dead.

You still shall live, such virtue hath my pen,

Where breath most breathes, even in the mouths of men.

Ce qui ne semble laisser aucun doute sur la confiance que Shakespeare a en lui-même, c’est-à-dire dans son art. Mais puisque nous en sommes aux Sonnets et que les vers que je viens de citer ne sont pas déjà sans soulever le problème, je crois qu’il n’est pas indifférent de remarquer que la plus grande partie des lecteurs des Sonnets croient devoir disculper Shakespeare du soupçon d’homosexualité, comme s’ils n’y avaient pas moins d’intérêt que ceux qui y recherchent et y trouvent un aveu du poète. Ne pourrait-on pas convenir que, sur ce point, Shakespeare était certainement moins « innocent », c’est-à-dire, et quoi qu’il en soit, objectivement moins homosexuel que la plupart de ses modernes commentateurs. Nous savons que les premiers sonnets engagent Southampton, récalcitrant au mariage, à fonder une famille et à avoir des enfants.

From fairest creatures we desire increase,

That chereby beauty’s rose might never die,

But as the riper should by cime decease,

His tender heir might bear his memory ... (Sonnet I.)... Dear my love, you know

You had a father : let your son say so. (Sonnet I 3.)

Conseils que l’on retrouvera dans la bouche d’une femme et adressés à une femme au cours du premier acte de La Nuit des Rois :

Lady, you are the cruell’st she alive,

If you will lead these graces to the grave,

And leave the world no copy. (I, 5/212).

Ce discours des Sonnets, n’est-il pas invraisemblable de penser que Shakespeare n’ait pas su à qui il s’adressait, et que Southampton était homosexuel ? A.L. Rowse, qui par ailleurs croit devoir disculper Shakespeare de tout soupçon d’homosexualité, nous dit que l’on a découvert dans les manuscrits de Salisbury que lorsque Southampton était général de cavalerie, un capitaine de la suite d’Essex « mangeait et buvait à sa table et couchait sous sa tente. Le comte de Southampton pouvait le serrer dans ses bras et folatrer avec lui ». Il n’est pas plus vraisemblable que, par ailleurs, Shakespeare n’ait pas connu les mœurs de Marlowe, dont on suppose que, dès fin 1592, début 1593, il chercha à supplanter Shakespeare auprès de Southampton. Pourtant si l’on considère et si l’on rapproche le grand poème inachevé de Marlowe Hero et Leander, qui aurait fait pendant aux poèmes que Shakespeare avait dédiés à Southampton, on ne trouvera rien dans les Sonnets des complaisances pédérastiques dont témoignent les enlacements de Leander et de Neptune dans le deuxième sestiade du poème de Marlowe. Shakespeare au demeurant reprendra de façon significative ce passage dans Beaucoup de bruit pour rien, peu de temps après la publication du poème de Marlowe (et Chapman) en 1598.

The god of love,

That sits above

And knows me, and knows me,

How pitiful I deserve...

I mean in singing. But in loving — Leander the good swimmer. Troilus the first employer of pandars, and a whole book full of these quondam carpet mongers, whose names yet run smoothly in the even road of a blank verse ...

Le dieu de l’amour/ Qui est situé au-dessus/ Et me connaît, et me connaît, et me sait digne de pitié... je veux dire quand je chante. Mais en amour, Leander le bon nageur, Troitus le premier qui employa un pandar, et un livre plein de ces ci-devant marchands de tapis, dont les noms glissent doucement sur la route unie du vers blanc... V, 2/ 17-25.

Si l’on se souvient que c’est grâce à ses qualités de good swimmer (de bon nageur) que le Leander de Marlowe parvient à échapper aux très explicites entreprises de Neptune, on ne peut pas ne pas voir dans la reprise, et dans la citation de Shakespeare, un commentaire du poème de Marlowe quant à l’éventuelle finalité des amours platoniques (il convient d’être un bon nageur). On peut également noter que dans cette réplique de Beaucoup de bruit pour rien Shakespeare associe le poème de Marlowe et Chapman, à ce qui deviendra l’étonnante et géniale réalisation de Troilus et Cressida, trois ans plus tard. Autant donc pour les Sonnets dont toute la première partie (les 126 premiers sonnets) semble jouer de la plus pure tradition néoplatonicienne, et qui jusqu’au saturnisme, que pourraient dans la seconde partie, évoquer les sonnets à la « dame brune » (Venus vulgaris/ Amor ferinus), paraît ne pas démériter du De Amore de Ficino. Il faut en effet aussi retenir les caractères du néoplatonisme des Sonnets si l’on veut suivre l’activité et la démonstration poétique de Shakespeare. Indépendamment de leur caractère bio graphique, de correspondance amoureuse, avec lequel le poète joue admirablement, les Sonnets comportent un important ensemble d’indications quant à l’attitude de Shakespeare vis-à-vis de l’esprit poétique de son temps : le whole book full of these quondam carpet mongers, whose names yet run smoothly in the even road of a blank verse... (Le livre plein de ces ci-devant marchands de tapis, dont les noms glissent doucement sur la route unie du vers blanc). Nous trouvons dans les Sonnets toute la suite mythologique des discours amoureux de la Renaissance : Éros, Cupidon (the little love-god). Vénus, Mars, Saturne. Et l’on peut dire que c’est sur cette base, et incontestablement en toute conscience, que les Sonnets programment la subversion shakespearienne.

On Helen’s cheek all an of beauty set,

And you in Grecian tires are painted new. (Sonnet 53.)

Au front d’Hélène tout l’art et la beauté se trouvent

Et toi en robe grecque tu es peint à nouveau.

Ces deux vers qui montrent selon quel détournement Shakespeare traite son sujet, ne permettent pas de douter que leur auteur ne connaissait les mœurs de celui à qui il les adressait. Deux vers entre autres qui manifestent explicitement le contexte que la poésie shakespearienne prend en compte ; dans la mesure notamment où, placés dans l’espace de leur théâtralisation, je veux dire rapprochés de Troilus et Cressida, ils donnent toute la mesure de l’activité poétique de Shakespeare. On sait que pour le Shakespeare de Troilus et Cressida, la guerre de Troie n’est qu’une histoire entre un cocu et une putain. Mais au demeurant c’est tout le théâtre de Shakespeare qui tisse son programme dans le génial déplacement des Sonnets où l’on trouve l’explicite manifestation de la dissolution doctrinale qui détermine le « réalisme » du poète.

When I have seen by Time’s fell hand defaced

The rich proud cost outworn buried age ;

When sometime lofty towers I see down-rased,

And brass eternal slave to mortal rage ;

When I have seen the hungry ocean gain

Advantage on the kingdom of the shore,

And the firm soil win of the wat’ry main,

lncreasing store with loss, and loss with store ;

When I have seen such interchange of state,

Or state itself confounded to decay ;

Ruin bath taugh me.....

............. (Sonnet 64.)

Quand j’ai vu par la main du temps dégrader

la riche et fière valeur d’un âge enseveli ;

quand je vois quelquefois de hautes tours gisant à terre rasées

et l’airain éternel soumis à cette rage mortelle ;

quand je vois l’océan dévorant avancer sur la rive

et le sol ferme gagner le domaine de l’humide.

L’abondance croissant en perte, et la perte en abondance ;

quand j’ai vu tant d’état

ou l’état lui-même maudit en décomposition ;

la ruine m’a enseigné...

(J’ai vu le Temps de sa dure main écraser les riches trésors des siècles passés. Pierre sur pierre ne rien rester des hautaines tours ; et l’airain immortel céder à semblable rage. J’ai vu l’océan prendre avantage et dévorer le royaume du rivage et, ailleurs la terre ferme gagner sur les eaux ce qui s’ajoute acquit en perte, et ce qui se perd comme acquis ; ayant vu tant de changement d’état, et cet état lui-même en ruine s’effondrer, je me suis instruit par la ruine...)

Vers dont on ne peut pas ne pas trouver un écho dans la tirade de Gloster dans Le Roi Lear (l, 2/100-109)

We have seen the best of our time. Machinations, hollowness, treachery, and all ruinous disorders follows us disquiedy to our graves.

Nous avons derrière nous le meilleur de notre temps. Machinations, perfidie, trahison et leurs désordres destructeurs nous suivent sans relâche jusqu’au tombeau.

Mais ce qui constitue plus spécifiquement les Sonnets dans leur détournement et, par voie de conséquence, donne sa dimension au théâtre, c’est, à travers les « two loves » (a man right fair/ a woman colour’d ill) du sonnet 144, c’est l’expérience des spéculation et des formes de spéculations que détermine l’homosexualité latente des traditions néo-platoniciennes de l’Amour. Et cette fois non point tant ici l’homosexualité de Southampton, que Shakespeare semble considérer très calmement, mais l’homosexualité dont Shakespeare va se défaire à travers les Sonnets. On pourrait reprendre ici à propos de Shakespeare, ce que Freud note dans une lettre adressée à Ferenczi le 6 octobre 1910 : « Une partie de mon investissement homosexuel a disparu et je m’en suis servi pour élargir mon propre moi. » On oublie trop volontiers que la pensée, le savoir et la mesure d’un écrivain se constituent avec et dans le développement et l’expérience qu’il fait du développement de son œuvre. N’est-ce pas pourtant une des clefs de la lecture des Sonnets où, entre autres, le woman colour’d ill du sonnet 144, se trouve effectivement signé, par rime, d’une reprise du sonnet 57, adressé lui à a man ritght fair. On trouve dans le sonnet 57 :

So true a foll is love that in your will,

Though you do anything, he thinks no ill.

Si vrai, si fou est l’amour dans votre will

Que vous pouvez tout faire, il ne pense pas à mal.

Le nom de Shakespeare Will (William) rime ici explicitement avec ce qu’il écrit mais ne pense pas (he thinks no ill), et qui lui servira au sonnet 144, à décrire et penser « la dame brune » : a woman colour’d ill. Et si l’on ne voulait pas savoir ce qu’il en est de la volonté (du will) de William, les sonnets 135 et 136, adressés à « la dame brune », inévitablement nous y contraindraient :

Whoever hath her wish, thou hast thy Will,

And Will to boot, and Will in over-plus ;

More than enough am I that vex thee still,

To thy sweet will making addition thus.

Wilt thou, whose will is large and spacious,

Not once vouchsafe to bide my will in thine ?

Shall wilI in others seem right gracious,

And in my will no fair acceptance shine ?

The sea, all water, yet receives rain still,

And in abundance addeth to his store ;

So thou, being rich in Will, add to thy Will

One will of mine, to make thy large Will more.

Let no unkind, no fair beseechers kill ;

Think all but one, and me in that one Will.If thy soul check thee that I come so near,

Swear to thy blind soul that I was thy Will,

And will, thy soul knows, is admitted there ;

Thus far for love my love-suit, sweet, fulfil.

Will will fulfil the treasure of thy love,

Ay, fill it full with wills, and my will one.

In things of great receipt with ease we prove

Among a number one is reckon’d none.

Then in the number let me pass untold,

Though in thy store’s account I one must be ;

For nothing hold me, so it please thee hold

That nothing me, a something sweet to thee ;

Make but my name thy love, and love that still,

And then thou lov’st, for my name is Will.

Et trouvera-t-on de meilleur commentaire à ces deux splendides déclarations, que ces vers du sonnet 76 :

That every word doth almost tell my name,

Showing their birth, and where they did proceed.

Si bien que dans les mots chaque mot doit presque redire mon nom montrant leur naissance et d’où ils procèdent.

Telle est la forme de l’appropriation shakespearienne ; tel est n’en doutons pas l’invention et la « volonté » (le will) de Shakespeare, lorsqu’il découvre le commerce dont son « will » est l’enjeu, et dont en tant que Will il est l’enjeu pour a woman colour’d ill.

Loving offenders, thus I wilI excuse ye :

Thou dost love her because thou know’s I love her

And for my sake even so doth abuse me (Sonnet 42.)

Mes tendres offenseurs, moi will je vous excuse

Tu l’aimes parce que tu sais que je l’aime

Et c’est en mémoire de moi qu’elle aussi me trompe.

Et cette fois, et comme en conséquence de, si je puis dire, la proposition d’amour « platonique » qu’implique la relation de Shakespeare avec son jeune protecteur le comte de Southampton, et l’héritage poétique de cette fin du XVIe siècle (livre plein de marchands de tapis) ... Shakespeare cette fois balaie au faisceau de sa volonté de son will, de son nom et désormais de chacun de sesmots puisque chaque mot redit son nom, son will, sa volonté... Shakespeare balaie avec les théories de la Renaissance toute la tradition de la poésie courtoise.

La triangulation, qui distribue et ordonne les acteurs clairement spécifiés des Sonnets (Will./ a man right fair/ a woman colour’d ill), éclaire définitivement Shakespeare sur l’enjeu symbolique qu’elle suppose, et qu’exploite « la dame brune ». Ce que nous enseignent les Sonnets c’est que si, superficiellement, la triangulation semble s’établir de ce que l’on pourrait dire la circulation et l’échange des femmes, elle ne peut prendre effet que de l’exploitation symbolique du nom (que chaque mot redit) d’un des deux hommes jouant en castration sur l’autre pour celle qui par principe n’en a pas (de nom) :

... but as all is mortal in nature, so is all nature in love mortal in folly. (Comme il vous plaira, II, 4/49.)

... mais comme tout de la nature est mortel/ ainsi tout dans la nature de l’amour est une folie mortelle.

Je dirais que je vois toute l’horreur sanglante de la théâtralisation triangulaire des Sonnets dans une des plus complexes, des plus admirables et des plus « monstrueuses » pièces que l’on doive au génie de Shakespeare : Le Marchand de Venise, où Portia en se travestissant en homme déclare :

... in such a habit,

That they shall think we are accomplished

With that we lack... (Acte III, 4/60.)

... sous cet habit, ils penseront que nous sommes pourvues de ce qui nous manque...

Portia l’enjeu des « trois coffrets » qu’a commenté Freud (« Le thème des trois coffrets » in Essais de psychanalyse appliquée) — Freud curieusement ne dit rien d’explicite sur l’apparent antisémitisme de la pièce... Portia à qui Bassanio, donnant (confiant) son nom en l’épousant, dira :

Sweet doctor, you shall be my bedfellow

When I am absent, then lie with my wife. (Acte V 1/284 )

Sweet docteur vous serez mon compagnon de lit/ quand je m’absente alors couchez avec ma femme.

Shakespeare a génialement perçu dans les Sonnets ce qu’il en était du « marchandage » réel et symbolique (carpet mongers) dont son nom était l’enjeu — comme il a perçu « usure » et l’« opération » que ce marchandage implique (le Antonio du Marchand de Venise n’est pas moins a man right fair que le jeune homme des Sonnets). Et c’est ainsi qu’il en dénonce dans les Sonnets le jeu convenu en expliquant l’attitude de son jeune ami à « la dame brune » :

He learn’d but surety-like to write for me

Under that bond that him as fast doth bind. (Sonnet 134.)

C’est par précaution qu’il a appris à signer pour moi au-dessous de ce lien qui l’oblige.

Shakeseare perçoit ce qu’il en est du marchandage réel et symbolique de son nom, « l’usure », l’opération de ce marchandage et... sa boucherie. Il ne sera pas a man right fair, il ne sera ni un Antonio, ni un Bassanio, il sera le Will, la volonté que chaque mot redit en se jouant et en rimant du ill (a woman colour’d ill) :

Make but my name thy love, and love that still

An then thou lov’st, for my name is Will. (Sonnet 136.)

Mais de mon nom fais ton amour et aime cet alambic

et alors tu l’aimes parce que mon nom est Will.

En en dénonçant le jeu et les enjeux, Shakespeare denonce le contrat de silence et dévoile, comme en se jouant, le mystère (le mystère des trois coffrets). Ce qui manque de nom s’établit d’un pouvoir secret sur les noms qui s’y abandonnent, qui y croient. Non dite dans son manque, une femme s’idéalise ainsi dans « la femme » (la Vénus) au cœur de la religion humaniste. Manifestant son WILL Shakespeare désacralise la prêtresse (de l’idée) et ses « servants » (castrable et ou castré). En revendiquant le rôle et l’activité symbolique de son WILL, Shakespeare dénonce et « réalise » le contrat ; et c’est d’abord en cela qu’il est « réaliste » (et pas le moins du monde romantique) ; c’est en cela qu’il est réaliste, en ce qu’il trouve son plaisir à mettre en jeu son nom qui est sa volonté ; à mettre en jeu en connaissance de cause (en Will) son nom qui est sa volonté et, ne l’oublions pas (puisque c’est ce qui fait que nous en parlons encore aujourd’hui), son testament (son Will). C’est dans leur confrontation avec cette volonté, avec ce will, que les figures théâtrales apparaissent pour ce qu’elles sont, dans le semblant et les légendes qui les occupent, et font tour à tour (parfois en même temps comme dans par exemple Troïlus et Cressida, Le Marchand de Venise) comédie et drame. C’est par cette confrontation que les Sonnets subvertissent de l’intérieur la poésie courtoise et la tradition humaniste. Subversion au demeurant tout à fait explicite et dont on ne peut pas douter que Shakespeare n’en ait été très conscient lorsque l’on lit par exemple le sonnet 127.

In the old age black was not counted fair,

Or if it were, it bore not beauty’s name ;

But now is black beauty’s successive heir,

And beauty slander’d with a bastard shame ;

For since each hand hath put on nature’s power,

Fairing the foul with art’s false borrow’d face,

Sweet beauty hath no name, no holy bower

But is profan’d, if not lives in disgrace.

Therefore my mistress’ brows are raven black

Her eyes so suited, and they mourners seem ,

At such who, not born fair, no beaury lack,

Sland’ring creation with a false esteem.

Yet so they mourn, becoming of their woe

That every tongue says beauty should look so.

Shakespeare ne renverse pas seulement les canons de la beauté qu’a établit la Renaissance (pour les Élisabéthains comme pour les Vénitiens, une femme pour être belle devait être une blonde aux yeux bleus).

My mistress’eyes are nothing like sun ;

Coral is far more red than her lips’red

If snow be white, why the her breasts are dun ;

If hairs be wires, black wires grow on her head (Sonnet 130.)

Les yeux de ma maitresse n’ont rien de pareil au soleil ;

Le corail et plus rouge que ses lèvres rouges

Et si la neige est blanche, pourquoi ses seins sont-ils bruns

Si les cheveux sont de fils sur sa tête sont des fils noirs ?

De toute évidence Shakespeare joue, et c’est en jouant, et c’est ainsi comme en se jouant, qu’il établit les mesures de son enjeu.

I grant I never saw a goddess go —

My mistress when she walks tread on the ground (Sonnet 130)

J’avoue, je n’ai jamais su comment marche une déesse —

Ma maîtresse lorsqu’elle marche met le pied sur le sol.

Shakespeare établit les mesures de son enjeu et spécifie que, dans l’ordre, et si je puis dire, dans la mesure de ce réel, la beauté de sa maîtresse participe du « deuil » qu’elle porte. Cette « dame brune », cette woman colour’d ill, qui ne tient que de son Will, participe d’une volonté, d’un testament et d’un deuil. Qu’on voie ce qu’il en sera dans le théâtre (et bien évidemment avec Lady Macbeth) des conséquences du non-dit dont Shakespeare a laissé la clef dans les Sonnets. Qu’on voie ce qu’il en est dans la triangulation sexuelle qu’établissent Antonia, Bassanio et Portia dans Le Marchand de Venise, la pièce aux trois coffrets qui comme l’on sait déterminent le destin de Portia et de Bassanio son mari. Freud écrit lumineusement de la disposition des trois coffrets : « La troisième est la déesse de la mort, la mort elle-même, mais dans le choix de Pâris elle est la déesse de l’amour, dans le conte d’Apulée une beauté comparable à cette déesse, dans Le Marchand de Venise la plus belle et la plus sage des femmes chez Lear la seule fille fidèle. Peut-on imaginer contradiction plus flagrante ? Mais peut-être cette si invraisemblable surenchère est-elle tout près d’être comprise... Et elle a réellement lieu chaque fois où, dans notre thème, le choix entre les femmes est libre et qu’en même temps ce choix doive tomber sur la mort, que pourtant nul ne choisit, dont on devient la proie de par le destin. » La chose, en effet cout près d’être comprise, est bien vue, et relève me semble-t-il dans le théâtre de Shakespeare d’une leçon sur la fatalité dont la clef se trouve dans les Sonnets. La dame brune est colorée d’un mal (colour’d ill) qui ne peut prendre sa mesure qu’à ne pas être choisi, ou plus exactement à être choisi pour ce qu’il n’est pas, à être nommé pour ce qu’il n’est pas. C’est dans la circulation symbolique qui détermine le choix, la reconnaissance de ce que tout enjeu comporte de peine, de mal, que Shakespeare intervient en associant par la rime son nom, sa volonté, son will, à l’inévitable choix (ce choix qui doit « tomber sur la mort ») au ill que personne ne choisit ; excepté peut-être celui dont le nom et la volonté font pacte, alliance, testament : will.

Le théâtre

Il faut suivre ce que les Sonnets découvrent et développent de la pensée de Shakespeare pour bien comprendre ce qui commande l’économie et l’intelligence de son théâtre. La détermination poétique commande, ordonne les fictions tragiques et/ou comiques du théâtre dont la mise en place (deux hommes/une femme), dont la triangulation des Sonnets compose le plus souvent la clef dramatique. Celle-ci pouvant évidemment aussi bien se jouer à quatre (deux hommes/deux femmes) ou plus. C’est là selon moi le secret, le seul secret de la double intrigue, ou des intrigues croisées qui structurent la plupart des pièces. Le superbe quatuor en double intrigue de Beaucoup de bruit pour rien (titre qui dit bien ce qu’il veut dire) est de ce point de vue très significatif. Chacun des deux couples s’établissant en triangulation à partir d’un des éléments de l’autre. Ici au départ, comme par exemple dans Le Marchand de Venise, une amitié entre deux hommes, Claudio et Bénédict, qui vont, si je puis dire, tour à tour se marier mutuellement. Claudio déterminera l’amour de Bénédict pour Béatrice et fera leur mariage, comme, en un second temps, Bénédict défendra le mariage de Claudio. Les débats et conflits entre les sexes tels qu’ils s’organisent et se développent, selon une structure et une logique particulière dans chacune des pièces (un peu comme si Shakespeare voulait en dresser tous les états), mettent ici en évidence ce qu’il en est de l’institutionnalisation du mariage des hommes par les hommes (Don Pedro, Claudio et Leonato déterminent l’amour de Bénédict pour Béatrice) comme le mariage des femmes par les femmes, dans un monde qui ne veut rien savoir de ce qu’il en est d’un choix, dont l’enjeu est un nom. Tout cela n’étant en conséquence qu’une affaire de malentendus croisés, s’annulant les uns les autres : beaucoup de bruit pour rien. Il me semble que les historiens, les critiques et les commentateurs de Shakespeare s’y retrouveraient peut-être plus facilement, s’ils s’arrêtaient moins sur les « invraisemblances » du théâtre de Shakespeare, et s’ils s’attachaient plus à ce qui en détermine l’action « en vérité ». Beaucoup de bruit pour rien titre et expose la finalité des invraisemblables banalités des quiproquos et des comédies humaines de l’amour. Et je dois dire que le malentendu critique me paraît atteindre son comble avec la thèse de E. C. Pettet reprochant à Shakespeare d’avoir fait l’erreur de choisir une histoire romanesque qui ne se prêtait pas à un traitement comique. N’est-ce pas là le plus parfait et le plus grand contresens que l’on puisse commettre sur les objectifs de Shakespeare ? Il n’est rien pour Shakespeare qui ne soit comique — et bien entendu tout d’abord rien de romanesque. L’embarras du critique sur la seconde partie de Beaucoup de bruit pour rien, et l’introduction du comique dans une scène de convention morale tragique, manifeste que, dès 1598-1599, et à mon avis bien avant, dès 1593 (si l’on retient cette date pour les Sonnets) ; manifeste dis-je que le théâtre de Shakespeare échappe du tout au tout à la tradition poétique, morale et romanesque où on tend à l’enfermer. La question de savoir si l’histoire romanesque choisie par Shakespeare pour Beaucoup de bruit pour rien se prêtait où ne se prêtait pas au comique, prend toute sa dimension d’absurdité si l’on considère ce que Shakespeare va développer de ce caractère tout à fait paniculier de son génie dans Troïlus et Cressida. On sait qu’une des sources de Beaucoup de bruit pour rien est vraisemblablement la traduction par Belleforest du Roland furieux (Orlando furioso) de l’Arioste en 1569, ou encore la traduction de Harington de 1591. Beaucoup de bruit pour rien est avant tout un commentaire sur le Roland furieux, et le titre même une appréciation réaliste des « fables » de l’amour romanesque qui deviennent dans la vision shakespearienne la tragi-comédie des erreurs. Rylands (1928) déclare que la pièce révèle Shakespeare « en réaction contre le langage et la versification de l’époque, réaction qui le conduit à explorer les ressources de la prose », et qu’elle manifeste « la libération de la psychologie et du réalisme des entraves de la mode et des conventions ». C’est là en effet me semble-t-il une indication précieuse et dont il ne faut pas hésiter à tirer toutes les conséquences ; à savoir que le déplacement, le détournement shakespearien, par développement et introduction de la psychologie et du réalisme, sont d’abord, dans l’œuvre, essentiellement déterminés par la situation et le caractère des rôles féminins — tous à des degrés divers associés à la grande leçon des Sonnets, et à la place qu’y occupe la « dame brune » — a woman coulour’d ill : une femme aux couleurs du mal [5].

Il faut suivre ce que les Sonnets découvrent et développent de la pensée de Shakespeare pour bien comprendre ce qui commande l’économie et l’intelligence de son théâtre. La détermination poétique commande, ordonne les fictions tragiques et/ou comiques du théâtre dont la mise en place (deux hommes/une femme), dont la triangulation des Sonnets compose le plus souvent la clef dramatique. Celle-ci pouvant évidemment aussi bien se jouer à quatre (deux hommes/deux femmes) ou plus. C’est là selon moi le secret, le seul secret de la double intrigue, ou des intrigues croisées qui structurent la plupart des pièces. Le superbe quatuor en double intrigue de Beaucoup de bruit pour rien (titre qui dit bien ce qu’il veut dire) est de ce point de vue très significatif. Chacun des deux couples s’établissant en triangulation à partir d’un des éléments de l’autre. Ici au départ, comme par exemple dans Le Marchand de Venise, une amitié entre deux hommes, Claudio et Bénédict, qui vont, si je puis dire, tour à tour se marier mutuellement. Claudio déterminera l’amour de Bénédict pour Béatrice et fera leur mariage, comme, en un second temps, Bénédict défendra le mariage de Claudio. Les débats et conflits entre les sexes tels qu’ils s’organisent et se développent, selon une structure et une logique particulière dans chacune des pièces (un peu comme si Shakespeare voulait en dresser tous les états), mettent ici en évidence ce qu’il en est de l’institutionnalisation du mariage des hommes par les hommes (Don Pedro, Claudio et Leonato déterminent l’amour de Bénédict pour Béatrice) comme le mariage des femmes par les femmes, dans un monde qui ne veut rien savoir de ce qu’il en est d’un choix, dont l’enjeu est un nom. Tout cela n’étant en conséquence qu’une affaire de malentendus croisés, s’annulant les uns les autres : beaucoup de bruit pour rien. Il me semble que les historiens, les critiques et les commentateurs de Shakespeare s’y retrouveraient peut-être plus facilement, s’ils s’arrêtaient moins sur les « invraisemblances » du théâtre de Shakespeare, et s’ils s’attachaient plus à ce qui en détermine l’action « en vérité ». Beaucoup de bruit pour rien titre et expose la finalité des invraisemblables banalités des quiproquos et des comédies humaines de l’amour. Et je dois dire que le malentendu critique me paraît atteindre son comble avec la thèse de E. C. Pettet reprochant à Shakespeare d’avoir fait l’erreur de choisir une histoire romanesque qui ne se prêtait pas à un traitement comique. N’est-ce pas là le plus parfait et le plus grand contresens que l’on puisse commettre sur les objectifs de Shakespeare ? Il n’est rien pour Shakespeare qui ne soit comique — et bien entendu tout d’abord rien de romanesque. L’embarras du critique sur la seconde partie de Beaucoup de bruit pour rien, et l’introduction du comique dans une scène de convention morale tragique, manifeste que, dès 1598-1599, et à mon avis bien avant, dès 1593 (si l’on retient cette date pour les Sonnets) ; manifeste dis-je que le théâtre de Shakespeare échappe du tout au tout à la tradition poétique, morale et romanesque où on tend à l’enfermer. La question de savoir si l’histoire romanesque choisie par Shakespeare pour Beaucoup de bruit pour rien se prêtait où ne se prêtait pas au comique, prend toute sa dimension d’absurdité si l’on considère ce que Shakespeare va développer de ce caractère tout à fait paniculier de son génie dans Troïlus et Cressida. On sait qu’une des sources de Beaucoup de bruit pour rien est vraisemblablement la traduction par Belleforest du Roland furieux (Orlando furioso) de l’Arioste en 1569, ou encore la traduction de Harington de 1591. Beaucoup de bruit pour rien est avant tout un commentaire sur le Roland furieux, et le titre même une appréciation réaliste des « fables » de l’amour romanesque qui deviennent dans la vision shakespearienne la tragi-comédie des erreurs. Rylands (1928) déclare que la pièce révèle Shakespeare « en réaction contre le langage et la versification de l’époque, réaction qui le conduit à explorer les ressources de la prose », et qu’elle manifeste « la libération de la psychologie et du réalisme des entraves de la mode et des conventions ». C’est là en effet me semble-t-il une indication précieuse et dont il ne faut pas hésiter à tirer toutes les conséquences ; à savoir que le déplacement, le détournement shakespearien, par développement et introduction de la psychologie et du réalisme, sont d’abord, dans l’œuvre, essentiellement déterminés par la situation et le caractère des rôles féminins — tous à des degrés divers associés à la grande leçon des Sonnets, et à la place qu’y occupe la « dame brune » — a woman coulour’d ill : une femme aux couleurs du mal [5].

La réaction de Shakespeare contre le langage et la versification des modes de son époque est évidente dans Beaucoup de bruit pour rien. La pièce comme l’on sait est datée 1598-1599 ; et ne peut en aucun cas être datée avant 1598 puisque l’on y trouve une citation tout à fait explicite du Hero et Leander de Marlowe et Chapman, dont les six sestiades furent publiés en 1598. Et c’est ainsi que, ce qui à mon avis est beaucoup plus qu’une simple réaction de Shakespeare contre le langage et la versification de son époque, se trouve dans Beaucoup de bruit pour rien associé à une critique du poème de Marlowe : « Un livre plein de ces ci-devant marchands de tapis. » Il faut également indiquer que Shakespeare en profite pour emprunter le nom de Hero (que Marlowe a lui-même emprunté à Ovide), et que, comme je l’ai déjà noté, au cours de la réplique dans laquelle Shakespeare expédie les complaisances de la littérature amoureuse, on peut trouver là encore l’annonce de Troïlus et Cressida. C’est en fait, de la plus récente production de la littérature néoplatonicienne (le Hero et Leander de Marlowe) à la plus ancienne (le poème grec attribué à un certain Musaeus, où suppose t-on Marlowe trouva la source de son inspiration), en jouant et en se jouant de la plus célèbre, l’Orlando furioso de l’Arioste, c’est l’ensemble des fables et poèmes de l’amour socratique et des passions dédiées aux charmes

« féériques » de la beauté féminine que Shakespeare met en scène, et définit comme « beaucoup de bruit pour rien ». De ce point de vue l’échange de propos entre Bénédict et Marguerite, la servante de Héro, est aussi explicite que possible :

MARGUERITE : Écrivez-vous un sonnet à la louange de ma beauté ?

BÉNÉDICT : Dans un style si élevé, Marguerite, que nul homme vivant ne pourra le surpasser ; car à vrai dire tu le mérites.

MARGUERITE : Quoi, nul homme ne passera sur moi ! Devrai-je donc demeurer toujours dans l’antichambre ?

BÉNÉDICT : Ton esprit est aussi prompt que la gueule du lévrier, il happe.

MARGUERITE : Et le vôtre est aussi émoussé qu’un fleuret qui touche sans blesser.

BÉNÉDICT : C’est un véritable esprit d’homme, Marguerite : il ne saurait blesser une femme ... donc, je t’en prie, appelle Béatrice : je te rends mon bouclier.

MARGUERITE : Rendez-nous les épées : nous avons nos propres boucliers.

BÉNÉDICT : Si vous vous en servez. Marguerite, vous devez bien visser la pointe. C’est une arme dangereuse pour les pucelles.

(scène V, 2/ 3 — trad. M . Sibon)MARGARET.

Will you then write me a sonnet in praise of my beauty ?

BENEDICK.

In so high a style, Margaret, that no man living shall come over it, for in most comely truth thou deservest it

MARGARET.

To have no man come over me ? why, shall I always keep below stairs ?

BENEDICK.

Thy wit is as quick as the greyhound’s mouth, it catches.

MARGARET.

And yours — as blunt as che fencer’s foils, which hic, but 10 hurt not.

BENEDICK .

A most manly wit Margaret, it will not hurt a woman... and so I pray thee call Beatrice — I give thee the bucklers.

MARGARET .

Give us the swords, we have bucklers of our own.

BENEDICK .

If you use them, Margaret, you must put in the pikes wich a vice — and they are dangerous weapons for maids.

La subversion shakespearienne est ici d’un humour, d’une littéralité dans le réalisme, qui ne laisse aucun doute sur ce qu’elle vise, à savoir non pas un réalisme de situation, mais une réalité, de l’activité du fait littéraire, qui n’épargne rien. La banalité, la trivialité et le comique de situation étant mis en évidence, et soulignés jusque dans la manifestation littérale et réaliste de l’écrit :

O, when she had writ it, and was reading it over, she found Benedick and Beatrice between the sheet. (Scène Il, 3/127.)

Vous voulez dire que la lettre terminée, lorsqu’elle la relut elle s’est aperçue que Béatrice et Bénédict étaient couchés ensemble (entre les feuilles).

Ce que les Sonnets manifestent de l’intelligence du système symbolique, qui ordonne l’échange social, et de la prise de conscience du nom comme clef de ce système, introduit Shakespeare à ce que je dirais une perception auditive littérale du signifiant ; mesure démesurée de son génie poétique, sensible dans la virtuosité prosodique et dans les fixations hiéroglyphiques (fictionnelles, comiques ou dramatiques) de la langue qui expose et emporte l’œuvre. Sens et non-sens, jeu de mots, travail de la lettre.

For a hawk, a horse, or a husband ?

For the letter that begins them all, H. (Scène III, 4/48.)

C’est tout l’appareil, tout l’orchestre de la langue qui se trouve entraîné par la mesure de consonance rimée du nom :

So crue a fool is love that in your will

Though you do anything, he thinks no ill. (Sonnet 57.)

Dans ce qui sépare et unit le will et le ill n’est-ce pas en corps, si je puis dire, l’univers tout entier qui se précipite en consonante dissonance et en rime ? Et de ce point de vue on ne peut pas ne pas être attentif lorsque Shakespeare en rend le jeu manifeste ; lorsque par exemple, et entre des milliers d’exemples, dans Beaucoup de bruit pour rien Béatrice se trouble de ce que le nom de son amant soit couché près du sien sur le papier.

she found Benedick and Beatrice between the sheet.

Ce n’est pas un hasard si en lieu et place du titre, le roi Charles Ier inscrit le nom des deux personnages (Bénédict et Beatrice) sur son exemplaire de la pièce. Le will, littéralement le testament des Sonnets, nous donne la clef de tout le théâtre de Shakespeare. Ne retrouve-t-on pas dans la pièce, qui entre toutes ridiculise la tradition du langage et de la poésie néoplatonicienne, et l’un des monuments de cette tradition l’Orlando furioso, ne retrouve t-on pas dans Beaucoup de bruit pour rien une reprise et un étonnant commentaire au portrait que le sonnet 127 nous propose de « la dame brune ». Si nous nous souvenons que le sonnet 127 s’ouvre par la déclaration :

ln the old age black was not counted fair,

Or if it were, it bore note beauty’s name.

Dans le vieux temps le noir n’était pas compté comme le beau

ou s’il l’était, il ne portait pas le nom de beauté.

Nous ne pouvons pas ne pas entendre la déclaration de Béatrice dans Beaucoup de bruit pour rien, d’une très singulière façon :

Good Lord, for alliance ! Thus goes every one co the world but I, and I am sun-burnt. I may sit in a corner and cry "heigh-ho for a husband". (Acte Il, 1/272.)

Good Lord pour l’alliance. Tout le monde se marie, sauf moi et mon teint brunit. Je n’ai plus qu’à m’asseoir dans un coin et à crier "heigh-ho pour un mari".

La réplique dans laquelle Béatrice en appelle à Bénédict (dont on sait comment il traite le poème de Marlowe Héro et Leanders ...) et que nous ne pouvons pas ne pas entendre comme une déclaration appartenant à l’esprit « des temps anciens » (the old age), nous indique clairement que les qualités et les défauts que le Shakespeare des Sonnets attribue à sa maîtresse « la dame brune » ne sauraient être que ceux du deuil. Si à l’acte II Béatrice s’écrie : Heigh-ho for a husband ; elle y revient encore plus explicitement et si je puis dire dans la littéralité de la démonstration écrite, à l’acte III :

BÉATRICE : By my troth I am exceeding ill. Heigh-ho

MARGARET : For a hawk, a hors, or a husband ?

BÉATRICE : For the letter that begins them all, H.

N’est-ce pas très précisément ce deuil (l am sun-burnt) qui inquiète Béatrice, qui de ne pas trouver de rime à son exceeding ill doit, en ne choisissant pas entre a hawk, a hors, or a husband, s’établir dans le « H », le Heigh-ho : la déception, le regret. Si la dame brune porte le deuil, pour toute autre le mari, le husband condamne au Heigh ho, à la déception, au désappointement, au regret — regrets éternels. Qu’on voit dans la même pièce ce qui arrive à Héro répudiée par son fiancé (Claudio) lors de la céré monie nuptiale... elle devra passer pour morte tant qu’elle ne se révélera pas épousable :

Shied died my lord, but whiles her slander lived.

La déception et le deuil et la mort hantent ce monde de la comédie et du drame, des erreurs, dont l’amour, le mariage, l’accouplement, ne sont pas les moindres. Ainsi dans Comme il vous plaira.

ROSALIND : You say that you’ll have Phebe, if she will ?

SIVIUS : Though to have and death were both one thing.

(Acte V, 4/16.)

(Vous prendrez Phébé avez-vous dit, mais si elle veut ?

Je la prendrais quand même l’avoir et avoir la mort serait une même chose.)

Deuil pour deuil, telle serait dans Shakespeare la poétique du corps, qui bien entendu n’occupe pas moins la lettre. Shakespeare n’est porteur d’un message que dans la mesure où il est acteur d’une vérité, d’une rime. Pour avoir mis au jour la fonction et l’enjeu symbolique de son will, de son nom.

He learn’d but surety-like to write for me

Under that bond that him as fast doth bind (Sonnet 134.)

C’est pour m’être garant seulement qu’il apprit

A signer de mon nom cet acte qui le lie.

William Shakespeare ne peut que précipiter la lumière de cette vérité, de cet enjeu sur tout ce qu’il aborde. C’est dès lors en son nom que William Shakespeare écrit et joue, et c’est, dans cet écrit, la présence et le jeu de son nom qui viennent théâtraliser ce qu’il joue

All the world’s a stage

And all the men and women merely players ... (Comme il vous plaira, II, 7/139.)

William Shakespeare est l’acteur de son nom, qui est son will, son pacte, son alliance, son testament et sa volonté. Quel que soit le sujet qu’il aborde, ce sujet se trouve joué par William Shakespeare, par l’acteur qui est auteur acteur de cette vérité sur le nom ; et en conséquence comiquement ou tragiquement, mais c’est la même chose, en une implacable logique, le sujet, sujet de ce nom, répond vérité pour vérité.

Marcelin Pleynet, Fragments du choeur, 1984, p. 156-180.

En 1987, Bernard Sichère publie l’un de ses plus beaux livres Le Nom de Shakespeare. C’est le premier de la collection L’infini chez Gallimard. L’un des chapitres porte sur les Sonnets. En juillet 1987, lors de l’émission « Le Bon Plaisir de Philippe Sollers », il rappelait dans quelles conditions il avait rencontré Sollers et Pleynet puis, plus tard, ce qui l’avait amené à écrire Le Nom de Shakespeare. Bernard Sichère est décédé en mars 2019 [6].

Les Sonnets et le Nom de Shakespeare

Figures de l’amour et figures de la Loi : comment aborder chez Shakespeare cette dimension de l’amour en oubliant ce que la lecture d’Hamlet et des tragédies historiques nous a appris ? Il n’y a pas une pensée shakespearienne de l’amour séparable de sa pensée sur l’histoire, les jeux du pouvoir et la souveraineté. Il n’y a qu’une seule pensée, différemment accentuée selon qu’il s’agit d’explorer les avatars politiques de la Loi ou la pàssion amoureuse en ses jeux et ses drames : parce que la méditation sur l’amour suppose une doctrine du symbole, parce que la mise en scène des jeux de l’histoire et du pouvoir, de la transition des règnes et de la démesure des tyrans, suppose une éthique de la subjectivité, parce que cette méditation comme cette mise en scène présupposent la même exploration du fondement sexuel et langagier ou signifiant du monde humain, qu’il soit individuel ou collectif. A l’instant, c’est à l’expérience que le poète pouvait avoir de sa propre époque que nous faisions appel ; ici, c’est plus précisément, comme avec Hamlet, son expérience subjective et amoureuse, la traversée de cette expérience et sa transcription dans une écriture poétique qui en représente à la fois le récit, la sommation et la sublimation. A cet égard, les Sonnets, œuvre unique, constituent bien, à côté de Hamlet, l’autre grande matrice de la création shakespearienne. Si nous posons qu’en eux se trouve condensée l’expérience personnelle du poète, c’est à condition de désigner comme nécessairement unilatérales toute lecture formaliste et toute lecture psychologique ou anecdotique. Faut-il dire que le texte poétique n’ouvre jamais sur rien d’autre que lui-même, faut-il dire qu’il parle au contraire toujours d’une réalité qui lui est extérieure ? Les deux sont vrais et les deux sont faux aussi bien : on manque en chaque cas la médiation qu’est la création poétique en tant qu’affrontement biographique d’un sujet à la loi de la langue. Parler d’une traversée subjective, c’est tenir à distance ces deux préjugés en acceptant d’écouter Shakespeare quand il revendique ouvertement la singularité de sa parole. Nous suivrons volontiers en l’occurrence les indications de Rowse quand il écrit que « les Sonnets constituent des documents du plus haut intérêt, car il n’en a jamais été écrit de plus autobiographiques [7] ». Encore faut-il s’entendre sur la nature de cet intérêt et sur ce que nous appelons biographie. Ce que disent les Sonnets n’est pas d’ordre anecdotique, ce n’est pas le récit daté et événementiel des aventures amoureuses de Shakespeare : en somme, rien qui tienne du journal intime, comme le prétendait l’un des interlocuteurs de Stephen dans Ulysses. S’il est possible d’admettre, avec Marcelin Pleynet, que les Sonnets fournissent « la clef de tout le théâtre de Shakespeare [8], qu’ils constituent à côté d’Hamlet l’autre grand foyer de cette œuvre, c’est précisément dans la mesure où ils ne sont ni un exercice formel, ni un récit événementiel, ni un traité philosophique sur l’amour, mais un poème d’une facture éblouissante dans lequel Shakespeare nous livre l’extrême singularité de son expérience intérieure. Un récit initiatique, donc, préludant à ces autres récits initiatiques que seront les grandes tragédies de la maturité jusqu’à La Tempête : la transcription dans le langage de la poésie d’un voyage intérieur. Qui n’est pas ineffable, puisqu’il suppose d’être dit et que c’est en s’écrivant qu’il vient à sa vérité cachée ; qui n’est pas immédiat, puisqu’il suppose la distance entre le temps de la passion et le temps silencieux et rétrospectif de l’écriture. Récit en première personne, transmission d’un cheminement personnel susceptible de conférer au mot savoir son ampleur et sa dignité, une ampleur et une dignité que nous avons commencé d’oublier quand une certaine définition de la « science » est devenue pour nous le modèle de toute connaissance. Si savoir il y a, ce savoir est l’approbation par un sujet d’une vérité fondamentale qui le concerne et qui concerne au-delà de lui tous les hommes, et il est inséparable de la singularité maintenue de ce sujet, hors de laquelle en effet l’expérience ne serait pas transmissible. Où nous retrouvons la loi de Joyce. De la rupture à la réconciliation : l’écriture des Sonnets est en effet le lieu de cette réconciliation dans la mesure où ce récit est à la fois le lieu de l’« épreuve » (de cette épreuve que la plupart des comédies mettent en scène), de la traversée risquée des désordres de l’amour, des impasses de la trahison, des défaites de l’idéalisation, et le lieu de leur sublimation, de leur franchissement par le will de William Shakespeare. Si les Sonnets ont cette importance dans l’ensemble de la production shakespearienne, c’est qu’en eux coïncident l’expérience amoureuse et l’expérience poétique, la révélation qui vient au sujet de l’épreuve de la passion et celle qui lui vient de l’écriture poétique, du rapport à la langue et au pacte social que l’acte poétique implique pour lui comme pour tout poète. Un seul et même affrontement du sujet Shakespeare à la violence de l’amour et à la puissance de la langue comme ressource de la sublimation, issue dernière de l’impasse amoureuse et sexuelle. Que toute grande poésie contienne un savoir de l’amour n’est ni une idée neuve ni une idée originale : toute grande poésie a toujours affirmé et démontré qu’elle était cela. Mais peut-être, en Occident, l’avions-nous oublié depuis trop longtemps en nos savantes constructions, dans notre passion critique, perdant contact avec ces vérités très per sonnelles, et qui coûtent. Moins un savoir de l’amour ou « sur » l’amour qu’un savoir dans l’amour, né de l’épreuve même de l’amour, de son désordre et de son déchirement, de cette aventure osée qui place d’emblée les amants en marge du pacte communautaire et de la langue communautaire.

Figures de l’amour et figures de la Loi : comment aborder chez Shakespeare cette dimension de l’amour en oubliant ce que la lecture d’Hamlet et des tragédies historiques nous a appris ? Il n’y a pas une pensée shakespearienne de l’amour séparable de sa pensée sur l’histoire, les jeux du pouvoir et la souveraineté. Il n’y a qu’une seule pensée, différemment accentuée selon qu’il s’agit d’explorer les avatars politiques de la Loi ou la pàssion amoureuse en ses jeux et ses drames : parce que la méditation sur l’amour suppose une doctrine du symbole, parce que la mise en scène des jeux de l’histoire et du pouvoir, de la transition des règnes et de la démesure des tyrans, suppose une éthique de la subjectivité, parce que cette méditation comme cette mise en scène présupposent la même exploration du fondement sexuel et langagier ou signifiant du monde humain, qu’il soit individuel ou collectif. A l’instant, c’est à l’expérience que le poète pouvait avoir de sa propre époque que nous faisions appel ; ici, c’est plus précisément, comme avec Hamlet, son expérience subjective et amoureuse, la traversée de cette expérience et sa transcription dans une écriture poétique qui en représente à la fois le récit, la sommation et la sublimation. A cet égard, les Sonnets, œuvre unique, constituent bien, à côté de Hamlet, l’autre grande matrice de la création shakespearienne. Si nous posons qu’en eux se trouve condensée l’expérience personnelle du poète, c’est à condition de désigner comme nécessairement unilatérales toute lecture formaliste et toute lecture psychologique ou anecdotique. Faut-il dire que le texte poétique n’ouvre jamais sur rien d’autre que lui-même, faut-il dire qu’il parle au contraire toujours d’une réalité qui lui est extérieure ? Les deux sont vrais et les deux sont faux aussi bien : on manque en chaque cas la médiation qu’est la création poétique en tant qu’affrontement biographique d’un sujet à la loi de la langue. Parler d’une traversée subjective, c’est tenir à distance ces deux préjugés en acceptant d’écouter Shakespeare quand il revendique ouvertement la singularité de sa parole. Nous suivrons volontiers en l’occurrence les indications de Rowse quand il écrit que « les Sonnets constituent des documents du plus haut intérêt, car il n’en a jamais été écrit de plus autobiographiques [7] ». Encore faut-il s’entendre sur la nature de cet intérêt et sur ce que nous appelons biographie. Ce que disent les Sonnets n’est pas d’ordre anecdotique, ce n’est pas le récit daté et événementiel des aventures amoureuses de Shakespeare : en somme, rien qui tienne du journal intime, comme le prétendait l’un des interlocuteurs de Stephen dans Ulysses. S’il est possible d’admettre, avec Marcelin Pleynet, que les Sonnets fournissent « la clef de tout le théâtre de Shakespeare [8], qu’ils constituent à côté d’Hamlet l’autre grand foyer de cette œuvre, c’est précisément dans la mesure où ils ne sont ni un exercice formel, ni un récit événementiel, ni un traité philosophique sur l’amour, mais un poème d’une facture éblouissante dans lequel Shakespeare nous livre l’extrême singularité de son expérience intérieure. Un récit initiatique, donc, préludant à ces autres récits initiatiques que seront les grandes tragédies de la maturité jusqu’à La Tempête : la transcription dans le langage de la poésie d’un voyage intérieur. Qui n’est pas ineffable, puisqu’il suppose d’être dit et que c’est en s’écrivant qu’il vient à sa vérité cachée ; qui n’est pas immédiat, puisqu’il suppose la distance entre le temps de la passion et le temps silencieux et rétrospectif de l’écriture. Récit en première personne, transmission d’un cheminement personnel susceptible de conférer au mot savoir son ampleur et sa dignité, une ampleur et une dignité que nous avons commencé d’oublier quand une certaine définition de la « science » est devenue pour nous le modèle de toute connaissance. Si savoir il y a, ce savoir est l’approbation par un sujet d’une vérité fondamentale qui le concerne et qui concerne au-delà de lui tous les hommes, et il est inséparable de la singularité maintenue de ce sujet, hors de laquelle en effet l’expérience ne serait pas transmissible. Où nous retrouvons la loi de Joyce. De la rupture à la réconciliation : l’écriture des Sonnets est en effet le lieu de cette réconciliation dans la mesure où ce récit est à la fois le lieu de l’« épreuve » (de cette épreuve que la plupart des comédies mettent en scène), de la traversée risquée des désordres de l’amour, des impasses de la trahison, des défaites de l’idéalisation, et le lieu de leur sublimation, de leur franchissement par le will de William Shakespeare. Si les Sonnets ont cette importance dans l’ensemble de la production shakespearienne, c’est qu’en eux coïncident l’expérience amoureuse et l’expérience poétique, la révélation qui vient au sujet de l’épreuve de la passion et celle qui lui vient de l’écriture poétique, du rapport à la langue et au pacte social que l’acte poétique implique pour lui comme pour tout poète. Un seul et même affrontement du sujet Shakespeare à la violence de l’amour et à la puissance de la langue comme ressource de la sublimation, issue dernière de l’impasse amoureuse et sexuelle. Que toute grande poésie contienne un savoir de l’amour n’est ni une idée neuve ni une idée originale : toute grande poésie a toujours affirmé et démontré qu’elle était cela. Mais peut-être, en Occident, l’avions-nous oublié depuis trop longtemps en nos savantes constructions, dans notre passion critique, perdant contact avec ces vérités très per sonnelles, et qui coûtent. Moins un savoir de l’amour ou « sur » l’amour qu’un savoir dans l’amour, né de l’épreuve même de l’amour, de son désordre et de son déchirement, de cette aventure osée qui place d’emblée les amants en marge du pacte communautaire et de la langue communautaire.

Où nous retrouvons, en Shakespeare lui-même cette fois, cette fascination du « hors monde » que nous avait révélée la lecture d’Hamlet. Moins la tentation de sortir du monde que cette évidence première, commune à l’acte poétique et à l’acte amoureux, d’une rupture, d’une violente séparation, d’un défi lancé à la communauté, à la langue pacifiante et pacifiée de la tribu. L’amour ? Une exception, une transgression, un vertige. Et, en chaque cas, une seule issue : cette possibilité de renouer avec la langue, de promulguer une autre langue dans la langue, comme si depuis toujours la sublimation poétique avait été la seule chance pour la passion amoureuse de ne pas devenir folle, de ne pas se consumer dans sa propre violence. Traversée de l’amour, traversée de la rupture et du risque : une seule et même aventure qui de part en part a lieu dans la langue, dans ce rapport vital du poète à sa langue, lieu de sa vérité. C’est dire que le récit initiatique que constituent les Sonnets est d’emblée inséparable, et explicitement, du sujet qui a traversé cette expérience et ce risque à la fois en tant qu’homme et en tant que poète, inséparable de l’engage ment personnel de Shakespeare à la fois dans son corps d’homme et dans son Nom de poète, dans son will. C’est à ce point de croisement du corps et du Nom que se vivent en lui ces deux amours, cette double épreuve qui représente bel et bien une traversée de la scène sexuelle en connaissance de cause. Traversée énigmatique dont nous pouvons dire qu’elle est la source du savoir du poète, la raison des Sonnets et celle de tout son théâtre. Non un récit anecdotique, encore une fois, mais le chant et le déchiffrement par la poésie de ces deux amours, de leur interférence et de leur singularité. Une singularité qui tient moins en l’occurrence à leur nature qu’au mode de leur rencontre, à l’impasse subjective qui naît de cette rencontre, au regard du poète sur cette rencontre et cette impasse : Shakespeare contraint par le hasard de sa biographie à se trouver au point de croisement tragi-comique de ces deux amours qui signifie pour lui une double trahison et un double échec, échec et trahison qu’il va devoir affronter en y trouvant sa propre loi et sa propre vérité. Chiffre secret de l’expérience qui désormais va nourrir l’ensemble de sa création : cette proximité du désastre, de la perte de soi, cette très mystérieuse et presque inhumaine distance à l’égard du jeu amoureux et sexuel, de son leurre, de ses lois. Sans doute fallait-il pour en arriver là cette chance et cette croix : la rencontre entre le jeune Shakespeare à l’aube de sa carrière, protégé de Southampton, et le déchirement absolu par quoi il se voit exclu du lieu où son garçon et sa dame s’aiment en dehors de lui et contre lui, le réduisant presque à néant. Curieux triangle dont la complexité tout d’abord désarçonne : la lecture des Sonnets est la lecture du déchiffrement génial, par le poète, de cette complexité. Non pas deux hommes en rivalité pour une femme, figure banale ; mais un homme, Shakespeare, entre un garçon et une femme qu’il aime séparément et qui le trompent ensemble. Cette trahison est le voile qui pour lui se lève sur la crudité de la scène sexuelle, sur les ressorts cachés, à la fois homosexuels et hétérosexuels, de cette scène tragi-comique. Tragédie : la solitude, la déception, la souffrance, la hantise du vieillissement et de la mort (Shakespeare a près de trente ans et se voit déjà comme un vieil homme). Comédie : ce double cocuage obéissant à une stratégie qui pourrait être seulement libertine, et qui ne devait pas être à l’époque si rare comme l’indique le texte très codé de La Nuit des rois. En somme, un désastre personnel qui compte moins par sa négativité que par sa signification, par ce qu’il révèle au poète de sa propre vérité et de sa propre capacité à affronter la double instance de l’homosexualité masculine et du désir féminin.

La donnée de départ est aujourdhui dans l’ensemble bien connue mais trop souvent désignée d’une manière approxi mative, pour des raisons sans doute de résistance sexuelle, de sorte que les précisions apportées par un historien sérieux comme Rowse sont bienvenues. Il y a d’abord l’amour de Shakespeare pour un garçon, un boy, le fair child of mine, le jeune comte de Southampton, un adolescent de dix-neuf ans (à dix-neuf ans, à cette époque, on est un homme depuis longtemps : songeons à l’âge de Roméo), son cadet de dix ans et son protecteur. Un garçon que les dames visiblement n’intéressent guère, qui résiste à se laisser marier à la date où Shakespeare se met à l’aimer, et qui sans nul doute a été la chance biographique du jeune poète : c’est à lui qu’il dédie en 1592 Vénus et Adonis, poème jugé passablement osé par certains à l’époque, à lui encore qu’il dédiera l’année suivante Le Ravissement de Lucrèce en des termes d’une chaleur bien éloquente (« l’amour que je porte à votre Seigneurie est sans fin », dit-il, l’« amour » et non pas le respect). Ces deux dates sont particulièrement précieuses dans la mesure d’abord où elles permettent de situer chronologiquement la rédaction des premiers sonnets, du moins si nous suivons les indications plus que convaincantes de Rowse, dans la mesure ensuite où elles font surgir dans la biographie de Shakespeare ce personnage que nous avons déjà rencontré et dont nous découvrons qu’il fut beaucoup plus lié à sa vie qu’on ne l’a cru, le grand Marlowe, pédéraste notoire, qui n’est pas seulement le rival du jeune Shakespeare en poésie mais aussi en amour. C’est lui, en effet, ce poète à la lyre emphatique que désignent plusieurs sonnets, lui qui lui dispute les faveurs de ce beau garçon et qui, pour l’emporter sur Shakespeare, sur le Vénus et Adonis de Shakespeare, a commencé de composer ce Héro et Léandre que la mort brutalement interrompt et que Shakespeare moque dans Beaucoup de bruit pour rien [9]. Par ailleurs, il y a cet amour pour une dame à jamais sans Nom [10], pour cette brune joueuse de virginal, cette black lady aussi nocturne qu’est solaire l’ange adolescent :

The better angel is a man right fair

The worse spirit a woman colour’d ill (sonnet 144)

Le bon ange « est un homme aux blondeurs nonpareilles / Le mauvais une femme, ange néfaste et noir ». Puissant triangle d’une bisexualité qui ne semblait guère gêner la conscience des contemporains. Que la pratique de la bisexualité n’ait guère fait problème à l’époque, la publication tardive des Sonnets en est à elle seule la preuve : comment un poète aussi fameux que l’est Shakespeare en 1609, date de l’édition de ces poèmes par Thomas Thorpe, se serait-il risqué à diffuser un témoignage susceptible de ruiner son image dans l’opinion, lui par ailleurs si discret et retiré ? Non seulement il n’avait qu’à ouvrir les yeux pour constater que les pratiques pédérastiques étaient largement tolérées autour de lui, mais un sonnet au moins, le sonnet 31 (Their images I lov’d I view in thee, « Je trouve en toi les traits de tous ceux que j’aimai »), laisse probablement deviner que le jeune et beau Southampton ne fut pas le seul joli garçon sur lequel un Shakespeare ambivalent, par ailleurs marié et amateur de dames, eut l’occasion d’arrêter ses regards depuis son arrivée à Londres. Il est clair qu’aimer un garçon, à lire les Sonnets, semble aux yeux de Shakespeare la chose la plus naturelle du monde. La question n’est donc pas dans la nature de ces amours, elle est plutôt dans la forme et dans le mode de leur énonciation, et dans la manière singulière dont cette énonciation fait se croiser les deux passions : la célébration de la dame brune dans la seconde moitié du recueil, d’une part, d’autre part cette apologie du garçon représentant pour longtemps la forme la plus achevée d’un lyrisme homosexuel que la Renaissance avait ressuscité non tellement de l’Antiquité grecque, comme on l’a dit, que de ce temps heureux de la célébration pédérastique qui avait coïncidé avec l’éclosion de l’amour courtois, abusivement réduit en général à l’exaltation de la Dame [11].

Ce qui frappe est d’abord la différence de l’adresse dans les deux cas. On a raison d’insister sur la novation que représente chez Shakespeare la célébration de la black lady : il s’agit bel et bien de la part du poète d’un défi manifeste à la tradition courtoise, à l’idéalisation convenue que celle-ci impliquait encore dans les cercles aristocratiques. La dame brune est très exactement le contraire de la dame idéale que chantait jusqu’alors la poésie courtoise, elle n’est ni blonde ni divine, elle n’est pas conforme aux canons obligés de la beauté féminine, elle est noire comme un corbeau et marche les pieds sur terre, non dans les nuées [12]. appelons depuis le début le réalisme de Shakespeare est le contraire d’une convention rhétorique : il s’agit manifestement d’une position subjective très profonde qui détermine l’orientation même de l’existence érotique du poète. Force singulière de ce portrait qu’il nous fait de la femme qu’il aime : amour bouleversant, si proche de nous, qui ne se fonde d’aucune idéalisation, qui ne se cherche aucun prétexte. En clair, le jeune Shakespeare est tombé entre les griffes d’une jolie garce infiniment plus intéressante que les froides Vénus dont sont pleines les poésies du temps, une garce qui ne possède sans doute aucun des traits de la beauté idéale de l’époque mais qui ne manque pas de ressources ni de charme. Une gourgandine assurément, dont nous ne saurons jamais si elle a vraiment aimé Shakespeare, dont nous savons seulement qu’elle aura réussi à mettre dans son lit à la fois l’un des plus grands poètes du moment et, quand elle l’eut décidé, le « bel ange » de ce poète, pourtant peu suspect du moindre goût pour les dames. Une femme fatale dont Shakespeare ne se gêne guère pour comparer les charmes à un « pré communal » (sonnet 137), tout en revendiquant avec une étrange humilité d’être compté comme « un » parmi d’autres dans ce lit vaste comme la mer (sonnet 136 : Among a number one is reckon’d none). Au garçon, en revanche, semble réservé un discours bien différent. S’il est juste de noter que le portrait de la dame brune manifeste une subversion accentuée du code courtois, les sonnets au garçon sont à l’inverse empreints d’une idéalisation largement convenue dans la poétique amoureuse d’alors. Il est vrai qu’à plusieurs reprises, et pour se démarquer de ses rivaux, Marlowe le premier avec lequel décidément il n’est pas tendre, Shakespeare revendique hautement une sincérité absente chez ses contemporains, qui exclut tout artifice et toute idolatry (sonnet 105). S’il veut dire par là qu’il n’est pas un flatteur, qu’il ne prétend dissimuler ni ses faiblesses ni celles de l’objet aimé, il a probablement raison, mais cette raison est limitée. Alors que la dame brune est pleine de défauts, l’adolescent aimé semble d’abord le rendez-vous de toutes les perfections, dont la première est la beauté, mystère irrésistible. C’est peu dire que de dire qu’il est beau : il est la Beauté personnifiée. Fantasme passablement obscur qui traverse ainsi le temps, de l’Alcibiade de Platon au fair boy des Sonnets, en passant par Tomaso Cavalieri, l’amour de Michel-Ange. Qu’est-ce au fond que la beauté, qu’est-ce que la beauté d’un garçon vue par un homme, qu’en est-il de ce kalon obscur et prestigieux qui de siècle en siècle fait irrésistiblement naître le désir en suscitant un lyrisme aussi proliférant, aussi ardent ? Sans lever cette obscurité, nous pouvons au moins noter déjà que, même dans une époque où la bisexualité ne paraît guère faire problème pour ceux qui la pratiquent et pour ceux qui la brocardent avec un sourire complice, la célébration de la pédérastie au plan du discours paraît n’être tolérée que dans un certain registre d’idéalisation. Contradiction ? Hypocrisie ? Il n’en reste pas moins que jouir réellement d’un garçon est une chose et que le chanter poétiquement en est une autre : la sodomie demeure un crime au temps de Shakespeare et nous en avons la preuve dans le « cas Marlowe » comme dans l’attaque assez basse lancée contre lui par Greene [13]. Tous les traits que nous pouvons relever dans les sonnets à Southampton vont, c’est clair, dans le sens d’une idéalisation manifeste de leur relation, confirmant à l’évidence la parenté rhétorique entre cette poétique pédérastique et celle qui dans la tradition courtoise désigne l’amour pour la Dame : c’est à un même procès d’invocation, d’excès et de sublimation que nous avons affaire. Invocation à l’autre qui n’est pas là (By praising him who doth hence remain), rencontre première et fondatrice des regards (sonnet 104), caractère exorbitant de cet objet qui attire à lui la totalité du désir (sonnet 112), fascination pour un être qui brille aux regards de tous les feux d’une beauté idéale. Objet parfait, objet sans faille, dans le même temps infiniment désirable et infiniment désespérant, résumant en lui tous les garçons que le poète pourrait aimer. Et comme dans l’invocation à la Dame, nous retrou vons le thème insistant du vasselage hérité de la tradition courtoise [14] cumulant une dépendance amoureuse évidente et la relation sociale très réelle du poète à son noble protecteur. Ce garçon est en effet à la fois son seigneur (lord) et son amant, il est, comme le poète le dit plus intimement, son master-mistress : terme propre à indiquer, si nous y joignons le très clair sonnet 87, que l’idéalisation n’exclut pourtant pas la réalité sexuelle et qu’il est fort probable que le jeune Southampton s’est en effet donné à Shakespeare [15].

Mais cet objet parfait n’est-il pas justement trop parfait ? Plusieurs sonnets semblent l’indiquer, en particulier ce sonnet 20 qui nous éclaire considérablement et sur le ressort de la passion pédérastique (sur le kalon qui secrètement la supporte) et sur son impasse latente. Ce garçon est d’abord désiré comme unefemme : A woman’s face with Nature’sown hand painted, « un visage de femme peint de la main même de Nature ». Aussi beau qu’une femme et mieux qu’une femme : où se comprend la puissance de la fixation pédérastique même pour ceux qui affirment un peu vite y être étrangers. Comment en effet ne pas succomber à celui qui possède, outre le charme puissant de la jeunesse, cette perfection physique des femmes sans en avoir les défauts, la coquetterie, l’âme changeante et les caprices ? Tu es aussi beau qu’une femme, tu m’émeus physiquement comme une femme mais en outre tu me protèges des femmes. Non seulement par ta beauté (woman’s face) tu me combles, mais en outre peut se nouer entre nous ce lien sacré de fraternité masculine qu’aucune femme ne saurait générer ni comprendre : où se trouvent en quelque sorte cumulées les vertus de l’émulation masculine, propres à la fraternité chevaleresque, et celles de la libido pédérastique. Rêve sororal, presque incestueux, vaguement spéculaire, venant se surajouter à une relation amoureuse qui repose au contraire sur la dissymétrie des âges, sur la différence entre l’homme mûr et l’adolescent. Mais ce rêve est-il tenable ? Les Sonnets répondent clairement que non : là gît la première épreuve. D’une part, ce rêve n’est possible que dans le court terme et l’obsession du temps révèle d’abord la conscience de la fragilité de ce désir et de son objet : la passion pédérastique ne dure qu’aussi longtemps que dure l’adolescent lui-même, or tout garçon fatalement devient un homme. Mais c’est surtout de l’intérieur que cet objet idéal vient se refendre aux yeux du poète. Master-mistress : crase signifiante propre à indiquer non seulement la dimension totalisante de l’objet aimé mais encore sa dimension composite et secrètement illusoire, la faille cachée de son kalon. Si le garçon a les qualités d’une femme (la joliesse, le charme, la douceur), il possède également les vertus attendues d’un être masculin, la constance, la brillance du regard, le contraire de l’image négative et misogyne de la femme, toute inconstance et trahison. Mais comment pourrait-il être longtemps à la fois un homme et une femme ? Parfait, il le serait sans cette « chose en trop » que le sonnet 20 nomme sans détours, avec une précision qui tranche cette fois sur l’idéalisation du portrait :

An for a woman wert thou first created

Till Nature, as she wrought thee, fell a-doting

And by addition me of thee defeated

By adding one thing to my purpose nothing

But since she prick’d thee out for woman’s pleasure

Mine be thy love, and thy love’s use their treasure