« On peut rêver un moment sur le fait que The Purloined Letter, la Lettre volée d’Edgar Poe a été publiée par le Chamber’s Journal, en novembre 1841 [1]. C’est l’acte de naissance de la littérature moderne. L’histoire vient de devenir extraordinaire, le fantastique et une perversité tortueuse et mathématique envahissent le quotidien. »

Philippe Sollers, Le Nouvel Observateur du 12-06-78.

Voici le quatrième volet d’une série commencée il y a dix ans alors que Henri Justin publiait son essai Avec Poe jusqu’au bout de la prose, salué par Sollers dans Le Nouvel Observateur [2]. Dans l’une des émissions d’une série consacrée à Poe sur France Culture en 2018 et rediffusée cet été, Justin revient sur son essai et les problèmes posés, selon lui, par la traduction de Baudelaire. Isabelle Viéville Degeorges présente sa récente biographie de Poe et Thierry Gillyboeuf le premier volume d’une nouvelle traduction (chronologique) des nouvelles.

Coup de Poe

Par Philippe Sollers

Né à Boston le 19 janvier 1809, l’inquiétant, magnétique et vertigineux Edgar Poe a aujourd’hui 200 ans. Il a beau être mort à 40 ans, en 1849, à Baltimore, dans une crise de delirium tremens dû à son alcoolisme compulsif, il se porte à merveille, il est plus que jamais en activité invisible dans le tourbillon de l’époque. Un amateur inspiré, Henri Justin, rouvre aujourd’hui son dossier, et c’est immédiatement passionnant.

Il est américain comme personne, Poe, et ce sont des Français comme personne qui perçoivent son onde de choc. Baudelaire d’abord, qui éprouve en le lisant une « commotion singulière ».

« Savez-vous pourquoi j’ai patiemment traduit Poe ? Parce qu’il me ressemblait. La première fois que j’ai ouvert un livre de lui, j’ai vu, avec épouvante et ravissement, non seulement des sujets rêvés par moi, mais des phrases pensées par moi, et écrites par lui vingt ans auparavant. »

Les traductions de Baudelaire sont célèbres, on peut y relever des erreurs de détail, mais la transfusion spirituelle est flagrante, intense, cas de gémellité inouï. Et c’est aussitôt Mallarmé, pour qui Poe est un « aérolithe », un événement « stellaire, de foudre », « le cas littéraire absolu ». Dans son « Tombeau d’Edgar Poe », Mallarmé célèbre « le triomphe de la mort dans cette voix étrange », Poe devenant un « calme bloc ici-bas chu d’un désastre obscur ». Valéry, enfin, emboîte le pas, mais plus froidement, en admirant l’analyste fabricateur plutôt que le romancier fantastique et métaphysique. Voilà la légende.

Les Américains, eux, n’aiment pas ça, et quant aux Français d’aujourd’hui, comme leurs homologues yankees, ils sont loin, désormais, de se poser des questions de fond sur le génie de la perversité, le mal radical, la mort, l’infini ou la poésie intime des galaxies. Poe, qui s’est battu toute sa vie pour essayer de fonder un mensuel littéraire, voulait « établir en Amérique la seule indiscutable aristocratie, celle de l’intellect ». Il a cette formule étonnante au parfum sudiste (il est virginien par toutes ses fibres) :

« Dans les lettres, comme dans la politique, nous avons besoin d’une Déclaration d’Indépendance, et surtout — ce qui serait mieux — d’une déclaration de guerre. »

Guerre splendide de l’intelligence, perdue d’avance, contre le réalisme platement social, le naturalisme borné, la psychologie routinière, et surtout la morale. On comprend comment le courageux Lacan, rectifiant le déluge psychanalytique de Marie Bonaparte, a fait de « la Lettre volée » (ou plutôt dérobée, détournée, retournée) le blason de sa recherche.

Poe est très clair : la police ne voit rien, n’imagine rien, et nous sommes tous, plus ou moins, des policiers aveugles. En revanche, Auguste Dupin, le génial déchiffreur d’énigmes, à mille lieues du fade Sherlock Holmes, devine la vérité parce qu’il est simultanément mathématicien et poète. Surprenants, ces noms français qui apparaissent sous la plume de Poe (qui n’est jamais venu en France) : Dupin, Legrand, Montrésor (un criminel, celui-là).

Pour quelle ténébreuse raison le Français, poussé à bout, serait-il un révélateur de terreur, un virtuose du décryptage ? Vous ouvrez « Double Assassinat dans la rue Morgue », « le Scarabée d’or », « le Cœur révélateur », « le Chat noir », « le Démon de la perversité », et tant d’autres contes, et vous êtes aussitôt saisi, mis sous hypnose, branché sur vos contradictions secrètes, par un narrateur qui, en première personne, vous impose ses passions et ses déductions. Vous êtes détective, mais aussi assassin (jamais policier puisque vous êtes éveillé, ou plutôt « veilleur du dormir »).

Mieux : vous pouvez assister à un mort qui vous parle depuis l’au-delà, vous balader, après la fin du monde, dans les étoiles, ressentir l’horreur d’un pendule qui va, en descendant lentement sur vous dans un puits, vous trancher la tête, vous retrouver, avec Arthur Gordon Pym, dans une navigation mystérieusement mystique, descendre dans un maelström et apprendre comment vous en tirer (thème très actuel), réfléchir sur le pouvoir des mots, et bien d’autres choses encore.

De toute façon, vous aurez toujours l’impression de lire un manuscrit trouvé dans une bouteille, le récit d’une expérience plutôt folle racontée avec une extrême précision. C’est là que Poe vous tient sous sa coupe, beaucoup mieux qu’un roman policier banal, ou des péripéties de science-fiction genre Lovecraft. Ils ont tous lu Poe, les spécialistes de l’inquiétante étrangeté, de l’horreur, de l’enquête, mais aucun n’arrive à donner au sujet qui parle cette force de conviction. C’est que, Poe, Henri Justin le sent admirablement, « pense de tout son corps », ce qui met le lecteur en demeure d’avoir un corps vibrant au même rythme. Baudelaire a bien défini son écriture :

« Son style est serré, concaténé, la mauvaise volonté du lecteur ou sa paresse ne pourront pas passer à travers les mailles de ce réseau tressé par la logique. Toutes les idées, comme des flèches obéissantes, volent au même but. »

Une littérature qui pense ? Qui oblige le lecteur à penser ? Mais qu’est-ce que vous nous racontez là ? A quoi bon ? Pour quoi faire ? Avec ses paradis artificiels, ses traductions de De Quincey et de Poe, Baudelaire est un grand pervers, aussi dépassé aujourd’hui que, par exemple, « La Princesse de Clèves ».

Non seulement Poe est un démoralisateur professionnel, mais, figurez-vous, il pense de plus en plus large. Et là nous arrivons à l’incroyable « Eurêka » de la fin de sa vie. « J’ai trouvé », dit-il. Quoi ? La clé de l’univers lui-même. Rien que ça. Le livre porte en sous-titre : « Essai sur l’univers matériel et spirituel ». Aucun succès, bien entendu, mais œuvre grandiose (et merci Baudelaire de l’avoir sauvée d’un probable oubli) [3]. Le partenaire à analyser ici n’est autre que Dieu lui-même.

Sartre a eu tort en prétendant que Dieu n’était pas romancier : c’en est un, et même un poète supérieur à tous les poètes. Poe résume ça à sa façon : « L’univers est une intrigue de Dieu. » Déjà, on pouvait lire dans « Révélation magnétique » : « Dieu, avec tous les pouvoirs attribués à l’esprit, n’est que la perfection de la matière. » (On était brûlé autrefois pour moins que ça.)

Le plus étrange est que, traitant d’astrophysique et de forces d’attraction et de répulsion, Poe s’approche des hypothèses les plus sophistiquées de la physique moderne, entre big-bang et trous noirs. Il veut décrire « le processus tout entier comme une fulguration unique et instantanée ». Il envisage en effet une ultime catastrophe en forme de feu d’artifice, une apocalypse comme apothéose. Il écrit calmement :

« Dans les constructions divines, l’objet est soit dessein soit objet selon la façon dont il nous plaît de le regarder, et nous pouvons prendre en tout temps une cause pour un effet et réciproquement, de sorte que nous ne pouvons jamais, d’une manière absolue, distinguer l’un de l’autre. »

Henri Justin, dans son commentaire d’« Eurêka » écrit :

« Poe semble avoir eu conscience, très tôt, d’une matière infinie, d’une matière de l’infini, d’un infini matériel palpable. »

Voilà, en tout cas, une leçon de littérature absolue. Darwin et Poe sont contemporains, et l’évolution est très loin d’avoir dit son dernier mot. Mais quand Poe meurt, on se dit que personne ne reprendra le flambeau. Erreur : c’est en 1851 qu’un jeune auteur de 32 ans publie sa bombe : Herman Melville, « Moby Dick ».

Philippe Sollers, Le Nouvel Observateur du 9 avril 2009.

Discours parfait, folio 5344, p. 327-331.

Avec Poe jusqu’au bout de la prose

par Henri Justin

Gallimard, « Bibliothèque des Idées »

1809, 1849, 2009, 2019 : il y a toujours du neuf avec Poe.

Edgar Allan Poe (1/4) Le pendule de Poe

Edgar Allan Poe (1809 – 1849), le poète et écrivain américain a publié sa première œuvre sous anonymat. Le succès s’est longtemps fait attendre et à sa mort précoce, à l’âge de 40 ans, il n’est pas encore l’auteur classique que nous connaissons aujourd’hui et auquel cette série rend hommage.

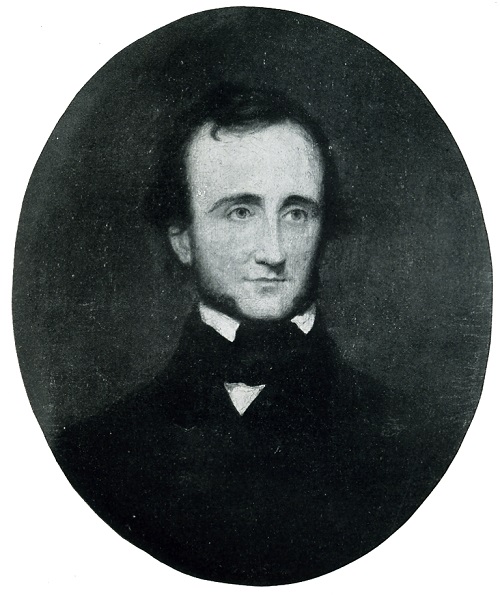

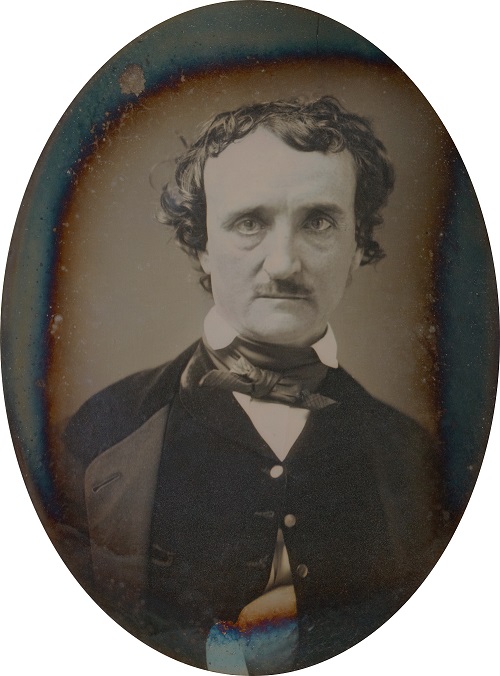

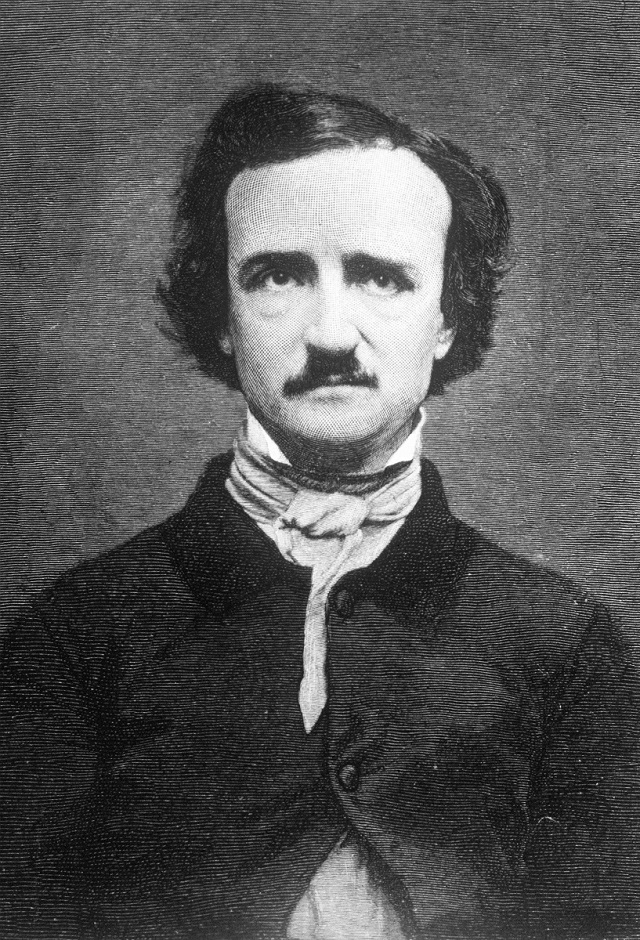

Portrait d’Edgar Allan Poe peint par Samuel Stillman Osgood dans les années 1840.

New York Historical Society. ZOOM : cliquer sur l’image.

Isabelle Viéville-Degeorges a consacré une biographie à Edgar Allan Poe. En sa compagnie, nous revenons sur la vie de l’auteur classique américain.

La poussière

Le 7 octobre 1849, Edgar Allan Poe décède après plusieurs jours d’agonie dans un hôpital de la ville de Baltimore, dans l’état du Maryland, sur la côte Est des Etats-Unis :

Lorsqu’il fut amené à l’hôpital, il n’avait aucune conscience de son état, aucun souvenir de ceux qui l’avaient transporté ou de ses rencontres antérieures. Il demeura dans cet état de cinq heures de l’après-midi, heure de son admission, jusqu’à trois heures le matin suivant.

À cet état succéda un tremblement des membres et d’abord un délire ininterrompu mais sans violence, au cours duquel il ne cessa de poursuivre un dialogue obscur avec des ombres et des objets que son imagination projetait sur le mur. Il avait la figure pâle et tout le corps trempé de sueur. Nous n’avons pu le calmer avant le second jour. Georges Walter, Edgar Allan Poe, Paris, Flammarion, 1991, p.28.

Vingt-deux ans plus tôt, Edgar Allan Poe publiait son premier recueil : Tamerlan et autres poèmes, sans que son nom n’apparaisse sur la couverture du livre et s’engageait dans l’armée, sous un faux nom, celui de Edgar Allan Perry.

Puis, il devient critique littéraire et auteur de nouvelles, de romans mais surtout de contes. Poe aurait pu se tourner vers les planches, emprunter d’autres noms, lui, le fils d’une actrice chérie par son public, Elizabeth Arnold Poe, décédée à l’âge de 24 ans.

D’Isabelle Viéville-Degeorges

Paris, Léo Scheer, 2015

Le dimanche 7 octobre 1849, à trois heures du matin, Edgar Allan Poe passe enfin la frontière, lui qui n’en a jamais perçu aucune. Cloué au bois de son cercueil, le voici livré à l’immobilité, à la décomposition, au néant, au Ver vainqueur. Le mouvement incessant qui l’habitait s’est interrompu. Vieille gourmande, la mort a encore triomphé. Encore que.

Le dimanche 7 octobre 1849, à trois heures du matin, Edgar Allan Poe passe enfin la frontière, lui qui n’en a jamais perçu aucune. Cloué au bois de son cercueil, le voici livré à l’immobilité, à la décomposition, au néant, au Ver vainqueur. Le mouvement incessant qui l’habitait s’est interrompu. Vieille gourmande, la mort a encore triomphé. Encore que.

Sur cet encore que, réponse ironique au nevermore du Corbeau, débute ce récit de la trajectoire fulgurante d’Edgar Allan Poe. Construit sous la forme d’un compte à rebours où la fatalité, compagne de chaque instant, et ressort secret de l’énergie créatrice, ne se laisse jamais oublier, il traque le secret intime d’un être à la fois exceptionnel et proche.

La perte précoce des parents, les conflits avec un beau-père autoritaire, incapable de reconnaître la singularité d’un adolescent qui vit déjà aux marges du monde, puis la solitude, la misère, les tentatives infructueuses de s’insérer dans la société, les combats littéraires, et enfin l’amour brisé, la maladie, l’alcool, l’échec de tout espoir, la mort soudaine : un destin hors du commun où le désespoir emporterait tout, si le génie ne l’illuminait.

Au-delà des dernières recherches biographiques, essentiellement anglo-saxonnes, dont elle livre la synthèse, Isabelle Viéville Degeorges fait de cette histoire un roman vrai inspiré, et de sa propre quête de la vérité d’un être une aventure intellectuelle et spirituelle inoubliable.

Isabelle Viéville Degeorges est chroniqueuse à La Revue littéraire. Elle est l’auteur de Baudelaire, clandestin de lui-même (Page après page, 2004).

Edgar Allan Poe (2/4) Jusqu’au bout de la prose

Du côté obscur de la puissance poétique d’Egar Allan Poe, on trouve des récits policiers, des contes, de la poésie et au cœur de ces intrigues, des supplices, un chat noir, des effets pervers.

Du côté obscur de la puissance poétique d’Egar Allan Poe, on trouve des récits policiers, des contes, de la poésie et au cœur de ces intrigues, des supplices, un chat noir, des effets pervers.

En compagnie d’Henri Justin, auteur de plusieurs ouvrages analytiques sur l’oeuvre de Poe, nous poursuivons notre série et revenons sur les convictions de l’auteur dont la renommée s’est construite en France grâce à la traduction d’un autre poète : Charles Baudelaire.

L’horloge

Remember ! Souviens-toi, prodigue ! Esto memor !

(Mon gosier de métal parle toutes les langues.)

Les minutes, mortel folâtre, sont des gangues

Qu’il ne faut pas lâcher sans en extraire l’or !

Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal, « L’horloge », 1857.

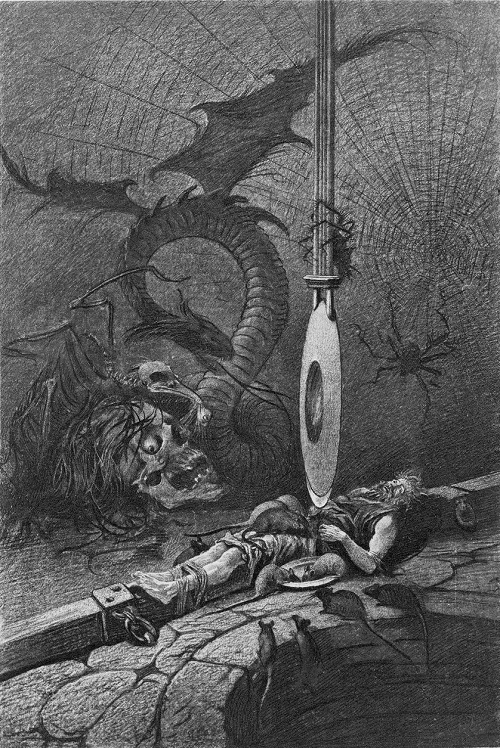

Polyglotte, Baudelaire a traduit les œuvres de Poe, en raison de la fascination qu’exerçaient sur lui, ses mots, sa poésie. Dès lors, leurs poésies se ressemblent, leurs mots s’assemblent. Le temps est un couperet chez l’un comme chez l’autre. Dans la nouvelle de Poe, Le Puits et le pendule (1842), l’objet est tranchant et menace la vie du narrateur, allongé pieds et poings liés. Ce qui anime l’écriture de Poe n’est pas la beauté baudelairienne mais la terreur.

Illustration de la nouvelle d’Edgar Allan Poe, Le Puits et le Pendule.

Réalisée en 1884 par Ferat. ZOOM : cliquer sur l’image.

Edgar Allan Poe (3/4) Être à l’écoute de Poe

Edgar Allan Poe, en novembre 1848, daguerréotype de W.S. Hartshorn, Providence, Rhode Island.

ZOOM : cliquer sur l’image.

La série sur Edgar Allan Poe se poursuit autour de deux œuvres : "Metzengerstein" et "Manuscrit trouvé dans une bouteille", publiées l’une après l’autre. La figure d’une tapisserie prend vie dans la première, tandis que la mer se déchaîne dans la seconde.

En compagnie de Thierry Gillyboeuf, traducteur d’Edgar Allan Poe, nous évoquons la réception de l’oeuvre de Poe en France et sur deux textes particuliers : Metzengerstein, 1832 et Manuscrit trouvé dans une bouteille, 1833.

Spleen poesque

Au-delà du fantastique, l’écriture d’Edgar Allan Poe laisse transparaître une profonde mélancolie qui peut aussi expliquer l’attrait de Baudelaire pour sa poésie.

Ces contes renvoient également à l’histoire personnelle de l’auteur, à son expérience de la perte d’êtres chers, ses parents alors qu’il n’a pas encore cinq ans. Peu après la publication des deux œuvres, le père adoptif d’Edgar Allan Poe, John Allan décède en 1834, sur sa plantation de Richmond en Virginie, dans le sud des Etats-Unis.

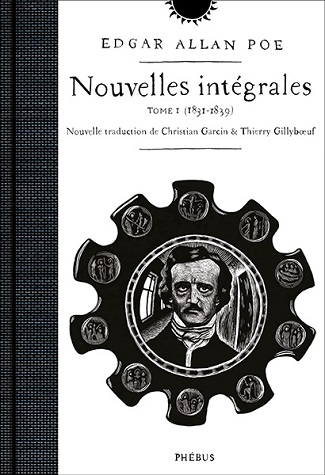

Edgar Allan Poe

Traduit par Christian Garcin

Traduit par Thierry Gillyboeuf

Langue d’origine : Anglais (États-Unis)

Ce premier tome de notre Intégrale regroupe les nouvelles qu’Edgar Allan Poe (1809-1849) écrivit avant ses trente ans.

Ce premier tome de notre Intégrale regroupe les nouvelles qu’Edgar Allan Poe (1809-1849) écrivit avant ses trente ans.

Luttant pour survivre et être publié, faisant ses débuts de critique et de journaliste, il commet plusieurs chefs-d’œuvre : le « Manuscrit trouvé dans une bouteille », « Bérénice », « Le diable dans le beffroi », « L’histoire à nulle autre pareilled’un certain Hans Pfaal », et bien sûr « William Wilson » ou la très célèbre « Chute de la Maison Usher ».

Présentée de manière chronologique, fruit d’un travail érudit et passionné, cette nouvelle traduction des nouvelles intégrales d’Edgar Allan Poe par Christian Garcin et Thierry Gillyboeuf est augmentée de nombreuses notes, d’une préface des traducteurs, ainsi que d’une série d’illustrations originales réalisées par Sophie Potié.

PODCAST FRANCE INTER - ÇA PEUT PAS FAIRE DE MAL PAR GUILLAUME GALLIENNE - 23/03/2019

A écouter : La Chute de la maison Usher.

Edgar Allan Poe (4/4) Un vaste traité de l’idiotie

La série sur Edgar Allan Poe s’achève sur la problématique de la théorie littéraire, celle du genre, du style d’un auteur conteur, nouvelliste et romancier.

Nous achevons cette série sur Edgar Allan Poe avec Jean-Pierre Naugrette, professeur de littérature anglaise à l’université Sorbonne Nouvelle.

The Raven (Le Corbeau) et Lou Reed

Le roman Po(e)licier

Edgar Allan Poe s’est essayé à plusieurs genres, quand bien même, l’auteur est plus connu pour ses contes.

L’écrivain écrit ses textes comme des essais. La forme est concise, le réel est son introduction. Un "réel idiot" selon la formule consacrée par Clément Rosset :

Il n’y a rien de plus fragile que la faculté humaine d’admettre la réalité, d’accepter indiscutablement l’impérieuse prérogative du réel. Clément Rosset

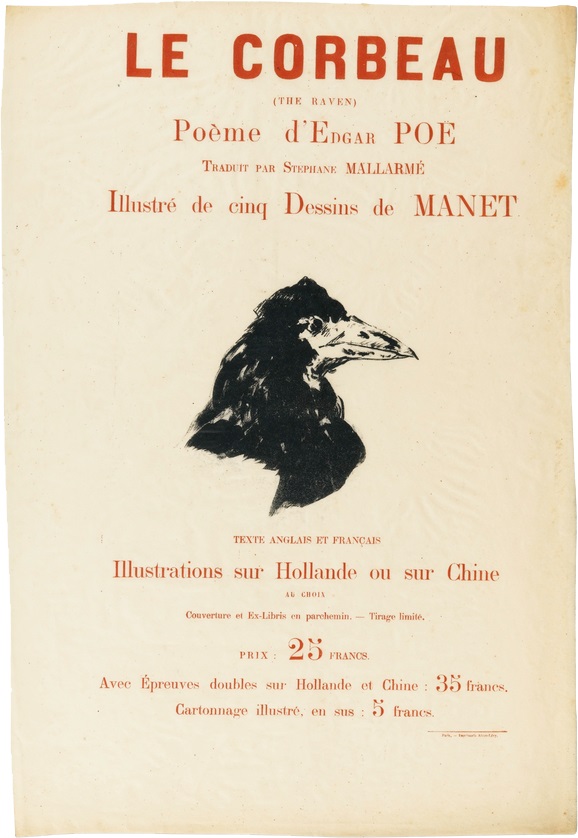

Voir : Le Corbeau illustré par Manet.

Zoom : cliquez sur l’image.

EDGAR ALLAN POE (1809-1849) – Une vie, une œuvre [1999]

Par Arnaud Laporte et Danielle Fontanarosa.

Émission diffusée sur France Culture le 20.05.1999.

Intervenants :![]() Maryse Ducreux-Petit,

Maryse Ducreux-Petit,![]() Françoise Sammarcelli,

Françoise Sammarcelli,![]() Georges Walter,

Georges Walter,![]() Claude Michel Cluny,

Claude Michel Cluny,

Le lien entre la vie et l’œuvre d’Edgar Allan Poe a fait couler beaucoup d’encre depuis sa mort, il y a 150 ans en 1849. Trainé dans la boue, présenté comme un alcoolique, voire un opiomane, au goût morbide, la réputation de l’écrivain américain est toujours entachée par de nombreuses légendes. Mais il a lui-même largement contribué à l’édification de ce malentendu, en réinventant constamment sa propre histoire. Orphelin à trois ans, recueilli dans une famille bourgeoise de Virginie, Poe croira jusqu’à ses 17 ans faire partie de ce monde aisé, avant que son père adoptif ne l’amène à quitter la maison familiale. Dès lors, il va tenter de se faire une place dans le monde des lettres. Poésie, nouvelles ou courts romans, Poe se sert des genres à la mode, ne cachant pas son intention de séduire le public le plus large. Critique littéraire, il impose ses choix, sûr de son goût, s’attaquant sans relâche à l’intelligentsia new-yorkaise. Mais l’écrivain n’arrive pas à se faire éditer, et le critique subit les contres-attaques de ceux qu’il vilipende. Courant la pige, Poe n’arrivera jamais à subvenir décemment à ses besoins et à ceux de sa famille, vivant toujours dans une extrême précarité. Il meurt dans des circonstances non élucidées, au cours d’un voyage dont personne n’a su reconstituer le périple. Reste l’oeuvre, immense ! Dans cette Amérique des lettres balbutiantes, le poète invente la modernité, dépassant le genre pour créer une oeuvre littéraire hantée par les figures de la disparition et du double. Il est également l’auteur d’un corpus théorique qui culmine avec Eurêka, dont l’immense avancée conceptuelle ne trouvera son écho qu’à l’orée du XXème siècle, et demeure un objet d’étude pour tous ceux qui s’intéressent à la déconstruction. Admirée par Baudelaire, Mallarmé, Valéry ou Pessoa, l’œuvre d’Edgar Allan Poe est comme un phare éblouissant dans l’histoire de la littérature moderne.

ÉCOUTER :

L’Ile de la fée, d’Edgar Allan Poe, une lecture par Alain Cuny (1963)

L’Ile de la fée, d’Edgar Allan Poe, une lecture par Alain Cuny (1963)

L’Ange du bizarre, d’Edgar Allan Poe, une lecture de Pierre Michael (1982)

L’Ange du bizarre, d’Edgar Allan Poe, une lecture de Pierre Michael (1982)

Double assassinat dans la rue Morgue, d’Edgar Allan Poe (2012)

Double assassinat dans la rue Morgue, d’Edgar Allan Poe (2012)

La Chute de la maison Usher (2018).

La Chute de la maison Usher (2018).

Où on retrouve la lettre volée

VOIR

La Lettre volée, la nouvelle d’Edgar Poe, a fait l’objet de maints commentaires. Le plus connu est celui du psychanalyste Lacan qui ouvre les Écrits (1966) et dont le philosophe Derrida a fait une lecture époustouflante dans Le facteur de la vérité (1975) avant que l’écrivain Sollers lui-même y revienne en 1978 et fasse Le tri [4]. Quel qu’ait été le dessein de Poe, voilà un bien étrange destin ! Quelle scène !

Dans Tout est accompli, le dernier essai co-signé par Yannick Haenel, François Meyronnis et Valentin Retz, paru en mai dernier, les trois complices relisent à leur tour la Lettre volée d’Edgar Poe. Ils y voient la métaphore de l’eschatologie messianique qu’ils tentent de dévoiler et dont les livres de Houellebecq et de Harari seraient les signes inversés. Comme peu de monde semble avoir lu ce livre — ou même, simplement, avoir perçu son existence —, je ne peux m’empêcher de penser que Tout est accompli est aussi comme la métaphore au carré de la lettre volée. Ce n’est pas perfidie de dire qu’il faudra sans doute les lumières d’un Auguste Dupin, détective français (car c’est en France que ça se passe et, plus précisément, à Paris), « simultanément mathématicien et poète » plutôt que critique, policier, universitaire ou ministre, pour révéler les fulgurances comme les aveuglements des partisans d’une « littérature absolue ».

Houellebecq et Harari ont connu, chacun dans leur registre, d’immenses succès de librairie. Dans le cas de l’essayiste, Homo deus a été promu et louangé par tous les médias du monde. On a accueilli le moindre de ses propos avec une ferveur confinant à la servilité. Et pourtant, c’est comme si personne n’avait entendu ses énoncés les plus cauchemardesques. On retrouve ici le mécanisme décrit par Edgar Allan Poe dans « La lettre volée ». Nous sommes à Paris, au XIXe siècle. La nouvelle raconte comment un ministre nommé D... dérobe, dans un boudoir royal, une lettre qui confère « à son détenteur un certain pouvoir dans un certain lieu où ce pouvoir est d’une valeur inappréciable ». Cette lettre, le ministre la subtilise sous les yeux de la personne volée, de sorte que le voleur est connu d’elle, et que lui-même sait que la personne volée le connaît. En toute discrétion, le préfet de police est chargé de retrouver le document compromettant. Pendant trois mois, il fouille l’hôtel du ministre durant la nuit, scrutant les coins et recoins, ouvrant tous les tiroirs possibles, examinant les bâtons des chaises de l’hôtel, et même les jointures des pièces de l’ameublement. Rien n’échappe aux recherches policières : ni le planchéiage, ni les courtines des lits, ni même les rideaux et les tapis.

Lorsque le ministre était entré dans le boudoir, la lettre était en évidence sur un bureau, la personne n’ayant pas eu le temps de la dissimuler. Comme le dit Poe, son œil de lynx avait alors remarqué le billet, devinant aussitôt son importance. Avec audace, il avait tiré de sa poche une missive à peu près semblable, l’avait ouverte, puis l’avait placée juste à côté de l’autre. En se retirant, il avait emporté la lettre convoitée et laissé la sienne derrière lui. Quant au préfet, malgré ses longues investigations, il n’arrive pas à retrouver le document. Il se retourne alors vers un étrange détective, le chevalier Dupin. Celui-ci ressemble au ministre par bien des traits. Aussi arrive-t-il facilement à s’identifier avec l’intellect de son adversaire. Comme lui, il se veut à la fois poète et mathématicien. Il comprend que le ministre a anticipé le raisonnement des enquêteurs, et que l’expédient le plus ingénieux pour escamoter la lettre « était de ne pas même essayer de la cacher ». Aussi Dupin fait-il une visite au voleur, ajustant sur ses yeux une paire de lunettes vertes. Derrière les verres assombris, il peut observer à loisir les objets de la pièce, tout en conversant avec son hôte. Au-dessus du manteau de la cheminée, un porte-cartes retient bientôt son attention. Il y remarque une lettre fortement salie et chiffonnée. Elle porte un large sceau noir avec le chiffre de « D » très flagrant, et elle est adressée au ministre lui-même. Par son aspect, elle ne ressemble pas au billet décrit par le préfet, ne s’en rapprochant que par la dimension. Dupin se convainc que cette lettre est celle qu’il recherche, et qu’on l’a simplement « retournée comme un gant, repliée et recachetée ».

En somme, la lettre après laquelle court la police a toujours été sous les yeux de tout le monde, et comme placée dans une « situation impudente ». Au sens propre, elle crève les yeux. Et personne ne la voit précisément parce qu’on ne voit qu’elle. Ainsi notre civilisation planétaire exhibe-t-elle au premier venu son dessein profondément criminel, et nul ne semble à même de le remarquer. La lettre est là : elle brûle en évidence sur le porte-cartes, et chacun passe devant elle en bâillant, sans se douter que son propre destin y est écrit. On lit donc les livres de Houellebecq ou ceux de Harari avec fièvre. On les transforme même en produits de divertissement, et cela comme si on n’arrivait pas à déchiffrer leur propos véritable : l’extermination de l’espèce humaine comme unique projet d’avenir, à rebours de ce que veulent pourtant les habitants de la Terre. C’est comme si Houellebecq et Harari étaient moins des prophètes que des anges de la dévastation.

Il est amusant de noter que si le ministre D... a retourné la lettre « comme un gant », celle-ci était déjà « retournée » quand elle avait attiré son attention dans le boudoir royal. On a donc deux retournements en abyme, comme si la lettre de la vérité ne pouvait se lire qu’à l’envers. « En énigme », comme dirait saint Paul. Mais cette mise en abyme ne s’arrête pas là. En effet, le ministre D... et le détective Dupin partagent la même lettre initiale, qui est aussi en français la lettre initiale du mot « Dieu ». De plus, pour reprendre la lettre à D..., Dupin recourt au même subterfuge employé par le ministre pour la voler. Profitant d’une diversion, il va droit au porte-cartes, prend la lettre et la remplace par une autre, semblable quant à l’extérieur. Avec perfidie, il inscrit sur la feuille blanche deux vers issus d’une tragédie de 1707, renvoyant à la fraternité monstrueuse d’Atrée et de Thyeste. Dans cette pièce, Atrée nourrissant pour son frère une haine inexpiable en vient à lui offrir à son insu le sang de son propre fils en guise de breuvage. « Un dessein si funeste — est-il écrit —, S’il n’est digne d’Atrée, est digne de Thyeste. »

Il y a donc une fraternité cachée entre D... et Dupin. S’ils ne travaillent pas pour les mêmes forces, ils opèrent en miroir l’un de l’autre. Ici, une analogie est possible avec notre sujet. Les frères ennemis étant les deux faces d’une seule pièce, on peut soutenir qu’il en va de même de l’extermination et de la vie éternelle. D’un côté, on opte pour la perdition définitive ; de l’autre, pour la victoire dans le salut. À chaque instant, on se trouve donc face à cet écueil. Un choix nous est proposé. À charge pour nous de comprendre que les futuritions de Houellebecq et de Harari ne sont en réalité qu’une inversion du savoir du salut.Tout est accompli, Grasset, 2019, p. 301-305.

Nicolas Poussin, Le ravissement de saint-Paul (détail)

Le Louvre. Photo A.G., 25 janvier 2017. Zoom : cliquez sur l’image.

[1] En fait en 1844. Cf. The purloined letter pdf

[2] Cf. Edgar Poe et La Lettre volée (The Purloined Letter) (I)

Edgar Poe ou La Lettre volée, dérobée, détournée... (II)

Mais qui était donc Edgar Poe ? (III).

[3] Eureka a été réédité en 2019 dans la collection folio classique (n° 6604).

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?

1 Messages

La cause de la mort d’Edgar Allan Poe, un secret englouti dans les ténèbres

par Jean-Christophe Piot — Édité par Natacha Zimmermann

Tout le monde n’a pas forcément lu Double Assassinat dans la rue Morgue, Le Scarabée d’or ou La Lettre volée mais une chose est sûre : l’ombre d’Edgar Allan Poe pèse toujours sur la fiction occidentale, et pas qu’un peu. Moins connu en France qu’aux États-Unis, le natif de Boston irrigue encore et toujours les œuvres contemporaine au gré des inspirations, des hommages et des références.

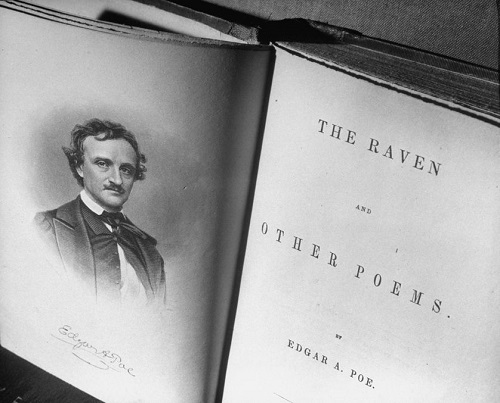

Un de ses écrits, surtout, domine : un étrange et obsédant poème publié en 1845 par une revue qui l’avait acheté pour la somme extravagante 9 dollars, The Raven (Le Corbeau). Célèbre pour l’unique réponse (« nevermore », « jamais plus ») que le piaf fournit au narrateur qui lui demande ce qu’il fout dans sa chambre, Le Corbeau est littéralement partout, des Simpson à Terry Pratchett en passant par le métal et Serge Gainsbourg (les premiers vers d’« Initials B.B. » sont une référence directe au poème).

Dans la série Wednesday Addams, on frôle l’overdose référentielle : l’école s’appelle la Nevermore Academy, on y trouve une statue d’Edgar Allan Poe avec l’inévitable corbeau dans les bras, la compétition annuelle s’appelle la « Poe Cup » et la fête au cours de laquelle Jenna Ortega exécute sa célèbre danse se nomme « la Rave’N ». N’en jetez plus.

Bref, dès qu’on croise un corbeau dans une œuvre, Edgar Allan Poe n’est pas loin et même l’équipe de football américain de Baltimore, les Ravens, lui doit son nom pour la bonne raison que c’est là que l’auteur a cassé sa pipe en 1849, quelques jours à peine après son arrivée dans la plus grande ville du Maryland.

Parti de Virginie, Edgar Allan Poe débarque à Baltimore le 27 septembre 1849 dans l’idée de réunir des fonds pour financer une revue littéraire –ce qui n’est pas gagné d’avance. À tout juste 40 ans, il est certes un journaliste et un écrivain réputé mais il navigue entre la pauvreté et la misère. On perd alors sa trace jusqu’au 3 octobre, quand un typographe du Baltimore Sun le ramasse dans le caniveau pas loin d’un pub.

Edgar Allan Poe est dans un sale état, à en juger par le message que reçoit un de ses amis, Joseph E. Snodgrass : « Il y a un monsieur, plutôt dans un mauvais état, au 4e bureau de scrutin de Ryan, qui répond au nom d’Edgar A. Poe, qui paraît dans une grande détresse et qui dit être connu de vous, et je vous assure qu’il a besoin de votre aide immédiate. »

Sur place, Joseph E. Snodgrass constate que son ami nage en plein délire. Il le conduit donc au Washington College Hospital en compagnie d’un oncle de l’écrivain, Henry Herring. Mais Edgar Allan Poe ne retrouve pas ses esprits, au contraire. Il bafouille plus qu’il ne parle et passe d’une torpeur profonde à des phases d’excitation aigues.

À LIRE AUSSI : Trois roses et un cognac, l’étrange cadeau déposé sur la tombe de Poe pendant 70 ans

Edgard Allan Poe s’éteint le 7 octobre vers 3h30 du matin, quatre jours après avoir été admis à l’hôpital et sans avoir véritablement repris conscience. Pour Joseph E. Snodgrass et Henry Herring, sa mort fait peu de mystère. L’écrivain oscille depuis longtemps entre des phases de sobriété totale et des moments d’alcoolisme aigu. Et après tout, on l’a retrouvé devant un pub. Edgar Allan Poe serait donc mort d’avoir trop bu. Les journaux du lendemain ne disent pas autre chose en évoquant une « congestion cérébrale », un des doux euphémismes qu’on utilise alors pour évoquer des morts aux causes honteuses comme l’alcoolisme. Fermez le ban.

Mais à bien y regarder, quelque chose cloche. D’abord, il ne demeure aucune archive, aucune source médicale pour confirmer la mort par excès d’alcool. Il n’existe aucun certificat de décès au nom d’Edgar Allan Poe et aucun médecin n’a fait de déclaration publique sur le sujet dans les jours qui ont suivi sa disparition. Ensuite, il était sobre depuis plus de trois mois à son arrivée à Baltimore. S’il y a eu rechute, elle a été carabinée.

Mais le plus étonnant, c’est la manière dont il était vêtu quand on l’a ramassé dans le caniveau. Alors que l’écrivain mettait un point d’honneur à s’habiller avec soin et à ne se montrait jamais en public autrement que tiré à quatre épingles, il portait des hardes puantes. Une gabardine mal découpée, un falzar usé jusqu’à la trame, des croquenots dont ne voudrait pas l’Armée du Salut, un chapeau défoncé et une chemise crasseuse – le tout trop grand pour lui, de deux bonnes tailles.

Et il n’y a pas que ça. Edgar Allan Poe a toujours été reconnu pour son élocution irréprochable, sa répartie et la vivacité de son intelligence souvent mordante. Or, plusieurs jours après cet hypothétique dernier verre de trop, il se montre toujours incohérent, incapable d’apporter la moindre explication et il bafouille plus qu’il ne parle. Tout ce qu’il parvient à répéter dans les dernières heures, c’est un nom : Reynolds.

Bref, l’un des auteurs les plus connus des États-Unis a été retrouvé incohérent devant un pub avec des fringues qui n’étaient pas les siennes, avant de claquer d’on ne sait quoi, en murmurant le nom d’un parfait inconnu.

Alors que l’écrivain mettait un point d’honneur à s’habiller avec soin, il portait des hardes puantes.

La nature et le grand public ayant horreur du vide, le mystère de la mort d’Edgar Allan Poe a très vite conduit à une foule de thèses plus ou moins crédibles – plutôt moins que plus dans pas mal de cas. Pour être honnête, la thèse de l’overdose alcoolique ne s’écarte pas d’un revers de main, d’autant qu’au vu de ses faibles moyens financiers, l’écrivain devait plutôt faire dans la bibine frelatée que dans le bourbon haut de gamme. La thèse d’un Poe consumé par l’alcool correspond à ce qu’on lit dans la presse contemporaine, où l’auteur est dépeint comme un marginal aux mœurs dissolues.

Largement nuancé depuis, ce cliché tenace s’explique d’une part par le succès des ligues de tempérance qui se multiplient aux États-Unis au milieu du XIXe siècle, d’autre part par le procédé passablement dégueulasse d’un vieil ennemi d’Edgar Allan Poe, le révérend Rufus Wilmot Griswold. Au lendemain de la mort du poète, le révérend signe courageusement d’un pseudonyme une nécro particulièrement abjecte. Il y accuse l’auteur d’avoir consommé de l’alcool et de l’opium au-delà de toute mesure, mais aussi d’avoir vécu une existence d’érotomane et de dépravé. Et il règle ses comptes avec lui en ajoutant que les contes noirs qui sont sa marque ne sont que le reflet de sa sinistre existence.

Mais ce qui fait que la thèse de la cuite mortelle a du plomb dans l’aile, c’est un témoignage de première main : celui du docteur John Moran, l’un des médecins qui a soigné l’écrivain à Baltimore. Agacé par les rumeurs qui couraient sur la mort de son patient, John Moran s’est fendu d’un texte limpide, hélas publié trente-cinq ans plus tard : « Edgar Allan Poe n’est pas mort sous l’effet d’une quelconque intoxication et aucune d’odeur d’alcool n’était détectable dans son haleine ou sur sa personne. »

Si ce n’est pas l’alcool, qu’est-ce qui a tué Poe ? La liste des causes avancées est d’autant plus longue que les signes cliniques décrit par les témoins peuvent correspondre à beaucoup de choses, de la tumeur cérébrale au diabète en passant par la syphilis, l’épilepsie et la méningite, sans oublier l’empoisonnement – meurtre ou suicide, chacun y va de sa version joyeusement infondée.

Un médecin américain, le cardiologue R. Michael Benitez, a émis en 1995 l’hypothèse de la rage, une maladie particulièrement sympa dont la forme ultime se traduit par une infection du système nerveux central, avec son lot de délires, d’agitation, parfois d’hallucinations et d’un refus phobique de boire de l’eau – un des symptômes d’Edgar Allan Poe.

Le point commun de toutes ces hypothèses : aucune n’explique pourquoi l’écrivain portait des habits qui ne lui appartenaient pas. Certains ont imaginé une rencontre avec des truands qui l’aurait dépouillé de ses vêtements avant de lui cogner dessus un peu trop fort. Mais outre le fait qu’on voit mal pourquoi les malandrins en question se seraient donné la peine de le rhabiller, aucun témoin n’a évoqué de traces de coups.

À LIRE AUSSI : La mort accidentelle et mystérieuse d’Anton Webern, grand compositeur du XXe siècle

Alors ? Alors, reste une hypothèse que rien ne permettra jamais de confirmer, mais qui aurait l’avantage d’expliquer le mystère. 1849 est une année d’élections à Baltimore, celle du shérif en l’occurrence. Et il se trouve que le pub devant lequel on a retrouvé Edgar Allan Poe servait précisément, à cette date, de bureau de vote. Or, ces mêmes scrutins se distinguent bien souvent par un art du trucage qui ne relève pas du sport national, mais presque.

Pour gagner, certains candidats ne reculent devant rien et l’une des techniques identifiées, le cooping, mérite le détour. Dans le principe, c’est assez simple : on paie quelques gros bras pour attraper la veille un brave passant déjà bien attaqué et on lui fait ingurgiter un mélange d’alcool et d’une quelconque saloperie, disons du laudanum. Il ne reste plus qu’à le promener de bureau en bureau pour le faire voter plusieurs fois, quitte à changer ses vêtements pour passer inaperçu – tiens, tiens.

L’hypothèse expliquerait à la fois sa mort, ses incohérences, les fringues qu’il portait et jusqu’à ce nom répété à la fin, Reynolds. Il peut s’agir soit d’une des fausses identités qu’on lui aurait fait prendre, soit du nom d’un charpentier de Baltimore qui jouait le rôle d’assesseur dans le quartier où Edgar Allan Poe a été retrouvé, à en croire les registres de la Société historique du Maryland. Reste que là encore, le nombre de conditionnels et de points d’interrogation reste trop élevé pour affirmer quoi que ce soit.

On ne découvrira sans doute jamais la réponse au dernier mystère d’Edgard Allan Poe. Ce qui n’empêchera bien sûr personne de méditer, sur le minuit lugubre, faible et fatigué, sur le précieux et curieux volume d’une doctrine oubliée.

Slate, 8 novembre 2023