Soirée Roth à Paris, le 29 mars au Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme pour son vingtième anniversaire, et la sortie en Pléiade de l’oeuvre de l’auteur.

Compte tenu de l’amitié complice qui lie Philippe Sollers et Philip Roth, nous avons composé ce bouquet (voir SOMMAIRE) avec un morceau de choix « Les lectures de Philip Roth par Jean Pierre Salgas »

Soirée Roth au Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme le 29 mars

Soirée Roth au Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme le 29 mars

À l’occasion de la parution de son œuvre (1959-1977) dans la « Bibliothèque de la Pléiade » (Gallimard, 2017), discussion entre :

Paule Lévy, spécialiste de littérature américaine du XXe siècle,

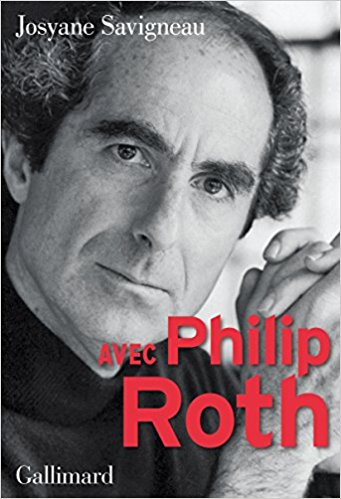

et Josyane Savigneau, journaliste qui a rencontré régulièrement l’écrivain pendant dix ans et auteur de "Avec Philip Roth".

Discussion modérée par Steven Sampson, critique à "En attendant Nadeau"

Lectures par Pierre Baux

Information pratique pour réserver

Information pratique pour réserver

sur amazon.fr

Philip Roth

Romans et nouvelles (1959-1977)

© Gallimard : La Pléiade

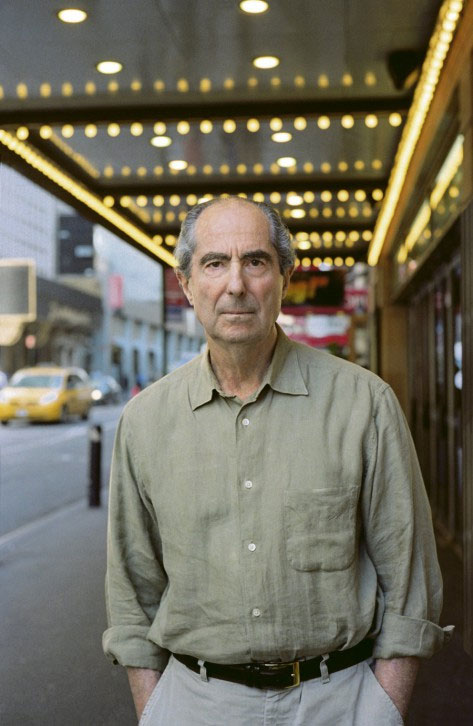

Philip Roth, écrivain américain considéré comme l’un des témoins les plus lucides et implacables de la société américaine, vient, de son vivant, d’entrer dans la collection de Gallimard, la Pléiade.

Enfant du quartier juif de Newark où il est né en 1933, Philip Roth a publié entre 1955 et 2010 trente-et-un livres, et décidé alors de ne plus écrire de romans.

Cette rencontre permettra de redécouvrir les cinq romans et nouvelles de jeunesse publiés dans ce volume et de revenir sur le rapport de l’écrivain à son judaïsme. « Tu ne peux pas les oublier un peu, tes juifs ? » demande, dansLa contrevie, Maria, à Nathan Zuckerman, personnage récurrent de l’œuvre et double de l’auteur.

Crédit : Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme

Les cinq livres réunis dans Romans et nouvelles

(1959-1977), Gallimard 05-10-2017, témoignent déjà de ce qui deviendra sa marque de fabrique : richesse de l’imagination, verdeur, vigueur de l’ironie, selon un alliage très particulier d’oralité et d’élégance, d’exubérance et de délicatesse.

Le contenu

- la très iconoclaste Plainte de Portnoy (Portnoy et son complexe, 1969)

- Le Sein (1972), fable kafkaïenne à la fois fantastique et burlesque.

- Professeur de désir (1977) retrace son enfance en famille, son exploration effrénée de la liberté sexuelle pendant ses études, puis les expériences féminines contrastées de sa maturité.

- Ma vie d’homme (1974), où il essaie de se libérer d’un mariage désastreux.

Quelques commentaires

Philip Roth est publié dans la collection Pléiade de Gallimard, "ce musée imaginaire de la littérature", selon son directeur. Justement, quel est l’imaginaire de cet écrivain, juif, américain, cet étrange étranger, ce « romancier de l’imagination, né avant le règne de la télévision », comme l’a décrit Marc Weitzmann ?

« C’est l’intelligence des œuvres qui donne envie de lire, de tout lire Roth. »

Josyane Savigneau

La journaliste et critique littéraire a rencontré annuellement pendant près de dix ans l’auteur emblématique de la littérature américaine. Elle en a tiré un récit, Avec Philip Roth en 2014.

« Philip Roth, âgé aujourd’hui de 84 ans, est reconnu comme l’un des plus grands auteurs de sa génération aux États-Unis. »

Muriel Steinmetz, L’Humanité, 5 octobre 2017

L’Amérique de Philip Roth

Trad. de l’anglais par Josée Kamoun

sur amazon.fr

Collection Quarto, Gallimard (2013)

1152 pages,

Ce volume parcourt cinquante années de l’histoire américaine, de l’avant-guerre aux années 1980, au sein de la communauté juive de Newark, une banlieue new-yorkaise. Une histoire parfois reconsidérée que le romancier se réapproprie sans souci de chronologie : l’Amérique de Philip Roth. Partant du mouvement de la contre-culture des années 1960 en lutte contre la guerre du Vietnam (Pastorale américaine), il revient sur la guerre froide et la croisade anticommuniste des années 1950 (J’ai épousé un communiste), passe par le politiquement correct des années 1970-1980 (La tache), et se « projette » dans d’hypothétiques années 1940 (Le complot contre l’Amérique), où le fascisme et l’antisémitisme gagnent les États-Unis. En contrepoint d’une sévère critique de la société américaine, Philip Roth tisse une fine analyse des mécanismes de l’homme pris au piège de l’imprévisible. Confrontés à de grands bouleversements, des destins se brisent soudain sous l’effondrement des illusions, des secrets, des certitudes sur lesquels reposaient des vies idéales, prototypes du rêve américain.

Quatre œuvres sur l’identité de l’individu pris dans la tyrannie des mythes américains. Quatre œuvres sur « le bel avenir américain qui semblait promis, celui qui devait naître en toute logique du solide passé américain, issu d’un processus sans rupture où chaque génération gagnait en intelligence, parce qu’elle connaissait les limites et l’inadéquation des aînés, dont elle savait dépasser l’étroitesse d’esprit pour jouir pleinement des droits conférés par l’Amérique, pour s’affranchir des habitudes et des attitudes juives, pour s’émanciper de l’insécurité du vieux monde et des vieilles obsessions, et, enfin conforme à l’idéal, vivre parmi ses pairs, sans complexes » (Pastorale américaine).

PHILIP ROTH et PHILIPPE SOLLERS

« je savais que Roth était ami avec Philippe Sollers,

qui l’avait publié dans sa revue L’Infini. »

Josyane Savigneau

Avec Philip Roth

« Avez-vous lu La Leçon d’Anatomie, de Philip Roth ?

Il me semble que c’est, de loin, le meilleur vivant. »

Philippe Sollers

Le Martray, 4 août 1985

(Lettre à Jacques Henric)

Quand j’ai connu Philip Roth, à la fin des années 70

« Quand j’ai connu Philip Roth, à la fin des années 70, il n’avait encore aucun succès en France, où il passait pour un romancier égotiste au narcissisme exagéré. Nous sommes vite devenus amis ; on a beaucoup ri ensemble. C’est que nous avons presque le même âge, lui de 1933, moi de 1936 ; nous avons vécu la même époque de l’après-dévastation de l’Europe... Il est le premier écrivain juif à avoir vraiment fait scandale, à avoir osé parler de sa culture avec insolence, de la sexualité avec détachement. Dans l’Amérique puritaine, c’était courageux. Mais on gomme aujourd’hui cette tonalité féroce et drôle, pourtant présente dès Portnoy et son complexe, en 1969. En fait, les critiques hexagonaux ne l’ont découvert qu’avec Pastorale américaine, en 1999. Moi, j’ai été très tôt fasciné par son côté Kafka - mais en plus libre - et son incessante invention verbale. Il est bien supérieur à Saul Bellow, qui vient de mourir. Et puis comment ne pas aimer un écrivain qui vous fait apparaître, sous votre propre nom, dans l’un de ses romans, Opération Shylock, en 1995 ? Et qui a écrit, aussi, des choses merveilleuses sur vous, je cite :« Sollers, un irrépressible éjaculateur de sagesse farcesque, un maître d’ironie joyeuse, une sorte de Céline heureux, vif et salubre... » Pas étonnant que nous ayons tant de points communs. Sauf qu’il doit gagner beaucoup plus d’argent que moi. »

Propos recueillis PAR FABIENNE PASCAUD

Télérama n°2886 - 3 mai 2005. Rubique : DES AUTEURS VUS PAR D’AUTRES AUTEURS

A propos de « La Contrevie » de Philip Roth

« La Contrevie (1986, 1989 en France) a été défendue dans "Apostrophes" de Bernard Pivot, émission très prescriptrice, non par Philip Roth lui-même, mais par Philippe Sollers, venu dire son admiration pour ce texte et pour cet écrivain, qu’il publiait aussi dans sa revue L’Infini. »

Josyane Savigneau

« Les double je de Philip Roth », Le Monde des livres, 19/10/2012.

Amours

J’ai toujours rêvé de savoir, bien entendu, à quoi pensaient exactement Rodin, ou Picasso, ou Watteau, pendant qu’ils projetaient ces apparitions féminines dans le temps, à travers leurs mains ; par quoi ils étaient guidés dans ce dédale de plis, de tensions, d’allègements massifs. Plaisir sexuel ? Sans doute, mais lequel ? C’est visiblement un plaisir qui n’aura appartenu qu’à eux, à leur possibilité d’avoir eux-mêmes plusieurs corps en un seul. La vraie réponse, comme d’habitude, revient aux poètes et aux romanciers. Ainsi, de nos jours, Philip Roth :

« La jouissance la submergeait depuis l’extérieur, lui tombait dessus de manière inopinée, un véritable orage de grêle qui explosait étrangement au milieu d’une journée d’août. Tout ce qui s’était passé avant l’orgasme ressemblait pour elle à une attaque qu’elle ne faisait rien pour repousser mais, si difficile que cela soit, qu’elle absorbait, sans fin, et elle lui survivait ; pourtant, la frénésie de ses orgasmes, les coups de pied, les gémissements, les grognements sourds, les yeux vitreux qui se révulsaient, les ongles qui lui labouraient le crâne donnaient à penser qu’il s’agissait d’expériences qu’elle avait énormément de mal à supporter et dont elle risquait de ne jamais se remettre. Les orgasmes de Nikki étaient comme des convulsions, le corps cherchait à s’évader de la peau qui le retenait. »

Philippe Sollers,

Catalogue Exposition Fondation Cartier, Amours-837], Actes Sud, avril 1997.

Dans son journal du mois dans le JDD de septembre 1999

Cet écrivain américain est, de loin, le meilleur de son pays.

Cet écrivain américain est, de loin, le meilleur de son pays.

- Exit selon Roth

Son dernier roman Exit le fantôme, est un des plus réussis (Gallimard)

Tout en racontant ses histoires, toujours dérangeantes et subtiles, il a l’art de glisser, ici et là, son diagnostic sur la décadence de son temps. Ainsi cette lettre envoyée au Times : « il fut un temps où les gens intelligents se servaient de la littérature pour réfléchir. Ce temps ne sera bientôt plus. Pendant les années de guerre froide en Union soviétique et dans ses satellites d’Europe de l’Est, ce furent les écrivains dignes de ce nom qui furent proscrits ; aujourd’hui en Amérique, c’est la littérature qui est proscrite, comme capable d’exercer une influence effective sur la façon qu’on a d’appréhender la vie. L’utilisation qu’on fait couramment de nos jours dans les pages culturelles des journaux éclairés et dans les facultés des lettres est tellement en contradiction avec les objectifs de la création littéraire, aussi bien avec les bienfaits que peut offrir la littérature à un lecteur dépourvu de préjugés, que mieux vaudrait que la littérature cesse désormais de jouer le moindre rôle dans la société. »

Suit une critique implacable des pages culturelles du Times et de leur « charabia » réducteur. Le personnage de Roth va jusqu’à préconiser d’interdire toute discussion publique sur la littérature dans les journaux, les magazines et les revues spécialisées, ainsi que son enseignement. « Je mettrais sous surveillance les libraires pour vérifier qu’aucun vendeur ne parle de livres, et que les clients n’osent pas se parler entre eux. Je laisserais les lecteurs seuls avec les livres, pour qu’ils puissent en faire ce qu’ils veulent en toute liberté. » Tout en ayant beaucoup de succès, Roth sait de quoi il parle.

Philippe Sollers

Journal du Dimanche du 27 septembre 2009.

Seins

« […] On plante, on implante, on explante, on réimplante, voilà le menu. Si vous voulez rire quand même, lisez ou relisez le petit roman prophétique de Philip Roth, Le Sein, publié en anglais en 1972, et seulement en 1984 en français. Plus fort que la Métamorphose, de Kafka, difficile à faire. Un homme est soudain transformé en gros sein et raconte ses aventures. C’est ahurissant et tordant. »

« […] On plante, on implante, on explante, on réimplante, voilà le menu. Si vous voulez rire quand même, lisez ou relisez le petit roman prophétique de Philip Roth, Le Sein, publié en anglais en 1972, et seulement en 1984 en français. Plus fort que la Métamorphose, de Kafka, difficile à faire. Un homme est soudain transformé en gros sein et raconte ses aventures. C’est ahurissant et tordant. »

Philippe Sollers

Mon journal du mois (JDD, décembre 2011)

Nota : Le sein fait partie des titres retenus pour l’édition de la Pléiade.

Philippe Sollers dans le roman « La Tache »

« Delphine ] Qui cherche-t-elle ? Elle cherche l’homme qui la reconnaîtra pour ce qu’elle est. Le Grand (re)Connaisseur.

Aujourd’hui, elle lit, en français, un livre de Julia Kristeva, un des plus fabuleux traités jamais écrits sur la mélancolie. Or, en face d’elle, à la table à côté, elle voit un homme en train de lire—ô surprise— un livre en français, un livre du mari de Julia Kristeva, Philippe Sollers. Sollers est un écrivain dont elle refuse aujourd’hui de prendre au sérieux le côté ludique, elle qui l’a tant pris au sérieux à un stade antérieur de son développement intellectuel. Les écrivains français ludiques ne la satisfont plus, de même que les écrivains d’Europe centrale ludiques, comme Kundera... mais là n’est pas la question, à la bibliothèque municipale de New York. La question, c’est cette coïncidence ; cette coïncidence presque louche. En proie au manque et à l’agitation, elle se lance dans une foule de spéculations sur l’homme en train de lire Sollers pendant qu’elle lit Kristeva ; elle ressent l’imminence non seulement de la drague, mais de la liaison. Elle devine que cet homme brun de quarante, quarante-deux ans, a tout juste la gravité qu’elle ne trouve chez personne à Athena. Ce qu’elle est en mesure d’inférer, à le voir bien tranquillement assis à lire, lui donne l’espoir croissant qu’il va se passer quelque chose. »

Philippe Sollers dans le roman « Opération Shylock »

Dans « Opération Shylock » le romancier a un double qui s’appelle aussi Philip Roth, ressemble trait pour trait à l’auteur et se fait passer pour lui en Israël tandis que le « vrai » Philip Roth, à New York, se remet à peine de sa dépression.

Ecoutons Josyane Savigneau nous parler du livre :

« De quoi s’agit-il ? À New York, en janvier 1988, Roth –le narrateur– apprend qu’un autre Philip Roth, fondateur des ASA –les AntiSémites Anonymes–, est installé à Jérusalem,où tout le monde le prend pour lui. Le faux Roth milite pour le « diasporisme », selon lui la seule solution à la question juive, c’est-à-dire le retour des juifs d’Europe dans les pays qu’ils ont quittés pour Israël, ce « petit État bruyant de rien du tout », cette sorte de « Belgique juive », sans même une ville comme Bruxelles. Des propos rapportés par le « vrai » Roth du roman avec ironie, comme s’ils étaient le « scénario grotesque » d’un de ses livres. Dans La Contrevie , Israël est pour Zuckerman une « patrie juive » dont il se sent « éloigné au possible ». Pour être le juif qu’il était, c’est-à-dire le juif qu’il voulait être, « ni plus ni moins », il n’avait pas besoin de vivre au sein d’une nation juive. Mais il se garde bien de prêcher le retour des juifs qui ont fait leur aliya dans le pays dont ils étaient partis

.[…]

Le « vrai » décide, après une conversation téléphonique avec son ami l’écrivain israélien Aharon Appelfeld, de quitter New York pour Israël et de se confronter à cet usurpateur d’identité. Avant son départ, il l’appelle en se faisant passer pour un journaliste français, Pierre Roget, désireux de rencontrer le grand auteur de Portnoy et son complexe. Il fallait bien sûr prendre un accent français. Roth choisit celui de son « ami Philippe Sollers », « un anglais courant, rythmé par la cadence et les intonations naturelles d’un étranger cultivé. C’est une imitation que je réussis pas mal ». »

Préface de l’édition américaine de Femmes

C’est Philip Roth qui a préfacé l’édition américaine (1985) de Femmes (1983, en français). A noter que l’édition américain conserve le titre Femmes, en français.

Récemment, à l’occasion de la publication des Lettres à Dominique Rolin par Philippe Sollers

Quand son vieil ami Philip Roth a appris qu’il publiait ses lettres à Dominique Rolin (Galllimard, novembre 2017), il paraît que le romancier américain de « Ma vie d’homme » s’est exclamé : « Oh, but what says Julia ? » Julia Kristeva, que l’auteur de « Paradis » a épousée en août 1967.

« Avec Philip Roth » par Josyane Savigneau

Avec Philip Roth

Josyane Savigneau

Gallimard, 2014

« Il a annoncé qu’il cessait d’écrire et de publier. Pendant vingt ans je suis allée le rencontrer pour lui parler de ses romans. Ce n’était pas toujours facile. Mais un dialogue s’était noué, une amitié complice, rythmée et enrichie au contact d’une oeuvre puissante, provocante, en perpétuel mouvement. C’est cette expérience de lecture et ce dialogue, cet exercice d’admiration aussi, que je veux restituer pour le faire partager. C’est un voyage singulier que de redécouvrir des romans familiers, toujours au contact de leur auteur. Philip Roth fait retour sur des personnages, des idées, des situations, des convictions... Et parle librement de l’Amérique de son enfance, de la guerre, de son identité, du statut, qu’il conteste, d’ "écrivain juif américain", du malentendu entre les hommes et les femmes, de la démocratie, des ravages de la "political correctness"... Il a reconsidéré certaines de ses certitudes et s’accroche à d’autres. Mais au fond, cet écrivain d’exception n’a pas changé, et son oeuvre, au terme de cette traversée, me paraît toujours comme un tout, d’une exceptionnelle richesse et d’une parfaite cohérence. Finalement, en le relisant, je me dis que tous ses romans composent un seul grand livre ». Josyane Savigneau.

« Il a annoncé qu’il cessait d’écrire et de publier. Pendant vingt ans je suis allée le rencontrer pour lui parler de ses romans. Ce n’était pas toujours facile. Mais un dialogue s’était noué, une amitié complice, rythmée et enrichie au contact d’une oeuvre puissante, provocante, en perpétuel mouvement. C’est cette expérience de lecture et ce dialogue, cet exercice d’admiration aussi, que je veux restituer pour le faire partager. C’est un voyage singulier que de redécouvrir des romans familiers, toujours au contact de leur auteur. Philip Roth fait retour sur des personnages, des idées, des situations, des convictions... Et parle librement de l’Amérique de son enfance, de la guerre, de son identité, du statut, qu’il conteste, d’ "écrivain juif américain", du malentendu entre les hommes et les femmes, de la démocratie, des ravages de la "political correctness"... Il a reconsidéré certaines de ses certitudes et s’accroche à d’autres. Mais au fond, cet écrivain d’exception n’a pas changé, et son oeuvre, au terme de cette traversée, me paraît toujours comme un tout, d’une exceptionnelle richesse et d’une parfaite cohérence. Finalement, en le relisant, je me dis que tous ses romans composent un seul grand livre ». Josyane Savigneau.

EXTRAITS

Une découverte tardive

« Il faut l’avouer : je suis venue tard vers l’œuvre de Philip Roth. Au début des années 1980 , ma lecture des Américains contemporains se limitait à Styron, Bellow, Mailer et Updike. Est-ce Bellow qui m’a conduite à Roth ? Même pas. Plutôt la rumeur, les propos contradictoires entendus sur lui et sur Portnoy et son complexe . Écrivain exceptionnel, fascinant ? Ou juif antisémite, possédé par la haine de soi ? Et aussi, narcissique, misogyne. N’étant pas juive, je savais que je n’entrerais pas dans le débat sur le « mauvais juif ». Mais dès qu’on traite un écrivain de narcissique, j’ai envie d’aller voir. Et de misogyne encore plus, car le malentendu éternel entre les hommes et les femmes m’intéresse. C’est pourquoi, en 1983 , je venais de lire Femmes , de Philippe Sollers, avec passion –à le relire aujourd’hui, c’est un livre prémonitoire–, et de découvrir ce que la critique bien-pensante en disait : narcissisme, misogynie, là aussi. Pas du tout ce que j’avais lu. Je ne savais rien alors de l’admiration de Sollers pour Roth, mais je décidai de passer de Femmes à un Roth venant de paraître, Zuckerman délivré . »

Ce Roth-Zuckerman, ce fou de fiction, je devais le rencontrer

« Roth a répété que La Contrevie constituait un tournant dans son œuvre. Ce fut un tournant pour moi aussi. J’avais désormais une certitude. Ce Roth-Zuckerman, ce fou de fiction, je devais le rencontrer, essayer, comme il le disait, de « comprendre son puzzle ». Tout le monde tentait de me dissuader en évoquant sa détestation des journalistes. Sauf une personne, Philippe Sollers. Après être allé défendre La Contrevie chez Bernard Pivot, à « Apostrophes », il lui consacrait un court essai dans Improvisations, expliquant qu’arrivé à la fin du livre, on doute de ce qui est vrai, de ce qui ne l’est pas, « si c’est bien la première version qu’on a lue qui est la vraie, ou si c’est la suivante, parce qu’entre les deux, on a des gens qui meurent puis se retrouvent vivants, d’autres vivants dont on apprend qu’ils auraient été morts, et tout se termine par une déclaration, à savoir que la réalité est peut-être ce qui est raconté, rien d’autre ». Mais les deux versions sont « racontées », donc la réalité, même de fiction, recule toujours, car, comme le croit Zuckerman, « je suis un théâtre et je ne suis rien d’autre qu’un théâtre ».Des propos qui avivaient encore mon désir de rencontrer Roth. Tout comme sa préface à une réédition, trente ans après, en 1989 , de son premier livre, Goodbye, Columbus , elle aussi publiée dans L’Infini en 1990 sous le titre « Goodbye Newark ».

Une inquiétante rencontre

« J’ai déjà raconté ce premier périple –car c’en était un–, qui demeure pour moi inoubliable. Avec le temps, ce que j’ai vécu si désagréablement est devenu comique, et Philip Roth nie toujours que j’ai pu être déconcertée, voire mortifiée, par son comportement, mais les difficultés ont commencé avant même mon départ pour New York. J’ignorais que Roth avait pris pour agent le redoutable Andrew Wylie, ce qui m’aurait peut-être découragée. Wylie, avec autant d’audace que d’agressivité, était en train de se constituer un imposant catalogue. Il avait Roth comme client et lui avait fait quitter son éditeur, la prestigieuse maison Farrar Straus Giroux, à qui il avait demandé un à-valoir considérable, en faisant sortir de ses gonds le grand bourgeois qu’était Roger Straus –il a traité Wylie de « merde » et l’a envoyé « se faire foutre ». De quoi me faire renoncer à décrocher mon téléphone. Mais je savais que Roth était ami avec Philippe Sollers, qui l’avait publié. Or Sollers écrivait chaque mois dans « Le Monde des livres ». Je lui ai donc demandé son aide. C’était le temps des fax, pas celui d’Internet. Il en a envoyé un à Roth, qui a répondu immédiatement en donnant son numéro de téléphone et en demandant que je l’appelle. Déjà, les sous-entendus du fax, plutôt machos, jouant sur l’ambiguïté du mot « amie », me plaisaient très moyennement… Le coup de fil n’allait pas me réconforter. Autant je suis sensible à l’humour de Roth dans ses livres, autant j’ai été imperméable, au téléphone, à son ironie. Il voulait savoir si mon journal m’envoyait à New York « seulement pour le voir ». La réponse étant oui, la sienne a été : « Ils ont vraiment de l’argent à perdre. » On aurait pu espérer plus chaleureux mais, en un mot, il était d’accord. Que je vienne à New York et l’appelle quand j’y serai. Situation détestable : New York n’est pas exactement dans la banlieue parisienne, et à en juger par le ton de Roth au téléphone, il pouvait parfaitement m’y laisser en plan… J’aurais préféré fixer le rendez-vous à l’avance.Me revenaient en mémoire, bien sûr, les récits des uns et des autres. Il déteste les journalistes, et les expédie en vingt minutes, quand enfin il accepte de les recevoir. Il est toujours de mauvaise humeur. Si tu étais une jeune femme, passe encore, il aime séduire. Toi, tu es bien trop vieille pour lui : dès qu’elles ont atteint la trentaine, ça ne l’intéresse plus. Mais rien n’aurait pu me faire renoncer

( les imbroglios du rendez-vous – ils furent nombreux - à découvrir dans le livre de Josyane Savigneau)

De retour à Paris, je dis à Sollers que son ami Roth est franchement déplaisant –c’est un euphémisme– et que cet entretien s’est mal passé. […] Cette heure et demie était trop pénible. Échaudée par ses « too academic, another question ! », je pensais que l’entretien était médiocre. Si l’interviewer est mauvais –et, de plus en plus angoissée, j’étais sûrement mauvaise–, l’interviewé l’est aussi.Sollers a eu une tout autre version. Roth a déjeuné avec Julia Kristeva, qui enseigne à New York, et lui a dit que la fille venue pour Le Monde avait lu ses livres et posait de bonnes questions. . […] À ma grande surprise, l’entretien était bon, et, relu aujourd’hui, on voit qu’il était comme une sorte de matrice des entretiens que nous avons eus par la suite, Roth et moi –car le « plus jamais » n’a évidemment pas tenu. »

Josyane Savigneau en balade sur Broadway avec Philip Roth

« Philip Roth était ce jour-là joyeux et d’humeur facétieuse. Après notre entretien, il m’a proposé une balade sur Broadway. Il voulait d’abord me montrer un magasin géant où l’on trouve, dans tous les domaines, de la littérature à la moto en passant par le jardinage et le sport, d’innombrables magazines, en presque toutes les langues. Ensuite nous sommes remontés à pied vers l’Upper West Side. Il voulait des nouvelles de la France, de son éditrice, des livres que j’aimais, que je défendais. Étais-je toujours proche de Philippe Sollers ? « Oui. Et sachant que nos rapports sont devenus amicaux, Sollers vous a surnommé mon Hugger. » Quand mon téléphone a sonné et qu’il a compris que c’était Sollers, soucieux de savoir si la rencontre s’était bien passée, il a eu une réaction qui serait seulement comique et ne vaudrait pas d’être mentionnée, si elle n’était, à mes yeux, un trait de caractère commun à beaucoup d’hommes dans leur relation aux femmes : une manière d’affirmer, même en plaisantant, une autorité, une priorité. Roth a saisi mon téléphone pour crier joyeusement : « I am giving her a big hug [1] on Broadway ! » Sollers et lui ont ri et plaisanté quelques minutes. Ont-ils encore vraiment quelque chose à se dire ? Je n’en suis pas certaine. »

sur Philip Roth

(extrait)

FR. : Il y a beaucoup de points communs entre Philip Roth et Philippe Sollers, que vous avez beaucoup défendu dans les colonnes du Monde, notamment une vraie lucidité concernant la substance féminine, une façon de se méfier de l’asphyxie universitaire, un art de l’ironie qui les rapproche aussi de la conception du roman de Milan Kundera comme territoire d’absolue liberté.

J.S. : Oui tout à fait, et ils le savent. Roth a d’ailleurs préfacé Femmes, où il y a aussi, ce qu’on n’a jamais voulu voir, des personnages de femmes positives. Contrairement à Roth, il y a l’idée chez Sollers d’un malentendu absolu entre les hommes et les femmes, qui est malgré tout réductible quelquefois par l’amour, comme vous le voyez dans Passion fixe. Je n’ai jamais osé poser à Roth la question de ce que représente l’amour pour lui. Dans les entretiens sur le Web, il dit « love love love love love love love… », ce qui n’est pas une réponse. Quand je lui ai dit du bien de Claire Bloom avec qui il a quand même vécu pendant dix-neuf ans, il m’a répondu immédiatement que ce n’était pas de l’amour. Il ne veut pas aborder cette question.

F.R. : Sollers, qui vit avec une psychanalyste, est peut-être davantage dans un dépassement de la propagande de la théologie sexuelle. En quoi la psychanalyse nourrit-elle son travail d’écrivain ?

J.S. : Il explique très bien que la psychanalyse l’a davantage aidé à écrire des romans qu’à se réconcilier avec lui-même, pour jouer peut-être encore plus follement avec le double comme il l’a fait dans Opération Shylock.

F.R. : Il y a chez Roth comme chez Sollers cette obsession de la disparition des vrais lecteurs.

J.S. : Sollers a même créé le verbe « oublire » pour désigner ce phénomène.

F.R. : L’œuvre de Roth est un jeu de masques permanents, de reflets, de trompe-l’œil. Où est le vrai Philip Roth ?

J.S. : On se demande parfois qui l’on a face à soi. Il peut être un vieil enfant, un dragueur maladroit, un analyste brillant de son œuvre.

F.R. : Et la France lui a même remis la Légion d’honneur.

J.S. : C’est encore une affaire incroyable. Obama lui a remis la médaille for Humanities, qui est accrochée au réfrigérateur et tinte dès qu’on l’ouvre… Ses amis William Styron et Norman Mailer ayant eu la Légion d’honneur, il la voulait aussi. Pierre Bergé l’a demandée pour lui. Quand on est étranger, on peut entrer dans l’ordre à n’importe quelle place. Il a donc été fait commandeur directement. Laurent Fabius la lui a remise à New York au Consulat de France. En lui accrochant le ruban autour du cou, celui-ci s’est déchiré, et il a fallu tout refaire. On se serait cru dans un roman de Philip Roth lui-même.

Fabien RIBERY

pour le-poulailler.fr -(extrait), 5 février 2015

Agrégé de lettres modernes, chargé de cours à l’Université Bretagne Ouest, dont les recherches concernent notamment la littérature contemporaine. Journaliste free lance.

Philip Roth, âgé aujourd’hui de 84 ans, est reconnu comme l’un des plus grands auteurs

de sa génération aux États-Unis. Nancy Crampton/Opale/Leemage

Les lectures de Philip Roth

Les lectures de Philip Roth

par Jean Pierre Salgas

par Jean Pierre Salgas

[Cet article est paru originellement dans La Quinzaine Littéraire n° 419 du 16 juin 1984, et publié ici, avec l’aimable autorisation de son auteur. Soulignement pileface (V.K) pour la présente version Web.]

Philip Roth : né en 1933 à Newark, NM Jersey. Etudes l’université de Bucknell, puis à l’université de Chicago. Professeur jusqu’en 1977. Treize livres, de Goodbye Colombus en 1959 à La leçon d’anatomie en 1983 (parution prochaine chez Gallimard, comme tous les autres titres de Philip Roth). Nombreux prix littéraires aux Etats-Unis. Et best-seller mondial pour Portnoy et son complexe en 1969. Vit aujourd’hui avec l’actrice Claire Bloom. La moitié de l’année dans le Connecticut. L’autre moitié à Londres. En 1978, a paru chez Gallimard Du côté de Portnoy , un recueil d’essais consacré ses lectures… et à ses lecteurs.

Jean-Pierre Salgas. — Vous vous souvenez de vos premières lectures ?

Philip Roth. — Pas très bien. Je sais seulement que je lisais beaucoup. Des livres que j’empruntais à la bibliothèque municipale. Il n’y avait pas plus de dix livres à la maison. Les premiers livres dont je me souvienne sont ces récits très américains, vous savez, qui mettent en scène un petit garçon qui veut devenir un grand joueur de base-ball ! Très vite aussi, il y a eu la « littérature » de guerre — j’avais 8 ans en 1941 — les articles des journaux et des magazines, toute cette rhétorique patriotique, les lettres des cousins qui étaient à l’armée… Je suivais le déroulement de la guerre en Europe et dans le Pacifique. C’était très exotique, très étrange… Cela dit, j’ai le sentiment d’avoir vraiment découvert la lecture vers 14-15 ans grâce à Thomas Wolfe. C’est le premier grand écrivain que j’ai lu comme tel.

J.-P. S. — Vous l’aviez découvert comment ?

Ph. R. — Par mon frère aîné qui était l’université. Aujourd’hui je ne pourrais pas le relire, mais à l’époque j’étais impressionné par ce génie romantique qui avait écrit sur le génie romantique que je voulais être ! Ses livres monumentaux, l’Ange exilé, le Temps et le fleuve, sont de véritables rhapsodies lyriques sur l’Amérique, sur sa taille. Il y a un énorme appétit pour les noms et les lieux : Indiana, Iowa, Ohio…je peux dire que Wolfe m’a fait découvrir l’Amérique. Il m’a offert un mythe alternatif si vous voulez, moins naïf que le mythe patriotique des années de guerre. Il n’est pas le seul : au même moment je lisais : Winnesburg Ohio de Sherwood Anderson et les nouvelles d’Hemingway.

J.-P. S. — Le lycée, l’université ont compté pour le lecteur que vous étiez ?

Ph. R. — Le lycée m’aurait plutôt détourné de la littérature… Je me souviens juste de Macbeth, parce que le professeur l’interprétait presque en classe. L’université, c’est différent : d’un côté je ne me rappelle aucune influence précise, d’un autre, je sais que c’est là que j’ai commencé à découvrir la littérature. La littérature, pas seulement les livres et les écrivains ! Je n’avais pas de goût, tout m’excitait, je crois. Et c’est là que j’ai décidé de devenir écrivain — avant je voulais être journaliste ou magistrat.

Pour moi le grand choc fut mon arrivée Chicago en 1953 : j’y ai été étudiant pendant un an, puis professeur ensuite, après mon retour du service militaire. J’arrivais d’une petite université ordinaire pleine d’étudiants stupides, j’étais un gentleman. A Chicago, j’ai appris que je n’avais pas besoin d’être un gentleman, qu’on pouvait combiner intellectualité et agressivité. Pour la première fois, je rencontrais des gens comme moi. Dans une atmosphère de liberté incroyable, intellectuelle, sexuelle, politique… A Chicago, les années 60 sont arrivées dans les années 50. C’est à ce moment-là que j’ai découvert Bellow, la Victime, surtout, qui datait de 1947.

J.-P. S. — Ce fut une révélation…

Ph. R. — Tout à fait. C’était un contemporain et il allait à rebours de tout ce que je connaissais. Il était antilyrique, critique, irrespectueux, juif… par dessus tout, c’était le doute qui me ravissait, le doute qui portait aussi sur sa condition juive. Le sentiment positif de l’incertitude sociale. J’étais d’autant plus fasciné que je ne connaissais pas les sources de la Victime, Dostoïevski, Kafka. Bellow si vous voulez, c’est le canal à partir duquel la littérature européenne coule en Amérique… Il avait fait un grand repas de littérature européenne, une grande digestion : ses livres, les premiers surtout, sont le produit de cette digestion Mais un « produit » qui a pour moi un parfum incomparable ! Je crois que l’image est bonne : il y a chez lui quelque chose de copieux, de vigoureux, d’intestinal. On sent le corps… Après, évidemment, je suis venu à Dostoïevski, Gogol, Kafka, et je me suis dit : c’est eux ! Voilà les miens ! J’ai compris que je n’avais rien à voir avec Hemingway et les autres. Vous savez, chez un auteur, on cherche ce qui nous ressemble. On lit voracement, comme un animal, pas comme un gourmet.

J.-P. S. — Que mangez-vous en ce moment ?

Ph. R. — Je viens de lire une nouvelle biographie de Kafka par Ernest Pawel. L’Insoutenable légèreté de l’être, pour la deuxième fois… une trilogie sur la guerre, d’un romancier anglais, pour essayer de comprendre quelque chose à l’Angleterre. Juste avant, les journaux de Thomas Mann… Mann est très présent dans La Leçon d’anatomie, qui est un livre sur la douleur : Zuckermann se compare à Hans Castorp. La Montagne magique est tout le temps là en contrepoint ironique. Je l’utilise pour me moquer de mon propre livre, ce que les critiques américains n’ont pas compris. Alors, pourquoi les journaux ? Parce que je suis fasciné par cet homme, un des plus grands intellectuels européens, prix Nobel, détruit par l’exil, tenant toutes les nuits la main de sa femme et tentant de négocier avec Hitler, angoissé d’avoir laissé à Munich son journal homosexuel… Voyez, les lectures sont en rapport avec ce que j’écris, les amis, les lieux où je vis. Je ne peux pas lire au hasard pour passer le temps. Quand Claire fait des mots croisés, je lui demande de quitter la pièce. Ce n’est pas assez obsessionnel, elle n’est pas assez folle.

J.-P. S. — De façon générale, vous lisez beaucoup de biographies et de journaux intimes ?

Ph. R. — Oui, d’écrivains surtout ! Vous savez, les écrivains sont fascinés par les documents concernant les écrivains. Quand deux écrivains se rencontrent, ils se demandent toujours : à quelle heure tu commences ? à quelle heure tu déjeunes Mais la vraie question, la question secrète, est : est-il aussi fou que moi ? Les écrivains sont comme les chiens : ils veulent renifler le cul des autres chiens ! Si un chien écrivait ses mémoires, les autres chiens se précipiteraient au drugstore pour les acheter. Par contre, ils n’iraient pas lire les mémoires d’un bouc. D’un chat peut-être, à la limite…

J.-P. S. — Une question « canine » : quand lisez-vous ? Comment la lecture se mélange-t-elle, ou non, avec l’écriture ?

Ph. R. — Tôt le matin, je nage. Ensuite, je vais à mon bureau de 10 heures et demie à 18 heures pour écrire. Là, je ne peux pas lire. C’est impossible. Je suis commet un employé : j’ai l’impression que si je me mets à lire, ça va rendre furieux le patron ! Alors lis la nuit, après le dîner, trois heures. Mais là, les choses ont beaucoup changé depuis que je n’enseigne plus. A l’époque, de 1961 à 1977, je faisais cours sur ce que je lisais ou voulais lire : je lisais donc beaucoup en prenant des notes. Ce qui fait que je ne pouvais pas boire au dîner, sous peine de voir le livre finir sur le plancher. Maintenant j’ai recommencé à boire au dîner : — c’est pour ça d’ailleurs que j’ai arrêté l’enseignement— Je lis moins, mais plus profondément. C’est vraiment le livre que j’écris qui systématise mes lectures.

J.-P. S. — Il y a donc une petite bibliothèque derrière chaque livre…

Ph. R. — Bien sûr. Vous savez, les livres qu’on lit sont comme un tremplin. On monte dessus, on se balance et on saute. Il arrive aussi qu’on se raccroche à eux au dernier moment. Ce jeu est très compliqué. Toutes les connexions sont possibles. Le Sein, par exemple, est une petite expérience de l’élève Roth dans le laboratoire du grand professeur Kafka. Professeur de désir en revanche, est directement inspiré d’un cours que je donnais à l’université de Pennsylvanie. Mes élèves l’appelaient « Roth’s course on desire and violence » ! C’était merveilleux de voir les filles se mettre en colère ou le rouge leur monter aux joues à la lecture des Désarrois de l’élève Törless, de la Pornographie, ou de Patriotisme, une nouvelle de Mishima. Ou de Chéri de Colette ; ils avaient déjà embrassé avant de baiser, mais n’avaient jamais réfléchi sur le baiser. L’idée centrale du livre sur les stades du désir est venue de là, de leur trouble.

D. H. Lawrence, non, Henry Miller, oui

J.-P. S. — A ce propos, dans la préface de la réédition de Professeur de désir, Kundera vous qualifie de grand historien de l’érotisme américain. L’un et l’autre pensez, me semble-t-il, que le sexe et sa libération sont une excellente chose, mais certainement pas le Bien et la voie de toute libération. Ce qui était peu ou prou le credo des tenants de la « religion du Foutrisme », comme vous les appeliez dans un essai de 1974. On pense à Miller ou Lawrence. Les avez-vous beaucoup lus ?

Ph. R. — Je n’ai jamais pu lire Lawrence : c’est un évêque de l’église du foutrisme. Mais Henry Miller, pas du tout ! Il est merveilleux. C’est un garnement dans l’église, un « foutriste » anticlérical ! Un clown dans le cirque du foutrisme On n’avait jamais vu ça en Amérique : n’oubliez pas qu’Hemingway est venu baiser à Paris et qu’il en a rapporté un grand livre sur l’impossibilité de baiser : Le Soleil se lève aussi ! Mailer aussi, a été très important pour moi, surtout ses livres des années 50. Lui c’est un foutriste sceptique : quelqu’un qui dit : voyons comment ça se passe. Qu’est-ce que c’est, baiser ? Que faisons-nous ?… Quant à Kundera, il change dans Risibles amours, il aimait son obsession. Maintenant, il a l’air obsédé par cette obsession. En Tchécoslovaquie, il était un homme libre. Ici, il est devenu responsable de sa position. Et puis la Tchécoslovaquie aussi est devenue une obsession concurrente. Il est bouleversé par l’exil. Dans le livre précédent, la plaie était à vif, on voyait le sang. Dans le dernier, on n’aperçoit plus que la cicatrice. Mais il imagine dans une sorte de fantaisie rationnelle ce qui aurait pu se passer s’il avait fait autre chose.

J.-P. S. — Derrière Portnoy, il n’y avait pas de lectures érotiques ?

Ph. R. — Non, pas de lectures particulières. C’était une explosion personnelle. Dans la ligne des grandes comédies de l’humiliation, Gogol, Kafka… On revient toujours à La Victime, au doute qui me fascinait dans La Victime… Mes héros sont toujours en état de transformation vive, de déplacement radical. C’est mon obsession, je n’en connais pas les raisons. C’est cela qui m’excite. Comme écrivain en tout cas. Car ma vie est plutôt calme, tranquille. Comme le disait Flaubert, je vis comme un bourgeois pour être violent et original dans mon œuvre.

J.-P. S. — Flaubert, c’est un frère ?

Ph. R. — Non un maitre ! Surtout le Flaubert de Madame Bovary. Pas tant à cause du style — je l’ai lu en anglais — qu’à cause du déplacement de son sens des valeurs. Elle est tour à tour folle, idiote… admirable. C’est ce mouvement qui me séduit.

J.-P. S. — Et Kafka ? Si j’en crois la presse américaine, vous écrivez sous une grande photo de Kafka…

Ph. R — Je vous arrête tout de suite ! J’ai refusé mille fois de me faire photographier. La mille et unième, j’ai fini par accepter. Les photographes sont venus et ont dit : « Prenons cette photo de Kafka, qui se trouve dans les toilettes et mettons-la ici » C’est comme ça que, depuis ce jour, je passe pour un idiot qui se prend pour l’héritier de Kafka. Mais, vous savez, j’ai aussi des photos de mon père, de ma mère, de Claire, de Tolstoï, d’un chat, d’un paysage de mer. Mais ils n’en ont pas voulu. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j’aimerais n’avoir jamais eu cette photo, n’avoir jamais lu Kafka, que Max Brod ait tout détruit… Cela dit, Kafka est très grand. Il nous a émancipés du sérieux. Et non le contraire, comme tout le monde le pense. Un peu comme Joyce, mais Joyce, lui, ne m’a jamais servi à rien.

J.-P. S. — Pourtant Portnoy a failli s’appeler Portrait de l’artiste.

Ph. R. — Oui, et il y a dans L’Ecrivain des ombres un chapitre intitulé Nathan Dedalus. Non, vous savez, j’ai lu Ulysse une seule fois dans ma vie, à grand peine et sans plaisir aucun. J’ai fait ma barmitzva aussi. Dans les deux cas je faisais mon devoir. Joyce me permettait de devenir un juif littéraire. Mais, vraiment, je n’ai jamais eu envie de recommencer.

J.-P. S. — Il y a d’autres auteurs que vous n’arrivez pas à lire ?

Ph. R. — Oh oui, Proust. J’ai lu trois fois Du côté de chez Swann. Et Le Temps retrouvé. Le reste, je n’y arrive pas. Ça m’endort ! Je connais donc la tête et les pieds, mais je ne sais rien du corps. Non, à vrai dire, en France, mon « Proust », c’est Céline ! Voilà un très grand écrivain. Même si son antisémitisme en fait un être abject, intolérable. Pour le lire, je dois suspendre ma conscience juive, mais je le fais, car l’antisémitisme n’est pas au cœur de ses livres, même D’un château l’autre — il a été puni. Céline aussi est un grand libérateur. Je me sens appelé par sa voix : un livre comme Portnoy par exemple est parlé autant qu’écrit. Et comme chez Céline, ce discours est imaginaire. Je n’ai pas reproduit un discours. Céline est très proche de mon sens de l’écriture comme performance. Ecrire, c’est jouer.

Céline très proche

J.-P. S. — En dehors de Céline, qui lisez-vous chez les Français ?

Ph. R. — J’admire énormément Mauriac, Colette et Genet. Mauriac parce qu’il est fasciné par la rage, l’envie, la haine. On n’est pas si loin de Céline, même si leurs univers sont très éloignés. Et puis les premières phrases de Thérèse Desqueyroux valent bien celles de La Métamorphose. Colette, pour un Américain, c’est l’acceptation du sexe. Colette est une bourgeoise païenne. En Amérique, on n’a plus depuis longtemps de paganisme bourgeois. C’est même ce qui a valu à Reagan d’être élu. Par des gens qui ne voulaient plus en entendre d’autres dire : « je désire ». Colette, elle, va plus loin. Elle dit : « Je prends ».

Quant à Genet, je l’aime parce qu’il me révèle un univers que je ne connais pas. Sans le glorifier, le mystifier, ni chercher à me convertir… Il me dit : il y a des homosexuels, il y a des voleurs. Je lui fais confiance pour me dire la vérité sur ce monde-là. Au fond, c’est que j’aime chez tous les quatre : ils ne moralisent pas, ne généralisent pas… ils témoignent personnellement sur leur monde. C’est d’ailleurs mon problème avec les Américains : ils n’acceptent pas que je donne un témoignage personnel. Ils m’en veulent, je suis suspect, ils se plaignent : « Roth ne parle que de lui ! » Mais c’est ça qui est bien ! Si vous voulez, j’ai, bien sûr, une position, des prix littéraires… mais j’ai l’impression de parler dans un étrange vide culturel. Ma liberté est totale, mas l’écho est nul.

J.-P. S. — Justement les Américains… et la bibliothèque dont nous parlions tout à l’heure. Si tous vos livres font référence à d’autres presque toujours européens, ceux-là même que vous avez découverts dans le sillage de Bellow, un seul, pourrait-on dire, exhibe sa bibliothèque : Le Grand Roman américain. Dans le prologue, Smitty, le narrateur, y passe en revue ses « prédécesseurs, ses frères » : Hawthorne, Twain, Melville. Leur relecture a joué un rôle dans l’élaboration du Grand Roman Américain ?

Ph. R. — Pas du tout. Ce livre est né de ma passion d’enfant pour le base-ball. J’en sais autant sur le base-ball que Melville sur les baleines. Anthony Burgess avait qualifié Portnoy de Moby Dick de la masturbation. J’allais écrire le Moby Dick comique du base-ball. Et puis il y avait ma perversité personnelle : Portnoy m’avait procuré un public énorme. Je voulais m’aliéner ce public J’étais très arrogant, je voulais leur dire d’aller se faire foutre. J’ai tellement bien réussi que ce sont eux qui m’ont dit : « va te faire foutre ! ». Le livre a été mal reçu. J’ai dû payer pour le succès de Portnoy. Parce qu’ils m’avaient trop payé ! Vous savez, Portnoy a été pour moi le début d’une explosion comique, le premier bâton de dynamite : on l’allume et on se met à courir. J’ai fait ça quatre fois, Portnoy, Tricard Dixon et ses copains, Le Sein, Le Grand Roman américain. C’était un acte maniaque. Je voulais faire une œuvre irresponsable. J’aimais bien également l’idée de quelqu’un entrant dans une librairie et demandant Le Grand Roman américain. « Quel est l’auteur ? — Philip Roth ». Ça ne devait pas plaire à grand monde

J.-P. S. — Pourquoi avoir choisi ces trois références pour le prologue, et non Thomas Wolfe par exemple ?

Ph. R. — Pour que ça marche, il fallait mélanger le base-ball et la littérature de façon comique. J’ai lu ces trois livres comme un clown, pas comme un critique littéraire. Un clown qui arriverait sur la piste avec les volumes et qui commencerait à les dévorer ou à se torcher le cul avec. Quoi qu’il fasse, c’est merveilleux. Pourquoi ces trois-là ? Parce qu’ils couvrent tout le spectre de la littérature américaine du XIXe. Moby Dick, c’est la colère, et la passion américaine de l’énumération des choses : il y a ça, et ça, et ça… La Lettre écarlate, c’est la sexualité coupable. En le relisant, j’ai réalisé à quel point, Esther Prynne était excitée sexuellement. On m’avait appris qu’elle était le symbole de ceci, le symbole de cela… Elle est le symbole du con. Elle est notre Bovary, notre Karénine. Simplement, au XIXe, tout se passe dans la calèche. On la regarde bouger. Au XXe, on a ouvert la porte, on les voit baiser. Dans La Lettre écarlate, on n’aperçoit même pas la calèche. On ne voit que la conscience. Quant à Huckleberry Finn, c’est le grand livre sur le fait de ne pas aller à l’école, sur l’art de perdre son temps…

J.-P. S. — Une dernière question : quels sont vos grands désirs de lecture… les livres que vous ne voudriez pas mourir sans avoir lu ?

Ph. R. — Je ne sais pas. J’ai essayé de lire à peu près toutes les grandes œuvres. Peut-être devrais-je reprendre Ulysse, mais, pour en trouver la force, il me faudrait devoir faire un cours dessus. Or, je suis trop vieux pour le devoir. Après ma mort en revanche, j’ai l’intention d’être un bon étudiant : je relirai Shakespeare… je lirai Proust, Milton, Pouchkine, Racine… Et la Bible dont j’ignore tout, en dehors des cinq premiers livres en hébreu, lus dans mon enfance. De toute façon, elle doit être obligatoire.

J.-P. S. — Aucun contemporain ? Votre ami Kundera par exemple ?

Ph. R. — Mais nous serons ensemble ! J’ai une réservation pour lui au paradis des juifs.

[1] câlin

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?