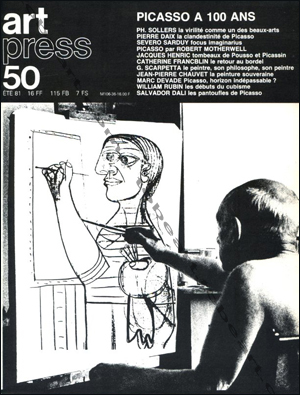

- Autoportrait de Picasso au fusain.

22 mars 1938.

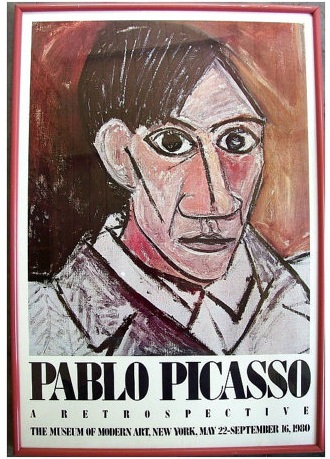

1981. C’est l’année où le Kunstmuseum de Bâle expose les tableaux de la dernière période de Picasso et de la grande rétrospective Picasso du Musée d’Art Moderne de New York, l’année aussi où Guernica retourne en Espagne. L’été 1981, art press publie son numéro 50 : « Picasso a 100 ans ». Dans son édito, Catherine Millet écrit : « Picasso, disparu depuis huit ans, n’est pas sorti de son purgatoire pour entrer au Paradis des Grands Maîtres pour qui l’on n’éprouve qu’une fascination muette ; on continue de se coltiner à lui. »

Au sommaire des textes de :

Philippe Sollers, de la virilité considérée comme un des beaux-arts

Philippe Sollers, de la virilité considérée comme un des beaux-arts

Pierre Daix, la clandestinité de Picasso

Pierre Daix, la clandestinité de Picasso

Severo Sarduy, focus imaginarius

Severo Sarduy, focus imaginarius

Picasso par Robert Motherwell

Picasso par Robert Motherwell

Jacques Henric, tombeaux de Pousso et Picassin

Jacques Henric, tombeaux de Pousso et Picassin

Catherine Francblin, le retour au bordel

Catherine Francblin, le retour au bordel

Guy Scarpetta, le peintre, son philosophe et son peintre

Guy Scarpetta, le peintre, son philosophe et son peintre

Jean-Pierre Chauvet, la peinture souveraine

Jean-Pierre Chauvet, la peinture souveraine

Marc Devade, Picasso, horizon indépassable ?

Marc Devade, Picasso, horizon indépassable ?

William Rubin, les débuts du cubisme

William Rubin, les débuts du cubisme

Salvador Dali, les pantoufles de Picasso [1].

Salvador Dali, les pantoufles de Picasso [1].

Le numéro, épuisé, fait date dans la redécouverte de Picasso. A la lecture, plus de trente ans après sa parution, on est frappé par la lucidité dont font preuve certains rédacteurs d’art press, pas tous, par exemple sur la dernière période du peintre, mais aussi par les propos embarrassés de certains intervenants, notamment les peintres — et quels peintres ! — Robert Motherwell et Marc Devade (avec ce dernier, on touche au contresens). Comme le dit encore Catherine Millet : « au fil des textes qui constituent ce n°, on percevra en filigrane une attitude double, une admiration qui ne peut se défaire d’un peu d’agressivité, un plaisir qu’on ne peut s’empêcher de mêler d’ironie, comme si l’on l’on répondait au foisonnement de l’oeuvre par une multiplicité, une dualité de sentiments. » Archives [2].

« Je peins comme d’autres écrivent leur autobiographie...

Le mouvement de ma pensée m’intéresse plus que ma pensée elle-même. »

« Cuando tengas ganas de joder jode » [3]

Je crois qu’il faut insister sur la biographie. Autrement dit, sur cet entrelacement de signes volontaires et involontaires, absolument singuliers, qui isole de plus en plus ce qu’on appelle un vivant dans ses rêves et ses cauchemars, dans ses commencements de réveil et ses éclipses, dans ses choix d’espace et d’emploi du temps, dans sa façon de passer ou de ne pas passer à travers l’écran. Picasso nous y oblige, peut-être plus que tout autre. Sa gloire constante, constamment confirmée, son génie continué dans la durée, sa trop grande notoriété elle-même, sont les indices, à mon sens, d’une force profondément refoulée, détournée, honnie, censurée, et pourtant en pleine lumière. Comme si la connaissance relativement précise que nous avons de sa vie nous cachait sa vie... Une exhibition qui obscurcit... Une plénitude désignant un vide... Ce que je ressens, dans son cas, outre une sympathie catégorique, immédiate, me semble avoir la portée de l’énigme historique tout entière, sa tragédie comme sa comédie, sa tragédie comme comédie, énigme qui n’est finalement que le double geste simultané de reconnaissance-méconnaissance du phallus lorsqu’il s’inscrit. Comment ? Pas n’importe comment. En inventant les transformations du comment. On appelle ça une révolution formelle. Une déclaration soudaine, en réfutation de toutes les nécessités, des droits de l’indépendance paternelle dans le réel. C’est très rare. Je veux dire qu’il y aura, dans cette affaire, des femmes, encore des femmes, des enfants, de l’argent, des images et des contre-images, des tableaux et des sculptures, une deuxième et une troisième dimensions qui, se multipliant l’une l’autre, nous en donnera au moins six, comme les six jours de la création. Le septième, on se repose. On signe. A pic. En haut ou en bas, nettement et lisiblement, avec ce nom de sept lettres comportant deux S, comme Poussin et Matisse. Entre temps, pendant l’assaut, on a beaucoup dépensé : de l’énergie, du sperme, de la patience, de l’habileté, des visions, des intellections, des ruminations, des passions.

C’est bien à travers ces femmes-là, ces amis-là, ces enfants-là, ces rencontres, ces encombrements, ces brusques accélérations, ces déménagements, ces modèles, ces hasards et ces non-hasards, ces corridas privées quotidiennes, qu’un artiste a une chance non pas seulement de créer mais de triompher de sa création,c’est-à-dire d’aller au-delà de l’idéalisation, toujours féminine, qu’il s’agit de retourner en révélation de l’espèce et de ses prétentions. Là-dessus, Picasso nous dit tout ce qu’il y a à dire. Magistralement. Son histoire est bordée de tant de malentendus qu’on n’en signalera que le plus comique : Eluard, Aragon, la colère de Breton, le portrait de l’insignifiant Staline. « La femme est l’avenir de l’homme... » Tu parles ! Son passé, oui, et quel passé de musée ! « S’il avait fallu que je change de domicile chaque fois que des femmes se battaient à cause de moi, je n’aurais guère eu le temps de faire autre chose dans la vie. »

- Guernica, 1937 (détail).

C’est pourquoi Guernica (regardez-le enfin une bonne fois) est surtout le tableau de l’enfer privé, une véritable scène de ménage [4]. Le hurlement en son temps d’une castration. Rien ne compte, sinon cette farouche monstration phallique toujours déformante parce qu’elle traverse la forme, les formes, les morcellements hédonistes de formes, la petite monnaie des signes et des formes, les plaisirs de formes, les rapports. Quand Picasso dit qu’il recherche des « rapports de grand écart », il faut le comprendre à la lettre. « La réalité doit être transpercée, dans tous les sens du mot. » Ou encore : « L’acte plastique n’est que secondaire... Ce qui compte, c’est le drame de l’acte lui-même, le moment où l’univers s’échappe pour rencontrer sa propre destruction. » Mais reprenons.

l’insurrection du volume

Tout commence dans une illumination de bordel. Pas la maison close du 19ème, non, dans laquelle on a essayé d’enfermer l’événement (il n’y a pas de demoiselles, mais des putes, on n’est pas du tout à Avignon mais à Barcelone), pas dans la psychologie bleue ou rose, nostalgie, rebords de vice, accablement fin de siècle, mais dans le bordel cru ressuscité de l’espace pour soi et en soi. Il est d’une santé cet espace ! D’une indifférence ! D’un dressé incurvé tiré ! Le marin et l’étudiant en médecine n’ont pas réussi à y entrer. Personne ne peut y rentrer. Forcément, on n’est plus sur terre, ni sur mer, mais dans l’appareillage de l’insurrection du volume, et les corps, ou plutôt les mannequins, ou plutôt les masques, ou plutôt les grimaces de la densité que vous voyez là ont beau figurer une nef des folles avec draps, serviettes, rideaux, voiles,salut,cruauté et bonsoir, on sent bien qu’il s’agit d’un départ pour tout autre chose. « Derain m’a dit à moi-même qu’on trouverait un jour Picasso pendu derrière son grand tableau tellement cette entreprise paraissait désespérée. » (Kahnweiler, 1961). Cubisme, d’accord, à condition de préciser qu’il s’agit de la sortie de la sphère, c’est à dire de la courbure qui vient faire plat devant l’œil pour faire croire à l’œil. On se met la main sur la tête, hors du corps avec main et tête. Juste avant, Picasso avait pris la précaution africaine de fixer à jamais dans son fauteuil l’égyptienne elle-même, en l’occurrence Gertrude Stein,dont la méchanceté primordiale, bien au-delà d’elle, éclate dans son portrait.

Les femmes ? Voilà, c’est trouvé : « des machines à souffrir. » « Elles sont prises au piège de ces fauteuils comme des oiseaux enfermés dans une cage. Je les ai emprisonnées dans cette absence de geste et dans la répétition de ce motif, parce que je cherche à saisir le mouvement de la chair et du sang à travers le temps. » Le jour se lève, le jour du journal, le jour de l’audition à faire voir. On enfonce le son dans la crise ouverte de l’espace, mandoline, guitare, violon, clarinette, — et si l’univers n’était que fumée nous le connaitrions par le nez, donc pourquoi pas un paquet de tabac ou une pipe. Voici la fragmentation monumentale en écailles, comme la tortue divinatoire de l’ère qui vient (Portrait d’Ambroise Vollard). Notre avenir est dans l’air, mais on lit dans la toile : « notre AVE est dans l’A », tout ça, à ce moment-là, est fait en l’honneur de la nouvelle Eve qui s’appelle Eva. Merveilleuse déclaration du contrat avec Kahnweiler (18 décembre 1912) : « Vous vous en remettrez à moi pour décider si un tableau est terminé. »

la mort comme nature

En effet, ce qui vient de commencer, c’est à proprement parler l’interminable. Arlequin, seul, est passé de l’autre côté de la comédie de l’art, de la très sérieuse fin de l’art laissant place à l’affirmation de la singularité de pensée : « La peinture n’est pas une question de sensibilité. Il faut usurper le pouvoir ; on doit prendre la place de la nature, et ne pas dépendre des informations qu’elle vous offre. » L’Arlequin de la fin 1915 à Paris, et tout est dit [5]. C’est joui, c’est décroché, c’est parti. Inutile d’insister sur le fait que Picasso a toujours eu la générosité de faire comme s’il avait été accompagné ou suivi (Braque a joué ici le rôle malaisé du Français « qui y était » — il fallait bien un Français pour les Français). Mais lui n’a rien à faire dans la nature morte, son projet c’est la démonstration de la fabrication de la nature comme mort et de la mort comme nature. Sa grossesse, son tourbillon et sa captation, ses mâchoires nues, son avortation, sa dévoration ; sa tête. Sa religion de la MANTE, son mensonge sous le manteau. Son articulation d’illusion, sa duplicité, son charnier. Sa bacchanale intrinsèque. Surtout, bien montrer que l’on sait admirablement dessiner classique, faire sentir que l’acte d’effraction est entièrement voulu, entendu.

Olga et Dora d’un côté, Marie-Thérèse de l’autre (gloire à Marie-Thérèse Walter à qui Picasso donne le plus souvent une gaieté, une clarté, une douceur pivotante de reine des tarots veloutée, comme dans La Femme Assise du 6 janvier 1937, mon tableau préféré). D’un côté les contorsions, les pleurs, la frigidité de la machine-outil ou de la pince à calculer ; de l’autre le bref éclat du sommeil renversé ou de l’accumulation, sous forme de doigts, de pénis de sécurité. C’est transparent c’est mécanique et hideux ; c’est aussi reposant et ironique. Le minotaure ne sait plus très bien ce qu’il consume, ou plutôt si, le couteau à la main : les fleurs artificielles du chapeau d’Olga, et de temps en temps une nymphe qui passe. La femme qui se peigne : en Juin 1940, à Royan, la monstrueuse vente hystérique elle-même, est-ce Dora ? Mais oui, l’usine à viande coquette. En plus,lorsque ces incubes de rencontre sont prises dans le négatif, il est automatique qu’elles veuillent devenir Picasso. Olga veut qu’il soit russe orthodoxe, Dora qui s’intéresse beaucoup à l’occultisme expose ses propres toiles, Françoise Gilot, malgré deux enfants libéralement accordés, voudra peindre quand même. Elle n’ouvre la porte de son atelier à son fils que s’il lui dit que sa peinture est meilleure que celle de papa. Jacqueline, elle, acceptera simplement d’être une odalisque. C’est après la mort de Matisse qui, dit Picasso, lui a « légué » le motif.

toutes les femmes de tous les peintres

Et ça repart : femmes d’Alger de Delacroix, déjeuner sur l’herbe de Manet, Ménines de Velasquez, Bethsabée de Rembrandt, chevalet du Greco, c’est l’accomplissement, on est en 1656 aussi bien qu’en 1957, on a toutes les femmes de tous les peintres, c’est à dire toutes les vibrations puisqu’une femme n’est rien d’autre qu’une vibration en attente de son pinceau. On tient l’usine infernale, sa continuité, ses télévisions décalées, son leurre, la muleta du cercueil. Picasso est le taureau non métaphorique payé très cher, le torero, l’excitation du public, la rotation de la scène, la caméra du dedans, celui qui connaît l’absolue laideur et qui n’a pas peur. Pas peur de la beauté, de l’autorité, de la majesté. Au lit ! Au prisme ! A la radio ! Au fourneau ! C’est l’assassin fêté, l’anarchiste couronné, le père impossible au forçage. [6]. Cavalier à la pipe, 1970. Il a gagné, l’épée au côté. Franco, Pétain, Hitler, Staline, la formidable pression réaliste naturelle a disparu avec ce trou dans la sphère. La sphère va continuer, mais au moins a-t-on démontré qu’elle avait tort. Définitivement tort.

Il suffisait de se déplacer en tournant, toujours en tournant, et de représenter le moment tournant deux fois au moins dans le volume du mouvement du volume. En puissance, en acte, en puissance d’acte, en tenant bien le crâne compact. Le saltimbanque fait sauter la banque. Avec un nu dans un fauteuil. Avec un atelier effilé. De soi à soi en passant par elles. Il reste pour finir, tiens, par exemple, le 30 Août 1971, cette mère panoramique rose et noire et son enfant, nativité jetée dans l’ellipse, bébé détendu avec sa balle de tennis verte à la main, le revoilà, comme en 1907, le revoilà, rose et noir repris dans l’ellipse, si c’était pour en arriver là, je vous dis qu’on n’en finit pas.

Philippe Sollers, 9 juin 1981 .

De la virilité considérée comme un des beaux-art 1 pdf

De la virilité considérée comme un des beaux-art 2 pdf

Le texte est repris dans le numéro 90 de Tel Quel qui sort en novembre 1981 [7], puis dans Théorie des Exceptions (1986, folio essais 23, p. 150-158) avec un post-scriptum daté de 1981 (sans précision du mois) dont on peut se demander s’il n’est pas une réponse aux objections de certains participants du numéro d’art press reprochant à Picasso « d’avoir trop sacrifié aux Idoles » et à « LA Femme ». Histoire de mettre les points sur les i.

Post-Scriptum :

Quelques remarques supplémentaires : Picasso a toujours raillé le « monogamisme » (d’Aragon, par exemple, mais on pourrait aussi bien dire de Dali), critique qui vaut implicitement pour tout le puritanisme communiste ou surréaliste (« amour fou », promotion des « couples », etc.). Sa peinture est toujours ostensiblement sexuelle, dans le sens très précis d’une pénétration déformante des femmes. Quand il parle des hommes, il n’hésite pas à dire qu’il n’a pas d’amis mais seulement des « amants ». Ce qui va, à mes yeux du moins, dans le même sens. Dire de Braque qu’il était sa « femme », c’est tout dire sur l’échec de leur amitié en même temps que sur le simplisme de la peinture de Braque évidemment incapable de dessiner, de portraiturer en acte la torsion féminine en cours de coït (« Braque le patron », c’est toute la légende compensatoire de la pruderie NRF). Comme Chaplin encore (cf. Le Dictateur), Picasso a compris tout de suite que les acteurs fascistes jouaient sur l’identification féminine (Franco, comme Hitler, est une « folle », et c’est la signification évidente de la série Songes et Mensonges de Franco dans laquelle la tête de Franco est celle d’un des portraits les plus audacieux et ridiculisants de Picasso, Femme assise avec chapeau, Mougins, 10 septembre 1938, simple bobine d’osier ou de laine, mais prétentieuse). Inutile d’ajouter, donc, que les couplets occultistes du surréalisme (alchimie, androgynie, etc.) lui sont complètement étrangers, et qu’il faut même voir là, à mon sens, la raison de son ralliement bougon au communisme. Complètement étrangers, à cause précisément de son expérience sexuelle, comme ils le seraient à Goya, par exemple (question de connaissance des sabbats concrets). Picasso est un passeur à l’acte sur le corps féminin, un passeur du côté du Père, d’ailleurs, et cela le différencie assez visiblement de la position filiale nettement « contemplative » de Matisse, les deux peintres, d’ailleurs, se rejoignant, bizarrement — et s’épiant mutuellement —, dans ce que j’appellerai la vérité de l’écart. Chapelle extatique ou jeu de l’humour agressif, il n’y a pas, là, de contradiction [8].

1981.

Songes et mensonges de Franco, Paris, 8 janvier 1937.

Eau forte et aquatinte au sucre sur cuivre, IIIe état.

Epreuve sur papier vergé, tirée par Lacourière. Dation Pablo Picasso 1979 MP2751.

Musée Picasso-Paris. Photo A.G., 20 janvier 2016. Zoom : cliquez l’image.

C’est Leo Stein qui raconte. Il y avait eu vers 1907 chez Durand-Ruel en même temps une exposition Redon et une exposition Manet. Matisse lui vanta l’exposition Odilon Redon, et assura que Picasso partageait son point de vue sur la supériorité de Redon. « Plus tard, le même jour, Picasso vint à la maison et je lui racontai ce que Matisse m’avait dit. Picasso éclata au bord de la colère : « Mais c’est idiot. Redon est un peintre intéressant, c’est certain, mais Manet, Manet est un géant. » Je répondis : « Matisse m’a dit que vous étiez d’accord avec lui. » Et Picasso, encore plus en colère : « Bien sûr, j’ai été d’accord avec lui. Matisse parle, parle. Moi, je ne sais pas parler, alors j’ai seulement dit : oui, oui, oui. Mais ça n’empêche pas que c’est une belle idiotie ».

C’est Leo Stein qui raconte. Il y avait eu vers 1907 chez Durand-Ruel en même temps une exposition Redon et une exposition Manet. Matisse lui vanta l’exposition Odilon Redon, et assura que Picasso partageait son point de vue sur la supériorité de Redon. « Plus tard, le même jour, Picasso vint à la maison et je lui racontai ce que Matisse m’avait dit. Picasso éclata au bord de la colère : « Mais c’est idiot. Redon est un peintre intéressant, c’est certain, mais Manet, Manet est un géant. » Je répondis : « Matisse m’a dit que vous étiez d’accord avec lui. » Et Picasso, encore plus en colère : « Bien sûr, j’ai été d’accord avec lui. Matisse parle, parle. Moi, je ne sais pas parler, alors j’ai seulement dit : oui, oui, oui. Mais ça n’empêche pas que c’est une belle idiotie ».

le mutisme de picasso

Cette anecdote n’illustre pas que les débuts de la rencontre de Picasso avec Matisse et Derain, sacrés révolutionnaires en peinture depuis la Cage aux Fauves, rencontre due pour une part aux Stein, et qui fut décisive dans l’évolution de Picasso. Elle met en évidence le mutisme de Picasso dans un siècle qu’il n’a cessé d’emplir du fracas de ses œuvres. Mutisme de l’artiste auquel le siècle a substitué le tumulte des autres. Maintenant que la mort de Picasso a permis, avec l’inventaire de ses ateliers et des archives de sa création, une reconstitution plus fiable de la trajectoire de son œuvre, il faut bien se rendre à l’évidence : du point de vue fondamental de la culture, Picasso a été un clandestin dans son siècle.

Il ne faut pas se tromper sur le mutisme de Picasso. Il tient certes pour une part au fait qu’au moins durant toute la période héroïque de sa formation et du cubisme, il maîtrisait mal le français. Mais quel français ? Pensons aux affèteries de celui qui s’écrivait alors sur l’art, et même chez les plus perspicaces, chez un Fagus qui sut repérer le Picasso inconnu de dix-neuf ans chez Vollard en 1901, chez Charles Morice (qui récrivit le Noa-Noa de Gauguin) et même chez Apollinaire. Le mutisme de Picasso est d’abord un mutisme culturel. Et comment aurait-il été perçu dans une ville qui se sait capitale de la culture du monde ? Comment, et à qui, Picasso aurait-il pu parler en 1905 de ses apprentissages catalans ? De Gaudi ? de l’art roman ? Du Greco qu’on est tout juste en train de redécouvrir. Il ne peut y avoir aucune communication entre le Bateau-Lavoir et Barrès.

Le Salon d’automne de 1905 est une date charnière. A cause de la Cage aux Fauves, certes. Mais aussi de la rétrospective Ingres. La distance Ingres-Bateau Lavoir se mesurait en autant d’années lumières que celle avec Barrès. Mais Picasso était culturellement un mutant. Du genre d’Einstein. Il n’appartenait d’aucune façon à l’univers académique français et à ses institutions. Et, en un temps où la seule idée de la reproduction d’une peinture appartenait aux modernes, Vollard ou Kahnweiler, Picasso débarquant d’une Espagne à l’écart de la modernité n’avait pu recevoir qu’une information fragmentée en œuvres dépareillées des grands révolutionnaires, disons de Cézanne, de Van Gogh, de Gauguin.

Aussi la rencontre de Matisse et de Derain, tous deux déjà cézanniens, mais qui en outre connaissaient toute l’histoire de la modernité, a-t-elle constitué pour Picasso un bouleversement culturel. Et, à l’intérieur de ce bouleversement, le contredisant, la découverte en Ingres du seul dessinateur auquel il puisse se mesurer et dont il saisissait à merveille la subversion des règles académiques, a représenté une ouverture imprévue. Mieux, un défi.

des objets réels dans un espace abstrait

Sautons cinq années. Nous voici dans le plus abstrait du cubisme des signes, qu’on appelle par référence kantienne : synthétique. Picasso y découvre qu’il peut introduire dans cet espace abstrait des objets réels. Il place dans les bras de papier d’un guitariste « conceptuel » une vraie guitare et la photo de l’ensemble, pieusement conservée, montre que « ça » fonctionne. Alors quelques mois plus tard, dans une nouvelle série de papiers collés, Picasso conjugue figuration perspective dessinée et figuration conceptuelle collée et ce, de toutes les façons possibles, et « ça » fonctionne. Il va créer des assemblages où il reconstitue des objets factices, par exemple, dans le Casse-croûte, du pain, du saucisson, un couteau et y joint des signes de table, de moulure pour dire un intérieur et un verre « transparent ». « Ça » fonctionne de plus belle. Il en arrive ainsi à la sculpture de Verre d’absinthe, mariage d’une vraie cuiller en argent, d’un sucre factice et d’un verre lyrique et transparent.

A partir de là, pourquoi ne pas faire fonctionner un portrait dans un espace cubiste ? Les premiers dessins datent du printemps 1914. L’expérimentation sera interrompue par la guerre, avec des toiles inachevées. Mais, dès la fin de 1914, elle est reprise avec le portrait dessiné de Max Jacob, puis, l’été suivant, avec celui de Vollard. Picasso vient de découvrir que l’espace cubiste contient l’espace perspectif : les reconstructions mentales qu’il suggère au spectateur, loin de se brouiller par la présence de la ressemblance illusionniste, enrichissent au contraire celle-ci de rythmes, de tensions inédites. Bref les deux se marient et peuvent s’épauler dans une réinvention du portrait.

Ingres est revenu. Il est naturellement présent dans le trait de Picasso, et de nouveau comme rival. Mais c’est au terme de toute l’aventure. Il a servi de tremplin au saut dans l’inconnu et Picasso le retrouve au moment de la vérification que l’exploration cubiste, la mise au point tant d’une figuration conceptuelle que d’un espace pictural abstrait n’étaient point des fantasmes, mais une entreprise concrète, ou verte sur tous les arts de l’humanité puisqu’on pouvait y inclure et les achèvements de l’art de l’antiquité classique et de l’art de la Renaissance, et ceux de l’art nègre et de Cézanne.

Or, du fait de la guerre qui a isolé Picasso de Braque, d’Apollinaire comme de Kahnweiler exilé comme sujet allemand, personne ne partage ces découvertes bouleversantes. C’est seulement ces toutes dernières années que la chronologie des papiers collés, grâce à Robert Rosenblum et à mon propre catalogue du cubisme, a été établie. A l’époque, ils sont pris pour des provocations et leur problématique est totalement ignorée. Aussi, lorsque la revue l’Elan publie le portrait de Max Jacob le 1er décembre 1916, il n’est qu’un bruit à Paris : Picasso a trahi le cubisme. En ce temps-là, pour tous les chauvins, le cubisme est « boche ». Pour les cubistes, constitués en école depuis les scandales de 1911 et 1912, le cubisme, c’est de la géométrie et de la généralisation formelle. Sauf Léger et Gris, aucun n’a repéré qu’il s’agissait d’un nouvel espace. Alors, le portrait est le crime des crimes contre le cubisme.

Les Demoiselles d’Avignon allaient naître de la contestation du Bain truc, tout comme de cette pastorale que de son côté, Matisse en avait tiré, le Bonheur de vivre. Mais personne ne pouvait en avoir la moindre idée tant qu’on ne rétablissait pas la chronologie du travail de Picasso entre 1905 et 1907, qui ne commença de l’être que par Barr en 1946. Encore en 1952, Kahnweiler apporte, ne l’oublions pas, comme une révélation que le vrai titre des Demoiselles est le « Bordel d’Avignon », par jeu de mot entre la rue d’Avinyo, rue chaude de Barcelone et Avignon. Picasso avait simplement mis les baigneuses d’lngres au bordel ! Quant à la contestation du Bonheur de vivre, comment aurait-elle été saisie quand cette grande toile, après son triomphe aux Indépendants de 1960, est passée chez les Stein avant d’être à jamais enfouie dans la Fondation Barnes à Meryon ? Là encore, il a fallu attendre Barr.

On sait aujourd’hui que les audaces figuratives des Demoiselles tiennent pour une grande part du scandale créé aux Indépendants de 1907 par des Baigneuses de Derain et le Nu bleu, souvenir de Biskra de Matisse. Les Baigneuses de Derain, enfouies dans une collection suisse n’en sont ressorties qu’en 1976. Leur rôle n’a été identifié qu’après 1960 par Golding et par Jean Laude. Le rôle du Nu bleu, passé lui de chez les Stein chez les Cane et au Musée de Baltimore, n’a été compris qu’autour de 1970.

L’œuvre qui complète les Demoiselles d’Avignon et sert de tremplin avec le Nu bleu au Grand Nu de Braque, le Nu à la draperie, est allé directement chez les Stein avec toutes les études permettant d’en saisir la signification. Il est passé de chez les Stein chez Chtchoukine à Moscou, pour ne sortir des musées soviétiques qu’un bref moment à Paris au cours du printemps 1954. Les études n’ont été rassemblées qu’en 1970 !

Quant aux Demoiselles d’Avignon, exposées pour la première fois en 1916 par les soins de Salmon à Paris, le fait est passé si bien inaperçu qu’il n’a été repéré qu’après 1970 par Edward Fry. Entrées chez Doucet en 1922, Georges Salles les fit exposer dans la grande rétrospective des Maîtres de I’Art indépendant lors de l’exposition de 1937. Le fait est à nouveau si bien passé inaperçu qu’il n’est même pas mentionné à l’exposition Paris Paris 1937-1957 à Beaubourg. C’est à New York que la grande toile sera sacrée acte de naissance du cubisme. Du coup, Barr lui inventera des sources purement nègres pour expliquer les corrections de la partie droite, toute sa préhistoire ingresque étant inconnue. Ces ignorances accumulées par l’exportation des œuvres-clefs touchent non seulement à la naissance du cubisme — et tout autant au rôle révolutionnaire de Matisse et de Derain — mais faussent plus encore la compréhension de l’outillage intellectuel de Picasso et son comportement culturel. Faire du Bain turc, le Bordel d’Avignon est une contestation idéologique qui traduit une façon stupéfiante de tutoyer l’art du passé. C’est que Picasso d’emblée, dès le tournant de sa peinture en 1901 après son arrivée à Paris, s’est comporté comme l’héritier de toute la peinture, de tout l’art. Héritier et non continuateur. Héritier qui dispose du legs à sa guise, pour en faire autre chose. Et il fera autre chose de Lautrec, de Daumier, de Carrière ou de Steinlen. Et là, il fait autre chose d’lngres, comme dans la composition des Demoiselles autre chose de la version des Baigneuses de Cézanne que Matisse avait achetée chez le même Vollard. Quand on suit le travail de Picasso sur Ingres entre la fin de 1905 et 1907, on s’aperçoit qu’il se pose en même temps en rival d’lngres, capable de dépasser les plus harmonieuses et classiques de ses compositions ( Le Meneur de cheval nu, la Toilette) ; en élève qui s’efforce de retrouver certains rythmes (thème de la femme qui en coiffe une autre), mais également en 1907, dans l’élaboration initiale du Nu à la draperie, récriture de l’Odalisque révélée par les inventaires de la succession ; en contestataire enfin qui sort l’érotisme du harem imaginaire (Le Harem peint à Gosol) pour le mettre au bordel. On sait que le travail sur les Demoiselles va éliminer l’anecdote, les clients du bordel et, finalement, le point de départ ingresque. Mais Ingres est encore présent dans le Nu à la draperie, comme il l’est dans le Nu bleu de Matisse. Il sera encore sous-jacent fin 1908 quand Picasso nous fait faire le tour de sa Femme nue au bord de la mer.

picasso français ?

Après la victoire, dans l’atmosphère « bleu horizon », l’art va devenir celui du « rappel à l’ordre », de l’abandon de la réévaluation moderne. On se rassure dans le classique. Alors, on ne va retenir de Picasso que ce qui, croit-on, va dans le sens de « la peinture française ». On va si bien exclure tout le reste — et pour commencer le sens de la réapparition de la ressemblance humaine dans les « Géantes » — qu’encore en 1929, Waldemar George — pourtant un des rares critiques du temps à s’occuper de la modernité — va se poser des questions sur Picasso « l’Apostat ». Wilhelm Uhde, qui, lui, a pourtant suivi le cubisme de Picasso, publie en 1928 le livre qu’il lui consacre et il essaie de comprendre ce qu’il appelle « son style Ingres » et voici ce que cela donne, qui sera pieusement repris par l’histoire de l’art jusqu’à nos jours : « Se sentait-il montré au doigt par d’innombrables gens qui reprochaient à ses sentiments profonds des affinités germaniques et l’accusaient d’être secrètement de connivence avec "l’ennemi" ? Souffrait-il d’isolement moral en pays étranger ? Cherchait-il à se ranger du côté spécifiquement français ? »

Remarquons pour cette dernière question que si Picasso y avait songé, il se serait simple ment engagé comme son ami Apollinaire ! Ignorance absolue de la problématique du peintre, mais tout autant de ses sentiments. Quand j’ai découvert que, dans son papier collé la Bouteille de Suze, en 1912, Picasso avait collé des morceaux du grand discours de Jaurès au Pré Saint-Gervais contre la guerre des Balkans, je lui ai demandé si c’était par hasard. J’ai obtenu un rugissement : « Bien sûr que non. Tu sais bien que j’étais contre la guerre ». J’étais en effet le premier à l’avoir écrit dans ma biographie de 1964, intitulant le chapitre : « Insoumission au cubisme et à la guerre ».

On peut penser qu’Uhde est aveuglé parce qu’Allemand. Mais comment expliquer l’aveuglement général ? Sauf Aragon, premier à en avoir parlé avant d’y revenir dans la Peinture au défi, Tzara, Raynal et Paulhan, personne en France ne s’est intéressé à la problématique des papiers collés et tous les textes que je cite ont été publiés dans des revues pour quelques-uns. L’article-clef de Clement Greenberg de 1958 n’a jamais été traduit.

J’ai pris comme exemple ce qui chez Picasso a tourné autour d’lngres, mais il en a été de même avec l’art nègre, où l’on a voulu voir une référence de barbarie, alors que Picasso y a vu d’emblée un art raisonnable et savant. Mais de l’avoir souligné me vaut, dans un récent compte-rendu américain de mon catalogue du cubisme, d’être pris à partie pour avoir écrit que Picasso au lieu d’être un liquidateur de l’art comme le croyait Caillois a été « un liquidateur de privilèges et de pré jugés, en fait de provincialismes européens, d’un européocentrisme que le XXème siècle n’a cessé à juste titre de démolir ». Art in America — qui ne se gêne pas par ailleurs pour combattre l’européo-centrisme quand celui-ci le blesse —,demande à cette occasion si je parle de Picasso ou de Franz Fanon.

Picasso reste, pour la plupart des aspects culturels de sa démarche, un clandestin dans l’histoire de l’art du XXème siècle. Espérons que les nouveaux « rappels à l’ordre » qui se multiplient un peu partout n’empêcheront pas de mettre au jour ses problématiques, c’est à dire l’outillage intellectuel et culturel qu’il nous a légué en même temps que son œuvre.

Pierre Daix.

Picasso, Verre et bouteille de Suze, 1912.

« Tu sais bien que j’étais contre la guerre ». Zoom : cliquez l’image.

On pensait jusqu’ici — et le penseur naïf qu’il y a en nous pensera toujours — que l’espace et le temps n’étaient qu’un milieu indifférent, neutre, sans bords, apte à recevoir n’importe quel objet, n’importe quel événement. Deux cadres inanimés, dépourvus d’attributs, incolores et passifs : la perspective renaissante, solidaire de cette pensée, son corrélat en quelque sorte dans le champ de la figuration, en tira le prestige immuable de l’évidence : elle était la représentation « fiable » du réel.

Or, une retombée — la coïncidence entre un discours scientifique et son double dans la représentation, ou l’inverse — est venue remettre ce système en question, sous ses deux faces, et peut-être pour la première fois de l’histoire contemporainement [9] : la théorie de la relativité restreinte date de 1905 ; sa « chute » dans le visible, les Demoiselles d’Avignon, de 1907.

Ces deux versants d’une même rupture, d’une même contestation de l’espace newtonien, « absolu, vrai et mathématique », et de la conception classique du temps, proposent une nouvelle version, à première vue invraisemblable — comme chacune de celles qui ont marqué une coupure irréversible du savoir — des deux milieux : le contenant uniforme, le support sans densité ni épaisseur, ce lieu abstrait, vide et sans limites, théologique presque, ne cadre pas la réalité : « Rien que des temps locaux, fragmentés, contradictoires, co-enveloppants ; et des espaces variables, conditionnés par la situation de celui qui les mesure ».

Le nouveau système de coordonnées — l’espace-temps — se démultiplie à l’infini ; d’une part, les deux absolus, à présent caducs, ne sont que métaphores l’un de l’autre, réversibles l’un dans l’autre ; et d’autre part, ou plutôt, ils sont chaque fois moutures, l’un et l’autre, d’une même énergie indifférenciée : comme si tout l’univers n’était qu’un système contrôlé de mutations, de métamorphoses .

des lieux contigus et autonomes

De ce système, les Demoiselles d’Avignon sont l’épiphanie : aucun espace, aucune perspective, fut-ce la plus déformée ou anamorpohique, n’y totalise la représentation : tout est déconstruit, désensemblé, dans des scènes ou des lieux contigus mais autonomes, indifférents les uns aux autres, dont les lois et la physique sont parfois visiblement antagoniques, contradictoires ; chacun exhibant une géométrie locale, et contestant, non sans violence, l’illusion d’une métrique universelle. L’espace, devenu la région d’une certaine consistance magnétique, la zone d’une certaine gravitation, commande et règle seulement les proportions, les formes étirées ou amassées du personnage qui y fait centre ; les propriétés métriques du ontenant sont désormais indissociables de celles du contenu ; on sent que si l’une de ces figures — dont les déformations ont été un peu vite attribuées à la seule influence de la sculpture africaine — abandonnait un instant son territoire, elle deviendrait, immédiatement, autre, l’autre de son espace, travestie, méconnaissable.

A l’intérieur de chacune de ces parcelles d’inertie, de ces contrées hétérogènes juxtaposées, règnent un code absolu, des conventions anthropomorphiques strictes : « Sur la portion gauche des Demoiselles d’Avignon, le nez est représenté de profil dans les visages vus de face, comme dans la Femme se coiffant et le Portrait de Gertrude Stein, et dans les têtes, peintes plus tard, de la portion droite, les nez font figure de disques plats brandis devant les visages [10] ».

Les Demoiselles, lues ainsi, dans leur retombée relativiste, pourraient constituer le manifeste d’un nouveau réalisme, universel : aucun point de vue unique pour imposer sa distorsion, ses déformations — pas plus que dans les visages des cosmonautes au moment où ils subissent la pression du décollage ou jouissent de la légèreté du vide —, rien que le corps inventé par un espace où la distribution des masses est autre, autres donc la métrique et la géométrie.

Il resterait néanmoins, dans ce document du réalisme relativiste, un résidu : l’observateur étant en mouvement lui-même, la grandeur, la forme, la masse et l’énergie de l’objet regardé se modifient nécessairement avec son état propre. Dès lors, à partir de quelle contingence, de quel œil — de quelle subjectivité — regarde-t-on les Demoiselles ?, à partir de quel espace plongeant couronne-t-on la diversité des espaces juxtaposés, et contemple-t-on ces univers fragmentaires, dispersés ?, comment totalise-t-on ces fractures ?

le point de vue de personne

Dans sa conséquence ultime, la relativité conduirait à l’impossibilité de la représentation : l’univers ne serait contemplé en vérité que du point de vue de personne, d’un focus imaginarius [11] situé à l’infini, clôture de toute science et de toute figuration.

Tout regard, posé sur la figure, sur le modèle, est déjà partiel, insuffisant, et voué à sa propre oblitération, à son dépassement par un autre, à partir d’un point plus englobant. Autre jamais atteint de tout regard relativiste possible : cécité ou illusion d’un absolu faisant retour, et qui serait celui de la « vraie » perspective.

Picasso, en finissant les Demoiselles, a peut être senti le piège de cet impossible, le défi paradoxal de cet imaginaire. De là peut-être que sa rage iconoclaste s’est versée dès lors à l’autre bout du regard : sur l’objet. La toile, il serait inutile de continuer à en agrandir le format — elle ne pourrait jamais rendre compte d’une totalité inexistante —, d’y multiplier les régions, les divisions, les scènes — il manquerait toujours celle du Maître regardant, avec les formes et les couleurs inhérentes à l’espace d’où il regarde, dans l’autonomie de ses lois. Les approches in-sommables de la réalité, les distorsions et déformations de tous les univers concevables, se sont alors concentrés, réduits sur une seule figure : ce fût la naissance du cubisme.

La suite d’hommages et de profanations des Ménines qui a marqué chaque coupure dans le développement de l’œuvre de Picasso était déjà présente dans cette première subversion que constituent les Demoiselles.

Les rappels historiques, en ce sens, ne manquent pas. En même temps qu’il réalisait les esquisses des Demoiselles, Picasso travaillait à un autoportrait évoquant celui de Velazquez dans Les Ménines ; un chien du même carnet, rappelle le mâtin velazquien. Les premiers dessins pour les Demoiselles incluent à l’arrière-plan une porte par laquelle arrivent les visiteurs ; citation explicite de celle par où le double du peintre, Nieto Velazquez, aborde, ou peut-être fuit. l’espace de la représentation, dans le tableau modèle [12].

une réponse ironique

L’insertion du regard totalisateur à l’intérieur de la toile, d’où il englobe, dans une illusion proprement baroque, et l’espace à partir duquel nous contemplons le tableau, et le regard que nous posons sur lui ; l’impossibilité du Maître à englober de son regard l’espace même qu’il est en train de représenter et qui inclut le nôtre ; l’astuce fallacieuse d’un miroir qui fausserait les distances et la perspective : tous les termes de ce paradoxe ou de ce trompe-l’œil inversé que sont les Ménines ne forment-ils pas une réponse — encore une retombée, celle-ci fort achronique —, une réponse ironique peut-être, à la question du réalisme relativiste, au fantasme d’une totale description, d’un univers pluralisé ?

Picasso, comme dans tous ses virages, dans chacune des contradictions violentes qui ont aimanté son œuvre, et l’ont investie de leurs tensions, a voulu, peut-être, aller, à partir du cubisme, plus loin dans sa réponse que Velazquez [13].

L’art contemporain lui doit ce desafio.

Severo Sarduy

Je vous envoie deux courtes réponses différentes sur Picasso. L’une répond brièvement à vos cinq questions complexes, qui portaient moins sur Picasso lui-même que sur la réaction des Expressionnistes Abstraits Américains de ma génération à son travail (évidemment, je ne peux guère parler que de moi à ce sujet ; ce que je dis des autres américains, ce sont seulement mes impressions sur leur réaction). Le second texte, encore plus bref, consiste en une série de notes que j’ai rédigées en novembre 1980 et avril 1981, quelques mois après une visite semi-privée de l’énorme rétrospective Picasso du Musée d’Art Moderne de New York, faite en compagnie du journaliste d’art Robert Hughes et, par intervalles ce jour-là, de William Aubin, Directeur du Musée d’Art Moderne, et Responsable de cette exposition.

D’abord, pour répondre à vos questions :

Quelle fut selon vous l’importance, pour les futurs « expressionnistes abstraits », de l’arrivée de Guernica à New York à la fin des années trente ?

Je vivais à Paris à la fin des années trente, quand Guernica arriva à New York. Je ne puis par conséquent donner l’opinion sur la façon dont la toile fut reçue par les futurs expressionnistes abstraits. J’insisterai cependant sur ce fait, que les intellectuels européens ne semblent pas soupçonner à quel point les intellectuels et artistes new-yorkais étaient nourris de marxisme dans ces années trente (une époque aussi tragique psychologiquement, pour beaucoup d’américains, pris un par un, que les années de la Deuxième Guerre Mondiale). Et, sans doute, Guernica aura été particulièrement accueilli dans cette ambiance marxiste, peut-être moins pour ses qualités picturales que pour son importance politique — ce que Picasso lui même, à cette époque, mettait indubitablement en avant, comme une réponse publique au fascisme.

matisse ou picasso ?

On considère volontiers, en France, que les principales influences qui s’exercèrent sur Pollock, Rothko, Newman, De Kooning et vous-mêmes, dans vos années « de formation » et ensuite, furent celles de Matisse et de l’ « automatisme » surréaliste. Qu’en était-il de la référence à Picasso dans vos préoccupations d’alors ?

Vous me questionnez sur Pollock, Rothko, Newman, De Kooning (vous auriez pu ajouter Gorky) et moi-même, face à Picasso, dans les années 40 et 50 ; vous mentionnez l’importance supposée, à cette période, de Matisse et de l’automatisme surréaliste, ce qui selon moi est une impression fautive. Un marchand de tableaux très important, de la taille de Maeght ou de Beyeler, avait voyagé à travers toute l’Amérique au début des années 40, pour voir le travail de 30 ou 40 artistes qui se considéraient influencés soit par le surréalisme, soit par l’art abstrait. Ce marchand (Sidney Janis) vint me voir en dernier (j’étais peut-être le plus jeune ; je ne m’en souviens pas, et n’ai pas lu le livre qu’il écrivit sur son voyage de prospection), et quand je lui ai demandé (en 1942 ?) quel artiste contemporain avait l’influence la plus profonde, il me répondit sans hésiter Paul Klee. Mais cela était peut-être dû au fait qu’il interrogeait à la fois des « surréalistes » et des « abstraits », et que Paul Klee était certainement un peintre que les deux groupes pouvaient admirer. Ma propre conviction, très forte, est que, pour les modernes, c’est Picasso par dessus tout que les peintres avaient en tête, lui plus que quiconque. Les exceptions, parmi les Américains que vous citez, pourraient être Rothko, admirateur de Matisse, et qui disait ouvertement que, selon lui, le cubisme était un désastre ; Newman, qui, à l’époque, pour nous, était au fond un « peintre du dimanche » ; et moi-même, qui étais intéressé à la fois par Picasso et par Matisse, à égalité. Je me souviens d’avoir participé à un Colloque au Musée d’Art Moderne (1950 ?), où Alfred H. Barr Junior, alors Directeur du Musée, m’a demandé depuis la salle si je préférais Picasso ou Matisse ; ma réponse, peut-être trop rapide, fut Picasso, à cause de son intérêt pour la mort, que j’opposais à l’intérêt de Matisse pour la vie seulement.

Mon opinion, à propos de Gorky, De Kooning, Pollock et Matta (qui était dans notre milieu au tout début des années 40), est que leur intérêt pour Picasso prenait les dimensions d’une véritable obsession. Gorky, finalement, se libéra de Picasso par l’automatisme surréaliste ; mais De Kooning et Pollock, à mon avis, demeurèrent hantés par Picasso, particulièrement par la conception que Picasso avait de la figure humaine. Les deux tableaux de Picasso les plus admirés, peut-être, par nous tous, étaient très « formels » : L’Atelier (1927-28), de la collection du Musée d’Art Moderne, et Le Peintre et son Modèle (1928), (1928), qui appartenait à cette époque à la collection de Sidney Janis. Il me faut ajouter que les Américains se trompaient quelque peu, sans le savoir, sur la grandeur constante qu’ils accordaient à l’art européen du XXème siècle, à cause de la qualité exceptionnelle des collections publiques à New York et autour : le Musée d’Art Moderne, le Musée Guggenheim, la collection Katherine Dreier, la collection Arensberg, la collection A.E. Gallatin, toutes ouvertes au public en 1940 (alors que, même si l’on prend tous les musées d’Europe, nombre de chefs d’œuvre du XXème siècle ne pouvaient pas être vus dans les expositions publiques en 1939).

Qu’est-ce qui, dans l’œuvre de Picasso, a été le plus déterminant pour votre propre œuvre et votre propre travail ?

J’imagine que la principale influence de Picasso sur moi, inconsciemment, fut le « medium » du papier collé. Quoique je sois certain d’avoir été influencé par beaucoup d’autres voies subtiles, mais toujours inconsciemment, dans le sens d’un « après-coup ».

le refus de devenir « abstrait »

Quelles leçons, selon vous, peut-on tirer aujourd’hui de Picasso (sur le plan de l’éthique, de l’esthétique, de la « biographie ») ?

Pour parler technique, au niveau du feeling, la force absolue de l’homme ; au niveau éthique, son refus délibéré de devenir complètement « abstrait », au sens de Mondrian (l’artiste que je placerais aux côtés de Picasso et Matisse pour l’Europe du XXème siècle), alors que Picasso en avait très certainement la capacité. J’affirme que c’était, de la part de Picasso, un choix délibéré, conscient. Pour parler encore du point de vue éthique, ce choix fut aussi ce qui l’entraîna vers sa plus grande faiblesse, qui fut d’avoir laissé sa personnalité romantique dominer sa peinture, comme dans le cas de Wagner, au lieu de l’art dominant la personnalité biographique, comme dans le cas de J.S. Bach...

Vous avez longuement réfléchi sur la proposition de Picasso disant que si une couleur venait à lui manquer, il en prenait une autre sans problème. Comment appréciez-vous cela aujourd’hui ?

J’ai déjà publié quelque part une observation sur la phrase de Picasso que vous évoquez, disant que s’il manquait de bleu il choisissait simplement une autre couleur, en la critiquant depuis le point de vue des petits enfants (soit dit en passant, une part de la grandeur de Matisse est sa plus grande complicité et proximité avec l’art des enfants). Si les enfants manquent de bleu, vous ne pouvez pas leur offrir une autre couleur pour le remplacer. Ils préfèrent, dans ce cas, laisser la peinture inachevée, plutôt que d’utiliser une autre couleur. Mais c’est en partie un problème sémantique. Par « couleur », les enfants veulent dire la teinte : bleu, orange, vert, etc. Picasso, en adulte, sait ce que la plupart des artistes savent (ce fut l’un des principaux objectifs de la modernité que de détruire cette position), que la couleur est aussi « ton », intensité, c’est-à-dire, à des degrés variés, lumière ou ombre, et que si la peinture « fonctionne » au premier chef en termes de tonalité, alors oui, on peut substituer à un bleu donné une autre couleur, si elle a exactement la même tonalité que le bleu manquant. Je suis certain que Matisse aurait été d’accord avec les enfants, — pas Picasso.

Voilà pour vos questions, à propos desquelles on pourrait écrire tout un petit livre, si la vie était assez longue !

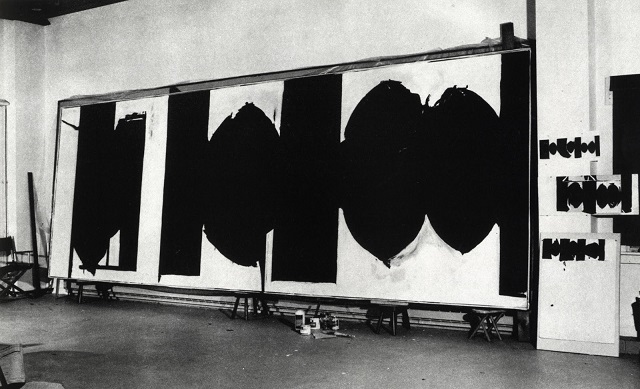

Robert Motherwell, Élégie à la République espagnole, n°100, 3ème état, 1963-1975.

Photo St Sloman. Zoom : cliquez l’image.

Je vous livre mes notes sur l’énorme exposition Picasso, pratiquement sans rien y retoucher. Le lecteur aura à les compléter pour lui-même.

1 — Son déclin pictural commence étonnamment tôt, 1940. Mais il y a de nombreuses exceptions, comme...

2 — La sculpture reste de la plus haute qualité, tout au long de la vie de Picasso, au même titre que les sculptures de Matisse et Degas — les trois que je préfère, en tant que sculpteurs, à Rodin et Brancusi.

La surprise folle de cette exposition est qu’il inventa le collage en sculpture. Le tout premier collage avec un cannage de chaise fonctionne encore comme de la peinture pure, mais c’est après avoir fait la sculpture métallique de la Guitare qu’il découvrit la nature réelle du collage — le collage étant la plus grande invention de la modernité — et c’est après qu’arrivent les séries, incroyablement belles, de papiers collés.

3 — Léo Stein pensait que Picasso, comparé à Matisse, était un illustrateur — en partie vrai...

4 — Sens envahissant de la présence d’un homme ; ou, contradiction immédiate, Colosse...

5 — Mobilité, aptitude au changement — styles, femmes, ateliers, amis, lieux...

6 — Guernica. Son importance profonde ne peut être appréhendée que si le tableau est entouré (comme c’est le cas au Musée d’Art Moderne) de tous les dessins, peintures, esquisses, croquis qui s’y rapportent.

7 — On pourrait écrire un livre sur son attitude envers les femmes (depuis cette note, un livre a effectivement été fait : Picasso, Art as Autobiography, de Mary Mathews Gedo, The University of Chicago Press, Chicago & Londres).

8 — Le premier peintre super-star dans l’univers des mass-media — que de problèmes ! Pour lui spécialement, mais aussi pour nous, son public...

9 — La Nostalgie est le grand ennemi de la Modernité. Picasso est empli de nostalgie, légendes grecques, pastorales romaines, vieux amants, acrobates, saltimbanques, costumes historiques, les débris de l’Europe, de l’Europe académique...

10 — Les dangers d’un « paradis artificiel » — la Côte d’Azur. Est-ce que quelqu’un a jamais vu Matisse ou Renoir sur la plage ?

11 — Les dessins et œuvres graphiques soutenus jusqu’ au bout.

12 — Un Espagnol primitif passant sa vie dans la France sophistiquée. Mais préserve en somme sa vérité existentielle intime pour lui, se fiant à ses instincts, comme un animal malin, à la Cour de Louis XIV...

13 — La clarté de son épistémologie en face de l’abstraction — toujours clair, quel que soit le degré d’abstraction qu’il désire dans un travail donné.

14 — Son enjouement, quelquefois touchant, souvent complaisant, égomaniaque, si l’on pense à Piero della Francesca ou à J.S. Bach...

Des deux réponses, j’avoue une légère préférence pour la seconde. Voilà [14] !

Robert Motherwell.

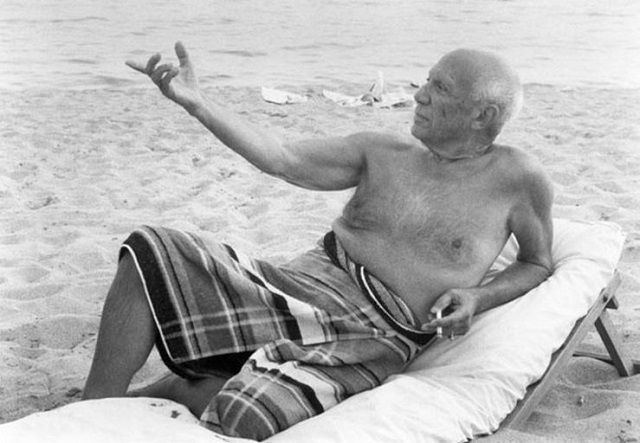

Sur la plage (Cannes, 1965). Photo Lucien Clergue.

http://www.pablo-ruiz-picasso.net/. Zoom : cliquez l’image.

« Je n’ai rien de commun avec un homme comme Poussin ». Picasso

« Pour conclure, il (Picasso) ne cesse de se demander ce que dirait Poussin s’il voyait son œuvre sur le mur. “Il serait sans doute très content” dit Picasso ».Picasso dit... de Hélène Parmelin

O chers, O magnifiques, O très presque saints

Poussa et Picassin,

c’est d’abord par quelques vers que je commencerai cet hommage :

non pas exposé critique car la critique contemporaine

avec son attirail conceptuel et son jargon est détériorante.

J’entends dresser un tombeau — construire avec ces lignes

un hommage

à ces O combien sages, O combien mages, Poussa et Picassin,

nos géniaux picassiettes.

Et si j’emploie le mot cher c’est pour marquer la tendresse,

une grande tendresse

à ce splendide chauve, à cet imposant chevelu,

nos modernes,

mon Pisso et mon Poucassin,

signes péremptoires, éclatants de notre peinture d’extrême-occident,

signes rassurants aussi, souches prodigieuses, spectacles d’histoire,

pages d’art, bornes milliaires,

fécondes matrices,

mythes résorbés par intuition profonde en admirables images,

Donc, il y a longtemps que je désire écrire sur ces grands hommes,

il y a longtemps que j’ai l’esprit hanté etc.

Poussin, Le Massacre des Innocents, 1625.

147 × 171 cm. Musée Condé, Grande galerie, Chantilly. Zoom : cliquez l’image.

Donc, Poussin, Picasso. Ce n’est pas la critique contemporaine mais un ami de Poussin, Chantelou, qui annonce le jumelage. Devant le Massacre des Innocents, il s’exclame : « un grand espace vide qui ne serait pas une moindre laideur que de voir une face humaine la bouche sur la joue au lieu d’être au milieu du visage au-dessous du nez ». Voilà l’acte de naissance de nos prometteurs jumeaux, de nos hardis novateurs, pourtant picassiettes s’il en fut comme tout grand créateur. « Oui, Poussin imite » dit Gide. « L’impulsion créatrice de tout peintre ce n’est jamais la nature qui la donne mais bien telle œuvre précédente où déjà la nature soit interprêtée », excuse Malraux. « Continuer l’Art où les Anciens l’ont laissé » conseillent Ingres et Cézanne. Poussin suce le lait de Raphaël pendant que Picasso se pend aux pis du Greco. Ah les voraces ! ah les petits monstres ! De vrais peintres, en somme.

les poètes de la peinture...

Parce qu’il y a les peintres de la peinture et les poètes de la peinture. A ne pas confondre. Aussi passionnants les uns que les autres mais si différents ! N’avancent pas dans la vie et la peinture à la même vitesse. Les poètes n’ont en général pas le temps d’ingurgiter toute l’histoire de la peinture pour délivrer leur message. Trop pressés. Par la vie, justement, la maladie, la folie, par la mort. Ils choisissent leur trou et le creusent à fond, rapido, avec rage, avec violence, à coups d’ongles et à coups de dents, ils se barbouillent de terre, de couleurs, de sang. C’est pas toujours très beau à voir mais l’effet est ravageant. Pas le temps de s’arranger avec le traintrain de l’existence, avec les autres : l’horreur est là, faut faire fissa pour lui balancer son fait à la gueule. Voyez Watteau, voyez Géricault, voyez Seurat, voyez Van Gogh, voyez Egon Schiele... Bien sûr, ça meurt jeune chez les poètes de la peinture, c’est comme chez les poètes de la poésie, surtout en cette fin de siècle, le 19ème, qui met en place le dispositif qui va produire les monstruosités du 20ème. Ça sort vaincu, en boitant, par la petite porte, honteusement, misérablement, anonymement souvent. Pas de ventes, pas de gloire, pas de fréquentations des grands de leur temps. Ça n’a pas fait ses choux gras de la communauté qu’ils ont gifflée, mais la baffe est là et on peut voir de temps à autre ces superbes échymoses jaunes, vertes, violettes, mauves, rouges, roses et bleues, qui viennent gonfler la peau de l’espèce. Oh, elle s’en remet bien l’espèce des coups symboliques, des baffes d’art que les poètes lui mettent, pourtant de la vérité est passée et le paradoxe c’est que ce sont ces traces d’écriture et de couleur qui constitueront sa mémoire à l’espèce. Belle revanche des boiteux et de toutes les gueules cassées de la poésie !

... et les peintres de la peinture

Les peintres de la peinture, eux, c’est autre chose. Certes, ils lui en crachent aussi un morceau de sa vérité à l’être sexué, sourd, aveugle, occupé à se perpétuer, mais sur un autre tempo, selon de tout autres stratégies. Ils ont une manière bien à eux d’amortir les coups et de les administrer. Ils prennent bien leur temps car ils ont le temps : c’est long, en général, une vie de peintre de la peinture, et c’est bien rempli. Ils ont un côté plus cool, un peu fonctionnaire, faut bien dire. Aiment pas être dérangés, par les voisins, la maladie, la folie, par la vie quoi ! Trop à faire. Au boulot tôt le matin, ponctuels, dans leur atelier. Ah l’atelier ! mot magique, caverne d’Ali-Baba, repère d’alchimiste où les petits objets d’art sont transmués en pépites sonnantes et trébu chantes. Cela étonnait d’ailleurs beaucoup Joyce de constater que le moindre gribouillis de Picasso coûtait une fortune alors que ses pages de Finnegans Wake ne valaient pas un clou : autre économie libidinale et symbolique chez l’un et chez l’autre, et du coup autre économie tout court. Et ils sont bien gardés les peintres de la peinture, il y a dans l’ombre la future veuve qui veille, protège, gère, l’inspiratrice, la Femme-du-peintre-de-la-peinture-et-mère-de-ses-enfants. Voyez mon Pousso et mon Picassin, ils la prennent pas de front l’espèce, ils vont pas se planter tête la première dans ses poteaux, ses miradors, ses fils de fer barbelés... Ils contournent l’obstacle, ils biaisent, ils composent, ils agitent la muleta pour que cet énorme tas stupide et meurtrier qu’on appelle l’humanité continue d’embrocher le vide de ses cornes et de charger son propre néant. On comprend que l’un d’eux ait aimé les corridas. Non ! pas des kamikazes mes peintres de la peinture. Ils ont l’art du compromis, ils savent diviser les forces de l’ennemi, le circonvenir ; ils passent un accord avec la moitié de la communauté pour cogner l’autre. Pour l’un : l’Italie contre la France ; pour l’autre : les communistes contre les capitalistes. Quitte à renverser les alliances après, s’il le faut. Ainsi, si une moitié de la communauté boude, l’autre fait des avances : et je te commande des portraits, des tableaux pour un palais, une église, un temple de la Paix ; et le peintre répond à la commande. : et je te fais un tableau d’autel pour St. Pierre de Rome, et je te fais des assiettes, des foulards pour le Congrès du Parti, et je te mets des jolies moustaches à Staline... Il arrive que la moitié flattée ait des doutes, quand elle voit ses portraits par exemple. Elle se demande si elle aussi n’est pas vouée par ses peintres aux Enfers. Alors elle fait grise mine, n’achète plus. On appelle ça « les années difficiles » dans la vie des peintres de la peinture. Pousso et Picassin ont connu les leurs.

le vol des femmes au dessus des charniers

Deux femmes courant sur la plage ou La course, 1922.

Huile sur contreplaqué 34 x 42,5 cm. RMN. Zoom : cliquez l’image.

Mais qu’est-ce qui, au-delà d’une trajectoire commune de leur vie de peintre unit mes deux P.P. ?

Je dirai que c’est cette façon qu’ils ont l’un et l’autre de faire lever dans la peinture le bras et la jambe de leurs femmes au-dessus des charniers. Ce vol élégant, cette danse légère, cette insouciance, cette façon de prendre son pied en franchissant les braises, de papillonner au-dessus de cette croûte purulente qu’on appelle la terre. Voyez l’Empire de Flore, l’Enlèvement des Sabines [1635], la Bacchanale devant un terme de Pan, Le massacre des Innocents, les Baigneuses, les Femmes courant sur la plage... Pendant que chez ces Messieurs ça s’étripe, ça s’égorge, ça se fait encorner et bouffer par le Minotaure, chez ces Dames, ça traverse tranquillement la scène du monde, les petits doigts du pied et de la main vers le ciel. Tantôt avec un air un peu douloureux dans le masque, pour justifier un éventuel Ministère aux Droits de la Femme ; ou alors l’air franchement rigolard. Une belle partie de surf, longue glissade d’un bout de l’immémoriale chaîne de l’espèce à l’autre. Or, ça, cette façon de mettre en scène dans le registre du muet, la tragi-comédie de l’être causant, c’est le critère absolu d’un vrai savoir sur le sexe et l’amorce de la pensée de son au-delà. Et sur ce point chapeau à nos Pousso et Picassin !

Pas de doutes, donc : ils sont très proches mes jumeaux. Et pourtant, pourtant..., plus je les regarde grandir, plus... je les vois se différencier, devenir l’un Poussin, l’autre Picasso. Et ce n’est pas qu’une question de calvitie et de perruque poudrée, non. Il s’agit de bien autre chose, et s’ils sont grecs tous les deux, pour ce qui est de la course à la sainteté, on verra Poussin arriver nettement le premier. Examinons la biographie de Poussin : exil, mariage, prières, débauches ; véroles et chaudes-pisses au point que vers la fin sa main va en trembler, fréquentations de quelques grands de son temps (Louis XIII, Richelieu, des cardinaux, un Pape...), prières encore, peinture sans discontinuer, pour des palais, pour des églises, enterre sa femme, meurt quelques mois après.

Celle de Picasso : peint lui aussi sans discontinuer, exil, vit avec une femme, puis une autre, une troisième..., engendre, se multiplie, subodore que quelque partie importante se joue dans cette course de relais que courent ses femmes, brouille avec un plaisir pervers les pistes des héritages et de la paternité, amène ses proches à se déchirer, surestime ses forces et se voit coiffé au poteau par la dernière qui a eu le témoin entre les mains,dit comme tout espagnol aimer la messe, la corrida et le bordel, va trop à la corrida, pas assez à la messe et au bordel, fréquente les grands de son temps malheureusement triste époque Thorez n’est pas Louis XIII, là où Matisse se consacre à une chapelle il décore une église déconsacrée en un Temple païano-laïque de la Paix, refait l’Enlèvement des Sabines [1637] de Poussin, rate ses Crucifixions, meurt et se retrouve sous terre foulé aux talons de La Femme au vase, ce gros bibendum de déesse-mère qu’il a toujours affectionné. Voilà ce que c’est d’avoir trop roulé des mécaniques devant les totems avignonais ! Au total, trop de faunes, de nymphes, de satyres, trop de gros-méchants-minotaures, trop de marins en bordée, trop de pause, trop d’affectation virile devant le grand sac maternel, trop de je-suis-d’abord-le-peintre-de-la femme, trop de nez-phallus vissés sur des bouches-vagins et tout ça loué et noué au cul. Ah ! comme Poussin à côté s’en sort bien. Regardez ! Jupe au vent, comme son saint Paul ravi, l’envol hors boue et hors espèce... Ces vastes ciels, ce bleu inimitable, ces rouges, ces immenses paysages, ces perspectives infinies, l’air, l’espace, l’homme à sa place, Dieu à la sienne, le va-et-vient des formes et des couleurs entre eux, les femmes les plus bandantes de l’histoire de la peinture, (rien à voir avec les tronches anguleuses et l’hébètement des dondons picassiennes), le jeu, l’humour, la beauté d’un Saint Jean nu baptisant le peuple, un savoir aigu et désabusé, le plaisir pris à exalter la théologie catholique des sacrements, les mystères de la transsubstantiation dans l’Eucharistie, le saut hors du corps et de ses organes, La traversée de la mer rouge, sa lumière, La Peste, sa douceur, une violence de rapt sous l’harmonie des couleurs, la mort et la brêche béante du monde, et ces femmes, ces femmes... surgies de quelque roman de Bataille, « puériles, éperdues, riantes à force de peur... »

encore un petit effort

Cela dit, qu’il ne se tracasse pas trop notre Pablo, bien sûr qu’il sera content de lui son Poussin quand il verra son œuvre, ce « monument » du XXème siècle. Peut-être éprouvera t-il tout de même, Poussin, une légère déception, quelques regrets ; et peut-être ne pourra t-il s’empêcher de lui dire avec une confraternelle sollicitude, à son jumeau favori : « Ah Pablo ! il suffisait d’encore un petit effort pour devenir comme ton vieux Poussin un vrai saint ! »

Et au fond de sa tombe, dans l’église de San Lorenzo in Lucina, une crainte soudain lui point le cœur à Nicolas : si le frère Pablo, en cette époque de fêtes officielles, d’hommages, de célébrations, de rétrospectives, de centenaires et de panthéonnades, de retour au culte de l’Etre Suprême et de la Déesse-Raison, c’est-à-dire en cette époque de naphtalisation et de momification généralisées si le frère Pablo, parce qu’il a trop sacrifié aux Idoles, à leurs Mystères et à leurs Pompes, se voyait tiré de son terreau, traîné par les pieds, améné manu militari dans la crypte de cette vaste église parisienne dé-consacrée. .. S’il se re trouvait l’afficionado passionné, le sectateur de la virilité, s’il se retrouvait petit poussin blotti contre la volaille des Grands Hommes, tassé sous la géante aile protectrice de la Mère-Patrie qui n’en finit plus d’être reconnaissante... Si...

Alors le grand Poussin passe une main inquiète dans sa perruque, éternue un coup, se retourne dans sa tombe et il part en songe retrouver son Saint Jean sur l’île de Patmos. Là, au milieu des verts, des roses, des rouges, des ocres, des bruns, des bleus, tranquille, apaisé, ravi, il se met à peindre, à peindre et à prier pour son presque jumeau, son puîné...

Jacques Henric

On peut voir en ce moment à Beaubourg [15] la version réaliste socialiste de Guernica : elle s’intitule Massacre en Corée. Entre juin 1937, date à laquelle Picasso achève Guernica inspiré par l’horreur du bombardement de la ville basque, et janvier 1951 où il peint Massacre en Corée inspiré par l’horreur de la guerre civile coréenne, il y a, en 1944, l’adhésion de l’artiste au PCF. Sept années de part et d’autre de ce moment fatidique où Picasso décide de « combattre non seulement par [son] art, mais aussi par [sa] personne » en rejoignant ses « frères » communistes. En aval, à sept années de là, vous avez Guernica, un des sommets de la peinture. En amont, après sept années passées dans la famille, sept années de sollicitations, pressions, vexations, vous avez Massacre en Corée, la négation de tout ce que l’art de Picasso a mis en place, sa décomposition, son antithèse.

Comment s’étonner alors que le nom de Picasso, pour toute une génération d’artistes français dont la jeunesse est contemporaire de ce massacre de la peinture, soit tombé plus ou moins profondément aux oubliettes de l’histoire ? Pour cette génération, le Picasso d’après Guernica ne compte pratiquement pas et même, par contrecoup, c’est l’ensemble de son œuvre qui se trouve entâché et, de ce fait, enterré. Paradoxalement, aussi longtemps que les intellectuels vécurent sur la croyance qu’il était possible qu’existent des « artistes communistes », tant que l’illusion d’une telle conjonction resta vivace dans les esprits, Picasso qui fut en France globalement considéré comme un « artiste communiste » fut aussi, dans le même temps, rejeté en purgatoire. Car pour cette jeune génération, soit il n’était pas assez communiste, ce qui est évident, soit il n’était pas assez artiste, ce que prouve par exemple Massacre en Corée. Il a donc fallu attendre que cette idée d’« artiste communiste » fasse pouffer de rire une frange somme toute restreinte de jeunes intellectuels pour que Picasso cesse d’en supporter le titre et qu’alors on le regarde avec des yeux neufs. Avec le regard que les américains portaient sur sa peinture il y a déjà bien longtemps...

comment picasso retrouve la mémoire

Le retour de Picasso, je voudrais l’aborder non pas du point de vue de la nouvelle génération d’artistes pour qui il figure depuis peu parmi les références (à côté de Cézanne et de Matisse, mais aussi à côté de Goya, de Giotto et de Rubens), mais du point de vue, si je puis dire, de Picasso lui-même. Comment Picasso retourne à Picasso, comment après Massacre en Corée, il retrouve le Picasso de Guernica et des Demoiselles d’Avignon, comment en bref il retrouve la mémoire et le génie.

Tous les commentateurs de l’artiste s’entendent pour dire que c’est vers le milieu des années 50 que Picasso élabore le nouveau langage plastique dont sa vitalité créatrice se nourrira jusqu’à sa mort. Vers le milieu des années 50, juste après Massacre en Corée et le Portrait de Staline. Le moment qui amorce ce nouveau tournant s’appelle Femmes d’Alger, une série de 15 toiles et de dessins qui

« improvisent » sur les deux versions des Femmes d’Alger de Delacroix et à laquelle Picasso travaille à la fin 54. La période dite de la Californie, période sublime d’explosion colorée, commence là dans ce harem ouvert à la lumière où des femmes nues, seins bandant et cul à l’air, se prélassent dans des poses on ne peut plus avenantes aux regards voyeurs.

Les femmes d’Alger d’après Delacroix XV. Paris, 14 février 1955.

Huile sur toile 114 x 146 cm. Collection privée. Zoom : cliquez l’image.

Si Delacroix était entré dans l’appartement feutré des femmes sur la pointe des pieds, au grand étonnement de ses occupantes, Picasso, lui, semble y être attendu, convié, désiré. Ici, comme dans les films porno, des morceaux de corps érotiques s’emmêlent un peu dans tous les sens, on ne sait pas à qui appartient cette cuisse, à qui ce téton... Les femmes d’Alger de Delacroix étaient respectables, celles de Picasso sont donc... respectueuses : des collègues des Demoiselles d’Avignon. Ainsi, la rupture avec le réalisme socialisme se consomme là où se consom ment toujours les ruptures de famille : au bordel.

Ce point de rupture que constitue le travail de Picasso sur les Femmes d’Alger est aussi un point de jonction avec le passé : avec l’histoire de la peinture, avec la propre histoire du peintre. Pour sortir de l’impasse où l’ont fourvoyé ses rapports avec le PCF, Picasso est conduit à faire retour aux maîtres anciens et ce retour est également un retour à son ancienne façon de peindre. Ingres, Poussin, Manet, Le Gréco, Delacroix... toute l’entreprise de Picasso n’est-elle pas une sorte de « réappropriation » de la mémoire de la peinture ? Contre l’idéologie de la table rase, contre l’amnésie élevée au rang de qualité morale suprême, Picasso se souvient de ce qu’il aime. A partir du cycle des Femmes d’Alger, les références à l’héritage culturel se multiplient plus explicitement. Les études sur les Ménines débutent en août 57, et celles du Déjeuner sur l’herbe d’après Manet en août 59. Il faut également signaler la suite de toiles,qui sur le thème de l’Atelier, rendent hommage à Matisse et retrouvent dans le rythme de la couleur la vitalité du Picasso des années 30 ; citer encore La nature morte au crâne de taureau (mai-juin 58) qui reprend des thèmes traités antérieurement.

tel orphée...

Il est évident que très vite après être entré dans la famille communiste, Picasso a eu les oreilles rebattues par la dénonciation de « l’art bourgeois ». Adhérant à l’avenir radieux bâti sur les décombres des musées et des églises, devait-il par là-même voir s’éteindre tout ce qu’une histoire honnie a produit pour arracher les hommes à leur chute dans ce monde ? On dirait que Picasso, comprenant que tout cela était à brève échéance menacé de mort, a voulu une dernière fois le revoir. Tel Orphée se retournant sur la femme qu’il aime, Picasso s’est retourné sur une culture en voie de disparition et l’a accompagnée dans un ultime adieu jusqu’au tombeau. Devant l’inéluctable de cette disparition, il a célébré la beauté de l’art passé dans un raccourci semblable aux éclairs de souvenirs qui dit-on défilent dans la mémoire de celui que tout à l’heure la mort va emporter.

un homme qui n’a plus rien à perdre

Or, justement, quand il commémore les peintres du patrimoine condamné, Picasso semble leur faire dire ce qu’ils auraient pu dire crûment, violemment, dans le déchaînement de force et de vérité qui précède l’obligation finale de se taire. Lorsqu’il se fait le porte parole de Delacroix, tout se passe comme si Picasso cherchait à amplifier à l’extrême sa phrase pour la faire résonner dans un monde

qui déjà n’entend plus. L’émotion qu’avec les Femmes d’Alger Delacroix avoue timidement, sur le mode de la confidence et presqu’en rougissant, cette émotion Picasso la fait éclater sans vergogne comme un homme qui n’a plus rien à perdre. Balayée la réserve de Delacroix pénétrant avec une discrétion frémissante de sensualité contenue dans le sérail secret ! Balayé le code de l’urbanité et les usages de courtoisie ! Balayée la peur des interdits puisque demain rien ne sera plus ni défendu ni permis mais simplement mort.

Si Picasso, à partir des Femmes d’Alger revient sur sa propre peinture, s’il retourne au bordel des Demoiselles d’Avignon, c’est que la confiance dans les lendemains qui chantent l’a quitté. Le bordel, en regard de la société de bonheur annoncée, représente l’espace de sa négativité, il en déclare l’échec, prouve son imposture. Par ailleurs, le fait que Picasso ait transformé le lieu privé (fermé) du harem en un lieu public enregistre avec une sensibilité très fine une des grandes mutations de ce siècle. Comme chacun sait, nous vivons dans un monde de plus en plus socialisé, socialisant, voire socialiste, et la sexualité elle-même n’est plus désormais une aventure secrète. Je me demande après tout si l’abstraction née de la distorsion de la figure n’est pas, elle aussi, une conséquence de ce processus de « publication ». L’abstraction est peut-être une manière de résister à la socialisation globale, une sorte de démenti infligé au langage grégaire. En tous cas, dans l’éclatement des Femmes d’Alger, sous le pinceau de Picasso, quelque chose de privé, quelque chose de l’ordre du sujet a été sauvé. En semant le bordel chez Delacroix, Picasso a exposé la scène obscène, brossée comme à coup de serpe, de sa propre sexualité.

Catherine Francblin

« Cette visée je la dis transposition : structure, une autre. » Mallarmé

« Plus on retire du trou, plus on l’agrandit. » Quevedo

Ils sont tous là, dans l’étrange espace piégé, le peintre, l’infante Margarita, Doria Isabel de Velasco, la duègne, et les deux nains, et les deux courtisans, et l’homme qui sort du tableau, derrière, et le couple royal dans le miroir du fond, et le chien au premier plan. Dans la lumière latérale à la source invisible. Les Ménines. Picasso a délibérément évacué l’énigme (la question du « centre » du tableau, celle de son sujet), il a tout fait valser, il n’a fait que s’approprier les signes de Velasquez, et les a fait tourbillonner dans sa débauche de couleurs et de lignes, son carrousel, sa sarabande, il a zoomé, découpé, recadré, multiplié, répété, démoulé, substancialisé, il a cassé, picassé, étalé, chahuté, balayé, varié, fugué, coloré.

Picasso, donc, à la fin 1957, déplace son atelier au second étage de la Californie, s’y enferme avec les Ménines. Le résultat : 58 toiles en 4 mois. Une orgie. Foucault, lui, en 1966, ouvre les Mots et les Choses par son célèbre essai sur les Ménines de Velasquez, où il voit la métaphore de l’espace classique, la représentation se donnant comme telle. Lecture du philosophe, lecture du peintre. Foucault déchiffre les Ménines comme un texte, Picasso s’en sert comme un prétexte. Foucault les analyse, Picasso les utilise. Foucault les archéologise, Picasso les met en crise. Foucault fouille, Picasso barbouille. Foucault construit, Picasso rit. Foucault décompose, Picasso virtuose. Foucault explique, Picasso musique. Foucault interprète, Picasso s’y prête. Foucault architecture, Picasso caricature. Foucault sonde le musée, Picasso ne cesse de s’amuser.

« les ménines » selon Foucault

Pour Foucault, tout tient à ce point invisible que fixe le peintre figuré, et où nous sommes. Le spectateur serait-il le vrai « sujet » des Ménines ? L’espace est piégé : ce qui ordonne la scène, c’est ce point en deça du tableau, ce point de fuite à l’envers, où coïncident trois espaces. Dans l’espace figuré, fictif, le couple royal (attesté par le miroir) ; dans l’espace littéral, le regard du spectateur (l’un des pièges consiste à nous situer « à la place » du couple royal — comme si le vrai « couple royal », c’était nos yeux) ; dans l’espace réel (celui de l’éxécution), c’est la place du peintre, de Velasquez. Ce triple centre invisible, explique Foucault, est projeté et diffracté à l’intérieur du tableau : dans la figure du peintre (I’« autoportrait »), dans celle de l’homme qui s’en va, au fond (notre double, notre « reflet »), dans celles du miroir. Piège dans le piège — relayé par un piège supplémentaire, celui du « centre illusoire », du sujet apparent,— l’infante.

C’est déjà assez vertigineux. « En ce tableau », écrit Foucault, « comme en toute représentation dont il est pour ainsi dire l’essence manifestée, l’invisibilité profonde de ce qu’on voit est solidaire de l’invisibilité de celui qui voit ». Et aussi : « Peut-être y a-t-il, dans ce tableau de Velasquez, comme la représentation de la représentation classique, et la définition de l’espace qu’elle ouvre ». Ou encore : « La représentation », à partir du « vide essentiel » qui la fonde, « peut se donner comme représentation ». Ce n’est plus le jeu baroque du théâtre dans le théâtre où vacille toute vérité (Hamlet, L’Illusion Comique, Saint Genest), mais l’affirmation redoublée de la scène : centre du tableau repoussé à l’extérieur, sujet absenté, Dieu Caché.

Foucault, donc, saisit l’espace classique comme celui de la Représentation assumée : le « monde » est ordonné par le Discours, dans la coïncidence fictive entre ce qui domine, ce qui ordonne, et ce qui est ordonné. Ça va ensuite peu à peu se perturber, s’inquiéter, se déplacer, pour finir, au XIXème siècle (avec la naissance de la biologie, de la philologie, de l’économie politique) par disparaître. La thèse est connue : au règne du Discours représentatif se substitue le règne de l’Homme.

Picasso : un hymne à l’homme

Peut-être pourrait-on se demander si ce qui s’est passé dans l’archéologie du savoir ne trouve pas aussi son écho dans la peinture. Ce qui retenait l’attention chez Velasquez, c’était, dans son énigme même, le sujet du tableau (c’est ce sujet qui fonde son espace). Au XIXème siècle, avec Van Gogh, avec Cézanne, c’est l’espace qui commence à fonder son sujet : ce qui nous retient, ce ne sont pas les cyprès, les arlésiennes, les pommes ou la montagne Sainte-Victoire — c’est Van Gogh, c’est Cézanne, c’est « l’homme ».

Picasso, lui, arrive à l’extrémité de cette histoire, la sature, la clôture, l’achève. Pauvres critiques académiques, qui lui reprochaient de « défigurer » l’homme ! Comment ne pas voir que sa peinture est au contraire rivée à l’homme, viscéralement, que c’est de l’homme, de l’homme en mouvement, de l’homme capté de tous les côtés, mais rien que de l’homme, de l’homme enflé, proliférant, envahissant, de l’homme biologique, historique, artistique, politique, c’est l’hymne à l’homme, le dernier grand hymne au bonhomme, à sa fécondité, à sa virtuosité, à son habileté, à sa santé, à sa sexualité. Le Dieu Caché, là-dedans, s’est bel et bien évaporé, quand il n’a pas été paganisé, mythologisé, platement ronsardisé.

On sait que Foucault commençait à enregistrer, dans l’ordre du savoir, la fin du règne de « l’homme ». La peinture, sur ce point, semble avoir pris un peu d’avance : avec les grands papiers découpés de Matisse, avec Pollock, avec Rothko, avec Newman, l’homme a été plutôt largué, excédé. Il a disparu dans l’opération, on est passé à autre chose, la couleur enfin libérée, l’espace démesuré, la vibration mystique, la musique, la dissolution dans l’évidence, l’effacement dans la présence. C’est devenu post-humain, trans-humain, effectivement trans, comme si ceux-là avaient su qu’il n’était d’autre issue que de réinventer, avec les moyens du bord, un peu de transcen dance.

la fente sacrée