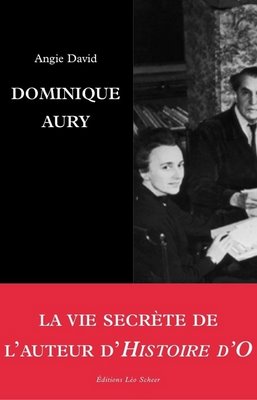

Dominique Aury en 1954, année de la publication d’Histoire d’O.

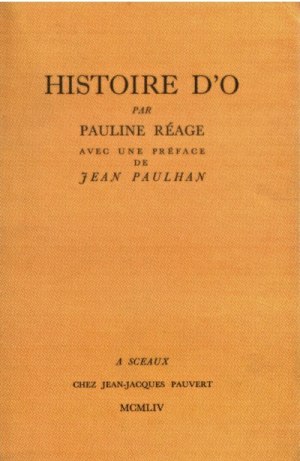

En 1954, Jean-Jacques Pauvert, jeune éditeur de 28 ans, qui s’est déjà risqué dans la publication de plusieurs textes de Sade [1], publie Histoire d’O. Le livre est signé par une mystérieuse Pauline Réage. Voici l’histoire de ce récit qui fit scandale dans les années cinquante et de celle qui l’écrivit de manière clandestine, au crayon, la nuit, dans son lit, avant de révéler au grand public, quarante ans plus tard, qu’elle en était l’auteur, Dominique Aury, la seule femme membre du comité de lecture de Gallimard pendant vingt-cinq ans. A l’ombre de Jean Paulhan.

Dans La traversée du livre, le premier volume de ses Mémoires, Pauvert raconte :

Je voyais souvent Jean Paulhan. J’avais entamé sérieusement mes Oeuvres complètes de Sade, qui l’intéressaient beaucoup. J’allais assez régulièrement à ses réunions du mercredi chez Gallimard. Il arrivait que nous déjeunions ensemble. Il m’avait même convié rue des Arènes. Il semblait avoir apprécié mon article de la revue mort-née Palimugre, que j’avais fini par lui montrer, et ma préface à la Justine du Club Français du Livre.

Je voyais souvent Jean Paulhan. J’avais entamé sérieusement mes Oeuvres complètes de Sade, qui l’intéressaient beaucoup. J’allais assez régulièrement à ses réunions du mercredi chez Gallimard. Il arrivait que nous déjeunions ensemble. Il m’avait même convié rue des Arènes. Il semblait avoir apprécié mon article de la revue mort-née Palimugre, que j’avais fini par lui montrer, et ma préface à la Justine du Club Français du Livre.

Nous nous entendions plutôt bien. J’appréciais le genre d’humour faussement naïf de cet homme grand et massif, à tête un peu de hibou, avec ses cheveux dressés n’importe comment, qui parlait d’une voix si fluette. Ses Fleurs de Tarbes et sa Clef de la poésie m’avaient laissé comme au bord d’un maquis incompréhensible, mais son Guide d’un petit voyage en Suisse m’avait ravi. Et puis il s’était montré courageux sous l’Occupation. Et il y avait sa Lettre aux directeurs de la Résistance...

Pendant l’hiver 53-54, à vrai dire, il commençait à m’agacer. Depuis de longs mois, il avait évoqué presque à chaque rencontre un mystérieux manuscrit qui semblait l’occuper beaucoup : il m’en parlait de façon de plus en plus pressante, aurait-on dit. Il n’y a que vous qui puissiez le publier, disait-il. Vraiment, je ne vois que vous. Personne d’autre n’oserait.

À force de lui répondre que certes, je lirais ce manuscrit avec plaisir, mais sans jamais rien voir venir, je m’étais lassé. D’ailleurs il ne m’en parlait plus guère.

Un soir du mois de décembre, ou de janvier, il tombait une pluie glaciale, je le rencontre dans la rue Jacob. Nous échangeons quelques mots, et tout d’un coup il me dit : Vous savez, le manuscrit dont je vous ai parlé, eh bien, je l’ai justement avec moi.

Et il me montre une enveloppe qu’il avait dans la main. Rancunier, je ne manifeste pas beaucoup d’enthousiasme. Alors il me met l’enveloppe presque de force dans les bras. Mais si, mais si, vous allez voir. D’ailleurs il n’y a que vous, etc.

Je rentre chez nous, trempé et d’assez mauvaise humeur, en somme. Après le dîner, je jette tout de même un coup d’œil au manuscrit, tapé à la machine, très proprement, avec juste deux ou trois corrections manuscrites. Titre : Histoire d’O. Un petit mot de Paulhan, au début (adressé à qui ? à moi ?) :

« Je voudrais bien que vous la lisiez. Ou je me trompe fort, ou c’est un livre qui aura un jour sa place dans l’histoire de la littérature.

(Ai-je besoin d’ajouter qu’il n’est à aucun degré — malgré les petites corrections — de moi.) »

Assez intrigant. Je commence à lire.

A une heure du matin, j’avais fini, le souffle coupé. Je dis à Christiane : c’est MON livre. Paulhan avait raison ; c’est le texte que je cherchais depuis des années. Oui, je suis l’éditeur de Sade, c’est bien, mais avec Histoire d’O, je vais marquer l’époque. C’est vrai : je suis l’éditeur rêvé pour Histoire d’O, comme Histoire d’O est le livre rêvé pour moi. Il n’y a pas deux rencontres comme celle-là en cinquante ans... Je délirais.

Le lendemain matin, très tôt, trop tôt pour les convenances, j’appelle Paulhan : Je vous réveille ? Oui, un peu. — Mais voilà : vous aviez raison, c’est MON livre. Présentez-moi l’auteur, je lui signe un contrat tout de suite.

Ici, Paulhan tousse plusieurs fois. Il me dit de sa voix perchée : Oui, très bien. Hum hum... Je dois vous dire seulement qu’il y a un tout petit ennui. Oh ! vous allez voir, presque rien, une broutille. C’est que l’auteur a déjà signé un contrat avec un autre éditeur.

J’écoutais à peine. Personne ne pouvait éditer MON livre à ma place. J’étais prêt à toutes les violences. Je vibrais d’une résolution sauvage, froide. Je rêvais de couteaux, de pistolets, d’empoisonnements, d’hommes de main pénétrant la nuit chez ce concurrent haï, le poignardant et me rapportant le contrat...

Devant ce qu’il sentait de résolution criminelle en moi, et puis à cause aussi, je le suppose, du sommeil dont il était encore plein, Paulhan me lâche précipitamment le nom de l’éditeur en question : M. René Defez, les Éditions des Deux Rives. Il a à peine le temps de me dire « Après tout, il a quelques ennuis en ce moment, peut-être pourriez-vous vous arranger... », j’ai déjà raccroché.

Trente-six heures plus tard, je quittais le bureau de René Defez. Dans ma poche, le contrat d’Histoire d’O avec les Éditions des Deux Rives. Dans la sienne, un chèque de cent mille francs, anciens (environ dix mille de l’an 2000, mille cinq cents euros). Tout s’était fort bien passé.

Oui, les Deux Rives avaient de gros ennuis. La publication quelque temps avant du livre de René Despuech, Le Trafic des piastres, avait soulevé un énorme scandale, et surtout une mobilisation policière et judiciaire musclée qui battait son plein. Une bonne partie des militaires de haut rang qui gouvernaient l’Indochine était compromise, ainsi qu’un certain nombre de parlementaires et, disait-on, jusqu’à l’entourage proche de l’Elysée. Non seulement on perquisitionnait au domicile de René Defez, mais on avait tenté à plusieurs reprises de le cambrioler. Plusieurs plaintes étaient déposées contre lui.

René Defez était un homme d’un certain âge, courtois et doté de sang-froid. Pourtant, il ne subissait pas la tempête sans une certaine inquiétude. Il m’exposa ses ennuis, puis « Ah ! oui, Madame d’O, le petit porno que Paulhan m’a refilé ! Ce n’est vraiment pas le moment. Vous êtes vraiment intéressé ? J’ai versé cent mille francs, remboursez-les-moi, et le contrat est à vous. »

J’avais emporté à tout hasard mon carnet de chèques, prêt par ailleurs à en découdre avec cet individu qui me volait MON livre. Inutile : si j’avais insisté un peu, je crois qu’il aurait payé pour que je l’en débarrasse.

Je n’avais aucune idée de ce que j’allais pouvoir faire pour couvrir ce chèque, qui pour le moment, bien entendu, était dépourvu de toute provision.

Peu importait. En quittant René Defez, je volais littéralement au-dessus du trottoir. Une grande aventure commençait. Je trouvai à temps les cent mille francs.

Une question me trottait dans la tête. Qui était cette dame ? Que l’auteur d’Histoire d’O fût une femme, j’en avais été immédiatement persuadé. Christiane aussi. Mais qui ? J’avais été frappé par cette écriture nette, précise dans tous les détails de cette rêverie implacable. J’avais déjà lu des textes sortis de la même plume, j’en aurais juré. Une femme, et que j’avais déjà lue ! Le contrat des Deux Rives portait seulement PAULINE RÉAGE, et aucune adresse. Quelques noms possibles me traversaient l’esprit, pour être rejetés aussitôt. Je savais que je tournais autour, j’avais le nom qui me brûlait les lèvres, sans vouloir sortir. C’en devenait obsédant.

Heureusement, mes tortures prirent fin assez vite. Quelques jours plus tard, Jean Paulhan, au bar du Pont- Royal, me présentait Pauline Réage. C’était, bien sûr, Dominique Aury.

Nous nous connaissions bien. Et non seulement, mais je l’avais lue avec passion. Des préfaces, oui, des articles, mais surtout un court texte — comment n’avais-je pas fait tout de suite le rapprochement ! —, dans le n° XII des Cahiers de la Pléiade (aujourd’hui défunts depuis longtemps), printemps-été 1951 : « La Révolte de Madame de Merteuil ».

Elle se tenait là, dans son fauteuil, comme toujours modeste, presque invisible. Et séduisante (elle avait quarante-sept ans en 1954). Sagement coiffée, sagement mise, sagement assise comme une jeune fille bien élevée. La voix douce.

Je lui tenais des discours insensés : un chef-d’œuvre, mais surtout une révolution. Personne n’avait rien écrit de pareil, et nous allions changer le monde, parce que personne n’avait jamais mis en circulation officiellement un texte de cette nature. Elle parlait peu, me trouvant sans doute excessif. Je revins sur terre. J’allais sortir le livre très vite. Je préparais un contrat.

Il fut réduit à l’essentiel : simplement il y était exigé que figure une préface de Paulhan, « Le Bonheur dans l’esclavage », et que les droits de quinze pour cent soient partagés ainsi : douze pour Dominique Âury, et trois pour la préface de Paulhan. J’avais évidemment tous les droits pour tous les pays, les droits de cinéma, etc. Je me sentais fabuleusement riche.

Comment était née l’Histoire d’O ? Je ne m’en souciais pas à l’époque. Le livre était là, c’est tout. C’est peu à peu, au fil des années, que tout se reconstitua. Par exemple, en 1969, quand Dominique Aury restitua pour moi l’aventure dans un texte déchirant, Une fille amoureuse, dont je raconterai en son temps la naissance :

« Une fille amoureuse dit un jour à l’homme qu’elle aimait : moi aussi je pourrais écrire de ces histoires qui vous plaisent... Vous croyez, répondit-il. [...] Un soir, après ce "Vous croyez ?" de la première page, et sans avoir l’idée qu’elle se trouverait un jour sur un cadastre le nom de Réage et se permettrait d’emprunter à deux célèbres dévergondées, Pauline Borghèse et Pauline Roland, leur prénom, un soir, celle pour qui je parle aujourd’hui, à bon droit, puisque si je n’ai rien d’elle, elle a tout de moi, et d’abord la voix, un soir cette fille, au lieu de prendre un livre avant de s’endormir, couchée en chien de fusil sur le côté gauche, un crayon bien noir dans la main droite, commença d’écrire l’histoire qu’elle avait promise. [...] Sous le petit phare allumé au chevet du lit, la main qui tenait le crayon courait sur le papier sans souci de l’heure ni de la clarté. La fille écrivait comme on parle dans le noir à celui qu’on aime, lorsque les mots d’amour ont été retenus trop longtemps et ruissellent enfin. Pour la première fois de sa vie elle écrivait sans hésitation, sans répit, rature, ni rejet, écrivait comme on respire, comme on rêve. [...] Demain, non, après-demain, elle donnerait le carnet. [...] Et si les fantasmes qu’il révélait allaient indigner son amant, ou pire, l’ennuyer, ou pire encore, lui sembler ridicules ? Non pour ce qu’ils étaient, bien entendu, mais parce qu’ils venaient d’elle, et qu’on pardonne rarement à ceux qu’on aime les libertés qu’on accorde à tous les autres. Elle avait tort d’avoir peur : Ah, continuez, dit-il. Que se passe-t-il ensuite ? Le savez- vous ? Elle le savait. Elle le découvrait à mesure. Toute la fin de l’été, toute la durée de l’automne, de plage torride en morne ville d’eaux, et retour dans un Paris roux et brûlé, elle écrivit ce qu’elle savait. Par dix pages, cinq pages, chapitres ou fragments de chapitre, elle mettait sous enveloppe à l’adresse d’une poste restante ses feuillets de même format que le bloc original, écrits parfois au crayon, parfois à l’encre d’une pointe Bic ou d’un fin stylo. Ni double ni brouillon, elle ne gardait rien. Mais la poste est fidèle. »...

Tout est exact. Je n’avais eu pour l’imprimer, au début, qu’une copie tapée à la machine, avec deux ou trois corrections autographes. Beaucoup plus tard encore (je le raconterai aussi), j’eus l’occasion d’avoir en main le premier, le vrai manuscrit : c’était bien de brefs petits cahiers (six en tout) et des feuillets manuscrits, tous du même format, écrits au crayon pour la plupart, quelquefois à la pointe Bic ou au stylo fin. L’amant et la fille (je préfère les appeler ainsi, plutôt que Jean Paulhan et Dominique Aury) avaient terminé leur vie ensemble, enfin — c’est-à-dire jusqu’à la mort de l’amant, plus âgé —, avec le manuscrit.

J’ai eu aussi en main une correspondance entre eux, faite de billets assez courts. Ce sont des observations de Jean Paulhan sur le texte (qu’il n’a donc absolument pas écrit, contrairement à certaines légendes), et les réponses, parfois pas d’accord, de Dominique.

« Je n’aime pas cette autrice » (ou actrice ? J. P.) « Ah je l’aimais bien. » (D. A.)

« "Ayant sous la main cette preuve", ce n’est pas clair » (J. P.)

« J’éclairerai » (D. A.)« Pourquoi ne pas finir sur « qui le retrouve » ? (J. P.) « J’aimais bien revenir sur l’idée du succès inévitable d’O et de cette façon discrète. Mais comme tu voudras » (D. A.)

Un jour, il y eut un livre, tout à fait fini. Dominique Aury pensa tout de suite aux Éditions Gallimard. Le comité de lecture eut Histoire d’O en main. n y eut des voix pour, des voix contre. C’est Jean Dutourd, à ce qu’on dit, qui le fit refuser. « Tu ne peux pas te lancer dans la pornographie », dit-il à peu près à Gaston, qui s’inclina (observons que Gallimard devenait à l’époque l’éditeur de Genet, dont on ne peut pas dire que les textes étaient très convenables). Puis Paulhan, par un curieux détour, m’ayant promis le livre, fit signer à Pauline Réage un contrat avec les Éditions des Deux Rives. Puis il me fit intervenir à nouveau.

Ce qui passionnait Paulhan (et comme on le comprend !), dit encore Dominique Aury dans Une fille amoureuse

« Ce qui le passionnait, lui pour qui j’écrivais cette histoire, dit-elle encore, c’est le rapport qu’elle se trouvait avoir avec ma propre vie. Se pouvait-il qu’elle en fût l’image déformée, inversée ? Qu’elle en fût l’ombre portée, méconnaissable, resserrée comme celle d’un promeneur au soleil de midi ou méconnaissable encore, diaboliquement allongée comme devant celui qui revient de la mer atlantique, sur la plage vide, quand le soleil se couche en flammes derrière lui ? »

Et Dominique — mais il faut lire absolument Une fille amoureuse, encore signé Pauline Réage — se penche sur les possibles réminiscences de faits ou de rêverie qui, conscientes ou inconscientes, métamorphosées, ont donné Histoire d’O.

Histoire d’O reviendra souvent dans mon histoire. Pour terminer ce chapitre, observons autre chose : Paulhan comme Dominique Aury étaient des créatures du livre. Elle le dit :

« Les livres étaient leur seule liberté, leur commune patrie, leurs vrais voyages ; ils habitaient ensemble les livres qu’ils aimaient comme d’autres une demeure de famille. »...

Et dans une interview de la fin de sa vie, Dominique Aury, à une question d’Hector Bianciotti : « Et votre prise de conscience que la littérature était autre chose que le langage courant, à quelle occasion s’est-elle produite ? », répond :

« J’ai dû faire la différence, un jour, entre le langage et le langage littéraire, mais je n’en ai pas le souvenir. [...] La littérature, par rapport au langage, c’est ce qu’il en reste. »

Paraître : un grand mot, pour les Éditions Jean-Jacques Pauvert. Je n’avais toujours pas de diffuseur attitré. J’avais simplement, je l’ai dit, un petit réseau de libraires et de commissionnaires en librairie, à Paris et en province. Quand Melmoth était sorti, au mois de mai, j’avais eu de la presse : en particulier le livre annoncé à la une de France-Soir. Les ventes avaient un peu marché (pas assez, jamais assez...).

Mais pour Histoire d’O, ce fut un silence écrasant. Un silence sans précédent. Un silence, si j’ose dire, assourdissant. Il n’y eut en 1954 qu’un seul article, un bon article, mais court, de Claude Elsen dans Dimanche-matin, le 29 août 1954. Elsen comparait le livre à certaines légendes, à certains poèmes à la gloire de l’"amour fou", au Cantique des Cantiques, à Tristan et Yseut. » Dimanche-matin était déjà en perte de vitesse, et peu de gens, à ma connaissance, à part Paulhan et moi, lurent l’article. Du moins personne ne m’en parla.

Paulhan pourtant se démenait, et se démena pendant des années. Je recevais tous les deux jours de sa part des demandes d’exemplaires : « Puis-je vous demander encore 10 exemplaires ? Ils seront bien placés. » ... « J’aurais besoin de 6 à 7 exemplaires d’O, pour des comptes rendus ; ils seront bien placés. » ... « Seriez-vous assez aimable pour envoyer l’Histoire d’O à Emmanuel Berl. »... En 1958, encore : « Puis-je vous demander 5 ou 6 exemplaires de l’Histoire d’O. Merci d’avance. » Mais pas grand-chose n’en sortait. La presse restait muette de stupéfaction. L’Express, qui venait de faire son apparition (en mai 1953), lança à l’automne 54 une grande enquête sur les livres récents qui marquaient notre époque. Paulhan, sollicité, cita en bonne place Histoire d’O. L’interview sortit. Paulhan m’écrivit : « L’Express a fait sauter le passage de ma réponse sur l’Histoire d’O. Drôles de manières. » Françoise Giroud, à ce qu’on me dit, était passée par là. L’époque était austère.

Tout le monde s’attendait à une interdiction définitive. Les journalistes d’ailleurs n’hésitaient pas, pour cultiver le pittoresque dans de petits échos, à travestir ouvertement la réalité : ils parlaient presque tous d’édition sous le manteau, alors que mon nom et mon adresse étaient très lisibles...

Il n’y eut de notable, mais vraiment notable, que deux grands articles en mai et juin 1955 : l’un dans Critique, d’André Pieyre de Mandiargues, « Les fers, le feu, la nuit de l’âme », l’autre de Georges Bataille dans La Nouvelle Nouvelle Revue française. On trouvera ces articles dans les Œuvres complètes de Bataille chez Gallimard, et dans l’admirable Belvédère de Mandiargues.

Mandiargues, tout de suite, s’était employé de son côté. J’ai encore dans de vieux dossiers, une lettre de lui, du 10 août 54 : « Je n’ai pas besoin de vous dire à quel point je suis enchanté par l’Histoire d’O. C’est assurément le plus beau roman qui ait paru en français depuis la guerre (et même avant), le plus neuf aussi. Cette écriture précieuse et si chaste jusque dans les pires horreurs est admirable, intelligente, perfide. J’aime aussi que le livre soit tellement fantastique en toute simplicité. Nous en reparlerons. »... Il parle d’un libraire de Monte-Carlo qui voudrait des Sade, et qui n’a pas reçu ses exemplaires de L’Anglais... « Recommandez-lui, de ma part, Madame Pauline Réage, qui le mérite bien. »

Commercialement, le livre, la première année, fut une catastrophe. J’avais sorti La Nouvelle Justine, je venais de réimprimer l’Histoire de Juliette, j’avais Les Cent Vingt Journées de Sodome, et malgré les difficultés et la police, une petite vente de Sade (oh ! vraiment petite) s’amorçait. Alors que pour Histoire d’O, c’était pratiquement le néant. De temps en temps passaient rue des Ciseaux des clients, furtifs, qui venaient toujours « de la part de ». De Paulhan, de Mandiargues, de Jacques Lemarchand... Surtout, en fait, de la NRF. Des libraires, toujours recommandé aussi, passaient chez nous en coup de vent, jetant des regards inquiets derrière eux, toujours pour un exemplaire à la fois. Ils l’(-venaient de loin en loin.

Je mis longtemps à comprendre la manœuvre de certains d’entre eux. Il y avait par exemple, rue du Four, à moins de cent mètres de la rue des Ciseaux, un libraire que je connaissais, qui était venu prendre un exemplaire. Quand je passais chez lui en voisin, il me disait d’un air navré : « Toujours pas vendu ; les clients se méfient. JO J’étais tout prêt à le plaindre, à lui reprendre son exemplaire.

Ce n’est que des années plus tard que j’appris — il avait disparu — que du temps de son activité il louait son exemplaire au prix fort, comme dans un cabinet de lecture, en chuchotant que le livre était interdit, mais qu’il avait pu — à prix d’or — s’en procurer un exemplaire. Et qu’alors, moyennant un gros dépôt de garantie, il pouvait le LOUER quarante-huit heures.

Dans les milieux littéraires, on se repassait aussi quelques exemplaires, et une polémique de bouche à oreille naquit, qui partagea bientôt les avis, et fut pour moi comme une pierre de touche de la sensibilité et des idées reçues des uns et des autres : Pauline Réage était-elle vraiment une femme ? J’ai écrit : « À compter de juin 54, j’ai regardé comme suspect, peu fréquentable, dans tous les cas natif d’une autre planète et sans aucun doute infirme d’un nerf essentiel, celui qui affirmait devant moi la certitude qu’Histoire d’O avait été écrit par un homme. Avec le temps, et compte tenu d’autres qualités non compensatrices mais agréables, il m’est arrivé de continuer à en fréquenter certains, mais jamais plus sans une certaine réserve. »

Je pense tout d’abord que l’idée qu’il s’agissait d’une femme pesa fortement dans le rejet du livre par beaucoup. La nouveauté surprenante, foncièrement choquante : que le livre le plus scandaleux qui soit ait eu pour auteur une femme, jouait certainement un rôle primordial.

Il y avait aussi les bien renseignés : certainement, c’est une supercherie. Nous le savons. L’auteur est Paulhan, ou un de ses amis. Quelle idée abjecte d’attribuer ce texte à une femme. Comment peut-on ! Quelle honte ! Parmi ceux-là, il y eut François Mauriac, alors brouillé avec Jean Paulhan.

En 1975 encore, le pauvre Michel Droit, dans La Coupe est pleine, écrivait sans ciller :

« Comment une femme aurait-elle pu d’ailleurs écrire ce livre bien stylé mais pourri de mépris pour la femme, et accablant d’ennui, œuvre évidente d’un vieillard lettré et libidineux. »

Il y avait encore ceux qui admiraient sincèrement le livre, mais dont la nature machiste se refusait à croire une femme capable de penser à de pareilles turpitudes. Par exemple Albert Camus, tout prêt à venir défendre le livre en justice (on le verra) mais qui me répétait, en bon Méditerranéen : voyons, Jean-Jacques, jamais une femme ne pourrait imaginer des choses pareilles ! Jamais !

Une autre cause, peut-être bien, aida la presse à passer le livre sous silence : à peu près exactement à la même date était mis en vente le roman d’une jeune fille qui fit un scandale dont on pouvait parler sans trop d’audace. On ne s’en priva pas. Bonjour tristesse, d-e Françoise Sagan, tira paraît-il à un million d’exemplaires. A la fin de l’année, j’avais vendu à peu près mille Histoire d’O.

J’avais pourtant mis, et je ne m’en dédisais pas, un petit encart dans tous les exemplaires, qui disait : « L’HISTOIRE D’O, nous vous l’affirmons, est un livre qui fera date dans l’histoire de toutes les littératures. »

Question de temps ? J’attendrais...

Jean-Jacques Pauvert, La traversée du livre, Viviane Hamy, 2004, p. 195-202 et 210-213.

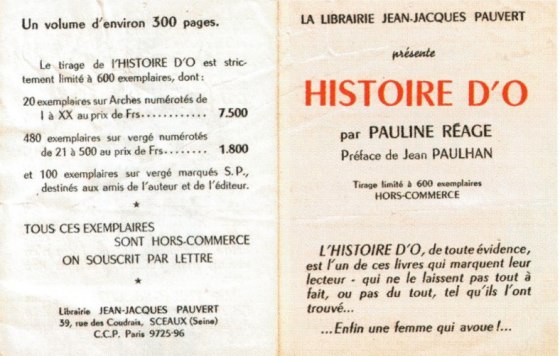

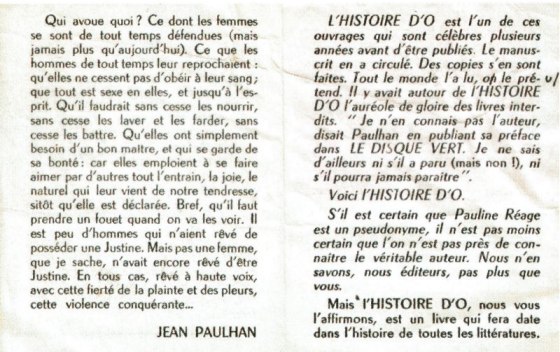

Notice d’insérer dans l’édition originale d’Histoire d’O. Zoom : cliquer sur l’image.

Silence assourdissant donc. Seuls deux écrivains réagissent « de manière notable, mais vraiment notable » : André-Pierre de Mandiargues qui, en mai et juin 1955, écrit un long article dans Critique (dirigée par Georges Bataille) et Bataille lui-même. Bataille, dont Pauvert réédite au même moment — clandestinement — Histoire de l’oeil, écrit dans le n° 29 de la Nouvelle N.R.F. (mai 1955), Le paradoxe de l’érotisme [2].

C’est d’un côté l’horizon où le plus désirable est ouvert : un plaisir si profond que nous en tremblons.

Mais, de l’autre côté, c’est la honte. Nous serions inhumains si, longuement, nous cessions de sentir en lui ce qui répugne.

Nous tenant à une seule de ces vues, nous rejetons la connaissance ; mais, lui tournant le dos, c’est au possible, au maintien de la vie, que nous tournons le dos.

Le plus souvent, l’érotisme est méprisé. C’est pourquoi nous devons parler de la lâcheté du mépris : celui-là est lâche qui vilipende ce qui l’aurait porté, avec de la chance, à un tragique ravissement.

Mais nous devons en même temps dénoncer le suprême reniement de ceux qui aperçoivent la suprême valeur et la justification suprême dans l’érotisme.

Le plus lourd est qu’à l’érotisme l’anéantissement est si bien lié qu’il ne pourrait survivre à un triomphe qui serait celui de l’anéantissement. La naissance et la vie sont inconcevables sans lui... Mais l’érotisme appelle lui-même les aberrations où il sombre. La honte répond si subtilement au désir de la frénésie du désir que, sans la honte dissimulée dans son objet, le désir n’atteindrait pas la frénésie. Les psychiatres le nient ; pour maintenir en eux dans sa simplicité le mouvement de la science, ils tiennent pour rien une évidence qui découle à peu près de tout le mouvement de l’érotisme. Même alors que la honte n’est pas ouvertement désirée, elle est voilée dans l’angoisse du désir. Si nous n’excédions la honte en quelque renversement, nous n’accéderions pas à l’extase qui abolit les jugements de la vie commune. L’extase est même l’effet de cette abolition. Le bien-fondé de ce jugement est l’origine de l’extase, qui exige justement de bafouer tout ce qui fonde.

C’est cette extravagance démesurée, ce paradoxe souverain, qu’est l’existence humaine. Nous ne la trouvons jamais au repos, et c’est pourquoi notre pensée est un débris porté par un torrent. Jamais une vérité énoncée n’est qu’un débris, sitôt dite, si ce n’est cette extravagance malheureuse, que propose, en tremblant, l’esprit perdu de honte.

Ainsi ne pouvons-nous jamais parler vraiment de l’érotisme. Il est toujours, dans une assemblée, un sujet qui soulève un tollé. Il peut alors être trop tard pour dénoncer l’extravagance commune à ceux qui vocifèrent et à ceux qui considèrent le scandale. Il peut y avoir un défaut dans la position des protestataires : parfois l’extravagance qu’ils réprouvent définit l’humanité au nom de laquelle ils prétendent imposer silence. Mais l’extravagance de leurs cris est corollaire de la première : elle aussi est inévitable.

S’il s’agit de littérature, l’attitude de l’indignation est d’autant plus sotte que l’objet même de la littérature est le paradoxe. Ceux dont la vie est régulière, et que nulle anomalie de leurs actes ne désigne, ennuient. C’est, il est vrai, la seule objection valable opposée à l’érotisme en littérature : la peinture de l’érotisme ne peut être renouvelée, le paradoxe que l’érotisme est par essence se change en une répétition oiseuse et, par là, rentre dans la norme et dans l’ennui. Mais l’objection peut être retournée : si la littérature érotique se répète, c’est qu’elle le peut sans lasser un lecteur ému par un scandale qui l’étonne toutes les fois à travers des suites de romans qui changent de titre, et ne changent pas de situation. N’était l’indifférence de ce lecteur à la répétition, la littérature dont la vie secrète est l’objet pourrait aussi bien proposer le renouvellement, mais s’il s’en passe ? Mais s’il tient à l’inavouable monotonie, dont joue la médiocrité de l’attrait, jamais épuisé, de l’abjection ?

Il est des lectures que dérangerait la valeur littéraire d’un livre... Le ressassement, pourtant, n’intéresse qu’un petit nombre : au-delà, la liberté, le désordre et l’agacement de toute la vie ne sauraient finir de mettre en cause le paisible accord dans le désaccord et cette paisible coexistence des violences complémentaires sur lesquelles est fondé le double jeu de toute la vie. À ce point la description érotique envisage mieux que la répétition. La répétition l’éloignait du déséquilibre infini qui dérange le sommeil de l’être. L’être est lui- même, il est dans son essence déséquilibre : il est la question sans réponse. La répétition érotique n’a jamais su qu’à la faveur de l’assoupissement ménager cette ration de désordre et d’agacement sans laquelle la lecture ennuie. Mais, toujours, un déséquilibre l’emporte : l’érotisme appelle au sommet le désordre sans limite et cette démangeaison qui enrage plus on la gratte.

Au-delà de la répétition, la possibilité de la littérature érotique est celle de l’impossibilité de l’érotisme. Le sens même de la littérature est donné dans cette ascension d’un sommet, où ce qui manque toujours est l’espoir de souffler. Sade dénigrait l’accord qui accueille et bannit dans le même temps la vie charnelle : sa plaidoirie exigea pour l’érotisme tous les droits, mais il n’est pas de réquisitoire qui l’accable davantage. Il plaça la liberté de l’érotisme sur le pilori de ses fureurs : personne ne montra avec plus de soin qu’il ne fit l’infamie de l’érotisme. Sa rage redoublant dans la mesure de la cruauté des crimes qu’il imagine, c’est lui qui le premier, et le plus parfaitement, fit de la littérature érotique une expression de l’être à lui-même intolérable qu’est l’homme, de son « extravagance infinie » et de son « paradoxe souverain ».

Son absence d’intérêt pour l’érotisme doucereux ne le préserva pas, il est vrai, de la répétition obsédée ; il n’a pas évité le ressassement de l’horreur, mais le sommet auquel parvint le ressassement était celui de l’impossible. Érotique, la littérature peut se dérober, ou même elle peut céder à la répétition, mais elle est, dès l’instant où elle se libère, une expression de l’impossible.

Je m’arrête à ce point, gêné de me servir de la parole à des fins qui excèdent la possibilité de la parole. Il n’est d’ailleurs pas nécessaire que cette littérature existe. Mais, si elle existe — si Sade eut finalement des conséquences — elle portera nécessairement à l’extrême une exigence de la littérature souvent réservée à la poésie, qui la veut contraire au sens du langage, qui veut qu’elle anéantisse, en un mot, tout le mouvement que porte la parole. La parole obligée par essence d’exister, par essence obligée d’affirmer ce qui doit être... L’érotisme est contraire à ces mouvements qui s’affirment comme les effets d’un devoir auquel ils répondent.

Dans l’un des rares romans [Roberte, ce soir] où l’érotisme ne s’en tient pas aux facilités de la répétition, Pierre Klossowski prête ces mots à l’un de ses héros. Le jeune dragon pontifical appréciant l’impudeur de la femme du professeur de théologie lui explique :

« Votre geste, Madame, prouve que vous croyez un peu moins à votre corps, un peu plus à l’existence des purs esprits. Et vous direz avec nous : au commencement était la trahison. Si la parole exprime des choses que vous jugez ignobles du seul fait qu’elles sont exprimées, ces choses demeurent nobles dans le silence : il n’est que de les accomplir ; et, si la parole n’est noble qu’autant qu’elle exprime ce qui est, elle sacrifie la noblesse de l’être aux choses qui n’existent que dans le silence ; or ces choses cessent d’exister dès qu’elles prennent la parole. Dès lors comment punir cette ignominie ? N’a-t-elle pas produit au grand jour comme de l’obscène en soi ? Or, comme on ne connaît guère les choses fausses, sinon en ceci qu’elles sont fausses, parce que le faux n’a pas d’existence, vouloir connaître des choses obscènes n’est jamais autre chose que le fait de connaître que ces choses sont dans le silence. Quant à connaître l’obscène en soi, c’est ne rien connaître du tout. »

C’est la justification et le sens d’une littérature érotique si grandement différente aujourd’hui d’une pornographie mécanique. Un roman aussi admiré qu’Histoire d’O, par un côté semblable à la littérature de répétition, en diffère néanmoins dans la mesure où, magnifiant l’érotisme, il en est néanmoins l’accablement. Il n’en est pas l’accablement si le langage en lui ne peut prévaloir sur un profond silence qui est comme la trahison de la mort, la trahison dernière que la mort est risiblement. L’érotisme d’Histoire d’O est aussi l’impossibilité de l’érotisme. L’accord donné à l’érotisme est aussi un accord donné à l’impossible, que dis-je, il est fait du désir de l’impossible. Le paradoxe d’O est celui de la visionnaire qui mourait de ne pas mourir, c’est le martyre où le bourreau est le complice de la victime. Ce livre est le dépassement de la parole qui est en lui, dans la mesure où, à lui seul, il se déchire, où il résout la fascination de l’érotisme dans la fascination plus grande de l’impossible. De l’impossible qui n’est pas seulement celui de la mort, mais celui d’une solitude qui se ferme absolument.

Cette littérature, si, en un sens, elle est possible, est d’accord avec ceux qui la condamnent. Elle aspire au silence d’une horreur qui a seule la force de la comprendre. À quel point la répétition sera difficile à partir de là ! Ce livre, en cela comparable à la Roberte de Klossowski (qui égare davantage, qui par là, peut-être, est plus admirable), est le livre de l’exception. S’il est vrai que, depuis longtemps, l’édition n’a rien sorti d’égal à ces deux inavouables romans, ils n’annoncent pas le renouvellement, mais la difficulté, mais l’impasse de la littérature. La littérature étouffe de l’inviabilité réelle — qui est cruelle et pourtant est merveilleuse — de toute la vie. Elle étouffe d’autant plus qu’elle fait son oeuvre, qui est de mettre fin à la possibilité du langage qui la porte.

Dans les déchirements auxquels nous mènent les miracles de notre joie, la littérature est la seule voix, déjà brisée, que nous donnons à cette impossibilité glorieuse où nous sommes de ne pas être déchirés ; elle est la voix que nous donnons au désir de ne rien résoudre, mais, visiblement, heureusement, de nous donner au déchirement jusqu’à la fin. Mais la littérature, le plus souvent, tente d’échapper et d’imaginer de piètres issues : pourquoi lui marchander le droit d’être frivole ?

Georges Bataille, Le paradoxe de l’érotisme, Gallimard, O.C. tome XII, p. 321-325.

Pendant plusieurs années plane la menace d’un procès qui n’aura pas lieu...

Ce n’est finalement qu’en 1994, dans le New Yorker, que Dominique Aury révèle être l’auteure d’Histoire d’O.

En 1996, la revue L’Infini publie dans son numéro 55, entièrement consacré à Jean Paulhan (automne 1996), des « propos » de Dominique Aury recueillis par Arnaud Guillon et Frédéric Badré [3].

Dominique Aury, Propos

Extraits

Il ne voulait pas publier ce genre de chose. Gaston était un homme d’une parfaite liberté, mais il respectait les conventions. Il jugeait que ça n’était pas convenable. Il refusait ce genre de scandale.

A un moment donné, le manuscrit a été entre les mains d’un type très bien et très cultivé, René Defez, qui était un petit éditeur. Sa maison, Les Deux Rives, avait notamment publié une série de livres intitulée : « De quoi vivent-ils ». Cela concernait les moyens de subsistance des écrivains. Par exemple, de quoi vivait Voltaire ? Pas du tout de ses droits d’auteur. Il avait des commerces de bas de soie. Il frétait des bateaux pour aller aux Indes.

André Defez avait aussi très courageusement publié un livre sur la franc-maçonnerie, révélant qui en était. Il avait également édité un livre dénonçant le trafic de piastres pendant la guerre d’Indochine. Cela avait déclenché un scandale. Des gens l’avaient poursuivi et il avait été condamné. C’est la raison pour laquelle il a refusé Histoire d’O. Comme il avait d’abord accepté le manuscrit et qu’il m’avait versé une avancé, j’ai voulu la lui rendre, mais il n’a jamais accepté. Ce doit être le premier exemple de ce genre dans l’histoire de l’édition.

Finalement, il y a eu Pauvert, mais j’ignore comment se sont passées les négociations puisque c’est Paulhan qui s’en occupait. Moi, je n’existais pas.

Le bouche-à-oreille a d’abord très bien fonctionné : « Il paraît que... » Les gens biens envoyaient leurs grooms se procurer le bouquin. C’était un livre pas convenable et ces braves gens voulaient tout de suite savoir ce qui se cachait à l’intérieur. Je me souviens d’un épisode avec mon père, qui était l’homme le plus libre d’esprit et de moeurs que j’ai connu. Je lui avait dit : « Que penserais-tu du fait d’écrire un livre un peu inconvenant, qui aurait quelques chances d’avoir du succès ? — Je n’y verrais pas d’inconvénient », m’a-t-il rétorqué.

Quatre ans plus tard, le fils d’une amie de ma mère était venu lui faire une visite alors que je me trouvais là. Soudain, il se tourne vers moi : « On raconte que c’est vous qui avez écrit Histoire d’O. — Ah bon ? Et alors ? » Suit un petit silence embarrassé puis je le raccompagne à la porte du jardin. Je reviens, et ma mère me demande : « Tu veux encore une tasse de thé ? » J’ai trouvé cela très bien de sa part. Je pense qu’elle ne se faisait pas la moindre illusion, mais qu’elle trouvait plus simple de ne pas en parler. Dans l’ensemble, mon entourage a été très bien élevé. On a fait semblant de ne pas savoir. Chaque fois qu’on m’interrogeait, je répondais avec un petit sourire : « Ah, c’est la question à laquelle je ne réponds jamais. » Quand un journal prétendait avoir découvert l’auteur, je n’apportais jamais de démenti. C’est la technique la plus efficace. Ceci dit, j’ai reçu un courrier considérable et il n’était pas rare que je me fasse injurier. Je me souviens d’une lettre où on me faisait des compliments. La personne avait trouvé le livre intéressant, mais me disait : « Madame, vous vous trompez, il existe bien des maisons que vous décrivez, mais pour des garçons ! » On m’envoyait des malédictions : « Maudit soit le ventre qui vous a portée. » Ma pauvre mère, qui était l’être le plus inoffensif que la terre ait porté. « Soyez maudite dans le temps et l’éternité... »

Il y a eu une succession de procès. C’était Paulhan qui comparaissait chaque fois devant la Cour. L’une de mes amies vivait avec l’aviateur Edouard Corniglion-Molinier. Celui-ci a été un jour nommé Garde des Sceaux. Grâce à cette amie, j’ai pu le rencontrer. C’était lors d’un dîner avec d’autres invités. Quand je suis partie, nous ne nous étions pas parlé. Il a tenu à me raccompagner. Devant ma voiture, il m’a simplement dit : « Madame, je suis heureux de vous avoir rencontrée. » Il m’a baisé la main et je m’en suis allée. Le lendemain, il a pris un décret qui supprimait toutes les poursuites contre Histoire d’O. Or, la loi est telle qu’une fois qu’un ministre, l’autorité judiciaire suprême, a arrêté les poursuites, elles ne peuvent plus jamais, sous aucun prétexte, être reprises. [...]

Dominique Aury, Propos recueillis par Arnaud Guillon et Frédéric Badré, 1992-95,

L’Infini 55, automne 1996, p. 28-30.

Dès 1988, Dominique Aury avait donné un long entretien à Nicole Grenier. Mais cet entretien, réalisé pour la télévision française, était resté inédit. En 1999, Philippe Sollers le publie chez Gallimard, dans la collection « L’Infini ».

Vocation : clandestine

Entretiens avec Nicole Grenier

Entretiens avec Nicole Grenier

Collection L’Infini, Gallimard

Parution : 04-06-1999.

« Un jour, Paulhan m’a dit, légèrement agacé : "Enfin, c’est insupportable, vous trouvez moyen de faire remarquer que vous êtes effacée." J’ai répondu : "Mais je ne fais rien..." C’était spontané, je ne faisais absolument pas exprès... Est-ce un goût ou une fatalité ? Clandestine ? Oui, il faut croire que c’est une vocation, j’ai toujours pensé que c’était une vocation. » — Dominique Aury.

Dominique Aury, Jean Paulhan, Marcel Arland en 1953.

Extraits

L’entretien révèle de très beaux portraits. Le plus intéressant est évidemment celui de Jean Paulhan.

— On a l’impression que dans votre vie il y a eu un avant et un après Paulhan ?

— Absolument ! Il y a eu une mutation brutale, comme instantanée. D’un coup, je me suis trouvée dans un milieu que je n’avais guère eu la possibilité de fréquenter, le milieu des écrivains et de l’édition.

— Comment faire un portrait de Paulhan : le Nîmois, le protestant, l’homme de la N.R.F. ?

— Il est tout cela à la fois ! Enfin, le protestant c’est beaucoup dire, il n’était pas plus protestant que moi, il n’était même pas baptisé...

— Physiquement, comment le décrire ?

— C’était un type grand, je n’ai jamais su sa taille exacte, mais c’était un grand type aux épaules larges, un peu épais, avec un visage, oui, plutôt romain, des cheveux... ça, il n’était pas chauve du tout ! Quelque chose de souriant et de sarcastique à la fois dans le visage. Ce qui frappait en lui, c’était comme un air permanent d’étonnement, il était constamment surpris, il était émerveillé par l’existence, par ce qu’il y a d’admirable mais tout autant d’horrible dans l’existence. Tout ce qui était atroce le fascinait, tout ce qui était enchanteur l’enchantait, il avait un tempérament prodigieux, un bonheur extraordinaire d’être fabriqué comme ça. Comme je l’ai déjà dit, toute sa vie, il a eu, comme mon père mais d’une façon infiniment plus consciente et presque délibérée, un don du bonheur, un don d’être là, d’être présent et de trouver ça passionnant, qui était très tonique. Une des raisons de la fameuse influence de Paulhan, je crois qu’elle ne réside pas du tout dans le côté intellectuel comme on le dit tout le temps, mais dans cette espèce de nature de gourou qui faisait que, malgré lui, sans le vouloir, parce qu’il était là, parce qu’il était comme ça, il communiquait une ardeur à vivre qui manque si souvent aux gens, ou qu’ils n’ont que passagèrement. Lui l’avait tout le temps. S’il était malade : « Quelle chance, disait-il, je suis malade, je vais pouvoir... pouvoir lire », je ne sais quoi, qu’il n’avait jamais lu. « Je vais dormir, quelle chance, je suis malade », personne n’a jamais dit ça, mais lui, si !

— Vous avez prononcé le mot de « gourou », à propos de Paulhan, on parlait plutôt d’« éminence grise ».

— « Grise » était bien le mot qui lui convenait le moins, d’abord parce qu’il ne se cachait pas, ensuite il n’avait rien de gris. Je sais ce que signifie « éminence grise », c’est le vieux Père Joseph, avec ses cordelières grises, qui tire les ficelles au côté du cardinal tout en rouge... Eh bien, Jean Paulhan était très bien cardinal à lui tout seul, et plutôt en rouge, je crois.

— Et le fameux jour où il recevait ?

— Le fameux jour était un mercredi. C’était bien le seul endroit dans tout Paris où un écrivain qui n’avait jamais écrit que quelques pages, quelques cahiers inconnus de tout le monde, pouvait arriver sans se faire annoncer, entre quatre et sept heures l’après-midi. Jean Paulhan était assis à son bureau et disait : « Vous m’apportez un manuscrit ? — Oui, mais... - Eh bien, vous me le laissez. — Vous croyez ? — Oui, oui, vous me le laissez, vous reviendrez dans huit jours, je vous dirai ce que j’en pense, ou je vous écrirai. » Et il écrivait effectivement, il disait ce qu’il pensait... C’était vraiment la porte ouverte ! On a inventé depuis les réceptions portes ouvertes dans les entreprises. Eh bien, chez lui, la porte était ouverte.

— Cette « cérémonie » du mercredi, c’était une façon de pratiquer La vie littéraire qui n’a plus guère cours aujourd’hui, qu’on a même du mal à imaginer. On raconte que Paulhan se livrait à toutes sortes de facéties.

— Il y en avait une qui était particulièrement pénible. Il avait dégoté, aux Puces je pense, un splendide, superbe miroir, haut de deux mètres au moins et large d’un mètre cinquante à peu près, un miroir concave, ou convexe, déformant. Toutes les femmes qui arrivaient faisaient un bond en arrière en s’y voyant comme un hippopotame, c’était atroce. « Ah ! disait-il, c’est le seul miroir où je me sente bien. » Les gens le prenaient très, très mal. J’ai mis quelques mois à le convaincre qu’il n’aurait plus aucune visiteuse s’il gardait un tel miroir dans le coin. L’affaire s’est arrangée quand Les Cahiers de la Pléiade ont cédé la place à la N.R.F., reprise par Paulhan. Il a fallu installer un troisième bureau pour Marcel Arland qui avait été nommé corédacteur en chef. Je lui ai laissé la place en face de Paulhan que j’occupais en tant que secrétaire de rédaction et j’ai eu un bureau plus à l’écart dans la grande pièce, du côté de la cheminée. Il n’y avait plus de place pour le miroir, la question s’est résolue d’elle-même.

— Comment distribuait-il les notes de lecture à rédiger ?

— Il demandait si on avait envie de parler de tel ou tel. Quand il s’intéressait à quelqu’un, il lui demandait une revue de presse des revues, une revue des revues. Il me l’a demandé aussi, mais je n’ai jamais voulu, je trouvais que c’était un piège, c’était très difficile, je ne me sentais pas les épaules pour faire une revue de presse. Mais il y a des tas de gens qui ont accepté. Lui-même le faisait automatiquement. Tous les jours il feuilletait toutes les revues qui paraissaient, il les dépouillait, il découpait des petits morceaux et il les collait avec deux lignes, ou trois mots de commentaire, c’était une revue de presse très bien faite, très amusante. On l’a supprimée parce qu’elle prenait trop de place. On réduisait peu à peu le nombre de pages de la revue parce qu’elle coûtait de plus en plus cher. Il fallait qu’elle coûte un peu moins cher, alors on supprimait ce qui n’était pas essentiel.

— Le miroir, c’était un peu le goût de la déstabilisation ?

— C’était pour voir, pour voir ce que les gens allaient dire.

— Quels conseils pouvait-il donner à ces jeunes auteurs qui se pressaient dans son bureau ?

— C’était généralement : « Vous avez un défaut très grave dans votre écriture, il faut surtout insister dessus, il faut aller dans votre propre sens. » Quel que soit le sens, c’était paradoxal : « Vous êtes baroque, soyez encore plus baroque », « Vous êtes dépouillé, soyez encore plus dépouillé ». Toujours, la première question qu’il posait était : « Qu’est-ce que vous lisez quand vous n’écrivez pas ? » (p. 52-58)

Anecdotes sur Camus (note de lecture à propos de L’Étranger : « C’est un curieux ouvrage qui commence comme Sartre et finit comme comme Ponson du Terrail »), sur Sartre (note de lecture à propos de La Nausée : « C’est un livre extraordinaire, d’une originalité absolue, qu’il faut absolument publier, qui n’aura pas un seul lecteur, et l’auteur n’écrira plus rien »), sur Ponge (« il voulait être imprimé plus gros que tout le monde et en tête de tout le monde » [4]), et bien d’autres...

La politique, les égarements de tel ou tel ? La littérature avant tout. Ainsi ce portrait de Rebatet.

Rebatet avait été condamné à mort. Il est resté, je crois, un an ou un an et demi les fers aux pieds dans une cellule, attendant d’être exécuté. Puis il a été gracié, la peine a été commuée en travaux forcés, à perpétuité. Il était interné à Fontevrault, non, à Clairvaux. Comme il était débarrassé de ses fers, on lui a donné un travail, classer la bibliothèque. Il m’en a beaucoup parlé, plus tard, de cette bibliothèque. Elle était, paraît-il, d’une richesse extraordinaire dans le domaine de la criminologie. Et il s’est mis à écrire son fameux roman [Les Deux Étendards, Paris, Gallimard, 1951], le fameux roman qu’il avait eu toute sa vie envie d’écrire, il n’avait pas eu le temps, maintenant il l’avait. Un exemple typique pour Paulhan : « Vous les mettez en prison, ils vont écrire des chefs d’oeuvre... » et à mon avis, c’est un chef d’oeuvre. Il a envoyé son manuscrit chez Gallimard et le hasard a voulu que ce soit à moi de le lire en premier... Je me rappelle très bien... Je suis toujours couchée pour lire, c’est très commode... parfois je m’endors, je me réveille, je relis, je continue... Je suis donc revenue un soir des Éditions avec cet énorme truc, et j’ai commencé à lire après dîner, et j’ai lu toute la nuit, et puis j’ai mangé un petit peu le lendemain matin et puis j’ai lu toute la journée, et encore toute la nuit, parce que c’était comme ça, il y avait, je ne sais plus, deux mille, trois mille pages ! Un livre extraordinaire qui a été étouffé à sa parution parce que l’auteur était à l’index. Ce qu’on comprend, on lui à fait payer son attitude pendant la guerre, qui a été absolument abominable. Plus tard, j’ai eu de grandes disputes avec Rebatet. Il m’a dit une fois : « Ces cons, ils auraient dû me fusiller. — Vous avez bien raison, ils auraient dû, vous ne l’aviez pas volé, mais vous ne l’avez pas été, alors tant mieux, c’est toujours ça de gagné. » Il n’a jamais compris qu’il s’était trompé, il pensait toujours qu’il avait eu raison, que c’était la faute aux Juifs, et quant aux Américains... Il pouvait analyser cela comme il voulait mais, quand même, les déportations, les camps de concentration... Il m’a dit : « Qu’est-ce que vous voulez, j’avais commencé d’écrire ce roman, je ne savais pas. — Comment, vous ne saviez pas ? Moi qui habitais un petit village de Seine-et-Marne, où il n’y avait même pas une boutique, les camps de concentration, je savais que ça existait. Vous n’aviez jamais lu la presse étrangère, peut-être ? » Je me rappelle avoir lu, dès 1938, dans l’Observer, un journal libéral anglais, une page entière sur Dachau et les Juifs qu’on y avait enfermés, alors ce n’était un secret pour personne, tout le monde pouvait savoir. Mais non, il ne savait pas, il ne voulait pas savoir.

La publication du livre a provoqué de violents remous. Un vrai scandale, un vrai scandale !

— Et chez Gallimard, à l’intérieur de la maison ?

Je ne sais plus... aussi, probablement. Mais je n’étais pas suffisamment à l’intérieur, ou d’une façon suffisamment importante pour qu’on me dise ces choses-là. Jean était bien décidé à faire paraître Les Deux Étendards, et Gaston Gallimard y tenait absolument. Le roman n’a pas eu de succès du fait de la malédiction — en un sens il la méritait — qui pesait sur Rebatet. On lui a fait payer son attitude pendant la guerre, ses articles contre les Juifs... (p. 40-43) [5].

Dominique Aury en 1996. © Jacques Sassier (Gallimard).

La discrète

par Claire Devarrieux

Dominique Aury. Lectures pour tous II. Gallimard, 266 pp.

La Nouvelle Revue française Juin 1999, 368 pp.

Dominique Aury, Vocation : clandestine (entretiens avec Nicole Grenier), Gallimard, L’Infini, 1999.

Pour le premier anniversaire de sa mort, trois volumes de et autour de Dominique Aury, auteur d’« Histoire d’O » et pilier de Gallimard. A propos de Paulhan, Sartre, Borges et O.

Paris étant une ville où tout se sait sans que ça se sache, Dominique Aury a pu, pendant quarante ans, protéger son secret en le partageant. « Pourquoi refusez-vous, du moins publiquement, de reconnaître que vous êtes l’auteur d’Histoire d’O », lui demande Nicole Grenier en 1988. « J’ai longtemps refusé pour ne pas embêter ma famille », répond Dominique Aury. « Maintenant qu’il n’y a plus personne pour être choqué, je n’ai pas du tout envie de changer de position. Pendant des années, quand on me posait la question, je m’en suis tenue à : "C’est la question à laquelle je ne réponds jamais". Pas mal comme réponse, qu’est-ce que vous voulez répliquer à ça ? Il n’y a plus à insister, et on n’insistait pas. »

Dans ces entretiens, qui paraissent pour le premier anniversaire de sa mort (elle avait 90 ans), Dominique Aury, qui s’appelait à l’origine Anne Desclos, résume son rôle de secrétaire générale de la NRF : « Les gens comme moi sont à côté ! » A côté de Jean Paulhan, puis de Marcel Arland, de Georges Lambrichs. Et avant d’être à côté ? Elle est la première fille en khâgne à Condorcet. Elle est doublement bilingue, étant la fille d’un agrégé d’anglais doué pour le bonheur, et d’une mère douée pour le malheur. Assez secrète quant à ses propres aptitudes, elle retrouve en Paulhan le bon tempérament de son père. Ils se rencontrent pendant la guerre. Déjà clandestine, elle distribue les Lettres françaises, après avoir écrit, à la fin des années 30, dans des journaux d’extrême droite.

Dominique Aury raconte des choses drôles : comment Paulhan était contre la liste noire des écrivains collabos, car on allait les mettre en prison et ils auraient le temps d’écrire des chefs-d’oeuvre ; comment il faisait des blagues à ses amis, avec une prédilection pour les serpents ; comment il avait le diagnostic sûr et le pronostic incertain, recommandant la publication de la Nausée avec la certitude que Sartre n’écrirait rien après. Au comité de lecture des éditions Gallimard, Dominique Aury est la seule femme pendant vingt-cinq ans.

Elle est capable de discuter avec Borges des limites de l’anglo-saxon, une langue qu’elle n’aime pas, ce qui n’est pas donné à tout le monde. Elle a traduit et fait découvrir Waugh, Fitzgerald, ou tel aspect méconnu de Swinburne. Un recueil, Lectures pour tous II (le premier tome date de 1958) nous la révèle critique. « Quand je parle d’un livre, dit-elle dans les entretiens, c’est d’abord pour montrer qui est derrière et pourquoi. » De fait, une sorte de limpide érudition l’emporte du côté de Tristan, des légendes bretonnes, ou de chinoiseries séculaires, mais lorsqu’elle parle des écrivains, elle est entre amis, presque indiscrète. « Sade prône l’inceste parce qu’il y voit un crime, et Restif le défend par vertu. » Virginia Woolf est « cette fille des eaux, malicieuse et tendre, qui sait tout voir et tout dire, et qui danse de joie devant la beauté, l’amour et le génie ». Dominique Aury explique pourquoi Lolita ne relève pas du scandale, mais d’« un phénomène d’enchantement ». Elle fait de John Cowper Powys un entêté comme les hommes de sa vie : « Il est le prophète d’une seule idée. C’est que l’on peut être heureux. »

Elle avait un regard « intelligent, attentif, compatissant ou amusé », dit Constance Delaunay dans les pages d’hommage du récent numéro de la Nouvelle Revue française. Elle avait des migraines. Elle avait un âne qui buvait du whisky et un chien qui suivait les enterrements, dit Roger Grenier, qui décrit « son désir immodéré de rendre service ». Jean Grosjean : « Elle avait pour tous une politesse discrètement chaleureuse et une indulgente perspicacité. Les enfantillages des humains ne la dupaient pas. Elle s’adressait à ce que chacun cache ou ignore de soi. » Cela se confirme donc : « Il y a deux choses inépuisables dans la vie, les gens et les livres, et les livres, c’est un moyen d’accéder aux gens. Je pense qu’on ne ment jamais quand on écrit. »

En 1994, Dominique Aury s’était longuement, et officiellement, expliquée dans le New Yorker sur ces amours d’O que François Mauriac, dans son « Bloc-notes », avait jugées à vomir, sur ce brûlot sadomaso signé Pauline Réage en 1954, publié par Pauvert, préfacé par Paulhan (« Du bonheur dans l’esclavage »). On y apprenait que Retour à Roissy, la suite d’Histoire d’O, parue en 1969, en était la fin, ratée, et par conséquent écartée. Et que l’introduction du Retour, intitulée « Une fille amoureuse », avait été écrite au printemps 1968, Paulhan était en train de mourir, Dominique Aury le veillait. Cela commence ainsi, c’est ce qu’elle a écrit de plus beau : « Une fille amoureuse dit un jour à l’homme qu’elle aimait : moi aussi je pourrais écrire de ces histoires qui vous plaisent" Vous croyez ? répondit-il. Ils se rencontraient deux ou trois fois la semaine, et jamais aux vacances, et jamais aux fins de semaine. » Cela continue comme ça pendant des pages. Pauline Réage évoque « la muette douceur coutumière » qui est la sienne au grand jour, celle-là même, sans doute, devant laquelle les gens n’insistaient pas.

Claire Devarrieux, Libération du 10-06-99.

« Dominique Aury », la biographie

Dominique Aury, biographie

Dominique Aury, biographie

d’Angie David

Paru en avril 2006

aux éditions Léo Scheer

>> Le blog

Dans une passionnante biographie — la première du genre — Angie David retrace l’itinéraire de l’auteur d’"Histoire d’O", conquérante et éminence grise de la littérature française. Il suffit d’avoir croisé quelquefois Dominique Aury (1907-1998) à la fin de sa vie, chez Gallimard, pour savoir qu’elle n’était pas ce qu’on disait. D’un côté, une petite femme sobrement habillée, une nonne de la littérature — angliciste, grande traductrice, grande lectrice —, entrée au couvent Gallimard après la guerre, grâce à Jean Paulhan, son plus cher amour. D’un autre, sous le nom de Pauline Réage, l’auteur d’un chef-d’oeuvre de la littérature érotique du XXe siècle, Histoire d’O (1954). Elle était beaucoup plus que cela...

Angie David présente sa biographie sur le plateau de « Tout le monde en parle », l’émission de Thierry Ardisson.

Dominique Aury, vies secrètes

par Josyane Savigneau

Dans une passionnante biographie — la première du genre — Angie David retrace l’itinéraire de l’auteur d’« Histoire d’O », conquérante et éminence grise de la littérature française.

Il suffit d’avoir croisé quelquefois Dominique Aury (1907-1998) à la fin de sa vie, chez Gallimard, pour savoir qu’elle n’était pas ce qu’on disait. D’un côté, une petite femme sobrement habillée, une nonne de la littérature — angliciste, grande traductrice, grande lectrice —, entrée au couvent Gallimard après la guerre, grâce à Jean Paulhan, son plus cher amour. D’un autre, sous le nom de Pauline Réage, l’auteur d’un chef-d’oeuvre de la littérature érotique du XXe siècle, Histoire d’O (1954). Elle était beaucoup plus que cela.

Tout en elle disait le raffinement, l’ambiguïté, le goût de la dissimulation, de la clandestinité, de l’influence, la volonté d’être à la fois une conquérante et une éminence grise — secrétaire de la NRF, elle fut pendant vingt ans la seule femme membre du comité de lecture de Gallimard, et, en 1963 entra au jury Femina. Si elle avait une certitude, c’était celle-ci : la clé du pouvoir personnel, c’est le secret.

C’est cet itinéraire souterrain traversant tout le XXe siècle que met en lumière Angie David, dans un travail plutôt empathique (bien qu’elle n’ait pas connu Dominique Aury : elle a 28 ans), très documenté, s’appuyant sur des correspondances inédites. Elle fait ainsi apparaître une femme libre, « très heureuse d’aimer très tôt et les hommes et les femmes », convaincue qu’on peut aimer plusieurs personnes à la fois. Un singulier personnage, dont le premier livre fut une Anthologie de la poésie religieuse française (Gallimard, 1943) et auquel Jacques Chardonne écrivit en 1953 : « Votre intelligence est un ravissement pour moi ; elle n’est ni féminine, ni masculine. »

Mais le gros livre d’Angie David, qui, par choix, ne comporte ni index ni cahier photos, n’est pas seulement le portrait d’Anne Desclos, devenue Dominique Aury — prénom qui ne permet pas d’identifier le sexe — et Pauline Réage (ce qu’elle ne reconnaîtra explicitement qu’en 1994). C’est une plongée dans le monde littéraire français du XXe siècle, à partir des années 1930, avec ses engagements ses retournements, ses affrontements.

Angie David ne juge pas, elle donne à voir ce qu’on a souvent voulu occulter, pour éviter de chercher à comprendre. Notamment l’appartenance, dans l’entre-deux guerres, à une « droite nationale » extrême, violente, d’intellectuels et d’artistes, qui se sont employés, après-guerre, à être de gauche. Certains, comme Dominique Aury et Maurice Blanchot, ont quitté cette extrême droite pendant la guerre, entrant dans la Résistance.

Le propos d’Angie David, en dépit de quelques redondances dues à son parti pris, thématique plutôt que chronologique, est constamment passionnant. Elle s’intéresse d’abord à Pauline Réage et à Histoire d’O, qui, d’emblée, introduit la figure majeure de Jean Paulhan. Il a déjà écrit sur Sade et, en préfaçant le roman (on l’a soupçonné d’en être l’auteur alors qu’il en était le destinataire), il donne immédiatement à ce texte érotique sa dimension intellectuelle. O n’en a pas fini de choquer. Des prudes des années 1950 aux féministes des années 1970 — du moins celles qui cachent leur puritanisme derrière un prétendu féminisme. « Pourtant, constate Angie David, Dominique Aury exprime publiquement une vérité féminine pour la première fois. L’érotisme est un genre misogyne (...). Mais lorsqu’une femme choisit de s’exprimer dans l’érotisme, le genre est détourné de son objet initial. »

Pauline Réage s’est expliquée dans des entretiens avec Régine Deforges en 1975, sans dévoiler son identité. Mais quand The New Yorker, en 1994, présenta comme une exclusivité l’aveu de Dominique Aury, c’était vraiment un secret de polichinelle. En outre, Dominique Aury ne faisait dans cet entretien aucune révélation, et l’interrogation

demeure sur la part autobiographique d’Histoire d’O. Angie David ne se prononce pas sur la similitude des pratiques érotiques d’O et de Dominique Aury, mais elle tisse subtilement les liens qui relient O aux amours, masculines et féminines, de l’auteur de son histoire. Toutefois, la partie la plus novatrice de sa biographie ne concerne pas Pauline Réage. C’est le moment qui va de la naissance d’Anne Desclos à sa transformation en Dominique Aury, à la fin des années 1930.

CLANDESTINE FAROUCHE

Des études à la Sorbonne, où elle se lie à un groupe d’étudiants de la Jeune droite. En 1929, elle épouse l’un d’entre eux, Raymond d’Argila. Elle divorce rapidement — un acte très courageux à cette époque — à cause d’un grand amour, à partir de 1933, avec Jacques Talagrand, qui prit le nom de plume de Thierry Maulnier.

Une liaison fougueuse, dont témoigne une correspondance enflammée, qui conduira celle que Maulnier appelle Annette à écrire dans des publications d’extrême droite, en particulier L’Insurgé, hebdomadaire lancé par Maulnier en 1937, qui se déchaîne contre Léon Blum. Maurice Blanchot, qui aura toujours avec Dominique Aury « une complicité de frère et soeur », y tient la rubrique de politique étrangère. Dominique Aury — ce nom apparaît là pour la première fois — publie des chroniques sur l’art. « Elle est apolitique, mais ses articles expriment une affinité avec les positions de son amant. »

Tout bascule avec la guerre. Dominique Aury, patriote, ne supporte pas que son pays soit envahi et exècre les collaborateurs. Elle rencontre Jean Paulhan, il la publie dès 1943, la fait véritablement entrer dans le milieu littéraire, dont il est un personnage-clé. Elle le soutient dans ses démêlés, à la Libération, avec Les Lettres françaises, dont il fut l’un des fondateurs, et les partisans de l’épuration intellectuelle. De 1947 à sa mort, en 1968, il sera l’homme de sa vie — tout en restant marié.

Mais la personnalité de Dominique Aury, séductrice ardente, clandestine farouche, ne peut se comprendre à travers l’idée du couple. Plutôt celle du trio, ou du quatuor. Angie David l’éclaire par les portraits de deux femmes, Edith Thomas et Janine Aeply. Dominique Aury en fut très amoureuse, leur correspondance le prouve. Mais l’amour avec Edith Thomas ne résiste pas à l’arrivée de Jean Paulhan, elle n’est pas prête au trio — elles resteront cependant toujours liées. En revanche, avec Janine Aeply, femme du peintre Fautrier, se dessine, éphémèrement, le quatuor.

Jalousies, ruptures, manipulations, désillusions... En ces 560 pages, au plus près de l’intime, avec, constamment, l’ombre immense de Jean Paulhan, on suit avec curiosité le parcours sinueux de cette femme aux identités multiples. Pourtant, et on en est heureux, Angie David a su laisser à cette fanatique du secret sa part de mystère.

Josyane Savigneau, Le Monde des livres, 13 avril 2006.

Dominique Aury et Jean Paulhan, Prix Formentor, 1963.

Dominique Aury, célébrée

par Francis Matthys

Des romans érotiques du XXe siècle, « Histoire d’O », de Pauline Réage, est le plus mythique. Et l’un des plus lus, avec l’« Emmanuelle » d’Emmanuelle Arsan, qui parut en 1959, quasiment sous le manteau, sans nom d’auteur avant 1967. A l’instar de « La Confession anonyme » (« Benvenuta »), chez Julliard en 1960, que Suzanne Lilar ne signera que plusieurs années plus tard.

MYSTIQUE SANS DIEU

Publié en 1954 par Jean-Jacques Pauvert, qui n’en vendit en quelques mois qu’à peine mille, « Histoire d’O » obtient en 1955 le Prix des Deux Magots, devenant un livre — qui deviendra livre culte — sur l’auteur duquel on voudra mettre un visage. Si, à l’époque, nul n’a jamais entendu parler de Pauline Réage, en revanche, le préfacier du roman, Jean Paulhan, est l’éminence grise de la littérature en France ; ce qu’il resta un demi-siècle durant. Comme on ne prête qu’aux riches, il se murmure que Réage et Paulhan, c’est tout un. Mais pourquoi, diable, Paulhan n’eût-il pas reconnu un roman pour lequel il prenait si ouvertement parti ? L’un des (faux) grands mystères éditoriaux pendant des lunes : tel sera « Histoire d’O ». Sur l’identité réelle de Pauline Réage, la magistrale biographie que publie Angie David ne nous apprend forcément plus grand-chose puisqu’en 1994, Dominique Aury, alors presque nonagénaire, avouait, dans le « New Yorker », qu’elle était bel et bien Pauline Réage. Ce dont plus grand monde ne doutait, les langues s’étant déliées au fil des ans (cf. l’excellent « Ecrivain d’O », documentaire de 2004 dû à la jeune réalisatrice Pola Rapaport [6]). A ce roman — écrit (au crayon) en 1951 pour Jean Paulhan dont Dominique était la maîtresse (Paulhan qui dira que c’est « la plus farouche lettre d’amour qu’un homme ait jamais reçue ») — , Angie David consacre une large part de sa magnifique étude qui retrace avec minutie la vie de la plus discrète des femmes de lettres. Lire « Dominique Aury », c’est aussi retraverser la vie éditoriale française (et ses à-côtés de l’avant à l’après-guerre) de plusieurs décennies. « Histoire d’O » n’est pas un roman d’amour fou ; ce qu’il advient à son héroïne (à la différence de la Justine de Sade ou de la Religieuse de Diderot), c’est ce qu’elle veut qu’il lui advienne, ainsi que le veut Mme de Merteuil, dans « Les Liaisons dangereuses », ou Emmanuelle ; si amoureuse soit-elle, O n’en perd pas le nord. Elle aspire à la Mort ; plus que de l’Amour, O est amante de la Mort. Une mystique, mais sans dieu. De nos jours, on peut s’étonner du scandale que déclencha « O », hier. Les moeurs ont évolué ; depuis des années, la littérature érotique est un domaine où dominent les femmes : en tant qu’auteurs, elles y règnent autant que règnent les romancières dans la littérature policière. Il est loin, le temps — 1956 — où, publiant chez Minuit « L’Image » (dédié à Pauline Réage), Catherine Robbe-Grillet se voilait sous le pseudonyme de Jean de Berg... L’histoire d’Histoire d’O, on la connaissait, via les révélations qu’en distilla sa créatrice : dans « Une fille amoureuse » (l’émouvante préface à « Retour à Roissy », en 1969), dans « O m’a dit » (entretiens avec Régine Deforges, en 1975), puis dans « Vocation : clandestine », où D.A. répondait en 1988 aux questions de Nicole Grenier ; l’ouvrage ne parut cependant qu’en 1999. Ajoutons-y les précisions apportées en 2004 par Pauvert dans le premier tome de ses mémoires, « La traversée du livre ».

FINESSE D’ANALYSE

Le mérite énorme d’Angie David (née en 1978 et au visage qu’on dirait peint par Raphaël) est de tracer, avec une finesse exquise, le portrait d’une femme immensément lettrée qui fut, pendant 25 ans, le seul membre féminin du prestigieux comité de lecture de Gallimard. Critique étourdissante des classiques autant que d’oeuvres contemporaines (cf. ses deux volumes de « Lecture pour tous » parus en 1958 et 1999 ; espérons que d’autres recueils suivront), Dominique Aury s’appelait Anne Cécile Desclos. Née le 23 septembre 1907 à Rochefort-sur-Mer, elle s’éteignit le 27 avril 1998, unanimement regrettée. Elle n’expliquera jamais pourquoi elle a écrit « un roman si étrange, un roman érotique autour de pratiques sado-masochistes, une fiction singulière et scandaleuse ». A défaut de savoir ce pourquoi, Angie David a rassemblé « des éléments concernant son mode d’écriture ». Elle souligne combien « la décence est une des singularités d’Histoire d’O, et place le roman en dehors des productions érotiques ordinaires ». Un livre empathique, ô combien !, qui n’enlève pourtant rien au mystère d’Aury, à « son goût du secret, part essentielle de son identité. Son principe d’action et de pensée ». Savourant cette biographie qu’on espérait, sans imaginer qu’on la devrait à une aussi jeune, jolie et pénétrante historienne —, nous ne pouvions que resonger au sourire et au regard si beaux de Dominique Aury, rencontrée, un soir de 68, dans une librairie de la rue des Eperonniers à Bruxelles. Où elle accompagnait André Pieyre de Mandiargues, chantre d’« O » de la première heure, dont le prix Goncourt avait couronné « La Marge » à la fin de l’année précédente.

Francis Matthys, La Libre Belgique, 5 mai 2006.

Autres articles sur la biographie d’Angie David.

Écrivain d’O

Un film de Pola Rapaport

2004 - France, États-Unis - 62 minutes

Écrivain d’O raconte celle qui a écrit Histoire d’O, dissimulée sous le pseudonyme d’un écrivain inconnu, Pauline Réage. Un secret de quarante ans, finalement levé en 1994, dans un article du New Yorker qui a révélé la véritable identité de l’auteur : Dominique Aury, éditrice chez Gallimard, secrétaire de Jean Paulhan à la Nouvelle Revue Française et son amante clandestine. Le film explore le mystère de la double identité de l’écrivain, évoque son histoire d’amour avec Jean Paulhan, premier destinataire du livre, patron incontournable des Lettres françaises. Il nous plonge dans l’ambiance culturelle du Paris des années 50, et celle du scandale qui a entouré la publication du livre. A la frontière entre documentaire et fiction, ce film mêle des images d’archives, des entretiens avec les personnalités liées à la saga du livre, ainsi que des recréations fictionnelles de certaines scènes du roman.

Avec Dominique Aury, Jean-Jacques Pauvert et Régine Deforges.

Acteurs : Catherine Mouchet, Barney Rosset, Cyril Corral, Penelope Puymirat, Thierry de Carbonnieres.

Lire aussi :

O m’a dit

O m’a dit

Entretiens avec Pauline Réage

de Régine Deforges

chez Pauvert

« J’ai lu Histoire d’O peu de temps après sa parution et cela a été un choc pour la jeune femme que j’étais alors. Par la suite, j’ai relu ce roman presque chaque année, durant dix ans, puis deux ou trois autres fois depuis, découvrant lors de ces nouvelles lectures des choses qui m’avaient échappé. Je me souviens qu’à l’époque, je ne comprenais rien à O, sa soumission aux désirs de son amant m’était insupportable : il a fallu, qu’à mon tour, je sois amoureuse, pour comprendre jusqu’où on pouvait aller pour l’amour d’un homme. Aussi, lorsque Jean-Jacques Pauvert me proposa de rencontrer cet auteur mythique, j’acceptai avec joie et avec une certaine appréhension. Dès notre première rencontre, je fus séduite par Dominique Aury, par sa gentillesse et sa simplicité. J’étais surprise qu’elle fût si éloignée de l’idée que je me faisais d’un écrivain ayant écrit un livre aussi dérangeant. Rien en elle ne révélait « l’érotomane » qu’elle était en réalité ; elle cachait bien son jeu. Son apparence discrète lui permettait d’aller plus loin dans la découverte de l’érotisme sans que cela puisse choquer qui que ce soit. Cela me troubla et me donna à réfléchir. Au fil des ans, notre amitié se développa et elle accepta de répondre à mes questions sur l’origine d’Histoire d’O et pourquoi elle l’avait écrit ; cela donna O m’a dit, un livre cher à mon coeur. Pendant de longues heures, elle répondit à mes questions ne cachant rien de ses fantasmes ni de ceux de cet amant pour lequel elle avait écrit ce livre qu’elle savait devoir le troubler et, peut-être, l’effrayer. « Je voulais qu’il m’aime malgré ça », me disait-elle avec cette fierté dans la soumission qui la faisait ressembler à son héroïne. J’étais agacée par tant de docilité face aux humiliations qu’imposait sir Stephen à O ne comprenant pas que ce fût dans la servitude qu’O était grande et dominait son amant.

Histoire d’O eut sur ma génération et celles qui suivirent une importance que nous réalisâmes longtemps après : une femme osait dire ses désirs les plus secrets et nous délivrait de la honte attachée à leurs réalisations. » — Régine Deforges [7].

[1] Cf. Sade en procès.

[2] 1955, c’est l’année où Bataille publie également Manet et Lascaux ou la naissance de l’art et écrit Ma mère (que Pauvert publiera, après sa mort, en 1966).

[3] Frédérique Badré est l’auteur de Paulhan le Juste, Grasset, 1996.

[4] Cf. Correspondance Paulhan-Ponge.

[5] Sur Rebatet, voir Les Décombres 1942 - 1976 et Rebatet le fasciste.

[6] Voir plus bas.

[7] Née le 15 août 1935 à Montmorillon dans la Vienne, Régine Deforges est morte le 3 avril 2014 à Paris.

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?

1 Messages

Dominique Aury (1907-1998), "Histoire d’O"

France Culture, 14 août 2020