Milan Kundera, romancier de l’existence, est mort (Martine Boyer-Weinmann, Le Monde)

Mort de Milan Kundera, l’infinie liberté des lettres (Mathieu Lindon, Libération)

Jeudi 13 juillet : France Culture rend hommage à Milan Kundera

Milan Kundera - Odyssée des illusions trahies

Réalisation : Jarmila Buzkova (2022)

Milan Kundera est décédé à l’âge de 94 ans. De la Tchécoslovaquie communiste à son exil parisien, de sa quête de gloire à son retrait de la scène médiatique, ce documentaire retrace la trajectoire singulière et énigmatique de l’écrivain, auteur notamment de "La plaisanterie" et de "L’insoutenable légèreté de l’être".

Écrivain parmi les plus lus au monde, un temps sans passeport, Milan Kundera a fait du roman sa patrie, entre fictions et essais sur ce genre littéraire. Il avait pourtant commencé par explorer d’autres contrées artistiques : le piano, auquel l’a initié son père, premier recteur de l’Académie de musique de Brno, et la poésie, à travers laquelle il a exercé sa plume de jeune chantre de l’idéal communiste, adhérant au Parti à 19 ans à peine, un mois avant le putsch de février 1948. Devenu professeur à l’Académie du film de Prague — où il a étudié —, Milan Kundera forme les futurs chefs de file de la Nouvelle Vague tchécoslovaque (Milos Forman, Jiri Menzel, Vera Chytilova...) et prend part au vent de liberté créatrice des années 1960. En 1967 sort La plaisanterie, son premier roman, best-seller national, qui relate le destin brisé d’un étudiant communiste condamné aux travaux forcés pour une blague malheureuse. Mais en août 1968, les chars soviétiques écrasent le "printemps de Prague" : l’écrivain est licencié, frappé d’une interdiction de publier et surveillé. C’est en France qu’il trouve refuge, à partir de 1975, avec son épouse Vera : à Rennes d’abord, puis à Paris, où il rejoint l’École des hautes études en sciences sociales. Après Le livre du rire et de l’oubli (1979), qui conduit les autorités tchécoslovaques à lui retirer sa nationalité, il publie en 1984 son roman le plus célèbre, L’insoutenable légèreté de l’être, porté à l’écran par Philip Kaufman. Mais le battage médiatique et les polémiques sont tels que Kundera décide de se murer irrévocablement dans le silence de l’écriture. Désormais, il publiera directement en français, scrutant les dérives de la modernité mondialisée.

Tréfonds de l’intime

"Kundera est le père absent de la littérature tchèque. On le vénère et on a besoin de se confronter à lui", analyse son confrère Jan Nemec. En 2008, l’accusation selon laquelle l’auteur de La vie est ailleurs aurait dénoncé un étudiant à la police politique en 1950 a ainsi profondément divisé la société, marquée par les séquelles du communisme. De sa naissance en 1929 à son entrée dans la Pléiade (expurgée de ses écrits de jeunesse), le documentaire traverse la vie et l’oeuvre de cet extraordinaire explorateur des tréfonds de l’âme humaine, à la lucidité pleine d’ironie. Croisant images d’archives (dont de fascinantes interviews de l’intéressé) et éclairages de spécialistes et de disciples (Elif Shafak, Laurent Binet...), une belle odyssée entre deux mondes, qui met en lumière les contradictions d’un géant littéraire à l’aura teintée de mystère.

Archive du 30 avril 2014

Milan Kundera.

SOMMAIRE

Mathieu Lindon, Kundera, l’inévitable insignifiance de l’être

Mathieu Lindon, Kundera, l’inévitable insignifiance de l’être

Michel Crépu, Rendez-vous avec Milan Kundera

Michel Crépu, Rendez-vous avec Milan Kundera

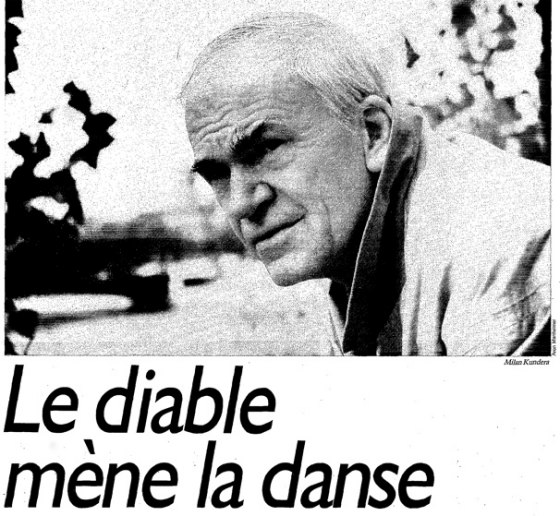

Philippe Sollers, Le diable mène la danse (sur L’Immortalité, 1990)

Philippe Sollers, Le diable mène la danse (sur L’Immortalité, 1990)

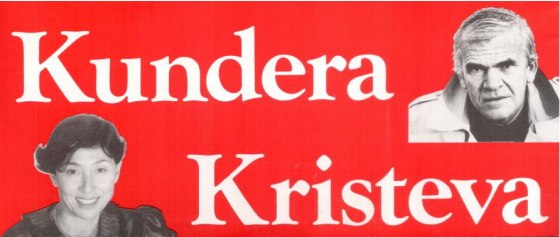

Kundera dans L’Infini

Kundera dans L’Infini

Kundera, Lettre à Philippe Sollers (1989)

Kundera, Lettre à Philippe Sollers (1989)

La Plaisanterie (1968)

La Plaisanterie (1968)

La fête de l’insignifiance

Collection Blanche, Gallimard

Parution : 03-04-2014

Jeter une lumière sur les problèmes les plus sérieux et en même temps ne pas prononcer une seule phrase sérieuse, être fasciné par la réalité du monde contemporain et en même temps éviter tout réalisme, voilà La fête de l’insignifiance. Celui qui connaît les livres précédents de Kundera sait que l’envie d’incorporer dans un roman une part de « non-sérieux » n’est nullement inattendue chez lui. Dans L’Immortalité, Goethe et Hemingway se promènent ensemble pendant plusieurs chapitres, bavardent et s’amusent. Et dans La Lenteur, Véra, la femme de l’auteur, dit à son mari : « Tu m’as souvent dit vouloir écrire un jour un roman où aucun mot ne serait sérieux... je te préviens : fais attention : tes ennemis t’attendent. » Or, au lieu de faire attention, Kundera réalise enfin pleinement son vieux rêve esthétique dans ce roman qu’on peut ainsi voir comme un résumé surprenant de toute son oeuvre. Drôle de résumé. Drôle d’épilogue. Drôle de rire inspiré par notre époque qui est comique parce qu’elle a perdu tout sens de l’humour. Que peut-on encore dire ? Rien. Lisez !

« Tout le monde se lève pour Kundera » : c’est le titre d’un article du N.O. du 27 avril dans lequel « cinq écrivains étrangers ont confié leur passion pour l’écrivain français d’origine tchèque ».

En France, parmi les nombreuses critiques, toutes élogieuses, de La fête de l’insignifiance, voici celles de Mathieu Lindon et de Michel Crépu.

Kundera, l’inévitable insignifiance de l’être

par Mathieu Lindon

A 85 ans (il est né le 1er avril 1929), Milan Kundera publie un nouveau roman, la Fête de l’insignifiance (déjà paru en version italienne). Cette insignifiance, s’agit-il de la célébrer ou de lui faire sa fête ? Le roman se lit vite : il est bref, divisé en sept parties qui portent des titres comme « Alain et Charles pensent souvent à leurs mères » ou « Ils sont tous à la recherche de la bonne humeur », elles-mêmes divisées en de nombreux chapitres intitulés « Alain découvre la tendresse méconnue de Staline », « Comment on enfante un excusard » ou « La première fois qu’il a été saisi par le mystère du nombril, c’est quand il a vu sa mère pour la dernière fois ».

Ce strict découpage pourrait entraîner une écriture resserrée au maximum mais pas du tout. « Je me répète ? Je commence ce chapitre par les mêmes mots que j’ai employés au tout début de ce roman ? Je le sais. Mais même si j’ai déjà parlé de la passion d’Alain pour l’énigme du nombril, je ne veux pas cacher que cette énigme le préoccupe toujours, comme vous êtes vous aussi préoccupés pendant des mois, sinon des années, par les mêmes problèmes (certainement beaucoup plus nuls que celui qui obsède Alain). » C’est comme si l’auteur de la Plaisanterie, Risibles Amours et L’Insoutenable Légèreté de l’être, né tchécoslovaque avant d’être déchu de sa nationalité puis naturalisé français par François Mitterrand (le français devenant sa langue d’écriture avec La Lenteur en 1995), voulait adopter des codes de la littérature pour enfants, passionné qu’il est par le « non-sérieux » et un abord facile de son travail. Mais il a écrit dans l’Art du roman : « Inutile de vouloir rendre un roman "difficile" par affectation de style ; chaque roman digne de ce mot, si limpide soit-il, est suffisamment difficile par sa consubstantielle ironie. »

Le nombrilisme, synonyme d’individualisme excessif, a une mauvaise réputation morale et littéraire. Les premières lignes de la Fête de l’insignifiance évoquent le trouble d’un personnage confronté aux « jeunes filles qui, toutes, montraient leur nombril dénudé entre le pantalon ceinturé très bas et le tee-shirt coupé très court [...] comme si leur pouvoir de séduction ne se concentrait plus dans leurs cuisses, ni dans leurs fesses, ni dans leurs seins, mais dans ce petit trou rond situé au milieu du corps ». Et comme il est posé que tous les nombrils se ressemblent, ce nombrilisme devient curieusement la chose la moins personnelle qui soit. Et que faire de cet orifice qui en est à peine un ? « Mais comment définir l’érotisme d’un homme (ou d’une époque) qui voit la séduction féminine concentrée au milieu du corps, dans le nombril ? »

Même indétermination autour de « l’inutilité d’être brillant », sa « nocivité », quand l’insignifiance libère en interdisant la compétition et permettant l’insouciance. Et « la valeur de l’insignifiance » renvoie à celle du nombrilisme car « un Narcisse, ce n’est pas un orgueilleux. L’orgueilleux méprise les autres. Les sous-estime. Le Narcisse les surestime, parce qu’il observe dans les yeux de chacun sa propre image et veut l’embellir. Il s’occupe donc gentiment de tous ses miroirs ». L’insignifiance est partout, et que penser de « ces chevaliers des droits de l’homme » qui interdisent le suicide (il y a dans le roman une scène très réussie de suicide assassin) et ne sont pas fichus d’empêcher la moitié des hommes d’être « laids » ni de leur permettre de vivre à une autre époque ?

La Fête de l’insignifiance est fidèle aux éléments du roman kunderien tels que François Ricard les définit en préface des Oeuvres en Pléiade : « Entremêler les registres (le réel et le rêvé ; l’univers des personnages et celui du romancier), faire se chevaucher des temporalités différentes (l’époque présente et le passé historique), accueillir les fantaisies les plus extravagantes. » Il faut lire la réaction de Khrouchtchev à l’histoire des « vingt-quatre perdrix » de Staline, constater comment les hommes vivent « sans se rendre compte qu’ils s’adressent les uns aux autres de loin, chacun depuis un observatoire dressé en un lieu différent du temps ». Divers personnages blaguent, par exemple en inventant une langue fictive (et rien n’est plus difficile que parler une langue qui n’existe pas), sans toujours comprendre que la vraie plaisanterie est ailleurs. Qui sait que le nom de la ville de Kaliningrad symbolise le combat contre l’urine et une prostate peu complaisante ? « L’insignifiance, mon ami, c’est l’essence de l’existence. Elle est avec nous partout et toujours. Elle est présente même là où personne ne veut la voir : dans les horreurs, dans les luttes sanglantes, dans les pires malheurs. » La reconnaître exige souvent du courage. « Mais il ne s’agit pas seulement de la reconnaître, il faut l’aimer, l’insignifiance, il faut apprendre à l’aimer. » C’est elle qui est « la clé de la bonne humeur » et que peut-on espérer d’autre que la bonne humeur ? L’insignifiance, c’est aussi ce qui est sans signifiance, du moins préconçue, obligée, elle est comme le symbole léger, insignifiant, d’une liberté à qui le pesant ne convient guère.

Mathieu Lindon, Libération du 2 avril 2014.

Rendez-vous avec Milan Kundera

par Michel Crépu

Lundi 7 avril

La vie est longue. Milan Kundera publie un nouveau roman ; les Rolling Stones seront au Stade de France le 13 juin prochain. Tant que les Stones sont là, les écolos peuvent bien avoir quitté le gouvernement, qu’ils aillent au diable. Nous autres avons nos billets dans la poche. Chic ! Il y aura encore un rendez-vous, encore un jour pour dire : « Non je ne peux pas ce soir, je vais au concert des Rolling Stones. »

Pour Kundera, c’est une divine surprise. Que ne murmurait-on pas à son sujet. « Vous savez bien que son installation en France lui a coûté son génie romanesque », ou bien : « tout de même, il exagère : se faire publier en Italie ! » Au surplus, l’auteur ne « donne » pas d’interview. C’est le bouquet. Avec lui, c’est à peine si nous ne sommes pas au régime spartiate de la diète médiatique. Il n’est guère que Beckett pour avoir été plus discret. Et encore, le grand Sam ne dédaignait pas l’objectif photographique. Depuis quand, la dernière photo de Kundera ?

L’embêtant, pour les perroquets du dîner en ville, c’est que le roman est bon. Même très bon. Voilà une de ces féeries que l’auteur de la Plaisanterie semble avoir bricolé comme un enfant dans sa chambre. Une lanterne magique pour observer le monde dans ses splendeurs mystérieuses. C’est l’« insignifiance ». L’insignifiance ? Le contraire du nihilisme, ce béton épais, au moyen duquel on veut faire taire le murmure vertigineux des vivants et des morts. L’insignifiance, c’est l’« essence même de l’existence », comme le narrateur de Proust la sent flotter dans la rue, quand le « 1er janvier ne sait pas qu’il est le 1er janvier ». Un autre nom de l’« insoutenable légèreté de l’être ». Qui ne sent pas cela peut passer son chemin, ce livre n’est pas pour lui.

Kundera nous fait penser à un vieux pharmacien de conte de Noël. Il prépare ses pâtes, ses onguents, ses poudres. À la fin, on obtient cette poussière d’or fin qui est le passage du Temps : une petite calèche traverse le jardin du Luxembourg pour aller se perdre dans les rues de Paris. Entre temps, une dame aura voulu se noyer, Staline fait résonner son gros rire dans un couloir désert. Qu’est-ce que cela veut dire ? Rien. Et pourtant ce rien est énorme. Il rappelle le vers merveilleux de Supervielle : « du temps inoubliable où nous étions sur terre. » Notre histoire à tous. Et voilà le travail. Quelle aventure !

Romancier, moraliste, poète. Milan Kundera se montre ici dans la simplicité de ces trois fonctions royales. N’ayant pas renoncé au plaisir de raconter (à peine : l’intendance suivra), ne craignant surtout pas de laisser filer. Quelle leçon de liberté, d’aisance à jouer de l’instrument ! Il y a du Flaubert dans cette leçon de réel, le propre des grands peintres. Qu’importe le figurant sur la toile, roi ou mendiant. Ce qui compte, c’est l’air autour de lui, la petite musique des origines d’où nous venons, où nous retournons.

Michel Crépu, Revue des Deux Mondes.

De 1989 à 1993, Kundera publie régulièrement dans la revue L’Infini. En 1990 il publie L’Immortalité chez Gallimard. Article dithyrambique de Sollers dans Le Nouvel Observateur.

Le Nouvel Observateur du 11 janvier 1990. Archives A.G.

par Philippe Sollers

Qu’est-ce qu’un grand roman ? Un organisme vivant qui prend tout son temps pour se développer, et qui, cependant, ne vous laisse pas une minute insensible ; un ensemble bouclé à triple tour, mais qui passionne les détails, à chaque instant. C’est aussi un livre pour tous (que va-t-il arriver ? que va devenir ce personnage ?) et pour quelques-uns (comment l’auteur tisse-t-il sa trame ? quelles sont ses intentions secrètes ?). Ainsi de l’Immortalité, sans doute le plus concerté mais aussi le plus audacieux dès romans de Milan Kundera. Il s’est payé ce luxe,là où il aurait très bien pu rester en roue libre, exploitant une gloire solidement établie. Mais justement : ce n’est pas lui, de sitôt, qu’on prendra au piège de son image. Il s’est échappé, une fois de plus, il nous dit comment et pourquoi. Décidément là surveillance est mal faite. Sacré magicien ! En plein Paris ! Rien dans les mains, rien dans les poches ! Juste une machine à écrire ! Et, en plus, il veut qu’on le lise de la première ligne à la dernière ! Eh bien, c’est fait. Jugement : chef-d’oeuvre. Jalousie à peine masquée du magma éditorial et journalistique ? Peut-être, mais c’est ainsi.

La première bonne nouvelle est donc celle-ci : Milan Kundera n’a aucunement l’intention de se contenter d’être Milan Kundera, et il vient de signer un merveilleux et diabolique roman « français » du nom de Milan Kundera. Comme si Kafka, revenu parmi vous, envoyait balader tous les clichés et toutes les thèses accumulés sur lui pour vous captiver, une fois de plus, avec les moyens les plus simples, les plus immédiats. L’action a lieu surtout du côté du Montparnasse ultramoderne, exactement comme dans le Prague d’autrefois. Ou encore, comme si Proust, loin d’être le Proust anesthésié par des tonnes de commentaires, s’autorisait, là, devant tout le monde, en pleine actualité, à être Marcel Proust. Quelle incongruité ! Quel malaise aux journaux de 20 heures ! Quelle prétention ! Dans l’Immortalité, les deux revenants qui se permettent de juger ce qu’on a fait d’eux dans la vanité du spectacle sont Goethe et Hemingway. Ils sont dans l’au-delà, pas moins, ils bavardent à propos de l’énorme et malveillante bêtise dont ils sont sans cesse l’objet. Ils ont leurs idées sur nous, en somme, et elles ne sont pas tristes. Mais reprenons.

- Hemingway

Au commencement, le narrateur est dans un club de gymnastique avec piscine et miroirs dominant Paris. Il observe une dame de 60 ou 65 ans qui prend une leçon de natation. La scène est pénible et comique. Elle finit par s’en aller, se retourne et fait un geste de la main en direction du maître-nageur qui se moque d’elle. Ce geste est furtif, gracieux, jeune, touchant, éblouissant. Tout le livre va le retrouver, ce geste, comme un fil conducteur à travers le récit multiple (c’est donc un roman sur la variation des corps). L’imagination est frappée par un geste et engendre les acteurs à partir de lui. Agnès et sa sœur Laura, leur père maniaque de la discrétion ; Paul, le mari de la première qui épousera plus tard la seconde, et ainsi la suite (étude de la désagrégation des couples).

Autre source d’inspiration : la radio, que le narrateur écoute le matin dans un demi-sommeil, flux ininterrompu et brouillon, soupe de voix énervées des nouveaux maîtres du monde. Voilà : il y les morts plus ou moins célèbres et désormais sans défense, les vivants déboussolés et soumis de plus en plus à l’irréalité qu’on leur fabrique. Beaucoup de gens, peu de gestes, dit Kundera. Ou encore : beaucoup de gens, peu d’idées. Les vies sont maintenant bousculées et comme enregistrées à l’avance sous le regard d’un dieu photographe se manifestant sous forme d’une indiscrétion, permanente. Il y a ceux, de moins en moins nombreux, qui souffrent intimement de cette surexposition vide et prostituée (Agnès, son père) ; ceux qui ajoutent à la confusion dans une sorte d’exhibitionnisme suicidaire (Laura, son amant Bernard, Paul) ; ceux, enfin, très rares, qui résistent sans illusions à cette prise en main globale stéréotypée.

Les images, partout, sont des ordres ; les voix des slogans publicitaires, c’est le règne de ce que Kundera appelle l’imagologie (tout le monde va répéter ce mot dans les mois qui viennent). Les idéologues ont perdu le pouvoir (vérification récente) au profit des imagologues qui les remplacent avec beaucoup d’énergie. La liquidation de l’idéologie (trop lourde, archaïque, Hitler, Staline, Mussolini, Ceausescu et compagnie) s’accompagne désormais d’un contrôle présenté comme liberté charitable, chaleureuse, radieuse, d’autant plus unanime qu’elle est approuvée sur-le-champ par les sondages comme moyen irréfutable de gouvernement. Les imagologues ? Plus puissants que les hommes politiques, ce sont les propagandistes inlassables de la perte de réalité, relayés parles employés de l’information pêle-mêle : jeux, assassinats en direct, tanks, variétés, sirops affectifs, rires sur commande.

Pendant que j’écris ces lignes, une grande affiche montre, devant chez moi, un bébé hurlant, bouche largement ouverte et jambe dans le plâtre. La légende dit : « Merci de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. » Qui pourrait s’opposer à cette noble croisade défendant les droits des enfants lâchement battus ? Personne. Mais ce qui compte ici est sans doute moins la cause nécessaire et juste de la sauvegarde de l’enfance que le conseil de jeter un œil dans la vie privée d’autrui. Car, après tout, pourquoi ne devrais-je pas faire le bonheur de mes voisins même malgré eux ? Cette femme de l’étage en dessous n’est-elle pas trop malheureuse ? N’y a-t-il pas un devoir sacré d’intervention ? Et ne serais-je pas d’autant plus poussé à me mêler de ce qui ne me regarde pas que ce qui me regarde m’ennuie, me pèse, m’exaspère ? Ce roman de Kundera, d’ailleurs, est-il franchement bienvenu ? Ne vise-t-il pas sournoisement à désespérer Billancourt, pardon, la démocratie elle-même et son irrésistible avenir ? L’apothéose, enfin, des droits de l’homme couronnée par la nécrophilique immortalité Panthéon ?

L’art de Kundera se résume, me semble-t-il, en deux qualités principales : mêler constamment la grande histoire et la petite (les événements européens des deux derniers siècles, la vie quotidienne aujourd’hui à Paris), de façon à éclairer l’une par l’autre ; l’extrême souplesse avec laquelle il tire une idée dérangeante d’une scène concrète (une femme lutte physiquement pour garder son amant, un homme récapitule sa vie sexuelle et s’aperçoit qu’il en a oublié presque tout) ou, au contraire, une scène inattendue d’une réflexion philosophique. Ses romans, celui-là surtout, sont des nappes de fluides réversibles, des démonstrations de « mathématique existentielle » (nouvelle science magique). Je vais suivre les aventures tragi-comiques d’Agnès, de Paul, de Laura et en même temps la pathétique et cocasse histoire de Goethe et de Bettina von Arnim (ou : comment le grand homme devient la proie de l’amour à mort qu’une femme se porte à elle-même, style : aux grands hommes l’hystérie reconnaissante). Ou bien, je vais m’interroger sur les pérégrinations nocturnes du très singulier professeur Avenarius (autrement dit : mauvaise herbe), anarchiste d’apparence convenable en train de crever les pneus des voitures avec un couteau de cuisine, et en même temps comprendre la naissance, au début du XIXe siècle, de ce que Kundera appelle l’homo sentimentalis, romantisme, « amour extra-coïtal », « hypertrophie de l’âme », poétisme, progressisme narcissique, fascination pour la mort immortelle, puis totalitarisme et, finalement, marchandise d’images déchaînées, nouvel analphabétisme, abandon de la raison comme de la volonté. volonté, impudeur frigide et débordement de coeur indifférent, le tout enveloppé dans la « convulsion démocratique du rire ».

Le diable mène la danse, mais le pire c’est qu’il est un bon diable, au fond, donc invincible, sa caractéristique morbide étant seulement, même dans la dérision, un manque total du sens de l’humour. Dieu en caméraman omniprésent, le diable devenu « Diabolo », l’érotisme et l’ambiguïté frappés d’interdit, l’impasse entre les sexes aboutissant, pour les hommes comme pour les femmes, à une dépression ahurie et brutale (« l’éternel féminin » du pauvre Goethe nous entraînant de plus en plus dans l’abandon de la beauté comme du plaisir) la bouffonnerie démagogique escamotant la tragédie transformée en calembours — voilà, selon ce roman allègre, magnifique, rusé et terrible, ce qui nous attend. Partout, sauf dans la fiction clandestine (fleur fragile et complexe, collection de recoupements et de hasards), on assisterait à la défaite du désir et au triomphe euphorique de la mort. Comme si le programme de l’ordinateur, annoncé jadis par un philosophe absolu, mal compris et lucide, était désormais définitif : « A la fin de l’histoire, la mort vivra une vie humaine. » Ou alors un réveil ? Oui, à la lecture de ce livre, par exemple.

Le diable mène la danse, mais le pire c’est qu’il est un bon diable, au fond, donc invincible, sa caractéristique morbide étant seulement, même dans la dérision, un manque total du sens de l’humour. Dieu en caméraman omniprésent, le diable devenu « Diabolo », l’érotisme et l’ambiguïté frappés d’interdit, l’impasse entre les sexes aboutissant, pour les hommes comme pour les femmes, à une dépression ahurie et brutale (« l’éternel féminin » du pauvre Goethe nous entraînant de plus en plus dans l’abandon de la beauté comme du plaisir) la bouffonnerie démagogique escamotant la tragédie transformée en calembours — voilà, selon ce roman allègre, magnifique, rusé et terrible, ce qui nous attend. Partout, sauf dans la fiction clandestine (fleur fragile et complexe, collection de recoupements et de hasards), on assisterait à la défaite du désir et au triomphe euphorique de la mort. Comme si le programme de l’ordinateur, annoncé jadis par un philosophe absolu, mal compris et lucide, était désormais définitif : « A la fin de l’histoire, la mort vivra une vie humaine. » Ou alors un réveil ? Oui, à la lecture de ce livre, par exemple.

Philippe Sollers, Le Nouvel Observateur du 11 janvier 1990.

« L’Immortalité », par Milan Kundera, traduit du tchèque par Eva Bloch, Gallimard, 1990, 416 pages, 110F (à l’époque).

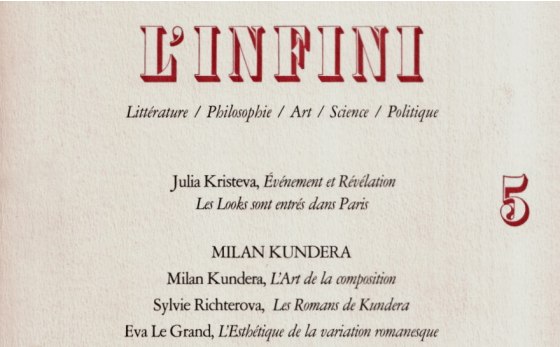

Kundera dans L’Infini

En 1984, la revue L’Infini consacre un dossier à Milan Kundera.

L’Infini n° 5, Hiver 1984.

Milan Kundera - Christian Salmon, L’art de la composition (entretien), n° 5, Hiver 1984

Beau comme une rencontre multiple, n° 25, Printemps 1989

L’ombre castratrice de Saint Garta, n° 32, Hiver 1990

Beau comme une rencontre multiple, n° 34, Été 1991

Une phrase, n° 35, Automne 1991

Improvisation en hommage à Stravinski, n° 36, Hiver 1991

À la recherche du présent perdu, n° 37, Printemps 1992

Le mal-aimé de la famille ou Petite discographie de Janacek avec digressions, n° 38, Été 1992

Le jour où Panurge ne fera plus rire, n° 39, Automne 1992

Les chemins dans le brouillard, n° 40, Hiver 1992

Hommage à Arrabal, n° 42, Été 1993

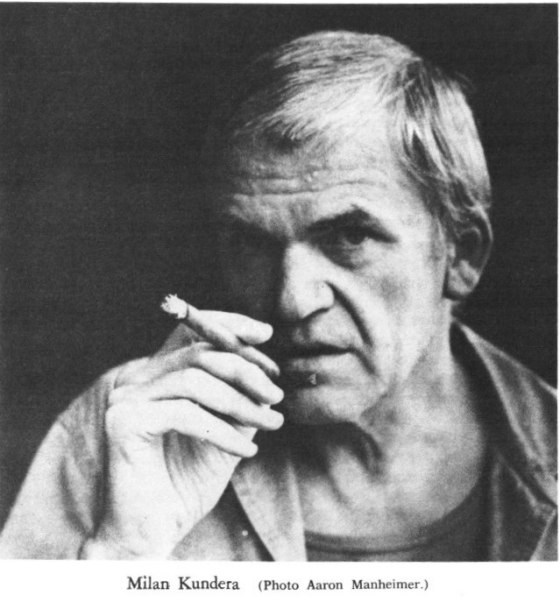

Photographie publiée dans L’Infini n° 5, Hiver 1984.

Lettre à Philippe Sollers

L’Infini n° 25, Printemps 1989, entièrement consacré à Voltaire.

Milan Kundera

Lire aussi sur Pileface : La lenteur.

Archives audiovisuelles

Les entretiens avec Milan Kundera sont rares. Voici l’un des tout premiers.

1968. La Plaisanterie

ORTF, 31 octobre 1968. — Interrogé par Roger Grenier, Milan Kundera, tout en se balançant dans un fauteuil gonflable, parle (en français) de son premier roman La Plaisanterie (1967) qui se déroule sur 20 ans d’histoire tchèque. Il explique le titre du livre.

2011. Kundera en Pléiade

Au moment de la publication de son « Oeuvre » en Pléiade, Alain Kinkelkraut consacrait son émission « Répliques » sur France Culture à Milan Kundera.

Avec Dominique Fernandez et François Ricard (qui a dirigé la publication)

Milan Kundera - Odyssée des illusions trahies

Milan Kundera - Odyssée des illusions trahies

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?

1 Messages

Dans sa très belle série d’articles du Monde Kundera, le roman d’une vie : une série en six épisodes, Ariane Chemin raconte :

Milan Kundera. Epreuves.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Crédit Le Monde