artpress2 : Valeur d’usage de Georges Bataille

Coordonné par Jacques Henric, ce numéro d’artpress2 réunit les contributions de Patrick De Vos, Philippe Forest, Fabrice Hadjadj, André S. Labarthe, Jean-François Louette, Claire Margat, Arnaud Maïsetti, Catherine Malabou, Philippe Muray, Laurent Perez, Jean-Luc Nancy et Philippe Sollers.

Extrait de l’introduction de Jacques Henric :

[...] Sans s’être explicitement posé la question de savoir s’il était légitime de considérer les livres de Bataille comme n’étant que des livres, que de simples objets de connaissance sur lesquels on pouvait tenir un discours, en leur imposant une forme, des contenus, des concepts, des théories assurés, les auteurs qui ont collaboré à ce artpress2 ont tous évité l’écueil contre lequel Denis Hollier se mettait lui-même en garde [dans son essai La Prise de la Concorde]. Attentifs au caractère fondamentalement « antidiscursif » de l’écriture de Bataille, à ses déformations permanentes, ses reprises, ses inachèvements, ses effacements, ils se sont montrés préoccupés d’interroger quel usage on pouvait avoir de Bataille aujourd’hui, quel type de rapport on pouvait entretenir avec sa pensée, et en quoi ses écrits étaient susceptibles d’éclairer la période de l’histoire que nous vivons. D’où le titre que nous avons choisi pour ce numéro, Valeur d’usage de Georges Bataille, en référence, bien sûr, à son texte la Valeur d’usage de DAF. de Sade. [...]

Ce numéro comprend également un supplément consacré à l’exposition « Dépenses », premier volet de « La traversée des inquiétudes », trilogie d’expositions organisées par Léa Bismuth et librement inspirée de la pensée de Georges Bataille à Labanque, centre de production et de diffusion en arts visuels de Béthune.

Le sommaire détaillé des deux publications.

Rencontre organisée le mercredi 12 octobre 2016 au Musée de la Chasse et de la Nature à l’occasion de la sortie du numéro d’artpress2 « Valeurs d’usage de Georges Bataille » (parution août 2016) et son supplément consacré à l’exposition « Dépenses » (à Labanque, Béthune).

Lancement artpress2 "Georges Bataille"

Table ronde avec la participation de Philippe Massardier, Rebecca Digne, Laurent Pernot, Philippe Forest, Catherine Malabou. Modération Léa Bismuth et Jacques Henric.

Le texte de Philippe Sollers, Bataille en Dieu, qui figure dans cet art press2, a été publié dans le numéro d’art press n° 36 (avril 1980). Il a été exhumé par mes soins le 10 mai 2012, à l’occasion du cinquantenaire de la mort de Georges Bataille, avec deux autres articles du même numéro. Voilà le travail. — A.G.

En avril 1980, la revue art press consacre un dossier à Georges Bataille. Dans l’éditorial signé G.S. (Guy Scarpetta), on lit :

Ensuite, précisément, à cause de l’étonnante actualité de cette pensée. Bataille ne se contente pas de dégager, au-delà de la sphère de la production, de la raison et du travail, le monde de la « dépense improductive » (de ce qui a lieu pour rien, et dont il cherche la trace dans le jeu et dans l’art, dans l’érotisme et dans l’expérience mystique). Qu’on relise aussi ce qu’il écrit des limites des valeurs « productivistes », du caractère de « communauté fermée » de l’Islam, du lien nécessaire du communisme et de la guerre, de la haine logique du stalinisme envers les « formes souveraines » : il est saisissant de voir à quel point cela éclaire directement notre présent.

Enfin, parce que ses livres sur Manet, sur Lascaux (comme, d’une autre façon, le texte d’Artaud sur Van Gogh) dessinent une approche esthétique radicalement antagoniste au formalisme et au déterminisme idéologique où le discours sur l’art, aujourd’hui, s’englue. Et que cela pourrait bien être l’anticipation éblouissante de cette nouvelle critique d’art qu’à art-press, depuis quelques temps, nous cherchons à faire naître. — G.S.

Guy Scarpetta, de son côté, rend compte des deux derniers tomes parus qui contiennent des textes essentiels que les essais sur La souveraineté, La littérature et le Mal, le Manet et le Lascaux.

Le texte de Bataille que nous publions est un large fragment d’un article sur André Masson paru dans le n° 19 du journal Le Labyrinthe, le 1er mai 1946 [2] [...] » (art press 36, p. 4)

Nous venons à la suite du christianisme et nous avons deux voies ouvertes devant nous. « Dieu est mort » a pour nous deux sens possibles. Pour les uns, Dieu est uniquement regardé comme un principe-maître, représenté sur terre par des autorités qu’il assure, un impératif aux ordres duquel les hommes devaient vivre asservis. Pour ceux-là sa mort n’a qu’un sens d’émancipation : ils sont libres à la fin de servir l’homme et non plus Dieu. Les autres ne s’opposent pas aux premiers, mais commencent lentement à sentir — et à vivre — le vide que laissa le mort. Ce vide laissé pour eux est révélation du possible de l’homme, qui ne peut désormais qu’être totalité, non plus activité au service d’autrui. (Qu’autrui ne soit plus Dieu, mais les hommes ne supprime pas le problème ! servir les hommes n’est pas tout le possible d’un homme, chaque homme aussi doit être ce pour quoi les autres le servent et meurent, s’il est nécessaire, pour lui, et ce pour quoi ne peut être réduit à l’échange de bons procédés (je meurs pour que tu vives, parce que, s’il l’avait fallu, tu serais mort pour que je vive), non ! Maintenant je demande ce pour quoi tu vis et je vis). Je crois bon maintenant de reprendre mes problèmes en tirant de l’histoire de l’art les exemples de leurs données.

une chevalerie futile

Rien n’est plus commun qu’un peintre acceptant de réduire en lui l’être à la peinture.

Vivant dans un monde où peindre est l’une des fonctions possibles, il la choisit comme sa limite. Son ambition se borne à faire de bons tableaux et il consacre étroitement sa vie à la recherche d’un moyen d’expression personnel, le meilleur possible. Il définit dès lors ce moyen comme une fin, car il doit nier sa servilité. C’est facile : la niaiserie, le mensonge — et la plasticité — n’ont guère de limites : des amateurs, des marchands, des critiques forment un petit monde où toute activité semble subordonnée à la conquête du mode d’expression pictural. La chose exprimée ne compte plus, le mode est à lui seul le Graal de cette chevalerie futile.

Pas si futile pourtant qu’il ne semble à première vue.

Ce domaine du mode offre au moins une échappatoire.Tout mode traditionnel s’impose comme une loi à laquelle on peut manquer : et ce peintre attaché au mépris de ce que la peinture n’est pas en sort à la fin par une négation de la limite qu’elle voulait être. A ce moment, sa passion n’est plus la peinture, mais la liberté...

Et pour un temps l’apparente servilité qui borne à une fonction devient une ruse par laquelle la décision d’être libre, refuse une liberté vide et se donne un objet précis.

Pour un temps seulement.

L’infraction de lois données dépend du pouvoir que gardent ces lois. Et comme elle tend à les priver de tout pouvoir, elle tend à devenir vide à son tour. Ainsi la question de la chose exprimée se pose-t-elle de nouveau. Le simple usage d’un mode libéré (si l’on veut révolutionnaire) peut exprimer cette « chose » qu’est l’opposition de l’opprimé contre l’oppresseur, qui est désir de liberté en acte. Il faut le dire, cela ne compte pas pour les non-initiés (mais au fond rien ne compte jamais que pour les initiés...) Quoi qu’il en soit, c’est une possibilité sans lendemain.

Comme chaque mise en oeuvre humaine de moyens, la peinture est placée devant l’échéance : elle doit être un moyen — d’autre chose qu’elle.

Et l’art est à la fin sollicité de s’engager : la peinture, demeurée un refuge de l’« art pour l’art », ne peut plus cependant n’exprimer que l’art lui-même.

art et pensée

L’art surréaliste (et comme l’écriture, la peinture) a pour fin d’exprimer la pensée. Mais la pensée que le surréalisme définit semble justement dégagée du monde. Il y a dans l’art surréaliste, un arrêt, sans nul doute. Sortant du vide de l’art pour l’art, il ne peut ni servir l’action, ni former une totalité. Il exprime une partie seulement de la sphère humaine. C’est si vrai qu’on distingue dans le surréalisme dès l’origine deux moments bien séparés : celui de liberté vide (d’innocence, d’automatisme), qui s’exprime en des oeuvres à la fin monotones et d’elles-mêmes impuissantes, celui de pleine affirmation du sens de cette liberté vide par l’être qui la vit. Un jugement intellectuel, surajouté, affirmé du dehors, est nécessaire à l’oeuvre, pour qu’une activité surréaliste ait valeur de totalité. Et comme en général, on voit les peintres (comme les écrivains) surréalistes attarder leur intérêt sur les oeuvres, il en résulte un monde qui n’est ni servile ni entier, à la longue qui n’est plus rien.

L’art d’André Masson s’éloigne un peu, mais décidément du surréalisme pur, en ce que la pensée qu’il exprime n’est plus, comme celle qu’atteint l’écriture automatique dégagée du monde : elle s’y intègre et l’envahit. Cette pensée a un caractère de totalité en ce qu’elle n’est limitée ni à la pensée discursive, ni à l’automatisme du rêve. Un danger en résulte évidemment auquel le surréalisme avait voulu obvier (par la séparation dont j’ai parlé). Mais il ne pouvait se passer du discours et devait maintenir par un jugement intellectuel positif le sens de ce qui, par définition, se dérobe à tout sens. Ce qu’André Breton ne vit pas (sinon, ne dit pas), est qu’en principe on ne peut sortir de l’impasse. Ajoutée à ce qui l’excède, l’affirmation de l’intelligence en supprime l’essence, qui est d’être extérieure à l’intelligence. C’est pourquoi il semblait légitime de dire (Jean Wahl [3]) du surréalisme qu’il n’a existé qu’avant d’être défini, mais ce n’est pas tout à fait vrai : Rimbaud ou Blake, qu’allègue Wahl, comme aujourd’hui Masson, n’avaient pas dissocié la vision poétique de l’intelligence.

De cette difficulté, j’ai dit tout à l’heure que née du désir d’« être totalement », non plus « au service », elle n’avait de sens que vécue « dans le fond des nuits ». C’est qu’elle ne peut être exactement résolue. Tout ce que nous pouvons, c’est d’accepter qu’elle nous porte aux limites de la tension. Inutile d’espérer éloigner l’intelligence (celle-ci évincée, il ne resterait que le vide, l’impuissance, la folie — ou sinon le pur esthétique) : nous ne pouvons dès lors que demeurer dans l’impossible.

En 1925 Michel Leiris présente Georges Bataille à André Masson

Avec les témoignages de Leiris et Masson (2’35")

Extrait de Georges Bataille une vie une oeuvre

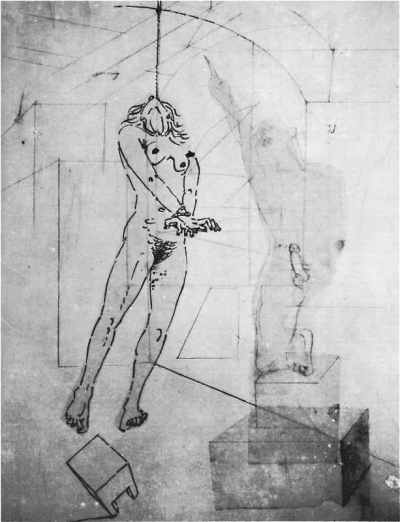

Edition originale d’Histoire de l’oeil de Georges Bataille (1928), publié sous le pseudonyme de Lord Auch

sans nom d’illustrateur, avec 8 lithographies très libres d’André Masson. Tirage à 134 exemplaires.

Dessin : plume et mine de plomb sur calque, 225 x 170 mm, signé au crayon "André Masson" ;

dessin de l’une des plus célèbres images du livre qui correspond à la sixième lithographie [4].

Bataille aujourd’hui sous refoulement ? Oui, mais il s’agit d’un refoulement actif, multiple, informé, évidemment pas innocent, et d’ailleurs d’autant plus intéressant qu’il est obligé de mettre en place un système de semblant qui va dans le sens d’une influence de plus en plus profonde de l’aventure de Bataille. Je m’explique : nous vivons la mise en place d’un réseau télématique, extrêmement serré et surveillé, du semblant. Cela ne doit pas nous inquiéter outre mesure. L’hégémonie du semblant ne s’oppose pas forcément à la reconnaissance de la vérité. Il faut distinguer entre un faux semblant et un vrai semblant. Le semblant ne peut pas arriver, par définition, à refouler la vérité ; ce que dans son déchaînement il va en revanche atteindre et dissoudre c’est un faux semblant qui se voudrait représentant de la vérité. Le déchaînement actuel du semblant, loin d’entraîner une liquidation des points essentiels de la vérité moderne, va procéder à un écrasement des fausses représentations de cette vérité. Ces dernières sont philosophiques, elles se sont, depuis la fin de la 2ème guerre mondiale, présentées comme incarnant la pensée.

L’expérience intérieure, édition revue

et corrigée suivie de Méthode de méditation

et de Post-scriptum 1953. 1954 [5]

Dans les années 50, à Bordeaux, ne sachant pas quoi faire, ni que lire, je me promène dans la ville, j’entre chez un libraire, je fouille dans les rayons, je continue à ne rien trouver à lire, et brusquement, caché dans un coin, oublié par la mise en place du marché, je trouve un livre visiblement non promu à la vente, qui s’appelle l’Expérience intérieure. Je l’ouvre, je n’y comprends rien, je comprends immédiatement que c’est ça que je dois lire.

Second souvenir personnel : je suis à l’île de Ré en vacances, je viens de lire le Lascaux, je sors sur la plage, l’océan est déchaîné, ce Lascaux me parait représenter tout à coup une lumière sans commune mesure avec ce qui était pensé, écrit, jusque-là. Il n’y aurait pas eu lieu, plus tard, de fonder cette revue qui s’appelle Tel Quel, sans cette référence à Bataille ; dès le début l’intention qui était la mienne, était tournée vers Bataille qui à l’époque venait de temps en temps nous voir, dans notre bureau. Je le revois donc, physiquement.

le péché

Je vois Bataille assis, au café ; je vais avec lui, dans un cocktail, chez Gallimard, et je m’interroge sur la très étrange gêne qui se dégage immédiatement sur son passage. C’est Georges Bataille, les intellectuels le connaissent, mais, indubitablement, autour de lui, c’est aussitôt la réserve, la dérobade, l’évitement, quelque chose de l’ordre de l’horreur sacrée. Bataille sait tout cela, il est silencieux, pas autrement étonné de l’effet qu’il provoque, lointain, déjà absent, dans une sorte de retrait. Voilà donc quelqu’un dont l’être physique même s’inscrivait en creux par rapport aux vivants de son temps. Qu’avait-il donc fait ? A quoi avait-il touché ? Qu’avait-il fait qu’il ne fallait pas faire, qu’il ne fallait pas toucher, qu’il ne fallait pas dire ? Soyons sans illusions : une telle marque d’isolement dans quelque chose comme un ressentiment général, peut être maintenant perçue en direct.

Cela a eu lieu de tout temps, mais la comédie est devenue telle qu’on peut désormais coïncider avec elle. Sans illusions nous devons être, car l’être qui a joui, qui a dit qu’il avait joui, est passible de la condamnation, de l’oubli le plus profond, le plus négatif, le plus agressif. De quoi s’agit-il dans la jouissance de Bataille ? Je tiens pour essentielle la formulation qu’il donne de sa tentative comme étant une somme athéologique . Le choix obstiné de ce terme, en référence évidente à saint Thomas, pour affirmer à la fois l’ordre théologique et l’irruption de sa négation, doit être souligné. Il faut aller, par exemple, à la discussion sur le péché. Sont présents tous les philosophes, toutes les personnalités intellectuelles de l’époque, et on se rend compte que la réintroduction de la catégorie de « péché », après la 2ème guerre mondiale, était d’une efficacité stupéfiante face au traintrain philosophique. On a dans cet épisode, immédiatement perceptible, le décalage de Bataille par rapport à ce qui va devenir la pensée dominante de l’époque, c’est-à-dire le sartrisme, c’est-à-dire un puritanisme militant. A part Adamov qui reconnait à Bataille le fait d’avoir dit probablement la vérité étant donné son ton de voix, tout le monde croit qu’il s’agit d’une discussion intellectuelle.

Note Pileface

« N’est-il pas étrange

— 1. qu’en pleine guerre — nous sommes en mars 1944 —, dans Paris occupé, se soit réuni un tel aréopage d’intellectuels, sans conteste, pour la plupart, ceux qui compteront sitôt la Libération venue (en même temps, pour beaucoup, de ceux qu’on sait avoir assisté au séminaire de Kojève sur la Phénoménologie de l’Esprit de Hegel avant la guerre) ;

— 2. que cette réunion n’ait pas eu lieu dans quelque but que ce soit touchant à la Résistance (on pourrait l’imaginer ; on aurait pu le désirer) ;

— 3. qu’elle ait eu lieu autour du seul Georges Bataille et du premier de ses livres un peu connus (L’Expérience intérieure) ;

— 4. que Georges Bataille et L’Expérience intérieure aient fait que cette réunion ait été menée autour du plus inactuel des thèmes : le péché ;

— 5. que cette réunion, organisée autour du plus inactuel des thèmes que le péché pouvait être alors, en mars 1944, dans Paris occupé, ait en fait servi de moyen de solder une querelle qui n’aurait été ni moins inactuelle ni moins déplacée entre l’auteur de L’Expérience intérieure et celui de L’Être et le Néant ? Il en a pourtant été ainsi de la vie pendant la guerre dans Paris occupé, au lendemain de l’une des années éditoriales françaises les plus riches : on a ça et là tenté d’en écrire l’histoire ; on ne l’a pas pour autant pensée si peu que ce soit. »

Michel Surya, Editions Lignes.

A l’occasion de la réédition de la « Discussion sur le péché » aux éditions Lignes qu’il dirige, Michel Surya était l’invité de Jacques Munier (A plus d’un titre, le 14 octobre 2010, durée : 28’30).

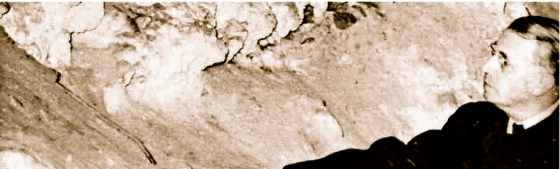

Bataille dans les grottes de Lascaux, 1955.

une marque dans la poussière

De quoi Bataille a-t-il joui ? Je vous propose d’en revenir à l’Expérience Intérieure, à son écriture très particulière, à cette sorte de journal d’une expérience mystique. Prenons ce qui lui est arrivé en 1933, après sa maladie. Il est en Italie, il arrive à Stresa :

« je souffrais moins : j’essayai de marcher, ce fut de nouveau possible (...) Des voix d’une majesté infinie, en même temps mouvementées, sûres d’elles, criant au ciel, s’élevèrent en un choeur d’une incroyable force. Je demeurai saisi, sur le coup, ne sachant ce qu’étaient ces voix : il se passe un instant de transport, avant que je n’aie compris qu’un haut-parleur diffusait la messe. Je trouvai sur le pont un banc d’où je pouvais jouir d’un paysage immense, auquel la luminosité du matin donnait sa transparence. Je restai là pour entendre chanter la messe. Les voix s’élevaient comme par vagues successives et variées, atteignant lentement l’intensité, la précipitation, la richesse folles (...) Il me sembla que jamais d’autres chants ne pourraient consacrer avec plus de puissance l’accomplissement de l’homme cultivé, raffiné, cependant torrentiel et joyeux que je suis, que nous sommes. » Je souligne.

Il y a des milliers de propositions similaires dans l’oeuvre de Bataille. J’insiste sur ce qui fait la portée de l’expérience en question : un réalisme des situations extrêmement tenu, aussi bien dans la netteté des aventures érotiques. Jamais Bataille ne cède à la lâcheté féminine de la censure, autrement dit à l’introduction d’un symbolisme. Les éléments sexuels sont présentés dans leur trivialité, comme les autres éléments de la réalité, mais il se trouve que, par rapport à ce réalisme, se produit constamment une déchirure, une ouverture qui est de l’ordre de l’illimité faisant irruption dans le détail. C’est ce qu’il appelle l’expérience de l’excès, de l’extrême, du supplice, du sacrifice, de l’effusion, de la dépense, de la souveraineté ; c’est ce qu’il appellera plus tard l’expérience théopathique. L’accent mis sur des mots désignant une ouverture, une perte, ne se fait jamais sans référence à un instant réaliste. Nous promenant dans Paris, nous pouvons, traversant la rue du Four, penser à Bataille, non loin de la poste, éprouvant soudain une extase qui l’a amené à rire, à découvrir la portée du rire, sa démesure, sa vérité, tout en se couvrant follement la tête du parapluie qu’il portait avec lui.

« Je riais divinement comme jamais peut-être on avait ri, le fin fond de chaque chose s’ouvrait, mis à nu comme si j’étais mort. »

Je ris divinement de l’absence de mort. Si nous passons près de l’église St. Roch, nous pouvons encore penser à Bataille :

« Devant l’image du soleil, géante, dorée, nuageuse, un mouvement de gaieté, d’humeur enfantine et de ravissement. Plus loin, je reg1rdai une balustrade de bois et je vis que le ménage était mal fait. Je touchai par caprice un des balustres, le doigt laissa une marque dans la poussière. »

Humeur enfantine, ravissement, le ménage est mal fait, le caprice passe comme une marque dans la poussière... Si nous passons près de la porte Saint-Denis, nous pouvons encore imaginer que Bataille, une nuit, y a vécu ce qui est raconté dans Madame Edwarda.

Je souligne tout cela pour dire qu’il y a des mystères de Paris. Mystères de Paris, ça veut dire que la force publique, avec sa tête philosophique, est puissamment intéressée à ce que ces mystères soient peu connus, d’autant qu’ils n’ont rien à voir avec ceux d’Eugène Sue.

Cette histoire de rire, bien sûr, vient en partie de Nietzsche, mais quand Bataille dit qu’il brûle d’une « anxieuse fidélité » par rapport à Nietzsche, il faut comprendre qu’il brûle de fidélité par rapport à toutes les expériences de jouissance en tant qu’elles sont affirmées à la première personne, sans réserve, en état de perte. Bataille n’accepte pas la généralité du sujet philosophique ; il sort d’une discussion avec Sartre, chez Leiris je crois, sur le cogito cartésien, avec l’idée que tout ça n’a pas de poids par rapport à ce que pourrait être l’expérience de la trace de poussière touchée du doigt. C’est l’inanité de la philosophie qu’il perçoit théologiquement, une inanité qui lui parait tellement énorme qu’il s’attachera en même temps à prouver qu’il est capable, mais en se jouant, de pensée philosophique. Il sait très bien que Sartre, c’est-à-dire tout le monde, ne comprenant pas le sens de la théologie ne peut pas non plus comprendre l’expérience privée de sens de l’athéologie. Bataille est un de ces précurseurs qui sait que la proposition de non-sens qu’il fait comme expérience de la jouissance sexuelle ne peut se comprendre que si l’on reconnait à partir de quel sens elle est formulée.

- Georges Bataille et Albert Skira à Lascaux, 1955

une proposition de désinvolture

La difficulté est double : il faut connaître un sens construit à partir du non-sens et ensuite le refaire passer au non-sens. Pas facile étant donné l’analphabétisme philosophique qui règne par rapport à la théologie. Avant, donc, d’en arriver à une athéologie conséquente, il faudrait savoir de qui il s’agit dans la théologie recouverte par le faux semblant philosophique. La méditation, dit Bataille dans ce qu’il appelle sa position décisive de l’Expérience inférieure, est

« une comédie dans laquelle le méditant est comique, mais aussi bien une tragédie dans laquelle il est tragique. Mais le comique d’une comédie ou le tragique d’une tragédie sont limités tandis qu’un méditant est la proie d’un comique, d’un tragique illimités. »

C’est cette illimitation qui constitue l’au-delà de la philosophie dans la mesure où celle-ci doit continuer à départager le comique du tragique. Ainsi, pour Bataille, sens et non-sens, sans confusion , vont s’illimiter l’un par rapport à l’autre. On est à l’opposé de toute scolarité, scolarité qu’il faut étendre à la philosophie qui doit rester à l’Ecole, fût-elle supérieure. Bataille n’hésite pas d’ailleurs à trouver « scolaires » tous les systèmes métaphysiques, y compris le yoga. La proposition fondamentale de Bataille est une proposition de désinvolture. Un rire « frais, dit-il, enfantin » est la clé de son expérience. Le comique qu’il définit comme une « transcendance en porte-à-faux » est pour lui le signe qui ne peut pas tromper de l’authenticité de l’expérience. Quand il se réfère aux Exercices Spirituels de Loyola, on voit à quel point il va plus loin que la scène du sujet philosophique. Ces « exercices », vous le savez, consistent à monter une scène interne où l’on est un des personnages de la Passion. Mais ce drame de la Passion se transforme, pour Bataille, en une absence de sens, en un sens du non-sens sorti du sens et retournant à l’ asens qu’il n’hésite pas à comparer à l’expérience Zen du satori.

Impossible, bien sûr, dans une telle expérience, de fonder une école, d’être un « maître » — autrement dit de satisfaire l’hystérie. Le problème de la transmission préoccupe pourtant beaucoup Bataille, et il a souvent pensé qu’il fallait assurer une communauté pour perpétuer cette expérience. Erreur monstrueuse, pensera-t-il plus tard, que cette idée de fonder une « nouvelle religion » (cette fameuse « société secrète » sous couverture du Collège de Sociologie [6]. Et comment ne pas faire aujourd’hui un parallèle avec Lacan (dont les liens avec Bataille sont d’un ordre intrinsèque) qui, à son tour, est amené à dissoudre, et à dissoudre la dissolution elle-même ? Il y a quelque chose dans le projet d’école, d’église, qui bute sur ce que j’appellerai l’âne honnime et qui fait que cet âne honnime finit par l’emporter comme sens sur l’irruption du sens dans le non-sens. L’âne honnime se poursuit dans le temps ; le sujet, lui, se sait de l’instant et c’est pour cela que, lorsqu’il disparait, tout disparait avec lui. Rien ne se transmet, mais le vrai semblant se déchaine contre le faux semblant qui voudrait prendre la place du sujet instantané. Quoi qu’il en soit, Bataille n’a rien à voir avec Schreber, pour cette raison simple que le passage à travers l’identification féminine ne se constitue pas en délire mais disparaît, comme une trace dans la poussière, dans un point de rire. Le passage à travers cette place extraordinairement surveillée de la dufemme comme étant, par nature, exposée à Dieu, va rester le problème-clé du refoulement originaire en tant qu’il fait société. Bataille, comme Joyce, passe là, à sa manière, chacun ne peut passer qu’à sa manière, sauf que ça le désigne clairement pour être un trou dans la conscience de la surveillance de cette place qui croit qu’il y a de la femme en-deçà du fait qu’on passe à travers l’une ou l’autre. Il s’agit toujours de maintenir le secret sacré et, en quelque sorte, l’infantilisme qui s’oppose à l’enfantillage lequel rompt avec le cercle de la reproduction infantile. L’histoire, n’est-ce pas, n’a pas autre chose à faire que de reconduire la pruderie religieuse, scientifique, philosophique, psychanalytique, autrement dit ce que nous pouvons appeler définitivement la vieille fille qui veille sur nous.

le sexe ce n’est pas grand chose

Rien n’est sérieux, dit au contraire Bataille, si on n’intègre pas « la honte des enfants, les phobies, le rire. » Rien n’est sérieux ; autrement dit : on ne peut pas mettre (fondement de l’expérience) la nature en question. Et la mettre en question, c’est une opération de langage, une opération où le sexe n’est pas posé comme autre chose qu’une irruption de langage. Voilà le danger pour le refoulement originaire qui fait société, parce que ce qui se découvre dans cette expérience c’est que le sexe, eh bien, ce n’est pas grand chose. Les obscénités de Bataille, débouchent sur l’expérience intérieure et pas du tout sur le semblant sexuel. Le sexuel, lui, vole en éclats. En quoi Bataille me parait justifié, même s’il ne sait pas tout à fait pourquoi, de dire qu’il a deviné l’énigme, qu’il est Oedipe. C’est en passant, sans insister, qu’il se compare à Oedipe. Encore que dans l’Histoire de l’oeil, on voit que, chez cet Oedipe, la fonction de l’oeil peut être déplacée vers une anfractuosité qui peut sauter au-delà de la vision. En effet, Bataille a écrit Ma Mère, et je crois que c’est ce qui fait de lui, dans notre Paris-Thèbes, le synonyme d’une peste possible.

Il s’agit donc pour Bataille, comme pour tous les mystiques, mais d’une façon incomparablement plus profonde et argumentée, de trouver le point par où le langage est compris comme une destruction de lui-même. Sans cesse il revient sur le fait qu’il ne peut pas y avoir de liberté possible, autrement dit d’accès à l’illimité, sans destruction du langage. Cette destruction n’est possible qu’au comble de la construction. Rien à voir avec le bricolage poétique du non-sens, ou encore avec ce que la psychose ou l’état névrotique ambiant poussent vers une débilité générique. Au contraire, c’est le sommet de la logique (voir Hegel). Le rempart de feu qui nous sépare de la destruction du langage est vraiment le roulement de la débilité. Il y a quelque chose à traverser, là, qui est de l’ordre de ce que Bataille appelait un rire majeur, par opposition à un rire mineur. Ce qui veut dire que le fanfan garde jalousement en nous la porte de ce rire majeur et rabat sans cesse l’expérience sur le rire mineur (celui qui ne passe pas au-delà du Père). Voilà pourquoi pour Bataille le langage poétique doit être le commentaire de son absence de sens. Il s’agit bien de ne pas arriver à un engorgement de l’absence de sens, mais bel et bien, d’exposer la trouée qui peut s’effectuer dans le sens. Le refoulement fait sens, et la peur intimée par le refoulement c’est la terreur devant l’absence de sens, l’ asens . Par rapport à cette terreur, en effet sacrée, l’être humain est en enfance. Il n’y aurait pas à ce point refoulement de Bataille (comme de Joyce) s’il n’y avait pas eu chez lui ce passage dégagé en forme d’attitude enfantine. « Rire frais, sans réserve... » La loi, il n’y a pas lieu de s’y opposer, elle se joue, et c’est en la reconnaissant qu’on la transgresse. Pas plus qu’il n’y a lieu de supprimer les interdits. (puisque l’hystérique, de toutes façons, les impose). Bataille devient donc, logiquement, une victime expiatoire pour ceux qui croient progresser, sous la loi, vers une « libération » subsidiaire. En quoi, ils ne font que déplacer, d’esclaves en maîtres, de maîtres en esclaves, le champ du ressentiment... Le péché de la « souveraineté », lui, en effet, est tout autre chose.

Réponses à des questions de Jacques Henric,

art press 36, avril 1980, p. 6-7.

la littérature et le mal

VOIR AUSSI

Il apparaît de plus en plus que l’échec profond de la philosophie, de toute philosophie (du moins dans ses formes dégagées de l’horizon religieux), c’est la question du Mal. De la radicalité du Mal. Intégré comme « négatif », fonctionnalisé, expliqué, analysé, dépassé, le Mal dans sa version philosophique n’est guère qu’un obstacle que devrait logiquement surmonter la Raison, l’Histoire, la Nature ou l’Idée. Il apparait aussi que cette fonction de « dire le Mal », dans son horreur brutale et son indépassable vérité, fonction que la philosophie a écartée, — c’est la littérature qui s’en est chargée. Enfer de Dante, cauchemar-crime shakespearien, convulsions exhibées de Dostoïevski, litanie de supplices de Soljénitsyne, quelque chose est ici révélé dans sa nudité que la philosophie a toujours affadi ou voilé. Cela, Bataille le sait. !e dit, et, comme d’habitude, va d’emblée au-delà : montrant que le ressort ultime de la littérature, dans ses expériences les plus brûlantes, a été non seulement de dire le Mal, — mais de dire comment, à travers le Mal, ça jouit.

D’où, paradoxalement, sa dimension éthique (« cette conception », note Bataille, « ne commande pas l’absence de morale, elle exige une hypermorale [7] ») : inscrire dans le symbolique le relief d’une jouissance liée au Mal est, sans doute, la meilleure garantie pour que ça ne passe pas directement dans le réel. Bataille, encore : « la vraie violence est muette ». Comme si tout crime était d’abord l’effet d’une insurmontable aphasie. Qu’on songe à Sade, écrivant obstinément l’infini catalogue des orgasmes meurtriers, — et, par ailleurs, farouchement opposé à la peine de mort, au moment même où Robespierre et Saint-Just, ces écrivains ratés, mettaient en branle la machine à terreur, inaugurant l’ère des « vertueurs » [8]. Voilà, tout se résume là ; — ce que ne comprendront jamais les moralistes « simples », Camus ou Simone de Beauvoir par exemple, qui, créditant niaisement Sade des « opinions » prêtées à ses personnages, ont spectaculairement raté tout à la fois sa stratégie d’écriture et son effet de vérité.

Genêt, Aragon

Bataille, lui, mène donc l’enquête. Fouille ces zones interdites, répulsives, désirables. Ce grouillement de ténèbres d’où ça s’écrit. Dégage la souveraineté de la littérature dès lors qu’un mouvement plus fort qu’elle l’affranchit de la soumission au « bien », à l’ordre, à la socialité adulte et responsable. Emily Brontë, ravage d’enfance, de mort et d’érotisme intriqués. Baudelaire, choisissant d’ « être en faute », dans « un parfait mouvement d’extase et d’horreur mêlées ». Sade, souverain dans l’exposition d’un « déchaînement » qu’aucune philosophie (pas même celles que son texte intègre comme discours) ne peut au fond rationaliser. Michelet, Proust, dont il sonde l’envers dérobé, négatif, du parti-pris « progressiste » ou « socialiste », Kafka, surtout, qu’il désigne comme celui qui assume jusqu’au bout la position souveraine de l’enfant, ce pourquoi il ne peut être qu’intolérable à ceux qui « subordonnent le temps présent au pouvoir impératif d’un but ». On sait que le Parti Communiste, dans l’après-guerre, avait lancé une campagne sur le thème « Faut-il brûler Kafka », — et répondu par l’affirmative.

Bataille indique, lui, qu’effectivement « le communisme est dans son principe la négation accomplie, le contraire de la signification de Kafka », dans la mesure où « rien n’est souverain qu’à une condition : ne pas avoir l’efficacité du pouvoir, qui est action, primat de l’avenir sur le temps présent ». Genêt enfin dont, en contradiction ouverte avec l’essai de Sartre, il marque très sûrement les limites : celles d’une souveraineté manquée, d’un échec, d’une incapacité à franchir la marge radicale qui sépare la perversion de l’effective transgression. Chez Genêt, indique Bataille, « le Mal est devenu un devoir, ce qu’est le Bien. Un affaiblissement illimité commence : il ira du crime désintéressé au calcul le plus bas ». Et aussi ceci, que l’évolution du parcours de Genêt n’a pu que confirmer :

« Sa splendeur rappelle les éblouissements qu’Aragon prodiguait dans les premiers temps du surréalisme : même facilité verbale, même recours aux facilités du scandale... je ne crois pas que ce genre de provocation cesse un jour de séduire, mais l’effet de séduction est subordonné à l’intérêt d’un succès extérieur, à la préférence pour un faux-semblant, plus vite sensible ».

Personne, semble-t-il, n’a encore voulu lire ces lignes...

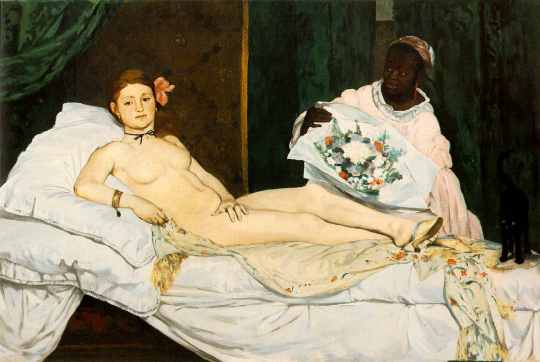

Edouard Manet, Olympia.

Manet ou la naissance de l’art moderne

La Littérature et le Mal n’hésitait pas à prendre le contre-pied de ce que pouvaient professer Sartre, Camus. Beauvoir, ou d’autres « autorités » de l’époque. L’un des aspects les plus passionnants du livre de Bataille sur Manet, c’est le dialogue incisif, discret et serré qu’il y entame avec Malraux.

Au fond, la question que pose l’oeuvre de Manet, c’est celle de la naissance de la modernité, comme rupture radicale avec les « communes mesures » de perception (Bataille note que « L’Olympia est le premier chef d’oeuvre dont la foule ait ri d’un rire immense »). Si Bataille s’accorde avec Malraux pour penser que l’art moderne naît d’une « peinture sans autre signification que l’art de peindre », à une époque, bourgeoise, où les formes souveraines, liées à la religion, ont disparu, — il n’en marque pas moins, très au-delà des formules claquantes de l’Intemporel, la singularité du geste de Manet dans cette mutation. Cette singularité ne se réduit pas, pour lui, à la simple transgression de la convention, pas plus qu’au franchissement de l’anecdote, du « sujet », en un jeu souverain où ce qui compte d’abord est la peinture même, son effusion de lumière et de couleurs : car cela, en somme, Manet le partage avec tous les autres impressionnistes, avec Cézanne. Or, là où Malraux affirme la modernité de Manet dans le « vert du balcon », ou la « tache rose de l’Olympia » (soit selon un critère d’abord formel), Bataille préfère dégager ce qu’il nomme l’opération de Manet, — dont les effets formels ne sont que la dimension matérielle. Glissement discret, mais décisif : ce qui lui permet de saisir cette « opération » dans la volonté sensible de « décevoir l’attente », soit de manifester négativement, silencieusement la convention récusée par son absence exhibée.

D’où, dans l’« Olympia » , ce « sentiment d’une suppression », comme si la rupture du lien avec les « mensonges de l’éloquence » devait se faire sentir dans un vide sensible, un effacement visible. Ainsi, pour Manet, le « sujet » a infiniment plus d’importance que, par exemple, pour Cézanne, dans la mesure où la loi de son habituelle représentation doit être, en creux, présente dans sa transgression. Ce pourquoi « l’Olympia tout entière se distingue mal d’un crime, ou du spectacle de la mort ». Déplacement subtil mais radical que l’on retrouve aussi à propos de 1’« Exécution de Maximilien » : là où Malraux, dans son habituelle rhétorique, écrit : « C’est le Trois Mai de Goya, moins ce que ce tableau signifie », — Bataille note, de façon infiniment plus proche du sens l’« opération », l’« impression égarante qu’un sentiment aurait dû naître du sujet : c’est l’étrange impression d’une absence ». Rien de plus éclairant, à cet égard, que la saisissante opposition suggérée par Bataille entre les natures mortes de Cézanne et celles de Manet. Il est clair que chez Cézanne les sujets « profanes » accèdent explicitement à un statut « souverain », à une effective majesté — des pommes, des bouteilles, peuvent atteindre à la dignité d’anciens sujets « sacrés ». Les natures mortes de Manet, indique Bataille, ont au contraire un caractère enjoué, presque désinvolte (qu’on songe à l’« asperge ») : comme si le sujet profane devait être montré comme profane, ou plutôt comme la vue du tableau devait sourdement provoquer le sentiment d’une implicite profanation.

- Lascaux. Cheval chinois.

le miracle de Lascaux

Lascaux : on sait que Bataille, dépassant d’emblée l’horizon érudit des préhistoriens et des spécialistes, sut voir l’importance gigantesque de cette révélation, dès le moment de la découverte des fresques. Ce qu’il saisit immédiatement, c’est à quel point l’art « souverain » de Lascaux, parfait dès le début, vient bousculer et pulvériser la plupart de nos préjugés croyance au progrès (y compris au « progrès en art »), assimilation rapide de l’art « primitif » à l’art maladroit, inabouti, des enfants, mythe de la préhistoire comme époque chaotique, nocturne, misérable et accablée, stéréotype selon lequel c’est le travail, et lui seul, qui marque le bond décisif de l’espèce hors de l’animalité, explication de l’art par ses « conditions » matérielles et idéologiques.

« On nous dit », écrit-il à propos des peintures de Lascaux, « de les rapporter aux incantations de chasseurs avides de tuer le gibier dont ils vivaient, mais ces figures nous émeuvent, tandis que cette avidité nous laisse indifférents ».

Voilà, c’est là, tout de suite, — comme si le bond tracé et multiplié des taureaux, des bisons et des chevaux était aussi, comme en une « ligne de foudre », un bond prodigieux hors du temps.

VOIR AUSSI

Lascaux : dans l’éblouissement qui nous saisit, plusieurs millénaires, d’un coup, cessent d’exister. Enchevêtrement vibrant et aéré, matériellement espacé, d’un rythme animal intime. Violence sourde suspendue. L’élégance en masse arrachée, comme extirpée d’une nuit sans mémoire, bourdonnante et hantée. Voûte, relief, chûtes, élans, souffle, piétinements, force, mugissements visibles, dans le resserrement des boyaux ou l’éclat foudroyant des « nefs ». Etrange sensation d’a-pesanteur : comme si l’on pouvait marcher au plafond, défier la lourdeur, en accord avec cette « grâce animale » captée et préservée. Fabuleux sens de l’équilibre composé, interne au vertige, à l’explosion.

trop grecs

Bataille trouve le mot « miracle ». L’opposant sans hésiter au prétendu « miracle grec » : cette « euphorie », ce « sentiment de puissance », ne viennent pas du petit épisode athénien tant vanté, mais s’inscrivent là, depuis ce fond du temps, cette « lumière décomposée de l’aurore » où la nuit, d’un coup, se déchire. Au fond, sceptiques devant les miracles, nous sommes toujours beaucoup trop grecs. « La Grèce, écrit Bataille, elle aussi nous donne un sentiment de miracle, mais la lumière qui en émane est celle du jour ; la lumière du jour est moins saisissable : pourtant, le temps d’un éclair, elle éblouit davantage ». L’éclat grec, c’est celui des corps mesurés, équilibrés, de la nature harmonisée en logos, raison, calcul d’architecte, sur fond de paganisme latent, de fantasme d’androgynie à peine surmonté. Monde sourdement hanté par la Déesse-Mère archaïque, méditerranéenne, fragmentée en bacchantes, euménides, méduses, errynies, gorgones, soit l’infernale Nature cyclique et vampirique, cannibale et phallique, que la Loi vient simplement géométriser. La lumière de Lascaux, elle, de façon immédiatement souveraine et libre, est plutôt celle d’une effusion : battement d’une aube où l’homme, d’un bond, s’arrache à la nature (et à l’animalité), non par le travail ou par la raison, mais par un « tumulte de jeu et de fête » — celui dont témoignent les saisissantes figures en profusion, dépensées, sublimées, étrangement détachées.

Bataille, donc, déchiffre cette « aube » en un texte aux vibration ramifiées, retenues. Traces d’une humanité « délivrée du souci utilitaire et rationnel ». Passage de l’animal à l’homme : crânes, rites funèbres attestés, « conscience horrifiée de la mort », que « rien ne rattache au monde du travail » (pulvérisation des thèses marxistes sur la question). Interdits et, simultanément, transgression des interdits : religion, art, jeu (« ce qui s’oppose à l’homo faber, et le dépasse, n’est pas l’homo sapiens mais l’homo ludens »). Superposition intriquée, parfois, des figures (prouvant que « l’opération répondait seule à l’intention »), mais aussi compositions inachevées pour « respecter l’ordonnance » de l’ensemble. Echo des masses et des mouvements d’une paroi à l’autre. Frises de cerfs, vaches bondissantes, bouquetins, taureaux, chevaux « violence animale angoissée, érotique et aveugle ». Lien du « divin » et de la « forme animale » (s’opposant conjointement à « l’aspect pratique et limité qui est le propre de l’homme »). Licorne, part du rêve. Scène du puits : bison éventré, figuration humaine délibérément maladroite, comme sous tabou. Perspective tordue (pattes, oreilles et cornes dessinées « de face » sur une silhouette vue de profil) : indication d’un style, d’une intention esthétique affirmée au-delà de la représentation. Miracle d’une « spontanéité insoumise », où les « procédés (...) ne décidaient pas de la forme ni du style » (absence de convention antérieure). Légèreté fiévreuse :

« Ce mouvement de danse enivrée eut toujours la force d’élever l’art au-dessus des tâches subordonnées qu’il acceptait. que la religion ou la magie lui dictaient ».

Non, décidément, pas de « progrès » : Lascaux atteste que le génie est là dès le départ, qui ne cesse de nous arracher au temps, à la lourdeur. Revenir de la caverne à la lumière du jour, retrouver la nature, les hommes, donne l’irrésistible impression non d’une remontée mais d’une chute. De nouveau cet univers, le nôtre, si manifestement, irrémédiablement raté. Exactement comme, sortant d’une rétrospective Rothko, nous ne pouvons nous empêcher de trouver les villes où nous vivons si désespérément ternes.

l’expérience

Je n’ai évidemment fait que signaler, rapidement, allusivement, quelques points de l’oeuvre de Bataille : peut-être aura-t-on compris qu’il faudrait en fait tout reprendre, tant cela est encore loin d’être passé. Montrer à quel point cette oeuvre excède, non seulement nos « conceptions philosophiques », mais au-delà la plupart des limites courantes de la pensée. Car il y a bien une ivresse de la pensée chez Bataille, à la mesure de la « danse enivrée » de Lascaux, un mouvement vertigineux, sans fond — celui de la pensée quand elle transgresse les limites du « savoir », qu’elle jouit de l’effraction instantanée et répétée de la vérité. Et cette jouissance-là, rare, je dirais qu’elle est insaisissable en dehors d’une expérience, intime, singulière, d’un mouvement où le sujet ne peut que perdre pied, immergé dans ce qui l’excède et, comme dans le foudroiement mystique, dissout son intégrité, sa trop humaine identité.

« J’écris, dit Bataille, pour annuler en moi-même un jeu d’opérations subordonnées » [9].

Et aussi, plus près du relief même de l’expérience :

« Comme je fixais le vide devant moi, une touche aussitôt violente, excessive, m’unit à ce vide. Je voyais ce vide et ne voyais rien, mais lui, le vide, m’embrassait. Mon corps était crispé. Il se contracta comme si, de lui-même, il avait dû se réduire à l’étendue d’un point. Une fulguration durable allait de ce point intérieur au vide. Je grimaçais et je riais, les lèvres écartées, les dents nues » [10].

Guy Scarpetta, art press 36, avril 1980.

Georges Bataille sur Pileface

Principaux articles

Le salut - ou l’ultime rencontre - entre Breton et Bataille

Le salut - ou l’ultime rencontre - entre Breton et Bataille

Le miracle de Lascaux

Le miracle de Lascaux

Bataille à propos de Camus : Le temps de la révolte

Bataille à propos de Camus : Le temps de la révolte

Georges Bataille, Manet et le Portrait de Mallarmé

Georges Bataille, Manet et le Portrait de Mallarmé

La littérature et le mal (avec entretien télévisé)

La littérature et le mal (avec entretien télévisé)

L’affaire Sade : le témoignage de Georges Bataille

L’affaire Sade : le témoignage de Georges Bataille

Bataille dans « Mozart avec Sade » (V)

Bataille dans « Mozart avec Sade » (V)

Bataille et « l’homme invisible » (Blanchot)

Bataille et « l’homme invisible » (Blanchot)

Bataille avant la guerre

Bataille avant la guerre

Bataille, le coupable, à Vézelay

Bataille, le coupable, à Vézelay

Scènes de Bataille

Scènes de Bataille

D’Edwarda à Madame Edwarda

D’Edwarda à Madame Edwarda

Tremblement de Bataille (avec des entretiens radiophoniques rares)

Tremblement de Bataille (avec des entretiens radiophoniques rares)

L’expérience intérieure

L’expérience intérieure

A.S. Labarthe, Bataille à perte de vue (film)

A.S. Labarthe, Bataille à perte de vue (film)

Hommage à Georges Bataille (I)

Hommage à Georges Bataille (I)

Bataille a l’oeil

Bataille a l’oeil

Il y a 40 ans le colloque de Cerisy : « Artaud/Bataille »

Il y a 40 ans le colloque de Cerisy : « Artaud/Bataille »

Bataille à propos de Genet

Bataille à propos de Genet

Bataille lecteur de Hegel (et de Kojève)

Bataille lecteur de Hegel (et de Kojève)

Articles de Pileface où le nom de Bataille est cité

[2] « Labyrinthe », revue d’art mensuelle, fondée et publiée à Genève, en 1944, par le Tessinois Albert Skira. Le même qui dans les années 1930 créait et dirigeait « Minotaure », revue d’art elle aussi, publiée en revanche à Paris.

« Labyrinthe » eut une courte vie et un grand retentissement, en Suisse et en France en tout cas, à une époque où Genève prenait, en matière artistique et littéraire, le relais d’un Paris exsangue. La revue, parue sur papier journal par souci d’économie, affiche alors sa passion. C’est « un manifeste paraissant d’octobre 1944 à décembre 1946 (...), en 22 numéros qui montraient que la culture n’avait rien perdu de sa puissance à l’issue de la catastrophe », écrit Stefan Zweifel commissaire de l’exposition réalisée au Musée Rath de Genève en 2009.

[3] Cf. Jean Wahl. Le philosophe participera, en mars en 1944, à la célèbre « Discussion sur le péché » dont Sollers parle plus loin.

[5] Archives A.G. C’est peut-être dans cette édition que Sollers a découvert L’expérience intérieure.

[7] Sauf indication contraire, toutes les citations de cet article sont extraites des volumes VIII et IX des « oeuvres complètes » de Bataille, Gallimard.

[8] Voir Laurent Dispot, La Machine à terreur, Editions Grasset, coll. Figures. Philippe Sollers, La Mort au travail, Tel Quel n° 79. Et Jacques Henric, L’intolérable et l’infâme, « Obliques » n° 12-13, spécial Sade.

[9] Méthode de méditation.

[10] L’Orestie.

artpress2, septembre 2016

artpress2, septembre 2016

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?

1 Messages

Claude d’Anthenaise, directeur du Musée de la chasse ; Philippe Massardier, directeur du Lab Labanque ; Catherine Millet, directrice de la rédaction d’artpress

ont le plaisir de vous inviter au lancement d’artpress2 Valeur d’usage de Georges Bataille

Laurent Pernot, Philippe Forest, Catherine Malabou.

Modération Léa Bismuth et Jacques Henric.

suivie d’un verre amical offert par le musée

mercredi 12 octobre à 19h30

au Musée de la chasse

Accès

62, rue des Archives - 75003 Paris

www.chassenature.org

Métro : Hôtel de Ville (1) et Rambuteau (11)

Bus : Lignes 69, 29 et 75

Quels sont les liens entretenus entre la pensée de Georges Bataille, le sacrifice, le don, le rituel et notre monde contemporain ? Pour répondre à cette question, une rencontre est organisée à l’occasion d’une double actualité : la sortie du numéro d’Artpress2 (septembre-novembre 2016) consacré à l’écrivain disparu en 1962, et l’exposition Dépenses (Labanque, Béthune, du 6 octobre 2016 au 26 février 2017) qui prend appui sur une lecture collective de La Part Maudite. Bataille y analyse « la notion de dépense » comme ce qui peut être à la fois créé et brûlé, ritualisé pour être enfin sacrifié. Si le sacrifice est un acte, c’est qu’il est aussi un geste qui détruit pour mieux révéler. La discussion résonnera dans les murs du musée habités par la déesse Diane, dont on sait à quel point elle fut importante pour Bataille.