Vendredi 4 mai. Dans ma boîte aux lettres, deux enveloppes, l’une contenant les professions de foi des deux candidats à la présidentielle (rien de nouveau, les jeux sont faits) et une plus grosse enveloppe. J’ouvre : le numéro de mai de la Revue des deux mondes. Surprise. Une campagne promotionnelle ? Une relance (vu les lenteurs de la Poste, j’ai cessé mon abonnement, j’achète en kiosque) ? Un vrai présent en tout cas.

Sur la couverture du numéro : « Dans l’oeil de Georges Bataille », une photo (inédite) de Bataille à Lascaux, silencieux, attentif, allure de clergyman, portant, semble-t-il, de fines lunettes (chose rare). En dessous, un très beau Picasso de 1931, Figures au bord de la mer [1]. Lascaux, Bataille, Picasso, c’est comme Bataille écrivant en même temps (1955) sur Lascaux et Manet : un « coup de poker dans le temps » [2].

Un numéro de la Revue des deux mondes sur Georges Bataille ? C’est doublement inattendu. Michel Crépu, dans son éditorial, s’en explique. Il évoque les « textes étranges » de ce « bibliothécaire de province », « la jeune génération de Tel Quel » qui « fut au rendez-vous », le numéro de Critique de 1963 où Sollers « parlait de "grandes irrégularités de langage" ». Crépu écrit : « en un sens, c’est la trace d’une telle "irrégularité" que ce numéro s’efforce de suivre. »

L’hommage à Georges Bataille se poursuit donc.

Bonnes feuilles.

Bataille, cinquante ans après

ÉDITORIAL de Michel Crépu

Le lecteur pourra s’étonner de trouver le nom de Georges Bataille en « une » de la Revue des Deux Mondes. Une revue réputée si modérée à travers son histoire, ouvrant ses portes à un écrivain majeur du XXe siècle, l’un de ses aventuriers les plus extrêmes, dans le sillage très personnel d’un Nietzsche, un explorateur de la mystique dans ses confins les moins reconnus, les moins cadrés, un penseur de la dépense, de cette fameuse « part maudite » d’où puisse surgir une vérité, un rire, une joie, cela peut surprendre. Mais les temps changent. La scène des « idées » aussi, nous vivons une situation inédite, sauvage, excellente pour l’esprit. Aujourd’hui la Revue des Deux Mondes prend la parole au sujet de Georges Bataille. Parce que Bataille nous intéresse prodigieusement, parce qu’il nous passionne.

Pourquoi ? D’abord parce que Bataille n’appartient à personne. Un Michel Surya, un Francis Marmande, un Jean-Michel Besnier, « batailliens » de longue date, ont su faire voir cela, cette irréductibilité de Bataille dans le paysage de l’aventure artistique, littéraire, philosophique du XXe siècle. À côté du surréalisme, et de tous les « ismes », à côté, en travers, ailleurs, à Lascaux devant les chevaux extraordinaires de l’outre-temps, devant la peinture de Manet, grand disputeur d’un « non-savoir » et d’une méditation sur la mort et l’Éros, dont témoigne ce beau numéro 10 de Tel quel de l’été 1962, la mort « dont on ne peut rien savoir » et qui pour cela même figure aux yeux de Bataille un hors-lieu décisif pour l’expérience humaine. Philippe Sollers, dans le numéro d’hommage de la revue Critique (fondée par Bataille) qui parut en 1963 après la mort de l’écrivain, parlant de « grandes irrégularités de langage » : en un sens, c’est la trace d’une telle, « irrégularité » que ce numéro s’efforce de suivre.

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, dans la mêlée intellectuelle menée par ces ténors de la scène germanopratine qu’étaient un Sartre, un Camus, un Merleau-Ponty, le nom de Bataille était à peine audible. Cette douceur qui émanait de sa personne, d’un bibliothécaire de province, ces textes étranges, à mi-chemin de la philosophie et de la théologie, transfuges d’on ne sait quelle trajectoire clandestine, provocants par leur sérénité même. Et cette écriture si nette, si noire dans sa lumière, qui avait l’air d’arriver de nulle part, ni des piaules de la rue d’Ulm, ni du comptoir de la NRF. La jeune génération d’alors, celle de Tel quel, fut au rendez-vous : quelqu’un parlait une langue encore jamais entendue de la sorte. Il s’agissait d’y aller voir. Cinquante ans plus tard, qu’en est-il ? Où en sommes-nous avec cet écrivain porteur d’une telle capacité de foudre ? Au fond, tout s’est passé avec l’auteur du Bleu du ciel comme s’il avait reçu, plus nettement, plus purement que les autres, l’évidence d’une fin propre à l’Europe des lumières. Un héritage, oui, bien sûr, mais dont l’alphabet se déchiffre plus à Lascaux que dans les manifestes éculés du Progrès, une langue à faire entendre qui soit l’écho de cette immense dislocation métaphysique qui a tout emporté avec elle. Il n’est rien de plus étrange, dans sa terrible simplicité, que l’écriture de Georges Bataille : comme s’il importait de s’avancer, nu et direct, dans cette nouvelle terre disloquée qui est la nôtre.

Cinquante ans après sa mort, Georges Bataille figure plus que jamais ce point d’irréductibilité dans un monde de marchandisation en perpétuelle évaluation et comptabilité de lui-même. Il y a une altérité de Bataille, intense et calme, qui n’est pas de ce monde-là. Pour autant, son mode de présence n’en est que plus signifiant, plus précis. Bataille, l’irrécupérable ? Assurément. Le legs n’en est que plus précieux. C’est en quoi, bien sûr, il nous importe énormément de le déchiffrer. Bonne lecture,

Michel Crépu

Dans l’oeil de Georges Bataille

Le sommaire du dossier

PHILIPPE SOLLERS ET ALEXANDRE MARE — ENTRETIEN — Le grand Bataille

PHILIPPE SOLLERS ET ALEXANDRE MARE — ENTRETIEN — Le grand Bataille

JEAN-FRANÇOIS LOUETTE — Qu’est-ce que la littérature ?

JEAN-FRANÇOIS LOUETTE — Qu’est-ce que la littérature ?

FRÉDÉRIC VERGER — Bataille et Tanizaki

FRÉDÉRIC VERGER — Bataille et Tanizaki

JACQUELINE RISSET — « Jusqu’au bout des choses »

JACQUELINE RISSET — « Jusqu’au bout des choses »

CHRISTIAN LIMOUSIN ET ÉDITH DE LA HÉRONNIÈRE — ENTRETIEN — Vers une colline athéologique [3]

CHRISTIAN LIMOUSIN ET ÉDITH DE LA HÉRONNIÈRE — ENTRETIEN — Vers une colline athéologique [3]

MARINA GALLETTI — Autour de la société secrète Acéphale

MARINA GALLETTI — Autour de la société secrète Acéphale

— Lettres inédites de Bataille à Carrouges

CHARLES FICAT — Un soir au Collège de sociologie

CHARLES FICAT — Un soir au Collège de sociologie

ALEXANDRE MARE — Documents, sans doute

ALEXANDRE MARE — Documents, sans doute

JEAN-LUC NANCY ET DANIELLE COHEN-LEVINAS — ENTRETIEN — Dialogue sur la communauté impossible

JEAN-LUC NANCY ET DANIELLE COHEN-LEVINAS — ENTRETIEN — Dialogue sur la communauté impossible

GEORGES DIDI-HUBERMAN — Coupable, capable, dépensier, dialectique

GEORGES DIDI-HUBERMAN — Coupable, capable, dépensier, dialectique

GUILLAUME FAU ET ALEXANDRE MARE — ENTRETIEN — Les archives comme une nébuleuse

GUILLAUME FAU ET ALEXANDRE MARE — ENTRETIEN — Les archives comme une nébuleuse

Le sommaire complet du numéro.

Le grand Bataille

Philippe Sollers et Alexandre Mare - Entretien

Dans cet entretien, Sollers évoque sa découverte de Bataille (L’expérience intérieure, le Lascaux, le Manet), le souvenir qu’il garde de ses rencontres avec l’écrivain, (dans le bureau de Tel Quel, chez Gallimard), l’ultime rencontre entre Breton et Bataille [4], les femmes chez Bataille, certaines anecdotes assez accablantes (pour ses proches), le colloque de Cerisy en 1972 (j’y reviendrai), la solitude de Bataille...

LA REVUE DES DEUX MONDES : Comment êtes-vous arrivé à Georges Bataille ?

PHILIPPE SOLLERS : Je suis à Bordeaux, je dois avoir 17 ou 18 ans, et j’entre chez un vieux libraire très en désordre. Je fouille et j’aperçois un livre, posé pratiquement par terre comme si l’on voulait s’en débarrasser. Je regarde la couverture, il s’agit de L’Expérience intérieure de Georges Bataille. Le nom de l’auteur ne m’est pas inconnu car je suis à l’époque très attentif à tout ce qui s’est passé dans le mouvement surréaliste et je continue d’ailleurs à l’être une fois à Paris, vers 1957, en consultant dossiers et revues surréalistes à la Bibliothèque de l’Arsenal. Je commence donc ce livre qui me passionne immédiatement d’autant que je termine la lecture intensive de Proust et que je trouve dans L’Expérience intérieure une digression étourdissante sur la poésie de l’auteur de la Recherche. A partir de ce moment je vais lire tout ce qu’a publié Bataille.

Deuxième séquence. Je tombe sur le livre illustré, qu’il a écrit sur Lascaux qui me jette alors dans un état extatique, et je décide immédiatement de me rendre là-bas. Il n’y a personne, c’est ouvert on pouvait alors y entrer sans protocole. Voilà sans doute une des émotions les plus violentes que j’ai jamais éprouvées. Ce n’est pas seulement un choc visuel dû à l’éblouissement des peintures, c’est un choc sonore que je réentends encore. En effet, comme cela a été démontré il y a quelques années, les parois peintes des labyrinthes préhistoriques correspondent aux endroits où la réfraction du son est à son maximum, ce qui nous met directement en contact avec ce qu’aurait pu être une cérémonie mêlant son et image. Bataille raconte Lascaux admirablement. Il faut voir ces photographies où il est dans la grotte, le visage levé vers ces peintures ...

Les chevaux en cavalcades de la grotte apparaissent à plusieurs reprises notamment dans le début de l’un de vos derniers romans, Trésor d’amour.

Oui bien sûr c’est très présent. Un rappel incessant, je ne peux pas faire autrement. La famille de mon grand-père maternel est originaire de la région, en somme cette préhistoire correspond à ma propre préhistoire...

Bataille fait paraître presque simultanément deux textes majeurs sur l’art, le premier sur la grotte de Lascaux et La Naissance de l’art et un second sur Manet. Lisez-vous ces deux textes au même moment ?

Nous sommes, je crois, en 1955, et bien sûr ma lecture du livre sur Lascaux est suivie presque immédiatement de la lecture du Manet, lui aussi illustré, un choc là aussi. Comment est-il possible que l’on puisse ouvrir une temporalité aussi vaste, de Lascaux à Manet ? Fulgurant. Quel coup de poker dans le temps ! Voilà ce qui m’interpelle : la question du temps. De là, après la peinture, je vais à ses romans érotiques. D’abord la lecture de Madame Edwarda, puis celle d’Histoire de l’œil. N’oubliez pas qu’il a fallu des années et des années pour que soient sanctifiés en Pléiade quarante ans après sa mort les romans de Bataille... Les romans de Bataille, voilà un très vaste continent, méconnu. Inconnu. Ma mère, lu dans la foulée, me semble l’un des plus étonnants — l’incestuosité ravageante... Et je ne parle même pas du récit, qui a mis très longtemps à être publié, chef-d’œuvre admirable, Le Bleu du ciel, où la figure de Simone Weil, durant la révolution espagnole, capte immédiatement l’attention. Il faut dire que la révolution espagnole est pour moi une référence forte — d’où mon amitié avec Claude Simon qui, à 22 ans, faisait du trafic d’armes en Catalogne.

Il est clair que chez Bataille l’écriture témoigne d’une conscience de la réalité historico-politique...

Bien sûr, et il est clair aussi que Le Bleu du ciel est d’autant plus admirable que cette lucidité voit l’arrivée de jeunes hitlériens fanatisés avant que tout cela ne devienne un carnage général... Il y a chez Bataille une écriture incessante, une mise en situation. Effectivement il faut regarder les dates. Le Bleu du ciel : juste avant qu’éclate la catastrophe pressentie. Sans oublier Le Coupable, écrit pendant la guerre. Tout cela vécu d’une autre façon que ce qui va incessamment arriver. Distance radicale. Énorme.

Je pense aussi à cette réflexion de Bataille au moment de l’anti-gaullisme frénétique de Breton et de Blanchot : « pour un général catholique je trouve qu’il n’est pas si mal ». Stupéfiant dans le contexte politique de l’époque.

Dans le numéro d’hommage de Critique à Georges Bataille, vous lui empruntez une citation : « je dirais volontiers que ce dont je suis le plus fier, c’est d’avoir brouillé les cartes, c’est-à-dire d’avoir associé la façon de rire la plus turbulente et la plus choquante, scandaleuse, avec l’esprit religieux le plus profond. » Que faut-il entendre par « brouiller les cartes » ?

Brouiller les cartes, c’est-à-dire rebattre complètement toutes les cartes de telle façon qu’aucune pensée philosophique mise au défi d’exister (il faut relire le prélude de Madame Edwarda sur fond de Hegel) ne puisse se reprendre en système.

Soyons clair. La pensée de Hegel dans Bataille est du plus grand intérêt. Aucun philosophe, aucun intellectuel prétendant penser, n’échappe à ce défi, à ce que j’appelle, dans le numéro d’hommage de Critique, De grandes irrégularité de langage. Voici la citation que je mets à la fin de ce texte — je parle d’une pensée qui atteint un point inaccessible mais le touche néanmoins : ... une pensée soulevée sur elle même, consumée, comme en holocauste : « Le seul élément qui relie l’existence au reste est la mort : qui conçoit la mort cesse d’appartenir à une chambre, à des proches, il se rend aux libres jeux du ciel. » Sur le même modèle que ce qu’il a fait sur Nietzsche, Memorandum, il y a un livre à faire avec les citations de Bataille, toutes plus belles et dérangeantes les unes que les autres. On trouve d’ailleurs, chez Bataille, une foi en Nietzsche jamais démentie. J’ai moi-même été, et reste, un lecteur bouleversé par Nietzsche, et c’est chez Bataille que j’en ai trouvé une reprise, une orchestration incessante. Bien sûr je n’oublie pas, essentiel, le Nietzsche de Heidegger que personne n’a d’ailleurs vraiment lu.

Dans une conférence que vous donnez en 1971, à Orléans, vous placez en exergue de votre intervention une citation de Bataille, écrite, je crois, en 1941 : « Je ne m’oppose pas moins que Hegel au mysticisme poétique. L’esthétique, la littérature (la malhonnêteté littéraire) me dépriment. Je souffre du souci d’individualité et de la mise en scène (à laquelle il m’arrive de me livrer). Je me détourne de l’esprit vague, idéaliste, élevé, allant à l’encontre du terre à terre des vérités humiliantes. »

Vous voyez qu’on est bien au-delà des soucis littéraires. Vous auriez dit à Bataille, « c’est bien, votre littérature », il n’aurait pas démenti, mais le contact aurait été rompu. Le silence se serait interrompu si vous préférez... C’est très rare d’avoir l’impression qu’un silence puisse être tout à fait parlant. Très rare. Quand je vous dis que ce personnage a une aura sacrée je parle évidemment d’une présence qui inclut une absence considérable, c’est-à-dire un silence. Rien n’était plus palpable que le silence de Georges Bataille. Pendant que je le regardais se taire, ou plutôt que je l’écoutais se taire, toute la série de ses livres défilait dans la pièce.

A quel moment vous rencontrez-vous ?

Il venait quelquefois l’après-midi dans le petit bureau de Tel Quel, la revue que j’avais créée aux Editions du Seuil. Il s’asseyait dans un coin... Dans le numéro 10 de la revue, juste après son décès, nous avons publié les Conférences sur le non-savoir qu’il nous avait données à publier. C’est vous dire la solitude extrême dans laquelle Bataille se trouvait à cette époque, pour venir dans un bureau, discuter avec des jeunes gens de 23 ou 24 ans... La rencontre la plus étonnante est celle avec André Breton au café du Pré-aux-Clercs. Georges Bataille parlait peu et ne disait rien pour ne rien dire. Il parlait d’une voix très douce, ecclésiastique, et prononçait des choses du genre :« Au lycée, quand j’étais jeune, on m’appelait la brute ». Il y avait aussi cette phrase étonnante dite avec détachement et ironie, tout cela entouré d’un silence profond : « Il est certain que l’on ne peut pas aller plus loin dans la sagesse que Blanchot . » Certes ! Or ce n’était pas de sagesse dont il était question, pas du tout ! A ce propos, il est tout de même étonnant que la correspondance de Bataille, éditée par Michel Surya, comporte les lettres de Blanchot à Bataille et pas celles de Bataille à Blanchot... Il faut absolument prendre ses distances sur le recouvrement qu’effectue Blanchot avec Bataille. D’une part quand Blanchot se mêle d’écrire une fiction, c’est, à mon avis, lourd, peu lisible. Surtout, cela n’a rien à voir avec l’extraordinaire effervescence de Bataille. Blanchot verrouille cela et j’en veux pour preuve l’anecdote où Bataille dit à Blanchot : « Je vais peut-être faire une suite à Madame Edwarda » et Blanchot de lui répliquer instantanément : « Surtout n’y touchez pas ! » Comme si c’était dangereux... L’érotisme de Blanchot me paraît spectral.

On ignorait qu’il puisse y en avoir un !

Détrompez -vous, il y en a un... [rires]

Pour revenir à ce que nous disions tout à l’heure, on a du mal à imaginer que Bataille puisse être si seul, que son entourage soit au fil des années plus distant, avez-vous pu constater cela en d’autres occasions ?

Derrida, venant dîner chez moi, venait de rencontrer Blanchot, ce dernier lui racontant que Sylvia Bataille-Lacan avait brûlé toutes les lettres de Bataille. Vous vous rappelez le bruit qu’a fait Gide devant la disparition de sa correspondance amoureuse avec sa femme ! Là ça n’avait pas l’air de le surprendre. J’étais ahuri. Ahuri de la même façon lors d’un dîner avec Laurence Bataille, sa fille, durant lequel je lui fais part de toute l’admiration que j’ai pour son père. Elle me dit : « tout de même, lorsqu’on écrit on devrait faire attention à progéniture »... Progéniture... Oh ce mot a éclaté ! Si j’avais dû, moi, me préoccuper de la réaction de mes proches dans ma vie assez tumultueuse, lorsque j’écrivais Femmes ou autre chose, je n’aurais jamais rien écrit !

Un autre exemple ? Lacan, dans ses Écrits, fait une référence à Madame Edwarda de manière très désinvolte et, curieusement, oublie son nom dans l’Index... Je vous raconte cela pour vous peindre, ce que j’ai effectivement appelé dans Les Temps modernes en 1998, la solitude de Bataille. Un jour, je m’en souviens très bien, Bataille me dit : « Je vais chez Gallimard. » Il y a en effet un cocktail dans le jardin, il fait très beau, et il me demande de l’accompagner. Nous allons chez Gallimard. II y a beaucoup de monde, et là je m’aperçois que ce Georges Bataille est évité par tout le monde. Comme le raconte Freud après la publication de ses Trois essais sur la théorie de la sexualité : « Quand je sortais j’avais l’impression d’être recouvert de peinture fraîche. » Voilà la solitude de Bataille.

Quel est son rapport avec les femmes ? Il y a chez Bataille de nombreux personnages féminins...

Nous sommes au Flore avec Diane, sa seconde épouse, et Bataille me fait des compliments sur Une curieuse solitude [premier roman de Philippe Sollers publié en 1958], Diane également. Celle-ci me laisse entendre que la jeunesse a bien des qualités... sous-entendu sexuel évident qui me paraît d’une grande incongruité... n’oubliez pas que dans ma jeunesse j’ai beaucoup vécu ce qu’on appelle, comme dirait Casanova, le « suffrage à vue » [rires]. C’était dangereux et très trompeur parce que je cachais ainsi un esprit extrêmement corrosif que j’espère avoir garde intact malgré quelques acrobaties.

Dans le même ordre d’esprit, un jour, je vais voir Lacan et je lui apporte un texte — certainement Le Toit repris dans L’Écriture et l’expérience des limites. Sylvia ouvre la porte : « Je viens remettre à Lacan un texte sur Bataille », Sylvia : « Ah bon vous vous intéressez à Georges ? » Tout à coup, Bataille ne s’appelait plus que « Georges ».

Autre anecdote : on est dans un salon, Lacan est assis par terre, il veut se lever, il trébuche. Je le retiens pour qu’il ne tombe pas. « Mais laissez-le, laissez-le, il est grand maintenant », me dit Sylvia. Bon.

Voilà le problème de l’esprit de vengeance lié au ressentiment, lié à la différence sexuelle explorée par Bataille. Lié à ce qu’il faut appeler par son nom, l’hystérie, dont vous avez l’explosion prodigieuse dans, par exemple, Madame Edwarda ; ou lors de l’épisode avec Dirty dans Le Bleu du ciel. Sur ce terrain, comme apport de connaissances en situation à travers les personnages féminins, l’expérimentation de Bataille est considérable. Il n’y a qu’à faire le compte du nombre de personnages féminins dans son œuvre. Le tabou, la censure, la réprobation sont là. Ce sont ces questions de corps en situation qui me paraissent l’enjeu dans ce qu’on appelle encore — à tort — la littérature. Ce sont donc des possibilités de penser que la philosophie ne peut envisager.

Vous faites souvent un parallèle entre Artaud et Bataille.

Après la mort de Bataille, Tel Quel a organisé un colloque à Cerisy-la-Salle, intitulé Artaud/Bataille, vers une révolution culturelle. Celui-ci reste fameux par les perturbations qu’il a apportées. Nous sommes, je crois, en 1972 et c’était éblouissant de malentendus. Denis Rollier, à cette occasion, y a d’ailleurs fait une remarquable intervention ... Seulement, 12 volumes d’œuvre complète, au final c’est un étouffoir, à l’instar des 26 volumes d’Artaud. Artaud/Bataille ? Oui bien sûr, si vous avez l’oreille vous savez que c’est écrit d’une façon fulgurante. Évidemment nous avons échoué... [rires] vous pensez bien, la Révolution culturelle... C’était un échec prévisible... Il y a malgré tout des échecs qui sont mieux que des réussites... Ce fut un échec très réussi !

Positionner Artaud et Bataille sur un même plan, c’était en quelque sorte faire front contre Breton.

Et contre Sartre. J’ai modulé cela par la suite, parce qu’il ne faut pas exagérer contre Breton qui reste quelqu’un de très important. Il faut relire La Clé des champs, un de ses meilleurs livres. Il y a eu quelques exagérations à l’époque, c’est vrai. Je n’ai pas oublié qu’à la sortie d’Une curieuse solitude, Breton m’a écrit aussitôt : « « Vous avez le redoutable parrainage de Mauriac et d’Aragon, mais j’ai porté votre livre à Péret »... Je suis d’ailleurs allé voir Breton rue Fontaine. Il était très ouvert, attentif, généreux.

On a tout dit sur l’affrontement, ou le soi-disant affrontement, entre Breton et Bataille. Or je peux témoigner que Breton a tendu, au sens propre, la main à Bataille. Bataille qui, soit dit en passant, se fichait complètement des bousculades de son passé. Il était loin de tout ça. Nous sommes donc au café avec Bataille, Breton entre. « N’est-ce pas Georges Bataille qui est là ? » me dit-il. Breton vient serrer la main de Bataille et lui dit qu’ils devraient se revoir. Moment incroyable ! Il ne faut pas oublier les insultes considérables, surtout de la part de Breton, notamment dans le Second manifeste du surréalisme. Breton avait depuis évolué et attendait beaucoup de Bataille. Ils prennent alors rendez-vous... Bataille meurt trois semaines après cette rencontre fortuite, mais, pour moi, de la plus grande importance.

La solitude, le silence, l’aspect ecclésiastique de Bataille, y a-t-il pour vous comme une forme de mysticisme ? C’est d’ailleurs quelque chose que l’on entend souvent à propos de Bataille...

À l’époque, je lisais les mystiques, surtout Eckhart, que je lis toujours. Mais jamais je n’avais lu de mystique se mêlant à une dépense érotique crue. Autrement dit, la dépense (que vous trouverez dans la Part maudite) chez Bataille, c’est cette capacité à mener les expériences limites les plus impressionnantes (songez à l’arrivée au bordel dans Madame Edwarda...) et en même temps à rationaliser ces expériences de telle façon qu’elles puissent passer dans des propositions logiques. C’est cela, le grand Bataille. Ce qui est tout à fait insolite. Sans autre exemple dans ce que j’appellerai le clergé intellectuel. Alors, bien sûr, on peut faire plein de thèses universitaires sur Bataille. Mais non, Bataille n’est toujours pas admis, il est à ce point de scandale : ce corps-là a vécu à la fois des extrêmes et la rationalisation de ces extrêmes. Bataille a pour moi une présence que je n’hésite pas à qualifier de sacrée. Je vais être plus clair. La seule présence qui m’ait donné immédiatement la sensation vivante d’un corps habité par le sacré, c’est celle de Georges Bataille.

Entre le début des années soixante — disons depuis le début de Tel quel — et aujourd’hui, le regard sur l’oeuvre de Bataille a-t-il évolué ?

Oui, certainement. Mais il faudrait surtout qu’il y ait un regard pour qu’il devienne différent. Ou plutôt, il aurait fallu qu’il y ait un regard plutôt qu’un déni... S’il y avait une pleine approbation de Bataille, je l’aurais su. À part moi, je n’en connais pas. Il est certain que la pratique de la joie devant la mort n’est pas évidente...

Cependant on peut éventuellement proposer une vue plus large de cette histoire. Ne pas rester dans quelque chose qui ressemble à une fatalité, à une malédiction — qui était encore une qualité suprême plutôt que la bassesse dans laquelle nous sommes tombés. Dans un second temps, on pourrait critiquer une forme d’indifférence actuelle. Pour ma part, je ne me contente pas de Bataille, cependant il est, à coup sûr, le vivant qui m’aura donné le plus nettement la perception de l’intraitable. Sous une forme, encore une fois, très détachée, non revendicative. Ce qui ne veut pas dire du tout relâchement, bien au contraire. À cause de cette extraordinaire maîtrise de détachement, auquel il s’est livré sans arrêt. Ça lui a donné quelque chose d’un peu chinois ! Il faut essayer de comprendre ce qui se passe quand les gens évitent de savoir. Qu’est-ce qu’ils ne veulent pas savoir ? C’est cela qui est intéressant. Il faut revoir tout cela. C’est une oeuvre considérable dont on n’arrive pas encore à prendre toute la mesure, et je ne crois pas que cela a été fait. Vous voulez découvrir un auteur ? Très bien, prenez Bataille.

Cet entretien a été repris dans Fugues, Gallimard, 2012, p. 404-414 ; Folio 5697, p. 446-457.

« Jusqu’au bout des choses »

par Jacqueline Risset

Extrait.

Lisez cette ouverture, admirable (mais tout le texte est admirable)

Dans la conférence sur le non-savoir au Collège de sociologie du 9 février 1953 [5], on lit cette petite phrase :

« Je ne crois pas à la possibilité d’éviter d’aller jusqu’au bout des choses. »

Que pense la main qui écrit ces mots ? Il s’agit d’une main — elle prend les mots ailleurs, plus bas, plus vite, que la tête qui arrive par la suite, croyant pouvoir régenter le tout, comme à l’accoutumée.

Le début est assez péremptoire :

— je ne crois pas : là commence le geste de penser, qui est refus de penser ce que chacun pense, ou croit penser. Mais la suite est étrange :

— à la possibilité : ce qu’elle dit, cette phrase énergique, c’est qu’elle refuse aussitôt ce qu’elle semblait annoncer, l’espace vague, vaste, « libre » où on peut tranquillement choisir, cultiver chacun sa plante, dans son petit jardin mental ;

— à la possibilité d’éviter : ce qu’elle annonce c’est une « possibilité » qui n’est pas espace permis mais évitement. Les mots se mettent à s’entrechoquer. Le rythme impétueux du début de la phrase déjà s’empêtre et se suspend ;

— d’éviter d’aller : il faut désormais se prendre la tête dans la main pour suivre. Chaque mot redouble l’autre, phonétiquement (tous ces é qui s’entassent) et à la fois le contredit (on a successivement, et ensemble, possibilité-arrêt-action). La phrase se noue sur elle-même. On perd le fil. Mais c’est justement là. C’est justement de perdre le fil qu’il s’agit, en substance. Et la fin,

— d’aller jusqu’au bout des choses : expression enfantine, étrangère au vocabulaire des penseurs, philosophes, etc. Traduction maladroite du langage adulte (un enfant déclare « je suis un pot de savoir » ayant entendu l’expression « puits de science ») ; le bout des choses n’est pas tout à fait « le fond des choses », plus élevé, plus noble. Non, « bout » comme « bout de pain », « bout de chou ». Les « choses » du même coup, sont réduites à leur plus simple expression : ce qui est là, par là, vers la fin... Donc, on y va, on sait qu’on ne peut pas faire autrement que d’y aller ; mais en même temps cela n’a pas grand sens. Ou plutôt, il faudrait s’occuper plus précisément de ce sens ; mais il y a par là comme un voile — une sorte de distraction. Il faut passer par elle aussi ;

— au bout des choses : locution trop courte pour la fin de la phrase — tout retombe, trop tôt, en queue de poisson surpris. Mais c’est ainsi, seulement ainsi, par ce poids, par cet embarras physique, que le lecteur peut sentir que se fait jour une autre façon de penser. Ne pas embarquer d’autres armes, fournitures ou denrées impropres. Plus exactement : ne pas craindre le naufrage, l’ouverture illimitée qui comporte aussi bien le naufrage.

La petite phrase s’éclaire à la fin. Elle s’éclaire en laissant vivre l’énigme, parce qu’elle laisse vivre l’énigme. Réfléchissant sur son écriture, Bataille écrit dans l’Expérience intérieure : « Le ton souvent lié de mes phrases trop pesantes expose une ouverture illimitée. Le jeu n’est plus l’inférieur, toléré, du sérieux : il ménage une ouverture illimitée à l’esprit désoeuvré, à l’esprit souverain. »

Et le mot « ouverture » dans le lexique de Bataille, n’indique pas un état de pur accueil, ne renvoie pas à la notion oblative et optimiste des idéologies de la communication. « Ouverture » est l’un des termes-clés de toute l’oeuvre ; il évoque l’acte par lequel se rompt la fermeture d’un lieu protégé : l’air entre. Celui qui jusqu’alors se tenait dans le cercle séparé, préservé, de sa propre individualité, est dès lors mis en question. Il s’agit du geste par lequel Bataille indique l’approche des lieux incandescents de sa pensée et de son texte, sacrifice, érotisme, dépense, etc. Une individualité qui se rompt en s’ouvrant au dehors qui l’envahit, auquel elle s’expose, se trouve ainsi appartenir à la constellation en déplacement continu qui forme le centre mouvant d’une pensée en état de recherche fébrile, asymptotique... « Je n’aboutis jamais » écrivait Bataille dans sa réponse au texte de Sartre sur l’Expérience intérieure, « c’est pourquoi la critique de ma pensée est si difficile ». [...]

Voilà une ouverture idéale vers le numéro de la Revue des deux mondes.

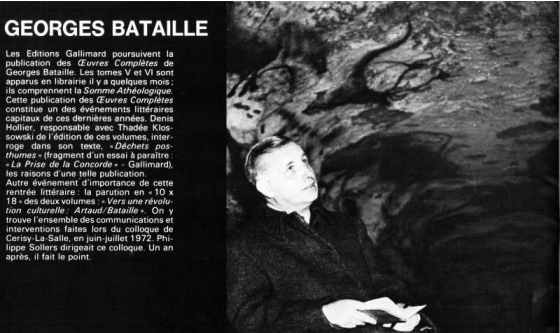

Bataille et « l’oeil pinéal »

La Revue des deux mondes a choisi d’intituler son dossier « dans l’oeil de Georges Bataille ». En novembre 1973, dans le numéro 7 de la toute nouvelle revue art press, Denis Hollier, co-responsable de la publication des volumes V et VI des Oeuvres complètes (comprenant la Somme Athéologique) publiait un extrait d’un essai à paraître chez Gallimard (La Prise de la Concorde). Il y était question de « l’oeil pinéal ».

art press n° 7, novembre-décembre 1973. Georges Bataille dans la grotte de Lascaux.

déchets posthumes

Denis Hollier

Autour de 1930, à cinq reprises, Bataille a essayé d’élaborer ce qu’il appelle tantôt le « mythe » et tantôt le « phantasme » de l’oeil pinéal. C’est la constitution de tout un réseau signifiant, cristallisé (ou plutôt : ébranlé, activé) sur ce phantasme d’une capacité polysémique pratiquement infinie, qui va donc mettre un terme au silence qui a suivi Notre-Dame de Rheims [6] en même temps qu’il va la réduire au silence. C’est avec l’oeil pinéal que va se produire ce retour d’écriture par lequel la cathédrale édifiante sera ébranlée, effacée. Retour d’écriture auquel certaines données biographiques prendront part : en particulier cette psychanalyse avec le Dr Borel au cours de laquelle Bataille est entré en possession du cliché représentant le supplicié chinois, psychanalyse à laquelle la décision d’écrire, encouragée semble-t-il par Borel lui-même, a mis fin.

Pourtant, bien qu’il s’y soit repris à cinq fois, les tentatives faites par Bataille pour élaborer le mythe de l’oeil pinéal ont tourné court, sont restées inachevées. Échec, sans doute, mais seulement sous une certaine optique : celle avec laquelle précisément il tente de rompre. Car, c’est aussi selon une nécessité, inscrite dans l’oeil pinéal lui-même, que ces tentatives d’exposition systématique devaient échouer. L’oeil pinéal ne peut pas s’exposer ; il ne peut pas s’exposer à plus forte raison dans l’espace clos du livre dont au contraire il déconstruit l’ordonnance hiérarchique. Dans cet inachèvement, il ne faut donc pas lire un accident. L’échec d’un projet peut être égaiement la mise en échec du projet : une chance.

(Ce qui pose la question de l’édition posthume des « brouillons » laissés par un écrivain à sa mort, de la publication de pages que leur auteur n’a pas voulu ou n’a pas pu mener jusqu’à ce terme que serait pour un texte, sa publication. En ce qui concerne Bataille, sans insister sur le fait qu’il a lui-même conservé et classé ce qui paraît dans ses Oeuvres complètes sous la rubrique d’écrits posthumes, il est clair que ces écrits ont, en tant que posthumes, en tant qu’ils n’ont pas été publiés par leur auteur — qu’ils soient apparemment achevés ou non —, un statut propre par rapport auquel ce qui a été publié de son vivant peut apparaître comme chute, effet avouable d’un travail plus secret plus illicite. L’inachèvement et l’échec entrent de ce point de vue dans l’arsenal tactique d’une écriture qui refuse de se plier aux règles de la maîtrise : ils dessinent les figures décisives d’une rhétorique du non- pouvoir).

Bataille n’a donc rien publié sous le titre de l’oeil pinéal. Ce qui en inscrit le mythe en dehors de l’espace de la parution, de ce qui (ap)paraît. La parution-apparition est le terme livresque (biblique) de la maturation téléologique de l’idée. Elle constitue le dernier stade de la maturation d’un germe. Mais, lorsque ce germe est percé, la maturation avorte. C’est le cas de l’oeil pinéal.

A cinq reprises, Bataille échoue dans son projet de rassembler en un livre l’« interprétation » d’une image dont la fulguration, en 1927, lui a fait quitter le silence. Il s’agit bien d’un avortement, soit d’une tentative qui, d’elle-même, s’inscrit en dehors de l’économie de la reproduction : cet échec du livre, cet échec du projet de rassembler l’interprétation du mythe étaient programmés dans le mythe sur lequel ils portaient : l’oeil pinéal ne se laisse pas rassembler en discours concordants. Cet échec est l’effet de l’énergie excédante, disruptive, qu’il libère et qui va le disperser, hors du livre, dans l’écriture d’un texte auquel il va donner sa loi : précisément la dispersion, la discorde et le non-rassemblement, la transgression du livre comme impossibilité de faire, en un point, la somme ou de dresser des sommaires. L’oeil pinéal « apparaît » à la place de la somme. A la place de : il en occupe la place, mais ne la remplit pas. A la place de la somme, l’oeil pinéal donc, aussi bien, n’apparaît (ne paraît) pas.

Dispersion de l’oeil pinéal consécutive à l’échec du projet de livre. Dispersion par laquelle l’oeil pinéal entretient une discorde (non-présence à soi) du texte qui interdit que soit comblée la place que son nom maintient vide. Dispersion réduisant à rien la place royale, réduisant à la souveraineté de ce qui n’est ni n’apparaît pas les prétentions totalisantes de la maîtrise.

Cette place se vide donc sous le coup du retour d’écriture qui produit le trou au sommet. Selon la logique de l’Aufhebung, la réalisation d’un commencement, l’accomplissement de ses promesses est en même temps sa négation puisque, du fait même qu’elle le fasse aboutir, cette réalisation le supprime en tant que simple commencement. Pourtant, quoique supprimé en tant que commencement, le commencement est en même temps maintenu comme fondement (archè). Le commencement n’est donc un commencement authentique que s’il contient, comme un germe en attente de maturation, sa propre réfutation, que s’il est capable de produire lui-même sa propre réfutation, de la faire sortir de lui. L’opération de l’oeil pinéal échappe à cette logique hégélienne : le trou au sommet défait le commencement d’une manière irréversible, il lui interdit de se maintenir, de se poursuivre et de se confirmer dans sa réfutation. Le commencement, ici, ne s’en relève pas. A sa place, (n’) apparaît RIEN. La suite fait le vide. A l’élément inaugural s’ajoute ce qui lui interdit de s’achever dans sa fin : addition d’inachevé, addition d’un signe en plus qui est le signe du moins. L’opération de l’oeil pinéal demande en effet de concevoir la somme comme soustraction. Elle fait passer de la Somme theologica à la somme athéologique. C’est en effet par un certain usage du A de la première lettre de l’alphabet (ou de l’abc) à qui est impartie une fonction privative, que l’oeil pinéal produit ce trou au sommet dans lequel, ce qui monte à la tête, c’est l’absence (sommet, sommeil) : cf. l’Acéphale.

L’archè est donc livrée à l’anarchie. Le commencement, défait, se dissout. L’anthropologie scientifique disait l’érection de l’homme. L’anthropologie mythologique que Bataille a voulu développer avec l’oeil pinéal lui fait perdre la tête, perdre la science. Cette perte du commencement était déjà en cours dans les articles du Dictionnaire de Documents, dans l’article Bouche en particulier qui constatait, à propos de l’homme, qu’« il n’est même pas possible de dire où il commence ». Homo erectus : mais l’érection tourne court. La science sort de la tête de l’homme, mais la tête sort de la science de l’homme, elle déchire son tissu pour y ouvrir un oeil, un oeil absent. Son érection lui fait perdre la tête. Si la science de l’homo sapiens se proposait comme la différence logique à partir de laquelle s’organisait le système des êtres, différence assurant à l’homme dans le système de ces êtres la place royale, l’oeil pinéal surgit comme la différence non-logique qui ébranle le système symbolique, le système des différences spécifiques échafaudé par la science. Cette transgression du système symbolique apparaît avec l’opération que l’article Bouche faisait subir à l’image du corps, c’est-à-dire avec la production de la « bouche pinéale » puisque, ouverte au sommet du corps, la bouche cesse d’être l’organe d’émissions linguistiques articulées, mais ne sert plus que comme orifice d’où sortent des cris de douleur et/ou de jouissance bestiales. Corps et langage se désarticulent simultanément. Cette désintégration du système symbolique, cette destruction du schéma de la communication linguistique, aboutit, pour des raisons qui n’ont donc rien d’accidentel, dans L ’oeil pinéal qui la porte à son comble, à l’échec affronté à cinq reprises du projet d’écrire un livre qui aurait rassemblé en thèses ordonnées l’interprétation de son mythe.

L’oeil pinéal n’est pas un organe, mais un « phantasme » (ou un « mythe »). Le phantasme est, d’une certaine manière, l’élément discret de toute scatologie dans la mesure où il échappe à l’économie de l’idée. L’idée est en effet le modèle de copies qui lui ressemblent. Le phantasmon au contraire n’est ni modèle, ni copie : il est une image sans ressemblance. « Tout en ayant l’apparence de ressembler, il ne ressemble pas cependant », dit, chez Platon, l’Étranger du Sophiste. Le phantasme ne ressemble donc à rien. C’est pourquoi on n’en a pas idée. Ce qui interdit de faire de lui le contenu d’un d’un projet de communication et, de ce fait, l’inscrit en dehors des structures de la transmission du savoir dont la règle première implique que ne s’enseigne que ce qui est répétable, que ce qui peut être transmis sans modification d’un locuteur (maître) à un auditeur (disciple) ; le phantasme, c’est ce que produit le mauvais élève quand, au lieu d’y répondre, il oublie la question, ou que, au lieu de (re)copier la réponse (la solution), il couvre la question de graffitis. Au lieu d’écrire, il fait des taches. Souvenir de classe : « Je passai, écrit Bataille, toute une classe à badigeonner d’encre avec mon porte-plume le costume de mon voisin de devant... Plus tard, je pratiquai le dessin d’une façon moins informe, inventant sans trêve des profils plus ou moins comiques, mais ce n’était pas n’importe quand ni sur n’importe quel papier. Tantôt, j’aurais dû rédiger un devoir sur ma copie, tantôt, j’aurais dû écrire sur un cahier la dictée du professeur ».

Par rapport au discours psychiatrique, la scatologie revendiquait le statut de discours du malade ; par rapport à la science, le phantasme occupe le discours du mauvais élève. Mais le mauvais élève est celui en qui le désir de connaître n’est pas mort (puisque « la science est faite par des hommes en qui le désir de connaître est mort »).

A cinq reprises, au cours d’une période assez courte, Bataille a voulu « écrire sur » l’oeil pinéal un livre qui aurait développé l’interprétation (c’est son mot) de cette image phantasmatique et/ou mythique.

- Édition de 1974

L’érection du livre tourne court et l’oeil pinéal ne vient pas prendre la place de Notre-Dame de Rheims : il y appelle un vide hétérogène aux règles du symbolique qui ne pourra plus désormais se le réapproprier (par exemple en développant et rassemblant son interprétation, ou en se proposant, à partir de lui, d’atteindre « encore une fois l’unité de l’être »). L’oeil pinéal laisse vide, béante, la place du fétiche. Il est à la fois l’irremplaçable et l’irremplissable. Il n’est transposable en aucun fétiche qui boucherait sa vacance, en aucun livre ou autre monument qui se proposerait à la mère comme l’objet de son désir et comblerait son manque. A la place de la clé de voûte à laquelle toute l’architecture de la cathédrale gothique est suspendue, le trou au sommet de l’ ?il pinéal marque, dans le texte de Bataille qu’il ouvre, le geste d’une écriture qui ne cessera plus désormais de défaire les pièges de l’Aufhebung.

Denis Hollier, art press n° 7, novembre-décembre 1973.

Qui êtes-vous Georges Bataille ?

Émission de l’ORTF du 20 mai 1951 lors de laquelle Bataille s’entretient avec différents intellectuels : Emmanuel Berl, Maurice Clavel, Catherine Gris, Jean Guyot, le Dr. Martin et Jean-Pierre Morphé. Émission d’André Gillois.

Bataille répond aux questions d’un "test" (style questionnaire de Proust)

A. GILLOIS : Monsieur Georges Bataille, je vais vous demander selon notre petite tradition de bien vouloir répondre aux questions du test, que voici : Qu’aimiez-vous faire, étant petit ?

G. BATAILLE : Mon Dieu, je me rappelle surtout d’avoir été très paresseux, et je ne peux pas dire que j’aimais m’ennuyer, mais, enfin, l’ennui profond dans lequel j’ai vécu indique suffisamment que ce que j’aimais faire c’était n’importe quoi qui puisse me distraire ; je crois que j’étais un peu comme tous les enfants.

Quel rôle remplissiez-vous dans vos jeux d’enfants ?

Je crois que j’étais très bagarreur. Je me rappelle cela. J’ai cessé de l’être complètement depuis, mais j’étais le plus petit de ma classe, je me bagarrais tour le temps, et j’étais très souvent battu.

Vous rappelez-vous ce que vous auriez voulu être, quand vous étiez écolier ?

Oh, cela changeait tout le temps. Mais je me rappelle que je lisais beaucoup Buffalo Bill, et que j’aurais voulu être Sioux ou quelque chose de ce genre...

Estimez-vous avoir réalisé l’essentiel de vos rêves de jeunesse ?

Je ne suis pas devenu Sioux quand même...

Non, mais il y en a eu d’autres...

Cela dépend de quelle jeunesse il s’agit. En général je ne suis pas mécontent de mon sort.

Pensez-vous être actuellement meilleur et plus pur que vous ne vous trouviez dans votre jeunesse ?

Oui, je crois cela. J’étais très embarrassé avec moi-même et cet embarras était en partie moral. Actuellement, il me semble avoir un peu dominé la situation.

Vous avez pris l’habitude de vivre avec vous ?

C’est cela. C’est-à-dire que j’ai pris l’habitude en effet du malaise que je ressentais étant enfant.

Quelle est l’action ou la chose qui vous rend particulièrement heureux ?

Diable !...

Les hésitations en disent long sur le nombre de choses qui vous rendent heureux, en tout cas.

La première chose que je pourrais dire c’est que je dois être à peu près comme tour le monde, et que, tout de même, enfin, il est certain que tout le monde sait que ce qui rend l’homme le plus heureux, ce sont les sensations les plus intenses... Mais j’ajouterais ceci de personnel, c’est que, ce qui me paraît le plus intéressant dans le sens du bonheur ou du ravissement se rapproche davantage de ce à quoi l’on songe lorsqu’il s’agit de quelqu’un comme sainte Thérèse ou saint Jean de La Croix, que de la première chose à laquelle j’ai assez visiblement fait allusion.

Pouvez-vous facilement refuser audience aux pensées et aux sentiments déprimants, à la mauvaise humeur et aux inévitables contrariétés ?

Je les surmonte généralement assez vite, mais tout d’abord ils me font sombrer.

Avez-vous l’habitude chaque soir de faire l’inspection de votre journée entière et de revenir sur vos pensées comme sur vos actes pour les peser ?

Ah, ça, non ! Sauf si j’en suis malade. Ça, c’est une autre affaire. Mais en temps normal je m’endors, et c’est tout.

Avez-vous tendance à voir la vie sous un angle favorable ou défavorable ?

Favorable, nettement. Encore que tout ce que j’ai écrit semble aller dans le sens contraire.

Quel est, à votre avis, le but le plus important que nous devons nous proposer dans la vie ?

Évidemment, je suis philosophe, au moins jusqu’à un certain point, et toute ma philosophie consiste à dire que le principal but que l’on puisse avoir est de détruire en soi l’habitude d’avoir un but.

Si, pour une raison donnée, vous deviez abandonner votre profession, vers quelle sphère d’activité vous orienteriez-vous ?

Je ne vois pas très bien ce que je pourrais faire d’autre que ce que je fais. Je suis bibliothécaire de profession, j’écris des livres. [...]

Vous dirigez aussi une revue...

Je dirige une revue...

Alors, est-ce que, si vous n’étiez pas écrivain vous-même, vous aimeriez diriger les autres ?

Oh, sûrement pas, sûrement pas, sûrement pas ! J’ai eu des velléités du côté de la politique, mais ces velléités me sont toujours assez vite apparues presque ridicules. [...]

Georges Bataille sur pileface

Principaux articles

Le salut - ou l’ultime rencontre - entre Breton et Bataille

Le miracle de Lascaux

Bataille à propos de Camus : Le temps de la révolte

Georges Bataille, Manet et le Portrait de Mallarmé

La littérature et le mal (avec entretien télévisé)

L’affaire Sade : le témoignage de Georges Bataille

Bataille dans « Mozart avec Sade » (V)

Bataille et « l’homme invisible » (Blanchot)

Bataille avant la guerre

Bataille, le coupable, à Vézelay

Scènes de Bataille

D’Edwarda à Madame Edwarda

Tremblement de Bataille (avec des entretiens radiophoniques rares)

L’expérience intérieure

A.S. Labarthe, Bataille à perte de vue (film)

Hommage à Georges Bataille

Il y a 40 ans le colloque de Cerisy : « Artaud/Bataille »

14-18 : Bataille, Céline, Cendrars, Jünger, à Reims

Bataille lecteur de Hegel (et de Kojève).

[1] Sur les rapports Bataille-Picasso, lire, dans ce numéro, l’article de Didi-Huberman.

[2] Sollers, entretien avec Alexandre Mare.

[3] Bataille à Vézelay.

[4] Cf. mon article Le salut - ou l’ultime rencontre - entre Breton et Bataille.

[5] Cette conférence fut en fait donnée dans le cadre du « Collège de philosophie » le 9 février 1953. Elle figure dans le tome VIII des O.C. de Bataille sous le titre Non-savoir, rire et larmes. Tel Quel en avait publié la version manuscrite dans son numéro 10 (été 1962) deux mois après la mort de Bataille. A.G.

[6] Notre-Dame de Rheims est le titre du premier texte publié par Bataille. Il n’avait pas été retrouvé quand j’ai publié le premier volume des Oeuvres Complètes, où son existence est simplement signalée dans les notes. Cet appel à une renaissance religieuse, à un réveil du catholicisme a été écrit pendant l’été 1918.

Revue des deux mondes, mai 2012

Revue des deux mondes, mai 2012

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?

2 Messages

Vous avez tout à fait raison. Cette conférence fut donnée dans le cadre du « Collège de philosophie » le 9 février 1953. Elle figure dans le tome VIII des O.C. de Bataille sous le titre Non-savoir, rire et larmes. Tel Quel en avait publié la version manuscrite dans son numéro 10 (été 1962) deux mois après la mort de Bataille. Vous en trouverez la présentation faite par Hallier et Sollers dans mon hommage à Georges Bataille.

une toute petite correction, si vous le permettez : la conférence sur le non-savoir de laquelle est extraite la phrase commentée par J. Risset fut donnée en 1953 dans le cadre du "Collège philosophique" et non du "Collège de Sociologie" (1937-1939).