Voici quelques extraits du livre de Jean-Michel Lou Corps d’enfance, corps chinois / Sollers et la Chine [1] concernant le chapitre Sollers et Zhuangzi [2]. Il vient en écho de l’article « Qui est Tchouang-tseu » signé A.G., et des nombreux articles publiés dans pileface sur le thème :

« Sollers et la Chine »

et

« A l’heure de la Chine »

V.K.

Nota : Titres & illustrations pileface.

Ajout illustration : Le papillon de Zhuangzi revisité par Hermès.

Ajout illustration : Le papillon de Zhuangzi revisité par Hermès.

LE PAPILLON DE ZHUANGZI

« Le réel le plus réel, c’est moi qui rêve en m’en allant avec moi, pas lui, là-bas, qui sait pourquoi il est débarrassé d’être moi... » J’ai dit que Sollers, dans cette séquence du Coeur Absolu, réécrivait Zhuangzi. De fait, la phrase de Sollers est ce que Genette nomme une transposition [3] de la scène la plus célèbre du Zhuangzi, celle du papillon :

Jadis, Tchouang Tcheou rêva qu’il était un papillon voltigeant et satisfait de son sort et ignorant qu’il était Tcheou lui-même. Brusquement il s’éveilla et s’aperçut qu’il était Tcheou. Il ne sut plus si c’était Tcheou rêvant qu’il était un papillon, ou un papillon rêvant qu’il était Tcheou [...] [4].

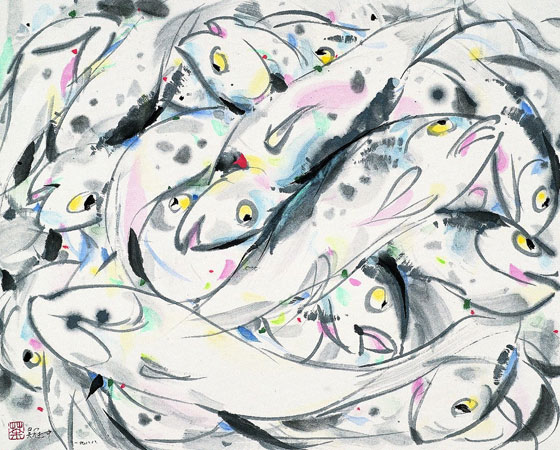

- Peinture chinoise, auteur inconnu

On trouve dans le texte Tcheou (Zhou), qui est le nom de famille de Zhuangzi. La merveilleuse poésie du passage, intacte malgré la traduction laborieuse, exprime un thème sans doute universel, qui a depuis Platon [5] alimenté aussi bien la littérature européenne :

Luego fue verdad, no sueño ;

Y si fue verdad-que es otra

Confusión y no menor-,

¿ cómo mi vida le nombra

Sueño ? [6]

Or, Sollers n’a pas cessé de se laisser inspirer par le papillon de Zhuangzi, comme le prouvent les passages disséminés dans toute son oeuvre pratiquement depuis le début, que je présente maintenant chronologiquement. Cela nous permet d’obtenir un florilège traversant les années. Commençons par H (1973) :

ce qui nous ramène à l’hypothèse de l’explosion folie dense par rapport à quoi la pensée est un papillon je l’admets d’ailleurs courageux rêvant qu’il est la pensée d’un papillon se demandant s’il a été une pensée de papillon ou un papillon de pensée dans le papillotement général ce qui signifie que toute formulation spontanée non cherchée doit se payer cher et il y a autant de distance entre un petit tourbillon de ce genre décrochant l’espace et on commentaire qu’entre nous et l’amas d’hercule [7]

Dans Femmes (1983), le narrateur lit dans le train une interview de Borges :

Et le revoilà reparti dans l’occulte, suis je moi, ou bien suis-je un autre qui rêve être moi ?... to be or not to be... Tchoang-Tseu... alchimie... formule magique... Deux vers de Dante, toujours les mêmes... Le livre de tous les livres... Babel... L’Aleph... Numéro habituel [8].

Ici, le thème de la vie comme rêve rejoint celui, également récurrent dans Sollers, du temps ramassé dans le moment présent, un seul lieu, un seul temps, et un seul écrivain par-delà les siècles et les continents, une idée qui se trouve effectivement dans Borges, mais aussi dans Proust [9]. On effleure ici le Sollers un peu occulte, voire gnostique (les références plus ou moins explicites à la gnose sont extrêmement nombreuses dans son oeuvre), même si le ton du passage est légèrement ironique. La question du papillon peut en effet être posée à la lettre, et pas seulement comme une jolie métaphore : est-on tout à fait sûr de n’être pas rêvé ?

Je m’attarde un peu sur le thème de l’écrivain unique, que je considère étroitement lié à celui du papillon. Dans Un vrai Roman. Mémoires (2007), Sollers continue à rêver dessus :

Y a-t-il un seul écrivain, au fond, souvent inégal et contradictoire, qui parcourt les siècles sous des noms d’emprunt ? Hypothèse soutenable (elle vient de Proust, mais aussi de Borges). Celui-ci s’avance masqué dans le temps, pour le meilleur et pour le pire, et toute la philosophie peut aussi apparaître comme un département de la littérature et de la poésie. Une devise pourrait en être tirée : de chacun le meilleur. Voilà, de plus en plus, mon sentiment et ma conviction, comme si un dieu faisait signe dans cette région. Pour cela, il est vrai, un certain don des langues est requis, une langue des oiseaux, alchimique sans doute. De pluribus unum : exergue pour un livre futur qui pourrait s’appeler La Guerre du Goût. Éclectisme ? Pas du tout, crible [10].

Cela aussi, Barthes l’avait déjà formulé à sa manière :

Ce que les écrivains ont longtemps appelé « le réel » n’est lui-même qu’un système, un flux d’écritures échelonnées à l’infini : le monde est toujours déjà écrit. Communiquer avec le monde [...] ce n’est donc plus mettre en contact un sujet et un objet, un style et une matière, une vision et des faits, c’est traverser les écritures dont est fait le monde, comme autant de « citations », dont l’origine ne peut être tout à fait repérée, ni jamais arrêtée, c’est produire cette écriture textuelle [...] Le texte est, étymologiquement, un tissu, un réseau d’écritures - et non un tableau que l’écrivain extrairait de sa conscience ou de la réalité [11].

C’est la fameuse idée, à la base de la sémiologie, du monde comme texte, « le Livre comme monde et le monde comme Livre [12] ». Chaque écrivain individuel participerait au livre en train de s’écrire, et chaque instant serait maintenant et pour l’éternité. Sollers utilise fréquemment l’idée comme motif, et je ne suis pas sûr qu’il n’y croie pas un peu. Je cite deux séquences à titre d’exemple, avec des références l’une à Maître Eckhart (elle suit immédiatement la citation), l’autre à Parménide (dont on reconnaît la formule à la fin) :

l’instant où dieu fit le premier homme l’instant où le dernier homme disparaîtra et l’instant où je parle sont tous semblables en dieu car il n’existe qu’un seul instant présent maintenant [13].J’ai été, je suis, je serai. Je suis été. Faute de grammaire ? Eh bien, j’affirme cette faute qui, en français, donne, en plus, la couleur du beau temps. Irradiation fine. Présent sur présent, sans fin, sans enfance, sans jeunesse, sans maturité, sans vieillesse [...] Présent intégral qui a été là, qui sera toujours là, même si tout a disparu de ce qui le composait. L’amour est la dimension de l’été-est-sera. [...] L’être est ; le non-être n’est pas

[14].

Remarquons dans les propos de Barthes cités plus haut le rapprochement du texte avec le tissu, qui n’est pas seulement métaphorique, comme il le souligne, puisque le sens est inscrit étymologiquement dans le mot. Sollers, pour illustrer sa conception du texte, se sert de la même image :

Mon ambition est de produire un tissu que le lecteur pourrait pénétrer et dont il pourrait ressortir. Ça ne serait pas quelque chose qui est devant lui. Ça serait comme son souffle même, comme son propre sommeil, faisant partie de son laisser-aller quotidien [15].

Ou encore, dans le même ouvrage :

[...] Entrer dans la trame, se fibrer en elle, se tisser, s’effacer, se recomposer en elle autrement, voilà une biographie qui [...] ne peut pas être choisie, mais qui tombe [16].

Comme pour illustrer l’idée qu’il n’y a qu’un auteur à travers les âges, le motif du tissu se trouve déjà dans Shakespeare ; ainsi Prospero dans La Tempête :

We are such a stoff as the dreams are [17].

Or, le motif du tissu avec l’invocation tacite à Shakespeare réapparaît régulièrement dans l’oeuvre sollersienne, dont il est, au même titre que le papillon, un des leitmotive. Les deux motifs, en fait, s’entrecroisent ; ainsi peut-on également interpréter le motif du papillon dans l’oeuvre de Sollers comme celui d’un déplacement dans l’espace-temps, à l’instar d’un « voyage » taoïste (you) à travers les époques, les mondes, les textes dont nous sommes faits. Voyageurs du Temps.

Je signale que l’image du texte comme tissu est précisément utilisée par François Jullien pour caractériser le texte chinois (le mot wén ayant aussi bien le sens de texte, de littérature et de culture), la tradition tressant les trames du même texte en train de s’écrire à travers les siècles [18].

Encore dans Passion fixe, nous assistons à une variation sur ces différents motifs entremêlés :

Le caractère king signifie la trame d’une étoffe et, par extension, les livres contenant des vérités qui, comme la trame, ne varient pas. On peut traduire le caractère yi, figurant un caméléon, par changements, transformations, mutations. L’anglais dit changes, l’allemand Wandlungen. Usage sans usure, changements constants. Si j’écrivais un jour un livre, me disais je, j’aimerais qu’il mérite ce titre : la trame des mutations. Un volume de rêve, donc, comme l’étoffe dont nous sommes faits, un roman génétique : king lyre [19].

La vieille transcription king pour jing permet au narrateur le jeu de mots poétique à la fin du passage, Shakespeare étant amené naturellement par la citation de l’étoffe. Le Yijing comme modèle du livre ? Pourquoi pas :

D’autres ont prétendu plus tard qu’il y avait la vie d’un côté, la littérature de l’autre. Mais si la vie est la littérature même ? Ne pourrait-elle pas rester, on ne sait ni où ni comment, écrite à chaque instant d’une façon invisible, non perçue, non lue, non connue ? Trois traits pleins ? Trois traits brisés ? En combinaison sans fin permanente ? Tressage de hasards et de chances [20] ?

Ou encore :

Pas de mail, pas d’Internet, le vieux bon papier millénaire. Bien avant notre ère, en Chine,j’aurais écrit sur des lamelles de bambou. On n’arrête pas d’en trouver, là-bas, dans les tombes. Le bambou, la soie, la cire, l’os, le bronze, et puis finalement un seul livre celui des changements ou des mutations [21].

Sollers associe les deux motifs (le papillon et le tissu/texte, Zhuangzi et Shakespeare) dans une même séquence, très belle, extraite d’Une Vie divine (2006) :

Je me réveille, je me rendors, je continue à rêver en étant conscient que je rêve, je me réveille à nouveau, je me lève, je rampe un peu sur le parquet, je titube, je vais pisser, je me recouche, le délire recommence, je redors à peine. Je suis un papillon qui rêve qu’il est un papillon en train de rêver.

Je change de côté, je rêve à nouveau, ou plutôt je visualise le chaos de ma pensée comme un rêve. Je suis tissé de la même étoffe que ce qu’on ’appelle les rêves, mais ce ne sont pas des rêves, seulement des résultats de l’impossibilité de penser. Ça parle vite, ça continue de parler, ça se jette sur n’importe quelle parole. Je me recroqueville, je me blottis, je fais le caillou puis la plume, j’attends que ça passe. C’est passé. Le jour est là, je me lève, je pose mon crâne, encore une fois, devant moi [22].

Les citations sont devenues inutiles, car les motifs sont à présent complètement intégrés, dans le corps de l’auteur et par extension dans le texte (ils sont insérés dans la trame). Le narrateur/auteur ne se contente plus d’invoquer Zhuangzi et son papillon, il le vit. Shakespeare et Zhuangzi sont également associés, ironiquement, dans un autre épisode de Passion fixe, au cours duquel le . narrateur, à Londres, drague une universitaire chinoise spécialiste de Shakespeare, et essaie de lui parler de Zhuangzi ; mais elle ne s’intéresse qu’à Shakespeare :

[...] le roi Lear et ses filles, Hamlet et sa mère, lady Macbeth et les puissances du mal [...] Voilà qui est quand même plus intéressant et grandiose que ces vieux emmerdeurs taoïstes... [...] Est-ce que je ne suis pas agressif ? Voulant la ramener à ses origines ? L’enfermer dans un rôle exotique ? Quasi colonial [23] ?

Le papillon de Zhuangzi réapparaît dans Le Coeur Absolu, cette fois plus clairement que dans le passage du Canal Grande, où il n’apparaissait qu’en filigrane :

[...] Impossible de dormir dans une urne. On devrait passer sa vie à dormir debout en pensant qu’on rêve confortablement dans son lit. Suis-je un homme qui rêve dans son lit qu’il est un papillon, ou un papillon qui rêve, sut le bord d’un pétale, qu’il est un homme dans son lit ? Comme on fait son lit on se couche. [...] [24].

Le papillon est ici simplement suscité par l’idée du sommeil ; il surgit du répertoire familier de Sollers. Le rajout du lit au motif du rêve lui donne un éclairage comique, puisqu’il introduit un élément du réel quotidien, dont la trivialité est soulignée par le proverbe qui suit. Sollers, qui se sent de plain-pied dans les grands textes, ne se croit nullement obligé de les traiter avec sérieux. Encore une variation sur le thème, dans Fleurs (2007) ; l’auteur, jouant littéralement avec le nom, fait montre d’une insouciance incontestablement taoïste : le résultat est une séquence absurde et poétique :

Eh bien oui, je ne sais ni comment ni pourquoi, me voici devenu chinois. Ce papillon blanc, dans le jardin, s’appelle Tchouang et moi tseu, à nous deux nous sommes Tchouangtseu. Nous méditons au bord de l’océan, il fait doux et frais, à peine une risée du nord-est, l’eau est mêlée au soleil, tout est calme. La névrose occidentale et mondiale a disparu, les fleurs nous attendent [25]

Il s’agit d’un papillon réel, que l’auteur voit pendant qu’il écrit : il se trouve dans le jardin de sa propriété, dans l’île de Ré. Ses congénères apparaissent dans un autre passage du même florilège :

Des dizaines de papillons blancs butinant des roses sur fond d’océan [26].

De Fleurs, ajoutons ceci (on voit que le papillon est devenu autonome comme motif, même si, pour moi, il reste toujours connoté par le motif « Zhuangzi ») :

Dieu, sous forme d’archange ? Un papillon [27].

Voilà encore, dans Le lys d’or :

Ni vus ni connus... Je suis un papillon déguisé en homme, et vous une abeille masquée en femme : nous volons tranquillement sur le bord d’une rose, quel mal y a-t-il à cela [28] ?

Et enfin, dans Les Voyageurs du Temps :

[...] L’Univers est une grande fleur d’oreille, vous n’avez qu’à vous transformer en papillon là-dedans [29].

Corps d’enfance, corps chinois. Sollers et la Chine

Gallimard/L’Infini, 2012, (p. 146-154).

Zhang Daqian (1899-1983), Lotus - ZOOM, cliquer l’image

peintre N°1 des enchères mondiales 2011

DE L’USAGE DES CITATIONS DE ZHUANGZI

DANS LES ROMANS DE SOLLERS

Cet examen n’est pas exhaustif ; je ferai des prélèvements significatifs, surtout dans Passion fixe, et aussi Le Coeur Absolu, Le lys d’or.

![]() Dans Passion fixe : un usage varié

Dans Passion fixe : un usage varié

Examinons ce qu’il en est des citations de Zhuangzi dans une oeuvre de « fiction », Passion fixe. .

Ce livre, paru en 2000, écrit en 1998, est placé sous le signe du Yijïng, le Livre des Mutations ; plusieurs hexagrammes y sont commentés, quatre sont représentés (ce sont les seules occurrences de signes chinois dans l’oeuvre de Sollers après Lois). Le narrateur est un ancien révolutionnaire maoïste qui se souvient, fragmentairement, d’événements qui ont lieu dans les années 68 et après. C’est le livre de Sollers, avec Le lys d’or, qui utilise le plus de matériel chinois explicite, citations, variations sur des motifs, commentaires, descriptions de tableaux, etc. Les citations de Zhuangzi s’inscrivent donc dans un contexte résolument chinois ; on constatera également une différence dans leur emploi par rapport à celui d’Illuminations, à travers les textes sacrés ; elles sont en général en situation, soit dans le récit, soit dans le moment d’écriture, c’est-à-dire intégrées au processus créateur. Je les examine dans leur ordre d’apparition dans le roman ; nous verrons que leur mode d’insertion est varié, et aussi que l’esprit de Zhuangzi, dans Passion fixe, ne se manifeste pas seulement dans les citations.

Dans la première, la citation est annoncée comme telle, et à première vue attribuée à son auteur :

Et une citation de Tchouang-tseu, une : « Le parfait voyageur ne sait pas où il va : le parfait contemplateur ignore ce qu’il a devant les yeux. » Commode, vraiment, pour ignorer les exécutions de masse, les camps, les arrestations, les prisons, énorme anecdote d’humour noir ou jaune [30].

Il s’agit en réalité d’une citation du Liezi, largement postérieur au Zhuangzi, et qui s’est peut-être inspiré d’un passage de ce dernier [31]. Elle est assortie dans le texte de Sollers d’un commentaire, rapporté au monde actuel. Le narrateur fait mine de critiquer son ami François, qui utilise la sagesse chinoise pour justifier les débordements de la révolution, ce que faisait d’ailleurs Mao, taoïste fou, commentant les ruptures meurtrières par ces mots : « un temps yin, un temps yang » [32]. La citation a donc ici une fonction dans le récit, puisqu’elle est citée par un personnage autre que le narrateur et commentée ironiquement par celui-ci.

Dans la citation suivante, le narrateur se confond manifestement avec l’auteur :

À qui appartiennent les années 2000, 3000, 7000, 9000 ? À Tchouang-tseu, à Bach. Aimez-vous le changement incessant, la nouveauté ? Vos modèles sont Tchouang-tseu et Bach. Voulez-vous au contraire maintenir les traditions les. plus anciennes, celles qui répètent la même chose depuis des millénaires comme si elles n’allaient nulle part et dataient d’hier ? Toujours Tchouang-tseu, toujours Bach [33].

C’est une admiration sans réserve qui se manifeste ici, d’une manière un peu provocante ; le rapprochement peu paraître intempestif, il est néanmoins parlant : il y a bien une musique (on est tenté de dire céleste) de Zhuangzi. Bach et Zhuangzi pour l’éternité ? Je signe tout de suite. Un autre auteur associe d’ailleurs les deux noms :

Dans une suite ou une toccata, quand un morceau est achevé, il passe au suivant qui ne lui ressemble pas. Je trouve les mêmes qualités dans le Tchouang-tseu. Chez Bach comme chez Tchouang-tseu, cette forme finie et polyphonique est l’expression d’une pensée [34]

Ailleurs, Sollers place Zhuangzi également au sommet de son panthéon littéraire : « Mes auteurs favoris en prose : Zhuangzi, Lautréamont, Nietzsche, Céline [35]. »

Mais voilà qui est intéressant : juste après le passage sur Bach et Zhuangzi, le narrateur rapporte une expérience « mystique », dont on peut penser qu’elle est amenée par l’invocation à Zhuangzi, puisque Sollers l’associe à ce qu’il nomme par ailleurs « illumination » [36] :

J’étais assis près de l’eau, dans l’herbe. Et tout à coup, glissement bref, je me suis retrouvé sans aucune mémoire, vide complet et en même temps noyau dur, comme si la terre s’était refermée sur moi. Elle s’engloutit, elle m’engloutit, éclipse de Terre. Pendant trois secondes, ou trois siècles, rien n’a été là, effacement, trou noir. Absorbé, détaché, présent, absent [... [37].

![]() Un voyage mystique dans Le Coeur Absolu

Un voyage mystique dans Le Coeur Absolu

On trouve de ces expériences radicales, impliquant une autre dimension du temps, éparses dans l’oeuvre de Sollers, rares et discrètes à tel point qu’elles pourraient rester inaperçues, par exemple dans Le Coeur Absolu, au début, et aussi dans une scène à Venise où, en bateau sur le canal, le narrateur se dédouble et se trouve transporté dans un palais ; je donne cette belle séquence en entier, et dirai après pourquoi :

Le motoscafo avance dans les canaux d’ombre. Toutes les fenêtres sont ouvertes, c’est le plein matin frais, on dirait que l’eau passe à travers les appartements pendant qu’on flotte sur l’air ... Yoshiko ne dit rien, elle est toute en blanc, ses cheveux et ses yeux sont encore plus noirs comme les replis à peine mouvants sur les ponts... On glisse... L’avion part dans une heure... On passe devant le palais Bragadin... Je lève les yeux vers les lauriers bleus des balcons... Il Y a de la musique... Violon. C’est une certitude, tout à coup.je ne rentre pas, non, je suis vraiment de l’autre côté du miroir... Quel dommage d’être enfermé dans ce corps et d’avoir à le suivre, d’être obligé de respirer là où il y a des poumons... Violon... Bois qui flambe... Les notes volent, s’amplifient, passent au-dessus des toits, s’éteignent... Je suis dans le fauteuil, là-haut, il y a des fleurs, des glaïeuls rouges, sur la table, je touche le bras de velours bleu, j’aperçois les lauriers de l’intérieur. .. C’est bon d’être sûr, au moins une fois. Enfin, c’est réussi. Au moment où je ne m’y attendais pas. Il ne s’agit pas d’une impression, hein, pas de blague. Le réel le plus réel, c’est moi qui rêve en m’en allant avec moi, pas lui, là-bas, qui sait pourquoi il est débarrassé d’être moi... Je me lève en entrant dans le salon, je viens me saluer aimablement, je ne veux pas insister, je me laisse... Cecilia - c’est bien Cecilia ? - continue à jouer. Mais je ne vois plus rien, je me contente d’assister à notre présence, et la présence de cette présence et ainsi de suite, comme dans un nuage aimanté, transparent, sans bords...

- Vous vous êtes endormi ?

Main sur ma main. Sourire de Yoshiko contre mon visage...

- On est presque arrivés, vous savez [38].

L’expérience mystique est souvent désignée dans le Zhuangzi et d’autres textes taoïstes par le terme de « voyage », you. Le saint se trouve littéralement transporté, chevauchant les nuages, enjambant montagnes et mers, traversant l’espace-temps. Il semble que c’est bien ce qui arrive au narrateur à Venise ; à moins qu’il ne se soit tout simplement endormi ? Mais alors il ne cesserait pas de réécrire Zhuangzi, et son rêve du papillon, sur lequel je m’attarderai très bientôt. Il faut donc noter que, dans ces passages « mystiques », Zhuangzi est le plus présent quand il n’est pas nommé : dans l’extrait de Passion fixe où son nom, invoqué quelques lignes auparavant, continue à résonner dans le moment ; dans celui du Coeur Absolu, où il n’est pas du tout nommé, mais semble parler en français...

![]() L’apport créateur. Le lys d’or

L’apport créateur. Le lys d’or

Revenons à Passion fixe. Voici une nouvelle citation introduite comme telle, avec nom de l’auteur et guillemets :

Tchouang-tseu : « La vie d’un homme est comme tin poulain blanc qui franchit une faille : un éclair, et c’est fini. »

C’est fini, et ça recommence. La vie est un éclair très lent. Donne-moi la main,jolie, avançons dans la nuit [39].

J’ai eu du mal à la retrouver, tout en me demandant si elle n’était pas inventée de toutes pièces ; en effet, comment pouvais je ne pas me souvenir d’une formule aussi frappante ? Finalement, j’ai fini par tomber dessus, dans le chapitre XXIX du Zhuangzi, attribué à l’école de Yangzhu (et donc n’émanant pas de Zhuangzi en personne). Or, voici la traduction de Liou :

Son existence finie (de l’homme) n’est dans l’infinité du temps que le bond soudain du cheval de race qui saute une crevasse [40].

Je pense que Sollers, quand il écrit Passion fixe, un an après Illuminations, à travers les textes sacrés, a toujours à disposition la traduction de Liou (la nouvelle traduction du Zhuangzi par Jean Levi, dont Sollers fera l’éloge, ne paraîtra qu’un peu après [41]). Or, si nous comparons les deux versions, la différence est de taille ; celle de Sollers constitue en fait une réécriture du passage, qui lui est probablement resté en mémoire sans qu’il aille consulter la traduction, en outre avec une transformation poétique du sens : « un éclair, et c’est fini », et aussi l’ajout de l’adjectif « blanc », qui ne se trouve ni dans la traduction de Liou, ni dans l’original, dont il retrouve par son travail créateur la concision poétique. Il ramasse encore la formule, la transformant en maxime : « La vie est un éclair très lent... C’est Zhuangzi revu par La Rochefoucauld [42]... Nous assistons donc dans ce court passage à une véritable mise en scène : Sollers réécrit Zhuangzi et Zhuangzi, à l’intérieur des guillemets qui lui attribuent les paroles, dit en réalité du Sollers (est-ce Sollers rêvant qu’il est Zhuangzi, ou Zhuangzi rêvant qu’il est Sollers ?).

L’exemple suivant est l’inverse du premier, dans lequel le nom de Zhuangzi suscitait le motif de l’extase. Ici, c’est le moment, la conscience aiguë du fait d’exister, qui enchaîne sur le « Tao » et, avec lui, Zhuangzi.

Ce qui est simple nous est refusé. Exemple. Si je ne voyais pas, en ce moment, ma main glisser sur le papier et tracer ces mots, je négligerais le bouquet d’arbres vert-noir qui est devant moi, le stylo, l’encre bleue, la table, l’eau agitée sur la droite, le quai, les bateaux rouges et gris les mouettes. Tout cela ne fait qu’un, pourtant, et je suis emporté dans cette unité fuyante, immobile. « Le Tao, dit Tchouang-tseu, n’est pas l’existence. Mais l’existence n’est pas sa négation radicale. » Débrouillez-vous avec ça mais si je traduis littéralement la même formule (de haut en bas, et de gauche à droite),je lis :

TAO NON POSSIBLE ÊTRE, ÊTRE NON POSSIBLE NÉANT

ce qui rend les choses, n’est-ce pas, nettement plus claires.Je peux dire : « Le saint dose l’affirmation et la négation en se reposant sur le cours du ciel. Cela s’appelle une validité ambivalente. » Mais ai-je alors épuisé le sens du chinois ?

[43]

C’EST POURQUOI SAINT HOMME COMPOSER LE PAR AFFIRMATION ET NÉGATION ET SE REPOSER

ALORS CIEL MOUVEMENT : CELA APPELER DOUBLE CONDUITE

pas sûr. Mieux vaut garder pour soi, ici, à l’Ouest, ce genre de raffinements logiquesIci l’auteur, par l’entremise du narrateur, fait mine de retraduire et réfléchir lui-même sur le texte, alors qu’il prélève carrément dans Liou aussi bien la citation que sa traduction littérale, donnée dans les notes [44]. « Zhuangzi » a donc ici une fonction dans le récit, puisqu’il contribue à ratifier la maîtrise du chinois qui est censée faire partie de la personnalité fictive du narrateur (même si l’auteur s’immisce subrepticement dans le commentaire et, en jouant sur l’équivoque, tend à s’approprier cette qualité aux yeux du lecteur).

Les citations chinoises des oeuvres romanesques de Sollers sont le plus souvent empruntées à des traductions qu’il a sous la main. Comme il serait plutôt inutile de toutes les relever, je mentionnerai simplement, à titre d’exemple, que dans Le lys d’or (1989), dont le narrateur est professeur de chinois et ne cesse de citer des poèmes chinois, tous ceux-ci sont tirés d’un recueil paru juste auparavant [I], sans que le narrateur/auteur le mentionne. Dans le même ouvrage, Zhuangzi apparaît également :

Et le 13 de Tchouang-tseu :

« Celui qui connaît la joie du ciel, sa vie est l’action du ciel, sa mort n’est qu’une métamorphose, son repos s’identifie à l’obscurité, son mouvement à la lumière, il ne connaît ni la colère du ciel, ni la critique des hommes, ni l’entrave des choses, ni le reproche des morts. »

Une des mouettes vient de revenir à son poste. Elle vole contre le vent, ailes battantes, tête et bec penchés pour voir et saisir. Et plongeon gris-blanc dans le bleu [45].La citation, tirée de la version de Liou [46], est reproduite presque exactement (les virgules remplacent les points-virgules et le point donnés par Liou, ce qui fluidifie la phrase) ; mais ici elle s’inscrit dans le moment, qui lui fait écho thématiquement : la mouette qui « vole » et plonge « dans le bleu » semble incarner dans le réel du récit (le narrateur est en Land Rover sur la route de la Touraine pour retrouver la femme qu’il désire) la sentence de Zhuangzi, où il est question de « ciel », de « mouvement » et de « lumière » ; le ciel, tian, qui est bien entendu au sens figuré chez Zhuangzi, en vient à se confondre avec le ciel réel, et la mouette semble figurer l’absence de soucis due à l’immersion taoïste dans le moment, suggérée par la citation ; une goutte de temps. On assiste donc à un véritable processus créateur de lecture, qui transforme la citation en matière vivante. Beaucoup de citations chinoises dans Le lys d’or sont insérées dans le corps du texte sur le même modèle, avec plus ou moins de bonheur (l’exemple choisi étant particulièrement réussi).

Il y a aussi des cas où l’auteur fait preuve d’une absence délibérée de rigueur dans l’utilisation des textes ; je donne un autre exemple tiré de Passion fixe, même s’il n’est pas de Zhuangzi, car il est assez révélateur :

Je me revois dans Central Park, en train de lire Le Grand Commentaire de Ta Tchouan : « [...] Au moyen du repos, ce qu’il y a de plus simple est rendu possible dans l’existence spatiale. Cette simplicité-là, qui naît d’une pure réceptivité, est alors le germe de toute multiplicité [47].« Le Grand Commentaire de Ta Tchouan » : on pourrait croire que le narrateur ici parle d’un auteur qui se nommerait Ta Tchouan ; or, le Dàqùan est le titre même de l’ouvrage, et veut dire précisément « le grand commentaire » ; il s’agit d’un traité sur le phénomène des transformations, faisant partie d’un ensemble de commentaires du Yijing regroupés sous le titre Les Dix Ailes, traditionnellement attribué à Confucius, mais probablement daté du début des Han [FONT size=1]. On peut donc penser que soit l’auteur l’ignore, soit il l’a oublié au moment où il écrit. Mais cela n’a pas grande importance ; voici comment enchaîne le narrateur :

Pincée de temps, grands carrés d’espace. Bonjour coeur, cellules, veines, tissus, os tendons, cartilages. Bonjour les arbres, les écureuils, les fleurs. Bonjour, cataracte : bateaux, voitures, foule, lumières, ondes [48].Nous voyons que la citation chinoise, là encore, suscite la séquence qui la suit, exprimant une espèce de joie élémentaire de l’existence gui englobe à la fois le moment dont le narrateur se souvient et le moment de l’écriture. Je pense qu’elle est représentative de l’emploi général de la citation chinoise, et globalement de la « Chine » dans les romans de Sollers : elle ne figure pas en premier lieu pour son contenu, mais comme motif, au sens pictural ou musical du terme. Il n’y a donc pas de différence fondamentale avec l’emploi des caractères chinois dans Nombres, sauf que le matériel s’est diversifié. Il est préférable de ne pas s’arrêter trop longtemps dessus, contrairement à ce que je viens de faire ; il faut la saisir dans le mouvement général du texte, comme élément d’une composition, en glissant sur les imprécisions, voire les erreurs, qui n’apparaissent comme telles que d’après des critères que le romancier, après tout, peut se permettre d’ignorer.

- Peinture chinoise, auteur inconnu

Nous avons vu qu’un aspect de la présence de Zhuangzi était constitué par les séquences où il n’est ni nommé, ni cité, mais inspire le moment. C’est une forme très subtile de dialogisme, évidemment difficile à saisir, impossible à délimiter, puisqu’il ne s’agit que de traces volatiles. Prenons, dans Passion. fixe, la séquence suivante :

Les Chinois aiment les poissons, parce qu’ils s’oublient, disent-ils, dans les océans, les fleuves, les rivières, les lacs. Ils sont là, et c’est comme s’ils n’étaient pas là. L’oubli, forme suprême de con naissance [49].Or, ce passage est manifestement inspiré d’un dialogue entre Zhuangzi et Huizi (Houei-tseu), de l’école légiste, dont Zhuangzi aime souvent à se moquer gentiment. On le trouve à la fin du chapitre XVII du Zhuangzi, et Sollers dans Le lys d’or le retranscrit intégralement, presque tel quel, de la version de Liou [50], ne le corrigeant un peu que pour le simplifier :

La joie des poissons ? C’est pourtant une histoire connue.

« Tchouang-tseu et Houei-tseu (tous ces tseu !) se promenaient au bord de la rivière Hao. Tchouang-tseu dit : "Voyez comme les poissons nagent à l’aise ! C’est la joie des poissons.

- Vous n’êtes pas un poisson, dit Houei-tseu. Comment savez-vous ce qu’est la joie des poissons ?

- Vous n’êtes pas moi, dit Tchouang-tseu. Comment savez-vous que je ne sais pas ce qu’est la joie des poissons ?

- Je ne suis pas vous, dit Houei-tseu, et bien entendu je ne sais pas ce que vous savez ou non. Mais comme vous n’êtes pas un poisson, il est évident que vous ne savez pas ce qu’est la joie des poissons.

- Revenons à votre première question, dit Tchouang-tseu. Vous m’avez demandé : comment savez-vous ce qu’est la joie des poissons ? Vous saviez que je le savais, puisque vous m’avez demandé comment je le savais. Je le sais parce que je suis ici, au bord de la Hao [51]. »Dans le passage précédemment cité de Passion fixe, ultérieur au Lys d’or, ce savoureux dialogue est réduit à sa quintessence, l’oubli. Ce qu’en dit le narrateur est très juste, l’oubli, wàng, étant effectivement une notion centrale chez les taoïstes, la méditation étant par exemple désignée par l’expression « être assis dans l’oubli », zuàwàng ; la condition de la connaissance est, socratiquement, de savoir qu’on ne sait rien ; les animaux, chez Zhuangzi, sont toujours plus près du dao que les hommes, justement parce qu’ils n’établissent pas de distinctions : ils agissent spontanément selon leur nature. Les poissons représentent ici l’accomplissement de l’oubli de soi, et l’état suprême de l’être-là dans l’instant qui est celui du saint : « Ils sont là, et c’est comme s’ils n’étaient pas là. » On voit que Sollers n’a pas besoin de citer Zhuangzi pour que l’esprit de ce dernier soit présent dans le texte, voltigeant entre les lignes.

Mais dans Le lys d’or, le narrateur commente largement le dialogue, ce que je me propose d’examiner en détail, car nous avons ainsi sous la main un exemple de deux traitements très différents de la même matière. Le narrateur poursuit donc :

Voilà le style des blagues de l’Antiquité. _ 1. Je peux être un poisson si je veux. 2. Comment seriez-vous un poisson ? 3. Vous n’êtes pas moi, dieu merci. 4. Je ne suis pas vous, mais vous n’êtes pas un poisson. 5. Je suis un poisson puisque vous me demandez comment je peux l’être et, en tous cas, vous, vous êtes un âne.

Je suis un poisson parce que je suis ici, à pic sur l’ici. Les poissons sont dans l’ici-maintenant, et moi aussi. Vous, vous me suivez en étant prévenu contre moi et jaloux de mon ombre. Vous n’êtes pas ici. Allez voir là-bas si j’y suis. Autrement dit : allez vous faire foutre. J’ai dit « voilà la joie des poissons » non pas parce que je me sentais bien ou que j’imaginais être un poisson mais parce que c’est la joie des poissons. Pourquoi les poissons seraient les seuls à ressentir la joie des poissons ?

Contrairement à ce que vous voulez absolument, ce n’est pas moi qui l’ai dit. Vous avez cru que je le disais pour vous alors que je le disais pour le dire. Dire ce qui est, c’est dire pour dire quand ce qui est, est. S’il n’y avait pas de rivière, ni vous, ni moi, ni poissons, et si rien n’était dit non plus, ce serait quand même la joie des poissons. Si vous ne comprenez pas, ce n’est pas ma faute. Vous ne serez jamais où vous êtes, c’est tout. Vous ne serez jamais là où vous n’êtes pas tout en étant en train d’être. « Le saint se tient à l’aise là où il peut se sentir à l’aise ; il ne se tient pas à l’aise là où il ne le peut pas. Le vulgaire veut se tenir où il ne peut se tenir et ne se tient pas là où il serait à l’aise. » Je n’ai pas dit que j’étais un poisson dans le temps. j’ai remarqué en passant : « Tiens, voilà la joie des poissons. »Voilà une interprétation qui est elle-même dans l’esprit taoïste. Elle n’essaie pas de percer le sens, d’entrer dans le texte, mais reste à son bord, en se contentant de le paraphraser. Il faut considérer la paraphrase, dont la critique littéraire chinoise fait un large usage, comme un signe de respect, marquant l’attitude suivante : je ne m’approcherai pas trop près ; je n’ai rien de mon cru à rajouter ; je me contenterai de répéter un peu différemment ce qui a déjà été dit parfaitement. Bien sûr, l’auteur s’identifie en l’occurrence à Zhuangzi, et je suis renvoyé, moi qui m’efforce de commenter non pas Zhuangzi mais Sollers, en coupant les cheveux en quatre, à Huizi, tatillon et balourd, et s’en trouve détruit par avance mon commentaire du passage de Passion fixe sur les poissons... Mais voici que, comme emportée par son élan, allant de soi, l’ écriture se poursuit :

[...]Je l’ai vue, la rivière Hao : elle traverse la commanderie de Tchong-li, dans la province de Houei-nan, région qui comprend les provinces actuelles du Hou-pei, du Kieng-sou et Ngan-houei. C’est là qu’on voit encore le tombeau de Tchouang-tseu, et l’endroit où Tchouang-tseu se promenait avec cet emmerdeur de Houei-tseu. Nous devrions aller làbas un jour, chérie. Le soleil n’y est pas le même soleil. La douceur de l’air est poignante, quelque chose s’est passé là. Tout est calme et comme troué. j’aime la Chine, mais la Chine est partout. Elle n’arrête pas d’émettre un signe enveloppé, furtif, éclatant et vide. La nuit revient, le bleu-gris efface le vert. Le mur blanc, en face de moi, redit la lumière à voix basse. Pas d’oreilles, les murs, mais une voix. La marée, de nouveau, est haute. Ma main est ma main, l’encre est l’encre. Le vin est donné par le ciel. La tête part, revient en elle-même. Les yeux sont les yeux. Le tombeau de Tchouang-tseu n’est pas le tombeau de Tchouang-tseu. Peu importe que cette phrase soit écrite et lue, elle existe. Le noir est tombé, maintenant, mais il y a une lumière du noir. Le village est loin, le village est près, le lit est tout près et à des années de distance. Continue dans la nuit, elle te prolonge. Parmi les neuf gouffres célèbres, il y a la baleine, l’eau immobile, l’eau courante, j’ai oublié les six autres. Le vide est grandeur. Il est pareil à l’oiseau qui chante spontanément et s’identifie à l’univers. Rossignol à six heures du matin, en ville, au-dessus des toits... Toujours un signe. Tu ne seras jamais seul. Meurs si tu veux, c’est drôle. Question de repos. Demain est un autre monde, personne ne s’en aperçoit va te coucher, tu n’as fait qu’effleurer ton absence. Elle t’attendra [52].Ce passage, qu’on a intérêt à lire à voix haute, semble réellement écrit dans l’esprit des poissons, sans effort apparent, « de soi-même ainsi [53] ». On est loin ici du travail sur le texte effectué dans Paradis ou encore Femmes ; il y a manifestement peu ou pas de reprises, les mots arrivant au fil de la plume et de la rêverie[[L’exactitude n’est pas de mise, comme l’attestent les indications fantaisistes au sujet du tombeau de Zhuangzi données par le narrateur Simon Rouvray, censé être un éminent sinologue. L’emplacement supposé de la tombe de Zhuangzi serait situé à quelques kilomètres au sud de Luoyang, ancienne capitale des Zhou, dans l’actuelle province du Henan. Or le narrateur fait comme si ce fait était avéré ; en outre, le nom « Houeinan » n’est pas identifiable et il ne peut s’agir d’une « région », Zhuangzi ayant vécu à l’époque de ce qu’on a nommé les « royaumes combattants », dam l’État de Song, qui aurait peut-être compris des parties de l’actuel Henan, du Anhui « Ngan-houei » ?), du Hubei « Houbei ») et aurait pu s’étendre jusqu’au Jiangsu « Kieng-sou ») ; il est possible que Sollers ait en mémoire le nom des provinces Henan et Hunan, qu’il confondrait en « Houeinan ». Nous constatons par conséquent une double désinvolture : à l’égard des sources, et à l’égard de la vraisemblance du récit, ce qui est après tout parfaitement légitime, et nous invite à considérer le texte dans son ensemble, dans le mouvement, en glissant sur les détails (sans le décortiquer comme je le fais), l’acte d’écriture réunissant dans son coulé les différents niveaux narratifs : le commentaire du passage de Zhuangzi, le récit proprement dit : « Nous devrions aller là-bas un jour, chérie », le moment de l’écriture : « [...] La marée, de nouveau, est haute. Ma main est ma main, l’encre est l’encre », poétiquement confondu avec le « récit », l’auteur-narrateur se trouvant sur l’île de Ré, la méditation légère à partir du passage. On retrouve la conviction énoncée dans Logique de la Fiction d’une autonomie des mots (ici, libres comme des poissons) : « Peu importe que cette phrase soit écrite et lue, elle existe » L’écriture atteint dans ce passage le fragile équilibre entre maîtrise et non-maîtrise, évitant tout juste l’écueil de la facilité ; il faut voir ici l’écriture comme dépense, flux énergétique, la question de la qualité étant secondaire, mais pas occultée : elle advient un peu par surprise, comme un cadeau.

Ce long passage nous livre donc un aperçu dans l’atelier de création, en nous permettant d’observer l’articulation de l’oeuvre sur la citation, et comment celle-ci devient source d’inspiration.

Corps d’enfance, corps chinois (p. 132-146).

QUI EST ZHUANGZI ?

« shën rén. wu ming »

Zhuangzi [54]

Dans Illuminations, à travers les textes sacrés, Philippe Sollers nous fait part clairement de ses préférences dans le corpus chinois antique :

Ouvrons Tchouang-tseu qui, avec Lao-tseu et Lie-tseu, est le plus grand penseur de la Chine antique [55].

Les trois qu’il nomme sont des auteurs dits « taoïstes » ; il ne mentionne ni Confucius, ni Mencius, ni Mozi ... Rappelons que ce qu’on a nommé le taoïsme philosophique est une appellation tardive qui remonte à la dynastie des Han antérieurs, quand les lettrés au service de l’empereur ont établi une classification systématique des auteurs de l’Antiquité. On parle en fait de daojia, école du dao, ou « taoïsme philosophique », par opposition au taoïsme religieux, daojiao, qui regroupe les manifestations magiques, divinatoires et populaires du taoïsme [56] ; les noms de Laozi, Zhuangzi et Liezi ne seront associés qu’au IIe siècle de notre ère [57] et ces personnages, dans les oeuvres qui portent leur nom, ne sont jamais désignés sous l’appellation de « taoïstes ». Le dao, ou « tao », est un terme fondamental dans la pensée chinoise, et par exemple beaucoup plus présent dans Confucius que dans Zhuangzi, chez qui la notion centrale est plutôt le Ciel, tiân [58].

On n’est même pas sûr que ces trois « taoïstes » aient réellement existé ; le Daodejing, traditionnellement attribué à Laozi, et nommé aussi le Laozi, serait en fait une oeuvre écrite au IIe siècle av. J-C., au plus tôt au IIIe siècle, sous la dynastie des Han antérieurs ; « Laozi » apparaît à plusieurs reprises comme personnage mythique dans le Zhuangzi et porte le nom de Lao Tan ; il est toujours plus sage que Confucius à qui il fait parfois la leçon [59]. Quant au Zhuangzi lui-même, les sept premiers chapitres, dits « intérieurs » (nei pïan), probablement composés vers le IVe siècle av. J-C., seraient peut-être l’ouvrage d’un personnage effectivement nommé Zhuangzi, les chapitres suivants étant une compilation vraisemblablement apocryphe et due à des épigones ou à d’autres écoles, voire parfois au premier éditeur et commentateur, Guo Xiang (Ile siècle apr. J-C.), dont le texte a servi de base aux éditions ultérieures ; quelques passages inclassables, et donc mis ensemble dans des chapitres fourre-tout, seraient également de la main de « Zhuangzi » [60]. Sollers parle toujours de « Zhuangzi », « Laozi », « Liezi » comme s’il s’agissait d’individus à l’existence certaine, une liberté qu’il n’est certes pas le seul à prendre : il n’agit pas autrement que la majorité des auteurs chinois durant des siècles. Cette simplification lui permet en tout cas d’utiliser plus commodément les textes « taoïstes » à ses propres fins.

Le Zhuangzi est une des oeuvres les plus originales et les plus belles de la littérature mondiale. Claudel notamment en a pillé quelques passages qu’il a reproduits sans nommer les sources dans L’Oiseau noir dans le soleil levant, en faisant mine d’en être l’auteur [61] : on entend, ce qui est rare, une voix individuelle, pleine d’humour et de poésie, contant des anecdotes, des légendes, livrant des sentences ; cela, du moins, dans les sept premiers chapitres, dits « intérieurs ». Il faut donc bien se rendre compte qu’on n’a pas affaire à un « livre » comme on l’entend habituellement, dû à un « auteur » qui se nommerait Zhuangzi, mais à un rassemblement de textes hétéroclites, d’ailleurs tous passionnants. On peut s’y plonger sans méthode, et se servir selon son bon plaisir, au gré de la promenade, ce que fait Sollers.

Comme il est impossible d’assigner un sens définitif aux fragments disparates qui composent le Zhuangzi, on peut justement y accrocher une multitude de sens, selon ce qu’on y cherche. Nul doute que Sollers n’ait été attiré par cette polysémie ; nul doute encore que certains thèmes lisibles dans le Zhuangzi ne rencontrent les siens : spontanéité, désinvolture, mépris des conventions, mépris des puissants, humour, présence d’esprit, poésie de la nature, critique du langage.

Zhuangzi (la personne de « Zhuangzi » qui se dégage des textes), comme tous les penseurs chinois antiques, n’est pas un philosophe à proprement parler (le terme de « philosophie », zhexue, est d’ailleurs en chinois moderne un néologisme venu du japonais) mais ce qu’on peut appeler un « sage ». Un homme qui s’exprime, s’impliquant avec son corps et ses passions, se moquant parfois de lui-même, inscrivant la pensée dans le quotidien et le sensible ; recoupant par là une direction qu’a prise la philosophie en Occident, quand la polis a commencé à se défaire et que la pensée s’est repliée sur l’individu, et qui a produit cynisme, épicurisme, stoïcisme, et d’autres écoles au bord de la philosophie, à ses marges. Ce qu’on nomme courammnent « le vécu » s’est trouvé réhabilité, intégré dans la pensée, infiltrant le tout-puissant concept, dégonflant le logos. Des manières d’être se trouvent suggérées, qui parlent beaucoup à notre sensibilité moderne ou postmoderne (notre « post-moderne » reproduisant peut-être, méta-historiquement, la période alexandrine... ).

Il semble qu’en la personne de Sollers se croisent ces marges de la pensée occidentale, situées dans les plis, les creux de la philosophie, où cette dernière commence à perdre son nom [62], avec une certaine « sagesse » orientale (Zhuangzi prenant dans ce contexte valeur de symbole). Mais, sous une autre perspective, on pourrait tout aussi bien parler d’une contamination de la philosophie par la littérature ; c’est bien ce qu’accomplit Sollers, avec toute la Chine en renfort.

(p. 129-132).

Jean-Michel Lou

Corps d’enfance, corps chinois. Sollers et la Chine

Voir aussi l’article « Qui est Tchouang-tseu ? »

[1] Gallimard/L’Infini, 2012

[2] chapitre aussi publié dans la revue L’Infini N° 114, Printemps 2011

[3] Gérard Genette, Palimpsestes, Seuil, Paris, 1992, pp. 291 sq.

[4] Zhuangzi, chap. II, trad. Liou, p. 45.

[5] Voir le dialogue de Théétète avec Socrate : « Ce dialogue que nous venons d’avoir, nous aurions très bien pu l’avoir eu en rêve ; mais d’autre part quand, rêvant, nous pensons ne raconter que des rêves, ceux-ci res¬semblent étrangement aux dialogues réels », Théétète, 156 c.

[6] Pedro Calderon de la Barca, La vida es sueño, édition bilingue établie par Bernard Sesé, Aubier-Flammarion, Paris, 1976 (1673), p. 220 (vers 2934 à 2938).

[7] H, p. 78.

[8] Femmes, p. 389.

[9] Voir la nouvelle de Borges : « Tlön Uqbar Orbis Tertius », dans le recueil Fictions (Ficciones), trad. Pierre Verdevoye, Gallimard, Paris, 1957 (1956) et : « Tous les grands écrivains se rejoignent par certains points, et sont comme les différents moments, contradictoires parfois, d’un seul homme de génie qui vivrait autant que l’humanité, » citation de Proust dans Le Secret, p. 251.

[10] Un vrai Roman, p. 64.

[11] Roland Barthes, Sollers écrivain, in oeuvres complètes, t. V, Seuil, pp. 602-603.

[12] Roland Barthes, « Proust et les noms », in Le Degré zéro de l’écriture, Seuil, Paris, 1972 (1953), p. 122.

[13] Paradis, p. 229.

[14] Le Secret, p. 156.

[15] Vision à New York, p. 207.

[16] Ibid., pp. 23-24.

[17] Shakespeare, The Tempest, acte V, scène I, v. 156-157.

[18] François Jullien, La Chaîne et la trame, Presses universitaires de France, Paris, 2004. Jullien oppose le texte chinois, comme « trame », au texte occidental, qui se fonderait plus sur une rupture. Le rêve de Borges, en réinscrivant la littérature dans une perspective mondiale, permettrait de surmonter cette opposition.

[19] Passion fixe, p. 137.

[20] Ibid., pp. 209-210.

[21] Les Voyageurs du Temps, p. 77.

[22] Une Vie divine, p. 496.

[23] Passion fixe, pp. 264-265.

[24] Le Coeur Absolu, p. 152.

[25] Fleurs, p. 113.

[26] Ibid., p. 73.

[27] Ibid., p. 27.

[28] Le lys d’or, p. 80.

[29] Les Voyageurs du Temps, p. 172.

[30] Passion fixe, p. 133.

[31] Lie Tseu, Traité du vide parfait, trad. jean-jacques Lafitte, Albin Michel, Paris, 1997, chap. 4, p. 83 : « Le voyageur suprême ignore sa destination, l’observateur suprême ignore ce qu’il contemple." Le dialogue du Liezi est probablement inspiré d’un passage du chapitre VII du Zhuangzi, qui met en scène la personne de Liezi. Voir à ce sujet les remarques de Billeter, in Leçons sur Tchouang-tseu, Allia, Paris, 2002, pp. 116-118.

[32] Taoïste, et aussi littérateur raté, la révolution ouvrant la page blanche sur laquelle Mao, calligraphe inouï, aurait tracé le poème définitif. Voir Simon Leys, « Aspects de Mao Zedong, » dans Images brisées, Robert Laffont, Paris, 1976, pp. 538-542.

[33] Passion fixe, p. 231.

[34] Jean-Francois Billeter, op. cit., p. 129. On sait que ce spécialiste de Zhuangzi a lu Sollers, qu’il cite dans un autre ouvrage, le Contre François Jullien, Allia, Paris, 2006, p. 106. Pensons également au caractère polyphonique de Paradis, oeuvre « chinoise ». Philippe Sollers me disait récemment : « Prenez Glenn Gould... c’est la Chine... » (Entretien chez Gallimard, 23 novembre 2009.)

[35] Un vrai Roman, p. 199.

[36] Voir Illuminations, à travers les textes sacrés (2003), chap. Xl.

[37] Passion fixe, pp. 232-233.

[38] Le Coeur Absolu, pp. 285-286.

[39] Passion fixe, p. 252.

[40] Tchouang-tseu, oeuvre complète, op. cii., p. 241

[41] Les oeuvres de Maître Tchouang, traduction de Jean Levi, Éditions de l’Encyclopédie des Nuisances, Paris, 2006.

[42] Pensons à des formules comme : « Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement. » La Rochefoucauld, Maximes, in oeuvres complètes, Éd. de la Pléiade, Gallimard, 1964 (1665), maxime 26, p. 406. Mais peut-être Sollers a-t-ii en mémoire des propos de Dogen : « Vous avez la chance de prendre forme humaine [...] Forme et substance sont comme la rosée sur l’herbe, la destinée semblable à un éclair - évanouie en un instant », in Le Trésor du Zen, textes de maître Dogen commentés par Taisen Deshimaru, Albin Michel, Paris, 1986.

[43] Passion fixe, pp. 254-255.

[44] Liou, op. cit., p. 41 et note 46 du chap. 11, p. 289.

[I] La Montagne vide, coll. « Spiritualités vivantes » (traduction, notes et présentation de P. Carré et Z. Bianu), Albin Michel, Paris, 1987. Relevé par Abdallah El-Khouri, Tracé dans les romans de Philippe Sollers de 1983 à 1993, mémoire de maîtrise de lettres modernes sous la direction de Pierre Brunei, 1995-1996, université Paris IV-Sorbonne, p. 82.

[45] Le lys d’or, p. 113.

[46] Z. XIlI, Liou, p. 112.

[47] Passion fixe, pp. 157-158

[FONT size=1] Voir à ce sujet Anne Cheng, Histoire de la pensée chinoise, Seuil, Palis, 1997, chap. 11, « Le Livre des Mutations », pp. 258-259. Le Dàqùan fait généralement partie des Éditions du Yijing, et je pense que Sollers prélève la citation dans son exemplaire de ce dernier.

[48] Passion fixe, pp. 157-158

[49] Passion fixe, p. 230. Simon Leys s’est également laissé inspirer par Zhuangzi en intitulant son livre récent. « Le bonheur des petits poissons ». Simon Leys, Le Bonheur des petits poissons, lettres des antipodes, Lattès, Paris, 2007.

[50] Liou, p. 142.

[51] Le lys d’or, pp. 150-153.

[52] Ibid.

[53] La spontanéité taoïste, ziran, ainsi traduit par Anne Cheng. Voir le chapitre 8.

[54] « L’homme saint ne laisse pas de nom », Thouang-tseu, oeuvre complète, traduction, préface et notes de Liou Kia-hway. Gallimard/Unesco, Paris, 1969, p.31. Une version de ce chapitre est parue dans L’Infini n° 114, printemps 2011, Gallimard, pp. 49-71.

[55] Illuminations à travers les textes sacrés, p.187.

[56] Voir par exemple Martin Palmer, Le Taoïsme, traduit de l’anglais par Sophie Bastide-Foltz, Payot, Paris, 1997, pp. 40 sq.

[57] . Cf. Isabelle Robinet, Comprendre le Tao, Bayard, Paris, 1996 (Albin Michel, Paris, 2002), p. 64.

[58] Cf. Jean-François Billeter, Leçons sur Tchouang-tseu, Allia, Paris, 2002, pp. 45-47.

[59] . Sur ces questions, outre les ouvrages de Robinet et Palmer précédemment cités, voir Anne Cheng, Histoire de la pensée chinoise, Seuil, Paris, 1997, pp. 102-105 et 176-178, ainsi qu’Angus C. Graham, Disputers of The Tao. Philosophical Argument in Ancient China, Open Court, La Salle (Illinois), 1989, pp. 217-218

[60] Voir à ce propos Angus C. Graham, The book Chuang-Tzu and the problem of translation, Chuang-Tzu, The Inner Chapters, Unwin Hayman, Londres, 1989 (1981), pp. 27 sq.

[61] Son « Histoire de l’équarrisseur », entre autres, est entièrement décalquée sur l’épisode du boucher Ding, dans le chapitre III du Zhuangzi. Paul Claudel, Connaissance de l’Est, Gallimard, Paris, 1974 (1929), pp. 295-296.

[62] Les ressemblances entre la cosmogonie du Portique et celle de la Chine ancienne sont frappantes, sans qu’on ait pu, à ma connaissance, montrer un lien direct. Une trace : Zénon de Cithium parle de « gymnopèdes » venus d’Orient (Inde ? Chine ?), ce qui nous fait rêver d’un contact précoce entre l’Occident et l’Orient. Rappelons que la route de la soie commence à s’ouvrir sous la dynastie Han, vers le IIe siècle av. J.-C.

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?