Le sommaire

LE SOMMAIRE

ZOOM : cliquer sur l’image.

Éditorial

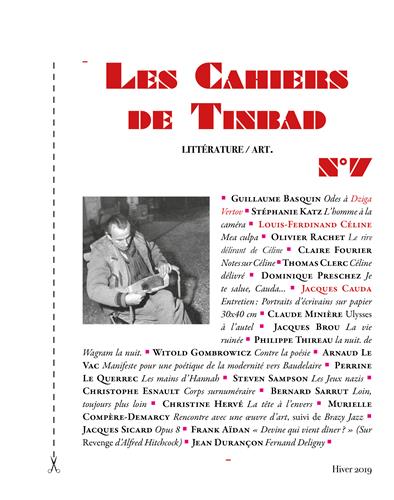

Dans ce numéro des Cahiers de Tinbad, on fait le grand écart entre un propagateur joyeux et sincère du communisme, Dziga Vertov, et le premier critique radical de la Révolution soviétique en Occident, Louis-Ferdinand Céline. À la fin des années 20, Vertov croit tellement en l’avenir radieux du communisme réel (à regarder ce qui s’imprima sur ses bandes filmiques, on se prend à y croire avec lui — et c’est cela qui est magnifique : l’utopie collectiviste est inscrite sur les photogrammes d’Enthousiasme — cela a eu lieu ; on ne peut plus le nier) qu’il applique à son art les principes mêmes du matérialisme dialectique historique : l’engrenage d’une machine y a autant d’importance que le visage d’une actrice ; le drame bourgeois est (temporairement) vaincu ! Le scénario aussi (enfin !). Quelques années plus tard, le pouvoir oligarchique et la répression stalinienne qui se met en place lui font payer cher son formalisme : il lui sera de plus en plus difficile de tourner. Comme tous ses camarades avant-gardistes, on le castre, on l’empêche de produire librement — on le tue (même si lui, contrairement à Maïakovski par exemple, ne se suicide pas). À peu près au même moment (1936), Céline, encore considéré comme un écrivain progressiste et adoubé à ce titre par Louis Aragon et Elsa Triolet, fait un voyage en Union Soviétique pour dépenser ses droits d’auteur du Voyage ; peut-être croit-il après tout en la Révolution, pourquoi pas ? Or, stupeur chez ses premiers défenseurs, il en revient avec un « horrible » pamphlet (que nous, on trouve très joyeux) qui dénonce une imposture qu’il fut le premier à formaliser littérairement : Mea culpa

. L’homme « popu » est vraiment trop mauvais, et tout a déjà échoué lamentablement. Qu’on compare cette vision à Moscou avec la Une des Lettres Françaises, alors dirigées par le Camarade Aragon, lors de la mort de Staline : « Ce que nous devons à Staline » ! D’un côté, il y a le constat humain trop humain d’un très grand conteur de notre langue ; de l’autre on trouve l’habituelle langue de bois des idéologues. Ce numéro n’aura pas d’autre ambition que de rendre à César ce qui appartient à César : c’est bien Vertov qui fut le plus convaincant des activistes du communisme réel ; mais c’est Céline qui fut notre Molière du XXe siècle : il démasqua toutes les tartuferies ; son délire fut aussi un immense éclat de rire ; et sa pitié pour l’homme fut universelle, quoiqu’on en dise aujourd’hui pour empêcher sa lecture en une opération de basse revanche contre son art / sa musique.

. L’homme « popu » est vraiment trop mauvais, et tout a déjà échoué lamentablement. Qu’on compare cette vision à Moscou avec la Une des Lettres Françaises, alors dirigées par le Camarade Aragon, lors de la mort de Staline : « Ce que nous devons à Staline » ! D’un côté, il y a le constat humain trop humain d’un très grand conteur de notre langue ; de l’autre on trouve l’habituelle langue de bois des idéologues. Ce numéro n’aura pas d’autre ambition que de rendre à César ce qui appartient à César : c’est bien Vertov qui fut le plus convaincant des activistes du communisme réel ; mais c’est Céline qui fut notre Molière du XXe siècle : il démasqua toutes les tartuferies ; son délire fut aussi un immense éclat de rire ; et sa pitié pour l’homme fut universelle, quoiqu’on en dise aujourd’hui pour empêcher sa lecture en une opération de basse revanche contre son art / sa musique.

Où commander : Éditions Tinbad

La page facebook

Mettre certains cauchemars et rêves en lumière

Les cahiers de Tinbad poursuivent leur travail de fond autour de la littérature et de l’art (et ici du cinéma) loin de toute préemption idéologique toujours nocive à la création. Pour preuve, dans ce numéro 7 L-F Céline, Dziga Vertov, Witold Gombrowicz voisinent avec les auteurs et artistes d’aujourd’hui les plus significatifs : Perrine Le Querrec, Jacques Cauda par exemple.

Textes et auteurs de ce corpus prouvent qu’une oeuvre est le fruit de toute une vie et que les auteurs qui ne veulent donner le change qu’au présent causent leur perte et la nôtre.

Basquin l’illustre en montrant l’originalité de Dziga Vertov en sa capacité d’inventer un cinéma “comme dernier refuge à l’utopie” et ce même si l’artiste se prit les pieds dans une idéologie qui lui fit payer ses avancées. A sa manière, Céline ici lui répond dans sa vision du communisme dont les maîtres à penser n’ont fait qu’en remplacer d’autres “sur l’estrade des souteneurs”. Dès 1936 Céline (à qui Claire Fourier rend grâce à la grâce) avait tout dit. Mais sa voix allait être jugée irrecevable et la farce marxiste s’imposa pendant de belles décennies. L’idéologie française ne se priva pas de téter le sein nourricier.

Les bonnes occasions de deviser dans des spéculations douteuses ont donc toujours la vie dure. Mais Perrine Le Querrec est là pour dessiner d’autres frontières en redonnant la main à Hanna H “seule femme Dada” qui lutta contre la mal nazi. Steven Sampson en décline certains “jeux” du cirque. Christiane Hervé revient au présent pour susciter des réveils sans être victime du dégoût même lorsque le mal qui rejaillit sous de nouvelles formes anéantit la raison. Il ne faut se fier ni à l’un ni à l’autre : une certaine folie est donc précieuse et raffinée. C’est pourquoi il faut — comme Preschez ici — saluer Cauda. Il porte haut la violence contre l’obscurité dans le désir de peinture de ses contre-portraits où l’on se voit mieux en considérant les autres.

Ce ne sont là que quelques feuillets épars détachés du tronc de ce beau numéro. Il permet aussi de réviser autant Kafka que Godard, Giacomelli que Hitchcock, tous ces géniaux marionnettistes qui dénonçaient les spécialistes de l’art de tuer. Chaque texte devient une flèche empoisonnée.

Face aux grondements sourds, des voix humaines s’élèvent pour qu’il ne nous reste pas le seul loisir de pleurer. Sans se prendre forcément au sérieux, les auteurs mettent certains cauchemars et rêves en lumière histoire de nous éviter de vivre dans le noir.

jean-paul gavard-perret, lelitteraire.com

Version imprimable

Version imprimable Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?