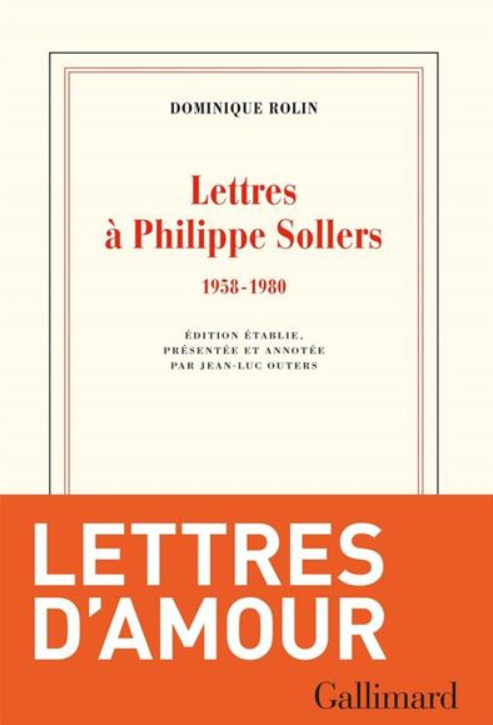

Le volume annoncé « Dominique Rolin, Lettres à Philippe Sollers 1958-1980 » est maintenant dans les librairies et vient compléter l’autre versant de la correspondance, les Lettres de Philippe Sollers à Dominique Rolin déjà publiées et dont nous avions rendu compte ICI.

sur amazon.fr

Dominique Rolin, née en 1913 à Bruxelles et décédée en 2012 avait fait don de ses archives à la Fondation Baudoin, un fonds exceptionnel déposé, en mars 2014, à la section des Manuscrits de la Bibliothèque royale de Belgique, dans les collections publiques belges : plus de 10.000 lettres, échangées de 1958 à 2008 entre Dominique Rolin et Philippe Sollers, et 35 volumes du journal intime de Dominique Rolin.

Dominique Rolin est l’auteur de quelques 30 romans et essais, une œuvre remarquée par le public et saluée par la critique. Elle obtient en 1952 le Prix Fémina pour son roman Le Souffle.

Elle fait la rencontre en 1958 d’un jeune écrivain français, Philippe Sollers. Né en 1936, il sera en 1960 le fondateur de la collection et de la revue littéraire d’avant-garde Tel Quel. En 1983 paraît un roman qui fera date : Femmes. Suivront de nombreux essais et romans parmi lesquels Dictionnaire amoureux de Venise où le couple avait l’habitude de se rendre deux fois par an. 15 jours mi mai et mi septembre.

Cette rencontre fera évoluer stylistiquement et subjectivement le travail littéraire de l’un et l’autre. C’est le début de longues années d’un « amour fou » qui sera à l’origine d’une expression unique, à travers une série de lettres et écrits inédits. Les deux écrivains ont entretenu une correspondance passionnée, échangeant parfois jusqu’à trois lettres par jour !

Ces documents de la Bibliothèque royale de Belgique témoignent d’une longue aventure, amoureuse et littéraire, entre deux figures marquantes de la littérature française du XXe siècle et sont à l’origine du volume, aujourd’hui publié. Edition établie, présentée et annotée par Jean-Luc Outers, un familier de l’œuvre de l’écrivaine.

Sa préface à ce volume de correspondances est par ailleurs une excellente introduction à l’œuvre de Dominique Rolin, c’est pourquoi nous vous la présentons ci-après avec quelques échantillons de la correspondance qu’il faut bien sûr découvrir de façon plus complète dans le livre. Démarche indispensable pour approcher ce document dans sa double richesse : intime et littéraire.

La préface de Jean-Luc Outers (extraits)

« T’écrire, c’est te lire à l’envers »

Qu’est-ce qu’aimer ? C’est à ceux qui, à force de se la poser, croyaient cette question sans réponse que ces lettres sont avant tout destinées. Les sceptiques de l’amour, en quelque sorte. Ne le sommes-nous pas tous d’une manière ou d’une autre ? Pour avoir tant rêvé, tant bavé, y avoir cru avant de déchanter et y croire une fois encore, pour avoir sauté au plafond, embrassé des oreillers, trébuché, mordu la poussière, traversé des déserts, on se dit qu’aimer, décidément, c’est cet horizon inaccessible vers lequel on ne cesse de marcher car il s’agit ni plus ni moins de vivre.

Dans ses lettres à Philippe Sollers, Dominique Rolin nous dit à peu près le contraire : « Je t’aime parce que je tourne autour de toi. Je suis une terre qui tourne autour de Sollers* [1]. » L’amour comme certitude, celle du mouvement cosmique des astres, qui ne s’épuiserait qu’avec la fin des temps. Tout autour, le néant : « Il n’y a en fait de place pour rien d’autre. » Les autres, précisément, enfants, parents, amis, collègues, connaissances, soupirants n’existent que filtrés par ce bonheur « ravageant* ». « En réalité, ton ombre est devant moi, haute et large, d’où la gêne imperceptible dans mes rapports avec tous ces gens qui, obscurément, devinent qu’ils sont obligés de traverser quelqu’un pour pouvoir m’atteindre. »

Quand ils se rencontrent le 28 octobre 1958 lors d’une réception organisée par le directeur des éditions du Seuil, elle a quarante-cinq ans, lui, vingt-deux. Il est l’auteur d’un récit et d’un roman remarqués par Mauriac et Aragon, elle a publié en 1942 son premier roman salué par Cocteau et Max Jacob avant de recevoir le prix Femina en 1952 et d’intégrer son jury peu après. L’attirance est immédiate et réciproque. Quelques lettres plus tard, ils tombent dans les bras l’un de l’autre. Tout a été très vite. Cette différence d’âge, impensable, semble-t-il à cette époque, scelle une sorte de pacte entre les amants, celui de la clandestinité. Ils ne se montreront jamais ensemble et, mis à part quelques initiés, personne ne se doutera de la nature et de la force de leur relation. Que l’amour soit l’exact opposé du social qu’ils fuient l’un et l’autre, ils en sont profondément convaincus. De même qu’il n’y a d’amour que secret, chacun à leur manière, ils ne sont pas loin de le penser. « Pour vivre cachés, vivons heureux », écrit-il, ou « l’amour ne peut être que clandestin, c’est sa définition ».

Elle vient de Belgique, plus précisément de Boitsfort, une commune de la banlieue bruxelloise en bordure de la forêt de Soignes où elle a passé son enfance et sa jeunesse dans la maison familiale qui hantera ses premiers romans. Lui vient de Bordeaux — de Talence où sa famille possède une fabrique de transformation de métaux à l’enseigne des frères Joyaux. L’un et l’autre ont choisi de s’installer à Paris, parce qu’il ne peut en être autrement pour des écrivains. Elle quitte sa maison de Villiers-sur-Morin où elle a vécu des années de bonheur avec son mari Bernard Milleret, décédé brutalement d’un cancer. Elle remue ciel et terre pour trouver un studio à son jeune amant. « “Pourrai-je vivre à Paris ?” dis-tu ! Est-ce que tu parles sérieusement, humoresquement, ou bien cédais-tu à un instant de dépression ? Où vivrais-tu, je te le demande, ailleurs qu’à Paris ? » Parisiens, ils ne le sont que d’adoption même s’ils ont vite fait de maîtriser les codes du petit monde littéraire. C’est quand l’un ou l’autre s’absente de Paris qu’ils s’écrivent à peu près chaque jour et se téléphonent à heures fixes. Lui se retire pour de longs séjours dans la résidence familiale de l’île de Ré, « Le Martray », il voyage en réponse à des invitations (New York, capitales européennes) ou pour découvrir un modèle social utopique (la Chine). Elle rend visite à sa famille (à Bruxelles chez ses parents, à Valence-d’Agen chez sa tante) ou séjourne en juillet à Juan-les-Pins dans la villa de la milliardaire Florence Gould.

[…] « Il faut que tu comprennes et pardonnes mes peurs. » L’écart entre les âges, vertigineux pour certains, surtout dans ce sens, crée très vite le doute, la fragilité : est-ce que pareille folie peut durer toujours ? L’éternelle question que « le coup de foudre » sème aussitôt derrière lui. Les questions insidieuses, les doutes du début sont presque dans la logique des choses, surtout lorsqu’on a affaire à un jeune homme, libre, génial et beau à la fois, qui a gravé en lettres d’or le libertinage sur les tablettes de sa vie. Survient huit ans plus tard sa rencontre avec Julia Kristeva qu’il épouse en août 1967. La correspondance se poursuit, comme si de rien n’était, serait-on tenté de dire en lisant les lettres de Ph. Sollers [2]. Pas une fois le nom de Julia Kristeva n’est cité. Inlassablement, il continue à lui proclamer son amour en lettres majuscules. Certains appels mis à part (« Nous ne pouvons pas entrer dans “le malheur” », ou : « La force, il en faut, crois-moi, pour prendre le risque vital de te faire souffrir (c’est vraiment la seule chose au monde que je ne peux pas supporter) », fondamentalement, rien n’a changé. C’est que chez lui, tout s’inscrit dans l’expérience en cours, le Texte en train de s’écrire.

Pour Dominique Rolin, au contraire, tout vacille, le monde s’écroule sous ses pieds. Si, dans ses lettres, elle prend garde à ne pas hurler ou pleurer, à ne pas citer le nom de celle qui obsède ses nuits, il en est tout autrement dans son journal intime auquel elle confie sa douleur. Jusqu’à cette lettre non expédiée, du 24 février 1967, qu’elle y a recopiée une nuit d’insomnie : « Il y a sans doute plusieurs façons de vivre sa propre agonie : c’en est une, juste maintenant, que je viens de traverser, que je continue à traverser comme s’il fallait indéfiniment approfondir (par répétitions) le trajet de sa propre mort*. » Avec une énergie puisée aux sources mêmes de son amour, elle tente de faire face, de surmonter cette épreuve, « la tristesse de ma vie à demi cassée* ». La clandestinité qui au départ se voulait un jeu de cache-cache avec le social prend soudain une dimension tragique : « Nous assistons donc à un très étrange (et progressif) renversement des choses : je suis en train de devenir la maîtresse que l’on cherche à rejoindre à l’insu de l’épouse* », note-t-elle dans son journal. Son seul désir n’est plus que de « couler dans un sommeil sans fin ».

Il faudra deux longues années pour que les choses reprennent leur cours, certes pas comme avant car le souvenir de la douleur ne s’efface pas d’un trait de plume chez celle qui se dit « une grande malade de la mémoire », mais comme des retrouvailles apaisées par les rites sans cesse recommencés de la connivence et de l’amour : les lettres, « l’échange [des] voix au téléphone », les rendez-vous réguliers au « Veineux » qui désigne l’appartement de D. Rolin, les séjours deux fois par an à Venise dans la chambre trentadue avec vue sur les Zattere et le canal de la Giudecca. « Je viens de relire tes lettres pour essayer de reconstituer mon tissu nerveux. » Ou : « Je viens de t’entendre, ce qui revient à prendre ma ration d’oxygène pour la journée : ta voix et tes lettres sont mon unique aliment. » Lentement, jour après jour, elle retrouve sa « fondamentale assurance » : « Je suis heureuse par toi parce que je vis par toi, même quand je souffre et feins de douter. » Plus tard, il lui arrivera, presque malgré elle, de repenser à ce qu’elle appelle « l’enfer* » : « J’ai revécu certains états de douleur d’il y a trois ans […] pensant au miracle d’en être sortie vivante, inentamée, au contraire : plus forte, plus maîtrisée, t’adorant mille fois plus d’avoir cru te perdre. » L’aveuglement de la passion a fait place à l’acceptation lucide : « Je sais que nous ne nous quitterons pas, mais je sais aussi que je mourrai toute seule. » L’amour a eu le dernier mot. Car, à aucun moment, même au plus profond de la tourmente, celui-ci n’a desserré son étreinte : « Pourtant c’est ainsi : la survivance est la certitude cachée du feu, de l’eau, c’est-à-dire de l’amour. »

Les lettres réconcilient présence et absence : « Je crois que ce qui fait une grande partie de notre plaisir d’être ensemble, c’est notre commune faculté de silence, de retrait : l’autre est là comme une absence délicieusement profuse et chaude*. » Ou : « Ce qui est bon, c’est le mouvement de recul, de repli imprévu […]. C’est d’être seul dans le “pas seul”. » Les lettres, dans leur matérialité, encre, papier, enveloppe, sont bien davantage qu’un signe adressé par l’autre, elles représentent sa présence vivante. À peine déposée par le facteur, véritable personnage de cette correspondance, que l’on guette et que l’on attend dans l’anxiété, envoyé divin de la Poste (trois distributions par jour, on croit rêver) qui à elle seule suffirait à incarner l’État, la lettre s’anime dans les mains de celle qui vibre avant de la décacheter, différant parfois le plaisir de le faire pour ne pas l’épuiser dans l’instant : « Il faudrait tenter de décomposer les phases de ce mouvement, la montée, l’orgasme de la lettre. En réalité, c’est entièrement dans l’écriture que nous nous touchons le mieux. » L’acte d’écrire devient une réalité physique, organique. L’écriture est fluide, d’un seul jet, sans ratures. « L’instant où je commence à t’écrire est un rassasiement. Ma faim de toi, provisoirement, s’apaise dans la mesure où m’adresser à toi équivaut à l’acte de manger*. » Au bout d’un temps plus ou moins long, les lettres, ne suffisant plus à se substituer à la rencontre des corps, se déclinent comme un compte à rebours : « Est-ce que l’amour doit forcément se transformer en espace, en distance, en zones de temps où l’on ne se touche ni ne se parle, où seulement l’on se touche et se parle en écrivant sur un mur d’air ? » Après, il ne reste plus qu’à faire durer le plaisir, « éterniser le mot longtemps* » : « J’ai sucé tes quatre lettres de lundi dernier jusqu’à l’ultime saveur, tu sais, comme quand on retourne longtemps un noyau dans sa bouche jusqu’à en extraire le souvenir même de son jus*. »

« Nous avons réussi un coup double étonnant : amour-écriture. En réalité, nous nous aimécrivons, ou bien nous nous écrivaimons. » Cette affirmation se vérifie bien évidemment dans la correspondance amoureuse où, par définition, les cœurs battent à l’unisson. Bien plus ici, les lettres établissent entre les deux écrivains une sorte de canal souterrain qui relie leurs œuvres respectives en train de s’écrire, autre enjeu et non le moindre de cette correspondance. On suit ainsi pas à pas le lent cheminement croisé de deux œuvres qui s’accomplissent. Entre 1958 et 1980, Ph. Sollers écrira Le Parc (1961) , Drame (1965) , Nombres (1968) , Lois (1972) , H (1973) , Paradis (publié en feuilleton de 1974 à 1980) ainsi que de nombreux textes repris dans L’Intermédiaire (1963) et Logiques (1968) . Sans oublier la revue Tel Quel qu’il fonde en 1960 et qui l’absorbe tout autant. Elle vit à distance l’écriture de ses textes et de ses livres dans une sorte d’osmose : « Je pense à Drame qui sera sans doute ton plus grand livre, le plus fort et le plus plein. Tu es en moi constamment », ou : « Lois me protège. H m’apprend à nager le crawl. » Ou encore : « Toujours cette impression irrésistible dans mon inconscient : nous nous trouvons devant ton œuvre, prolongement direct de notre vie, qui déferle doucement, régulièrement, qui avance et recule selon la loi d’une marée dont nous serions les seuls témoins. » Lui écrit dans ce même état de fusion : « […] je reviens donc à H (première fois que je t’écris ce titre décidé par toi et pour toi). La première phrase qui me vient vers toi c’est : “je te dois tout”. »

Durant la même période, D. Rolin publie Le Lit ( 1960), Le For intérieur (1962), La Maison, la forêt (1965), Maintenant (1967), Le Corps (1969), Les Éclairs (1971), Lettre au vieil homme (1973), Deux (1975), Dulle Griet (1977), L’Enragé (1978) et L’Infini chez soi (1980), un livre tous les deux ans, écrits avec une régularité de métronome : « Il faut remplir la page parce que la page, c’est l’amour, c’est mériter ma passion pour toi*. » Il est frappant de voir comment la rencontre avec Ph. Sollers a été déterminante dans l’écriture de D. Rolin : à partir du For intérieur, le style, la construction, l’économie du récit, les personnages réduits à des pronoms, tout converge vers ce que, à l’époque, pour aller vite, on appelait le nouveau roman [3]. Dans ses lettres elle ne cesse d’affirmer qu’elle écrit pour son amant. Il pourrait être son seul lecteur, limitant ainsi le tirage de ses livres à un seul exemplaire, ce serait bien assez pour elle. Le reste ne compte pas ou si peu. Elle lui soumet ses textes au fur et à mesure de ses avancées, elle l’informe à chaque missive de la page où elle est arrivée comme si, dans la traversée du désert en solitaire que représente l’écriture d’un roman, elle avait besoin de bornes pour mesurer sa progression :

[…]

Les lettres de Dominique Rolin donnent à entendre sa voix, son rire éclatant, parfois grinçant. Elle y crée aussi un langage propre à elle, un langage amoureux, code secret ouvrant les portes de l’intimité et permettant aux amants de se reconnaître dès le premier mot : « mon nadoré, mon merveilleux chéri, mon splendamour, mon toutankamour, mon merveilleux chéri… ». « Comme nous avons raison d’avoir un vocabulaire secret, juste pour nous, où chaque terme apparaît dans son envers*. » Sa voix encore susurrant à l’oreille les mots d’une étrange tribu qui parlerait la langue du cœur : « reuzmankonsa, séleuboneû… ». Au cas où, après cet exercice, subsisterait quelque doute sur les sentiments de la correspondante, il reste la signature pour se rassurer : « ton thon, ton renard, ta loutre, ton shamour, madame Lebijou, ton caribou, toupetitipopotam, ton Poulidor… ».

Et le monde extérieur, l’entend-on encore, reclus dans sa bulle d’amour et d’écriture ? La comédie humaine, certainement, surtout dans la villa de Florence Gould sur la Côte d’Azur, peuplée d’hommes d’affaires, d’aristocrates, de « gens colossalement riches et que la bêtise et l’ennui […] ont dépravés ».

[…]

Mais pour elle comme pour lui, rien ne compte que la beauté c’est-à-dire l’art et la littérature, ces livres qu’ils aiment et s’échangent : Proust, Joyce, Kafka, Musil, Artaud, Lautréamont, Breton, Faulkner, Swift, Melville, Woolf, Dostoïevski… La magnificence de Venise que dans ses romans elle appelle la ville étrangère, hôte magique de leur amour secret qui leur fixe rendez-vous deux fois par an. Pour le reste, la musique (Mozart, Bach, Gesualdo), le bruit du vent dans les arbres, le silence, l’entente « poussée à un point inouï, jusque dans le silence* ».

[…]

Cette publication, on l’aura compris, n’a aucune prétention scientifique. Les quelques coquilles et fautes d’orthographe ont été corrigées. Les notes en bas de page, que nous avons voulu concises, ont pour seule fonction d’éclairer le lecteur sur des personnes, des événements, des ouvrages, des articles dont il est question dans la correspondance. Nous avons choisi de publier deux cent quarante-huit lettres, soit à peu près le quart de celles qui ont été écrites par Dominique Rolin à Philippe Sollers entre 1958 et 1980. C’est le caractère romanesque de cette passion hors du commun qui a guidé notre choix, un choix qui s’est exercé, il faut le souligner, avec une liberté absolue. Nous avons tout simplement voulu raconter une grande histoire d’amour épistolaire, avec ses bonheurs, ses joies, ses épreuves, la dernière peut-être avant la disparition de l’encre bleue ou noire courant sur le papier : « Ma plume sur le papier est une voix qui te parle dans notre envers commun. Tous les mots, les phrases sont renversés comme si je te les inscrivais sur une vitre provisoirement dressée entre nous*. »

Un mot encore : l’honnêteté m’oblige à dire que j’ai bien connu Dominique Rolin. J’en ai parlé ailleurs [4]. C’était en 1986, aux éditions Gallimard, à l’occasion de la publication de mon premier roman dont elle avait écrit le projet de quatrième de couverture qui ne me plaisait qu’à moitié. Depuis lors, nous sommes devenus proches et amis. Nous nous sommes vus, téléphoné, écrit. Nous avons beaucoup ri ensemble. Rien que pour entendre son rire, j’aurais fait le voyage de Bruxelles. Il m’arrivait de croiser, quelques fleurs à la main, dans les escaliers de l’immeuble de la rue de Verneuil, celui que dans ses romans elle appelait Jim et qu’entre nous elle désignait par le pronom « il ». Je me sentais dans la confidence jusqu’à ce que, sur un plateau de télévision, ne soit révélée en direct la nature de leur relation. C’est dire si la lecture de ses lettres m’a profondément bouleversé. J’avoue y avoir découvert une femme d’exception que je croyais bien connaître.

JEAN-LUC OUTERS

Découvrir la version intégrale dans le livre

Un échantillon des lettres

HAYDN, Sonate en Do Majeur, Hob.XVI 48

Crédit : www.philippesollers.net/

Villiers-sur-Morin, le 20 janvier 1959

Votre lettre m’atteint. Pour vous répondre comme il convient, il faudrait que je vous envoie un très long message où je tenterais d’expliciter la psychologie de notre rencontre. Mais je ne le ferai pas maintenant. Plus tard, peut-être. Tout ce que vous me dites de vous vis-à-vis de moi est aussi vrai de moi vis-à-vis de vous, Philippe. C’est un peu comme si, me contemplant dans un miroir, je rencontrais votre image. Vous êtes dérouté, je le suis aussi. Mais comme vous êtes dévoré davantage par la curiosité que par la déroute — il en est de même pour moi — nous avons eu jusqu’à présent une assez singulière façon de retarder l’abordage, l’abordage du cœur. Nous nous bornons à dérober à l’autre, en douce, des parcelles brillantes et coupantes auxquelles nous tenons déjà très fort et que nous serrons dans le creux de notre main. Nous ne sommes jusqu’à présent que des enfants sournois et jaloux de leurs larcins. Je veux que vous sachiez que, moi aussi, je pense à vous, et que ma tristesse de vous quitter l’autre soir était égale à la vôtre. Je pressens en vous d’extraordinaires sources de limpidité, où flottent ici et là des « corps étrangers » comme dirait notre Cayrol : doute et cruauté, méfiance, terreur d’être trahi et découvert, orgueil démoniaque, exigence absolue de solitude. Tout cela est difficile à concilier, et pourtant l’harmonie existe aux moments de paroxysme : c’est elle qui vous a permis la délivrance d’un très beau livre.

Le jour où nous étions au Lipp, vous m’avez dit, sur ce ton de défi que j’aime chez vous mais qui me fait peur aussi, que « j’aurais besoin de vous parce que vous pourriez me faire beaucoup de bien ». Je ne me souviens pas des termes exacts, mais c’est à peu près cela. Vous m’avez lancé ces mots comme une boutade, or vous êtes incapable de boutade. Vous êtes, je crois, trop grave et trop vrai ; et vos masques, les centaines de masques que vous portez à votre ceinture, sont faux. Non pas faux, mais inutiles avec moi. Tout cela est bien étrange, à la fois attirant et un peu terrible, non ? J’aimerais que Ré [5]fût à notre porte, et qu’un seuil seulement nous en séparât.

Imaginez ceci : quand vous venez me chercher à Saint-Thomas d’Aquin et que nous passons sous son porche, se trouver tout à coup devant la Conche, avec un goût de sel sur les lèvres, le vent, la rumeur de la mer et ses éparpillements des mouettes. Marcher côte à côte dans le sable simplifie les choses. Peut-être pourrais-je vous aider dans vos tourments, et me délivreriez-vous des miens, sans que nous ayons à réfléchir.

À bientôt, Philippe, ne m’oubliez pas. Et tenez-moi par la main.

Dominique

1° Je serai de nouveau à Paris à partir de jeudi soir.

2° J’ai beaucoup et bien travaillé, ce qui me rend heureuse.

3° Ma lettre est ou trop longue ou trop courte : il faut que vous sachiez que je suis un être de panique.

Villiers-Sur-Morin, Le 31 janvier 1959

7 heures du soir

Philippe, mon amour, j’ai froid sans toi ce soir, et peur. Je sais que tu m’aimes, je sais aussi que je t’aime. Cette double certitude, il faut que je l’enferme en moi très profond, et qu’elle s’enténèbre et finisse par ressembler à un soleil muet, plus noir que noir, et immobile, et que personne, personne au monde n’obtienne le privilège de sa révélation. Philippe, je suis heureuse par toi ineffablement. Depuis presque une semaine, à force de t’aimer j’ai cessé, paradoxalement, d’être une femme pour me métamorphoser en une espèce de corps singulier, lourd, épuisé de bonheur, à demi inconscient de tout ce qui l’environne, et flottant, flottant surtout à la surface d’une eau de volupté. Tu es lié à moi, bras et jambes, et le courant nous tourne et nous retourne en tous sens. Nous sommes élagués, poncés, polis, laminés. Tantôt c’est toi qui es par-dessus moi, tantôt c’est moi qui suis par-dessus toi. Ce corps a une voix : la tienne jumelée à la mienne, et nous chuchotons à longueur de nuit : cette nuit dont j’ai besoin pour cesser d’avoir peur.

Pardonne-moi mon lyrisme : aujourd’hui j’ai besoin des mots pour essayer de comprendre, d’être lucide et forte. Alors je les brasse un peu n’importe comment et je me saoule dans la fumée qui monte d’eux. Bientôt je serai sage et j’essaierai d’aller à la rencontre de ta cristalline pudeur d’expression. Mon bien-aimé, est-il possible que tu m’aimes ? que tu puisses m’aimer ? et que j’aie le droit de t’aimer ? Jeudi, quand nous serons tous deux enfermés au creux de notre miraculeuse obscurité, je te parlerai, je te dirai ce qui m’effraie. Mais tu le sais déjà ; tu sais tout.

Hormis Bernard, jamais un seul être n’a réussi à boire les mots de ma joie, de mes paniques, de mes doutes et de ma foi comme toi tu le fais. Tes yeux, tes yeux, mon Philippe, tes yeux au grain serré qui me regardent, m’ôtent toutes forces et me font resplendir… Je t’aime. Parle-moi. Tiens-moi.

Dominique

Villiers-sur-Morin, Le 3 mars 1959

Philippe, mon amour, je viens de recevoir ta lettre « sévère ». Elle est juste et me comble parce que tu m’aimes vraiment. Mais je n’ose me laisser aller au bonheur qu’elle me donne car il y a eu, entre-temps, ton coup de fil d’hier soir où tout semble remis en cause entre toi et toi ; et par conséquent, au second degré, entre toi et moi. Je ne puis rien dire car je manque d’éléments précis qui me permettraient de participer au trouble qui t’habite. Et j’en souffre, car je voudrais t’aider de tous mes pouvoirs qui sont peut-être faibles et maladroits mais engagent mon être tout entier. Aussi ne m’attarderai-je pas à te parler de l’extraordinaire angoisse qui me glace depuis hier. Il faut que je te voie, que je te sente contre moi, que je redécouvre que tu existes et que tu m’aimes aujourd’hui comme tu m’aimais l’autre semaine. C’est donc demain soir, lorsque nous nous retrouverons, que je retrouverai ma joie et ma certitude de t’appartenir.

Tu as raison : la fierté dont tu parles ne m’est pas inconnue. Mais il y a un fait qu’il faut que tu comprennes : j’ai vécu pendant ces deux dernières années au fond d’une extrême indigence du cœur et, pour survivre, je n’ai pu faire mieux que de m’en accommoder. Ce n’est que la richesse, la somptuosité des sentiments (mon amour pour toi, par exemple) qui entraîne la fierté. Faut-il encore que je prenne le temps de me laver de toutes mes blessures passées, des humiliations et des doutes. Il y a un mois que nous nous sommes rencontrés, mon amour, et le chemin parcouru est tel que je reconnais difficilement dans la femme que je suis aujourd’hui la Dominique d’hier. La défaillance dont j’ai fait preuve samedi vis-à-vis de M. n’a donc pas plus d’importance que les mille changements de la température au cours d’une très belle journée.

D’ailleurs il n’est plus question désormais d’hésiter ou de feindre. J’ai reçu ce matin une lettre de M. où il s’excuse de s’être abandonné à la colère. Il me force à choisir entre « l’amour » qu’il me voue depuis deux ans et toi. (Le « toi » reste tout à fait sous-entendu : il a toujours choisi délibérément de faire l’autruche, cet homme soi-disant lucide qui n’ose pas vivre.) Demain, je te montrerai cette lettre et nous en commenterons ensemble, une dernière fois, le mécanisme. Car je t’avouerai que toute cette histoire m’assomme affreusement. Je veux désormais être heureuse. Je veux être heureuse et fière par toi et pour toi. Cela seul compte. Le reste n’est qu’un très mauvais, très écœurant sirop qui me donne envie de vomir.

Je travaillerai sans doute mal aujourd’hui tant je suis inquiète : je t’appellerai vers midi, et ce que tu me diras — ce que tu ne me diras pas aussi — me remettra d’aplomb ou me détruira. Il n’y a pas de demi-mesures lorsqu’il s’agit de toi, c’est très curieux. Ton être rayonne d’absolu. C’est dangereux, l’absolu, et fascinant. Depuis que je suis entrée dans ton orbe, je me sens emportée par une passion généralisée (comme on dit « un cancer généralisé »). Je bouge au fond de mes moindres retraites ; mes sommeils les plus secrets sont dérangés, bouleversés ; mes prudences anéanties. C’est à la fois très beau et terrible. Je ne croyais plus aux miracles, or tu en es un, bien vivant, et heureux par-dessus le marché. Mais la question qui me fait mal depuis hier, mon cher, cher bien-aimé est celle-ci : n’es-tu pas, à tes propres yeux, un miracle dont tu n’es pas encore sûr d’accepter la vérité ? N’as-tu pas le désir de te fuir toi-même, de couper tes merveilleuses ailes et de retomber tout doucement dans « ta curieuse solitude » ? Oh ! que j’ai mal d’être loin de toi en ce moment précis où je pourrais te dire des choses bonnes, tendres, qui te sont peut-être nécessaires !

À demain, Philippe. Tu ne m’as pas écrit hier. M’écriras-tu aujourd’hui ? À demain, mon chéri. Tu m’as dit que les vacances étaient finies, que tu rentrais à l’école. Mais tu redoutais en même temps que je ne reste l’éternel écolier à qui l’on tape sur les doigts. Comment concilier ces deux images contradictoires ? J’ai peur, mais je t’aime.

Dominique

Midi

Je viens de te parler. J’ajoute quelques mots à ma lettre pour que tu saches que, de nouveau, la joie m’inonde. Je t’ai senti fort et dur dans notre amour. Je me sens protégée par lui ; il me rend toute chaude et légère, et je vais pouvoir attendre demain soir avec délectation et calme.

Calme, calme. C’est à voir ! le bonheur que tu me donnes n’est pas calme, comme tout vrai bonheur, mais plutôt une tempête joyeuse et claire qui me saoule. Mon Dieu, que j’ai besoin de toi, mon petit enfant chéri, et combien j’aime avoir besoin de toi. Oui, je saurai te défendre. Je n’ai plus peur. Au revoir, mon Philippe. Je me mets au travail.

D

.

3 heures, au moment de clore ma lettre

Je n’ai pas encore écrit une ligne tant je suis habitée par toi. Je ne me résous pas à te quitter, fût-ce par l’écriture. À demain, à demain, à demain.

Jeudi 23 juillet 1959

5 heures

Mon amour,

J’ai eu si peur que j’en tremble encore : je ne me croyais plus capable d’éprouver cela et, tu vois, l’idée que je pourrais te perdre de l’une ou l’autre manière m’a complètement anéantie [6]. Sois tranquille : je t’aime, je le sais maintenant à travers la panique et le silence comme je le savais jusqu’à présent à travers le calme.

J’espère que mon télégramme n’aura pas causé trop de dégâts psychologiques autour de toi. En l’expédiant, je le redoutais mais aucune force ni aucun être au monde ne m’aurait empêchée, même au prix des pires catastrophes. Voilà.

Je ne t’écrirai pas longuement aujourd’hui, je voudrais que tu reçoives demain ma lettre.

J’ai retrouvé mon appartement avec le même petit « bang » intime de contentement.

Je vais sortir dans la brûlante lumière avec ma fraîcheur de cœur retrouvée au son de ta voix. Je vais acheter des tringles pour mes rideaux, du papier à dessin.

Je me suis fait faire deux ravissantes jupes pour le voyage : l’une en shantung bleu à pois blancs, l’autre en satin noir.

Tu es mon tout et ma partie.

Je t’adore.

Je suis ta

D

.

Je t’écrirai vraiment demain.

Le 24 février 1967,

4 heures du matin

La nuit est convaincante. Il y a sans doute plusieurs façons de vivre sa propre agonie : c’en est une, juste maintenant, que je viens de traverser, que je continue à traverser comme s’il fallait indéfiniment approfondir (par répétitions) le trajet de sa propre mort. Vois-tu, j’ai surestimé mes forces, je te le dis avec une tristesse terrible car j’aurais aimé être à la hauteur de ce que je croyais possible. Eh bien non, ce n’est pas possible. Le silence est tel que j’ai envie de hurler, de descendre, descendre au-dehors, de me mettre à courir droit devant moi sans plus jamais revenir en arrière. Une autre nuit semblable à celle-ci est tout à fait inconcevable , crois-moi. Crois-moi gravement et tendrement sans pleurer ni rien regretter. Tu sais combien j’aime l’ordre. Aussi tout ce qui se passe actuellement ne peut pas me bouleverser puisque c’est l’ordre même des choses, prévu par moi et redouté depuis longtemps. Pourtant nous étions arrivés toi et moi à un tel degré de bonheur que j’avais vraiment fini par oublier le temps. Il y a tout juste huit jours que je t’ai rencontré, mon amour, et que tu m’a emmenée au Catalan pour voir danser les belles Espagnoles, et que nous faisions une petite halte sur chaque capot des voitures rangées. Il y a vingt-quatre heures que nous nous sommes promenés ensemble dans les rues jusqu’au matin, à l’heure d’un merveilleux petit déjeuner à Saint-Germain-des-Prés. Il y a quelques instants, nous avons remonté les Ramblas. Mais voilà, j’ai eu tort de perdre la mémoire. Pendant qu’elle me revient (je veux parler de la lucidité), je sais que de toute manière, la joie est morte et que je ne puis pas le supporter parce que j’ai honte et beaucoup trop mal. Il fallait que je t’écrive cela : nous ne pouvons plus nous parler . Aucune protestation de ta part ne pourrait me convaincre du contraire. Ta peur de me perdre, ton amour tout neuf nous rendent l’un vis-à-vis de l’autre des sourds-muets à contretemps. Je t’embrasse. À ce soir… [ Illisible. ]

Un PV désespéré 2 .

1 . Cette lettre n’a pas été envoyée. Elle a été recopiée par D. Rolin dans son journal. « À quatre heures, je suis descendue à mon bureau pour écrire la lettre que je voulais lui envoyer par pneu mais qu’en fin de compte j’ai gardée et déchirée. J’en rassemble les morceaux pour la recopier ici ; c’est un document, un renseignement qui m’intéressera surtout plus tard » (D. Rolin, journal inédit, 24 février).

2 . D’après le journal de D. Rolin, c’est le 16 février que Ph. Sollers l’a informée de sa liaison avec Julia Kristeva et de son intention de l’épouser. « Ph. et J. Kr., la jeune Bulgare. Il m’a mise au courant hier soir après notre habituel dîner du jeudi à l’Échelle. Tenir. Tenir. Souhaiter que cela soit une réussite. Me taire. Rester comme il aime que je sois, comme il me dit en avoir besoin. J’ai mal. Mais tout est juste et dans l’ordre. Porter le masque de la joie. Comme tout était bon hier, allant de soi et comme j’étais jeune » (D. Rolin, journal inédit, 17 février 1967).

1968

Paris, Le 18 avril 1968

Jeudi, 10 heures 30

Mon amour,

Je te suis en pensée sur la route, je te vois t’approcher de La Rochelle, traverser la ville, attendre le départ du bac sous un ciel qui était un peu le mien, et prendre la route. Je te vois arriver au Martray, garer la voiture, et c’est alors qu’une dissociation se fait car c’était à ce moment que, quand je me trouvais près de toi, tu accélérais et me demandais de tourner la tête à gauche. Je me souviens du foulard noir que je nouais pour ne pas risquer d’être reconnue. Ce que nous avons pu rire tous les deux ; nous avions sans cesse l’impression de jouer un bon tour au monde, de nous tenir ensemble et bien serrés dans un certain côté du monde où nous étions parfaitement seuls et convaincus.

Hier et aujourd’hui j’ai vécu ainsi dans une angoisse extraordinaire due sans doute à cette faculté que j’ai de revivre les choses, ce qui est une manière, après tout, de vivre autrement que n’importe qui. Je suis profondément malade, tu sais, atteinte par la somme des souvenirs qui semblent cependant toujours situés en avant de moi et reculant à mesure. Je suis une grande malade de la mémoire. Mais je guérirai, il le faut.

Les journées sans toi sont de grandes machines sourdes dépourvues de sens. Ce qui est d’habitude éloigné vient au premier plan, s’y installe tyranniquement ; tandis que les choses évidentes se dissolvent tout au fond du décor. Aussi je ne sais plus du tout où je suis, d’où je viens, où je vais. Mon départ à Bruxelles sera un ébranlement de plus. J’attends ta voix avec une appréhension terrible. Peut-être beaucoup de choses se sont-elles passées depuis mardi soir, lorsque tu m’as parlé vivement depuis cette cuisine.

Peu travaillé ce matin. Mal psychique du bedon. Désir de couler dans un sommeil sans fin.

Mon amour, mon amour, je n’ai pas envie de t’écrire.

Ta petite F.

.

Paris, Le 20 avril 1968

samedi 11 h 30

Mon amour chéri,

Le télégramme et l’appel d’hier, ta merveilleuse lettre de ce matin apaisent momentanément le mal. Il y a comme une trêve, une inspiration d’air profond à l’intérieur de ce qui est nous (et qui voudrait ne pas changer). Je lis et relis ta lettre. Tu me dis que « nous retrouverons tout à un autre niveau, d’une autre façon, et plus profondément [7] ». J’essaie de comprendre ce que tu entends par « une autre façon » ; mes forces ont tellement diminué ces derniers jours qu’il m’est difficile de concevoir — même en réfléchissant beaucoup — comment nous pourrions recréer autrement ce flux mental qui nous maintenait ensemble depuis si longtemps au niveau de notre corps , à travers lui, grâce à lui, sur sa ligne d’horizon constant. Nous sommes si misérablement privés depuis près d’un an de la continuité musculaire de nos sommeils et de nos promenades à vide (Versailles, Bourges, Chinon, La Rochelle, Croix-de-vie, Tain-l’Hermitage, Châtellerault, Arles, Nîmes, Perpignan, Barcelone, Saint-Sébastien, etc.) qu’il y a là comme une stupeur dont nous ne parvenons ni l’un ni l’autre à sortir. Et pourtant, je ne sais comment je suis mystérieusement

prévenue dans le profond de mon inconscient — car je ne veux ni ne puis analyser — qu’un renversement s’est produit au cours de ces dernières semaines. Un signal fait pour nous vient de modifier les plans. Tu le sais et je le sais. Au lieu d’avoir mal dans le noir descendant, j’ai mal dans le gris montant. Dis-moi que j’ai raison de sentir ainsi . Tu me demandes « d’être là » Être là, c’est cesser d’avoir peur, de brûler vive dans ton absence, c’est pouvoir continuer un travail difficile que tu es seul à connaître, c’est ne pas mourir de privation de toi.

J’ai l’air de ne parler que de moi, mais non : jamais je ne me suis rendu compte à quel point ce moi est toi, à quel point ce toi est moi. Il faut aider cela. Nous méritons d’être ensemble. Mon petit amour, ne perdons plus de temps. Soyons sages à l’intérieur de cette étrange folie qui nous a poussés l’un vers l’autre il y a neuf ans. Écris-moi longuement, oui, et prends-moi dans tes vrais bras, endormons-nous, rêvons, travaillons ; garde-moi. Rends-moi les forces qui me manquent. Je t’aime. Je tremble.

Ton

Lebijou

.

P.S. Je ne veux pas que tu sois tellement fatigué, ce n’est pas juste et c’est nuisible pour ton travail. Tes admirables livres , mon amour.

Paris, Vendredi 1er août 1980

11 heures

Mon merveilleux chéri, ta lettre m’arrivera ce soir sans doute, et ce sera meilleur encore de l’avoir attendue toute la journée. Jamais je ne me suis sentie aussi heureuse, calme, emplie par une pensée double qui n’en est qu’une : toi et le travail. J’atteins la page 147 du Gâteau dans une sorte de délire éveillé qui s’accorde au beau temps du dehors, au Verneuil toujours en attente de toi, au silence de ma rue tout juste excité par les sons frais du balayeur grattant le caniveau inondé. Aucune envie de bouger, de parler à quiconque, soit en direct soit au téléphone. Je suis un énorme vase de récupération : tout passe à mesure dans le manuscrit. Pourvu que je sois digne de toi, mon amour, c’est la seule question qui se pose aujourd’hui et qui sera la même demain et pour toujours.

Les lettres de Sade [8] sont terriblement belles, déchirantes d’audace et d’humour, quel invraisemblable génie ! Comment a-t-on pu commettre à son égard un tel crime d’incarcération ! Lien entre lui et Céline, entre lui et Soljenitsyne, évidemment, entre lui et Artaud, entre lui et toi qui es une sorte d’incarcéré de l’opinion publique depuis plus de vingt ans que tu écris ta criante vérité ! Paradis ne serait pas ce qu’il est s’il n’avait pas été conçu dans la contradiction, entre les murs d’un refus concerté. Je t’admire immensément d’avoir su tenir le coup. Ton courage enragé ressemble à celui du « divin marquis » (est-ce bien l’incroyable surnom qu’on lui a collé après coup ?).

Mon mien, es-tu heureux aussi ? est-ce que tu sens comme je suis là ? Tes lettres sont ma nourriture du matin, le téléphone est celle du soir. Ces deux repas me font vivre. Je t’embrasse, je t’adore, je suis ton

Croco Rieur

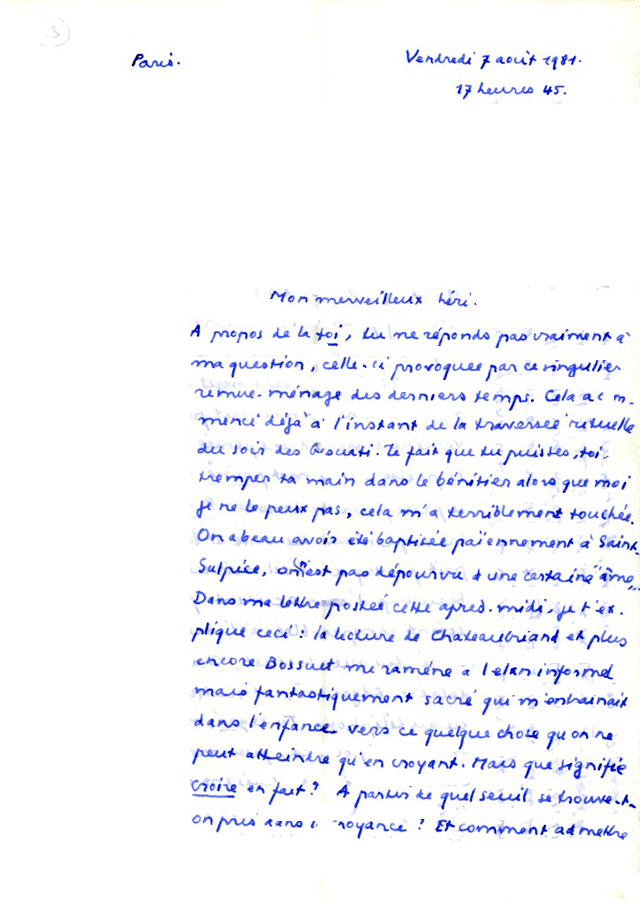

Un manuscrit de D. Rolin du 7 aout 1981

Le volume publié, ce mois d’octobre, des lettres de Dominique Rolin à Philippe Sollers couvre la période 1958-1980.

Aussi, la présente lettre du 7 août 1981 n’y figure pas. Le manuscrit ci-dessous nous permet de visualiser un échantillon de l’écriture de Dominique Rolin. On trouve ce manuscrit sur le de site Philippe Sollers : ICI. Nous en avons ajouté sa transcription pour une lecture plus aisée.

Lettre de Dominique Rolin à Philippe Sollers, 7 août 1981

Transcription

Paris, Vendredi 7 août 1981. 17 heures 45.Mon Merveilleux chéri

A propos de la foi, tu ne réponds pas vraiment à

Ma question, celle-ci provoquée par ce singulier

remue-ménage des derniers temps. Cela a com-

mencé déjà à l’instant de la traversée rituelle

du soir des Gesuati. Le fait que tu puisses, toi,

tremper ta main dans le bénitier alors que moi

je ne le peux pas, cela m’a terriblement touchée.

On a beau avoir été baptisée païennement à Saint-

Sulpice, on n’est pas dépourvu d’une certaine « âme ».

Dans ma lettre postée cette après-midi, je tex-

plique ceci : la lecture de Chateaubriand et plus

encore Bossuet me ramène à l’élan informel

mais fantastiquement sacré qui m’entrainait

dans l’enfance vers ce quelque chose qu’on ne

peut atteindre qu’en croyant. Mais que signifie

croire en fait ? A partir de quel seuil se trouve-t-

on pris dans la croyance ? Et comment admettre

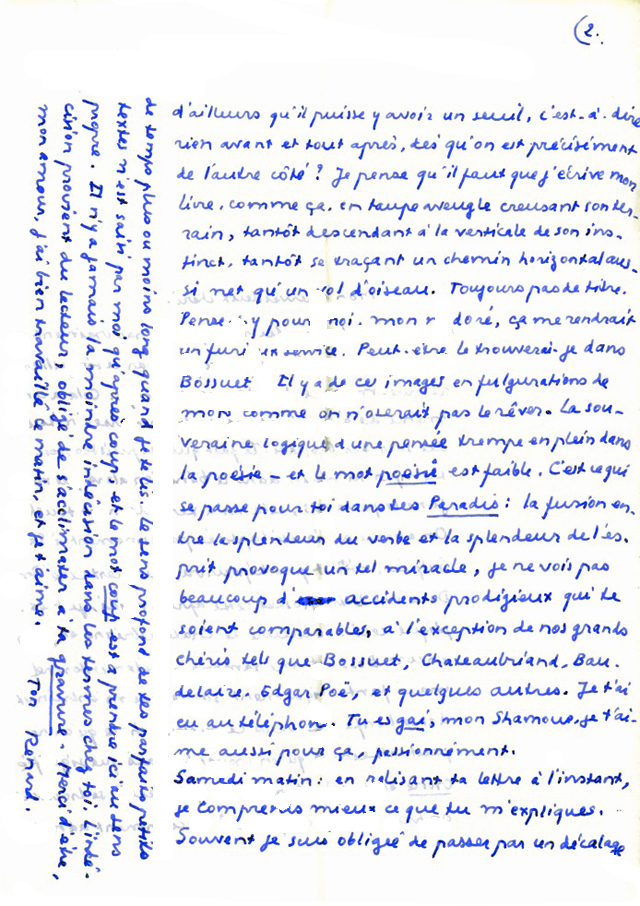

//

d’ailleurs qu’il puisse y avoir un seuil, c’est-à-dire

rien avant et tout après, dès qu’on est précisément

de l’autre côté ? Je pense qu’il faut que j’écrive mon

livre, comme ça, en taupe aveugle creusant son ter-

rain, tantôt descendant à la verticale de son ins-

tinct, tantôt se traçant un chemin hrizontal aus-

si net qu’un vol d’oiseau. Toujours pas de titre.

Pense-s-y pour moi, mon nadoré, ça me rendrait

un furieux service. Peut-être le trouverai-je dans

Bossuet ? Et il y a de ces images en fulgurations de

mots comme on n’oserait pas le rêver. La sou-

veraine logique d’une pensée trempée en plein dans

la poésie- et le mot poésie est faible. C’est ce qui

se passe pour toi dans tes Paradis : la fusion en-

tre la splendeur du verbe et la splendeur de l’es-

prit provoque un tel miracle, je ne vois pas

beaucoup d’accidents prodigieux qui te

soient comparables, à l’exception de nos grands

chéris tels que Bossuet, Chateaubriand, Bau-

delaire, Edgar Poë, et quelques autres. Je t’ai

eu au téléphone. Tu es gai, mon Shamour, je t’ai-

me aussi pour ça, passionnément.

Samedi matin : en relisant ta lettre à l’instant,

Je comprends mieux ce que tu m’expliques.

Souvent, je suis obligée de passer par un décalage

(suite en marge latérale gauche de la lettre)de temps plus ou moins long quand je te lis. Le sens profond de tes parfaits petits

textes n’est saisi par moi qu’après coup, et le mot coup est à prendre ici au sens

propre. Il n’y a jamais la moindre indécision dans les termes chez toi. L’indé-

cision provient du lecteur, obligé de s’acclimater à ta gravure. Merci d’être

mon amour, j’ai bien travaillé ce matin, et je t’aime.<

Ton Renard.

VOIR AUSSI : Sollers, Lettres à Dominique Rolin.

VOIR AUSSI : Sollers, Lettres à Dominique Rolin.

[1] Certains extraits cités ne font pas partie des lettres de D. Rolin publiées ici — ils peuvent provenir de lettres encore inédites, de son journal intime, inédit lui aussi, ou de ses romans. Nous les signalons par astérisque.

[2] . Philippe Sollers, Lettres à Dominique Rolin. 1958-1980. Édition de Frans De Haes, Gallimard, 2017

[3] Lire à ce sujet l’analyse de Frans De Haes dans son essai Les Pas de la voyageuse. Dominique Rolin , éditions AML, Bruxelles, 2006, p. 68 et suiv.

[4] . Jean-Luc Outers, « La mémoire oubliée », L’Infini , no 137, automne 2016 ; repris dans Le Dernier Jour , Gallimard, « L’Infini », 2017, p. 37-55.

[5] . L’île de Ré, où la famille Joyaux possède une propriété.

[6] Après avoir reconduit les Ponge chez eux, Ph. Sollers a été victime d’un grave accident de voiture où il a failli perdre la vie (voir Gérard de Cortanze, Philippe Sollers ou la Volonté de bonheur , coll. « Vérité et légendes », éditions du Chêne, 2001, p. 120).

[7] Ph. Sollers, lettre inédite du 19 avril 1968 : « Voici comment je vois les choses : nous retrouverons tout, absolument tout, à un autre niveau, d’une autre façon et plus profondément. Pour l’instant, je tiens à peine, la fatigue occupe chaque cellule et la ronge, je suis un os sec et friable, dispersé en lui-même et muet. »

[8] Lettres du marquis de Sade à sa femme Renée Pélagie écrites pour la plupart durant ses longues

Version imprimable

Version imprimable

11 Messages

Lettres croisées lues par Laurent Stocker de la Comédie française et Emmanuelle Béart, accompagnés au piano par Yvan Cassar.

Maria Casares et Albert Camus. Photo D.R.

C’était sur le plateau de la nouvelle émission du Grand Echiquier sur France 2, le 20 décembre 2018, animée non par le regretté Jacques Chancel mais par Anne-Sophie Lapix qui tente là, une reprise de cette émission mythique. Challenge difficile mais qui nous a donné ce moment de grâce avec cette lecture.

En 2017, la publication par Catherine Camus aux éditions Gallimard de la volumineuse correspondance échangée entre son père, Albert Camus et la comédienne Maria Casares – 865 lettres, réunies dans un volume de 1300 pages – trouve un écho surprenant qui confirme le phénomène observé avec Mitterrand [1]

En effet, depuis le 6 juin 1944, date de leur première rencontre à Paris, chez Michel Leiris, à l’occasion de la lecture d’une pièce de Picasso, jusqu’au 30 décembre 1959, où l’écrivain envoie à son amante un message fixant un prochain rendez-vous à Paris, qui n’aura jamais lieu, suite à la disparition tragique de Camus dans un accident de voiture, le 4 janvier 1960, Camus et Casares sont non seulement des amants clandestins mais ils s’adressent des centaines de lettres, poussés l’un et l’autre par une authentique frénésie épistolaire. Au point de s’écrire plusieurs fois par jour, à certains moments de leur vie. Ce qui peut sembler saugrenu aujourd’hui où la lettre papier a pratiquement disparu, remplacée par les textes brefs et immédiats que sont les courriers électroniques, les SMS, les messages vocaux.

Cet ensemble hybride, entre lettre traditionnelle, journal intime, récits de voyages ou exaltation lyrique du désir, constitue, en définitive, le roman d’une relation érotique intense que l’on n’attendait pas a priori de Camus, considéré certes comme un séducteur mais aussi comme un homme réservé et peu enclin aux confidences personnelles, et davantage de Casares, connue comme une actrice au tempérament fougueux. Le fait que ces lettres soient croisées leur donne un aspect théâtral qui convient bien aux deux : dans cette décennie, en effet, Camus se consacre beaucoup à l’écriture ou à l’adaptation de pièces de théâtre tandis que Casares entame une carrière sur les planches qui va faire d’elle une des plus grandes actrices de sa génération.

Quand ils se connaissent, elle a 21 ans et lui 30. Camus vit seul à Paris car son épouse est restée à Oran, il sort d’une activité de journaliste résistant àCombat,et se lance dans l’aventure du Combat libre avec Pascal Pia, c’est un écrivain déjà connu par la publication récente de L’envers et l’endroit (1937) L’Étranger (1942), il fait partie du Comité de lecture des éditions Gallimard, il a donc un statut éminent de romancier et d’intellectuel. Casares, de son côté, commence une carrière de comédienne qui s’annonce prometteuse. En 1948, date du début réel de leur relation, il vient de connaître un immense succès avec La Peste en 1947. Elle joue dans L’état de siège à partir d’octobre 1948.

Ils vont vivre, à partir de cette année, une relation passionnée, en même temps que lui couronnera sa carrière avec le Prix Nobel de Littérature en 1957 et elle la sienne par sa participation à la troupe de la Comédie Française puis du TNP de Jean Vilar, consécration suprême pour une actrice. Tous deux parcourent le monde, lui pour donner des conférences, elle pour des tournées théâtrales triomphales. Il s’engage entre eux un dialogue permanent, fait de rebondissements successifs, une course effrénée pour se retrouver, dans une sorte de ping-pong dramatique au sens théâtral du terme, un huis clos. Ce discours amoureux obsessionnel et quelque peu répétitif est celui de l’attente fervente plus que de la plénitude comblée.

[…]

C’est une heureuse surprise de découvrir la vraie personnalité de Maria Casares, trop souvent réduite au rôle d’amante de Camus. En définitive, ce volume de lettres les réunit dans ce qui fut leur plus belle réussite, une passion impossible mais qui les porta pendant plus de 12 ans. C’est le grand mérite de Catherine Camus d’avoir eu le courage, l’audace et la volonté de publier ces lettres où, elle aussi, part à la recherche du vrai visage de son père.

, Jean-Pierre Castellani

Diacritik, 9 mars 2018

Albert Camus-Maria Casares, Correspondance 1944-1959, Avant-Propos de Catherine Camus, Gallimard, 2017, 1300 p., 32 € 50 (22 € 99 en version numérique — Lire un extrait

L’intégrale de l’’article ICI.

[1] en 2016,Lettres à Anne, le recueil des lettres de François Mitterrand à Anne Pingeot, a connu un grand succès de librairie, dont on peut tirer la leçon que l’accueil à ce genre de textes dépend de la personnalité de ceux qui les signent, ici un Président de la République important dans l’histoire politique de la France, et de la qualité proprement littéraire de ces lettres.

par Pierre Benetti

en-attendant-Nadeau.fr

Après les lettres de Philippe Sollers à Dominique Rolin, parues l’année dernière, voici les lettres envoyées par Dominique Rolin à Philippe Sollers entre 1958 et 1980. Deux autres tomes couvriront la période 1980-2000 de ce gigantesque échange épistolaire entre les deux écrivains-amants (près de 5 000 lettres en tout). On peut lire ce volume en même temps que les quelques lettres de Louise de Coligny-Châtillon, alias « Lou », à Guillaume Apollinaire : deux voix de femmes longtemps tues.

Dominique Rolin, Lettres à Philippe Sollers (1958-1980). Édition de Jean-Luc Outers. Gallimard, 488 p., 24 €

Philippe Sollers, Lettres à Dominique Rolin (1958-1980). Édition de Frans De Haes. Gallimard, 400 p., 21 €

Louise de Coligny-Châtillon, Lettres à Guillaume Apollinaire. Édition de Pierre Caizergues. Gallimard, 128 p., 12 €

[…] Comme elle le dit dans une lettre assez érotique, Dominique Rolin écrit d’abord « sur toi », mais son interlocuteur siège d’abord dans l’expression régulièrement employée « ton livre ». « Ton livre me possède », écrit-elle. Ce qui entraîne une violente mésestime de soi : « Rien de grand encore : je suis un ver. […] Je suis un ver, je te dis. Je pense à Kafka, Lautréamont, Bataille, toi ». Terrifiante est la lettre datée du 21 juillet 1965. Dans le miroir de l’autre, l’écrivaine s’autodénigre : « Dans quelle mesure ne suis-je pas devenue un satellite infirme de mon grand écrivain, voilà la question que je me pose avec une angoisse croissante. J’en suis là. » Le 14 juillet 1970 : « Mon livre serait grand s’il était écrit par toi. Sans arrêt je bute contre mon impuissance à dépasser le tout petit espace qui m’est imparti, et j’en souffre. Il me manque une queue, pas de doute là-dessus : c’est affligeant d’être une femme, c’est même très éprouvant. » La dépendance amoureuse met le langage à l’épreuve. En 1966, elle écrit : « En réalité, je l’écris sous ta dictée, ce livre, et ta main dirige les mouvements les plus cachés de ma pensée en train de prendre forme » ; « il n’y a pas un mot qui s’échappe de ma pensée, consciente ou non, sans passer par ton contrôle ».

Par le hasard des parutions, d’autres lettres d’une femme entrent en résonance avec cette lecture : les lettres de Lou à son éphémère amant Guillaume Apollinaire, entre fin 1914 et début 1916. Les deux couples d’épistoliers ont peu en commun, et le silence dans lequel était maintenue Lou par l’histoire éditoriale et littéraire était encore plus assourdissant. On entend enfin cette voix, après celle d’Apollinaire dans ses lettres et ses poèmes à Lou. C’est d’autant plus vrai pour Louise de Coligny-Châtillon, qui, contrairement à Dominique Rolin, n’a pas d’œuvre littéraire et qui existait jusqu’alors principalement dans l’ombre de son « Gui ».

L’intégrale ICI

« Je relis votre livre avec le même bonheur : la musique intérieure du récit qui m’avait touchée dès les premières pages recommence à chanter, rire et pleurer à la seconde lecture avec la même élasticité vibrante, si douce et si cruelle que j’en sors étrangement atteinte » (Le 7 novembre 1958).

« Je pensais en riant que lorsque paraîtra ton livre, la masse de tes ennemis ne l’emportera pas au paradis, merveilleuse expression qui n’aura jamais eu un sens plus exact. Ceux qui t’aiment au contraire l’emporteront, c’est-à-dire seront emportés par Paradis car ils l’auront mérité » (Mercredi 13 août 1980, 11 heures).

Plus de vingt ans séparent ces deux lettres, les premiers et les derniers mots de cette floraison désormais publiée sous la haute fidélité à l’écrivain, par Jean-Luc Outers, comme l’avait fait l’an passé Frans De Haes pour celles de Philippe Sollers. Des milliers de lettres échangées entre les deux écrivains amoureux, deux amoureux écrivains. (par Philippe Chauché)

Les mensuelles - Un monde de livres – émission présentée par Josyane Savigneau qui reçoit Vincent Roy éditeur et écrivain et Philippe Sollers écrivain.

Voir article

Jacques Dubois,

Diacritik, 7 novembre 2018

[…] la belle femme volontiers grave qu’était Dominique Rolin savait aussi se faire joyeuse. Jean-Luc Outers, qui l’a connue, dans une belle et sensible introduction au volume, dit à son propos : « nous avons beaucoup ri ensemble. Rien que pour entendre son rire, j’aurais fait le voyage de Bruxelles. » (p. 18). Chacune des 248 missives comprend d’ailleurs une touche d’exubérance joyeuse.

Et lorsque Rolin écrit à Sollers dans sa lettre du 19 juillet 1969, « Je voudrais tant écrire un grand livre d’amour. Le pourrais-je ? » (p. 216), on voudrait la rassurer de façon posthume. Oui, Dominique, vous avez écrit ce grand livre d’amour, et c’est celui que nous venons de lire et commenter.

Dominique Rolin, Lettres à Philippe Sollers. 1958-1980 , édition établie, présentée et annotée par J.-L. Outers, Gallimard, octobre 2018, 480 p., 24 € — Lire un extrait

Philippe Sollers, Lettres à Dominique Rolin, 1958-1983 , Gallimard, novembre 2017, 400 p., 21 € — Lire un extrait

Par Nathalie CROM,

Télérama 3590

Ils se sont aimés et écrit plus d’un demi-siècle. Un amour charnel et spirituel que célèbrent les lettres de Dominique Rolin à son amant, entre espérance et mélancolie.

Il s’agit d’« une grande histoire d’amour extraordinairement étrange, qui n’aurait pas dû se produire dans le code des relations entre un jeune homme et une femme plus âgée, (…) deux êtres de langage, happés et saisis par le langage », expliquait Philippe Sollers dans un bel entretien à la revue Etudes au moment de la parution, il y a un an, du premier volume de ses lettres à Dominique Rolin (1913-2012), retraçant plus de « cinquante ans d’amour fou » [1]. Elle avait 45 ans, lui 22, lorsqu’ils se rencontrèrent, à l’automne 1958. Sollers était alors le jeune auteur prodige d’Une curieuse solitude, paru quelques mois auparavant. Dominique Rolin, écrivain reconnu, portait le deuil de son second époux, le dessinateur et sculpteur Bernard Milleret, disparu l’année précédente. « Depuis qu’il est mort, la nuit et le silence se sont refermés autour de moi et je suis obligée de tout réapprendre par le commencement, comme si je n’avais jamais connu l’expérience du bonheur, c’est-à-dire du don absolu », confie-t-elle au jeune homme lorsqu’elle lui écrit quelques jours après leur rencontre. Une missive amoureuse déjà, vibrante de chagrin et d’espérance mêlés, qui constitue le prélude du magnifique volume des Lettres à Philippe Sollers — le choix d’une publication séparée, et non pas d’un ensemble de lettres entrecroisées écrit à quatre mains, s’étant imposé car chacun des deux correspondants est, en tant qu’écrivain, et jusque dans cet exercice intimiste, « une singularité au travail », expliquait Sollers dans le même entretien à Etudes.

L’amour et l’écriture, l’écriture et l’amour, passions fixes l’une et l’autre, l’une à l’autre inextricablement liées : tel est le fil rouge qui unit ces quelque deux cent cinquante lettres — un quart de la totalité du corpus — que Dominique Rolin adresse à cet amant au long cours, assidu et absent, toujours clandestin, chez qui elle pressent d’emblée une ambition esthétique exceptionnelle et qu’elle admire éperdument — au point qu’elle se sent parfois, face à lui, comme un « toupetitipopotam décidément dépourvu d’agilité intellectuelle... » Leur différence d’âge constitue une autre source d’inquiétude, plus ou moins avouée — elle craint « un certain basculement de l’amour dans, disons, la tendresse, la pitié ou l’estime que nous résumerons par le terme affection profonde, que je redoute puisqu’il ne sera annoncé par rien, aucunement expliqué, mais évident » (6 mars 1960). Et, en 1967, le mariage de Sollers avec Julia Kristeva la plonge dans une authentique nuit de l’âme, d’où elle lui écrit des lettres navrées d’une déchirante retenue : « J’aimerais te faire comprendre, mon cher amour, que c’est le tissu profond de ma vie qui a changé : même si j’arrive à retrouver l’équilibre (…), il y aura de toute manière une sorte de désaffection de moi vis-à-vis de moi : je n’ai pas eu de génie, certainement, à un moment très précis où j’aurais dû en avoir, et ce manque est sans doute inscrit à la fois, très sourdement, dans mon écriture, sur mon corps, dans la compréhension que j’ai du tien et qui ne t’a pas suffi. » (8 juillet 1967.)

Lorsqu’il est loin, ses lettres et ses livres assurent cependant, auprès d’elle, la présence réelle de son amant tant aimé. Leur communion, physique, intellectuelle et spirituelle, est à la source de son énergie, de son désir, de sa propre écriture : « Mon merveilleux amour, ton coup de fil imprévu a été le miracle du jour. Je venais de m’allonger sur mon lit (…). Ma fatigue est tombée comme un chiffon sale. Ta voix m’a soulevée. Aussitôt après je me suis remise au travail, c’était un matin brusquement inséré dans la fin de l’après-midi. Nous sommes un miracle perpétuel, au fond. Nous produisons incessamment des rayons de magie déliée, et cela nous fait vivre. » (11 juillet 1975.)

| Ed. Gallimard, 480 p., 24 €.

Nathalie Crom

Telerama n°3590

[1] Les Lettres à Dominique Rolin,} de Philippe Sollers, sont parues chez Gallimard.

« Dominique Rolin, Lettres à Philippe Sollers 1958-1980 »

art press, 460, novembre 2018.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Document pdf ZOOMABLE : cliquer l’image

Crédit : www.philippesollers.net

Et Gallimard

Par Véronique Bergen

Dans le sillage du premier volume Lettres à Dominique Rolin 1958-1980 de Philippe Sollers (un volume établi, présenté et annoté par Frans De Haes, paru chez Gallimard en 2017), sort le premier tome des Lettres de Dominique Rolin. Fait rare, voire unique dans le champ de la correspondance, les épistoliers étant tous deux écrivains, les lettres de l’un et de l’autre sont scindées et non croisées. Le choix éditorial est celui d’un dialogue qui se fait entre les tomes et non au sein d’un même espace textuel. Œuvre sidérante, tout entière portée par la passion absolue que nouèrent Philippe Sollers et Dominique Rolin jusqu’à la mort de celle-ci en 2012, cette constellation épistolaire offre une plongée souveraine dans un lien électif, un amour d’exception. Du coup de dés magique d’octobre 1958 (l’aimantation réciproque d’un jeune homme de vingt-deux ans ayant bousculé le paysage littéraire avec Une curieuse solitude et d’une écrivaine de quarante-cinq ans) à leur complicité passionnelle qui traversera les décennies, leur aventure existentielle, créatrice est tout entière placée sous le signe de l’axiome des amants : un pacte indéfectible entre deux êtres liés par une communauté intérieure, de sang et d’encre. Amour de l’aimé/e, de l’écriture, de la magie de Venise, de l’île de Ré, du « Veineux » (l’appartement de Rolin), laboratoire de deux œuvres qui se construisent sur des plans de composition distincts, haute exigence dans l’invention des formes, échos des événements historico-politiques, ouverture à la Chine vue comme une ligne de fuite par rapport à l’enlisement de l’Occident rythment une correspondance unique dans la littérature française. À l’invention sollersienne de structures textuelles inédites répond chez D. Rolin la quête d’un rythme, d’un souffle propre à chaque création.

ou en archive pdf, ICI

Critique d’ELLE/LIVRES

par ARNAUD VIVANT

le 26 octobre 2018

Ils s’aiment follement et clandestinement. Après les lettres de Philippe Sollers, on découvre celles de Dominique Rolin. Une splendeur.

pdf ZOOMABLE : cliquer l’image

Par Claire Devarrieux

Libération, 26 octobre 2018

Les lettres d’amour de Dominique Rolin à Philippe Sollers

Confiance, admiration, respect. Que demander de plus ? Chaque lettre d’amour adressée par Dominique Rolin à Philippe Sollers est le don renouvelé d’un indéfectible soutien. Elle a foi en son destin, en son génie. Avril 1962 : « Tu es incapable de donner une œuvre qui ne soit de première qualité, c’est-à-dire située dans cette épaisseur unique, accessible seulement aux très grands esprits. Je n’ai jamais eu - à propos de personne, une certitude aussi absolue sur un destin. Il y a en toi quelque chose d’incomparable, une force sacrée, cachée, inaltérable, tout entière organisée autour de la naissance de l’œuvre, et qu’il est plus simple de nommer génie. Je le crois. Je le crois absolument. » Juillet 1978 : « Il y a eu Joyce, Artaud, Céline, vous êtes liés de toute évidence par un sang pensé commun, biologiquement transformé en encre. »

Leur histoire est désormais connue, après avoir été longtemps tenue secrète. Philippe Sollers, bientôt 22 ans, auteur d’Une curieuse solitude, un premier roman très remarqué, rencontre Dominique Rolin, 45 ans, romancière chevronnée, à un déjeuner organisé par Paul Flamand, le directeur du Seuil. Elle est très belle, veuve et malheureuse, membre du jury Femina, prix qu’elle a eu pour le Souffle (paru au Seuil en 1952). Elle a succédé à sa tante, Judith Cladel, dans ce jury plutôt vieillot où elle défend une littérature contemporaine mal comprise (elle en sera exclue en 1965). Première lettre, novembre 1958 : « Vous souffrirez beaucoup, vous serez très heureux aussi. Non, je ne ferai pas l’oracle : vous devez être environné odieusement d’oracles en ce moment : chassez-les. Je découvre d’ailleurs, pour la première fois, une chose assez singulière : un mystérieux droit d’aînesse que possède votre jeunesse extrême vis-à-vis de la maturité. » La question de la différence d’âge est ainsi réglée. Encore deux mois, et leur sort est définitivement scellé.

La date de cette rencontre littéraire et amoureuse ? 28 octobre 1958, il y a exactement soixante ans. L’anniversaire coïncide avec la parution du versant Rolin de leur correspondance. Les lettres de Philippe Sollers ont été publiées l’an dernier (lire Libération du 9 décembre 2017). Les deux volumes couvrent les années 1958-1980. Deux autres sont à suivre, qui mèneront à 2000 (Dominique Rolin meurt en 2012). L’idée est excellente d’avoir séparé les lettres : à chacun son point de vue et son travail. Philippe Sollers publie le Parc, Drame, Nombres, Lois et Paradis, « le roman du siècle, c’est sûr », écrit Dominique Rolin. Il est entendu qu’elle progresse à son contact, mais se considère « sans pensée, sans érudition ». Sensibilité et énergie sont ses atouts. Elle aligne ses quatre pages quotidiennes, fait paraître dix livres chez Denoël, un tous les deux ans. Elle est revenue dans la maison de ses débuts.

Milliardaire. Robert Denoël a été son amant des années 40, Maurice Blanchot, dans ces années 50, est à ses pieds, « archange de mort » dont elle se débarrasse par opposition à Philippe Sollers qui provoque en elle une « joie d’amour ». Ajoutons Julien Gracq, qui vient dîner : « Si ce que tu dis est vrai, je le forcerai à l’amitié. Lui et les autres. » Dans l’existence et le cœur de Dominique Rolin, il n’est plus question de faire entrer quiconque. Elle fréquente Félicien Marceau et sa femme, Manès Sperber, elle voit Roger Nimier, déjeune avec Claude Gallimard, elle est solitaire, pas recluse. Mais elle n’a réellement que Philippe Sollers, et le lui dit souvent. Il a pour l’épauler l’affection d’une famille unie, elle-même a une fille avec qui elle s’entend mal. Quand elle séjourne chez ses parents à Bruxelles, ou chez une vieille tante, elle n’est sensible qu’à ce qui la blesse, décrépitude, laideur, laisser-aller. Aucun appui de ce côté, du moins sentimental, car son œuvre est largement consacrée à cette part sombre. Quand elle est invitée sur la Côte d’Azur chez la milliardaire Florence Gould, tous les mois de juillet, disant chaque fois que c’est la dernière année, Dominique Rolin le répète : « Ce séjour à Juan me confirme dans cette effroyable et merveilleuse vérité : ma vie ne tient qu’à toi [souligné, ndlr]. »

Ils ne vivent pas ensemble, d’où les lettres et les rendez-vous téléphoniques. Il n’est pas envisageable, par exemple, qu’elle débarque chez lui sans prévenir. Il vient dormir chez elle, c’est alors un rituel amoureux qui se décline assez…

ou bien en format pdf, en cliquant l’image ci-dessous :