Cécile Guilbert a obtenu le Prix de la critique 2020 décerné par l’Académie française pour Roue libre, recueil de ses chroniques publiées de septembre 2017 à septembre 2019 dans le journal La Croix, « assez raccord avec l’ensemble de [s]es autres textes et articles écrits eux aussi "en roue libre" durant quinze ans dans la presse et réunis sous le titre générique de Sans entraves et sans temps morts » (Avant-propos). Vous lirez ci-dessous les deux chroniques qui ouvrent le livre consacrées, bien sûr, à la langue française, ainsi que la liste des chroniques que nous avons mises en ligne au fil du temps. « Le goût est la qualité fondamentale qui résume toutes les autres qualités. C’est le nec plus ultra de l’intelligence » écrivait Isidore Ducasse il y a cent cinquante ans (Poésies I). Cécile Guilbert en apporte la preuve.

Le samedi 7 novembre, Cécile Guilbert et Laure Adler étaient les invitées d’Alain Finkelkraut pour l’émission Répliques. Le thème de l’émission : L’art, la culture et le temps qui passe. La première partie de l’émission était consacrée à la pétition pour la panthéonisation des poètes Verlaine et Rimbaud [1].

Le samedi 7 novembre, Cécile Guilbert et Laure Adler étaient les invitées d’Alain Finkelkraut pour l’émission Répliques. Le thème de l’émission : L’art, la culture et le temps qui passe. La première partie de l’émission était consacrée à la pétition pour la panthéonisation des poètes Verlaine et Rimbaud [1].

Dans la seconde partie, Cécile Guilbert et Laure Adler (La voyageuse de nuit, 2020) évoquaient la place de l’art et la culture dans notre société, l’expérience de la vieillesse et la littérature au temps du Covid. Que penser de la fermeture des librairies et des bibliothèques considérées comme « non essentielles » pendant le confinement ? Qu’est-ce que se cultiver ? A la fin de l’émission, est évoquée la figure singulière et libre de Dominique Rolin à laquelle Cécile Guilbert a consacré une de ses chroniques, Lumineuse Dominique Rolin, et dont le deuxième volume des Lettres à Philippe Sollers (1981-2008) devrait paraître le 3 décembre 2020.

Quel est le rapport de l’art et de l’esprit du temps ?

C’est l’art contre la culture puisque la culture est devenu une sorte de gloubi-boulga purement idéologique. [...] La société a pris la main sur absolument toutes les sphères de l’existence ; la culture est cette espèce d’enrobage qui permet à toutes les questions sociales et idéologiques de se légitimer constamment. La plupart des artistes d’aujourd’hui sont des activistes politiques qui essayent de défendre des causes... [...] Tout en étant toujours le produit de son temps, l’art est toujours minoritaire. [...] Il faut pouvoir garder le sens des nuances. Cécile Guilbert

Le précédent livre de Cécile Guilbert était Écrits stupéfiants (voir ici).

Notre langue française

Cécile Guilbert

« Il est très difficile de faire comprendre aux gens cette indignation impersonnelle qui vous prend à l’idée du déclin de la littérature, de ce que cela implique et de ce que cela produit en fin de compte. Il est à peu près impossible d’exprimer, à quelque degré que ce soit, cette indignation, sans qu’aussitôt l’on vous traite d’“aigri” ou de quelque autre chose du même genre », écrivait Ezra Pound dans son pénétrant ABC de la lecture en 1966.

Cinquante ans plus tard, que de l’état actuel où se trouve la langue française d’aucuns s’inquiètent, s’émeuvent ou se désolent, vous les verrez aussitôt accusés de pessimisme, de déclinisme, quand ce n’est pas de passéisme ou d’être de parfaits réactionnaires : automatisme épuisant autant que débile dès lors qu’il s’agit d’art et de beauté, ces vieilles lunes encombrantes autant qu’inutiles au nouveau monde contemporain tel qu’il va dans sa numérisation galopante et son amnésie programmée, la vitesse de sa pensée calculante et sa novlangue, mais surtout son formidable conformisme idéologique et moral infesté de servitude volontaire et de cynisme viral.

A-t-il seulement conscience des conséquences délétères que ses procédures robotiques et son panurgisme culturel forcené infligent à notre humanité comme à notre destin politique à travers le traitement réservé à notre langue ?

Évidemment non, raison pour laquelle la lecture de Notre langue française, livre de combat autant que manifeste de salubrité publique récemment paru sous la plume de Jean-Michel Delacomptée, s’impose à tous.

Des livres, cet essayiste et romancier en a déjà publié presque une vingtaine, notamment des « portraits » subtils et vibrants de La Boétie, Racine, Bossuet, Saint-Simon et Montaigne. Autant de noms qui dénotent un goût, une pente affective et formelle, une esthétique sensible et bien sûr un patrimoine, un héritage chéri et transmis à travers l’écriture et l’enseignement universitaire pétri d’amour du français que l’écrivain évoque en artisan ayant toujours remis sur l’établi son ouvrage. D’où ce pronom possessif englobant les lecteurs envisagés comme des frères, des concitoyens, tant il est vrai que le français est originellement « la langue de l’égalité, de l’État et de la littérature ».

Foisonnant, cultivé, informé, ferme dans sa colère, sincère dans son chagrin et toujours nuancé, Notre langue française s’autorise des brisées séminales du Pour un Malherbe de Ponge afin de sabrer le mollasson, le tiède, le fade, l’invertébré et l’informe aplatissant désormais l’oral comme l’écrit d’un idiome dont la vocation faisait corps avec la vigueur bien trempée de l’esprit et l’énergie d’âme, « soit le style lapidaire de l’âge classique, incisif et pourtant charnu sous le coupant, qui désarçonne aujourd’hui au point qu’on le prend pour de la sécheresse, qu’on ne le comprend plus, et que seule agit, contre le délaissement dont il souffre, sa mise en spectacle théâtral ou récitatif, ainsi Luchini ».

Si l’effondrement du niveau de français des étudiants semble à l’auteur davantage imputable à l’abandon des humanités classiques et aux nouvelles formes d’apprentissage des lettres qu’à l’invasion de l’anglais, son diagnostic des causes de ce qui s’apparente à un véritable « suicide identitaire » frappent et convainquent.

Du fonctionnement de l’industrie éditoriale à la promotion de livres bien-pensants qui répondent à la demande sociale en passant par l’essor des productions fictionnelles « télécompatibles », les nouvelles modalités de lecture et la désintégration du jugement de goût, Delacomptée met à plat le vaste circus dit « littéraire » où « tout se vend, tout se vaut, même si c’est faux ».

Reprenant le distinguo cher à Barthes entre « écrivains » et « écrivants », dialectisant autour du « mineur » et du « meilleur », il regrette que l’art littéraire soit désormais marginal, minoritaire, hors de portée de la culture de masse. Mais n’en a-t-il pas toujours été ainsi ? A fortiori dans une époque de démocratisation culturelle exponentielle ? Sur ce point, il me semble que Tocqueville a tout dit. Et que les années 1960 chères à l’auteur, où Lacan et Foucault se vendaient comme des petits pains, demeurent une parenthèse enchantée d’exception.

Néanmoins, Notre langue française est trop riche de percées pensives pour faire l’objet d’une seule chronique. Rendez-vous donc la semaine prochaine sur la question qui en constitue le cœur battant : comment poétique et politique ont scellé la « vocation esthétique » du français.

Cécile Guilbert, La Croix, 21 mars 2018.

Notre langue française (suite)

Dans Notre langue française, essai ni dogmatique ni professoral mais tout à fait cardinal en forme de chant d’amour pour notre idiome — « ce bien inaliénable, spirituel par essence », dit-il —, Jean-Michel Delacomptée ne se contente pas d’analyser les raisons, les symptômes de sa destruction et leurs tragiques conséquences en termes de fragmentation sociale. Il remonte loin et haut. Vers l’origine qui, d’un être ou d’un pays, fait toujours signe vers son destin dès lors qu’il possède une âme. Si « notre langue » est originellement « la langue de l’égalité, de l’État et de la littérature », écrit-il, c’est parce qu’en France le souverain royal ou républicain n’a jamais cessé d’œuvrer pour rassembler et égaliser le peuple autour d’elle. Charlemagne ? Il impose en 813 contre le latin du clergé que les homélies soient désormais prononcées en langue romane et tudesque. Louis XII ? Il ordonne d’user de la langue du peuple dans les actes de justice. François Ier ? Promulguant l’ordonnance de Villers-Cotterêts (sur laquelle s’est encore appuyée en 2003 la Cour de cassation pour battre en brèche la domination de l’anglais dans l’UE), il impose le français dans tous les textes administratifs et juridiques. La littérature suit le mouvement. Ambroise Paré et Montaigne laissent tomber le latin. Puis fleurissent Ronsard et Du Bellay. « Enfin Malherbe vint » (dixit Boileau) avec son sécateur et sa pince, élaguant préciosités et fioritures pour mieux resserrer les boulons d’une langue utilisable par chacun et intelligible pour tous. La création de l’Académie française et les nécessités de la gloire de Louis XIV ? À l’aube du Grand Siècle et durant tout l’âge classique, elles soulèvent le français vers des sommets de fraîcheur concise pour mieux le faire descendre dans le cœur et le corps du pays, théorie du ruissellement avant l’heure mais réellement égali taire comme l’a bien noté Jean-Claude Milner : « La belle langue française a été institutionnalisée par Richelieu pour que les catholiques et les protestants, les nobles et les bourgeois, les hommes et les femmes, les savants et les ignorants en usent de la même manière. »

C’est de ce même fil d’or que se réclameront les législateurs de 1789 et leurs successeurs. Ceux qui, par exemple, rédigeant la Constitution de la Ve République, décident dans son article 2, bien avant de définir son emblème, son hymne, sa devise et son principe, que « la langue de la République est le français ». Quel message plus exaltant, plus splendide que cette excellence pour tous ? Et qui dit mieux que ce miroir linguistique tendu à chaque Français, qui l’embellit, le tire vers le haut, l’enseigne à l’école à travers la lecture des innombrables écrivains l’ayant façonné dans tous ses genres littéraires, à l’écoute de ses représentants politiques les plus éloquents ?

Si Delacomptée n’a pas son pareil pour disserter sur le métissage et la francophonie, s’alarme des dommages que font peser sur elle d’autres niveaux de langage devenus désormais hégémoniques mais n’a pas la bêtise de penser qu’elle ne doit pas évoluer, il sus cite définitivement l’enthousiasme en rappelant le rôle joué par les Serments de Strasbourg et la Séquence de Sainte-Eulalie, « poème réputé premier texte français » composé vers 880, dans la mise en relief de « ce nœud fondateur, ce mariage politique, puis poétique, où s’ancre notre langue en tant que langue écrite à vocation esthétique ». Et d’en appeler en conclusion aux « besoins de l’âme humaine » tels qu’ils furent définis en 1943 par Simone Weil dans L’Enracinement, « parmi lesquels l’ordre, la liberté, l’égalité, la hiérarchie, l’honneur, la sécurité, la vérité ». Résistance et mystique ? Mais oui, car « le salut du français ne passe ni par le souverainisme qui se crispe sur ce trésor comme sur un magot, ni par l’ouverture sans bornes qui dissout ce à quoi on tient de toutes nos fibres, écrit-il avec force. Le salut de notre langue réside dans l’accueil d’une altérité qu’on absorbe avec respect, avec confiance. Et le meilleur cadre pour la confiance, en ce qui nous occupe ici, c’est la beauté. (...) Raviver le besoin de beauté. La beauté en tous ses lieux, sous toutes ses formes, celle des villes, des rapports humains, de l’amour, des œuvres d’art. Celle de la langue que nous avons en partage avec tant de pays, de même souche, de même tronc, mais aux branches et rameaux distincts. » La beauté comme promesse stendhalienne de bonheur tant il est vrai que la laideur est celle du malheur.

Cécile Guilbert, La Croix, 28 mars 2018.

« J’ai le sentiment que les autres ont raison de n’être pas de mon avis, de n’être pas moi et de ne pas m’accepter tout entier. »

Francis Ponge, Pour un Malherbe

Autres chroniques reprises sur Pileface

DE LA LANGUE, DE LA NOVLANGUE

ET DES LIVRES

Gloire aux vieux mots gâteux !

Au bonheur des mots parfaits

LA CULTURE CONTRE L’ART ?

Jeff Koons, bouquet fatal

Jeff Koons, bouquet fatal

Béni soit Rudy Ricciotti

Béni soit Rudy Ricciotti

Art et ressentiment

Art et ressentiment

Misère de l’écrivain en animateur culturel

Misère de l’écrivain en animateur culturel

L’ART DU DÉSIR

Amours féériques

Amours féériques

L’art du libertinage

L’art du libertinage

L’élégance, la science, la violence

L’élégance, la science, la violence

PASSIONS FRANÇAISES

Un temps pour haïr

Un temps pour haïr

Vies et mort de Claude Lanzmann

Vies et mort de Claude Lanzmann

JARDINS SECRETS

Noblesse des mathématiques

Noblesse des mathématiques

L’honneur de Lady Pannonica

L’honneur de Lady Pannonica

Défendre et célébrer la lagune

Défendre et célébrer la lagune

Lumineuse Dominique Rolin

Lumineuse Dominique Rolin

APERÇUS MÉTAPHYSIQUES

La haine, le mal, le Diable

La haine, le mal, le Diable

L’effrayant silence métaphysique de l’espace médiatique

L’effrayant silence métaphysique de l’espace médiatique

L’innommable actuel

L’innommable actuel

Non repris en volume :

Des chiffres et des lettres

Des chiffres et des lettres

Salut, c’est le printemps !

Salut, c’est le printemps !

Redécouvrir Perrault

Redécouvrir Perrault

Philip Roth à la plage

Philip Roth à la plage

Liberati vs Houellebecq (1/2)

Liberati vs Houellebecq (1/2)

Liberati vs Houellebecq (2/2)

Liberati vs Houellebecq (2/2)

La recension de l’écrivain Thomas A. Ravier dans le dernier numéro d’art press (novembre 2020).

art press 482, novembre 2020.

ZOOM : cliquer sur l’image.

22 mars 2018. Jean-Michel Delacomptée parle (de) notre langue française.

22 mars 2018. Jean-Michel Delacomptée parle (de) notre langue française.

La Semaine de la francophonie a permis à Emmanuel Macron d’annoncer des mesures pour diffuser la langue française. Le Grand Témoin Jean-Michel Delacomptée, essayiste et auteur de « Notre langue française » (Fayard), nous explique la beauté du français. (RND)

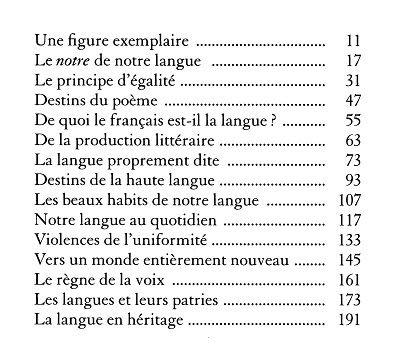

Notre langue française

Conçue, à l’origine, pour être écrite avant d’être parlée, la langue française a toujours obéi à une double vocation, politique et esthétique. Politique par sa volonté d’égalité vers le haut, esthétique par sa dimension foncièrement littéraire.

Conçue, à l’origine, pour être écrite avant d’être parlée, la langue française a toujours obéi à une double vocation, politique et esthétique. Politique par sa volonté d’égalité vers le haut, esthétique par sa dimension foncièrement littéraire.

Des Serments de Strasbourg à l’ordonnance de Villers-Cotterêts, du bouillonnement de la Pléiade à la rigueur de Malherbe, ce riche essai traverse, pour s’en émerveiller, l’histoire de notre langue – possessif pluriel en forme de prière laïque.

Car l’auteur s’inquiète. Il craint que la standardisation, l’obsession de l’égalité par le bas, la technicité triomphante, la novlangue, le déracinement, ne portent au français un coup fatal.

Indifférent aux sempiternels procès en passéisme, il soutient que la progressive rupture du lien qui unit notre langue à ses origines politique et littéraire va, dans un proche avenir, ruiner sa vigueur, son identité, son esprit. Qu’en abandonnant la quête d’exigence et de beauté qui a fait sa force, nous la privons de son pouvoir émancipateur. Et que, si nous continuons à la saccager, nous détruirons avec elle non seulement notre idéal républicain et notre culture, mais notre civilisation elle-même. (Fayard)

Le livre est dédié « à nos enfants et petits-enfants ».

Extraits

« Le moyen d’avoir raison dans l’avenir est,

à certaines heures, de savoir se résigner à être démodé. »

Ernest Renan, Qu’est-ce qu’une nation ?

Une figure exemplaire

Le 26 septembre 1951, dans Pour un Malherbe, Francis Ponge écrit : « Nous (je parle de moi seul) qui avons été élevés dans l’amour de nos grands anciens et qui sommes restés fidèles à cet amour – nous voici dans la honte et la dérision des vertus qu’ils représentent. » Je me mets dans le lot de ce pronom pluriel au-delà du temps écoulé depuis le début des années 50. Et dans ce lot, je mets tous ceux que préoccupe l’évolution de notre langue. Car, s’il est naturel qu’une langue évolue, tout dépend de la manière.

Il ne s’agit pas d’écrire à nouveaux frais un livre sur François de Malherbe. Ni sur Francis Ponge. Ce n’est pas mon sujet. Je les évoque incidemment, en modèles de rigueur tant par leurs convictions que pour les questions de langue. Chez eux, les deux sont liées par une chaîne incassable. Loin de vouloir procéder à une étude fouillée, je me borne à hisser Malherbe en arrière-fond de mon propos, éclairé par l’éclat dont Ponge le couronne.

Celui-ci dresse dans son essai un farouche éloge de l’exigence littéraire. Il y soutient plus qu’un projet, une véritable cause, visant à jouer un rôle historique : « de ce que je dirai (de la forme que je donnerai à ce que je dirai) peut dépendre le sort de l’esprit de l’homme au cours des prochains siècles ». Dans l’espérance qui le conduit, Francis Ponge imagine même constituer une école. Cet optimisme exorbitant, étayé par une foi inouïe dans les possibilités du verbe créateur, oblige à aborder avec un sérieux papal les questions relatives à notre langue française, qui se posaient déjà à l’époque de Ponge, mais qui, en ce début de troisième millénaire, sont bouleversées par le gigantesque séisme de la révolution numérique. Je le qualifie de papal, ce sérieux, sans aucune ironie, tant ce qui concerne notre langue touche au religieux.

On ne lit plus beaucoup Francis Ponge. On ne sait plus trop qui c’était. On se rappelle éventuellement qu’il écrivit Le Parti pris des choses, recueil de poèmes en prose publié en 1942. Il n’a quand même pas tout à fait disparu. On l’enseigne de-ci, de-là. On continue de lui consacrer des analyses critiques. Il ne s’agit pas d’un auteur de second plan, tant s’en faut. Aussi, accordons à son jugement l’autorité d’un maître.

Malherbe, lui, en dehors de quelques lettrés, plus personne ne le lit ni ne le connaît. Sauf à Caen la Normande sans doute, où il passa sa jeunesse avant une florissante carrière de courtisan sous Henri IV puis Louis XIII, et dont un stade et un lycée – un lycée où Ponge étudia – portent le nom (je me demande pour combien de temps encore, bien que Malherbe eût l’incroyable audace d’affirmer : « Ce que j’écris dure éternellement », bienheureuse époque où les poètes se fiaient assez au crédit des Lettres pour croire à la pérennité des œuvres).

Les vertus qui animaient nos grands anciens dont se réclame Francis Ponge privilégiaient la vigueur de l’esprit, condition d’un caractère fort. Celle d’un Caton, d’un Turenne, d’un Montesquieu, d’un Cézanne, des hommes francs, carrés, qui ne cédaient sur rien de ce qu’ils estimaient droit. Vertus incompatibles avec le langage des flux électroniques, radio, télévision, Internet, qui nous endort et contribue à la déconfiture esthétique et morale où la modernité trempe ses doigts. Logorrhée aux antipodes des vertus qui impliquaient l’art de parler juste, de s’exprimer au plus près des nécessités, avec la fermeté de ce qui ne peut s’énoncer autrement. Anciennes vertus armées de cette vivacité de lame qui blâme l’approximatif, qui sabre le flou. De ce tranchant qui condense l’essentiel en évacuant la limaille. L’évasif, le fumeux passés au coup de gomme.

C’était ainsi. Clair et net.

Pour un Malherbe est un livre d’affirmation impétueuse rédigé en hommage à un personnage éminent. Mieux : juché tout en haut, quasi dans les nuées. Ponge exclut le mollasson, le tiède : « Ôtez Malherbe de l’édifice littéraire français, tout s’écroule. » Assertion coup de massue, qui enfonce un pieu dans les idées flottantes qu’on se fait de notre littérature.

Un peu plus loin, il déclare (c’est lui qui souligne) que « Malherbe est à lui seul une époque de notre langue. Qui plus est, il a eu l’action la plus décisive sur l’évolution de celle-ci. Qu’est-ce à dire, sinon que c’est à peu près l’écrivain le plus considérable de notre littérature. Que c’en est le Père, le tronc ».

Qu’est-ce à dire en effet, au-delà de l’appréciation vertigineuse, sinon que Malherbe, poète si rugueux qu’il ne mégotait pas sur les blâmes infligés aux vers malsonnants, institua un nouvel ordre dans l’art d’écrire français. Et qu’est-ce à dire encore et surtout, sinon qu’un lien inaugural noue notre langue à la littérature, qu’elles s’épousent l’une l’autre, et que penser l’une sans l’unir à l’autre revient à l’amputer plus que de sa moitié : de sa vérité.

Pour l’heure, je préciserai deux choses.

D’une part, au moment où Francis Ponge dressait une statue à Malherbe, la notoriété du poète normand confinait déjà au zéro. Il n’y a donc pas lieu aujourd’hui d’avoir honte de ne rien connaître de lui. On se rappelle toutefois l’hémistiche de Boileau, « Enfin Malherbe vint », dans l’oubli probable de la suite,

« Enfin Malherbe vint, et le premier en France,

Fit sentir dans les vers une juste cadence,

D’un mot mis en sa place enseigna le pouvoir,

Et réduisit la Muse aux règles du devoir.

Par ce sage Écrivain la Langue réparée

N’offrit plus rien de rude à l’oreille épurée. »

Malherbe ouvrit en fanfare l’âge classique. Fit de ses avis un magistère implacable. Fabriqua un corset qui, serrant les émotions en un laçage des plus étroits, permit aux mots d’exprimer leur quintessence. Père fouettard par souci du bien public, telle fut sa leçon : contraindre la poésie à suivre des règles de fer. Par la même occasion, imposer à l’usage de la langue une stricte discipline. Ne pas l’abandonner à proférer n’importe quoi, n’importe comment. La prendre au tragique. L’aimer, en somme.

D’autre part, ce que Francis Ponge écrit de Malherbe se prolonge par cette idée selon laquelle il est légitime, « actuellement, de penser que la meilleure façon de servir la république est de redonner force et tenue au langage ».

Le notre de notre langue

Ce serait pécher par dogmatisme que de faire du purisme d’un Malherbe un idéal littéraire. Malherbe serre trop durement le corset. Je me vois mal souscrire au bannissement des néologismes, archaïsmes, métaphores abruptes, gasconnades, effluves de patois, à ce fécond bric-à-brac qu’il met au débit de la Pléiade impatiente de renouveler le français pour l’égaler au latin et au grec. Les Ronsard, Du Bellay, Étienne Jodelle, Rémy Belleau et quelques autres, petit groupe d’anciens écoliers formés par les humanistes qui professaient dans les savants collèges de Paris, ont improvisé une poésie profitable à l’image que la nation naissante voulut s’offrir d’elle-même. L’inventivité de la Pléiade a boursouflé les ressources de notre langue, comme tous les mouvements pressés de bousculer l’existant. Dans ces cas-là, le risque consiste en l’artifice de mots surgis de nulle part, mais l’usage supprime ce qui détonne. Le peuple retient ce qui lui plaît, et élimine le reste.

Je ne crois pas davantage que Ponge ait raison en tout. Par exemple, il écrit de Malherbe : « Chez lui, pas de bonheur d’expression », se félicitant qu’il écrive « sans coefficient d’esprit fin, spirituel, gracieux, joli, gai ou triste ». Cette conception de la langue manque de souplesse. J’opine plutôt à cet avis, que « l’éveil à la littérature commence avec la révélation de l’état de grâce qu’est le bonheur d’expression [2] ». Utile comparaison des mérites littéraires, où la sévérité le dispute à l’invention, et qui mène à prôner une approche libérale sous l’unique mais impérieuse réserve de l’encadrer par de fermes principes (le dégoût du bavardage, le refus des platitudes, l’exclusion des clichés, le rejet du convenu).

Par ailleurs, on ne peut regarder notre langue par la seule fenêtre de la littérature. Ce serait absurde. La langue de chaque jour lui échappe. Mais également absurde de la laisser de côté : c’est la pierre angulaire.

Enfin, je ne m’interroge pas sur LA langue française. L’article défini rendrait impersonnel le thème de réflexion. Il poserait la langue française en objet d’analyse avec ce que le mot comporte de clinique. Il afficherait la neutralité que les rapports administratifs, les thèses universitaires observent par obligation. Dans LA langue française, rien de privé, d’intime. L’article défini signifie qu’on donné. Sans cesse il faut extirper. Chaque paragraphe, chaque phrase. Tout se conquiert à coups de pic. Se colleter avec ce qui résiste, voilà la besogne des écrivains de mon genre, qu’ils soient ou non portraitistes (une spécialité rare, à vrai dire, particulière : ni essai, ni roman, ni récit, mais portrait, tout bonnement). Cette besogne ne résume pas le métier. Les écrivains, il y en a évidemment de toutes les sortes. En voici quatre, brossées au rouleau, où je ne m’arrête que pour me situer dans la galerie d’esquisses et, ainsi localisé, appuyer mes considérations sur mon expérience.

Pour autant qu’il s’agisse d’écrivains – parlons plutôt d’auteurs – il y a ceux qui bâclent, ceux qui pissent la copie, ceux qu’indiffère la forme au bénéfice du fond, ceux qu’indiffèrent et la forme et le fond. Inutile de s’y attarder. Non par mépris, mais parce que la langue dont ils se servent n’a ni saveurs ni couleurs. Langue standard. Elle coule, ils en remplissent leurs pages, ferment le robinet, et à la prochaine.

Il y a les talentueux de la cavalerie légère, dont on ignore s’ils cravachent ou non, mais qui donnent l’impression d’une allure aisée, obstacles avalés, cambrure idoine. Ils galopent sur tous les terrains et par tous les temps. Le soin qu’ils prennent de leur style ne perce jamais sous le résultat. Rien ne laisse supposer qu’ils extraient les phrases au burin, ni qu’ils les frottent pour les faire reluire : tout paraît fluide, spontané. Leur monte est élégante, avec une souplesse mêlée d’allusions subtiles. Littérature de clins d’œil au lecteur.

Épistoliers dans l’âme, ils filent à la vitesse de la conversation. Trop de noms me viennent pour en citer, et tout le monde a ses préférés.

Au-dessus règnent les élus, guidés par leur génie. Ceux qui, sans creuser, ramassent les pépites à la pelle tout en maintenant constant leur niveau d’excellence. Montaigne, qui dictait, n’avait pas à se gratter le menton pour philosopher : il avançait tout droit, en partisan d’un « parler simple et naïf, tel sur le papier qu’à la bouche ». Voltaire, si l’on en juge par ses manuscrits, ferraillait à la volée. Ceux des Mémoires de Saint-Simon sont d’un bloc. Balzac à Mme Hanska : « En 8 jours, j’avais inventé, composé les Illusions perdues, et j’en avais écrit le tiers ». Stendhal boucla La Chartreuse de Parme en deux mois. L’art du détail chez Proust provoque des avalanches de métaphores ornées d’incises immédiates. Écrire au fil du vent des chefs-d’œuvre est un privilège réservé aux scribes inspirés. C’est l’enthousiasme selon Platon. Ou, selon Du Bellay, dans Défense et illustration de la langue française, cette « fureur divine, qui quelquefois agite et échauffe les esprits poétiques, et sans laquelle ne faut point que nul espère faire chose qui dure ». La durée, voilà le critère. À présent les écrivains ont de quoi désespérer, et tous les artistes : la modernité tient table ouverte, mais un convive chasse l’autre. Diderot, qui s’y connaissait en souffleurs divins, décrit le mécanisme en souriant : « À Delphes la Pythie, ses cotillons retroussés, assise à cul nu sur le trépied, recevait son inspiration de bas en haut ; Jacques, sur son cheval, la tête tournée vers le ciel, sa gourde débouchée et le goulot incliné vers sa bouche, recevait son inspiration de haut en bas. Lorsque la Pythie et Jacques prononçaient leurs oracles, ils étaient ivres tous les deux [3]. » Diderot était de ces scribes inspirés, quoique sans besoin de gourde. Pour ne citer que les écrivains français, un Rabelais, un Chateaubriand, un Hugo, un Claudel, etc., longue est la liste, tout lecteur averti complétera. Ces géants, bien qu’ils se préoccupent du style, la langue les comble tellement qu’elle les déborde, amenant peu de ratures, même s’ils corrigent ensuite. Ils la transforment par le seul fait d’écrire. Un même souffle inspire leurs égaux en génie, mais qui façonnent à la truelle (Céline : « Je n’écris pas facilement ! Qu’avec beaucoup de peine ! Et ça m’assomme d’écrire, en plus. Il faut que ça soit fait très très finement, très délicatement. Ça fait du 80000 pages pour arriver à faire 800 pages de manuscrit [4] »). Ces écrivains créent leur langue comme les champions l’emportent : ils ne l’emportent pas sur ce qui leur résiste, ils s’appuient dessus.

Alors que ceux qui piochent, dont je fais partie, tournent sept fois, dix-sept fois leur plume dans l’encrier. Rien ne leur saute à l’esprit. Même s’ils rasent le sol, ils se donnent Flaubert pour patron. Ou le Boileau du « cent fois sur le métier… ». Ils cherchent la formule exacte que les cavaliers trouvent au trot et les inspirés du premier jet. Ils l’accouchent au forceps, raison, soit dit en passant, de leur double plaisir, celui de piocher puis de trouver. C’est dans cet effort permanent, pénible et délectable, que la langue leur devient si chère. Non qu’ils la possèdent au sens propre, puisqu’elle se dérobe. Sisyphe au petit pied, ils la possèdent comme la montagne à gravir en poussant son rocher. Cette maîtrise toujours provisoire donne le sentiment d’une appartenance, d’où le possessif : conscient de ses difficultés à arracher de la masse verbale la phrase qui le fuyait, l’écrivain laborieux s’arroge le droit, parlant de la langue française s’il écrit en français, de dire « ma langue ». Par sa besogne suante et poussive, il s’autorise à se l’approprier. À planter son drapeau dans ce pays incommensurable. Mais son geste suppose qu’il travaille assez la langue pour considérer qu’il la subvertit, si peu que ce soit, qu’il instaure un écart avec l’idiome commun. Qu’il sélectionne puis agence les mots selon son écoute, qu’il modifie si peu que ce soit leur impact. Richard Millet a raison : « Comment seraient lisibles des livres dans lesquels on ne sentirait pas le souci permanent de la langue, de son arroi, de sa justesse syntaxique, mécanique, rythmique ? Comment lire des auteurs qui n’ont nulle oreille [5] ? » L’écriture relève de l’art dans son intention, éventuellement dans sa réussite. « Ma langue », déclare le laborieux, immodeste en apparence, mais, s’il a un peu de jugeote, sans se prendre pour un autre. Il le déclare franchement, et à bon droit : il peut parler de la langue qu’il a explorée, il en a pénétré la substance, charrié les gravats. Habité par son entreprise, il est habilité à s’en prévaloir pour débattre de l’état de la langue où il s’agite. Ce ne sera que son avis, mais justifié par toute la rocaille qu’il retourne, la glaise qu’il triture.

Objectivement, assez peu d’écrivains peuvent dire « ma langue », ceux pour qui chaque ligne est une lutte. Qui affrontent la langue française non pour la vaincre, mais pour la sauver. Tel est le fantasme, la ridicule chimère, toujours plus délirante à mesure que la modernité se détourne du sort de notre langue. Chez ces forçats que guette la page blanche (pas tous, certains), l’obsession du style, qui n’a rien à voir avec le goût des fioritures, relève d’un désir mordant d’appliquer le mot juste à la pensée, l’impression, l’émotion, qu’ils tentent de transmettre à ceux qui les liront. Tant pis si l’effort échoue, ou s’il se trahit. Difficile d’effacer les coutures, d’éponger l’huile de coude. L’écrivain acharné s’en accommode, il laboure, prend « de la peine, c’est le fonds qui manque le moins ». Levé de bon matin, le stylo courant sur la feuille ou les doigts pianotant sur le clavier, l’esprit en fusion alors que la ville dort autour de lui, il se démène, immobile, pour accomplir sa tâche. Courbé sur le soc, il taille son lopin dans l’illimité de la langue. Il finit par la posséder physiquement. Alors il considère, en toute justice, qu’il coïncide avec elle, ou, plus exactement, avec la conception qu’il en a. Et sans se leurrer sur l’écoute, parce qu’être chimérique n’est pas être fou, il se permet d’en toucher deux mots à ses contemporains.

Que l’on murmure ces mots tout simples, histoire de s’accorder sur ce dont je parle, « notre langue française » : il entre beaucoup de douceur dans l’expression. On peut certainement, pour d’excellents motifs, en contester le doux, l’affectueux, à chacun d’en juger. Mais elle a de grands bras, doublés d’une grande force. Elle est assez ample pour accueillir un peuple, et assez combative pour rendre pugnace. Quiconque l’accepte ressent ce qu’elle suggère. Elle se teinte de nostalgie quand elle suggère une harmonie perdue ou en voie de l’être. Et de colère face aux dégâts. Elle nous fait souvenir que nous parlions une langue partagée, que nous nous y sentions naturellement à notre aise. Notre mère la langue française. Confrontés aux blessures que lui causent nos écorchements, nos barbarismes, nous l’invoquons avec tendresse pour nous consoler de ce qui la meurtrit, et ce faisant nous meurtrit. On la caresse, cette expression, avec l’envie qu’elle nous rassure. Le notre de notre langue nous enveloppe. C’est un baume : face aux fractures linguistiques et sociales, elle a le charme de ce qui rassemble.

En 1905, quand il publie Notre patrie, Péguy intensifie par le possessif pluriel la valeur du bien en partage, opérant une distinction radicale avec ceux qui ne le partagent pas, en tout cas pas aussi ardemment. Son engagement bannit toute velléité de mollesse. Ce n’était pas le moment de fléchir, ce ne le serait jamais. En nos temps prosaïques, on a du mal à comprendre la foi qui sous-tend les combats exclusifs de tout compromis. La mystique a nourri la passion de Péguy pour la patrie française face à la menace allemande, tout comme elle a nourri son engagement dreyfusard (Notre jeunesse). D’un côté la mystique, de l’autre la politique, c’est-à-dire les politiciens et leurs accommodements, leurs intrigues, leurs calculs, où la pureté des idéaux se dégrade (« Il y eut des dreyfusistes purs et des dreyfusistes impurs »).

La même foi sous-tend la pureté chez Bernanos. Dans Nous autres Français, écrit au lendemain de Munich, et qui, au-delà d’ultimes partisans de la monarchie chrétienne, s’adressait à la mémoire séculaire du peuple français, à sa part, dit-il, la plus valeureuse, la plus férue d’honneur, Bernanos lui aussi recourt au pluriel de l’appartenance (c’est le fond du fond des questions relatives à notre langue) : « J’ai été pour M. Maurras comme Ch. Péguy pour Dreyfus, et nous avons été roulés tous les deux par la politique. » Avoir été pour Maurras ce que Péguy fut pour Dreyfus n’incite pas à couvrir d’éloges Bernanos. Lui qui, dans La Grande Peur des bien-pensants, tressait des lauriers à Charles Drumont, l’auteur de La France juive, attire fatalement l’opprobre. Mais en plus d’un style étourdissant que plus personne n’approche, dont on n’imagine même pas qu’un pareil style pût exister, que c’est cela aussi la langue française, Bernanos, vers lequel on revient enfin, comme vers Péguy [6], développe dans ses écrits la probité et la cohérence d’une pensée dévolue aux convictions sans faille.

La pureté s’invite inévitablement dans le domaine de la langue, comme dans ceux de la politique, de la religion, de la morale. On doit pourtant se demander ce que signifie défendre la « pureté » de la langue française. En quoi une langue est-elle pure ? À supposer qu’elle puisse l’être, et elle l’est d’un certain point de vue (c’est déjà par le respect des corrections sémantiques, syntaxiques et grammaticales qu’on redonnera « force et tenue au langage »), militer pour la pureté de la langue interroge. Soutenir ce combat peut se traduire par un dogmatisme propre à tuer la cause défendue, à l’exclure des assentiments possibles. Le défi consiste à sacrifier la pureté sans tomber dans la complaisance ni perdre la foi. Le réalisme a trop souvent bon dos. N’empêche qu’il a pour lui le tangible, et qu’à le dénier on tourne en rond.

Il faut trouver le bon angle d’une pureté admissible. Car la question de la mystique est fondamentale. Si nous révérons notre langue, nous ne pouvons céder sur la rigueur qui pousse vers le haut. La volonté doit rester tendue à l’extrême, exactement comme la lyre de Malherbe, « tendue à l’extrême », dit Ponge.

Les fissures dans les piliers des temples entraînent finalement leur chute. C’est pourquoi j’évoque Péguy, Bernanos, ainsi que le poète normand et son laudateur. Par leur exigence sans concessions, un Malherbe, un Francis Ponge se présentent en intraitables fidèles du culte qu’ils rendent à la langue de leur pays, royaume ou république.

À la langue de notre pays. L’exigence d’un Flaubert en matière de style, de tant d’autres quelle que soit leur valeur, en participe de même. Je ne m’y trompe pas : le possessif pluriel dénote la conception religieuse que les gens de ma sorte se font de la langue – la leur, celle qu’ils s’échinent à honorer au risque d’être dédaignés, et plus largement celle dont ils revendiquent le partage avec les gens qui, à leur image, écrivains ou non, militent pour une haute langue, qui s’en veulent les serviteurs, y recherchent même, pour certains, comme moi et bien d’autres, un sens à leur vie.

L’amour de la langue,

avec Andrea Marcolongo et Jean-Michel Delacomptée

- Jean-Michel Delacomptée et Andrea Marcolongo

Andre Marcolongo et Jean-Michel Delacomptée sont les invités de Christophe Ono dit Biot à l’occasion de la sortie de leurs livres respectifs : La langue géniale (Belles Lettres) et Notre langue française (Fayard).

Aujourd’hui, une émission consacrée à la langue, la langue que nous parlons, la langue que nous devrions parler, la langue que nous pourrions reparler. La langue qui structure notre rapport au réel, façonne notre rapport monde, aux émotions qui en découlent, notre rapport au désir. La langue, mosaïque de sons et de vocables devenue image de notre humanité, châtiment divin contre l’hybris des créatures de Dieu, si l’on se fie au récit de la tour de Babel. La langue, qui permet l’expression de soi et l’attention aux autres, aux autres parfois anciens, mais encore si vivants. La langue, ou plutôt les langues, puisque deux d’entre elles seront à l’honneur aujourd’hui, ou plutôt trois puisque nous en entendrons une troisième, aussi, dans ce studio.

Le français et le grec ancien

Ces deux langues, ce sont le français, et le grec ancien. Le français avec Jean-Michel Delacomptée, auteur d’Adieu Montaigne, qui lui consacre son nouveau livre, Notre langue française, défense et illustration d’une langue dont le pouvoir émancipateur mettant en jeu notre idéal républicain est pour lui en péril. Le grec ancien, avec Andrea Marcolongo, phénomène en Italie et dans le monde entier, avec La langue géniale, qui paraît aux Belles Lettres, fascinante déclaration d’amour au grec ancien et formidable démonstration de sa nécessité au cœur de notre XXIe siècle. La troisième langue, ce sera l’italien, la langue dans laquelle s’exprimera Andrea Marcolongo, que nous sommes très heureux d’accueillir, avec son interprète Hélène Joguet.

[2] Marc Fumaroli, Exercices de lecture. De Rabelais à Paul Valéry, Gallimard, 2006.

[3] Jacques le Fataliste et son maître.

[4] Louis-Ferdinand Céline vous parle, 1957

[5] Richard Millet, Le Sentiment de la langue, La Table ronde, 2003.

[6] Par exemple, dans Pas pleurer (Seuil), prix Goncourt 2014, Lydie Salvayre s’est largement inspirée des Grands Cimetières sous la lune. Jacques Julliard se montre également vibrant lecteur de Bernanos, cf. L’Esprit du peuple, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 2017.

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?

2 Messages

La dernière chronique de Cécile Guilbert.

« En avril dernier, nous étions en pleine campagne électorale et je venais de publier Les Républicains, roman de la décomposition politique où le délitement symbolique et rhétorique au sommet de l’État, lors des deux derniers quinquennats, tenait une place aussi importante que la littérature et la novlangue dans le destin du pays. Sur la même longueur d’onde complice, Notre langue française de Jean-Michel Delacomptée vibre d’une préoccupation similaire. Et avec elle, cette question qui agite depuis plus d’un an tant les humoristes que les linguistes : la relation d’Emmanuel Macron avec la langue française. » La suite dans La Croix.

Dans Notre langue française, essai ni dogmatique ni professoral mais tout à fait cardinal en forme de chant d’amour pour notre idiome – « ce bien inaliénable, spirituel par essence » dit-il – Jean-Michel Delacomptée ne se contente pas d’analyser les raisons, les symptômes de sa destruction et leurs tragiques conséquences en termes de fragmentation sociale. Il remonte loin et haut. Vers l’origine qui, d’un être ou d’un pays, fait toujours signe vers son destin dès lors qu’il possède une âme. Si « notre langue » est originellement « la langue de l’égalité, de l’État et de la littérature », écrit-il, c’est parce qu’en France, le souverain royal ou républicain n’a jamais cessé d’œuvrer pour rassembler et égaliser le peuple autour d’elle. Charlemagne ? Il impose en 813 contre le latin du clergé que les homélies soient désormais prononcées en langue romane et tudesque. Louis XII ? Il ordonne d’user de la langue du peuple dans les actes de justice. François Ier ? Promulguant l’ordonnance de Villers-Cotterêts (sur laquelle s’est encore appuyée en 2003 la Cour de cassation pour battre en brèche la domination de l’anglais dans l’UE), il impose le français dans tous les textes administratifs et juridiques. La littérature suit le mouvement. Ambroise Paré et Montaigne laissent tomber le latin. Puis fleurissent Ronsard et Du Bellay. « Enfin Malherbe vint » (dixit Boileau) avec son sécateur et sa pince, élaguant préciosités et fioritures pour mieux resserrer les boulons d’une langue utilisable par chacun et intelligible pour tous. La création de l’Académie française et les nécessités de la gloire de Louis XIV ? À l’aube du Grand Siècle et durant tout l’âge classique, elles soulèvent le français vers des sommets de fraîcheur concise pour mieux le faire descendre dans le cœur et le corps du pays, théorie du ruissellement avant l’heure mais réellement égalitaire comme l’a bien noté Jean-Claude Milner : « La belle langue française a été institutionnalisée par Richelieu pour que les catholiques et les protestants, les nobles et les bourgeois, les hommes et les femmes, les savants et les ignorants en usent de la même manière. »

C’est de ce même fil d’or que se réclameront les législateurs de 1789 et leurs successeurs. Ceux qui, par exemple, rédigeant la Constitution de la Ve République, décident dans son article 2, bien avant de définir son emblème, son hymne, sa devise et son principe, que « la langue de la République est le français ». Quel message plus exaltant, plus splendide que cette excellence pour tous ? Et qui dit mieux que ce miroir linguistique tendu à chaque Français, qui l’embellit, le tire vers le haut, l’enseigne à l’école à travers la lecture des innombrables écrivains l’ayant façonné dans tous ses genres littéraires, à l’écoute de ses représentants politiques les plus éloquents ?

Si Delacomptée n’a pas son pareil pour disserter sur le métissage et la francophonie, s’alarme des dommages que font peser sur elle d’autres niveaux de langage devenus désormais hégémoniques mais n’a pas la bêtise de penser qu’elle ne doit pas évoluer, il suscite définitivement l’enthousiasme en rappelant le rôle joué par les Serments de Strasbourg et la Séquence de Sainte Eulalie, « poème réputé premier texte français » composé vers 880, dans la mise en relief de « ce nœud fondateur, ce mariage politique, puis poétique, où s’ancre notre langue en tant que langue écrite à vocation esthétique. »

Et d’en appeler en conclusion aux « besoins de l’âme humaine » tels qu’ils furent définis en 1943 par Simone Weil dans L’Enracinement, « parmi lesquels l’ordre, la liberté, l’égalité, la hiérarchie, l’honneur, la sécurité, la vérité. » Résistance et mystique ? Mais oui, car « le salut du français ne passe ni par le souverainisme qui se crispe sur ce trésor comme sur un magot, ni par l’ouverture sans bornes qui dissout ce à quoi on tient de toutes nos fibres, écrit-il avec force. Le salut de notre langue réside dans l’accueil d’une altérité qu’on absorbe avec respect, avec confiance. Et le meilleur cadre pour la confiance, en ce qui nous occupe ici, c’est la beauté (…) Raviver le besoin de beauté. La beauté en tous ses lieux, sous toutes ses formes, celle des villes, des rapports humains, de l’amour, des œuvres d’art. Celle de la langue que nous avons en partage avec tant de pays, de même souche, de même tronc, mais aux branches et rameaux distincts ». La beauté comme promesse stendhalienne de bonheur tant il est vrai que la laideur est celle du malheur.

Cécile Guilbert, La Croix, 27 mars 2018.