« Un rapport presque maniaque

avec les instruments graphiques »

Avez-vous une méthode de travail ?

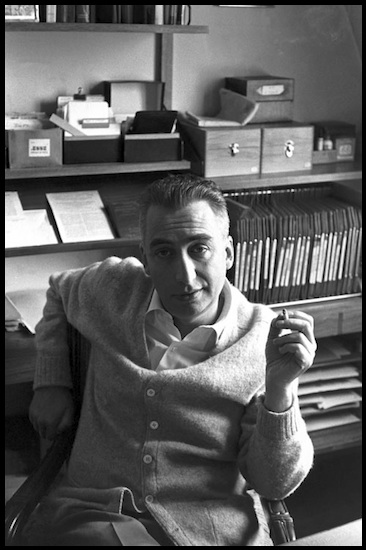

- Barthes, 1963. © Henri Cartier-Bresson.

Roland Barthes : Tout dépend du niveau où vous placez la réflexion sur le travail. S’il s’agit de vues méthodologiques, je n’en ai pas. S’il s’agit en revanche de pratiques de travail, il est bien évident que j’en ai. Et là, votre question m’intéresse dans la mesure où une sorte de censure considère justement ce sujet comme tabou sous prétexte qu’il serait futile pour un écrivain ou un intellectuel de parler de son écriture, de son "timing" ou de sa table de travail.

Lorsque beaucoup de gens s’accordent pour juger un problème sans importance, c’est généralement qu’il en a. L’insignifiance, c’est le lieu de la vraie signifiance. Il ne faut jamais l’oublier. Voilà pourquoi il me paraît fondamental d’interroger un écrivain sur sa pratique de travail. Et cela, en se plaçant au niveau le plus matériel, je dirais même minimal, possible. C’est faire un acte antimythologique : contribuer à renverser ce vieux mythe qui continue à présenter le langage comme l’instrument d’une pensée, d’une intériorité, d’une passion, ou que sais-je, et l’écriture, en conséquence, comme une simple pratique instrumentale.

Comme toujours l’Histoire nous indique bien, d’ailleurs, la voie à suivre pour comprendre que des actes très laïcisés et futilisés chez nous, comme l’écriture, sont en réalité lourdement chargés de sens. Lorsque l’on replace celle-ci dans le contexte historique, voire même anthropologique, on s’aperçoit qu’elle s’est longtemps entourée de tout un cérémonial. Dans l’ancienne société chinoise, on se préparait à écrire, c’est-à-dire à manier le pinceau, au terme d’une ascèse quasi religieuse. Dans certaines abbayes chrétiennes du Moyen Age, les copistes ne se livraient à leur travail qu’après un jour de méditation.

Personnellement, j’appelle l’ensemble de ces "règles", au sens monastique du terme, qui prédéterminent l’œuvre (il importe de distinguer les différentes coordonnées : temps de travail, espace de travail et geste même de l’écriture) des " protocoles " de travail. L’étymologie est claire : cela veut dire la première feuille que l’on colle avant de commencer.

Est-ce à dire que votre propre travail s’inscrit dans un cérémonial ?

R.B. : D’une certaine manière, oui. Prenons le geste de l’écriture. Je dirai, par exemple, que j’ai un rapport presque maniaque avec les instruments graphiques. J’en change assez souvent, pour le simple plaisir. J’en essaie de nouveaux. J’ai d’ailleurs beaucoup trop de stylos. Je ne sais même plus qu’en faire. Pourtant, dès que j’en vois, ils me font envie. Je ne puis m’empêcher de les acheter.

Lorsque les pointes feutres sont apparues sur le marché, je les ai beaucoup aimées. (Le fait qu’elles fussent d’origine japonaise n’était pas, je l’avoue, pour me déplaire.) Depuis, je m’en suis lassé parce qu’elles ont le défaut d’épaissir un peu trop vite. J’ai également utilisé la plume : pas la sergent-major qui est trop sèche, mais des plumes plus molles comme la " J ". Bref, j’ai tout essayé... sauf la pointe bic, avec laquelle je ne me sens décidément aucune affinité. Je dirais même, un peu méchamment, qu’il existe un "style bic" qui est vraiment de la "pisse copie", une écriture purement transcriptive de pensée.

En définitive, j’en reviens toujours aux bons stylos à encre. L’essentiel, c’est qu’ils puissent me procurer cette écriture douce à laquelle je tiens absolument.

Parce que vous écrivez tous vos ouvrages à la main ?

R.B. : Ce n’est pas aussi simple. Il faut distinguer, en ce qui me concerne, deux stades dans le processus de création. Il y a d’abord le moment où le désir s’investit dans la pulsion graphique, aboutissant à un objet calligraphique. Puis il y a le moment critique où ce dernier va se donner aux autres de façon anonyme et collective en se transformant à son tour en objet typographique (et il faut bien le dire : commercial ; cela commence déjà à ce moment-là). En d’autres termes, j’écris tout d’abord le texte entier à la plume. Puis je le reprends d’un bout à l’autre à la machine (avec deux doigts parce que je ne sais pas taper).

Jusqu’à présent, ces deux étapes : la première à la main, la deuxième à la machine, étaient, en quelque sorte, sacrées pour moi. Mais je dois préciser que je suis en train d’effectuer une tentative de mutation.

Je viens de m’offrir une machine à écrire électrique. Tous les jours, je m’exerce à taper pendant une demi-heure, dans l’espoir de me convertir à une écriture plus dactylographique.

Ce qui m’a amené à cette décision, c’est d’abord une expérience personnelle. Ayant des tâches multiples à accomplir, j’ai parfois été obligé (je n’aime pas beaucoup cela, mais cela m’est arrivé) de donner des textes à des dactylographes. Lorsque j’y ai réfléchi, j’ai été très gêné. Sans faire aucune espèce de démagogie, cela m’a représenté l’aliénation de ce rapport social, où un être, le copiste, est confiné vis-à-vis du maître dans une activité je dirais presque esclavagiste, alors que le champ de l’écriture est précisément celui de la liberté et du désir. Bref, je me suis dit. Il n’y a qu’une solution. Il faut que j’apprenne vraiment à taper à la machine. Philippe Sollers, à qui j’ai parlé de la question, m’a du reste expliqué comment, à partir du moment où l’on réussit à taper à une vitesse suffisante, l’écriture directe, à la machine, créait une sorte de spontanéité particulière qui a sa beauté.

Ma conversion, je l’avoue, est loin d’être acquise. Je doute même que je puisse un jour cesser tout à fait d’écrire à la main, aussi passéiste et individualiste que ce soit. En tout cas, voilà où j’en suis. Loyalement, j’essaie d’amorcer la mutation. Et déjà mon préjugé a cédé un tout petit peu.

- R.B., 1975. La machine à écrire. ©Graeme-Baker/Sipa.

Attachez-vous également de l’importance au lieu de travail ?

R.B. : Je suis incapable de travailler dans une chambre d’hôtel. Ce n’est pas l’hôtel en soi qui me gêne. Il ne s’agit pas d’une question d’ambiance ou de décor, mais d’organisation de l’espace. (Ce n’est pas pour rien que je suis structuraliste, ou que l’on m’attribue ce qualificatif !)

Pour que je puisse fonctionner, il faut que je sois en mesure de reproduire structuralement mon espace laborieux habituel. A Paris, le lieu où je travaille (tous les jours de 9 h. 30 à 13 heures. Ce "timing" régulier de fonctionnaire de l’écriture me convient mieux que le "timing" aléatoire qui suppose un état d’excitation continu) se situe dans ma chambre à coucher (qui n’est pas celle où je me lave et prends mes repas). Il se complète par un lieu de musique (je joue du piano tous les jours, à peu près à la même heure : 14h 30) et par un lieu de "peinture", avec beaucoup de guillemets (environ tous les huit jours, j’exerce une activité de peintre du dimanche. Il me faut donc une place pour barbouiller).

Dans ma maison de campagne, j’ai reproduit exactement ces trois lieux. Peu importe qu’ils ne soient pas dans la même pièce. Ce ne sont pas les cloisons mais les structures qui comptent.

Mais ce n’est pas tout. Il faut que l’espace laborieux proprement dit soit divisé, lui aussi, en un certain nombre de microlieux fonctionnels. Il doit y avoir d’abord une table. (J’aime bien qu’elle soit en bois. J’ai un bon rapport avec le bois.) Il faut un dégagement latéral, c’est-à-dire une autre table où je puisse étaler les différentes parties de mon travail. Et puis, il faut une place pour la machine à écrire et un pupitre pour mes différents "pense-bête", "microplannings" pour les trois jours à venir, "macroplannings" pour le trimestre, etc. (Je ne les regarde jamais, notez bien. Leur simple présence suffit.) Enfin, j’ai un système de fiches aux formes également rigoureuses : un quart du format de mon papier habituel. C’est ainsi qu’elles se présentaient, jusqu’au jour (c’est pour moi l’un des coups durs du Marché commun) où les normes ont été bouleversées dans le cadre de l’unification européenne. Heureusement, je ne suis tout de même pas totalement obsessionnel. Sinon, j’aurais dû reprendre à zéro toutes mes fiches depuis l’époque où j’ai commencé à écrire, il y a vingt-cinq ans.

Étant essayiste et non romancier, quelle est la part de la documentation dans la préparation de votre travail ?

R.B. : Ce qui me plaît, ce n’est pas le travail d’érudition. Je n’aime pas les bibliothèques. J’y lis même fort mal. C’est l’excitation provoquée par le contact immédiat et phénoménologique avec le texte tuteur. Je ne cherche donc pas à me constituer une bibliothèque préalable. Je me contente de lire le texte en question, et cela de façon assez fétichiste : en notant certains passages, certains moments, voire certains mots qui ont le pouvoir de m’exalter. A mesure, j’inscris sur mes fiches soit des citations, soit des idées qui me viennent, et cela, curieusement, déjà sous un rythme de phrase, de sorte que, dès ce moment, les choses prennent déjà une existence d’écriture.

Après quoi, une deuxième lecture n’est pas indispensable. Je puis, en revanche, réassurer une certaine bibliographie, car, désormais, je me trouve plongé dans une sorte d’état maniaque. Tout ce que je lirai, je sais que je le ramènerai inévitablement à mon travail. Le seul problème, c’est d’éviter que mes lectures d’agrément viennent interférer avec celles que je destine à l’écriture. La solution est fort simple : les premières, par exemple un classique, ou un livre de Jakobson, sur la linguistique, qui me plaît tout particulièrement, je les fais au lit, le soir, avant de m’endormir. Les autres (également les textes d’avant-garde), le matin à ma table de travail. Il n’y a là rien d’arbitraire. Le lit, c’est le meuble de l’irresponsabilité. La table, celui de la responsabilité.

Et ces rapprochements inattendus qui sont votre spécialité, comment les obtenez-vous ? Faites-vous un plan avant de commencer à écrire ?

R.B. : Les correspondances, ce n’est pas une question d’écriture, mais d’analyse du texte. Il y a des personnes qui ont le réflexe structural et voient les choses en termes d’opposition. D’autres ne l’ont pas. Un point, c’est tout.

Quant à l’institution du plan, je reconnais y avoir sacrifié, à une certaine époque, au début de la sémiologie. Depuis lors, il y a eu tout le mouvement de remise en cause de la dissertation. Mon expérience universitaire m’a également montré les contraintes très oppressives, pour ne pas dire répressives, que fait peser le mythe du plan et du développement syllogistique et aristotélicien sur les étudiants (cela a même été l’un des problèmes que nous avons essayé d’aborder cette année en séminaire). Bref, j’ai opté pour un découpage aléatoire (c’est ce que j’appelle le "tableautin"). Mon propos est de déconstruire la dissertation, de désangoisser le lecteur et de renforcer la partie critique de l’écriture en faisant vaciller la notion même du "sujet" d’un livre. Mais attention, si, de plus en plus, je tends à produire mes textes par fragments, cela ne veut pas dire pour autant que j’ai renoncé à toute contrainte. Lorsqu’on remplace la logique par le hasard, il faut surveiller celui-ci pour qu’il ne devienne pas, à son tour, mécanique. Personnellement, je procède selon une méthode que j’appellerais, en m’inspirant de certaines définitions du "Zen", "l’accident contrôlé". Dans la deuxième partie, consacrée à Sade du Sade, Fourrier, Loyola, par exemple, le hasard n’intervient qu’à partir d’un premier geste de construction qui a consisté à donner un titre à chaque fragment. Dans Plaisir du texte, ceux-ci sont choisis selon les lettres de l’alphabet. Chaque livre exige finalement la recherche d’une forme appropriée.

N’avez-vous jamais songé à écrire un roman ?

R.B. : Un roman ne se définit pas par son objet, mais par l’abandon de l’esprit de sérieux. Supprimer, corriger un mot, surveiller une euphonie ou une figure, trouver un néologisme, cela participe pour moi d’une saveur gourmande du langage, d’un plaisir véritablement romanesque.

Mais les deux opérations d’écriture qui me procurent le plaisir le plus aigu, ce sont, la première, de commencer, la seconde, d’achever. Au fond, c’est pour me multiplier à moi-même ce plaisir que j’ai opté (provisoirement) pour l’écriture discontinue.

Propos recueillis par Jean-Louis de Rambures, Le Monde du 27 septembre 1973.

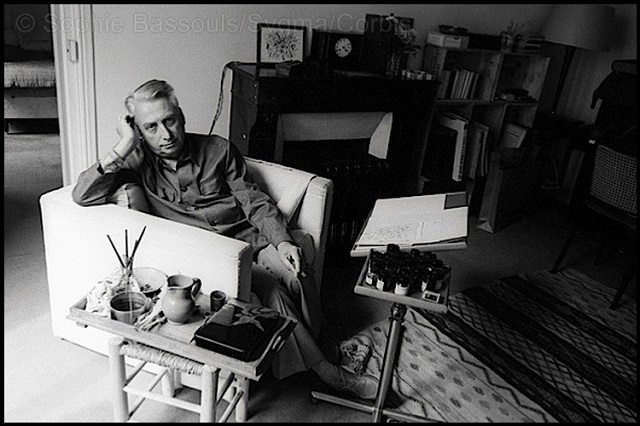

- R.B., 1978. « Le lieu de musique ». © Sophie Bassouls.

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?