- Céline en 1932 au moment du prix Renaudot.

« Céline moins menteur que tous les autres ? C’est probable. » — Philippe Sollers, Céline [1].

C’est parti, c’était fatal, ça va continuer. La guerre 14-18, la Grande Guerre, « la der des der », le centenaire, la « commémoration », « les poilus », les « gueules cassées », l’assassinat de Jaurès (31 juillet 1914), la mort de Péguy (5 septembre), Verdun, etc... Déjà les livres s’accumulent aux étalages (le jury du prix Goncourt avait donné le signal dès novembre). Combien de temps cela va-t-il durer ? Toute l’année ? Jusqu’en 2018 ? Jusqu’à la victoire ? Laquelle ?

Un livre dit, à la première personne, la boucherie et les horreurs de la première guerre mondiale, et c’est Voyage au bout de la nuit de Louis Ferdinand Céline, publié en 1932. Cette année-là, Céline n’aura pas le Goncourt qui ira à un nommé Guy Mazeline (tout le monde se souvient du premier, pas du second) [2]. Voyage au bout de la nuit n’est pas un essai, une thèse, un journal, mais un roman. Ce n’est pas un historien, un journaliste ou un universitaire (tous utiles) qui parlent, mais un écrivain. Le livre n’est pas une analyse, mais une description crue des faits vus d’« en bas ».

Un livre dit, à la première personne, la boucherie et les horreurs de la première guerre mondiale, et c’est Voyage au bout de la nuit de Louis Ferdinand Céline, publié en 1932. Cette année-là, Céline n’aura pas le Goncourt qui ira à un nommé Guy Mazeline (tout le monde se souvient du premier, pas du second) [2]. Voyage au bout de la nuit n’est pas un essai, une thèse, un journal, mais un roman. Ce n’est pas un historien, un journaliste ou un universitaire (tous utiles) qui parlent, mais un écrivain. Le livre n’est pas une analyse, mais une description crue des faits vus d’« en bas ».

La guerre ? « La guerre en somme c’était tout ce qu’on ne comprenait pas » (« On est puceau de l’Horreur comme on l’est de la volupté »), « une formidable erreur », un « abattoir international en folie ». Que révèle-t-elle ? « L’imbécillité infernale » (les gradés en prennent pour leur grade), « la sale âme héroïque et fainéante des hommes », des hommes « dupés jusqu’au sang par une horde de fous vicieux devenus incapables soudain d’autre chose, autant qu’ils étaient, que de tuer et d’être étripés sans savoir pourquoi », bref : « la fuite en masse, vers le meurtre en commun ».

Son enseignement ? « C’est des hommes et d’eux seulement qu’il faut avoir peur, toujours. »

La défaite, la vraie ? « La grande défaite, en tout, c’est d’oublier, et surtout ce qui vous a fait crever, et de crever sans comprendre jamais jusqu’à quel point les hommes sont vaches. »

Un remède (sans illusion) ? « Quand on sera au bord du trou faudra pas faire les malins nous autres, mais faudra pas oublier non plus, faudra raconter tout sans changer un mot, de ce qu’on a vu de plus vicieux chez les hommes et puis poser sa chique et puis descendre. Ça suffit comme boulot pour une vie tout entière. »

Les idées ? « Les idées, rien n’est plus vulgaire. Les encyclopédies sont pleines d’idées, il y en a quarante volumes, énormes, remplis d’idées. Très bonnes d’ailleurs, excellentes. Qui ont fait leur temps. Mais ça n’est pas la question. Ce n’est pas mon domaine, les idées, les messages. Je ne suis pas un homme à message. Je ne suis pas un homme à idées. » dira Céline beaucoup plus tard [3].

Alors, plutôt que les idées, le style. « Le Temps est hors de ses gonds » (« Time is out of join ») ?

Il faut un langage qui le dise.

« Je suis un homme à style. Le style, dame, tout le monde s’arrête devant, personne n’y vient à ce truc-là. Parce que c’est un boulot très dur. Il consiste à prendre les phrases, je vous le disais, en les sortant de leurs gonds [4] »

Le style ? Le « rendu émotif intime », l’humour, le rire.

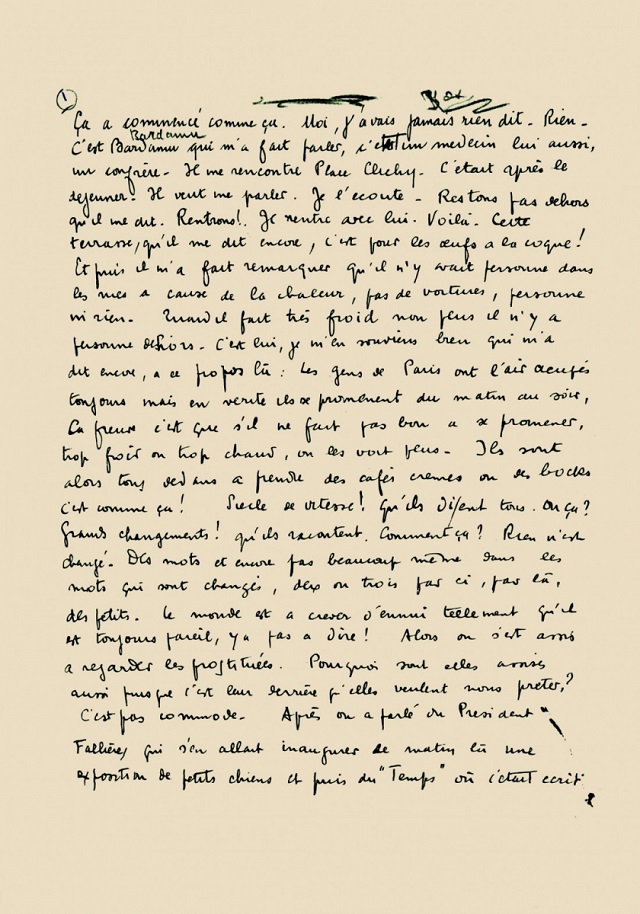

Manuscrit de la première page

Première page du manuscrit du Voyage.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Déposé à la Bibliothèque nationale de France depuis 2001, le manuscrit commence comme ça : « Ça a commencé comme ça. Moi, j’avais jamais rien dit. Rien. C’est Bardamu qui m’a fait parler, c’était un médecin lui aussi, un confrère. Il me rencontre place Clichy. » Mais la version publiée en 1932 est différente : « Ça débuté comme ça. Moi, j’avais jamais rien dit. Rien. C’est Arthur Ganate qui m’a fait parler. Arthur, un étudiant, un carabin lui aussi, un camarade. On se rencontre donc place Clichy. » [5].

Michel Simon lit les premières pages du Voyage

Tout le monde connaît la lecture que fit Fabrice Luchini de larges extraits du Voyage au bout de la nuit à partir de 1985. Elle lui a valu un tel succès que le comédien la reprend depuis le 7 janvier au Théâtre Antoine. On connaît moins aujourd’hui la lecture que Michel Simon fit en 1955 du début du Voyage et c’est dommage. « Je suis lyrique, le crime des crimes, surtout en France... Et lyrique comique » disait encore Céline. Pas besoin d’en rajouter dans la mise en scène ou dans l’emphase. Pour faire sentir « l’émotivité directe », la « petite musique » de Céline, il suffit d’écouter et de lire.

Vous pouvez écouter ci-dessous les premières pages du roman lues par Michel Simon en présence de Céline et d’Arletty (le magnéto enregistre). C’est la guerre.

« Le texte, sous la voix de bronze un peu gouailleuse de Michel Simon, est encore plus percutant qu’à la lecture et nous révèle, cette fois par l’oreille, quel maître prodigieux fut Céline dans la vision directe, et dans cette refonte de la syntaxe qui donne à chacune des phrases l’éclat de la vérité brute. » Théophile Briant, avril 1956.

« La lecture d’un passage du Voyage par Michel Simon (prodigieux) fait regretter que le comédien n’ait pas enregistré la totalité du livre. » Jean-Jacques Lefrère, Histoires littéraires [6].

Les premières pages du Voyage : la guerre

Ça a débuté comme ça. Moi, j’avais jamais rien dit. Rien.

C’est Arthur Ganate qui m’a fait parler. Arthur, un étudiant, un carabin lui aussi, un camarade. On se rencontre donc place Clichy. C’était après le déjeuner. Il veut me parler. Je l’écoute. « Restons pas dehors ! qu’il me dit. Rentrons ! » Je rentre avec lui. Voilà. « Cette terrasse, qu’il commence, c’est pour les oeufs à la coque ! Viens par ici ! » Alors, on remarque encore qu’il n’y avait personne dans les rues, à cause de la chaleur ; pas de voitures, rien. Quand il fait très froid, non plus, il n’y a personne dans les rues ; c’est lui, même que je m’en souviens, qui m’avait dit à ce propos : « Les gens de Paris ont l’air toujours d’être occupés, mais en fait, ils se promènent du matin au soir ; la preuve, c’est que, lorsqu’il ne fait pas bon à se promener, trop froid ou — trop chaud, on ne les voit plus ; ils sont tous dedans à prendre des cafés crème et des bocks. C’est ainsi ! Siècle de vitesse ! qu’ils disent. Où ça ? Grands changements ! qu’ils racontent.

Ça a débuté comme ça. Moi, j’avais jamais rien dit. Rien.

C’est Arthur Ganate qui m’a fait parler. Arthur, un étudiant, un carabin lui aussi, un camarade. On se rencontre donc place Clichy. C’était après le déjeuner. Il veut me parler. Je l’écoute. « Restons pas dehors ! qu’il me dit. Rentrons ! » Je rentre avec lui. Voilà. « Cette terrasse, qu’il commence, c’est pour les oeufs à la coque ! Viens par ici ! » Alors, on remarque encore qu’il n’y avait personne dans les rues, à cause de la chaleur ; pas de voitures, rien. Quand il fait très froid, non plus, il n’y a personne dans les rues ; c’est lui, même que je m’en souviens, qui m’avait dit à ce propos : « Les gens de Paris ont l’air toujours d’être occupés, mais en fait, ils se promènent du matin au soir ; la preuve, c’est que, lorsqu’il ne fait pas bon à se promener, trop froid ou — trop chaud, on ne les voit plus ; ils sont tous dedans à prendre des cafés crème et des bocks. C’est ainsi ! Siècle de vitesse ! qu’ils disent. Où ça ? Grands changements ! qu’ils racontent.Comment ça ? Rien n’est changé en vérité. Ils continuent à s’admirer et c’est tout. Et ça n’est pas nouveau non plus. Des mots, et encore pas beaucoup, même parmi les mots, qui sont changés ! Deux ou trois par-ci, par-là, des petits... » Bien fiers alors d’avoir fait sonner ces vérités utiles, on est demeurés là assis, ravis, à regarder les dames du café.

Après, la conversation est revenue sur le Président Poincaré qui s’en allait inaugurer, justement ce matin-là, une exposition de petits chiens ; et puis, de fil en aiguille, sur le Temps où c’était écrit. « Tiens, voilà un maître journal, le Temps ! » qu’il me taquine Arthur Ganate, à ce propos. « Y en a pas deux comme lui pour défendre la race française ! — Elle en a bien besoin la race française, vu qu’elle n’existe pas ! » que j’ai répondu moi pour montrer que j’étais documenté, et du tac au tac.

« Si donc ! qu’il y en a une ! Et une belle de race ! qu’il insistait lui, et même que c’est la plus belle race du monde et bien cocu qui s’en dédit ! » Et puis, le voilà parti à m’engueuler. J’ai tenu ferme bien entendu. « C’est pas vrai ! La race, ce que t’appelles comme ça, c’est seulement ce grand ramassis de miteux dans mon genre, chassieux, puceux, transis, qui ont échoué ici poursuivis par la faim, la peste, les tumeurs et le froid, venus vaincus des quatre coins du monde. Ils ne pouvaient pas aller plus loin à cause de la mer. C’est ça la France et puis c’est ça les Français.

— Bardamu, qu’il me fait alors gravement et un peu triste, nos pères nous valaient bien, n’en dis pas de mal !...

— T’as raison, Arthur, pour ça t’as raison ! Haineux et dociles, violés, volés, étripés et couillons toujours, ils nous valaient bien ! Tu peux le dire ! Nous ne changeons pas ! Ni de chaussettes, ni de maîtres, ni d’opinions, ou bien si tard, que ça n’en vaut plus la peine. On est nés fidèles, on en crève nous autres ! Soldats gratuits, héros pour tout le monde et singes parlants, mots qui souffrent, on est nous les mignons du Roi Misère. C’est lui qui nous possède ! Quand on est pas sages, il serre... On a ses doigts autour du cou, toujours, ça gêne pour parler, faut faire bien attention si on tient à pouvoir manger... Pour des riens, il vous étrangle... C’est pas une vie...

— Il y a l’amour, Bardamu !

— Arthur, l’amour c’est l’infini mis à la portée des caniches et j’ai ma dignité moi ! que je lui réponds.

— Parlons-en de toi ! T’es un anarchiste et puis voilà tout ! »

Un petit malin, dans tous les cas, vous voyez ça d’ici, et tout ce qu’il y avait d’avancé dans les opinions.

« Tu l’as dit, bouffi, que je suis anarchiste ! Et la preuve la meilleure, c’est que j’ai composé une manière de prière vengeresse et sociale dont tu vas me dire tout de suite des nouvelles : LES AILES EN OR ! C’est le titre !... » Et je lui récite alors :

Un Dieu qui compte les minutes et les sous, un Dieu désespéré, sensuel et grognon comme un cochon. Un cochon avec des ailes en or qui retombe partout, le ventre en l’air, prêt aux caresses, c’est lui, c’est notre maître. Embrassons-nous !

« Ton petit morceau ne tient pas devant la vie, j’en suis, moi, pour l’ordre établi et je n’aime pas la politique. Et d’ailleurs le jour où la patrie me demandera de verser mon sang pour elle, elle me trouvera moi bien sûr, et pas fainéant, prêt à le donner. » Voilà ce qu’il m’a répondu. Justement la guerre approchait de nous deux sans qu’on s’en soye rendu compte et je n’avais plus la tête très solide. Cette brève mais vivace discussion m’avait fatigué. Et puis, j’étais ému aussi parce que le garçon m’avait un peu traité de sordide à cause du pourboire. Enfin, nous nous réconciliâmes avec Arthur pour finir, tout à fait. On était du même avis sur presque tout.

« C’est vrai, t’as raison en somme, que j’ai convenu, conciliant, mais enfin on est tous assis sur une grande galère, on rame tous à tour de bras, tu peux pas venir me dire le contraire !... Assis sur des clous même à tirer tout nous autres ! Et qu’est-ce qu’on en a ? Rien ! Des coups de trique seulement, des misères, des bobards et puis des vacheries encore. On travaille ! qu’ils disent. C’est ça encore qu’est plus infect que toute reste, leur travail. On est en bas dans les cales à souffler de la gueule, puants, suintants des rouspignolles, et puis voilà ! En haut sur le pont, au frais, il y a les maîtres et qui s’en font pas, avec des belles femmes roses et gonflées de parfums sur les genoux. On nous fait monter sur le pont. Alors, ils mettent leurs chapeaux haut de forme et puis ils nous en mettent un bon coup de la gueule comme ça : « Bandes de charognes, c’est la guerre ! qu’ils font. On va les aborder, les saligauds qui sont sur la patrie n° 2 et on va leur faire sauter la caisse ! Allez ! Allez ! Y a de tout ce qu’il faut à bord ! Tous en choeur ! Gueulez voir d’abord un bon coup et que ça tremble : Vive la Patrie n° 2 ! ! Qu’on vous entende de loin ! Celui qui gueulera le plus fort, il aura la médaille et la dragée du bon jésus ! Nom de Dieu ! Et puis ceux qui ne voudront pas crever sur mer, ils pourront toujours aller crever sur terre où c’est fait bien plus vite encore qu’ici !

— C’est tout à fait comme ça ! » que m’approuva Arthur, décidément devenu facile à convaincre.

Mais voilà-t-y pas que juste devant le café où nous étions attablés un régiment se met à passer, et avec le colonel par-devant sur son cheval, et même qu’il avait l’air bien gentil et richement gaillard, le colonel ! Moi, je ne fis qu’un bond d’enthousiasme.

« J’ vais voir si c’est ainsi ! que je crie à Arthur, et me voici parti à m’engager, et au pas de course encore.

— T’es rien c... Ferdinand ! » qu’il me crie, lui Arthur en retour, vexé sans aucun doute par l’effet de mon héroïsme sur tout le monde qui nous regardait.

Ça m’a un peu froissé qu’il prenne la chose ainsi, mais ça m’a pas arrêté. J’étais au pas. « J’y suis, j’y reste ! » que je me dis.

« On verra bien, eh navet ! » que j’ai même encore eu le temps de lui crier avant qu’on tourne la rue avec le régiment derrière le colonel et sa musique. Ça s’est fait exactement ainsi.

Alors on a marché longtemps. Y en avait plus qu’il y en avait encore des rues, et puis dedans des civils et leurs femmes qui nous poussaient des encouragements, et qui lançaient des fleurs, des terrasses, devant les gares, des pleines églises. Il y en avait des patriotes ! Et puis il s’est mis à y en avoir moins des patriotes... La pluie est tombée, et puis encore de moins en moins et puis plus du tout d’encouragements, plus un seul, sur la route.

Nous n’étions donc plus rien qu’entre nous ? Les uns derrière les autres ? La musique s’est arrêtée. « En résumé, que je me suis dit alors, quand j’ai vu comment ça tournait, c’est plus drôle ! C’est tout à recommencer ! » J’allais m’en aller. Mais trop tard ! Ils avaient refermé la porte en douce derrière nous les civils. On était faits, comme des rats.

Céline en 1914 (à droite au 2ème rang). ZOOM : cliquer sur l’image

Tout au loin sur la chaussée, aussi loin qu’on pouvait voir, il y avait deux points noirs, au milieu, comme nous, mais c’était deux Allemands bien occupés à tirer depuis un bon quart d’heure.

Lui, notre colonel, savait peut-être pourquoi ces deux gens-là tiraient, les Allemands aussi peut-être qu’ils savaient, mais moi, vraiment, je savais pas. Aussi loin que je cherchais dans ma mémoire, je ne leur avais rien fait aux Allemands. J’avais toujours été bien aimable et bien poli avec eux. Je les connaissais un peu les Allemands, j’avais même été à l’école chez eux, étant petit, aux environs de Hanovre. J’avais parlé leur langue. C’était alors une masse de petits crétins gueulards avec des yeux pâles et furtifs comme ceux des loups ; on allait toucher ensemble les filles après l’école dans les bois d’alentour, où on tirait aussi à l’arbalète et au pistolet qu’on achetait même quatre marks. On buvait de la bière sucrée. Mais de là à nous tirer maintenant dans le coffret, sans même venir nous parler d’abord et en plein milieu de la route, il y avait de la marge et même un abîme. Trop de différence.

La guerre en somme c’était tout ce qu’on ne comprenait pas. Ça ne pouvait pas continuer.

Il s’était donc passé dans ces gens-là quelque chose d’extraordinaire ? Que je ne ressentais, moi, pas du tout.

J’avais pas dû m’en apercevoir...

Mes sentiments toujours n’avaient pas changé à leur égard. J’avais comme envie malgré tout d’essayer de comprendre leur brutalité, mais plus encore j’avais envie de m’en aller, énormément, absolument, tellement tout cela m’apparaissait soudain comme l’effet d’une formidable erreur.

« Dans une histoire pareille, il n’y a rien à faire, il n’y a qu’à foutre le camp », que je me disais, après tout... Au-dessus de nos têtes, à deux millimètres, à un millimètre peut-être des tempes, venaient vibrer l’un derrière l’autre ces longs fils d’acier tentants que tracent les balles qui veulent vous tuer, dans l’air chaud d’été. Jamais je ne m’étais senti aussi inutile parmi toutes ces balles et les lumières de ce soleil. Une immense, universelle moquerie.

Je n’avais que vingt ans d’âge à ce moment-là. Fermes désertes au loin, des églises vides et ouvertes, comme si les paysans étaient partis de ces hameaux pour la journée, tous, pour une fête à l’autre bout du canton, et qu’ils nous eussent laissé en confiance tout ce qu’ils possédaient, leur campagne, les charrettes, brancards en l’air, leurs champs, leurs enclos, la route, les arbres et même les vaches, un chien avec sa chaîne, tout quoi. Pour qu’on se trouve bien tranquilles à faire ce qu’on voudrait pendant leur absence. Ça avait l’air gentil de leur part. « Tout de même, s’ils n’étaient pas ailleurs ! — que je me disais — s’il y avait encore eu du monde par ici, on ne se serait sûrement pas conduits de cette ignoble façon ! Aussi mal ! On aurait pas osé devant eux ! Mais, il n’y avait plus personne pour nous surveiller ! Plus que nous, comme des mariés qui font des cochonneries quand tout le monde est paru. »

Je me pensais aussi (derrière un arbre) que j’aurais bien voulu le voir ici moi, le Déroulède dont on m’avait tant parlé, m’expliquer comment qu’il faisait, lui, quand il prenait une balle en plein bidon.

Ces Allemands accroupis sur la route, têtus et tirailleurs, tiraient mal, mais ils semblaient avoir des balles à en revendre, des pleins magasins sans doute. La guerre décidément, n’était pas terminée ! Notre colonel, il faut dire ce qui est, manifestait une bravoure stupéfiante ! Il se promenait au beau milieu de la chaussée et puis de long en large parmi les trajectoires aussi simplement que s’il avait attendu un ami sur le quai de la gare, un peu impatient seulement.

Moi d’abord la campagne, faut que je le dise tout de suite, j’ai jamais pu la sentir, je l’ai toujours trouvée triste, avec ses bourbiers qui n’en finissent pas, ses maisons où les gens n’y sont jamais et ses chemins qui ne vont nulle part. Mais quand on y ajoute la guerre en plus, c’est à pas y tenir. Le vent s’était levé, brutal, de chaque côté des talus, les peupliers mêlaient leurs rafales de feuilles aux petits bruits secs qui venaient de là-bas sur nous. Ces soldats inconnus nous rataient sans cesse, mais tout en nous entourant de mille morts, on s’en trouvait comme habillés. Je n’osais plus remuer.

Le colonel, c’était donc un monstre ! À présent, j’en étais assuré, pire qu’un chien, il n’imaginait pas son trépas ! Je conçus en même temps qu’il devait y en avoir beaucoup des comme lui dans notre armée, des braves, et puis tout autant sans doute dans l’armée d’en face. Qui savait combien ? Un, deux, plusieurs millions peut-être en tout ? Dès lors ma frousse devint panique. Avec des êtres semblables, cette imbécillité infernale pouvait continuer indéfiniment... Pourquoi s’arrêteraient-ils ? Jamais je n’avais senti plus implacable la sentence des hommes et des choses.

Serais-je donc le seul lâche sur la terre ? pensais-je. Et avec quel effroi !... Perdu parmi deux millions de fous héroïques et déchaînés et armés jusqu’aux cheveux ? Avec casques, sans casques, sans chevaux, sur motos, hurlants, en autos, sifflants, tirailleurs, comploteurs, volants, à genoux, creusant, se défilant, caracolant dans les sentiers, pétaradant, enfermés sur la terre, comme dans un cabanon, pour y tout détruire, Allemagne, France et Continents, tout ce qui respire, détruire, plus enragés que les chiens, adorant leur rage (ce que les chiens ne font pas), cent, mille fois plus enragés que mille chiens et tellement plus vicieux ! Nous étions jolis ! Décidément, je le concevais, je m’étais embarqué dans une croisade apocalyptique.

On est puceau de l’Horreur comme on l’est de la volupté. Comment aurais-je pu me douter moi de cette horreur en quittant la place Clichy ? Qui aurait pu prévoir avant d’entrer vraiment dans la guerre, tout ce que contenait la sale âme héroïque et fainéante des hommes ?

À présent, j’étais pris dans cette fuite en masse, vers le meurtre en commun, vers le feu... Ça venait des profondeurs et c’était arrivé.

Le colonel ne bronchait toujours pas, je le regardais recevoir, sur le talus, des petites lettres du général qu’il déchirait ensuite menu, les ayant lues sans hâte, entre les balles. Dans aucune d’elles, il n’y avait donc l’ordre d’arrêter net cette abomination ? On ne lui disait donc pas d’en haut qu’il y avait méprise ? Abominable erreur ? Maldonne ? Qu’on s’était trompé ? Que c’était des manoeuvres pour rire qu’on avait voulu faire, et pas des assassinats ! Mais non ! « Continuez, colonel, vous êtes dans la bonne voie ! » Voilà sans doute ce que lui écrivait le général des Entrayes, de la division, notre chef à tous, dont il recevait une enveloppe chaque cinq minutes, par un agent de la liaison, que la peur rendait chaque fois un peu plus vert et foireux. J’en aurais fait mon frère peureux de ce garçon-là ! Mais on n’avait pas le temps de fraterniser non plus.

Donc pas d’erreur ? Ce qu’on faisait à se tirer dessus, comme ça, sans même se voir, n’était pas défendu ! Cela faisait partie des choses qu’on peut faire sans mériter une bonne engueulade. C’était même reconnu, encouragé sans doute par les gens sérieux, comme le tirage au sort, les fiançailles, la chasse à courre !... Rien à dire. Je venais de découvrir d’un coup la guerre tout entière. J’étais dépucelé. Faut être à peu près seul devant elle comme je l’étais à ce moment-là pour bien la voir la vache, en face et de profil. On venait d’allumer la guerre entre nous et ceux d’en face, et à présent ça brûlait ! Comme le courant entre les deux charbons, dans la lampe à arc. Et il n’était pas près de s’éteindre le charbon ! On y passerait tous, le colonel comme les autres, tout mariole qu’il semblait être et sa carne ne ferait pas plus de rôti que la mienne quand le courant d’en face lui passerait entre les deux épaules. Il y a bien des façons d’être condamné à mort. Ah ! combien n’aurais-je pas donné à ce moment-là pour être en prison au lieu d’être ici, moi crétin ! Pour avoir, par exemple, quand c’était si facile, prévoyant, volé quelque chose, quelque part, quand il en était temps encore. On ne pense à rien ! De la prison, on en sort vivant, pas de la guerre. Tout le reste, c’est des mots.

Si seulement j’avais encore eu le temps, mais je ne l’avais plus ! Il n’y avait plus rien à voler ! Comme il ferait bon dans une petite prison pépère, que je me disais, où les balles ne passent pas ! Ne passent jamais ! J’en connaissais une toute prête, au soleil, au chaud ! Dans un rêve, celle de Saint-Germain précisément, si proche de la forêt, je la connaissais bien, je passais souvent par là, autrefois. Comme on change ! J’étais un enfant alors, elle me faisait peur la prison. C’est que je ne connaissais pas encore les hommes. Je ne croirai plus jamais à ce qu’ils disent, à ce qu’ils pensent. C’est des hommes et d’eux seulement qu’il faut avoir peur, toujours.

Combien de temps faudrait-il qu’il dure leur délire, pour qu’ils s’arrêtent épuisés, enfin, ces monstres ? Combien de temps un accès comme celui-ci peut-il bien durer ? Des mois ? Des années ? Combien . Peut-être jusqu’à la mort de tout le monde, de tous les fous ? Jusqu’au dernier ? Et puisque les événements prenaient ce tour désespéré je me décidais à risquer le tout pour le tout, à tenter la dernière démarche, la suprême, essayer, moi, tout seul, d’arrêter la guerre ! Au moins dans ce coin-là où j’étais.

Le colonel déambulait à deux pas. J’allais lui parler. Jamais je ne l’avais fait. C’était le moment d’oser. Là où nous en étions il n’y avait presque plus rien à perdre. « Qu’est-ce que vous voulez ? » me demanderait-il, j’imaginais, très surpris bien sûr par mon audacieuse interruption. Je lui expliquerais alors les choses telles que je les concevais. On verrait ce qu’il en pensait, lui. Le tout c’est qu’on s’explique dans la vie. A deux on y arrive mieux que tout seul.

J’allais faire cette démarche décisive quand, à l’instant même, arriva vers nous au pas de gymnastique, fourbu, dégingandé, un cavalier à pied (comme on disait alors) avec son casque renversé à la main, comme Bélisaire, et puis tremblant et bien souillé de boue, le visage plus verdâtre encore que celui de l’autre agent de liaison. Il bredouillait et semblait éprouver comme un mal inouï, ce cavalier, à sortir d’un tombeau et qu’il en avait tout mal au cœur. Il n’aimait donc pas les balles ce fantôme lui non plus ? Les prévoyait-il comme moi ?

« Qu’est-ce que c’est ? » l’arrêta net le colonel, brutal, dérangé, en jetant dessus ce revenant une espèce de regard en acier.

De le voir ainsi cet ignoble cavalier dans une tenue aussi peu réglementaire, et tout foirant d’émotion, ça le courrouçait fort notre colonel. Il n’aimait pas cela du tout la peur. C’était évident. Et puis ce casque à la main surtout, comme un chapeau melon, achevait de faire joliment mal dans notre régiment d’attaque, un régiment qui s’élançait dans la guerre. Il avait l’air de la saluer lui, ce cavalier à pied, la guerre, en entrant.

Sous ce regard d’opprobre, le messager vacillant se remit au « garde-à-vous », les petits doigts sur la couture du pantalon, comme il se doit dans ces cas-là. Il oscillait ainsi, raidi, sur le talus, la transpiration lui coulant le long de la jugulaire, et ses mâchoires tremblaient si fort qu’il en poussait des petits cris avortés, tel un petit chien qui rêve. On ne pouvait démêler s’il voulait nous parler ou bien s’il pleurait.

Nos Allemands accroupis au fin bout de la route venaient justement de changer d’instrument. C’est à la mitrailleuse qu’ils poursuivaient à présent leurs sottises ; ils en craquaient comme de gros paquets d’allumettes et tout autour de nous venaient voler des essaims de balles rageuses, pointilleuses comme des guêpes.

L’homme arriva tout de même à sortir de sa bouche quelque chose d’articulé.

« Le maréchal des logis Barousse vient d’être tué, mon colonel, qu’il dit tout d’un trait.

— Et alors ?

— Il a été tué en allant chercher le fourgon à pain sur la route des Étrapes, mon colonel !

— Et alors ?

— Il a été éclaté par un obus !

— Et alors, nom de Dieu !

— Et voilà ! Mon colonel...

— C’est tout ?

— Oui, c’est tout, mon colonel.

— Et le pain ? » demanda le colonel.

Ce fut la fin de ce dialogue parce que je me souviens bien qu’il a eu le temps de dire tout juste : « Et le pain ? » Et puis ce fut tout. Après ça, rien que du feu et puis du bruit avec. Mais alors un de ces bruits comme on ne croirait jamais qu’il en existe. On en a eu tellement plein les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, tout de suite, du bruit, que je croyais bien que c’était fini ; que j’étais devenu du feu et du bruit moi-même.

Et puis non, le feu est parti, le bruit est resté longtemps dans ma tête, et puis les bras et les jambes qui tremblaient comme si quelqu’un vous les secouait de par-derrière. Ils avaient l’air de me quitter et puis ils me sont restés quand même mes membres. Dans la fumée qui piqua les yeux encore pendant longtemps, l’odeur pointue de la poudre et du soufre nous restait comme pour tuer les punaises et les puces de la terre entière.

Tout de suite après ça, j’ai pensé au maréchal des logis Barousse qui venait d’éclater comme l’autre nous l’avait appris. C’était une bonne nouvelle. Tant mieux l que je pensais tout de suite ainsi : « C’est une bien grande charogne en moins dans le régiment ! » Il avait voulu me faire passer au Conseil pour une boîte de conserve. « Chacun sa guerre ! » que je me dis. De ce côté-là, faut en convenir, de temps en temps, elle avait l’air de servir à quelque chose la guerre ! J’en connaissais bien encore trois ou quatre dans le régiment, de sacrés ordures que j’aurais aidés bien volontiers à trouver un obus comme Barousse.

Quant au colonel, lui, je ne lui voulais pas de mal. Lui pourtant aussi il était mort. Je ne le vis plus, tout d’abord. C’est qu’il avait été déporté sur le talus, allongé sur le flanc par l’explosion et projeté jusque dans les bras du cavalier à pied, le messager, fini lui aussi. Ils s’embrassaient tous les deux pour le moment et pour toujours. mais le cavalier n’avait plus sa tête, rien qu’ une ouverture au-dessus du cou, avec du sang dedans qui mijotait en glouglous comme de la confiture dans la marmite. Le colonel avait son ventre ouvert, il en faisait une sale grimace. Ça avait dû lui faire du mal ce coup-là au moment où c’était arrivé. Tant pis pour lui ! S’il était parti dès les premières balles, ça ne lui serait pas arrivé.

Toutes ces viandes saignaient énormément ensemble.

Des obus éclataient encore à la droite et à la gauche de la scène.

J’ai quitté ces lieux sans insister, joliment heureux d’avoir un aussi beau prétexte pour foutre le camp. J’en chantonnais même un brin, en titubant, comme quand on a fini une bonne partie de canotage et qu’on a les jambes un peu drôles. « Un seul obus ! C’est vite arrangé les affaires tout de même avec un seul obus », que je me disais. « Ah ! dis donc ! que je me répétais tout le temps. Ah ! dis donc !... »

Il n’y avait plus personne au bout de la route. Les Allemands étaient partis. Cependant, j’avais appris très vite ce coup-là à ne plus marcher désormais que dans le profil des arbres. J’avais hâte d’arriver au campement pour savoir s’il y en avait d’autres au régiment qui avaient été tués en reconnaissance. Il doit y avoir des bons trucs aussi, que je me disais encore, pour se faire faire prisonnier !... Çà et là des morceaux de fumée âcre s’accrochaient aux mottes. « Ils sont peut-être tous morts à l’heure actuelle ? que je me demandais. Puisqu’ils ne veulent rien comprendre à rien, c’est ça qui serait avantageux et pratique qu’ils soient tous tués très vite... Comme ça on en finirait tout de suite... On rentrerait chez soi... On repasserait peut-être place Clichy en triomphe... Un ou deux seulement qui survivraient... Dans mon désir... Des gars gentils et bien balancés, derrière le général, tous les autres seraient morts comme le colon... Comme Barousse... comme Vanaille... (une autre vache)... etc. On nous couvrirait de décorations, de fleurs, on passerait sous l’Arc de Triomphe. On entrerait au restaurant, on vous servirait sans payer, on payerait plus rien, jamais plus de la vie ! On est les héros ! qu’on dirait au moment de la note... Des défenseurs de la Patrie ! Et ça suffirait !... On payerait avec des petits drapeaux français !... La caissière refuserait même l’argent des héros et même elle vous en donnerait, avec des baisers quand on passerait devant sa caisse. Ça vaudrait la peine de vivre. »

Je m’aperçus en fuyant que je saignais du bras, mais un peu seulement, pas une blessure suffisante du tout, une écorchure. C’était à recommencer.

Il se remit à pleuvoir, les champs des Flandres bavaient l’eau sale. Encore pendant longtemps je n’ai rencontré personne, rien que le vent et puis peu après le soleil. De temps en temps, je ne savais d’où, une balle, comme ça, à travers le soleil et l’air me cherchait, guillerette, entêtée à me tuer, dans cette solitude, moi. Pourquoi ? Jamais plus, même si je vivais encore cent ans, je ne me promènerais à la campagne. C’était juré.

En allant devant moi, je me souvenais de la cérémonie de la veille. Dans un pré qu’elle avait eu lieu cette cérémonie, au revers d’une colline ; le colonel avec sa grosse voix avait harangué le régiment : « Haut les coeurs ! qu’il avait dit... Haut les coeurs ! et vive la France ! » Quand on a pas d’imagination, mourir c’est peu de chose, quand on en a, mourir c’est trop. Voilà mon avis. Jamais je n’avais compris tant de choses à la fois.

Le colonel n’avait jamais eu d’imagination lui. Tout son malheur à cet homme était venu de là, le nôtre sur tout. Étais-je donc le seul à avoir l’imagination de la mort dans ce régiment ? Je préférais la mienne de mort, tardive... Dans vingt ans... Trente ans... Peut-être davantage, à celle qu’on me voulait de suite, à bouffer de la boue des Flandres, à pleine bouche, plus que la bouche même, fendue jusqu’aux oreilles, par un éclat. On a bien le droit d’avoir une opinion sur sa propre mort. Mais alors où aller ? Droit devant moi ? Le dos à l’ennemi. Si les gendarmes ainsi, m’avaient pincé en vadrouille, je crois bien que mon compte eût été bon. On m’aurait jugé le soir même, très vite, à la bonne franquette, dans une classe d’école licenciée. Il y en avait beaucoup des vides des classes, partout où nous passions. On aurait joué avec moi à la justice comme on joue quand le maître est parti. Les gradés sur l’estrade, assis, moi debout, menottes aux mains devant les petits pupitres. Au matin, on m’aurait fusillé : douze balles, plus une. Alors ?

Et je repensais encore au colonel, brave comme il était cet homme-là, avec sa cuirasse, son casque et ses moustaches, on l’aurait montré se promenant comme je l’avais vu moi, sous les balles et les obus, dans un music-hall, c’était un spectacle à remplir l’Alhambra d’alors, il aurait éclipsé Fragson, dans l’époque dont je vous parle une formidable vedette, cependant. Voilà ce que je pensais moi. Bas les coeurs ! que je pensais moi.

Après des heures et des heures de marche furtive et prudente, j’aperçus enfin nos soldats devant un hameau de fermes. C’était un avant-poste à nous. Celui d’un escadron qui était logé par là. Pas un tué chez eux, qu’on m’annonça. Tous vivants ! Et moi qui possédais la grande nouvelle : « Le colonel est mort ! » que je leur criai, dès que je fus assez près du poste. « C’est pas les colonels qui manquent ! » que me répondit le brigadier Pistil, du tac au tac, qu’était justement de garde lui aussi et même de corvée.

« Et en attendant qu’on le remplace le colonel, va donc, eh carotte, toujours à la distribution de bidoche avec Empouille et Kerdoncuff et puis, prenez deux sacs chacun, c’est derrière l’église que ça se passe... Qu’on voit là-bas... Et puis vous faites pas refiler encore rien que les os comme hier, et puis tâchez de vous démerder pour être de retour à l’escouade avant la nuit, salopards ! »

On a repris la route tous les trois donc.

« Je leur raconterai plus rien à l’avenir ! » que je me disais, vexé. Je voyais bien que c’était pas la peine de leur rien raconter à ces gens-là, qu’un drame comme j’en avais vu un, c’était perdu tout simplement pour des dégueulasses pareils ! qu’il était trop tard pour que ça intéresse encore. Et dire que huit jours plus tôt on en aurait mis sûrement quatre colonnes dans les journaux et ma photographie pour la mort d’un colonel comme c’était arrivé. Des abrutis.

C’était donc dans une prairie d’août qu’on distribuait toute la viande pour le régiment, — ombrée de cerisiers et brûlée déjà par la fin d’été. Sur des sacs et des toiles de tentes largement étendues et sur l’herbe même, il y en avait pour des kilos et des kilos de tripes étalées, de gras en flocons jaunes et pâles, des moutons éventrés avec leurs organes en pagaie, suintant en ruisselets ingénieux dans la verdure d’alentour, un boeuf entier sectionné en deux, pendu à l’arbre, et sur lequel s’escrimaient encore en jurant les quatre bouchers du régiment pour lui tirer des morceaux d’abattis. On s’engueulait ferme entre escouades à propos de graisses, et de rognons surtout, au milieu des mouches comme on en voit que dans ces moments-là, importantes et musicales comme des petits oiseaux.

Et puis du sang encore et partout, à travers l’herbe, en flaques molles et confluentes qui cherchaient la bonne pente. On tuait le dernier cochon quelques pas plus loin. Déjà quatre hommes et un boucher se disputaient certaines tripes à venir.

« C’est toi eh vendu ! qui l’as étouffé hier l’aloyau !... »

J’ai eu le temps encore de jeter deux ou trois regards sur ce différend alimentaire, tout en m’appuyant contre un arbre et j’ai dû céder à une immense envie de vomir, et pas qu’un peu, jusqu’à l’évanouissement.

On m’a bien ramené jusqu’au cantonnement sur une civière, mais non sans profiter de l’occasion pour me barboter mes deux sacs en toile cachou.

Je me suis réveillé dans une autre engueulade du brigadier. La guerre ne passait pas.

La lecture de Michel Simon s’arrête là.

- Céline, blessé (au centre), à l’hôpital du val de Grâce le 1er décembre 1914.

Au chef d’État-major, avec ses quatre galons, ce souci de confort donnait bien du boulot. Les exigences ménagères du général des Entrayes l’agaçaient. Surtout que lui, jaune, gastritique au possible et constipé, n’était nullement porté sur la nourriture. Il lui fallait quand même manger ses neufs à la coque à la table du général et recevoir en cette occasion ses doléances. On est militaire ou on ne l’est pas. Toutefois, je n’arrivais pas à le plaindre ce que c’était un bien grand saligaud comme officier.

Faut en juger. Quand nous avions donc traîné jusqu’au soir de chemins en collines et de luzernes en carottes, on finissait tout de même par s’arrêter pour que notre général puisse coucher quelque part. On lui cherchait, et on lui trouvait un village calme, bien à l’abri, où les troupes ne campaient pas encore et s’il y en avait déjà dans le village des troupes, elles décampaient en vitesse, on les foutait à la porte, tout simplement ; à la belle étoile, même si elles avaient déjà formé les faisceaux.

Le village c’était réservé rien que pour l’État-major, ses chevaux, ses cantines, ses valises, et aussi pour ce saligaud de commandant. Il s’appelait Pinçon ce salaud là, le commandant Pinçon. J’espère qu’à l’heure actuelle il est bien crevé (et pas d’une mort pépère). Mais à ce moment-là, dont je parle, il était encore salement vivant le Pinçon. Il nous réunissait chaque soir les hommes de la liaison et puis alors il nous engueulait un bon coup pour nous remettre dans la ligne et pour essayer de réveiller nos ardeurs. Il nous envoyait à tous les diables, nous qui avions traîné toute la journée derrière le général. Pied à terre ! À cheval ! Repied à terre ! Comme ça à lui porter ses ordres, de-ci, de-là. On aurait aussi bien fait de nous noyer quand c’était fini. C’eût été plus pratique pour tout le monde.

« Allez-vous-en tous ! Allez rejoindre vos régiments ! Et vivement ! qu’il gueulait.

— Où qu’il est le régiment, mon commandant ? qu’on demandait nous...

— Il est à Barbagny.

— Où que c’est Barbagny ?

— C’est par là ! »

Par là, où il montrait, il n’y avait rien que la nuit, comme partout d’ailleurs, une nuit énorme qui bouffait la route à deux pas de nous et même qu’il n’en sortait du noir qu’un petit bout de route grand comme la langue.

Allez donc le chercher son Barbagny dans la fin d’un monde ! Il aurait fallu qu’on sacrifiât pour le retrouver son Barbagny au moins un escadron tout entier ! Et encore un escadron de braves ! Et moi qui n’étais point brave et qui ne voyais pas du tout pourquoi je l’aurais été brave, j’avais évidemment encore moins envie que personne de retrouver son Barbagny, dont il nous parlait d’ailleurs lui-même absolument au hasard. C’était comme si on avait essayé en m’engueulant très fort de me donner l’envie d’aller me suicider. Ces choses-là on les a ou on ne les a pas.

De toute cette obscurité si épaisse qu’il vous semblait qu’on ne reverrait plus son bras dès qu’on l’étendait un peu plus loin que l’épaule, je ne savais qu’une chose, mais cela alors tout à fait certainement, c’est qu’elle contenait des volontés homicides énormes et sans nombre.

Cette gueule d’État-major n’avait de cesse dès le soir revenu de nous expédier au trépas et ça le prenait souvent dès le coucher du soleil. On luttait un peu avec lui à coups d’inertie, on s’obstinait à ne pas le comprendre, on s’accrochait au cantonnement pépère tant bien que mal, tant qu’on pouvait, mais enfin quand on ne voyait plus les arbres, à la fin, il fallait consentir tout de même à s’en aller mourir un peu ; le dîner du général était prêt. Tout se passait alors à partir de ce moment-là, selon les hasards. Tantôt on le trouvait et tantôt on ne le trouvait pas le régiment et son Barbagny. C’était surtout par erreur qu’on les retrouvait parce que les sentinelles de l’escadron de garde tiraient sur nous-en arrivant. On se faisait reconnaître ainsi forcément et on achevait presque toujours la nuit en corvées de toutes natures, à porter beaucoup de ballots d’avoine et des seaux d’eau en masse, à se faire engueuler jusqu’à en être étourdi en plus du sommeil.

Au matin on repartait, groupe de la liaison, tous les cinq pour le quartier du général des Entrayes, pour continuer la guerre.

Mais la plupart du temps on ne le trouvait pas le régiment et on attendait seulement le jour en cerclant autour des villages sur les chemins inconnus, à la lisière des hameaux évacués, et les taillis sournois, on évitait tout ça autant qu’on le pouvait à cause des patrouilles allemandes. Il fallait bien être quelque part cependant en attendant le matin, quelque part dans la nuit. On ne pouvait pas éviter tout. Depuis ce temps-là, je sais ce que doivent éprouver les lapins en garenne.

Ça vient drôlement la pitié. Si on avait dit au commandant Pinçon qu’il n’était qu’un sale assassin lâche, on lui aurait fait un plaisir énorme, celui de nous faire fusiller, séance tenante, par le capitaine de gendarmerie, qui ne le quittait jamais d’une semelle et qui, lui, ne pensait précisément qu’à cela. C’est pas aux Allemands qu’il en voulait, le capitaine de gendarmerie.

Nous dûmes donc courir les embuscades pendant des nuits et des nuits imbéciles qui se suivaient, rien qu’avec l’espérance de moins en moins raisonnable d’en revenir et celle-là seulement et aussi que si on en revenait qu’on n’oublierait jamais, absolument jamais, qu’on avait découvert sur la terre un homme bâti comme vous et moi, mais bien plus charognard que les crocodiles et les requins qui passent entre deux eaux la gueule ouverte autour des bateaux d’ordures et de viandes pourries qu’on va leur déverser au large, à La Havane.

La grande défaite, en tout, c’est d’oublier, et surtout ce qui vous a fait crever, et de crever sans comprendre jamais jusqu’à quel point les hommes sont vaches. Quand on sera au bord du trou faudra pas faire les malins nous autres, mais faudra pas oublier non plus, faudra raconter tout sans changer un mot, de ce qu’on a vu de plus vicieux chez les hommes et puis poser sa chique et puis descendre. Ça suffit comme boulot pour une vie tout entière.

Je l’aurais bien donné aux requins à bouffer moi, le commandant Pinçon, et puis son gendarme avec, pour leur apprendre à vivre ; et puis mon cheval aussi en même temps pour qu’il ne souffre plus, parce qu’il n’en avait plus de dos ce grand malheureux, tellement qu’il avait mal, rien que deux plaques de chair qui lui restaient à la place, sous la selle, larges comme mes deux mains et suintantes, à vif, avec des grandes traînées de pus qui lui coulaient par les bords de la couverture jusqu’aux jarrets. Il fallait cependant trotter là-dessus, un, deux... Il s’en tortillait de trotter. Mais les chevaux c’est encore bien plus patient que des hommes. Il ondulait en trottant. On ne pouvait plus le laisser qu’au grand air. Dans les granges, à cause de l’odeur qui lui sortait des blessures, ça sentait si fort, qu’on en restait suffoqué. En montant dessus son dos, ça lui faisait si mal qu’il se courbait, comme gentiment, et le ventre lui en arrivait alors aux genoux. Ainsi on aurait dit qu’on grimpait sur un âne. C’était plus commode ainsi, faut l’avouer. On était bien fatigués nous-mêmes, avec tout ce qu’on supportait en aciers sur la tête et sur les épaules. Le général des Entrayes, dans la maison réservée, attendait son dîner. Sa table était mise, la lampe à sa place.

« Foutez-moi tous le camp, nom de Dieu, nous sommait une fois de plus le Pinçon, en nous balançant sa lanterne à hauteur du nez. On va se mettre à table ! Je ne vous le répéterai plus ! Vont-ils s’en aller ces charognes ! » qu’il hurlait même. Il en reprenait, de rage, à nous envoyer crever ainsi, ce diaphane, quelques couleurs aux joues. Quelquefois le cuisinier du général nous repassait avant qu’on parte un petit morceau, il en avait de trop à bouffer le général, puisqu’il touchait d’après le règle ment quarante rations pour lui tout seul ! Il n’était plus jeune cet homme-là. Il devait même être tout près de la retraite. Il pliait aussi des genoux en marchant. Il devait se teindre les moustaches.

Ses artères, aux tempes, cela se voyait bien à la lampe, quand on s’en allait, dessinaient des méandres comme la Seine à la sortie de Paris. Ses filles étaient grandes, disait on, pas mariées, et comme lui, pas riches. C’était peut être à cause de ces souvenirs-là qu’il avait tant l’air vétillard et grognon, comme un vieux chien qu’on aurait dérangé dans ses habitudes et qui essaye de retrouver son panier à coussin partout où on veut bien lui ouvrir la porte. Il aimait les beaux jardins et les rosiers, il n’en ratait pas une, de roseraie, partout où nous passions. Personne comme les généraux pour aimer les rosiers. C’est connu. Tout de même on se mettait en route. Le boulot c’était pour les faire passer au trot les canards. Ils avaient peur de bouger à cause des plaies d’abord et puis ils avaient peur de nous et de la nuit aussi, ils avaient peur de tout, quoi ! Nous aussi ! Dix fois on s’en retournait pour lui redemander la route au commandant. Dix fois qu’il nous traitait de fainéants et de tire-au-cul dégueulasses. À coups d’éperons enfin on franchissait le dernier poste de garde, on leur passait le mot aux plantons et puis on plongeait d’un coup dans la sale aventure, dans les ténèbres de ces pays à personne.

À force de déambuler d’un bord de l’ombre à l’autre, on finissait par s’y reconnaître un petit peu, qu’on croyait du moins... Dès qu’un nuage semblait plus clair qu’un autre on se disait qu’on avait vu quelque chose... Mais devant soi, il n’y avait de sûr que l’écho allant et venant, l’écho du bruit que faisaient les chevaux en trottant, un bruit qui vous étouffe, énorme, tellement qu’on en veut pas. Ils avaient l’air de trotter jusqu’au ciel, d’appeler tout ce qu’il y avait sur la terre les chevaux, pour nous faire massacrer. On aurait pu faire ça d’ailleurs d’une seule main, avec une carabine, il suffisait de l’appuyer en nous attendant, le long d’un arbre. Je me disais toujours que la première lumière qu’on verrait ce serait celle du coup de fusil de la fin.

Depuis quatre semaines qu’elle durait, la guerre, on était devenus si fatigués, si malheureux, que j’en avais perdu, à force de fatigue, un peu de ma peur en route. La torture d’être tracassés jour et nuit par ces gens, les gradés, les petits surtout, plus abrutis, plus mesquins et plus haineux encore que d’habitude, ça finit par faire hésiter les plus entêtés, à vivre encore.

Ah ! l’envie de s’en aller ! Pour dormir ! D’abord ! Et s’il n’y a plus vraiment moyen de partir pour dormir alors l’envie de vivre s’en va toute seule. Tant qu’on y resterait en vie faudrait avoir l’air de chercher le régiment. Pour que dans le cerveau d’un couillon la pensée fasse un tour, il faut qu’il lui arrive beaucoup de choses et des bien cruelles. Celui qui m’avait fait penser pour la première fois de ma vie, vraiment penser, des idées pratiques et bien à moi, c’était bien sûrement le commandant Pinçon, cette gueule de torture. Je pensais donc à lui aussi fortement que je pouvais, tout en brinquebalant, garni, croulant sous les armures, accessoire figurant dans cette incroyable affaire internationale, où je m’étais embarqué d’enthousiasme... Je l’avoue.

Chaque mètre d’ombre devant nous était une promesse nouvelle d’en finir et de crever, mais de quelle façon ? Il n’y avait guère d’imprévu dans cette histoire que l’uniforme de l’exécutant. Serait-ce un d’ici ? Ou bien un d’en face ?

Je ne lui avais rien fait, moi, à ce Pinçon ! À lui, pas plus d’ailleurs qu’aux Allemands !... Avec sa tête de pêche pourrie, ses quatre galons qui lui scintillaient partout de sa tête au nombril, ses moustaches rêches et ses genoux aigus, et ses jumelles qui lui pendaient au cou comme une cloche de vache, et sa carte au 1/1000, donc ? Je me demandais quelle rage d’envoyer crever les autres le possédait celui-là ? Les autres qui n’avaient pas de carte. Nous quatre cavaliers sur la route nous faisions autant de bruit qu’un demi-régiment. On devait nous entendre venir à quatre heures de là ou bien c’est qu’on voulait pas nous entendre. Cela demeurait possible... Peut-être qu’ils avaient peur de nous les Allemands ? Qui sait ? Un mois de sommeil sur chaque paupière voilà ce que nous portions et autant derrière la tête, en plus de ces kilos de ferraille.

Ils s’exprimaient mal mes cavaliers d’escorte. Ils parlaient à peine pour tout dire. C’étaient des garçons venus du fond de la Bretagne pour le service et tout ce qu’ils savaient ne venait pas de l’école, mais du régiment. Ce soir-là, j’avais essayé de m’entretenir un peu du village de Barbagny avec celui qui était à côté de moi et qui s’appelait Kersuzon.

« Dis donc, Kersuzon, que je lui dis, c’est les Ardennes ici tu sais... Tu ne vois rien toi loin devant nous ? Moi, je vois rien du tout...

— C’est tout noir comme un cul », qu’il m’a répondu Kersuzon. Ça suffisait...

« Dis donc, t’as pas entendu parler de Barbagny toi dans la journée ? Par où que c’était ? que je lui ai demandé encore.

— Non. »

Et voilà.

On ne l’a jamais trouvé le Barbagny. On a tourné sur nous-mêmes seulement jusqu’au matin, jusqu’à un autre village, où nous attendait l’homme aux jumelles. Son général prenait le petit café sous la tonnelle devant la maison du Maire quand nous arrivâmes.

« Ah ! comme c’est beau la jeunesse, Pinçon ! » qu’il lui a fait remarquer très haut à son chef d’État-major en nous voyant passer, le vieux. Ceci dit, il se leva et partit faire un pipi et puis encore un tour les mains derrière le dos, voûté. Il était très fatigué ce matin-là, m’a soufflé l’ordonnance, il avait mal dormi le général, quelque chose qui le tracassait dans la vessie, qu’on racontait.

Kersuzon me répondait toujours pareil quand je le questionnais la nuit, ça finissait par me distraire comme un tic. Il m’a répété ça encore deux ou trois fois à propos du noir et du cul et puis il est mort, tué qu’il a été, quelque temps plus tard, en sortant d’un village, je m’en souviens bien, un village qu’on avait pris pour un autre, par des Français qui nous avaient pris pour des autres.

C’est même quelques jours après la mort de Kersuzon qu’on a réfléchi et qu’on a trouvé un petit moyen, dont on était bien content, pour ne plus se perdre dans la nuit. Donc, on nous foutait à la porte du cantonnement. Bon. Alors on disait plus rien. On ne rouspétait plus. « Allez-vous-en ! qu’il faisait, comme d’habitude, la gueule en cire.

— Bien mon commandant ! »

Et nous voilà dès lors partis du côté du canon et sans se faire prier tous les cinq. On aurait dit qu’on allait aux cerises. C’était bien vallonné de ce côté-là. C’était la Meuse, avec ses collines, avec des vignes dessus, du raisin pas encore mûr et l’automne, et des villages en bois bien séchés par trois mois d’été, donc qui brûlaient facilement. On avait remarqué ça nous autres, une nuit qu’on savait plus du tout où aller. Un village brûlait toujours du côté du canon. On en approchait pas beaucoup, pas de trop, on le regardait seulement d’assez loin le village, en spectateurs pourrait-on dire, à dix, douze kilomètres par exemple. Et tous les soirs ensuite vers cette époque là, bien des villages se sont mis à flamber à l’horizon, ça se répétait, on en était entourés, comme par un très grand cercle d’une drôle de fête de tous ces pays-là qui brûlaient, devant soi et des deux côtés, avec des flammes qui montaient et léchaient les nuages.

On voyait tout y passer dans les flammes, les élises, les granges, les unes après les autres, les meules qui donnaient des flammes plus animées, plus hautes que le reste, et puis les poutres qui se redressaient tout droit dans la nuit avec des barbes de flammèches avant de chuter dans la lumière. Ça se remarque bien comment que ça brûle un village, même à vingt kilomètres. C’était gai. Un petit hameau de rien du tout qu’on apercevait même pas pendant la journée, au fond d’une moche petite campagne, eh bien, on a pas idée la nuit, quand il brûle, de l’effet qu’il peut faire ! On dirait Notre-Dame ! Ça dure bien toute une nuit à brûler un village, même un petit, à la fin on dirait une fleur énorme, puis, rien qu’un bouton, puis plus rien.

Ça fume et alors c’est le matin.

Les chevaux qu’on laissait tout sellés, dans les champs à côté de nous, ne bougeaient pas. Nous, on allait roupiller dans l’herbe, sauf un, qui prenait la garde, à son tour, forcément. Mais quand on a des feux à regarder la nuit passe bien mieux, c est plus rien à endurer, c’est plus de la solitude.

Malheureux qu’ils n’ont pas duré les villages... Au bout d’un mois, dans ce canton-là, il n’y en avait déjà plus. Les forêts, on a tiré dessus aussi, au canon. Elles n’ont pas existé huit jours les forêts. Ça fait encore des beaux feux les forêts, mais ça dure à peine.

Après ce temps-là, les convois d’artillerie prirent toutes les routes dans un sens et les civils qui se sauvaient ; dans l’autre.

En somme, on ne pouvait plus, nous, ni aller, ni revenir ; fallait rester où on était.

On faisait queue pour aller crever. Le général même ne trouvait plus de campements sans soldats. Nous finîmes par coucher tous en pleins champs, général ou pas. Ceux qui avaient encore un peu de coeur l’ont perdu. C’est à partir de ces mois-là qu’on a commencé à fusiller des troupiers pour leur remonter le moral, par escouades, et que le gendarme s’est mis à être cité à l’ordre du jour pour la manière dont il faisait sa petite guerre à lui, la profonde, la vraie de vraie.

- Céline, médaillé, à l’hôpital du val de Grâce en 1914.

Un matin en rentrant de reconnaissance, le lieutenant de Sainte-Engence invitait les autres officiers à constater qu’il ne leur racontait pas des blagues. « J’en ai sabré deux ! » assurait-il à la ronde, et montrait en même temps son sabre où, c’était vrai, le sang caillé comblait la petite rainure, faite exprès pour ça.

« Il a été épatant ! Bravo, Sainte-Engence !... Si vous l’aviez vu, messieurs ! Quel assaut ! » appuyait le capitaine Ortolan.

C’était dans l’escadron d’Ortolan que ça venait de se passer.

« Je n’ai rien perdu de l’affaire ! Je n’en étais pas loin ! Un coup de pointe au cou en avant et à droite !... Toc ! Le premier tombe !... Une autre pointe en pleine poitrine !... À gauche ! Traversez ! Une véritable parade de concours, .. messieurs !... Encore bravo, Sainte Engence ! Deux lanciers ! À un kilomètre d’ici ! Les deux gaillards y sont encore ! En pleins labours ! La guerre est finie pour eux, hein, Sainte-Engence ?... Quel coup double ! Ils ont dû se vider comme des lapins ! »

Le lieutenant de Sainte-Engence, dont le cheval avait longuement galopé, accueillait les hommages et compliments des camarades avec modestie. À présent qu’Ortolan s’était porté garant de l’exploit, il était rassuré et il prenait du large, il ramenait sa jument au sec en la faisant tourner lentement en cercle autour de l’escadron rassemblé comme s’il se fût agi des suites d’une épreuve de haies.

« Nous devrions envoyer là-bas tout de suite une autre reconnaissance et du même côté ! Tout de suite ! s’affairait le capitaine Ortolan décidément excité. Ces deux bougres ont dû venir se perdre par ici, mais il doit y en avoir encore d’autres derrière... Tenez, vous, brigadier Bardamu, allez-y donc avec vos quatre hommes ! »

C’est à moi qu’il s’adressait le, capitaine. « Et quand ils vous tireront dessus, eh bien tâchez de les repérer et venez me dire tout de suite où ils sont ! Ce doit être des Brandebourgeois ! »

Ceux de l’active racontaient qu’au quartier, en temps de paix, il n’apparaissait presque jamais le capitaine Ortolan. Par contre, à présent, à la guerre, il se rattrapait ferme. En vérité, il était infatigable. Son entrain, même parmi tant d’autres hurluberlus, devenait de jour en jour plus remarquable. Il prisait de la cocaïne qu’on racontait aussi. Pâle et cerné, toujours agité sur ses membres fragiles, dès qu’il mettait pied à terre, il chancelait d’abord et puis il se reprenait et arpentait rageusement les sillons en quête d’une entreprise de bravoure. Il nous aurait envoyés prendre du feu à la bouche des canons d’en face. Il collaborait avec la mort. On aurait pu jurer qu’elle avait un contrat avec le capitaine Ortolan.

La première partie de sa vie (je me renseignai) s’était passée dans les concours hippiques à s’y casser les côtes, quelques fois l’an. Ses jambes force de les briser aussi et de ne plus les faire servir à la marche, en avaient perdu leurs mollets. Il n’avançait plus Ortolan qu’à pas nerveux et pointus comme sur des triques. Au sol, dans la houppe de démesurée, voûté sous la pluie, on l’aurait pris pour le fantôme arrière d’un cheval de course.

Notons qu’au début de la monstrueuse entreprise, c’est-à-dire au mois d’août, jusqu’en septembre même, certaines heures, des journées entières quelquefois, des bouts de routes, des coins de bois demeuraient favorables aux condamnés... On pouvait s’y laisser approcher par l’illusion d’être à peu près tranquille et croûter var exemple une boîte de conserve avec son pain, jusqu’au bout, sans être trop lancinés par le pressentiment que ce serait la dernière. Mais à partir d’octobre ce fut bien fini ces petites accalmies, la grêle devint de plus en plus épaisse, plus dense, mieux truffée, farcie d’obus et de balles.

Bientôt on serait en plein orage et ce qu’on cherchait à ne pas voir serait alors en plein devant soi et on ne pourrait plus voir qu’elle : sa propre mort.

La nuit, dont on avait eu si peur dans les premiers temps, en devenait par comparaison assez douce. Nous finissions par l’attendre, la désirer la nuit. On nous tirait dessus moins facilement la nuit que le jour. Et il n’y avait plus que cette différence qui comptait.

C’est difficile d’arriver à l’essentiel, même en ce qui concerne la guerre, la fantaisie résiste longtemps. Les chats trop menacés par le feu finissent tout de même par aller se jeter dans l’eau.

On dénichait dans la nuit çà et là des quarts d’heure qui ressemblaient assez à l’adorable temps de paix, à ces temps devenus incroyables, où tout était bénin, où rien au fond ne tirait à conséquence, où s’accomplissaient tant d’autres choses, toutes devenues extraordinairement, merveilleusement agréables. Un velours vivant, ce temps de paix...

Mais bientôt les nuits, elles aussi, à leur tour, furent traquées sans merci. Il fallut presque toujours la nuit faire encore travailler sa fatigue, souffrir un petit supplément, rien que pour manger, pour trouver le petit rabiot de sommeil dans le noir. Elle arrivait aux lignes d’avant garde la nourriture, honteusement rampante et lourde, en longs cortèges boiteux de carrioles précaires, gonflées de viande, de prisonniers, de blessés, d’avoine, de riz et de gendarmes et de pinard aussi, en bonbonnes le pinard, qui rappellent si bien la gaudriole, cahotantes et pansues.

A pied, les traînards derrière la forge et le pain et des prisonniers à nous, des leurs aussi, en menottes, condamnés à ceci, à cela, mêlés, attachés par les poignets à l’étrier des gendarmes, certains à fusiller demain, pas plus tristes que les autres. Ils mangeaient aussi ceux-là, leur ration de ce thon si difficile à digérer (ils n’en auraient pas le temps) en attendant que le convoi reparte, sur le rebord de la route — et le même dernier pain avec un civil enchaîné à eux, qu’on disait être un espion, et qui n’en savait rien. Nous non plus.

La torture du régiment continuait alors sous la forme nocturne, à tâtons dans les ruelles bossues du village sans lumière et sans visage, à plier sous des sacs plus lourds que des hommes, d’une grange inconnue vers l’autre, engueulés, menacés, de l’une à l’autre, hagards, sans l’espoir décidément de finir autrement que dans la menace, le purin et le dégoût d’avoir été torturés, dupés jusqu’au sang par une horde de fous vicieux devenus incapables soudain d’autre chose, autant qu’ils étaient, que de tuer et d’être étripés sans savoir pourquoi.

Vautrés à terre entre deux fumiers, à coups de gueule, à coups de bottes, on se trouvait bientôt relevés par la gradaille et relancés encore un coup vers d’autres chargements du convoi, encore.

Le village en suintait de nourriture et d’escouades dans la nuit bouffie de graisse, de pommes, d’avoine, de sucre, qu’il fallait coltiner et bazarder en route, au hasard des escouades. Il amenait de tout le convoi, sauf la fuite. Lasse, la corvée s’abattait autour de la carriole et survenait le fourrier alors avec son fanal au-dessus de ces larves. Ce singe à deux mentons qui devait dans n’importe quel chaos découvrir des abreuvoirs. Aux chevaux de boire ! Mais j’en ai vu moi, quatre des hommes, derrière compris, roupiller dedans la pleine eau, évanouis de sommeil, jusqu’au cou.

Après l’abreuvoir il fallait encore la retrouver la ferme et la ruelle par où on était venus, et où on croyait bien l’avoir laissée l’escouade. Si on ne retrouvait rien, on était quittes pour s’écrouler une fois de plus le long d’un mur, pendant une seule heure, s’il en restait encore une à roupiller. Dans ce métier d’être tué, faut pas être difficile, faut faire comme si la vie continuait, c’est ça le plus dur, ce mensonge.

Et ils repartaient vers l’arrière les fourgons. Fuyant l’aube, le convoi reprenait sa route, en crissant de toutes ses roues tordues, il s’en allait avec mon voeu qu’il serait surpris, mis en pièces, brûlé enfin au cours de cette journée même, comme on voit dans les gravures militaires, pillé le convoi, à jamais, avec tout son équipage de gorilles gendarmes, de fers à chevaux et de rengagés à lanternes et tout ce qu’il contenait de corvées et de lentilles encore et d’autres farines, qu’on ne pouvait jamais faire cuire, et qu’on ne le reverrait plus jamais. Car crever pour crever de fatigue ou d’autre chose, la plus douloureuse façon est encore d’y parvenir en coltinant des sacs pour remplir la nuit avec.

Le jour où on les aurait ainsi bousillés jusqu’aux essieux ces salauds-là, au moins nous foutraient-ils la paix, pensais-je, et même si ça ne serait rien que pendant une nuit tout entière, on pourrait dormir au moins une fois tout entier corps et âme.

Ce ravitaillement, un cauchemar en surcroît, petit monstre tracassier sur le gros de la guerre. Brutes devant, à côté et derrière. Ils en avaient mis partout. Condamnés à mort différés on ne sortait plus de l’envie de roupiller énorme, et tout devenait souffrance en plus d’elle, le temps et l’effort de bouffer. Un bout de ruisseau, un pan de mur par là qu’on croyait avoir reconnus... On s’aidait des odeurs pour retrouver la ferme de l’escouade, redevenus chiens dans la nuit de guerre des villages abandon nés. Ce qui guide encore le mieux, c’est l’odeur de la merde.

Le juteux du ravitaillement, gardien des haines du régiment, pour l’instant le maître du monde. Celui qui parle de l’avenir est un coquin, c’est l’actuel qui compte. Invoquer sa postérité, c’est faire un discours aux asticots. Dans la nuit du village de guerre, l’adjudant gardait les animaux humains pour les grands abattoirs qui venaient d’ouvrir. Il est le roi l’adjudant ! Le Roi de la Mort ! Adjudant Cretelle ! Parfaitement ! On ne fait pas plus puissant. Il n’y a d’aussi puissant que lui qu’un adjudant des autres, en face.

Rien ne restait du village, de vivant, que des chats effrayés. Les mobiliers bien cassés d’abord, passaient à faire du feu pour la cuistance, chaises, fauteuils, buffets, du plus léger au plus lourd. Et tout ce qui pouvait se mettre sur le dos, ils l’emmenaient avec eux, mes camarades. Des peignes, des petites lampes, des tasses, des petites choses futiles, et même des couronnes de mariées, tout y passait. Comme si on avait encore eu à vivre pour des années. Ils volaient pour se distraire, pour avoir l’air d’en avoir encore pour longtemps. Des envies de toujours. Le canon pour eux c’était rien que du bruit. C’est à cause de ça que les guerres peuvent durer. Même ceux qui la font, en train de la faire, ne l’imaginent pas. La balle dans le ventre, ils auraient continué à ramasser de vieilles sandales sur la route, qui pouvaient « encore servir ». Ainsi le mouton, sur le flanc, dans le pré, agonise et broute encore. La plupart des gens ne meurent qu’au dernier moment ; d’autres commencent et s’y prennent vingt ans d’avance et parfois davantage. Ce sont les malheureux de la terre.

Je n’étais point très sage pour ma part, mais devenu assez pratique cependant pour être lâche définitivement. Sans doute donnais-je à cause de cette résolution l’impression d’un grand calme. Toujours est-il que j’inspirais tel que j’étais une paradoxale confiance à notre capitaine, Ortolan lui-même, qui résolut pour cette nuit-là de me confier une mission délicate. Il s’agissait, m’expliqua-t-il, en confidence, de me rendre au trot avant le jour à Noirceur-sur-la-Lys, ville de tisserands, située à quatorze kilomètres du village où nous étions campés. Je devais m’assurer dans la place même, de la présence de l’ennemi. À ce sujet, depuis le matin, les envoyés n’arrivaient qu’à se contredire. Le général des Entrayes en était impatient. À l’occasion de cette reconnaissance, on me permit de choisir un cheval parmi les moins purulents du peloton. Depuis longtemps, je n’avais pas été seul. Il me sembla du coup partir en voyage. Mais la délivrance était fictive.

Dès que j’eus pris la route, à cause de la fatigue, je parvins mal à m’imaginer, quoi que je fis, mon propre meurtre, avec assez de précision et de détails. J’avançais d’arbre en arbre, dans mon bruit de ferraille. Mon beau sabre à lui seul, pour le potin, valait un piano. Peut-être étais-je à plaindre, mais en tout cas sûrement, j’étais grotesque.

À quoi pensait donc le général des Entrayes en m’expédiant ainsi dans ce silence, tout vêtu de cymbales ? Pas à moi bien assurément.

Les Aztèques éventraient couramment, qu’on raconte, dans leurs temples du soleil, quatre-vingt mille croyants par semaine, les offrant ainsi au Dieu des nuages, afin qu’il leur envoie la pluie. C’est des choses qu’on a du mal à croire avant d’aller en guerre. Mais quand on y est, tout s’explique, et les Aztèques et leur mépris du corps d’autrui, c’est le même que devait avoir pour mes humbles tripes notre général Céladon des Entrayes, plus haut nommé, devenu par l’effet des avancements une sorte de dieu précis, lui aussi, une sorte de petit soleil atrocement exigeant. Il ne me restait qu’un tout petit peu d’espoir, celui d’être fait prisonnier. Il était mince cet espoir, un fil. Un fil dans la nuit, car les circonstances ne se prêtaient pas du tout aux politesses préliminaires. Un coup de fusil vous arrive plus vite qu’un coup de chapeau dans ces moments là. D’ailleurs, que trouverais-je à lui dire à ce militaire hostile par principe, et venu expressément pour m’assassiner de l’autre bout de l’Europe ?... S’il hésitait une seconde (qui me suffirait) que lui dirais-je ?... Que serait il d’abord en réalité ? Quelque employé de magasin ? Un rengagé professionnel ? Un fossoyeur peut-être ? Dans le civil ? Un cuisinier ?... Les chevaux ont bien de la chance eux, car s’ils subissent aussi la guerre, comme nous, on ne leur demande pas d’y souscrire, d’avoir l’air d’y croire. Malheureux mais libres chevaux ! L’enthousiasme hélas ! c’est rien que pour nous, ce putain !

Je discernais très bien la route à ce moment et puis posés sur les côtés, sur le limon du sol, les grands carrés et volumes des maisons, aux murs blanchis de lune, comme de gros morceaux de glace inégaux, tout silence, en blocs pâles. Serait-ce ici la fin de tout ? Combien y passerais-je de temps dans cette solitude après qu’ils m’auraient fait mon affaire ? Avant d’en finir ? Et dans quel fossé ? Le long duquel de ces murs ? Ils m’achèveraient peut-être ? D’un coup de couteau ? Ils arrachaient parfois les mains, les yeux et le reste... On racontait bien des choses à ce propos et des pas drôles ! Qui sait ?... Un pas du cheval... Encore un autre... suffiraient ? Ces bêtes trottent chacune comme deux hommes en souliers de fer collés ensemble, avec un drôle de pas de gymnastique tout désuni.

Mon coeur au chaud, ce lapin, derrière sa petite grille des côtes, agité, blotti, stupide.

Quand on se jette d’un trait du haut de la Tour Eiffel on doit sentir des choses comme ça. On voudrait se rattraper dans l’espace.

Il garda pour moi secrète sa menace, ce village, mais toutefois, pas entièrement. Au centre d’une place, un minuscule jet d’eau glougloutait pour moi tout seul. J’avais tout, pour moi tout seul, ce soir-là. J’étais propriétaire enfin, de la lune, du village, d’une peur énorme. J’allais me remettre au trot. Noirceur-sur-la-Lys ça devait être encore à une heure de route au moins, quand j’aperçus une lueur bien voilée au-dessus d’une porte. Je me dirigeai tout droit vers cette lueur et c’est ainsi que je me suis découvert une sorte d’audace, déserteuse il est vrai, mais insoupçonnée. La lueur disparut vite, mais je l’avais bien vue. Je cognai. J’insistai, le cognai encore, j’interpellai très haut, mi en allemand, mi en français, tour à tour, pour tous les cas, ces inconnus bouclés au fond de cette ombre.

La porte finit par s’entrouvrir, un battant.

« Qui êtes-vous ? » fit une voix. J’étais sauvé.

« Je suis un dragon...

— Un Français ? » La femme qui parlait, je pouvais l’apercevoir.

« Oui, un Français...

— C’est qu’il en est passé ici tantôt des dragons allemands... Ils parlaient français aussi ceux-là...

— Oui, mais moi, je suis français pour de bon...

— Ah !... »

Elle avait l’air d’en douter.

« Où sont-ils à présent ? demandai-je.

— Ils sont repartis vers Noirceur sur les huit heures... »

Et elle me montrait le nord avec le doigt.

Une jeune fille, un châle, un tablier blanc, sortaient aussi de l’ombre à présent, jusqu’au pas de la porte...

« Qu’est-ce qu’ils vous ont fait ? que je lui ai demandé, les Allemands.

— Ils ont brûlé une maison près de la mairie et puis ici ils ont tué mon petit frère avec un coup de lance dans le ventre... Comme il jouait sur le pont Rouge ? en les regardant passer... Tenez ! qu’elle me montra... Il est là... »

Elle ne pleurait pas. Elle ralluma cette bougie dont j’avais surpris la lueur. Et j’aperçus — c’était vrai — au fond, le petit cadavre couché sur un matelas, habillé en costume marin ; et le cou et la tête livides autant que la lueur même de la bougie, dépassaient d’un grand col carré bleu. Il était recroquevillé sur lui-même, bras et jambes et dos recourbés l’enfant. Le coup de lance lui avait fait comme un axe pour la mort par le milieu du ventre. Sa mère, elle, pleurait fort, à côté, à genoux, le père aussi. Et puis, ils se mirent à gémir encore tous ensemble. Mais j’avais bien soif.

« Vous n’avez pas une bouteille de vin à me vendre ? que je demandai.

— Faut vous adresser à la mère... Elle sait peut-être s’il y en a encore... Les Allemands nous en ont pris beaucoup tantôt... »

Et alors, elles se mirent à discuter ensemble à la suite de ma demande et tout bas.

« Y en a plus ! qu’elle revint m’annoncer, la fille, les Allemands ont tout pris... Pourtant on leur en avait donné de nous-mêmes et beaucoup...

— Ah oui, alors, qu’ils en ont bu ! que remarqua la mère, qui s’était arrêtée de pleurer, du coup. Ils aiment ça...

— Et plus de cent bouteilles, sûrement, ajouta le père, toujours à genoux lui...

— Y en a plus une seule alors ? insistai-je, espérant encore, tellement j’avais grand-soif, et surtout de vin blanc, bien amer, celui qui réveille un peu. J’ veux bien payer...

— Y en a plus que du très bon. Y vaut cinq francs la bouteille... consentit alors la mère.

— C’est bien ! » Et j’ai sorti mes cinq francs de ma poche, une grosse pièce.

« Va en chercher une ! » lui commanda-t-elle tout doucement à la soeur.

La soeur prit la bougie et remonta un litre de la cachette un instant plus tard.

J’étais servi, je n’avais plus qu’à m’en aller

« Ils vont revenir ? demandai-je, inquiet à nouveau.

— Peut-être, firent-ils ensemble, mais alors ils brûleront tout... Ils l’ont promis en partant...

— Je vais aller voir ça.

— Vous êtes bien brave... C’est par là ! » que m’indiquait le père, dans la direction de Noirceur-sur-la-Lys... Même il sortit sur la chaussée pour me regarder m’en aller. La fille et la mère demeurèrent craintives auprès du petit cadavre, en veillée.

« Reviens ! qu’elles lui faisaient de l’intérieur. Rentre donc Joseph, t’as rien à faire sur la route, toi...

— Vous êtes bien brave », me dit-il encore le père, et il me serra la main.

Je repris, au trot, la route du Nord.

« Leur dites pas que nous sommes encore là au moins ! » La fille était ressortie pour me crier cela.

« Ils le verront bien, demain, répondis-je, si vous êtes là ! » J’étais pas content d’avoir donné mes cent sous. Il y avait ces cent sous entre nous. Ça suffit pour haïr, cent sous, et désirer qu’ils en crèvent tous. Pas d’amour à perdre dans ce monde, tant qu’il y aura cent sous.

« Demain ! » répétaient-ils, eux, douteux...

Demain, pour eux aussi, c’était loin, ça n’avait pas beaucoup de sens un demain comme ça. Il s’agissait de vivre une heure de plus au fond pour nous tous, et une seule heure dans un monde où tout s’est rétréci au meurtre c’est déjà un phénomène.

Ce ne fut plus bien long. Je trottais d’arbre en arbre et m’attendais à être interpellé ou fusillé d’un moment à l’autre. Et puis rien.

Il devait être sur les deux heures après minuit, guère plus, quand je parvins sur le faîte d’une petite colline, au pas. De là j’ai aperçu tout d’un coup en contrebas des rangées et encore des rangées de becs de gaz allumés, et puis, au premier plan, une gare tout éclairée avec ses wagons, son buffet, d’où ne montait cependant aucun bruit... Rien. Des rues, des avenues, des réverbères, et encore d’autres parallèles de lumières, des quartiers entiers, et puis le reste autour, plus que du noir, du vide, avide autour de la ville, tout étendue elle, étalée devant moi, comme si on l’avait perdue la ville, tout allumée et répandue au beau milieu de la nuit. J’ai mis pied à terre et je me suis assis sur un petit tertre pour regarder ça pendant un bon moment.

Cela ne m’apprenait toujours pas si les Allemands étaient entrés dans Noirceur, mais comme je savais que dans ces cas-là, ils mettaient le feu d’habitude, s’ils étaient entrés et s’ils n’y mettaient point le feu tout de suite à la ville, c’est sans doute qu’ils avaient des idées et des projets pas ordinaires.

Pas de canon non plus, c’était louche.

Mon cheval voulait se coucher lui aussi. Il tirait sur sa bride et cela me fit retourner. Quand je regardai à nouveau du côté de la ville, quelque chose avait changé dans l’aspect du tertre devant moi, pas grand-chose, bien sûr, mais tout de même assez pour que j’appelle. « Hé là ! qui va là ?... » Ce changement dans la disposition de l’ombre avait eu lieu à quelques pas... Ce devait être quelqu’un... « Gueule pas si fort ! que répondit une voix d’homme lourde et enrouée, une voix qui avait l’air bien française.

— T’es à la traîne aussi toi ? » qu’il me demande de même. À présent, je pouvais le voir. Un fantassin c’était, avec sa visière bien cassée « à la classe ». Après des années et des années, je me souviens bien encore de ce moment là, sa silhouette sortant des herbes, comme faisaient des cibles au tir autrefois dans les fêtes, les soldats.

Nous nous rapprochions. J’avais mon revolver à la main.

— J’aurais tiré sans savoir pourquoi, un peu plus.

« Écoute, qu’il me demande, tu les as vus, toi ?

— Non, mais je viens par ici pour les voir.

— T’es du 145e dragons ?

— Oui, et toi ?

— Moi, je suis un réserviste...

— Ah ! » que je fis. Ça m’étonnait, un réserviste. Il était le premier réserviste que je rencontrais dans la guerre. On avait toujours été avec des hommes de l’active nous. Je ne voyais pas sa figure, mais sa voix était déjà autre que les nôtres, comme plus triste, donc plus valable que les nôtres. À cause de cela, je ne pouvais m’empêcher avoir un peu confiance en lui. C’était un petit quelque chose.

« J’en ai assez moi, qu’il répétait, je vais aller me faire paumer par les Boches... »

Il cachait rien.

« Comment que tu vas faire ? »

Ça m’intéressait soudain, plus que tout, son projet, comment qu’il allait s’y prendre lui pour réussir à se faire paumer ?

« J’sais pas encore...

— Comment que t’as fait toujours pour te débiner ?... C’est pas facile de se faire paumer !

— J’m’en fous, j’irai me donner.

— T’as donc peur ?

— J’ai peur et puis je trouve ça con, si tu veux mon avis, j’m’en fous des Allemands moi, ils m’ont rien fait...

— Tais-toi, que je lui dis, ils sont peut-être à nous écouter... »

J’avais comme envie d’être poli avec les Allemands.

J’aurais bien voulu qu’il m’explique celui-là pendant qu’il y était, ce réserviste, pourquoi j’avais pas de courage non plus moi, pour faire la guerre, comme tous les autres... Mais il n’expliquait rien, il répétait seulement qu’il en avait marre.

Il me raconta alors la débandade de son régiment, la veille, au petit jour, à cause des chasseurs à pied de chez nous, qui par erreur avaient ouvert le feu sur sa compagnie à travers champs. On les avait pas attendus à ce moment-là. Ils étaient arrivés trop tôt de trois heures sur l’heure prévue. Alors les chasseurs, fatigués, surpris, les avaient criblés. Je connaissais l’air, on me l’avait joué.