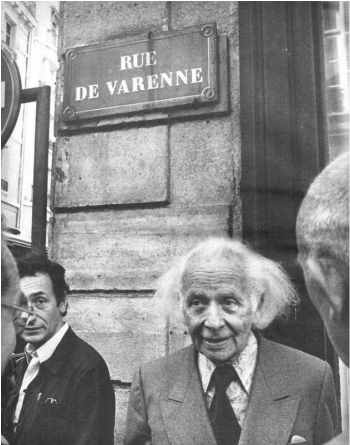

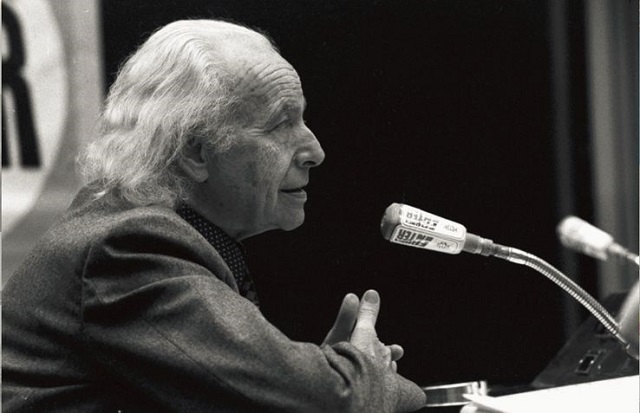

- 9 mai 1968, place de la Sorbonne : Alain Geismar, Louis Aragon, Daniel Cohn-Bendit.

Photo Serge Hambourg

« Il y a un moment historique où certains se montrent capables d’écrire ce qui est imminent. C’est la coïncidence bizarre entre le temps historique et la possibilité de le dire. À ce moment-là le temps prend des dimensions énormes, et en une semaine on franchit vingt ans.

En 1928, c’était le cas. Enchaînez les discours, passez de 28 à 68. Eh bien, voilà Aragon sur le boulevard Saint-Michel, et ça ne s’est pas très bien passé. « Mais enfin, mec, tu nous a laissés en 1928 et tu nous reviens quarante ans après ? » S’est-il rendu compte de ce qu’il avait fait pendant quarante ans ? En tout cas, ce qui a parlé, à ce moment-là, c’est sans doute l’Aragon de 1928. Aux dépens de l’auteur, bien sûr. Son texte occulté de l’époque a été publié ensuite. Qui était capable d’écrire La Défense de l’infini en 68 ? Eh bien, voilà qui n’est pas si mal... Reprenons donc, malgré toutes les régressions, en 28 et en 68. »

Ph. Sollers, 1997, Éloge de l’infini, Folio, p. 784.

Faut-il relire Aragon ? Oui. Mais comment ? J’avais déjà suggéré quelques pistes dans mon dossier Littérature et politique : le cas Aragon (I), il y a un peu plus de trois ans. Ce dossier laissait un peu dans l’ombre le rapport entre Aragon et la revue Tel Quel. Trente ans après la mort de l’écrivain, la relecture du texte de Philippe Forest, « Aragon/Tel Quel : le chassé croisé » (2004), m’a incité à rouvrir mes archives et à le compléter.

Il revenait à Forest, auteur de l’incontournable Histoire de Tel Quel (Seuil, 1995), à laquelle Pileface s’est maintes fois référé, d’écrire — de l’extérieur — la première approche historique du rapport, non seulement entre Aragon et Sollers, mais, plus largement, entre Aragon et Tel Quel. Il s’agit d’abord pour Forest de réévaluer l’oeuvre d’Aragon. Il écrit : « l’enjeu est bien entendu d’abord esthétique », mais il « est tout autant politique ». C’est tout l’enjeu, nommément, de la question de Staline ou du communisme dont Aragon fut (pendant plus de cinquante ans !) le défenseur. C’est aussi la question « femmes » — « La Femme » idéalisée (elsadéifiée) sur fond de refoulement homosexuel — que (dans ce texte du moins) Forest n’aborde pas, mais que Sollers et Kristeva traitent résolument (voir plus loin).

On peut contester certains points de l’analyse de Forest. La tentation est grande d’idéaliser le rôle, indéniable, d’Aragon et de la réunion du comité central d’Argenteuil du PCF (mars 1966) où l’écrivain défendit pourtant un Roger Garaudy, défenseur d’un inepte « réalisme sans rivage » [1] tandis que d’autres y critiquaient Louis Althusser qui avait quand même une autre envergure théorique. On peut s’étonner que ne soient aucunement évoqués la publication du Lautréamont par lui-même de Marcelin Pleynet en 1967 et le long article qu’il suscitera de la part d’Aragon, Lautréamont et nous (Les Lettres françaises du 8-14 juin 1967) [2]. On peut regretter que ne soient pas plus évoquées les contradictions qui éclatèrent, en avril 1970, lors du colloque de Cluny II organisé par La Nouvelle Critique sur Littérature et idéologies (mais il est vrai qu’Aragon n’y était pas en cause) [3]. On peut s’interroger sur la présentation réductrice qui est faite de la revue Promesse ou de Peinture, cahiers théoriques qui, après 1968, jouèrent un rôle non négligeable, dans le sillage de Tel Quel, pour lutter contre une sinophobie bien réelle « à gauche » (ce ne fut pas leur seul apport, j’en ai déjà rendu compte).

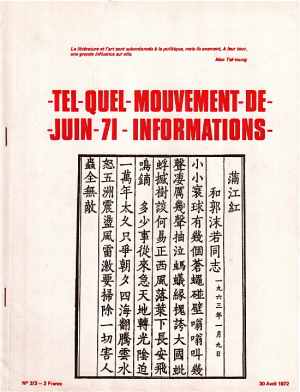

Certes le Bulletin Tel Quel/Mouvement de juin 1971 a des aspects bien caricaturaux ; on y trouve les excès, les anathèmes qui rappellent l’époque des... surréalistes qui n’étaient pas avares en insultes (relisez leurs tracts ou, d’Aragon, le Traité du style ou encore, dans Un cadavre (Anatole France), son virulent Avez-vous déjà giflé un mort ? : « Je tiens tout admirateur d’Anatole France pour un être dégradé. », etc. [4]) ; mais comme l’écrit Marcelin Pleynet dans L’Infini n° 114 (printemps 2011) à propos de cette période dont, manifestement, il ne regrette rien :

« Ce n’était qu’un début... Nous continuons le combat... Ne serait-ce que pour déjouer ce qui se met progressivement en place d’une évidente tentative d’entrisme et des influences du parti stalinien dans les décisions de la revue...

[...] Pratique chinoise de "datzibao".On peut voir un de ces "datzibao" dans le film (Vita Nova) que Florence D. Lambert m’a consacré, il y a trois ans... Et, comme les "datzibao" semble-t-il ne suffisent pas, et que les revues se multiplient sur le modèle communiste, en jouant l’ambiguïté avec nos propres sommaires, nous décidons de doubler la publication de « Tel Quel » d’un bulletin qui comprendra 6 ou 7 numéros et que nous intitulons « Mouvement de Juin 71 ». Le ton général en étant très agressif et décidé à ne pas laisser en paix, et à liquider à l’intérieur de la revue, ceux qui se sont laissés prendre aux ruses sociales de la politique du parti stalinien... »

Je renvoie aussi à L’art de la guerre et à ce que Julia Kristeva, citant Sun-zi, écrivait en 1972 sur les lieux de mort et la manière d’en sortir (car c’est bien de cela qu’il s’agissait) :

[...] par des lieux de mort, j’entends tous ceux où l’on se trouve tellement réduit que, quelque parti que l’on prenne, on est toujours en danger [...] Si vous êtes dans des lieux de mort, n’hésitez point à combattre, allez droit à l’ennemi, le plus tôt est le meilleur ».

On sent que Forest, né en 1962, n’a pas vécu cette époque (ce qu’on ne peut lui reprocher !). Et son objectif n’est-il pas d’abord de « penser le dernier Aragon » et, ce faisant, de le réhabiliter ?

A part ces réserves, l’intérêt de son analyse est, après avoir retracé, textes à l’appui, l’histoire « Aragon/Tel Quel » — l’histoire d’un « malentendu », écrit-il — (ce qui n’avait jamais été fait), d’ouvrir (à la fin et trop brièvement, mais ce n’était pas son objet) sur la période qui suit l’aventure de Tel Quel, celle de la revue L’Infini. Il se trouve, par un de ces curieux hasards dont la vie est prolifique, que cette période nouvelle s’ouvre avec la mort de Louis Aragon et la publication du roman de Sollers Femmes. Qu’en est-il donc d’Aragon de Tel Quel à L’Infini ? On ne peut, bien entendu, réduire l’enjeu de la question à un « dialogue » avorté ou à un malentendu. Et il ne s’agit plus là de chassé-croisé.

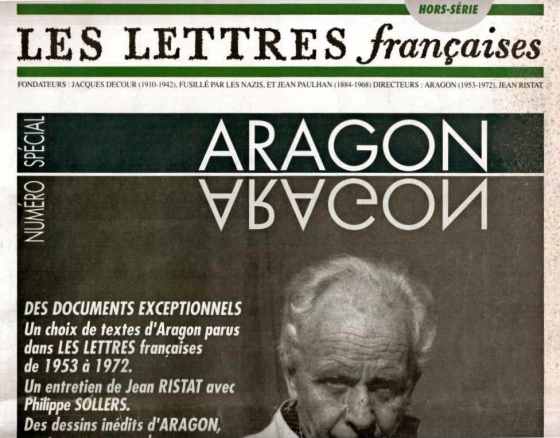

Le texte de Forest est disponible sur la toile. Je le reproduis ci-dessous — accompagné de certains documents, parfois non réédités, auxquels il se réfère. Parmi ceux-ci, deux textes fondamentaux publiés dans un « numéro spécial Aragon » des Lettres françaises en mars 1992 : d’abord Un perpétuel printemps, le très long et enthousiaste article d’Aragon consacré, en novembre 1958, au premier roman de Sollers, Une curieuse solitude, ensuite l’entretien de 1992 entre Jean Ristat et Philippe Sollers, S’engager contre soi-même ?. Je termine par un extrait du livre de Julia Kristeva, Sens et non-sens de la révolte qui explique en quoi « le stalinisme » ne pouvait qu’être « contre l’infini sensible » ; puis un retour au premier Aragon, celui du Con d’Irène — un des chapitres de Défense de l’infini —, lu par Philippe Sollers ; enfin, après un portrait croisé du couple Aragon-Elsa par eux-mêmes, vous lirez un article de Jacques Henric qui livre quelques anecdotes dont l’une sur « le dernier Aragon », révélée en 2004 lors d’un colloque « qui ronronnait », semble ne pas avoir plu à tout le monde [5]...

Philippe Forest achève son article par ces mots :

A ce retour d’Aragon, disons juste, pour conclure, qu’il n’est pas exclu qu’il y ait aussi une signification politique.

En est-il de même pour le choix des textes qui vous est ici proposé ? Ce n’est pas impossible.

Je reviens un instant — c’est d’actualité — sur le texte de Kristeva dont vous lirez des passages plus bas. Il est extrait de son cours du 21 mars 1995 (17 ans déjà, vraiment ?). Nous sommes en pleine campagne électorale, Kristeva s’adresse à ses étudiants, elle leur parle de la révolte. La question de « la partition "droite" et "gauche" » est à nouveau posée.

Au moment où les discours des candidats à la présidence de la République — discours de rassemblement qui vont dans le sens des urnes — cherchent démagogiquement à gommer clivages et différences, le terme de révolte fait peur. Il fait peur parce qu’il consisterait précisément à s’interroger sur les contradictions présentes et sur les nouvelles formes de révolte dans notre société postindustrielle. Parler de révolte n’appelle pas d’emblée au « rassemblement » susceptible de faire gagner un candidat, mais incite, au contraire, à l’auscultation, au déplacement, à la dissemblance, à l’analyse, à la dissolution. Parler de révolte n’appelle pas à l’intégration, à l’inclusion, à l’idylle sociale dans l’immobilité, mais souligne qu’il existe des contradictions d’ordre économique, psychique, spirituel, et, qui plus est, que ces contradictions sont permanentes : entendez bien, elles ne sont pas solvables. C’est même lorsqu’on s’aperçoit que les contradictions de la pensée et de la société sont insolubles que la révolte apparaît — avec ses risques — comme une nécessité continue pour le maintien en vie de la psyché, de la pensée et du lien social lui-même. Bien sûr, le paysage politique n’est pas nécessairement le lieu où la question de la révolte peut se poser ; peut-être le deviendra-t-il si certains, comme ils le proclament, parviennent à refonder la gauche. Mais cela prendra du temps — après un temps, pour ce parti nécessaire, de diète du pouvoir.

Avis aux jeunes (et au moins jeunes !) lecteurs de Pileface !

Allez, le printemps — l’éternel printemps — est de retour. Ne doutez pas de le revoir. Bonne lecture.

ARAGON/TEL QUEL : LE CHASSÉ-CROISÉ

par Philippe Forest [6]

1.

Quel que soit le travail critique d’ores et déjà accompli, l’importance des investigations actuellement en cours, et bien que commence depuis quelques années à céder un certain verrou interdisant l’accès conduisant jusqu’à lui, le dernier Aragon reste encore pour l’essentiel à penser. Il y va d’une évaluation juste — intègre et entière — d’une des oeuvres romanesques et poétiques capitales du siècle dernier mais aussi d’une compréhension exacte du jeu qui s’est joué au cours des années 60 et 70 dans l’histoire de la culture française, jeu dont dépend directement notre présent mais qui pourtant attend encore d’être vraiment étudié, décrit, raconté ou bien et jusqu’à présent ne l’a été que par fragments, par bribes.

L’enjeu est bien entendu d’abord esthétique. Il concerne la grande aventure révolue des avant-gardes et la façon dont les vagues successives qui ont fait cette aventure se sont poussées en avant les unes les autres, chevauchées, recouvertes. De l’avant-garde des années 20 à celle des années 60, du temps du surréalisme au temps du structuralisme, quelque chose a lieu deux fois dans l’histoire de la pensée, à quoi Aragon n’a à chaque fois jamais été étranger et qui détermine encore aujourd’hui la possibilité d’une littérature ne renonçant pas au principe de mise en question critique qui définit l’esprit même de la modernité.

Mais l’enjeu est tout autant politique. Il nous reconduit vers l’aventure également révolue de l’entreprise révolutionnaire dont les avatars successifs ont fait l’histoire du vingtième siècle. Aragon a tout vu et presque tout vécu, de la révolution russe dont il fut le spectateur désabusé puis l’inconditionnel partisan jusqu’au moment de l’après 68 où, vieillissant, il assista sans doute à la progressive dissolution de tout authentique esprit de contestation au sein de ce que l’on nommera au choix la société du spectacle ou de consommation, et qui est encore la nôtre.

Littérairement, politiquement, du fait de la formidable longévité de son talent, Aragon eut le privilège terrible d’assister à ce phénomène d’éternel recommencement qui fait l’Histoire. Plusieurs fois, il vit venir, s’en aller et puis revenir le balancier des choses. De ce fait, sa situation place le dernier Aragon en un point particulier du temps qui nécessairement nous importe : avec lui, quelque chose s’achève (une certaine histoire de la modernité esthétique et idéologique) dont il peut nous aider à penser le lendemain : liquidation sans reste, répétition parodique ou reprise véritable qui rende à nouveau vivant et sous une forme inédite le principe même autrefois au coeur de l’expérience moderne.

2.

Penser le dernier Aragon oblige à considérer ce que fut au cours des années 60 et 70 le dialogue du principal des survivants de l’avant-garde surréaliste avec certains des plus notables représentants de l’avant-garde nouvelle se développant alors au temps du structuralisme. Il y a là un chantier critique d’importance et qui concerne le jeu dans lequel Aragon a choisi à cette époque d’entrer afin de réviser son entreprise littéraire à la lumière de ce que de jeunes écrivains engagés dans un travail expérimental lui rappelaient d’un passé surréaliste qui avait pris pour eux valeur de modèle ou de contre-modèle, en tout cas : de référence.

De ce chantier (où il devrait être aussi question de poètes comme Jean Ristat, Jacques Roubaud, Lionel Ray, de cinéastes comme Jean-Luc Godard, de romanciers comme Michel Butor), on n’envisagera que l’un des aspects, celui qui touche aux relations nouées entre Aragon et les écrivains de la revue Tel Quel — revue fondée en 1960 par Philippe Sollers et qui, au grand étonnement des éditions du Seuil qui l’abritaient, va s’imposer comme le pôle principal de l’avant-garde littéraire française, dans la proximité d’abord du nouveau roman et avec le soutien de Francis Ponge, dans le souvenir des grands dissidents du surréalisme (principalement Artaud et Bataille) puis dans le questionnement de plus en plus insistant des oeuvres majeures alors en cours de constitution dans le domaine de la philosophie et des sciences humaines (Foucault, Barthes, Lacan, puis Derrida ou Kristeva).

De 1958 à 1968 — et ces dates sont déjà porteuses d’une signification politique évidente — d’Aragon à Tel Quel va se trouver engagé un dialogue dont importe surtout le malentendu sur lequel il repose, malentendu qui conduira à une rupture d’une particulière violence au début de la décennie suivante — lorsque l’affrontement entre communistes et maoïstes français prendra le tour que l’on sait. L’expression de "chassé croisé" est certainement celle qui rend le mieux compte de la figure qu’ont tracée ensemble les protagonistes de cette histoire dans le champ littéraire français, figure que détermine essentiellement un certain état du débat politique parmi les intellectuels. De cette expression, le dictionnaire rappelle qu’elle désigne en danse un "pas figuré où le cavalier et sa danseuse passent alternativement l’un devant l’autre" et qu’au sens courant elle s’applique à un "échange réciproque et simultané de place, de situation". Pour rendre compte du phénomène de la bipolarisation, un politologue, Guy Rossi-Landi, usait il y a vingt-cinq ans de cette même expression et en faisait le titre d’un ouvrage consacré à l’histoire de la droite et de la gauche en France depuis 1789.

C’est en ce dernier sens qu’on doit parler de chassé-croisé concernant la brève histoire des relations entre Aragon et Tel Quel : Aragon marquant dès la fin des années 50 le désir — qu’exprimera à sa suite le Congrès d’Argenteuil de 1966 — d’un art moins directement soumis au discours idéologique en faisant l’éloge des jeunes romanciers désengagés de la revue Tel Quel qui, ironiquement, vont, dans le moment même où Aragon appellera les intellectuels du Parti à libéraliser leur position, mettre leur littérature au service d’une cause révolutionnaire à laquelle ils donneront une apparence particulièrement doctrinaire sinon dogmatique. Disons, pour parler le langage du journalisme politique, et même si ce langage s’avère inadapté à rendre compte de la complexité des enjeux esthétiques, que le virage libéral d’Aragon et des Lettres françaises coïncidera exactement avec le tournant radical — en l’occurrence : le ralliement successif au communisme puis au maoïsme — de Sollers et de Tel quel et que ce double mouvement, loin de favoriser un rapprochement des deux camps, va au contraire les conduire à échanger leurs positions, rendant irréversible et spectaculaire leur rupture.

3.

- n°748 du 20 novembre 1958

Le chassé croisé dans lequel vont s’engager Aragon et Sollers, les Lettres françaises et Tel Quel commence en 1958 avec l’article fleuve dans lequel l’auteur consacré de la Semaine Sainte salue le romancier débutant qui, aux éditions du Seuil, vient de signer son premier vrai livre : Une curieuse solitude. Intitulé "Un perpétuel printemps", ce texte d’Aragon est resté assez célèbre pour toutes sortes de raisons. Repris dès l’année suivante (en 1959), il figure en tête de J’abats mon jeu comme si, avec lui, se trouvait fixée d’entrée la position dont tout l’ouvrage va se faire le développement.

Sollers ne manquera pas de citer souvent l’hommage d’Aragon qui, venant redoubler et confirmer celui de Mauriac saluant dans son Bloc-Notes de l’Express l’année précédente son premier texte "Le Défi", marque le moment de ses débuts littéraires et lui fait recevoir, comme il le note avec humour, la double bénédiction du Vatican et du Kremlin.

L’Histoire littéraire a moins retenu l’article d’Aragon signe dans Les Lettres françaises du 12 avril 1962, "D’un Parnasse à bâtons rompus" et dans lequel, évoquant Ponge et Butor, il rend compte du Voyage d’Hiver, le premier roman de Jacques Coudol, jeune écrivain, ami de Philippe Sollers, ayant comme lui publié ses tout premiers textes dans la revue de Jean Cayrol Ecrire et comptant comme lui au nombre des membres fondateurs de la revue Tel Quel. Depuis la parution d’Une curieuse solitude, les choses sont en effet allées vite pour les jeunes gens auxquels les Editions du Seuil, misant sur le succès du premier roman de Philippe Sollers, ont confié la responsabilité d’une revue. La rencontre des nouveaux talents découverts par Cayrol et publiés par Ecrire (outre Sollers et Coudol, Boisrouvray) avec de jeunes journalistes écrivant dans La Table Ronde et dans Arts (Jean-Edern Hallier, Jean-René Huguenin et Renaud Matignon) a permis que se constitue l’ébauche d’un groupe — sinon d’un mouvement littéraire — qui a en l’espace de quelques mois acquis une vraie forme d’existence et de visibilité dans le champ littéraire français.

Aragon parle de la "grâce" d’Une curieuse solitude, du "charme" du Voyage d’Hiver. Par deux fois, il salue la naissance d’un écrivain véritable. Mais surtout, prenant le prétexte que lui fournissent les jeunes écrivains de Tel quel, Aragon par deux fois se justifie d’aimer une littérature que l’on pourrait croire si peu conforme à celle que devrait aimer le grand écrivain communiste qu’il est. A propos de Sollers, feignant de défendre Une curieuse solitude devant les plus sourcilleux des censeurs de son propre parti mais entreprenant surtout de répondre aux critiques que lui avaient values Aurélien ou La Semaine sainte, Aragon fait mine de se reconnaître coupable afin de mieux se disculper :

je commets le crime d’aimer la littérature bourgeoise.

Et encore :

Tout ceci pour dire que je veux bien qu’Aurélien soit de la littérature bourgeoise, mais je vous prie de me laisser tranquillement me plaire à la lecture d’Une curieuse solitude, livre auquel il vous sera certainement plus difficile de donner "un sens social" qu’à La Vie parisienne, dont je vois très bien comment on peut dire sans se troubler que c’est une critique de la bourgeoisie, qui ne va peut-être pas très loin, mais enfin... Eh bien, il faut que je l’avoue : j’aime Une curieuse solitude, et cela sans l’ombre d’une justification "sociale".

Et quatre ans plus tard, au moment même où paraît la monumentale Histoire parallèle de l’URSS et des USA dont l’écriture le força, dit-il, à descendre dans le "tombeau mal fermé de l’histoire", tandis que l’actualité immédiate devrait solliciter seule son attention, Aragon se justifie encore d’écouter une voix nouvelle à laquelle il ne devrait pas prêter l’oreille :

Procès des Barricades, mort de Patrice Lumumba, Bourguiba à Rambouillet, quatrième "spoutnik", assassinat du maire d’Evian... C’est alors que je lus ce livre au cerne vermillon, Le Voyage d’Hiver, de Jacques Caudal... Je vois parfaitement les raisons qu’il y a pour que personne ne s’y intéresse. Il faut être un fou dans mon genre pour tenir pour un événement l’apparition d’un écrivain véritable.

Faisant l’éloge de Sollers et de Caudal (de Jean-René Huguenin également), Aragon sait très exactement ce qu’il fait, jetant son dévolu sur de jeunes écrivains désengagés dont l’inspiration romantique (Aragon compare Sollers à Lamartine) et surréaliste (comme le remarquait à l’époque Michel Foucault, la filiation est évidente [7]) les rapproche de lui, il entend marquer sa solidarité avec une littérature nouvelle dont l’apolitisme revendiqué est l’une des caractéristiques majeures. Contre le magistère sartrien mais sans se résoudre à la dérision faible et au dandysme sans profondeur des hussards, prenant place dans la guerre des revues quelque part entre Les Temps modernes et La Parisienne, Tel Quel, avec pour patrons Ponge et Paulhan, dans le sillage du nouveau roman, cherche à s’engager dans une voie strictement expérimentale où la revue naissante reçoit le soutien inattendu et précieux de Louis Aragon.

4.

Lire l’article que, dans Le Monde du 13 septembre 1967, Philippe Sollers, sous le titre de "Une science de l’anomalie" (voir ci-dessous), consacre au nouveau roman d’Aragon, Blanche ou l’oubli, en comparer le contenu à celui d’"Un perpétuel printemps" permet de prendre la mesure des changements qui sont intervenus en l’espace d’une petite décennie.

L’année précédente a vu Aragon jouer le rôle de premier plan que l’on sait dans la redéfinition de la position culturelle du PCF lors du comité central d’Argenteuil, plaidant pour la liberté sans réserve de la recherche et de la création, contribuant à faire reculer le dogmatisme idéologique et esthétique du communisme français. Simultanément a lieu ce que l’on pourrait nommer le virage politique du telquelisme. Depuis sa fondation, la revue a considérablement évolué, voyant son comité de rédaction entièrement renouvelé, Philippe Sollers restant seul des fondateurs et se trouvant rejoint par des poètes comme Marcelin Pleynet et Denis Roche, des romanciers comme Jean-Louis Baudry, Jean-Pierre Faye, Jean Thibaudeau et Jean Ricardou dont l’orientation littéraire situe désormais sans ambiguïtés le groupe du côté de l’avant-garde. Sous l’effet de toutes sortes de facteurs propres à l’époque (l’hostilité à la guerre du Viet-Nam étant l’un des principaux), Tel Quel se politise et, taisant son enthousiasme immédiat pour la révolution culturelle chinoise, accepte que se nouent des relations plus étroites avec certains des organes culturels du PCF qui, sous l’impulsion du programme d’Argenteuil, sont en train de poser les bases d’une politique d’ouverture en direction des intellectuels et des écrivains de pointe. Toutes les conditions d’un rapprochement sont ainsi réunies auxquels vont effectivement oeuvrer de jeunes écrivains communistes, déjà ou bientôt gagnés à la cause du telquelisme : ainsi Jacques Henric auquel l’amitié d’André Stil a permis de devenir le chroniqueur littéraire de France Nouvelle où il défend la littérature expérimentale ; ou encore, Jean-Louis Houdebine qui, avec le soutien de Claude Prévost, va servir d’intermédiaire entre Tel Quel et La Nouvelle Critique, permettant que dès 1967 semble acquis un ralliement de la revue au camp communiste. La question consiste à savoir sur quelle base théorique et esthétique repose cette nouvelle alliance : c’est parce qu’ils ne sont pas marxistes que les écrivains de l’avant-garde telquelienne apparaissent comme des interlocuteurs souhaitables à un PCF soucieux d’ouverture et d’élargissement ; mais c’est précisément parce qu’ils entreprennent de marxiser leur projet que ces mêmes écrivains de l’avant-garde telquelienne veulent nouer des liens plus étroits avec un PCF dont la politique d’ouverture et d’élargissement va vite décevoir le désir de rigueur et de radicalité.

Le malentendu gît là mais en 1967, il est encore pour l’essentiel inaperçu. La lecture que Sollers propose alors du dernier roman d’Aragon manifeste bien la façon dont le telquelisme peut alors s’imaginer construire une théorie nouvelle de la littérature, susceptible de concilier l’ensemble des pensées de pointe développées sous le signe du structuralisme et relevant d’un marxisme revisité qui permette à la revue de faire cause commune avec le communisme littéraire dont Aragon apparaît en France comme le plus prestigieux représentant en raison et de son passé surréaliste et de son enthousiasme retrouvé pour les formes les plus expérimentales de la création. Rendant hommage à Aragon (dont le nom, écrit-il, figure dans l’Histoire " comme un symptôme majeur, une cause de conflits, de haines et de contresens"), prenant appui sur la réflexion poétique que contient Blanche ou l’oubli, Sollers verse ce roman au compte de la littérature nouvelle dont participent à l’époque ses propres livres (Drame, Nombres) ainsi que ceux des autres expérimentateurs de l’écriture textuelle (par exemple Jean-Louis Baudry ou Jean Thibaudeau). "Machine à interroger la fonction romanesque" et à l’intérieur de laquelle "toute fiction représentative (pseudo-réaliste) est contrecarrée volontairement, démystifiée constamment de façon à reporter l’attention sur le geste producteur lui-même", Blanche ou l’oubli se voit ainsi enrôlé sous la bannière du "matérialisme sémantique" dont Tel Quel, entreprenant de concilier Marx et Mallarmé, construit alors la théorie : une écriture où c’est le texte lui-même qui se prend pour objet et qui se donne comme exploration exclusive des conditions de sa propre production.

Aragon parle

Zoom - 12/09/1967. Interview de Louis Aragon sur le rôle de l’écrivain. Il vient de publier "Blanche ou l’oubli" et commence par refuser de parler de cette oeuvre. Il refuse l’étiquette (sartrienne) d’écrivain engagé (oublié le « réalisme socialiste »). Il écrit ce qu’il pense, c’est tout. Le roman comme la littérature sont des événements et doivent être considérés comme tels. Il revient sur l’affaire Siniavski-Daniel [8], les pays qu’il aime et dont « les gouvernements ont raison sur les faits essentiels ». « On sait quel est le sens général de ma vie, et c’est à la lumière de cela qu’il faut comprendre mes paroles. »

Une science de l’anomalie

par Philippe Sollers

La prétention de la littérature moderne, depuis la fin du dix-neuvième siècle, à cesser d’être un art d’agrément pour se constituer en science, théorique et pratique, en est encore à scandaliser la pensée bourgeoise. Ce scandale porte d’abord le nom de surréalisme (l’accent mis délibérément sur les "exceptions" du langage poétique et l’affirmation d’un rapport fondamental de ces exceptions avec les bouleversements du savoir). Il continue ensuite à inquiéter l’histoire de ces dernières années, histoire où le nom d’Aragon figure comme un symptôme majeur, une cause de conflits, de haines et de contresens qui font apparaître la signification profondément politique de l’événement. Aragon, ne l’oublions pas, est communiste et dirige le seul journal qui manifeste la continuité, l’ouverture et la virulence de ce scandale : sans action de ce genre, on finirait souvent par penser qu’il ne se passe rien dans la "culture" de la société où nous travaillons.

Une question mal posée

Ce travail a ses lieux stratégiques, dont le roman, pour des raisons historiques précises, est l’un des principaux enjeux. Mais la question du roman est le plus souvent mal posée : elle l’est mal par les "nouveaux romanciers" dont les justifications ne quittent pas un niveau individualiste, psychologique ou métaphysique sommaire. Elle l’est mal par la régression classiciste ou "libertine" du néo-surréalisme mondain. Elle l’est encore plus mal par les fonctionnaires installés pour l’éternité dans le dix-neuvième siècle naturaliste et qui continuent à produire une marchandise périmée dans ce code étroit.

Que, dans ce contexte, l’auteur du Paysan de Paris en arrive aujourd’hui à écrire avec une virtuosité incessante des livres comme la Mise à mort et Blanche ou l’oubli prend alors une signification idéologique précise. Le roman s’interrogeant sur sa fonction historique et formelle, sur sa génétique propre ; le roman situé par rapport à la grande aventure intellectuelle de notre époque (la linguistique) ; le roman cherchant, par la dénudation de ses procédés (selon l’expression des formalistes russes), à se faire "sémantique du roman", voilà en effet ce qu’il est intéressant, maintenant, de dégager malgré tous les préjugés obscurantistes. Aragon, sentant et appliquant cette nécessité et cette méthode, montre que son passé, son présent, sont directement liés à l’avenir : "Chaque fois qu’il y a une révolution, en principe, il faudrait changer la grammaire."

"l’homme dans la langue"

Blanche ou l’oubli est une machine à interroger la fonction romanesque, l’arbitraire du récit, et, du même coup, l’histoire. Non seulement son "sujet" est, comme le dit Benveniste, "l’homme dans la langue", — puisque c’est un linguiste qui est censé ici parler devant nous et un linguiste qui peut affirmer : " Nous en sommes venus à une époque ou le linguiste, éprouvant l’insatisfaction d’être limité par les mots, la syntaxe, doit dépasser ce champ d’exploration, considérer les mots dans d’autres combinaisons, plus complexes, de jeu moins immédiat ", — mais encore "l’homme dans l’histoire" conçue non plus abstraitement mais dans sa complexité unifiée de langues, de textes, de luttes sociales.

Cet " homme ", on s’en doute, a peu de chose à voir avec l’entité divinisée sous ce nom par la bourgeoisie, lequel n’était qu’une fonction d’échange et non de production, une fonction parlante et non écrivante. C’est au contraire un opérateur placé entre "les mots et les choses" (le livre comporte une "défense" de Foucault liée à un rappel de l’œuvre capitale de Raymond Roussel), entre la fiction et le réel, devenu conscient des possibilités transformatrices du langage. "L’homm " est un effet historique de production matérielle et de langue, d’écriture et de langue, à la fois objet et sujet, et le roman doit devenir la science de cette anomalie, de cet aléatoire qu’il est : le roman est une "astronomie de l’homme". "Je pratique par les mots, dans les mots, une sorte de vivisection de l’homme. [...] Le langage est l’image que j’ai de moi comme d’un être en marche, les nuances du temps, ma grammaire, et la complexité d’être et de se souvenir, d’être et de devenir."

Le roman, en effet, est capable d’être le "je organisateur du nous", il peut mettre directement en cause la vraisemblance sur laquelle se fonde le récit appelé "vie" et même la science, proposer des hypothèses improbables bientôt ramenées au rang de données, découvrir dans son "hypotexte" les lois du réel qui s’annonce. Il est une lecture de l’histoire au premier et au second degré — dans ses aspects de texte violent : les massacres de communistes indonésiens, la guerre du Vietnam, la France dérisoire de consommation gaulliste avec ses petits problèmes de psychisme, de sexe ou d’emploi ; et de texte esthétique : Shakespeare, Hölderlin, Flaubert — une lecture gagnée sur la censure ou l’oubli, dans la mesure où elle scande la transformation simultanée, indissociable, des mots et du monde. Le roman se change alors en une "étoffe d’intentions, pas même, d’intentions. D’amorces".

Dans ce livre, toute fiction représentative (pseudo-réaliste) est contrecarrée volontairement, démystifiée constamment de façon à reporter l’attention sur le geste producteur lui-même. Il s’agit en effet d’étendre, d’exposer, d’étudier " le cheminement des mots, leur façon de s’accrocher les uns aux autres en dehors d’un vocabulaire, d’un langage reconnu, défini, colmaté. [...] Si vous prenez le récit qui précède au pied de la lettre, cela montre qu’au lieu de tenir le roman pour une explication du réel, vous le confondez avec lui ".

Par l’effet de connaissance appelé "roman", il est donc possible d’en finir pratiquement avec la "croyance" (la crédulité vraisemblable) qui ne répond à aucune exploration réelle du fonctionnement humain. Le roman est l’appareil qui change l’oubli en inoubli, la page blanche de la mémoire en histoire voulue et déterminante, l’entassement livresque en pratique réelle.

Il faut saluer Aragon qui, à soixante-dix ans, peut écrire : "Le grand jeu de mots qui aura été ma vie ", et : "Jusqu’ici les romanciers se sont contentés de parodier le monde. Il s’agit maintenant de l’inventer." Une phrase marxiste, entre parenthèses.

Philippe Sollers, Le Monde du 13 septembre 1967.

5.

Tout se joue en 1968 : en deux temps qui marquent le moment de la plus grande proximité puis celui où apparaît la fissure qui va rapidement décider de l’écart, puis de la rupture entre Aragon et Sollers, entre Les Lettres françaises et Tel Quel. En avril 1968, le ralliement de la revue à la cause du Parti paraît chose acquise : le colloque organisé à l’abbaye de Cluny par La Nouvelle Critique a surtout été l’occasion d’une confrontation des intellectuels communistes avec les principaux représentants de l’avant-garde telquelienne, confrontation à laquelle le journal d’Aragon marque son entier soutien [9] en publiant à la une de son édition du 24 avril un entretien entre Philippe Sollers et Jacques Henric intitulé "Ecriture et révolution". Mais ce sont les événements du mois suivant qui, induisant des réactions en apparence opposées, vont faire apparaître la précarité de l’alliance ainsi nouée. Certes, en toute logique, Aragon et Sollers, l’équipe de Tel quel et celle des Lettres françaises défilent côte à côte lors du grand défilé parisien organisé par la CGT le 29 mai. Mais tandis que Louis Aragon, malgré les réserves et les méfiances de son camp, s’aventure à un dialogue avec les jeunes gauchistes insurgés (et notamment Daniel Cohn-Bendit), les écrivains de Tel Quel, en dépit de leur sympathie pour le mouvement étudiant, choisissent d’adopter à son égard une position de grande intransigeance doctrinale en ne reconnaissant d’autre force authentiquement révolutionnaire que la classe ouvrière conduite par le parti communiste et en se dissociant du mouvement de protestation, jugé trop peu marxiste-léniniste, conduit par des écrivains comme Michel Butor, Jean-Pierre Faye ou Alain Jouffroy, créant alors l’Union des Ecrivains dans les locaux de la Société des Gens de Lettre à l’Hotel de Massa.

Disons que, afin de se démarquer des formes à ses yeux les plus faibles et les plus opportunistes de la contestation, Tel Quel choisit de revendiquer la forme la plus orthodoxe de positionnement révolutionnaire. Le résultat en devient un peu "surréaliste" — au sens commun que l’on donne désormais à cet adjectif — car il place les représentants d’une revue d’avant-garde sur la même ligne apparente que les plus dogmatiques des membres du parti communiste, avec lesquels bien entendu aucun rapprochement n’est véritablement possible. Et en ce sens, la rencontre sous les banderoles de la CGT des jeunes partisans du matérialisme sémantique avec les vieux tenants d’un militantisme ouvriériste et stalinien n’est pas moins belle et incongru que celle, fameuse, du parapluie et de la machine à coudre sur la table de dissection.

Photo Les Lettres françaises, 8 juin 1972 (archives A.G.)

La question tchécoslovaque va agir à la façon d’un révélateur. Déjà en 1966, certains des membres de Tel Quel avaient exprimé leur réticence à s’associer à la vague de protestations consécutive à l’affaire Daniel et Siniavski, considérant qu’il y avait là comme une manoeuvre de diversion organisée par la droite à l’heure où la guerre de Viet Nam devait mobiliser toutes les énergies. On sait qu’Aragon n’avait pas eu de tels scrupules. De même, la condamnation sans ambiguïté par les Lettres françaises de l’écrasement du Printemps de Prague — avec les conséquences que cette condamnation eut — fait singulièrement contraste avec le silence de Tel Quel — dont personne, à l’époque, ne doutait qu’il avait valeur d’approbation tacite [10].

Sollers, Pleynet et l’avant-garde

Enquête sur la revue Tel Quel -

Le Fond et la forme - 19/03/1970.

Pierre de Boisdeffre reçoit Philippe Sollers et Marcelin Pleynet sur le thème de la revue Tel Quel à l’occasion des dix ans d’existence de cette dernière. Philippe Sollers retrace l’histoire des 10 ans d’un travail collectif avec en illustration un extrait d’une déclaration d’Antonin Artaud sur les asiles d’aliénés. Alain Bosquet interroge les deux écrivains sur littérature et communisme. Après la lecture d’un extrait de Pleynet Incantation dite au bandeau d’or [11], Bosquet les interroge sur la difficulté de leurs textes et le manque d’accessibilité de leur littérature.

6.

La rupture de Tel Quel avec le P.C.F, entraînant le ralliement de la revue à la cause maoïste et permettant que s’exprime au grand jour l’enthousiasme immédiat de certains de ses membres (et notamment Sollers) pour la révolution culturelle chinoise, intervient en 1971 suite à deux gestes de censure dont les telqueliens attribuent aux communistes la responsabilité. Le premier de ces gestes concerne l’ouvrage de Maria-Antonietta Macciocchi, De la Chine, publié au Seuil sur l’intervention de Louis Althusser par l’intermédiaire de Philippe Sollers, et qui se voit écarté lors de la Fête de l’Humanité [12].

LIRE

-

Pierre Guyotat, tel quel

notamment les notes

Le second de ces gestes — où va se trouver impliqué Aragon — porte sur le roman de Pierre Guyotat, Eden, Eden, Eden, qu’une décision du ministère de l’Intérieur interdit à l’automne 1971, en raison de son caractère pornographique. Soutenant avec moins d’énergie les écrivains proches de Tel Quel, allant jusqu’à ignorer leurs livres, Les Lettres françaises font paraître un article assez hostile à Guyotat et, tout en condamnant la censure dont son livre est victime, ne reviennent qu’en partie sur l’appréciation réservée qu’il leur avait inspiré, déclenchant la colère de l’auteur et de ses amis de Tel Quel.

L’histoire du chassé croisé Aragon/Tel Quel s’arrête là. Entre maoïsme et communisme, la revue choisit et oblige chacun à se déterminer soit en quittant la revue (comme le feront Thibaudeau et Ricardou) soit en quittant le parti (ce sera le cas de Guyotat, Henric, Houdebine ou Guy Scarpetta). Dans la mesure où Pierre Guyotat a publié dans la collection du chemin chez Gallimard sous le titre de Littérature interdite l’ensemble des documents qui la concernent et que ce volume est assez aisément consultable, il n’y a sans doute pas lieu de revenir à cette affaire. Chaque lecteur peut vérifier dans ces pages la manière dont entre Aragon et Tel Quel les rapports ont spectaculairement dégénéré.

En revanche, il existe de nombreux documents périphériques que l’histoire littéraire a un peu oubliés et qui présentent l’intérêt peut-être un peu anecdotique d’enrichir le volumineux dossier contenant toutes les insultes dont l’auteur du Traité du Style a été l’objet. Avec Sartre peut-être, Aragon a sans doute été le plus injurié des écrivains français et certaines des invectives les plus violentes qui lui ont été adressées sont venues au début des années 70 de l’avant-garde littéraire pro-chinoise. Trois revues satellites de Tel Quel constituent à cet égard une mine d’informations — qu’on jugera selon son humeur réjouissantes ou consternantes. Il s’agit de la revue Promesse — animée par Jean-Louis Houdebine et Guy Scarpetta, et rapidement gagnée à la cause du telquelisme —, de la revue Peinture, cahiers théoriques [13] — où s’expriment les artistes du Groupe Support/Surface et notamment Marc Devade ou Louis Cane — et surtout du Bulletin du Mouvement de Juin 71 [14] — de ces trois publications, celle dont le ton polémique et insultant se trouve assumé sans le moindre état d’âme.

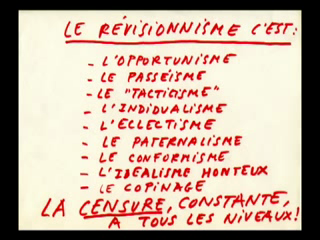

Outre que son caractère excessif lui donne l’allure d’une farce et d’une plaisanterie, la haine nouvelle pour Aragon n’est pourtant pas une haine aveugle et elle ne se dispense pas de toute justification théorique. En une analyse clairement et habilement démarquée du célèbre texte de Mao Zedong intitulé "A propos de la pratique" et dans lequel le leader chinois renvoie dos à dos empiristes et dogmatiques, Sollers introduit pour rendre compte de la position du P.C.F le concept de "dogmatico-révisionnisme" signifiant ainsi que l’opposition apparente au sein du parti de ces deux lignes en principe antagoniques recouvre en fait un accord de fond contre lequel il s’agit désormais de se dresser.

Figure incontestée du stalinisme national puis acteur éminent de la libéralisation intellectuelle du communisme français, Aragon — qui n’est plus désigné désormais par Sollers que comme le "fantoche Aragon-Cardin" — se voit ainsi dénoncé comme l’un des principaux représentants de ce "dogmatico-révisionnisme" et devient dès lors la cible favorite du camp telquelien qui voit en lui le symbole même du "dogmatisme désormais repensé, redessiné et rhabillé par la bourgeoisie à des fins de drugstore".

Aragon parle du PCF

Antenne 2, 19/11/1979. Au cours d’un entretien avec Jean Ristat, Louis Aragon parle de la difficile évolution du Parti Communiste Français pendant les cinquante-et-une années qu’il y a passées, évoque le rôle de Maurice Thorez, la disparition de la revue Les lettres françaises et les « grands cris », selon lui, inutiles de Jean-Paul Sartre.

7.

S’il faut une fin à cette histoire, on pourra la trouver dans le tout premier numéro de la revue L’Infini — qui, en 1983, chez Denoël, succède à Tel Quel. Il se termine par un article consacré par Philippe Sollers à Louis Aragon très récemment disparu, article qui a presque autant valeur de manifeste, de déclaration d’intention inaugurale que le dialogue qui occupe les premières pages de la revue. A vingt-trois ans d’écart, ce texte fait écho à celui, très comparable par son esprit, que Philippe Sollers avait fait figurer au sommaire du premier numéro de Tel Quel pour y saluer la mémoire d’Albert Camus.

LIRE

Avec Camus en 1960, avec Aragon en 1983, pour une revue littéraire qui naît par deux fois, il s’agit bien de dire adieu au grand écrivain tout juste décédé qui, à chaque fois, incarne une époque soudainement révolue et à laquelle il faut désormais dire adieu.

Qu’une page tourne en 1983 dans l’histoire politique et littéraire française, cela est certain. Pourtant, on n’en a jamais fini avec Aragon. Vingt ans après le temps des affrontements et des insultes, dix ans après le temps du deuil et des adieux, à l’occasion du numéro spécial des Lettres françaises de 1992 consacré par Jean Ristat à la mémoire de l’écrivain, Philippe Sollers revient à Aragon, sur Aragon en un long entretien conduisant à cette question : " comment, pourquoi, se sent-on obligé de s’engager contre soi-même ?" D’autres textes suivront qui prendront place dans La Guerre du goût ou dans Éloge de l’Infini tandis que chez d’autres écrivains, collaborateurs de la revue issue de Tel Quel, la question Aragon va reprendre toute sa puissance d’interpellation : ainsi pour moi-même, signant à l’Hiver 1994 dans le numéro 45 de L’Infini un long article consacré à Anicet, pour Jacques Henric comme en témoigne la même année son roman Adorations perpétuelles et en 1996 dans un petit ouvrage autobiographique intitulé C’est là que j’entreprendrai des sortes de romans... et surtout pour Julia Kristeva qui fait d’Aragon, aux côtés de Sartre et de Barthes, l’une des figures interrogées dans les deux volumes de ses Pouvoirs et limites de la psychanalyse : Sens et non-sens de la révolte (1996), La Révolte intime (1997).

A ce retour d’Aragon, disons juste, pour conclure, qu’il n’est pas exclu qu’il y ait aussi une signification politique.

Philippe Forest

Actes du Colloque "Aragon politique" de mars 2004,

publié dans Recherches croisées Aragon / Elsa Triolet - n°11 - « Aragon politique ».

Le texte en pdf

A la mort d’Aragon

Aragon meurt le 24 décembre 1982. Le journal télévisé d’Antenne 2, présenté par Patrick Poivre-d’Arvor, fait retour sur sa longue carrière de poète et de romancier.

Commentaire sur des photographies et des archives : Aragon à la fête de l’Humanité (septembre 1982), Aragon expliquant son engagement politique, en train d’écrire, ou encore avec Elsa Triolet (expliquant les mots célèbres : « Il n’y a pas d’amour heureux »).

Ses obsèques ont lieu à Paris le 28 décembre. Le journal télévisé d’Antenne 2, présenté par Noël Mamère, rend compte de l’évènement. Georges Marchais, secrétaire général du PCF, et Pierre Mauroy, premier ministre, rendent hommage à l’écrivain.

De Tel Quel à L’Infini

La coïncidence des dates est étrange. Faut-il y voir un signe ? Le dernier numéro de Tel Quel (n° 94, Hiver 1982) paraît en novembre 1982. Aragon meurt le 24 décembre 1982 [15]. Le 1er janvier 1983, Sollers publie un article dans Le Nouvel Observateur. Il l’intitule Traité du style, reprenant le titre de l’oeuvre polémique qu’Aragon avait écrite durant l’été 1927, peu après son adhésion au parti communiste, et publiée en 1928 chez Gallimard [16].

Le début de l’article de Sollers, Le Nouvel Observateur du 1er janvier 1983.

Le roman de Sollers Femmes est achevé d’imprimer le 10 janvier 1983 aux éditions Gallimard [17]. Qu’y lit-on ?

« Et qu’est-ce qu’on voit là, tout à coup, devant nous ? Une masse informe, tassée, beige, porté à bout de bras par deux gardes du corps, "ex-jeunes poètes-romantiques-membres-du-parti"... Aragon ! Lui-même... Tel qu’en lui-même enfin l’absence d’éternité le change... Le surréalisme vitreux... Le communisme hébété... »

Le premier numéro de L’Infini sort en mars 1983. Dans l’Éditorial [18], Sollers évoque un certain nombre d’écrivains, plus ou moins embarrassés avec cette histoire d’« infini » (Michaux, Blanchot). Parmi eux, Aragon :

« — Aragon voulait écrire une "Défense de l’infini"...

— Hélas, hélas ! Elsa ! »

En deux phrases, on pourrait considérer que tout est dit.

Mais, évidemment, il est difficile, deux mois après la mort d’Aragon, de ne pas en dire plus sur celui qui, le premier avec Mauriac, avait salué le jeune Sollers. Impossible aussi de passer sous silence les rapports tumultueux des deux décennies précédentes. Sollers republie donc dans L’Infini, non sans provocation (mais Aragon n’en usait-il pas 55 ans plus tôt ?), son article du N.O., cette fois sous le titre : « Aragon ».

Alors Aragon ? Au Paradis ? En Enfer ? Au Purgatoire ? « Le purgatoire in extremis », écrit Sollers. C’est ironique, mais ce n’est pas si cruel : Dante ne mettait-il pas Giotto au Purgatoire ? Et n’est-ce pas là une manière de laisser toute sa chance à la re-lecture de l’écrivain controversé ?

ARAGON

par Philippe Sollers

Écrire sur Aragon ? Redire ce que chacun sait, ce que chacun a ruminé, ressassé ? La tragique et affreusement comique histoire de la sanglante party communiste ? Les éléments positifs, le bilan globalement négatif ? Le quiproquo surréaliste, la scène de ménage automatique Aragon-Breton, sujet de thèse obligatoire dans routes les universités ? Le montage du tableau d’Elsa en Joconde ? La réhabilitation romanesque du réalisme bourgeois ? Les fortifiants de Jdanov ? L’alexandrin résistant ? La France profonde ? Le parallèle trouble avec Drieu, valant comme diplôme d’Etat ? Les dessous des Lettres françaises ? Le Staline en jeune boucher de Picasso ? La colombe de la Paix parlant russe ? L’emphase à tout prix ? Les délicatesses de détail ? L’hugolâtrie prix Lénine ? La fascination de Jakobson via Lili Brik ? Le revolver de Maïakovski ? « Feu sur les ours savants de la social-démocratie » ? « Moscou la gâteuse » ? Le masque de cire ? Le gant de velours ? Le dévouement du prolétariat ? La constance de Ristat ? L’insignifiance de Bérénice ? L’article tonitruant sur moi ? Mon génie ? Ma ressemblance avec Oïstrakh ? La voix hyper-maniérée ? La confusion entre Henry Bataille et Georges, le grand oublié des thés avec Lacan ? Les sacrifices de Marcenac qui pense en direct que les Polonais doivent résoudre leurs problèmes par leurs propres moyens militaires ? La vigilance de Roland Leroy ? La façon de dire « nessa ? » pour « n’est-ce pas » en sifflant entre les lèvres comme s’il y avait encore des Beaux Quartiers ? La pruderie sans défaillance ? Les interminables lectures à haute voix dans le style Sarah Bernhardt ? La dédicace de Mme Triolet au jeune homme que je devais paraître : « A machin, maternellement » ? Le moisi des couples ? Le baiser à Kundera ? Godard ? Brejnev ? Siniavski ? Et encore Brejnev ? Le Biafra de l’Esprit ? La matière du délit ? « Tu comprends, petit, ce qui compte, c’est d’abord de savoir si on plaît aux femmes » ? L’élégance ? La vulgarité ? Le mentir-vrai ? Le faux plus vrai que le vrai ? L’incapacité absolue de dire la vérité vraie ? La tragédie de la bâtardise ? La police comme idéal secret ? L’erreur constante sur le sexe des anges ? L’accord avec Breton contre le libertinage et pour la fidélité en amour, l’amour, l’amour, l’amour, la Femme et l’Amour, et puis ricanement pour finir ? L’inaptitude à l’occultisme dont il est le jouet ? La démagogie spontanée ? Le flirt linguistique ? L’absence totale de Freud ? Le romantisme Géricault ? Les poèmes récités d’avance ? Mieux que Valéry ou Char, en tout cas ? La supériorité sur Saint-John Perse ? L’infériorité rythmique par rapport à Claudel ? L’inexistence pure et simple si l’on pense à Artaud ? Le néant plein d’entourloupettes si l’on s’avise que Céline a eu lieu ? L’incroyable provincialisme franco-soviétique si l’hypothèse que les romans de Faulkner Ont bien été écrits devenait vérifiable ? L’habile transfusion de Matisse ? Fougeron en banlieue ? Mon idiotie de penser qu’il était possible de le déborder sur l’extrême gauche avec l’aide de l’autre Louis non décoré, Althusser, en train de sombrer, lui, dans Dostoïevski ? Le vaudeville charnier des Productions Goulag et Co ? La sensibilité sibylline de Georges Marchais ? Les apparitions de la Vierge à Waldeck Rochet ? La douceur presque féminine et inoubliable de Thorez ? Le manque de Chine ? Le XVIIIe siècle au service du béton ? La surdité musicale ? La capacité rhétorique désormais tellement négligée ? Le Traité du style ? Le Paysan de Paris ? Les langueurs de Fénelon ? Le coup de Ronsard ? Le spectre d’Apollinaire ? Le con énigmatique d’Irène ? Les descriptions ratées, que celles de Robbe-Grillet ne sont pourtant pas parvenues à faire oublier ? La rigueur exsangue de Blanchot ? Les champignons de Michaux ? Les sublimes poubelles de Beckett ? Le bon point qui consiste à nous avoir épargné des pièces de théâtre ? Caligula ? Les Mains sales ? Nekrassov ? Beaucoup de bruit pour rien ? Le mot célèbre de Léon Blum : « Aragon n’est ni à droite ni à gauche, mais à l’Est » ? Le mot non moins célèbre de Paulhan : « Qui attendrait d’Aragon une idée juste ? » Les disques Ferrat ou Ferré ? Des poèmes, toujours des poèmes, encore des poèmes ? L’Aragon ? Un somnifère ? Harengon, comme dit Céline dans Rigodon ? Ma préférence morale pour Mauriac, due à des préjugés de classe indéracinables, d’où mon vote définitif en faveur du vin de Bordeaux et du Vatican ? Ai-je bien tout dit ? N’ai-je rien oublié ? Les morts sont-ils assez indifférents ? Ou vont-ils lui régler son compte ? L’Enfer ? Le Purgatoire ? Le Purgatoire, in extremis, pour avoir écrit ce qui suit :

« Il m’arrive de perdre soudain tout le fil de ma vie : je me demande, assis dans quelque coin de l’univers, près d’un café fumant et noir, devant des morceaux polis de métal, au milieu des allées et venues de grandes femmes douces, par quel chemin de la folie j’échoue enfin sous cette arche, ce qu’est au vrai ce pont qu’ils ont nommé le ciel. Ce moment que tout m’échappe, que d’immenses lézardes se font jour dans le palais du monde, je lui sacrifierais toute ma vie, s’il voulait seulement durer à ce prix dérisoire. Alors l’esprit se déprend un peu de la mécanique humaine, alors je ne suis plus la bicyclette de mes sens, la meule à aiguiser les souvenirs et les rencontres. Alors je saisis en moi l’occasionnel, je saisis tout à coup comment je me dépasse : l’occasionnel c’est moi, et cette proposition formée je ris à la mémoire de toute l’activité humaine. C’est à ce point sans doute qu’il y aurait de la grandeur à mourir, c’est à ce point sans doute qu’ils se ruent, ceux qui partent un jour avec un regard clair.

« Qui est là ? Ah très bien : faites entrer l’infini. »

Ça s’appelle Une vague de rêves [19]. Mon exemplaire est orange grand format, Hors Commerce, Paris, sans aucune mention d’éditeur. La dédicace, subtilement séductrice, dit : « Ce petit livre, d’un de ses cadets. Affectueusement. Aragon. » On venait de se rencontrer, je crois.

Ph. S., Le Nouvel Observateur du samedi 1er janvier 1983.

L’infini n°1, Hiver 1983.

Les Lettres françaises, mars 1992 (archives A.G.)

Voici l’article célèbre (20 novembre 1958) sur le premier roman d’un jeune écrivain de 22 ans, Philippe Sollers, dans lequel Aragon « remercie l’auteur d’Une curieuse solitude de [lui] permettre un instant de revoir la jeunesse du monde avec ses "yeux chinois" » (sic) et en qui il voit un « violoniste » qui n’a peut-être pas « encore la pleine maîtrise de l’instrument, mais » qui « à la première fois qu’il se fait entendre, » a déjà « l’attaque qui ne trompe pas, la pureté du son... »

Je n’ai jamais rien demandé à ce que je lis que le vertige : merci à qui me fait me perdre, et il suffit d’une phrase, d’une de ces phrases où la tête part, ou c’est une histoire qui vous prend. Aucune règle ne préside à ce chancellement pour quoi je donnerais tout l’or du monde. J’ouvre un livre, et je tombe sur deux lignes qui l’anéantissent, car, après cela, qu’en entendrais-je ? Rien ne m’y paraît plus égal à ce qui m’a frappé, j’abandonne ce contexte de pages et de pages pour une parole résonnante en moi, qui se prolonge. Et aussi bien dans le roman que dans le poème, prose ou vers, c’est tout un : ils sont rares les auteurs qui peuvent me garder, ayant eu l’imprudence de trop bien écrire une chose dont ils n’ont su se retenir, de s’abandonner avec trop de bonheur à leur propre musique, et voilà que cet accord me cache la symphonie. Ainsi, comment t’écouterais-je, ô Phèdre ! Au-delà de l’ombre des forêts, qu’est-ce que je retiens de ta chanson, Valmore, à cause du refrain :

« Beaux innocents morts à minuit,

Éteignez mon coeur qui me nuit... »

et, maître des incipit, c’est Baudelaire même qui m’interrompt au premier vers de ses poèmes, tant je crains après ce vers-là de descendre. La beauté d’une première page tue un roman, un éclair dans la prose la déchire, et combien de fois me suis-je arrêté dans la tragédie d’All for love, pour arriver au dernier vers — Nuls amants ne vécurent si grandement ou si bien ne moururent...

« No lovers liv’d so great, or dy’d so weil... »

Mais avant que si bien ne mourussent Antoine et Cléopâtre, trop de fois mon regard s’est levé de l’écriture admirable, j’ai mis des années à lire ce que Dryden avait rêvé qu’une soirée me fit entendre. Je n’arrivais pas à passer ce début du troisième acte où Marc-Antoine, retour du combat, entre chez la reine d’Égypte, disant : « J’ai pensé à comment ces bras blancs allaient m’envelopper, — Et me serrer étroitement, et me fondre d’amour ; — Si content de cette douce image, je bondissais de l’avant, - Et j’adjoignais toute ma force à chaque coup porté... », Et que, de toute ma décision, j’eusse outrepassé ces vers, une vingtaine encore, après eux, je me heurtais à ce que ce soldat dit à la reine :

« There’s no satiety oflove in thee... »

(« Il n’y a pas satiété d’amour en toi :

— Quand tu jouis tu es encore neuve ; un perpétuel printemps — Est dans mes bras... »)

Voilà la supériorité des arts visuels : le tableau s’embrasse d’un coup d’oeil, le film contraint à l’attention parce qu’il continue à l’écran... il force notre rêve, il entraîne, lui.

Je me disais tout ceci, l’autre soir, au cinéma, ramené perpétuellement à Dryden : on donnait Les Amants. J’ai lu dans les journaux ce qu’on en dit. Pour et contre. Tout cela est bien grossier, cela sent la fumée froide dans l’étoffe des vestons, il y a des critiques qui se prennent pour le jeune premier, tous ne sont pourtant pas si stupides... mais, que voulez-vous, ils parlent de ces choses comme on fait entre hommes. Ah ! cela lève le coeur.

« No loyers liv’d so greal, or dy’d so well... »

Trop facilement les doigts gras marquent sur la chair. On n’aura pas dit ce qui est : que le film de Louis Malle, c’est quelque chose comme L’Invitation au voyage. Il paraît qu’il y a des gens qui sifflent. Mais ce soir-là où j’ai vu Les Amants, la salle était habitée d’un merveilleux silence. Les Français n’ont pas perdu le sens infini de la pureté.

Je voulais parler du roman. Voilà comme je suis. Qu’on ne s’y trompe pourtant pas, ceci est écrit à propos d’un roman, d’un roman auquel je pensais, mais dont je me suis mis à écrire, ayant déjà un peu dérivé de lui. Il n’est pas sans attache, sans parenté avec ce dont je parlais, Les Amants ou All for love. Il est plus simple de dire tout de suite que ceci est parti d’Une curieuse solitude de Philippe Sollers. Comme cela, je pourrai n’importe quand, et sans artifice, y revenir.

[Aragon évoque ensuite un roman de Michel Zéraffa, « la littérature du XIXe siècle, la grande », certains aspects du Nouveau roman, puis...]

Non, ceci ne m’écarte pas de Philippe Sollers, mais m’y ramène. Parce que l’étrange, avec lui, c’est que ce qui chez les autres est affaire de maturité, est ce qui frappe à son premier pas, à ce début, peut-être trop éclatant, trop heureux, avec le cri qu’il a arraché d’abord à François Mauriac, et qui, bien sûr, pouvait agacer les critiques, les rendre injustes. Cela a bien failli m’arriver, j’en conviens. D’ailleurs, Le Défi, ce petit conte que nous avions couronné au début de l’année, le Jury Fénéon, et qui avait valu à son auteur cette reconnaissance, à vrai dire ne valait pas le bruit mené. N’empêche que Mauriac avait entendu venir cet enfant, qui, déjà à son premier vrai livre, est un écrivain : ne lui marchandons pas notre gratitude.

« Un perpétuel printemps... » dit Antoine. Je suis parvenu à cet âge où l’on attend le printemps de l’année, doutant un peu plus chaque fois de le revoir. Au fur et à mesure que l’on avance dans la vie, l’écoulement du temps change de caractère, tout se passe comme s’il fuyait plus vite et l’on a du mal à retrouver cette épaisseur des jours qui est la jeunesse, cette lenteur merveilleuse de la vie. C’est la première remarque que je fais d’Une curieuse solitude : le temps des jeunes gens ici retrouvé, ne voilà-t-il pas que, m’interrompant dans ma lecture, je me surprends à croire qu’il a, dans l’histoire contée, passé toute une vie, quand l ’histoire au plus a traversé huit jours. Non que les pages aient été nombreuses. Le récit est rapide, sans surcharge. Non, cela vient de moi, de la discordance entre ce printemps et l’automne. C’est d’abord par là que Philippe Sollers m’émeut. Bien entendu, nous sommes sensibilisés au printemps, et peut-être que cette beau- té qui me semble émaner d’un texte, où j’entre comme dans un jardin secret, touffu, ce n’est que la beauté du diable.. Je l’ai cru pendant quelques pages, c’est que je me défendais encore.

Je me disais, c’est un jeune chien, il a la grâce des jeunes chiens, cela passe. Au fond, ce n’est pas sa jeunesse, ici, que je me prends à suivre, mais la mienne. Je lis cette assez simple histoire, je crois la lire au moins, je souris de ses maladresses, il y a tout de ce que je sais mieux que l’auteur, mais cela ressemble, comme cela ressemble à ma propre jeunesse... Rien, même après les années, ne se ressemble plus qu’une jeunesse et une autre jeunesse. Est-ce que je m’intéresse vraiment à ce Philippe de seize ans qui ressemble à l’auteur comme un frère, ou à moi-même, à cette enfance de moi- même ? Pourtant, à prendre les choses par l’extérieur, qu’avons-nous de commun, rien, ni des conditions de vie, ni du costume, ni des amitiés : ce Philippe, étrangement seul à cet âge, on ne voit même pas cette famille autour de lui, avec laquelle il vit pourtant, personne, que lui et la femme qui est comme par hasard entrée dans sa vie. Il n’y a pas de monde autour d’eux. Il n’y a ici de place que pour l’émerveillement de l’amour découvert. Rien d’autre. Et peu à peu me voilà envahi par ce parfum, par ce chant, cette histoire transparente, comme une eau fraîche après une longue marche.

Voyons. Tout cela est bien subjectif. ce n’est pas une façon de parler d’un livre. À vrai dire, je n’en parle pas encore. Je rêve autour. Et déjà quelle vertu, quelle force d’incantation dans ces mots parcourus, s’ils ont cet effet de me ramener à mon propre printemps...

On dit : « de mon temps... » ou : « nous autres... » Ce sont les différences qui d’abord saisissent, entre les générations. Oui, nous ne portions pas de blue-jeans, nous coiffions autrement nos cheveux. mais en passant, je vous l’avoue, même le décor changé, tout ce qu’on me dit des jeunes gens d’aujourd’hui, pour peu que j’oublie en quoi résident les modifications du décor, fait pour moi renaître les miens, ceux avec qui j’ai eu vingt ans. Tenez, je regardais un film, Les Tricheurs : tout cela, paraît-il, si daté, si « années cinquante »... eh bien ! tout à coup, pendant la réception chez cette fille « du monde », qui a ouvert sa maison aux Tricheurs, à ces garçons qui versent tous les vins, les alcools ensemble, mêlent les bouteilles, vous savez ? je me retrouvais dans les années vingt, place des États-Unis, chez Marie-Laure de Noailles qui avait abandonné sa maison aux surréalistes pour y voir un film de Bunuel, les salons, ce buffet saccagé par les jolis goujats que nous étions. Il n’y a pas grand-chose de changé sous les lampes électriques. Même cela, c’est toujours un phénomène du printemps, du perpétuel printemps.

La beauté du diable... on voudrait bien nous faire prendre la jeunesse pour le diable, c’est rassurant pour ceux que leurs miroirs attristent. Il y a plein de lieux communs sur la jeunesse pour rassurer ceux qui ont perdu la leur. Et pas tous comme Rimbaud :

« Par délicatesse

J’ai perdu ma vie... »

Les Tricheurs, c’est un de ces lieux communs-là, un lieu commun parfaitement monté, mais un lieu commun. Pas beaucoup plus... On me dira : « Pourtant cela a fait trembler en vous un souvenir ! Alors, dites donc ? les surréalistes.. c’étaient aussi des Tricheurs ? » Oh non ! Justement. Il y avait la vie de chacun, et même quand cela avait l’air de ressembler... je pense à la rue du Château quand y habitaient Tanguy, Duhamel et Prévert... mon Dieu, comme nous ne trichions pas ! Et puis nous aimions quelque chose dans la vie, la peinture, les poèmes. Avec cette pudeur blasphématoire, bien sûr. Oh non ! cela ne ressemblait pas. Si bien qu’entre nous je doute un peu que cela ressemble vraiment à la jeunesse d’aujourd’hui, au-delà de la convention, des blue-jeans, ceux qu’on se passe sur les jambes comme ceux qu’on se met sur les sentiments. Tenez : Philippe Sollers, son livre, c’est exactement le démenti aux Tricheurs. C’est peut-être pour cela que si profondément j’en ressens en moi les harmoniques. Parce que je n’aurais pas aimé qu’on parlât de ma jeunesse comme on fait de cette jeunesse en blue-jeans, qu’on parlât des miens à coups de lieux communs, même parfaitement mis au point, polis, montés sur roulement à billes.

On s’étonnera peut-être dise, avec une telle insistance, les miens, parlant des surréalistes. On sait assez ce qui nous a séparés, la violence, les injures, les attaques. Oui. Pas de ma part, n’avez-vous pas remarqué ? Pas une fois depuis trente ans bientôt. Croyez-vous que ce soit le hasard ? Je n’aime pas qu’on parle d’eux d’une certaine façon, je ne m’y suis jamais associé. Bien qu’ils aient beaucoup fait pour me le rendre difficile. Pour moi, tous les moyens ne sont pas bons, qu’y puis-je ? c’est mon caractère. La vie nous a séparés, dressés les uns contre les autres, tel qui d’abord était de ceux qui me crachaient au visage est venu me rejoindre, comme Paul, sur la tombe de qui j’ai été hier, un soir de ce Paris 1943 où « nous nous sommes aimés... » soudain nous accueillant avec Nouche à la gare de Lyon avec des fleurs pour Elsa, et une grande tarte que nous avons mangée ensemble dans notre planque du boulevard Morland. Mais je dis tout ceci aussi pour ceux qui ne me rejoindront jamais, pour ceux qui m’insulteront encore. Tous. Les nouveaux venus qui ne me connaissent pas, et les anciens amis de ma jeunesse. Ils ne pourront jamais faire que je ne pense pas à eux comme aux miens. Même avec entre nous les abîmes politiques, que je ne suis pas prêt à franchir. Je l’ai écrit quelque part :

« ... Mais j’aurai beau savoir comme on dit à merveille

Quelles gens mes amis d’alors sont devenus

Rien ne fera jamais que je prêle l’oreille

À ce que dira d’eux qui ne les a connu

.......................

Je jure qu’au départ c’était comme une eau pure »

Je ne m’en dédis pas. J’ajoute que je ne choisis pas dans mon passé, dans notre jeunesse. Je me souviens que l’un d’eux, André Breton pour le nommer (il y a longtemps que cela ne m’est pas arrivé), dans ces heures tragiques, je vous jure, où les choses entre nous se déchirèrent, parce que j’étais devenu communiste, que je voulais être fidèle à la parole donnée, me disait avec l’amertume du défi : « Mais quand la question se posera pour toi, Rimbaud, Lautréamont, est-ce que tu pourras les défendre devant ton parti ? » Cela semblait alors l’évidence de l’impossibilité. Eh bien ! alors, répondre n’était que d’intention, et je n’ai pas répondu. Mais au bout de trente ans on peut voir, et que pas seulement pour Rimbaud, Lautréamont, ce qui est devenu (et un peu à cause de moi) facile dans mon parti, j’ai toujours défendu le ciel de ma jeunesse. Je ne suis pas de ceux qui jettent la poésie par-dessus bord, les jours de fatigue. J’irai aujourd’hui jusqu’à dire, quand le surréalisme à son tour comme toute chose, s’est « classé », est devenu à la mode, entré dans les anthologies, qu’on ne rend pas justice à André Breton, comme poète, et pour la prose qu’il écrit [20]. On ne dit pas, ce qui est pourtant vrai, tandis que n’importe qui, n’importe quoi est porté aux nues, que ce langage aura été l’un des plus purs qu’on ait écrit dans notre pays. Même s’il aura trop souvent servi à ce contre quoi je donnerais ma vie.

Mes chers amis, Mérimée, c’était encore simple. Ma génération aura posé d’autres problèmes, et il faudra bien pourtant un jour considérer que ceci aussi est partie de l’héritage. Ou jetez- moi aux orties avec.

Bon : mais Philippe Sollers ?

La jeunesse n’a point tant changé qu’on croit. Du moins de notre vivant. On la juge toujours un peu comme ce père des Parents terribles, non pas ceux de Jean Cocteau, mais ceux de Gavarni, 1846, au Charivari, qui dit à son fils : « — Et moi, je défends qu’on ait de ces moustaches-là... sous aucun prétexte ! » Si la mode d’une génération est de se raser, que voulez-vous donc que fasse la suivante, sinon de se laisser pousser le poil ? À ces différences près, les printemps se suivent et se ressemblent. J’ai peur le plus souvent de juger ceux-là qui prennent leur tour en ce monde, comme ces vieux bonshommes que cela fâchait que nous ne portions point de bretelles vers 1920. Et ce n’est pas la critique, pourtant bienveillante, d’Une curieuse solitude qui me rassurera. Je voudrais parler de Philippe Sollers comme si j’étais de son âge. Et non pas lui distribuer des bons points. On compare son livre un peu à tout, aussi bien pour en dire du mal que pour le louer : Barrès, Radiguet, Proust... Si j’étais lui, cela m’irriterait. Eh bien sûr qu’il y a dans cet amour de seize à vingt ans du Diable au corps, dans ce passage sur Tolède quelque chose de barrésien, quant à Proust ces temps-ci il n’y a presque pas d’écrivain qu’on ne lui compare. Faut-il pourtant, à toute force, comparer ? Alors, moi, ce sera à Lamartine : c’est-à-dire à Graziella. Et ne me dites pas que cela fait sujet de pendule : la Concha de Philippe Sollers n’est point l’innocente enfant de Procida, bien sûr, et le roman ici entre dans ces détails qu’au temps de Lamartine on ne donnait pas de l’amour. Pourtant, là comme ici, ce qui me charme ou m’a charmé, c’est cette transparence. Je disais des Amants, cette pureté. De cela, il faut se faire une idée, il y a quelque chose de changé à la fois dans la société et la façon que nous avons de parler de l’amour. Aussi ne puis-je me résigner à résumer le sujet si simple du roman : les critiques diront, allant au plus rapide, qu’il s’agit d’un jeune garçon qui couche avec une bonne de sa mère, et voilà l’affaire étiquetée, les amours ancillaires, ça nous connaît. Il n’y a presque rien de plus au vrai dans le livre, mais quand on a dit cela, on n’en a rien dit. Parce que le cristal, vous pouvez en effet parler de sa transparence, mais non pas le décrire. Et cette façon pesante de ramener l’affaire à un cas connu me donne honte. À cause de cette clarté dans les yeux de l’enfant qui parle, ses yeux chinois comme dit Concha :

« Si tu n’es pas aimé maintenant — ajoutait-elle avec tristesse — quand le seras-tu, ojos chinas (yeux chinois) ? Mais qu’ai-je à faire de t’aimer ? »

Le miracle justement est que tout ce qu’il y a de mesquin, de facile, de vulgaire dans la situation du jeune homme qui couche avec la bonne, c’est la grâce de Philippe Sollers qu’il ait si totalement su l’éviter. Ce jeune bourgeois, comme on dit ici et là, n’a rien des préjugés anciens, rien de ce monde d’où il ne sort même pas. Il est pourtant à cet âge ingrat dont parle Lamartine :

« J’étais à cet âge ingrat où la légèreté et l’imitation font une mauvaise honte au jeune homme de ses meilleurs sentiments,’ âge cruel où les plus beaux dons de Dieu, l’amour pur, les affections naïves, tombent sur le sable et sont emportés en fleur par le vent du monde. Celle vanité mauvaise et ironique de mes amis combattaient souvent en moi la tendresse cachée et vivante au fond de mon coeur. je n’aurais pas osé , avouer sans rougir et sans m’exposer — aux railleries quels étaient le nom et la condition de l’objet de mes regrets et de mes tristesses... »

Ces mots de l’auteur de Graziella, après les avoir lus, qu’on lise Une curieuse solitude : c’est le moyen de mesurer ce qu’il y a vraiment de changé dans le monde. Le jeune homme d’aujourd’hui, s’il ne s’agit plus avec lui de l’amour pur, mais d’un amour vrai où la part physique est grande, et avouée, et décrite, il ne comprend même plus qu’on puisse rougir du nom et de la condition d’une Concha. Ce jeune bourgeois, comme vous dites, et précisément. Ceux qui se prévalent de l’âge, de l’expérience et du goût pourront peut-être se choquer que les amants ici ne leur cachent rien, et peut-être une ou deux fois outrepassent-ils les limites de l’indiscrétion... mais votre pudeur là-devant, il faut bien le reconnaître, est en train de devenir légèrement comique, dans un monde où l’on ne parle plus de ces choses comme il y a vingt ou trente ans. Il y a des lecteurs qui ne retiendront de ces amants-là que l’indécence, moi ce qui me frappe en eux, c’est une décence tout autre, qui ne relève plus des conventions anciennes. Choquez-vous qu’on fasse l’amour dans les romans des jeunes gens d’aujourd’hui, il y a parfois de quoi, parce que précisément ce n’est point l’amour. Le merveilleux amour de la jeunesse, avec sa curiosité neuve, et ses yeux chinois. La convention ici des « amours ancillaires » est tombée avec cette pudeur des choses physiques. Voyez à la dernière minute du livre, quand Philippe raccompagne Concha, placée à Paris, et la regarde de la rue monter dans l’escalier de service :

« Mais comme l’escalier de service donnait sur la rue par des fenêtres à verre dépoli, je pus encore distinguer son ombre qui montait la tête rejetée en arrière, lentement, comme si sa mission terminée, elle se fût trouvée fière ou encore comme si elle fût montée, grave, à quelque sacrifice. Ses longs cheveux faisaient derrière sa tête une ombre plus dense, plus émouvante. Je sifflai. Elle m’entendit, agita la main que je vis en transparence. La fenêtre de l’étage suivant était ouverte et j’espérai la voir lorsqu’elle l’atteindrait. Mais, brusquement, la minuterie s’éteignit, et Concha disparut tout à fait... »

Peut-on imaginer négation plus profonde, plus définitive, de la fausse honte de l’amant de Graziella ? Pourtant il y a, entre l’un et l’autre héros, une certaine parenté d’atmosphère, qui demanderait pour être sentie, qu’on fit ce que je viens de faire, qu’on lût ces deux romans d’époques incomparables l’un après l’autre, coup sur coup. Et la merveille est que l’un me fasse douter de l’autre, encore qu’on donne facilement raison à Lamartine, s’il s’écrie :

« Ah ! l’homme trop jeune est incapable d’aimer ! Il ne sait le prix de rien... L’amour vrai est le fruit mûr de la vie. À dix-huit ans, on ne le connaît pas, on l’imagine... »

Peut-être, mais ici, ah, qu’on l’imagine bien ! Quels que soient le nom et la condition de Concha. J’ignore, au vrai, si cet enfant Philippe sait le prix de quelque chose : mais quand il décrit une femme, Concha ou cette Béatrice, une amie d’enfance après le mariage qui lui donnera une nuit et un matin, les imagine-t-il seulement ? Et personne qui aura lu ce livre n’oubliera ce dernier regard sur l’escalier de service où monte Concha. Cette poésie sans draperies, sans affectation, simple, mesure l’espace de la Procida lamartinienne à cette rue de Paris — je n’ai jamais séparé — le fait de vivre de celui d’éprouver du plaisir... Le même ingénument qui disait :

« Une femme je ne pouvais la concevoir que possédée... »

Tiens, nous ne parlons plus même langage, mon cher Lamartine, et quand dirait-on ces choses-là, sinon à dix-huit ans, avec des yeux chinois.

Ce livre est celui de la grâce, voilà ce qui en fait le prix, l’auteur, à dix-huit ans ou à vingt-deux, le sache ou non. Il est extrêmement malaisé d’en parler, parce qu’on ne peut aucunement démêler l’un de l’autre le Philippe du livre, et celui de la vie. Une curieuse solitude est écrit sur le ton de la confidence, et c’est peut-être là ce que ce roman a de lamartinien. L’auteur a tout fait pour cette confusion, si bien que si l’on parle de son héros voilà qu’on a l’air de parler de lui : tous deux sont de quelque part près de Bordeaux, d’une région de vignes, leurs familles se ressemblent, ils ont même âge et cela a quelque chose de gênant de parler de ce portrait quand le modèle vraisemblable est là, vivant. Il faut bien pourtant que Philippe Sollers ait un peu faussé l’histoire, ou le mari de Béatrice aurait drôlement pris ce roman. C’est le contraire du livre stendhalien où l’on cherche à savoir ce qui est emprunté à la réalité, où derrière les personnages on a la tentation de rechercher le « pilotis » : ici, on se demande non pas ce qui est vrai, mais ce qui est faux, arrangé. C’est fort difficile à dire. Et il faut craindre de simplifier : le Felipe de Concha est sans doute, et n’est pas, le Philippe, « né le 18 novembre 1936 à Talence, dans la banlieue bordelaise ». Peut-être en va-t-il de la création romanesque comme dit Lamartine de l’amour : elle est le fruit mûr de la vie, et à dix-huit ans... Ou à vingt-deux. Je ne vais pas lui demander grossièrement : « Alors, c’est vous Felipe ? », car même s’il me répondait c’est moi, je ne serais pas obligé de le croire. Ni à rebours.

Quand j’ai écrit Aurélien, j’ai été pris entre les feux de deux sortes de lecteurs : les uns qui voulaient à toute force, contre l’évidence, que je fusse Aurélien, les autres qui y reconnaissaient Drieu. J’avoue que jusqu’à aujourd’hui, entre ces deux maux, je ne sais comment choisir le moindre. Il est vrai qu’Aurélien est né de moi, et qu’il a des traits de Drieu, que j’y ai pensé, mais je n’ai pas dit plutôt l’un ou l’autre que je m’en repens. M- Bovary n’est ni Flaubert, ni la pharmacienne de Trouville. J’ai pris toutes les précautions oratoires : rien de ce qui fait la vie d’Aurélien ne ressemble à ma vie, et me relisant ces jours-ci (un critique avait dit de ce roman un bien qui m’a surpris), j’ai trouvé une phrase fort suspecte, touchant Drieu. C’est quand Aurélien dit à sa femme de ménage : « Mme Duvigne, vous n’avez pas de pharmacien dans votre famille ? » Parce que Drieu avait un oncle pharmacien, et que ça l’agaçait qu’on le sût. Pis que d’avoir couché avec la bonne pour le beau monde qu’il fréquentait. Ai-je inventé cette question à Mme Duvigne pour camoufler le pilotis, ou pour le souligner ? Ma foi, je n’en sais rien. Mais je pense que, quand il a lu cette phrase, Drieu a dû se sentir concerné. On dit qu’il a passé le dernier jour de sa vie à lire Aurélien. Il n’y avait en tout cas rien de blessant pour lui dans ce livre, dans ce personnage d’Aurélien, ni ce qui lui ressemblait, ni ce qui lui était évidemment étranger. C’est que, quand je pensais à lui, je ne pouvais voir que cet ami que j’avais eu, non ce qu’il avait pu devenir ensuite. Aurélien, par rapport au vrai Drieu, est une image faible. Qui a perdu la violence de cet homme, devenu un inconnu pour moi, lequel s’est fait si singulièrement le thuriféraire de Doriot. Une image faible, humaine. En cette dernière journée, habité de l’idée du suicide, le vrai Drieu n’aura rien pu trouver dans cette image de ce que lui eût montré le moindre miroir. Nous ne nous parlions plus depuis des années. Voilà qu’à cet instant il s’est fait entre nous un échange involontaire d’idées. Il est mort. Je n’ai jamais dit mot de lui, depuis. Ce n’est pas que je lui pardonne un mal qui ne me concerne pas seul. C’est autre chose. Il y a Aurélien entre nous : qui n’avait pas de pharmacien dans sa famille.