Jeffrey Mehlman : L’ombre de Vichy sur la littérature (23-09-94)

Jacques Henric : Blanchot et ses faux amis (Politique, mai 2007)

Maurice Blanchot et le débat sur la « nouvelle droite » (15-11-96)

Marcelin Pleynet, La nébuleuse (1996)

Bataille et « l’homme invisible »

II.

Hugo Santiago, Maurice Blanchot (1998)

Hugo Santiago, Maurice Blanchot (1998)Jacques Derrida, Un témoin de toujours (26-02-03)

L’extrême contemporain (15-05-98)

Entretien avec Christophe Bident (16-01-04)

Une lettre de la revue « Ligne de risque » (30-01-04)

« Blanchot ? Vu deux fois. Spectral. Coup de foudre d’antipathie immédiate et, je suppose, réciproque. Grande estime antérieure soudain effondrée. Bizarre. »

« Blanchot, grand Inquisiteur, deux rencontres, immédiate électricité négative. »Philippe Sollers, Mémoires.

Blanchot l’extrême

![]() On ne sait pas assez, dans notre très basse époque d’oubli, à quel point Maurice Blanchot (1907- 2003) a été, dans l’ombre, un des écrivains les plus influents du XXe siècle. On retrouve sa trace austère et corrosive partout : à la NRF, aux Editions de Minuit, chez les philosophes fascinés (Foucault, Derrida) dans la perception même de la littérature comme force subversive que Mallarmé, déjà, nommait « l’action restreinte ». Rappelez-vous : c’était encore l’époque des « grands silencieux », des écrivains qu’on ne voyait jamais dans le cirque médiatique (pas de télévision, pas de radio, pas de photos, pas d’interviews, pas de services de presse), rien que des livres, de temps en temps, et encore très peu. La liste de ces professionnels du retrait ? Breton, Char, Gracq, Beckett, Cioran, Michaux, Debord.

On ne sait pas assez, dans notre très basse époque d’oubli, à quel point Maurice Blanchot (1907- 2003) a été, dans l’ombre, un des écrivains les plus influents du XXe siècle. On retrouve sa trace austère et corrosive partout : à la NRF, aux Editions de Minuit, chez les philosophes fascinés (Foucault, Derrida) dans la perception même de la littérature comme force subversive que Mallarmé, déjà, nommait « l’action restreinte ». Rappelez-vous : c’était encore l’époque des « grands silencieux », des écrivains qu’on ne voyait jamais dans le cirque médiatique (pas de télévision, pas de radio, pas de photos, pas d’interviews, pas de services de presse), rien que des livres, de temps en temps, et encore très peu. La liste de ces professionnels du retrait ? Breton, Char, Gracq, Beckett, Cioran, Michaux, Debord.

Le vice aime célébrer la vertu : tous ces moines de la grande ascèse ont donc eu, peu à peu, une réputation excellente. Blanchot a beaucoup écrit, des romans obscurs obsédés par la mort, des livres de grande critique mémorables (« Lautréamont et Sade », « le Livre à venir »). Vous ne l’attendiez pas en politique ? Erreur. Certes, il ne s’agit pas de l’engagement sartrien, mais justement : à partir de 1958, Blanchot est d’extrême gauche. Qu’il ait été, avant la guerre, résolument d’extrême droite, écrivant dans des journaux comme « l’Insurgé », a été une révélation gênante, vite pardonnée par le clergé intellectuel. D’ailleurs, plus précautionneux que Heidegger, Blanchot n’a cessé de rappeler son amitié avec Levinas, donc pas d’antisémitisme. En revanche, une vraie passion haineuse : de Gaulle, rejeté systématiquement dans l’abîme. De Gaulle est un fasciste, un mort-vivant, un faux messie, un imposteur, il faut lui opposer un refus sans faille (mais je réentends Georges Bataille, à qui on associe indûment et continûment Blanchot, dire de sa voix douce : « Pour un général catholique, ce de Gaulle n’est pas si mal »). Ici, un coup d’éclat salubre : le fameux « Manifeste des 121 » contre la guerre d’Algérie appelant à l’insoumission :

Le vice aime célébrer la vertu : tous ces moines de la grande ascèse ont donc eu, peu à peu, une réputation excellente. Blanchot a beaucoup écrit, des romans obscurs obsédés par la mort, des livres de grande critique mémorables (« Lautréamont et Sade », « le Livre à venir »). Vous ne l’attendiez pas en politique ? Erreur. Certes, il ne s’agit pas de l’engagement sartrien, mais justement : à partir de 1958, Blanchot est d’extrême gauche. Qu’il ait été, avant la guerre, résolument d’extrême droite, écrivant dans des journaux comme « l’Insurgé », a été une révélation gênante, vite pardonnée par le clergé intellectuel. D’ailleurs, plus précautionneux que Heidegger, Blanchot n’a cessé de rappeler son amitié avec Levinas, donc pas d’antisémitisme. En revanche, une vraie passion haineuse : de Gaulle, rejeté systématiquement dans l’abîme. De Gaulle est un fasciste, un mort-vivant, un faux messie, un imposteur, il faut lui opposer un refus sans faille (mais je réentends Georges Bataille, à qui on associe indûment et continûment Blanchot, dire de sa voix douce : « Pour un général catholique, ce de Gaulle n’est pas si mal »). Ici, un coup d’éclat salubre : le fameux « Manifeste des 121 » contre la guerre d’Algérie appelant à l’insoumission :

« Le mot insoumission dit : il faut refuser la guerre d’Algérie parce qu’il faut refuser l’oppression et l’absurdité que cette guerre représente. »

Pour un jeune « appelé » de l’époque, prisonnier dans des hôpitaux militaires, le mot « insoumission » était une des rares lueurs d’espoir. Que ce soit précisément de Gaulle qui ait mis fin à la guerre d’Algérie ne compte nullement aux yeux de Blanchot. « Ce n’est pas un homme d’action, agir ne le concerne pas. » A titre personnel, je ne peux quand même pas oublier que c’est Malraux qui m’a fait libérer d’une situation qui, avec la grève de la faim, devenait de plus en plus délicate.

Il n’empêche : Blanchot a été poursuivi pour atteinte à la sûreté de l’Etat, ses interrogatoires par la justice sont un régal, de même que sa lettre à Sartre de 1960, où il lui propose de créer une nouvelle revue internationale. Ce projet n’aboutira pas, mais Blanchot touche juste :

« Nous avons tous conscience que nous approchons d’un mouvement extrême du temps, de ce que j’appellerais un changement de temps. »

En effet, 1968 s’approche. Et là, Blanchot se déchaîne en révolutionnaire absolu, communiste de façon radicale et originale puisqu’il veut fonder une « communauté anonyme », « inavouable » [1], un « communisme d’écriture » passant par l’aventure fiévreuse et cocasse d’un Comité Etudiants-Ecrivains (je revois Marguerite Duras, pythie locale, tirant de son sac, de temps en temps, des instructions manuscrites de Blanchot). Le lyrisme augmente : nous vivons un événement « prodigieux », « démesuré », « irrépressible », l’avènement d’une nouvelle ère où le fantoche de Gaulle va disparaître à jamais (ce qui n’est pas faux, mais pas dans le sens prévu, l’actuel président de la République le prouve).

« La Sorbonne occupée, ce pauvre bâtiment où s’enseignait millénairement un savoir vétuste, redevenait tout à coup, d’une manière extraordinairement insolite, un signe exalté par l’interdit : celui d’un savoir nouveau à reconquérir ou réinventer, un savoir sans loi et, comme tel, non- savoir : parole désormais incessante. »

La belle frénésie nihiliste se donne libre cours : « Plus de livre, plus jamais de livre, aussi longtemps que nous serons en rapport avec l’ébranlement de la rupture », parce qu’« un livre, même ouvert, tend à la clôture, forme raffinée de la répression », etc. On sait que le slogan « plus de livre » a été, depuis, massivement repris en sens contraire par l’industrie du spectacle et la marchandisation à tout-va. Blanchot parle du « camarade Castro », mais ne semble pas s’apercevoir, par la suite, de l’existence de Soljenitsyne. Il n’est pas stalinien, bien sûr, il se met même à lire Marx, mais il se fait tard, et la Technique affirme son règne. Il est savoureux de voir l’auteur d’un grand livre sur Sade et Lautréamont s’enthousiasmant soudain pour Gagarine. Il pense que la fin de l’Histoire est proche, que « plus rien ne sera comme avant ».

« La Révolution est derrière nous, mais ce qui est devant nous, et qui sera terrible, n’a pas encore de nom. »

Inutile de dire que cette vision romantique va être cruellement démentie par les faits. Plus rien n’est comme avant, en effet, mais il n’est pas sûr qu’il faille s’en réjouir. Blanchot cite Levinas : « La technique est dangereuse, mais moins dangereuse que les génies du lieu. » On est étonné de retrouver ici la condamnation du « paganisme », vieux cliché typiquement religieux. Au passage, notons que Freud est le grand absent de cette vision apocalyptique. Blanchot va même jusqu’à écrire :

« Le système gaulliste est rentré dans la phase active de la psychose. »

On voit Lacan sourire dans son coin. Mieux :

« Aujourd’hui, ainsi que pendant la guerre de 1940 à 1944, le refus de collaborer avec toutes les institutions culturelles du pouvoir gaulliste doit s’imposer à tout écrivain, à tout artiste d’opposition comme la décision absolue. »

J’avoue que devant ce tribunal, réuni un jour rue Saint-Benoît, chez Duras, ma réaction silencieuse a pu me valoir l’accusation de modérantisme. Il est vrai que je croyais savoir qu’entre 1940 et 1944 c’était Pétain et non de Gaulle qui était au pouvoir.

Quand tout s’effondre, à quoi se raccrocher ? Dans un texte hallucinant, paru en 1993 dans « la Règle du jeu », Blanchot, peut-être alors en pleine psychose, donne sa réponse.

« L’Inquisition, dit-il, a détruit la religion catholique, en même temps qu’on tuait Giordano Bruno. La condamnation à mort de Rushdie pour son livre détruit la religion islamique. Reste la Bible, reste le judaïsme comme le respect d’autrui de par l’écriture même. »

(Ici, léger sourire consterné de Spinoza.) Blanchot continue par son appel rituel à « la mort », puis tout à coup :

« J’invite chez moi Rushdie (dans le Sud). J’invite chez moi le descendant ou successeur de Khomeini. Je serai entre vous deux, le Coran aussi. Venez. »

Vous vous frottez les yeux, vous relisez ces phrases. Mais oui, aucun doute, elles sont là.

Philippe Sollers, Le Nouvel Observateur du 10 juillet 2008.

« Ecrits politiques, 1953-1993 », par Maurice Blanchot, Gallimard, « les Cahiers de la NRF », édition établie par Eric Hoppenot, 272 p.

L’ombre de Vichy sur la littérature

par Jeffrey Mehlman

Les pages antisémites de quelques-uns de nos grands écrivains ont été longtemps oubliées. Que nous apprennent-elles aujourd’hui ? Jeffrey Mehlman, universitaire américain, étudie les traces de ce passé imparfait et ses répercussions actuelles.

Le rôle joué par Vichy dans notre Histoire et les rapports complexes qui nous unissent à cette mémoire qui n’en finit pas de passer constituent l’un des enjeux des recherches que Jeffrey Mehlman poursuit depuis vingt ans au carrefour de l’Histoire, de la psychanalyse et de la théorie littéraire. Né à New-York en 1944, il est, depuis 1981, professeur de littérature française à Boston University (Massachusetts). Spécialiste reconnu des mouvements littéraires et idéologiques qui ont marqué notre pays au XXe siècle, Jeffrey Mehlman a beaucoup contribué à faire connaître aux Etats-Unis les travaux de Jacques Lacan, Jean Laplanche, Maurice Blanchot, Jacques Derrida. L’un de ses précédents ouvrages, Legs de l’antisémitisme en France, a été traduit chez Denoël en 1984 [2]. Il y est question des traces laissées chez certains de nos écrivains par une idéologie antisémite qui, de l’affaire Dreyfus jusqu’à la deuxième guerre mondiale, s’est exprimée fort librement. Son sixième livre, Iphigénie 38 — un titre qu’éclaire l’entretien qu’il a accordé au " Monde des livres " —, paraîtra en 1995 (Cambridge University Press).

Après le Chagrin et la pitié, c’est surtout Vichy et les juifs (1981), l’ouvrage fondamental de deux historiens américains, Marrus et Paxton, qui semble avoir ouvert les yeux des Français sur ce qui s’était réellement passé durant cette période noire. Depuis, les " révélations " n’ont pas cessé de se multiplier. Pourquoi si tard ? Et, surtout, pourquoi maintenant ?

- Jeffrey Mehlman en 2008

Jeffrey Mehlman : A parcourir les couvertures des hebdomadaires français de ces dernières années, je suis moins frappé par la fréquence des révélations - comme vous dites — que par le ton de choc qui, de manière répétitive, informe la réception de ces nouvelles. Que signifie cette " traumatophilie ", cette recherche active du choc ? Mon hypothèse, inspirée par la lecture de certaines pages de George Steiner, est la suivante : pour certains, semble-t-il, si l’on n’a pas été là, d’un côté ou de l’autre, pendant l’événement central du siècle, le génocide des juifs, on ne peut tout simplement pas "faire le poids" dans quelque débat politico-culturel que ce soit. Or, à mesure que la France, surtout depuis la réunification allemande, joue un rôle de moins en moins décisif dans l’équilibre international, sa réaction semble étrangement "traumatophile". Le nouveau cogito français pourrait être : nous étions là, donc nous existons.

Spécialiste de littérature, comment en êtes-vous venu à réfléchir à ces problèmes ?

J. M. : Pendant des années, j’ai pratiqué un style de lecture consistant à déplacer vers le centre de divers textes certains de leurs détails ou fragments apparemment marginaux. Avec un peu de tact - et de chance -, le résultat de l’interprétation pouvait être éclairant. Si l’on devait d’ailleurs retracer la généalogie de ce type de lecture, il faudrait souligner les apports de Jacques Derrida, derrière lequel se profile l’ombre auguste de Maurice Blanchot. Or, en 1977, j’ai découvert un fragment disparu de l’oeuvre de Blanchot, particulièrement étrange : les articles, d’une violence froide, par moment ouvertement antisémite, qu’il a donnés dans les années 30 à la revue d’extrême droite Combat. L’historien Zeev Sternhell, qui ne s’intéressait nullement aux aspects littéraires de l’oeuvre de Blanchot, a pu dire que ces articles incarnaient l’idéologie fasciste à l’état pur. Mon pari a donc été de déplacer ce fragment tronqué de la bibliographie de Blanchot au beau milieu (décentré !) de son oeuvre littéraire. Et, une fois de plus, les résultats ont été — faut-il dire : hélas ? — enrichissants.

Pourriez-vous donner un exemple d’un tel "enrichissement" ?

J. M. : Prenons l’Arrêt de mort, un récit de Blanchot datant de 1948. Michel Foucault y a vu une reprise du mythe d’Orphée. Et il y a de quoi. Schématiquement, dans la première partie, le narrateur assiste à l’agonie d’une jeune amie, J., à qui son médecin n’accorde que quelques semaines de vie ; dans la seconde partie, le narrateur est bouleversé, des années après, par le pressentiment que Nathalie, objet d’une nouvelle liaison, est peut-être J. revenue de chez les morts. "Eurydice", donc, dit Foucault. Mais ici les choses se compliquent. On apprend, en passant, que J. a une soeur nommée Louise et une mère qu’on traite par dérision de "reine mère". Or Louise et la reine mère paraissent dans le Très-Haut, roman publié par Blanchot la même année. Mais le Très-Haut est une reprise du mythe d’Oreste, où Louise joue le rôle d’Electre. J., soeur de Louise, serait-elle donc Iphigénie, condamnée à mort ? Second élément : la mort de J. s’annonce en octobre 1938, au moment le plus sombre des accords de Munich — l’armée française mobilisée sans possibilité d’agir pour la défense de la "gueuse", comme on nommait la République dans les milieux d’extrême droite. Et voilà la confirmation de l’assimilation J. = Iphigénie. Mais pourquoi traiter les événements de 1938 en termes d’Iphigénie ? Si Blanchot a été "fasciste" à cette époque, comme le dit Sternhell, c’était assurément par nationalisme français. Mais jouer à fond la carte fasciste en octobre 1938, c’était pactiser d’avance avec l’ennemi national — ce qui a été le cas du Gilles de Drieu la Rochelle, qui, lui, abandonne la cause française pour la nouvelle Europe. Blanchot, à cet égard, est l’anti-Drieu parfait. Il sacrifie Iphigénie (ou l’investissement fasciste) pour pouvoir entamer ce qu’il a quand même dû voir comme une très mauvaise guerre. Voilà à peu près ma lecture du récit de Blanchot, qu’on pourrait tout aussi bien appeler Iphigénie 38, ou La guerre de Troie aura lieu. [...]

L’Amérique aussi a eu ses "affaires". Celle, en particulier, de Paul de Man, que vous avez connu à Yale, où il enseignait.

J. M. : Universitaire d’origine belge, Paul de Man était un théoricien de la littérature très apprécié de l’avant-garde américaine. Grand deuil à sa mort (1983), puis choc, quatre ans plus tard, lorsqu’on découvre qu’il a donné, pendant la guerre, de nombreux articles à un journal collaborationniste de Bruxelles, le Soir. Ces articles sont, en fait, plus anti-Français qu’anti-juifs. Mais il y en a un, quand même, dans lequel il est dit que seuls les antisémites " vulgaires " croient que la littérature moderne a été enjuivée puisqu’il suffit de regarder le cas de la France pour voir que les écrivains juifs sont tous des médiocrités oubliables. Conclusion : que l’on déporte ou non les juifs d’Europe, à Madagascar ou ailleurs, la littérature, elle, n’a pas à s’en plaindre. L’enjeu consiste donc à maintenir l’autonomie de la littérature par rapport à un monde perçu, lui, comme profondément enjuivé. Curieusement, s’il y a un grand auteur capable de partager le fantasme de de Man, sur une certaine pureté du français qu’il s’agirait de protéger contre toute contamination juive, c’est Proust : Proust qui, tout en se disant le premier des dreyfusards, s’inflige le devoir de s’abonner à l’Action française par amour du style de Léon Daudet et qui métaphorise "invertis" et juifs sous la figure de "races maudites". Or Proust est précisément l’auteur que de Man, dans sa liste d’auteurs juifs oubliables, ne peut pas mentionner, puisque l’envergure de celui-ci suffirait à invalider son argument. Et, de fait, de Man ne mentionne pas Proust. Situation cocasse : Proust, le meilleur soutien d’un argument que sa simple existence suffit à démolir...

Paul de Man a également été l’un des introducteurs de la pensée de Jacques Derrida aux Etats-Unis. Une pensée que les Américains résument volontiers par un mot : "déconstruction".

J. M. : Je dois moi-même énormément à Derrida, dont j’ai été l’un des premiers traducteurs en anglais. J’ai le souvenir de lui avoir apporté, en 1977, des copies des textes de Blanchot écrits pour Combat, et du choc qu’on a tous les deux partagé. Quelle a été ma surprise de voir, en 1986, qu’il publiait un livre sur Blanchot Parages sans mentionner ces articles maudits des années 30 ! C’est alors que j’ai écrit une étude, "L’écriture et la déférence : politique de l’adulation littéraire", dans laquelle je traite de cette carence à propos de Blanchot comme exemple d’une sensible diminution d’audace dans la "déconstruction" maintenant triomphante. La "déconstruction" est à situer également par rapport aux spéculations de Jean Paulhan, "mystique" du langage à la fin de sa vie. Cet homme dont les titres de résistant sont impeccables a déclaré, à la fin de la guerre, qu’il n’y avait aucune raison éthique de condamner un intellectuel qui aurait collaboré avec les nazis. Pourquoi ? Parce que le paradoxe de la seconde guerre mondiale, selon Paulhan, c’est que la résistance nationale à l’Occupation a été en grande partie menée par des gens qui ont passé l’avant-guerre à dénigrer les valeurs nationales au nom d’une collaboration éventuelle... avec Moscou. Les collaborateurs, pour leur part, avaient depuis longtemps envisagé la nécessité d’une résistance armée contre les Russes. J’ai tâché de montrer que ce chiasme entre Résistance et collaboration informait également certaines vues de Paulhan sur le "bal masqué" du langage.

L’aboutissement ? Un appel à l’amnistie, vis-à-vis duquel il se sentait d’ailleurs inadéquat : « "Ah, je voudrais être juif pour dire — avec plus d’autorité que je n’en puis avoir — que j’ai pardonné à la France, une fois pour toutes, son impuissance à me défendre". Que le chiasme ou le chassé-croisé persiste, mais que la pénible croix qui le sous-tend soit oubliée. » En mentionnant Derrida à propos de ce type d’attitude, j’ai provoqué un véritable tollé chez les universitaires "déconstructionnistes". Or tout cela, y compris mon pressentiment que, tôt ou tard, Derrida aurait à affronter la question des rapports problématiques entre collaboration et Résistance pendant la guerre, a précédé d’un an les révélations sur Paul de Man — ami proche de Derrida, qui lui a d’ailleurs consacré un livre publié en France en 1988. Par la suite, j’ai observé, non sans surprise, ce qui me semble être la carence argumentative de Derrida face aux cas de de Man et de Heidegger. Dire, à propos de de Man, que la mention d’un antisémitisme "vulgaire" signifiait que, pour lui, tout antisémitisme était vulgaire, c’est se leurrer sur un des lieux communs de l’époque. Et prétendre, comme le fait encore Derrida, qu’entre Heidegger, qui en tant que nazi, était humaniste, et les humanistes Valéry et Husserl, qui en tant qu’humanistes étaient racistes et eurocentriques, il y a peu à choisir [3], c’est ressortir la structure du chassé-croisé de Paulhan.

Cette querelle sur la généalogie spéculative Paulhan-Derrida prolonge le débat que vous avez ouvert en publiant, dans Tel Quel, un article sur Blanchot à la revue Combat (été 1982) et qui a fait quelque bruit.

Propos recueillis par Christian Delacampagne, Le Monde du 23.09.94.

Voir aussi la conférence (vidéo) de Jeffrey Mehlman au Collège des études juives - Paris, mai 2008 :

De l’extrême droite à la résistance

Le philosémitisme de Maurice Blanchot

Blanchot et ses faux amis

[...] Ce long détour pour en revenir à Blanchot. 1984, Philippe Sollers publie dans la collection « L’Infini », chez Denoël, l’essai d’un universitaire américain, Jeffrey Mehlman, Legs de l’antisémitisme en France, un thème déjà abordé en France par des historiens de la littérature. Mais plutôt que de revenir sur les cas célèbres, archi-commentés, de Bloy, Bernanos, Céline, Rebatet, Jouhandeau, Jeffrey Mehlman s’intéresse à quelques auteurs dont les noms, hormis ceux de Bloy, Giraudoux, voire Gide, n’ont jamais été cités dans un tel contexte. Et, bien sûr, l’apparition du nom de Blanchot nous laisse pantois. Non, ce n’est pas vrai, encore un ! Non, pas lui, pas Blanchot ! Pas l’auteur du Manifeste des 121 appelant les jeunes appelés à la désertion, pas l’anti-colonialiste, l’anti-fasciste, le compagnon de route des trotskistes, le pétitionnaire d’extrême gauche, pas le farouche défenseur des révoltes étudiantes, pas le fidèle ami d’Israël !... Hélas, les textes sont là, cités par Mehlman, terribles. Il s’agit d’articles publiés dans la presse d’extrême droite d’avant-guerre, charriant un antisémitisme d’une violence inouïe, lesquels lui valurent d’être inculpé en 1937 de « provocation au meurtre ». De ce passé de Blanchot, nous n’avions jamais rien su. D’abord parce que lui-même et ses proches n’en avaient rien dit. Qui était au courant ? Son ami Pierre Klossowski ? J’ai interrogé, il m’a répondu, gêné, par un haussement d’épaules.

[...] Ce long détour pour en revenir à Blanchot. 1984, Philippe Sollers publie dans la collection « L’Infini », chez Denoël, l’essai d’un universitaire américain, Jeffrey Mehlman, Legs de l’antisémitisme en France, un thème déjà abordé en France par des historiens de la littérature. Mais plutôt que de revenir sur les cas célèbres, archi-commentés, de Bloy, Bernanos, Céline, Rebatet, Jouhandeau, Jeffrey Mehlman s’intéresse à quelques auteurs dont les noms, hormis ceux de Bloy, Giraudoux, voire Gide, n’ont jamais été cités dans un tel contexte. Et, bien sûr, l’apparition du nom de Blanchot nous laisse pantois. Non, ce n’est pas vrai, encore un ! Non, pas lui, pas Blanchot ! Pas l’auteur du Manifeste des 121 appelant les jeunes appelés à la désertion, pas l’anti-colonialiste, l’anti-fasciste, le compagnon de route des trotskistes, le pétitionnaire d’extrême gauche, pas le farouche défenseur des révoltes étudiantes, pas le fidèle ami d’Israël !... Hélas, les textes sont là, cités par Mehlman, terribles. Il s’agit d’articles publiés dans la presse d’extrême droite d’avant-guerre, charriant un antisémitisme d’une violence inouïe, lesquels lui valurent d’être inculpé en 1937 de « provocation au meurtre ». De ce passé de Blanchot, nous n’avions jamais rien su. D’abord parce que lui-même et ses proches n’en avaient rien dit. Qui était au courant ? Son ami Pierre Klossowski ? J’ai interrogé, il m’a répondu, gêné, par un haussement d’épaules. Outre que Blanchot n’a jamais été traité de « fasciste », le hargneux auteur de l’article fait mine de croire que Mehlman évoquait le Blanchot d’après-guerre, le Blanchot de gauche (violemment anti-gaulliste — même rhétorique « révolutionnaire » des années 30 mise au service de son combat contre de Gaulle), et de citer, pour appuyer sa fallacieuse démonstration, un texte où Blanchot affirme : « Tout antisémitisme est un délire et l’antisémitisme, serait-il délirant, reste la faute capitale. » [7]

Outre que Blanchot n’a jamais été traité de « fasciste », le hargneux auteur de l’article fait mine de croire que Mehlman évoquait le Blanchot d’après-guerre, le Blanchot de gauche (violemment anti-gaulliste — même rhétorique « révolutionnaire » des années 30 mise au service de son combat contre de Gaulle), et de citer, pour appuyer sa fallacieuse démonstration, un texte où Blanchot affirme : « Tout antisémitisme est un délire et l’antisémitisme, serait-il délirant, reste la faute capitale. » [7]Jacques Henric, Politique, Seuil, 2007, p.182-185.

Maurice Blanchot et le débat sur la « nouvelle droite »

Dans son dernier numéro (1er-15 novembre 1996), La Quinzaine littéraire, que dirige Maurice Nadeau, reproduit une lettre de l’écrivain Maurice Blanchot protestant contre la publication, en 1995, chez son propre éditeur, Fata Morgana, d’un ouvrage d’Alain de Benoist intitulé L’Empire intérieur , l’un des inspirateurs intellectuels de la « nouvelle droite ». Né en septembre 1907, Maurice Blanchot est à la fois l’auteur de romans dont Thomas l’obscur , d’essais littéraires dont L’Ecriture du désastre (tous deux parus chez Gallimard), Lautréamont et Sade (Minuit) , et d’essais philosophiques par exemple L’Amitié, livre dans lequel il évoque sa proximité avec Emmanuel Levinas. Maurice Blanchot a publié chez Fata Morgana plusieurs de ses livres les plus récents, dont son dernier court récit, L’Instant de ma mort. Il demeure depuis de nombreuses années à l’écart de la vie publique, sortant difficilement de sa réserve ; ses rares interventions sont donc très remarquées.

Maurice Blanchot, dans la lettre envoyée le 2 septembre à Bruno Roy, directeur de Fata Morgana, et reproduite dans La Quinzaine, estime que « le seul fait que Benoist a collaboré à ces revues antisémites, naturellement camouflées, puisque la loi les interdit, si elles sont trop déclarées, l’en rend complice. Il est antisémite par le lieu où il a écrit et édité. Enfin, il a fondé le Grece, dont Le Pen a été président ».

Il convient de signaler ici que c’est par erreur que Maurice Blanchot attribue à Jean-Marie Le Pen la présidence du Groupement de recherches et d’études sur la civilisation européenne le Grece , dont Alain de Benoist est par ailleurs l’un des principaux animateurs, de même qu’il est une signature régulière de l’organe de ce groupe, la revue Eléments. « J’ai publié, continue Maurice Blanchot, des livres à Fata Morgana lorsque cette maison d’édition était convenable. La publication que vous avez faite du livre incohérent de Benoist m’en écarte désormais, du moins aussi longtemps que vous ne l’aurez pas rayé de votre catalogue, et retiré de la vente. »

De son côté, Bruno Roy a envoyé à La Quinzaine littéraire une lettre dont le bimensuel reproduit le passage suivant : « Cependant, si Maurice Blanchot prend l’initiative de rendre publique cette querelle, et si La Quinzaine met en cause Fata Morgana, je me verrais contraint d’user du droit de réponse que me donne la loi et de rappeler que moi, je n’ai jamais écrit de texte antisémite... J’en serais triste et je n’aimerais pas me voir dans l’obligation de rappeler des textes qu’il est préférable d’oublier. J’espère qu’il n’est pas trop tard pour que vous puissiez rappeler à Maurice Blanchot que, depuis Oscar Wilde, il est rarement raisonnable de remuer de la boue. »

Une jeunesse antisémite

Face à ce qu’il appelle un « chantage », Maurice Nadeau s’est alors tourné vers Maurice Blanchot, qui lui aurait déclaré que cette « menace » de Bruno Roy le laissait totalement indifférent. Philippe Mesnard, dans l’ouvrage le plus récent consacré à Maurice Blanchot Le Sujet de l’engagement (L’Harmattan), rappelle que c’est en 1962, dans L’Action française (Hachette-Pluriel), que l’historien américain Eugen Weber a mis au jour l’activité politique du Blanchot d’avant-guerre, militant dans une des branches de l’extrême droite et écrivant des articles antisémites et xénophobes dans diverses publications comme Combat (à ne pas confondre avec le quotidien issu de la Résistance) ou L’Insurgé. Dans Ni droite ni gauche (Complexe), Zeev Sternhell voit dans le Blanchot des années 30 « la définition parfaite de l’esprit fasciste », tandis que l’Américain Jeffrey Mehlman a cherché à établir une relation entre les textes politiques d’avant-guerre et la réflexion littéraire qui la suit (voir son article dans le no 92 de la revue Tel Quel, été 1982, et son essai Legs de l’antisémitisme en France, Denoël, 1983). Après la guerre, Maurice Blanchot a totalement rompu avec l’extrême droite, et ses manifestations d’engagement politique se sont portées vers la gauche, voire l’extrême gauche : pendant la guerre d’Algérie, où il fut l’un des rédacteurs de la « Déclaration sur le droit à l’insoumission dans la guerre d’Algérie » (le titre est de lui), mieux connue sous le nom de « Manifeste des 121 » ; en mai 68, où il participe avec Marguerite Duras et Dionys Mascolo au comité d’action étudiants-écrivains.

Face à ce qu’il appelle un « chantage », Maurice Nadeau s’est alors tourné vers Maurice Blanchot, qui lui aurait déclaré que cette « menace » de Bruno Roy le laissait totalement indifférent. Philippe Mesnard, dans l’ouvrage le plus récent consacré à Maurice Blanchot Le Sujet de l’engagement (L’Harmattan), rappelle que c’est en 1962, dans L’Action française (Hachette-Pluriel), que l’historien américain Eugen Weber a mis au jour l’activité politique du Blanchot d’avant-guerre, militant dans une des branches de l’extrême droite et écrivant des articles antisémites et xénophobes dans diverses publications comme Combat (à ne pas confondre avec le quotidien issu de la Résistance) ou L’Insurgé. Dans Ni droite ni gauche (Complexe), Zeev Sternhell voit dans le Blanchot des années 30 « la définition parfaite de l’esprit fasciste », tandis que l’Américain Jeffrey Mehlman a cherché à établir une relation entre les textes politiques d’avant-guerre et la réflexion littéraire qui la suit (voir son article dans le no 92 de la revue Tel Quel, été 1982, et son essai Legs de l’antisémitisme en France, Denoël, 1983). Après la guerre, Maurice Blanchot a totalement rompu avec l’extrême droite, et ses manifestations d’engagement politique se sont portées vers la gauche, voire l’extrême gauche : pendant la guerre d’Algérie, où il fut l’un des rédacteurs de la « Déclaration sur le droit à l’insoumission dans la guerre d’Algérie » (le titre est de lui), mieux connue sous le nom de « Manifeste des 121 » ; en mai 68, où il participe avec Marguerite Duras et Dionys Mascolo au comité d’action étudiants-écrivains.

Quant à Alain de Benoist, si l’on ne peut qualifier son oeuvre d’antisémite à proprement parler, notons qu’il dirige dans une maison d’édition du nom de Pardès sans rapport avec la revue du même nom publiée par les éditions du Cerf une collection, « Révolution conservatrice », qui propose les oeuvres du raciologue nazi Hans Günther. Les éditions allemandes Grabert font figurer les ouvrages d’Alain de Benoist aux côtés de ceux du fondateur français du négationnisme, Paul Rassinier, de l’historien négationniste britannique David Irving, ou du nazi belge Léon Degrelle. Enfin, le nom d’Alain de Benoist est cité dans un courrier adressé le 6 novembre au ministre de la culture par Jean-Yves Le Gallou, secrétaire national du Front national, qui proteste contre l’absence de ses livres, ainsi que des ouvrages de Gustave Thibon, Jean Madiran et Guillaume Faye, dans certaines bibliothèques.

Nicolas Weill, Le Monde du 15.11.96.

La nébuleuse

Marcelin Pleynet revient sur cet épisode dans sa rubrique « Tel Quel », publiée dans L’Infini n° 57 (printemps 1997). Sous le titre La nébuleuse, il écrit dans son journal le 20 décembre 1996 :

MAURICE BLANCHOT ET ALAIN DE BENOIST

Le numéro du 1er au 15 novembre de La Quinzaine littéraire publie une lettre de Maurice Blanchot à Bruno Roy, directeur des éditions Fata Morgana (sic) (chez qui Maurice Blanchot a publié plusieurs de ses livres les plus récents : Le dernier à parler, Michel Foucault tel que je l’imagine, L’instant de ma mort), Bruno Roy ayant décidé de faire paraître L’Empire intérieur d’Alain de Benoist. Un des idéologues les mieux connus de la « Nouvelle Droite » se trouve ainsi voisiner avec Maurice Blanchot au catalogue des éditions Fata Morgana (sic). Ce qui entraîne Maurice Blanchot à rendre publique (dans la Quinzaine littéraire) la lettre qu’il adresse à Bruno Roy et dans laquelle il lui demande de « rayer » de son catalogue le nom d’Alain de Benoist et de retirer le livre de la vente.

Dans la même livraison et sur la même page, Maurice Nadeau (depuis toujours très lié à Maurice Blanchot) informe ses lecteurs qu’il a d’autre part reçu une lettre de Bruno Roy, que, dit-il, « par principe, nous nous abstiendrons de publier ». C’est moi qui souligne par principe, ne comprenant pas bien de quel « principe » il s’agit. Ce n’est pas le « principe » de ne pas publier de lettres puisqu’il publie celle de Maurice Blanchot... Ce principe secret, dont on nous laisse entendre qu’il est sacré, n’est de toute évidence pas un principe démocratique.

On ne s’étonnera pas moins que, pour discréditer à la fois Alain de Benoist et Bruno Roy, Maurice Blanchot (dont on célèbre la vigilance, une vigilance qui soit dit en passant peut être assez endormie ou complaisante pour que la parution de trois livres sous la rubrique Fata Morgana [sic] ne l’ait pas mis en garde), dans sa lettre ouverte, croie devoir présenter Alain de Benoist comme fondateur du GRECE, et il ajoute : « dont Le Pen a été président » (ô amalgame ! ô vigilance !). Maurice Nadeau (plus vigilant ?) commente : « Maurice Blanchot indique justement les liens qui existent entre le GRECE et le Front national, même si Jean-Marie Le Pen n’en a jamais été président. » Type de glissement du raisonnement et de l’interprétation qui n’est pas en effet sans rappeler des méthodes plus staliniennes que démocratiques. Ô démocratie, combien as-tu été vilipendée depuis... 1936 !

Faut-il ou non publier Alain de Benoist ? La revue Éléments à laquelle il collabore régulièrement défend les plus archaïques des thèses sur l’« indo-européen ». Si l’on a pu y trouver la signature d’un certain nombre d’intellectuels et de politiciens de gauche, on n’y trouvera pas la mienne.

Fallait-il publier aux éditions Fata Morgana, qui, si je comprends bien, ont su, jusqu’à cette « fâcheuse » collaboration d’Alain de Benoist, très bien choisir leurs auteurs. Je n’aurai pas en ce qui me concerne de lettre à écrire à Bruno Roy. Pourquoi ? Ô poésie !

Justement dans le numéro suivant de La Quinzaine littéraire, c’est Jacques Dupin qui, entre 1981 et 1990, n’a pas publié moins de huit livres aux éditions Fata Morgana... cette fois, c’est Jacques Dupin qui rend publique une lettre dans laquelle il se dit « entièrement solidaire de la lettre de Maurice Blanchot » et demande à son tour à ce que les titres de ses recueils de poésies ne figurent plus au catalogue de l’éditeur.

Qu’est-il arrivé, du jour au lendemain, à Bruno Roy qui surprenne ainsi ses auteurs les plus fidèles ? Était-il à ce point dissimulé lorsqu’il s’adressait à Maurice Blanchot, à Jacques Dupin et à beaucoup d’autres lors de leurs rencontres (avec un certain nombre d’artistes peintres) pour leur demander de collaborer avec lui à l’édification de l’entreprise Fata Morgana ? Et si oui, comment de son côté a-t-il pu penser que les œuvres de ces auteurs répondaient d’une façon ou d’une autre à ce qui l’a conduit, assez naturellement semble-t-il, à choisir un ouvrage d’Alain de Benoist ? Les ouvrages de Maurice Blanchot et de Jacques Dupin, entre autres, ne sont-ils pas suffisamment et convenablement clairs de ce point de vue ? Alors ? Ne craignons rien, allons plus avant. Seulement voilà, au début de sa lettre Jacques Dupin écrit : « Je n’entrerai pas dans les détails. » Pourquoi ? Est-ce en vertu du « principe » qui empêche Maurice Nadeau de publier la lettre de Bruno Roy ?

Non, on ne trouvera pas mon nom au catalogue des éditions Fata Morgana pour une raison qui est sans doute la bonne : incompatibilité, claire, évidente et totale (Fata Morgana !).

Tie up my love’s tongue, bring him silently

Si je me souviens bien, dans Le songe d’une nuit d’été, la reine des fées, Titiana, s’éprend d’un âne. Puck : « When in that moment (so it came to pass) Titiana waked and straightway loved an ass. » Obéron : « This falls out better than I could devise. » (Puck : « Or il advint qu’à ce moment Titiana s’est réveillée pour aussitôt s’amouracher d’un âne. » Obéron : « Cela se présente encore mieux que je n’aurais pu l’imaginer. » Ô « poésie » ! Vieille fée !

POURQUOI MAURICE BLANCHOT ?

Le moins que l’on puisse dire c’est que la vigilance de Blanchot que Catherine David célèbre, dans Le Nouvel Observateur du 19 décembre, se laisse curieusement surprendre... et qu’elle est de plus en plus abstraite... voire, ce qui n’est pas moins significatif, mal informée. (Il ne suffit pas de vouloir que Le Pen ait été président du GRECE... Pour que la vigilance ne soit pas abstraite, dogmatiquement et religieusement souveraine, il faut s’informer.) Mais les adeptes de Blanchot ne sont pas moins sommaires lorsqu’il s’agit de justifier l’orthodoxie de leur credo. Catherine David trouve que « M. Blanchot semble avoir l’oeil plus perçant que la plupart d’entre nous » parce que en 1996 il refuse de trouver son nom voisinant avec celui d’Alain de Benoist au catalogue des éditions Fata Morgana (sic), alors qu’en 1993 « un certain nombre d’intellectuels de tous bords, et notamment de gauche, ont acceptés avec une naïveté coupable de publier des textes dans Krisis ».

Certes... mais pendant ce temps (trois ans) M. Blanchot, « avec une naïveté coupable », publiait sous le sigle de Fata Morgana (sic)... Décidément ! Faut-il toujours que la naïveté soit coupable ? Si c’était là un cliché n’ayant pour fonction que de dissimuler le fait que la culpabilité naïve est souvent et naturellement criminelle ? Catherine David est-elle naïve lorsqu’elle déclare : « Quand Blanchot parle du judaïsme de Robert Antelme, de l’antisémitisme ou des camps, ses lecteurs savent qu’il parle aussi de sa propre part maudite, de ce Péché [sic] de jeunesse dont il ne s’est jamais caché et qui l’a conduit dans les mouvements d’extrême droite avant-guerre. » ?

C. David est-elle naïve ou fait-elle des phrases que je souligne ? Péché ?! Le dictionnaire propose : « Transgression consciente de la loi divine. » Naïveté religieuse ? Ou culpabilité religieuse ?

Marcelin Pleynet, L’Infini 57, Printemps 1997.

Bataille et « l’homme invisible »

« A vouloir comparer Maurice Blanchot à l’"homme invisible" de Wells, il y a une part de plaisanterie déplacée. L’auteur dont il s’agit, tout d’abord, ne voulut jamais faire apparaître ce néant invisible que le spectre de Wells révélait en défaisant les bandelettes dont il s’était enveloppé. [...] »

mais, ajoutait Bataille,

« la plaisanterie, à tout prendre, a cet intérêt : il est difficile, à travers elle, de suggérer le rôle que Blanchot donne à la littérature dans ses livres, mais plus difficile encore sans elle. [...] Il n’y a chez Blanchot ni piège ni capture et l’image d’un silence dernier sous les mots, si elle n’est pas moins frappante que celle sous les vêtements, d’un néant visible, si elle gêne et si même elle paraît contraire à tout repos, est pourtant neutre, étant bien incapable d’intention, ou ne laissant finalement — peut-être — qu’un sentiment de distante amitié, de distante complicité. »Georges Bataille, Silence et littérature (O.C., tome XII, p.173-174. Je souligne. A.G.)

Bataille aura, au moins à deux reprises, le projet d’écrire un livre sur Maurice Blanchot : en 1948, Maurice Blanchot et l’existentialisme (cf. les notes publiées dans les O.C., tome VII, p.610 : " Caractère de Blanchot : simplicité. On ne sait à peu près rien de lui-même en l’approchant, sinon qu’on répondrait mal à ce qu’il est en disant le peu qu’on sait. Mais c’est aussi une façon de définir un caractère. ") et, ce qui ressemble à un projet d’essai se trouve mentionné dans Bataille, Une liberté souveraine qu’a publié Michel Surya en 2000 (Ed. Farrago). Il semble également qu’un chapitre de La somme athéologique aurait dû être consacré à Blanchot. Tous ces projets resteront inachevés (mais beaucoup de projets de Bataille le resteront).

Bataille n’ignorait pas ce qu’avait été Blanchot dans sa jeunesse. Dans les notes que présente M. Surya, Bataille se contente cependant d’écrire (sans doute en 1953 ou 1954) : "Voici d’abord en peu de phrases les côtés extérieurs de son oeuvre [Je souligne. A.G.]. Jeune encore, Maurice Blanchot collabora à l’éditorial du Journal des débats. Après 1940 il renonça à cette collaboration, désormais soumise à la censure, et se contenta d’envoyer à son journal un feuilleton littéraire." (Op. cité, p.67). " Après 1940 " : c’est l’époque où Bataille et Blanchot se voient régulièrement [8]

Pour différentes et contradictoires que soient leur "expérience intérieure" et leurs prises de position politiques — notamment avant la guerre — Bataille ne "critiquera" jamais explicitement Blanchot. C’est sans doute en partie cela — cette "distante amitié", cette "distante complicité" (mais aussi les "amitiés embarrassées" dont parle Sollers dans Tremblement de Bataille) — qui favorise l’amalgame, voire le recouvrement des écrits de Bataille par ceux de Blanchot et, paradoxalement (càd. contre la doxa), l’insistance répétée que met Sollers à les séparer, à les opposer.

« Il y a là, dans le rapprochement entre Blanchot et Bataille, une confusion qui me paraît extraordinairement intéressante à étudier, parce qu’elle est fausse. L’amitié, la "communauté inavouable", tout ça, tout ça c’est faux. C’est faux, dans la mesure où je me suis déjà, à plusieurs reprises, un peu moqué de Blanchot qui, lorsque Bataille lui dit qu’il songe à poursuivre Madame Edwarda, Blanchot lui répond : "N’y touchez pas !" Les écrits érotiques de Blanchot ne me semblent pas connus. En tout cas, pour l’instant, je ne vois pas (sourire). En revanche, la rétention de Blanchot me paraît d’une toute autre nature. On a tort de rapprocher, sans cesse, ces deux auteurs. Il y a une sorte de réflexe pavlovien qui demanderait à être regardé d’un peu plus près, au microscope. »

« Le truc de Blanchot ? La "communauté inavouable" ? Ça me paraît absolument irrecevable. Y compris du point de vue de Bataille lui-même. Parce qu’il faut se risquer dans ces cas-là, il faut des preuves. Quand je lis Bataille, je sais les risques qu’il prend en écrivant un certain nombre de choses. Sinon ça me paraît abstrait. J’ai envie de savoir ce qui arrive à la vie du type qui parle. C’est ce qui est grandiose chez Bataille. La "Discussion sur le péché", c’est invraisemblable : vous le voyez, il est entouré, tout le monde est là, ça finit dans une sorte de désorganisation. Tout le monde a son discours. Et de fil en aiguille, il les entraîne et on ne sait plus où on en est. C’est un morceau d’anthologie. Le sujet était magnifiquement choisi. Et vous entendez qu’il y a des gens qui parlent pour ne rien dire et quelqu’un se tait de plus en plus pour dire quelque chose. C’est du grand art. Il y a une certaine façon de se taire en écrivant des livres, mais pas en bavardant sur le silence, bavardage pénible, ou sur la mort de la littérature. Et politiquement c’est considérable : il serait très difficile de dire à quelle tendance Bataille a appartenu. En 1960, Bataille n’avait pas signé, je crois, l’appel contre De Gaulle et je le réentends me dire avec un ton ironique : "Pour un général catholique, il est amusant." » (Eloge de l’infini, Gallimard, 2001, p.793. C’est moi qui souligne. A.G.)

Maurice Blanchot

Un documentaire de Hugo Santiago et Christophe Bident

FR3, Écrivains de toujours, 1998.

« Mon intention de réaliser le film fut énoncée comme une boutade, avant l’été 1996 : pour Blanchot, cet absent, cette volonté d’effacement, il n’y a de cahier des charges qui tienne, quasiment pas d’images ni de documents sur sa personne. La boutade fit son chemin, elle est devenue une gageure impossible à tenir (bien fait pour ma prétention) et à présent le film est là. » Hugo Santiago [9]

Les essais de Derrida sur Blanchot sont très nombreux. Il serait vain de tous les citer comme de les ignorer. Blanchot, de l’aveu même du philosophe, fut jusqu’au bout celui dont il se sentit le plus proche. Voici le texte que Derrida lut à la mort de l’écrivain.

Un témoin de toujours

par Jacques Derrida

Depuis quelques jours et quelques nuits, je me demande en vain d’où me viendrait encore la force ici, maintenant, d’élever la voix. Je voudrais croire, j’espère pouvoir imaginer encore que je la reçois, cette force qui autrement me manquerait, de Maurice Blanchot lui-même.

Depuis quelques jours et quelques nuits, je me demande en vain d’où me viendrait encore la force ici, maintenant, d’élever la voix. Je voudrais croire, j’espère pouvoir imaginer encore que je la reçois, cette force qui autrement me manquerait, de Maurice Blanchot lui-même.

Comment ne pas trembler au moment de prononcer ici même, à cet instant, ce nom, Maurice Blanchot ?

Il nous reste à penser sans fin, à tendre l’oreille pour entendre ce qui continue et ne cessera plus de résonner à travers son nom, dans votre nom, je n’ose pas dire dans "ton nom", me souvenant encore de ce que Maurice Blanchot lui-même a pensé et publiquement déclaré de telle exception absolue, de ce privilège insigne que l’amitié confère, à savoir celui d’un tutoiement qu’il dit avoir été la chance unique de son amitié de toujours avec Emmanuel Levinas.

Emmanuel Lévinas est l’un de tous les grands amis que Maurice Blanchot aura tant souffert, il m’a confié un jour, de voir mourir avant lui. Je voudrais saluer ici leur mémoire pour l’associer à ce moment de recueillement : Georges Bataille, René Char, Robert Antelme, Louis-René des Forêts, Roger Laporte.

Comment ne pas trembler au moment de le dire ici, maintenant, ce nom, ce nom plus seul que jamais, Maurice Blanchot, comment ne pas trembler même si, invité à le faire, je dois porter aussi la parole de tous ceux et de toutes celles, ici même ou ailleurs, qui aiment, admirent, lisent, écoutent, ont approché celui que nous sommes si nombreux, dans le monde entier, depuis deux ou trois générations, à tenir pour l’un des plus grands penseurs et écrivains de ce temps, et non seulement dans ce pays.

Et non seulement dans notre langue, car la traduction de son oeuvre est en train de s’étendre et continuera d’irradier de sa lumière secrète tous les idiomes du monde.

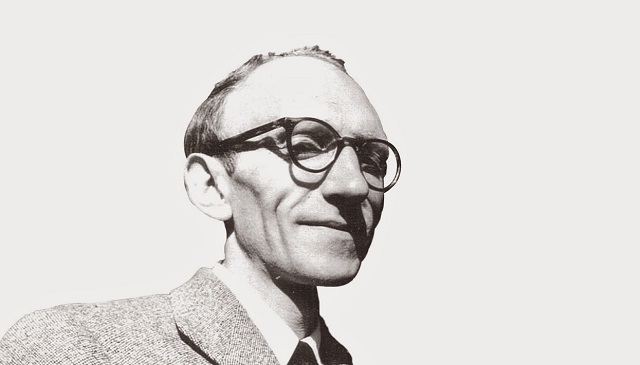

Maurice Blanchot, si loin que je me souvienne, tout au long de ma vie d’adulte, depuis que je le lis (plus de 50 ans), et surtout depuis que je l’ai rencontré, en mai 1968, et qu’il n’a cessé de m’honorer de sa confiance et de son amitié, je m’étais habitué à l’entendre, ce nom, autrement que comme celui de quelqu’un, un tiers, l’auteur incomparable qu’on cite et dont on s’inspire : je l’entendais autrement que comme le grand nom d’un homme dont j’admire et la puissance d’exposition, dans la pensée et dans l’existence, et la puissance de retrait, la pudeur exemplaire, une discrétion unique en ce temps, et qui l’a toujours tenu loin, aussi loin que possible, et délibérément, par principe éthique et politique, de toutes les rumeurs et de toutes les images, de toutes les tentations et de tous les appétits de la culture, de tout ce qui presse et précipite vers l’immédiateté des médias, de la presse, de la photographie et des écrans. On se demande si, après avoir parfois abusé de sa réserve et son invisibilité, la surenchère de certains ne les jettera pas demain, juste assez tard, le remords aidant, sur des fétiches négociables, confirmant ainsi la même dénégation ou la même méconnaissance.

Au moment de parler de l’éloignement de Blanchot, depuis des décennies, permettez-moi de remercier ici Monique Antelme. Je veux lui dire, plus qu’en privé cette fois, ma gratitude et celle de beaucoup d’autres. Cette reconnaissance va vers une amie dont la fidélité, entre la retraite de Blanchot et le monde, entre lui et nous, fut à la fois celle de l’alliée, en vérité l’alliance même, la douce, généreuse et loyale prévenance.

Je viens de marquer la date d’une première rencontre, en mai 68. Sans rappeler la cause ou l’occasion de cette rencontre personnelle, qui concerna d’abord entre nous un problème de nature éthique et politique, je souligne seulement qu’au même moment, en mai 68, donc, Blanchot était de tout son être, corps et âme, dans la rue, radicalement engagé, comme il le fut toujours, dans ce qui s’annonçait comme une révolution. Car de tous ses engagements extrêmes, ceux d’avant la guerre, je ne les passerai pas sous silence, et, tout aussi ineffaçables, ceux de l’Occupation, de la guerre d’Algérie et du Manifeste des 121, ceux de mai 68, de toutes ces expériences politiques, personne n’a su, mieux que lui, avec plus de rigueur, de lucidité et de responsabilité, tirer jusqu’au bout les leçons. Personne n’a su, mieux et plus vite que lui, assumer les interprétations et les réinterprétations, voire les conversions les plus difficiles.

Ce nom, Maurice Blanchot, je m’étais habitué à le prononcer non pas comme celui d’une troisième personne, d’un homme rare et secret dont on parle en son absence, et qu’on déchiffre, enseigne, invoque, mais comme le nom d’un vivant à qui présentement l’on parle, à qui l’on s’adresse, un nom qui fut, au-delà de la nomination, donc, l’appellation toujours destinée à quelqu’un dont l’attention, la vigilance, le souci de répondre, l’exigence de responsabilité furent reçues par tant d’entre nous comme les plus exigeantes et les plus rigoureuses de ce temps. C’était devenu, ce nom, à la fois le nom familier et étrange, si étrange, si étranger de quelqu’un qu’on appelle ou qui vous appelle au dehors, inaccessible, infiniment loin de soi, mais un nom aussi intime et ancien, un nom sans âge, celui d’un témoin de toujours, d’un témoin sans complaisance, d’un témoin veillant en nous-même, du témoin le plus proche, mais aussi de l’ami qui n’accompagne pas, soucieux de vous laisser à votre solitude, toujours attentif à rester néanmoins près de vous, dans la sollicitude de tous les instants, de toutes les pensées, de toutes les questions aussi, des décisions et des indécisions. Le nom d’un visage que la douceur du sourire ne quitta pas une seconde tout le temps de nos rencontres. Les silences, la respiration nécessaire de l’ellipse et de la discrétion, au cours de ces entretiens, ce fut aussi, autant que je me souvienne, le temps béni, sans la moindre interruption, le temps continu d’un sourire, d’une attente confiante et bienveillante.

Une tristesse infinie m’ordonnerait ici à la fois de me taire et de laisser parler mon coeur pour lui répondre encore, ou pour m’interroger, comme si j’espérais encore une réponse, pour parler encore à lui devant lui et non seulement de lui, comme si être devant lui pour m’adresser à lui, pour lui, signifiait encore quelque chose. Cette tristesse sans fond me prive implacablement, hélas, et de la liberté et de la chance de l’appeler, comme je le fis encore il y a peu au téléphone. J’entendis alors l’essouflement de sa voix affaiblie, certes, mais pressée de rassurer en évitant la plainte. Rien ne me donne plus le droit de l’appeler, là où, ne pouvant à jamais que désespérer de le faire, je ne pourrais pourtant pas renoncer à lui parler - mais au-dedans de moi.

Et pourtant. Maurice Blanchot vivant, Maurice Blanchot de son vivant, ceux qui l’ont lu et entendu le savent bien, ce fut aussi quelqu’un qui ne cessa de penser la mort, et sa propre mort, l’instant de la mort, ce qu’il intitula L’instant de ma mort. Mais toujours comme l’impossible. Et quand il s’obstinait à dire la mort impossible (au point que, comme tant de ses amis, pour lutter contre les pires certitudes de l’inéluctable, je me réconfortais parfois, en jouant le naïf, à l’espérer immortel, en tout cas moins sujet à mourir, si je puis dire, que nous tous — et un jour il m’écrivit sur un ton inhabituel, au retour de l’hôpital, après une chute dont il venait de se relever : "Vous voyez, j’ai une bonne nature"), oui, quand il tenait à tenir la mort pour impossible, il n’y entendait pas une victoire jubilatoire de la vie sur la mort, mais davantage l’acquiescement à ce qui vient limiter le possible, et donc tout pouvoir, là où, L’Ecriture du désastre le précise, celui qui voudrait encore dominer ce non-pouvoir, "se rendre maître de la non-maîtrise", doit alors se heurter, "autre que lui-même, à la mort comme ce qui n’arrive pas ou comme à ce qui se retourne (démentant, à la façon d’une démence, la dialectique en la faisant aboutir) en l’impossibilité de toute possibilité" (p.107).

Et pourtant. Maurice Blanchot vivant, Maurice Blanchot de son vivant, ceux qui l’ont lu et entendu le savent bien, ce fut aussi quelqu’un qui ne cessa de penser la mort, et sa propre mort, l’instant de la mort, ce qu’il intitula L’instant de ma mort. Mais toujours comme l’impossible. Et quand il s’obstinait à dire la mort impossible (au point que, comme tant de ses amis, pour lutter contre les pires certitudes de l’inéluctable, je me réconfortais parfois, en jouant le naïf, à l’espérer immortel, en tout cas moins sujet à mourir, si je puis dire, que nous tous — et un jour il m’écrivit sur un ton inhabituel, au retour de l’hôpital, après une chute dont il venait de se relever : "Vous voyez, j’ai une bonne nature"), oui, quand il tenait à tenir la mort pour impossible, il n’y entendait pas une victoire jubilatoire de la vie sur la mort, mais davantage l’acquiescement à ce qui vient limiter le possible, et donc tout pouvoir, là où, L’Ecriture du désastre le précise, celui qui voudrait encore dominer ce non-pouvoir, "se rendre maître de la non-maîtrise", doit alors se heurter, "autre que lui-même, à la mort comme ce qui n’arrive pas ou comme à ce qui se retourne (démentant, à la façon d’une démence, la dialectique en la faisant aboutir) en l’impossibilité de toute possibilité" (p.107).

Car au-delà de tout ce qu’une lecture précipitée porterait à croire, au-delà de ce que sa constante attention à la mort, à cet événement sans événement du mourir, peuvent laisser penser, Maurice Blanchot n’a aimé, il n’aura affirmé que la vie et le vivre, à la lumière de l’apparaître. Nous en avons mille signes et dans ses textes et dans la façon dont il a tenu à la vie, dont il a préféré la vie, jusqu’à la fin. Avec, j’ose le dire, une singulière gaîté, la gaîté de l’affirmation et du "oui", une autre gaîté encore que celle du gai savoir, moins cruelle sans doute, mais une gaîté, la joie même du bonheur à laquelle des oreilles assez fines ne pouvaient pas manquer d’être sensibles. Dans tous les écrits qu’il a consacrés à la mort, c’est-à-dire en vérité dans tous ses écrits, qu’il s’agisse des discours de type philosophique ou philosophico-politique qui ont remué tout le champ de la pensée, de son histoire, de ses oeuvres canoniques à ses avancées les plus inédites, qu’il s’agisse de ses exégèses littéraires qui ont, sur tant de corpus français et étrangers, inventé d’autres façons de lire et d’écrire, qu’il s’agisse de ses récits, romans, fictions (qu’on commence, me semble-t-il, à peine à lire, et dont l’avenir reste à peu près intact), qu’il s’agisse encore de toutes les oeuvres qui, comme L’attente l’oubli ou L’Ecriture du désastre mêlent indissociablement, et de façon encore inouïe, la méditation philosophique et la fiction poétique, eh bien, partout, le morbide et le léthal restent étrangers au timbre ou à la tonalité musicale de cette parole. Contrairement à ce qu’on dit souvent ou légèrement. Nulle complaisance, chez lui, de nombreuses citations pourraient l’attester, pour la tentation suicidaire ou pour quelque négativité que ce soit. A écouter Le dernier homme, nous entendons celui qui avant de déclarer "Je me suis persuadé que je l’avais d’abord connu mort, puis mourant", avait déjà clamé, je cite, le "bonheur de dire oui, d’affirmer sans fin." (p. 12)

Je voudrais, pour lui rendre plus que jamais la parole, lire encore, au moment où pour nous tout revient ici, sans plus rester, à l’épreuve des cendres, quelques lignes de L’Ecriture du désastre, cet immense livre hanté par l’innommable incinération que fut l’Holocauste et dont on sait que l’événement, comme un autre nom du désastre absolu, devint aussitôt le centre de la plus insistante gravité de son oeuvre. Comme il le sera indirectement partout, l’Holocauste fut rappelé à l’ouverture du livre. Qui désigne la "brûlure de l’Holocauste, l’anéantissement du midi", et "l’oubli immobile (mémoire de l’immémorable) qui constitue le désastre, même si ce désastre, dit-il encore nous le connaissons peut-être sous d’autres noms..." (p.15)

Comment et pourquoi avons-nous le souffle coupé par la douleur et le deuil, pourquoi nous sentons-nous interdits, suffoqués, comme sous le coup d’un événement inouï, au moment où nous quitte quelqu’un qui pourtant n’a cessé, dans ses oeuvres et dans ses lettres (comme peuvent en témoigner, à peu près sans exception, toutes celles que j’ai reçues de lui depuis des décennies) de dire l’imminence de sa mort, mais aussi bien que la mort était l’impossible même ? et que de toute façon, si elle n’arrivait jamais, c’est qu’elle était déjà arrivée ? Nous ne pouvions pas être à la fois plus préparés à sa mort, plus préparés par lui-même et pourtant plus désemparés aussi, à la fois blessés, plus endeuillés d’avance et plus incapables d’amortir l’imprévisible. La mort toujours imminente, la mort impossible et la mort déjà dépassée, voilà trois certitudes apparemment incompatibles mais dont l’implacable vérité nous fait don de la première provocation à penser. Ce dont prend acte et que scelle L’Ecriture du désastre (p. 181,2) :

« S’il est vrai que, pour un certain Freud, "notre inconscient ne saurait se représenter notre propre mortalité", cela signifie tout au plus que mourir est irreprésentable, non pas seulement parce que mourir est sans présent, mais parce qu’il n’a pas de lieu, fût-ce dans le temps, la temporalité du temps. »

Puis parlant d’une singulière "patience" qui, dit-il, "ne se souffre "en nous" que comme la mort d’autrui ou la mort toujours autre, avec laquelle noue ne communiquons pas, mais dont, en deçà de l’épreuve, nous nous sentons responsables", il conclut :

« Il n’y a rien à faire avec la mort qui a toujours eu lieu : oeuvre du désoeuvrement, non-rapport avec un passé (ou un avenir) sans présent. Ainsi le désastre serait au-delà de ce que nous entendons par mort ou par abîme, en tout cas ma mort, puisqu’il n’y a plus de place pour elle, y disparaissant sans mourir (ou le contraire). »

"... ou le contraire" : disparaître sans mourir ou mourir sans disparaître, l’alternative n’est donc pas simple. Elle se dédouble elle-même, nous en endurons l’épreuve aujourd’hui. De celui qui nous l’aura donné à penser, nous pouvons dire aujourd’hui qu’il meurt sans disparaître mais aussi qu’il disparaît sans mourir. Sa mort peut rester impensable, elle lui était déjà arrivée. Entre la fiction littéraire et l’irrécusable témoignage, L’instant de ma mort en libère le récit et l’inconcevable temporalité. Celui qui alors, d’une certaine façon, mourut déjà, et plus d’une fois, il pesait, il examinait encore l’impondérable, je le cite :

« le sentiment de légèreté que je ne saurais traduire : libéré de la vie ? l’infini qui s’ouvre ? Ni bonheur ni malheur. Ni l’absence de crainte et peut-être déjà le pas au-delà. Je sais, j’imagine que ce sentiment inanalysable changea ce qui lui restait d’existence. Comme si la mort hors de lui ne pouvait désormais que se heurter à la mort en lui. "Je suis vivant. Non, tu es mort." »

"Je suis vivant. Non tu es mort", ces deux voix se disputent ou se partagent la parole en nous. Et inversement : Je suis mort. Non, tu es vivant. La lettre qui accompagna l’envoi de l’Instant de ma mort, le 20 juillet 1994, me disait, dès ses premiers mots, comme pour marquer le retour ou la répétition des anniversaires :

« 20 juillet, il y a cinquante ans je connus le bonheur d’être presque fusillé. Il y a 25 ans, nous mettions nos pas sur la lune. »

Parmi les mises en gardes les plus dignes qu’il me faut feindre un instant d’oublier ou de trahir, il y aurait celles, mémorables, de l’amitié même, je veux dire celles qui ouvrent, en italiques, la conclusion « L’amitié » dans le livre qui porte le même titre L’amitié, et d’abord recueilli, dédié, on le sait, à la mémoire et à la mort de Georges Bataille :

« De cet ami, comment accepter de parler ? Ni pour l’éloge, ni dans l’intérêt de quelque vérité. Les traits de son caractère, les formes de son existence, les épisodes de sa vie, même en accord avec la recherche dont il s’est senti responsable jusqu’à l’irresponsabilité, n’appartiennent à personne. Il n’y a pas de témoin (...) Je sais qu’il y a les livres. Les livres demeurent provisoirement, même si leur lecture doit nous ouvrir à la nécessité de cette disparition dans laquelle ils se retirent. Les livres eux-mêmes renvoient à une existence. »

Quant à "ce qu’introduit en elle d’imprévisible l’étrangeté de la fin", Blanchot insiste encore :

« Et ce mouvement imprévisible et toujours caché dans son imminence infinie — celui du mourir peut-être — ne vient pas de ce que le terme ne saurait être donné à l’avance, mais de ce qu’il ne constitue jamais un événement qui arrive, même quand il survient, jamais une réalité capable d’être saisie : insaisissable et maintenant jusqu’au bout dans l’insaisissable celui qui lui est destiné. »

Ces mots, prenons-les, reprenons-les, apprenons cette distinction entre survenir et arriver. Disons que la mort de Blanchot est indéniablement survenue, mais elle n’est pas arrivée, elle n’arrive pas. Elle n’arrivera pas.

Même si Blanchot nous a justement mis en garde contre toutes les lois du genre et de la circonstance, contre l’éloge de l’ami et contre le genre biographique ou bibliographique de l’oraison, même si, de toute façon, aucun discours, fût-il interminable, ne saurait ici se mesurer à l’ampleur d’un tel devoir, qu’il me soit permis de confier encore quelques mots à ceux et à celles qui sont ici ses lecteurs et ses lectrices, certes, mais aussi des familiers, des voisins, les proches qui, au Mesnil Saint-Denis, ont entouré Maurice Blanchot de leurs soins et de leur affection, jusqu’à la fin (je pense en particulier, pour l’en remercier, à Cidalia Fernandez) ; ces quelques mots, donc, pour les convaincre encore de ceci, comme de notre reconnaissance : celui que nous accompagnons ici nous lègue une oeuvre dont nous ne finirons jamais, en France et dans le monde, de recevoir le présent. A travers les frayages d’une écriture sobre et fulgurante qui interroge sans fin et sans assurance sa propre possibilité, il a marqué tous les domaines, celui de la littérature et de la philosophie où rien ne s’est produit qui n’ait été connu et interprété par lui de façon inédite, celui de la psychanalyse, de la théorie du langage, de l’histoire et de la politique. Rien de ce qui aura inquiété le siècle passé, et déjà celui-ci, de ses inventions et de ses cataclysmes, de ses mutations, de ses révolutions et de ses monstruosités, rien de tout cela n’aura échappé à la haute tension de sa pensée et de ses textes. A tout cela il aura répondu en s’exposant à d’inflexibles injonctions. Il l’a fait sans institution, ni celle de l’université ni même celle des groupes ou attroupements auxquels se prêtent à l’occasion certains pouvoirs, et parfois même au nom ou sous les noms de la littérature, de l’édition et de la presse. Le rayonnement parfois invisible de son oeuvre, dans tout ce qu’il a dérangé et transformé dans nos manières de penser, d’écrire ou d’agir, je ne crois pas qu’on puisse le définir par des mots tels que "influence" ou "disciples". Blanchot n’a pas fait école, il a d’ailleurs dit ce qu’il y avait à dire de la parole et de la maîtrise pédagogiques. Blanchot n’a pas eu ce qu’on appelle de l’influence sur des disciples. C’est de tout autre chose qu’il s’agit. L’héritage qu’il nous laisse aura réservé une trace plus intérieure et plus grave : inappropriable. Il nous aura laissés seuls, il nous laisse plus seuls que jamais avec des responsabilités sans fond. Certaines nous engagent déjà envers l’avenir de son oeuvre, de sa pensée, de sa signature même. La promesse qu’à cet égard, pour ma part, je lui ai faite, elle restera indéfectible, et je suis sûr que beaucoup ici partageront cette fidélité.

Régulièrement, une ou deux fois par an, je lui téléphonais et lui envoyais une carte postale du village d’Eze. Il y a deux ans, je le fis en compagnie de Jean-Luc Nancy, notre ami commun qui se trouve ici, près de moi, et vers qui la pensée de Blanchot s’est si souvent tournée, notamment dans La communauté inavouable. Or chaque fois, donc, que je lui adressais une vieille carte postale d’avant la guerre après l’avoir choisie chez un marchand collectionneur dans les ruelles de ce vieux village d’Eze où Blanchot, il y a longtemps, avait séjourné et sans doute croisé le spectre de Nietzsche dont un chemin porte encore le nom, chaque fois, donc, à mesure que les années passaient, j’osais à peine m’inquiéter en moi-même en murmurant : j’espère que je lui enverrai, encore longtemps, d’autres cartes postales, avec la même ferveur ritualiste, affectueuse et un peu superstitieuse. Je sais aujourd’hui que, sans jamais plus confier de tels messages à la poste, je continuerai de lui écrire ou de l’appeler, dans mon coeur ou dans mon âme, comme on dit, aussi longtemps que je vivrai.

Jacques Derrida, Libération du 26 février 2003.

![]()

L’extrême contemporain

Christophe Bident s’est attaqué à une figure quasi mythique de la littérature : Maurice Blanchot. Et fait sien ce principe énoncé par l’auteur de « Thomas l’obscur » :« Le biographe connaît le "génie" et ignore l’"homme" ».

Dans notre république des lettres, Maurice Blanchot occupe aujourd’hui une position unique : à la fois souveraine et invisible d’autant plus souveraine qu’elle est invisible. Pour le public, il est, en grande part, l’inconnu. Ses romans, ses récits, ses essais critiques bénéficient, si l’on peut dire, d’une réputation d’hermétisme supérieur qui incite à en célébrer l’importance, tout en dispensant de les lire. Blanchot existe à la manière du Dieu de Voltaire : essentiel mais si incommensurable à notre humanité ordinaire que ce serait pure perte de vouloir en savoir davantage. Il suffit qu’il soit.

A l’autre bout de la chaîne de la lecture, pour la critique moderne, pour les philosophes de la création artistique, pour les théoriciens de la littérature, pour la majeure partie des écrivains vivants enfin, Blanchot est une des références majeures : celui dont les textes, qu’ils soient de fiction ou de réflexion, sont sans cesse relus, scrutés, glosés comme les sourates de la modernité créatrice. Il n’est qu’à voir qui écrit à partir de Blanchot davantage que sur lui : les amis bien évidemment, Levinas, Bataille, Mascolo, Antelme ; mais aussi René Char, Derrida, Duras, Laporte, Madaule. Et encore Sartre (dès l’origine), Nadeau, Deguy, Jabès, Klossowski, Foucault. Et tout près de nous, les animateurs de la revue Lignes.

Comme pour mieux construire cet écart et cette invisible autorité s’ajoutent encore l’âge de l’écrivain il aura quatre-vingt-onze ans le 20 septembre et son abandon, depuis près d’un quart de siècle, de la scène littéraire parisienne. Vingt-cinq ans, de nos jours, c’est une éternité ; assez de temps en tout cas pour que se forge le mythe du grand écrivain secret, inaccessible, polissant à l’écart des bruits du monde des diamants intemporels aux facettes impénétrables. De l’essence de littérature.

C’est pour détruire cette mythologie, si rassurante et si fausse que Christophe Bident s’est attelé à cette tâche d’écrire une biographie de Maurice Blanchot. De ce point de vue, la réussite est éclatante. Voilà enfin démolie la terrifiante statue du Commandeur, isolée, solitaire, foudroyante et secrète dont les oracles théoriques frappent le petit monde des littérateurs de l’ici-bas. A sa place se raconte une histoire autrement plus intéressante : celle d’un homme aux prises avec l’histoire de son époque notre siècle , qui s’essaie à la penser tout entière, et sa propre place en son mouvement, et celle de cette activité réputée socialement inutile qu’on nomme l’écriture. Blanchot n’est pas l’homme de la tour d’ivoire, ni de l’art pour l’art. Même dans ses périodes de retrait, il demeure solidaire de la mêlée. Il fonce ; et d’abord dans le mur, longtemps.

L’enquête qu’a entreprise Christophe Bident sur la jeunesse politique de Blanchot est impeccable, même si l’on aimerait en comprendre davantage sur la genèse de cette jeunesse : comment cet intellectuel d’origine bourgeoise et terrienne est devenu un Camelot du roi enragé, et comment, trouvant la soupe maurrassienne un peu fade, il a couru vers des cieux plus droitistes encore. Jusqu’au bord du fascisme, sans y sombrer, par répulsion au populisme sans doute. Qu’il ne s’agisse pas d’une « erreur de jeunesse » qui vaudrait absolution, Bident y insiste. De 1931 à l’invasion de la France, Blanchot est un journaliste politique menant sur tous les fronts de la presse d’extrême droite le combat contre la démocratie, les étrangers, les ennemis de l’intérieur et les corrupteurs de la pure civilisation française. Et si Blanchot s’en tient à un « antisémitisme raisonnable » face à l’antisémitisme « vulgaire » des maurrassiens et des fascistes, c’est question de nuance et de style. Allons plus loin : si Blanchot abandonne toute tribune politique à partir de novembre 1940, il n’en continuera pas moins jusqu’en août 1944 à nourrir de ses chroniques littéraires le poussiéreux et ultra-vichyste Journal des débats [10].

La « transformation des convictions » de Blanchot est liée à la révélation du génocide juif et à la lecture de L’Espèce humaine de Robert Antelme. Bident montre bien aussi comment elle avait été préparée, durant les années de guerre, par l’élaboration critique progressive d’une théorie de l’écriture et de l’acte littéraire. Les deux mouvements de transformation sont liés, au plus intime de l’existence et de la pensée, au plus douloureux de l’expérience de soi. Sous une forme simplifiée à l’extrême, cela peut se formuler ainsi : comment penser, comment vivre, comment écrire après Auschwitz ? La réponse la plus immédiate, celle qui a l’apparence la plus radicale est celle du nihilisme, sous toutes ses formes, de la mystique à l’ontologie heideggerienne. De la fin de la guerre à la fin des années 70, dans ses innombrables articles pour la NRF, dans ses interventions contre la guerre d’Algérie, dans les défilés de mai 68, Blanchot va se battre pour créer un espace de pensée et d’écriture entre l’acceptation béate et bornée du monde tel qu’il est « Soyez positif ! » ordonne Big Brother et un refus qui se ferme sur lui-même en pure et stérile négativité. Voie étroite, escarpée, sans cesse attirée par les vertiges de la chute et les tentations de l’expiation.

Christophe Bident nous raconte cette aventure de l’esprit. Aventure de l’esprit, il y insiste avec raison : pas aventure abstraite d’une machinerie intellectuelle. S’il arrive à Blanchot d’élaborer des concepts, c’est toujours en écrivain qu’il le fait, au plus près du corps, dans les soubresauts, les passions et les effrois de ce qu’on nomme, faute de mieux, la vie intérieure. Rien de moins cérébral que ces entreprises menées jusqu’à la limite et sans cesse rouvertes et reprises pour interroger ce qu’il en est aujourd’hui de vivre, d’écrire, d’aimer, d’être coupable. Rien de moins solitaire enfin qu’un chemin parcouru, inventé et reparcouru dans la compagnie d’autres écrivains, de Sade à Kafka et de Lautréamont à Mallarmé et à Valéry. A la manière dont on a pu dire de Gide qu’il était le « contemporain exemplaire », Bident confirme que Blanchot est l’« extrême contemporain ».

La littérature est impossible, dit Blanchot, et c’est à creuser sans cesse ses conditions d’impossibilité, de dérision et d’impuissance qu’elle dit souverainement la misère et la grandeur de l’humanité. De la même manière que l’amitié notion essentielle pour ce grand ami qu’est Blanchot est inséparable de la distance et du retrait, de la part du feu.

La biographie aussi est impossible, sauf à certaines conditions draconiennes que Blanchot a énumérées dans un célèbre article de 1941, écrit à propos de la biographie de Mallarmé par Henri Mondor et intitulé de manière programmatique : « Le biographe connaît le "génie" et ignore l’"homme". » Il est malaisé de reprocher à Christophe Bident d’en avoir fait son propre programme de biographe. Sans être un exercice d’admiration, son Maurice Blanchot est de pure orthodoxie blanchotienne.

L’homme Blanchot s’y efface sans cesse sous la gomme de l’écrivain. La vie de Blanchot est une grande plage de silence d’où s’élèvent de hautes murailles de textes. Tout juste nous concède-t-on ici ou là que sa santé est perpétuellement déplorable, son abord affable et doux, son autorité naturelle, son amitié immédiate, taiseuse et fidèle. On trouvera aussi un très beau portrait de femme, celui de Denise Rollin qui, après avoir été la compagne de Bataille, devint, par la séparation et l’éloignement, celle de Blanchot. « Tout ce qui n’est pas question de vie ou de mort doit être supprimé », écrivait Denise Rollin. Bident s’en tient à cette stricte règle pour écrire son « essai biographique ». Amateurs d’anecdotes et de portraits d’époque s’abstenir. Gourmands d’explications psychologiques, d’analyses socio-historiques ou de sismographies de l’ego, cherchez ailleurs. Quand Bident sait quelque chose de cet ordre, il le tait, par discrétion, à moins qu’il ne le boucle à double tour derrière la porte d’une allusion. En toute rigueur, la « vie » de Blanchot est expulsée de sa biographie, laquelle du même coup s’apparente à un très talentueux éclairage de l’oeuvre dans ses constantes et ses métamorphoses chronologiques. En fait, rien n’est dit, ou presque, de ce que Blanchot et ses amis n’ont pas écrit.

On comprend bien l’ascèse de Bident, son respect scrupuleux de l’invisible, son désir de maintenir son texte à la hauteur de son sujet. De toute évidence aussi, il devait être difficile et intimidant d’écrire ce livre sur Blanchot avec Blanchot comme partenaire invisible, lecteur à venir de chacune de ses lignes, absent plus que jamais présent. Bident n’a pas voulu se délivrer de cette fascination, préférant en épouser et en épuiser toutes les figures, hormis celles de l’idolâtrie et de la dénégation. C’est la beauté et la limite de son essai. Il a rendu Blanchot à l’histoire de notre siècle et à la mémoire de ses catastrophes. D’autres viendront remplir des blancs qui n’ont rien d’anecdotiques. Sur la religion de Blanchot par exemple dont il ne nous suffit pas de savoir qu’il fut catholique avant de ne plus l’être.

Pierre Lepape, Le Monde du 15.05.98.

Christophe Bident, Maurice Blanchot : partenaire invisible : essai biographique

Christophe Bident, Maurice Blanchot, biographie et bibliographie

« Ceux qui accusent Maurice Blanchot de nihilisme témoignent surtout du leur »

Jeune universitaire (il est né en 1962), metteur en scène de théâtre, Christophe Bident avait publié en 1998 un remarquable essai biographique sur Maurice Blanchot (Champ Vallon) [Voir ci-dessus]. Il ne s’agissait pas de tenir la gageure pittoresque de raconter la vie de l’écrivain le plus secret du XXe siècle, mais de commencer à s’interroger — du vivant même de Blanchot (il est mort le 20 février 2003) — sur l’importance primordiale de son oeuvre dans la littérature et la pensée de notre époque. Et plus encore sur le témoignage radical qu’elle constitue face aux drames du monde contemporain. Un essai — Reconnaissance. Antelme, Blanchot, Deleuze (Calmann-Lévy, 176 p.) — et les actes d’un colloque qui s’est tenu en mars 2003 à Paris — Maurice Blanchot. Récits critiques, sous la direction de Christophe Bident et Pierre Vilar (éd. farrago-Léo Scheer, 650 p.) nous invitent à cette réflexion. Nous avons questionné Christophe Bident sur le sens de sa démarche et sur les critiques dont l’oeuvre de Blanchot est actuellement l’objet — voir notamment l’essai de Frédéric Badré, L’Avenir de la littérature (Gallimard, « Le Monde des livres » du 17 octobre 2003).

Vous avez construit votre livre autour du concept de « reconnaissance ». En quoi ce que vous nommez un « besoin minimal » est-il aujourd’hui menacé ?

Précisons : il s’agit moins du besoin d’être reconnu que du besoin d’exercer une faculté de reconnaissance dans un monde où beaucoup est fait pour nous en priver, un monde de confusion généralisée et ordonnée. Et le besoin d’être reconnu ne saurait s’excepter de celui de reconnaître, si souvent concédé. C’est sur le fond de cette difficulté que tant d’écrivains et d’artistes du XXe siècle ont parlé d’un « impossible » (Georges Bataille), d’un « indécidable » (Alain Resnais), d’un « innommable » (Samuel Beckett) ou d’un « neutre » (Roland Barthes, Maurice Blanchot). D’où la structure du livre : il s’agit de voir comment, à partir d’un constat politique, économique, disons généralement anthropologique, la création artistique a pu construire ses propres figures, ses « plans de soutien » (Egon Schiele), ses « étaux dans l’espace » (Etienne Decroux)... C’est un travail que j’ai envie de poursuivre, mais j’ai choisi d’organiser ce livre-ci à partir de trois auteurs qui se sont explicitement affrontés à cette question de la reconnaissance.

En effet, vous liez ensemble les noms de Gilles Deleuze et de Robert Antelme à celui de Maurice Blanchot ? Quelle est la nature de ce lien ?