Simon Leys à Apostrophes (1983)

Simon Leys à Apostrophes (1983)Philippe Sollers, Le génie chinois

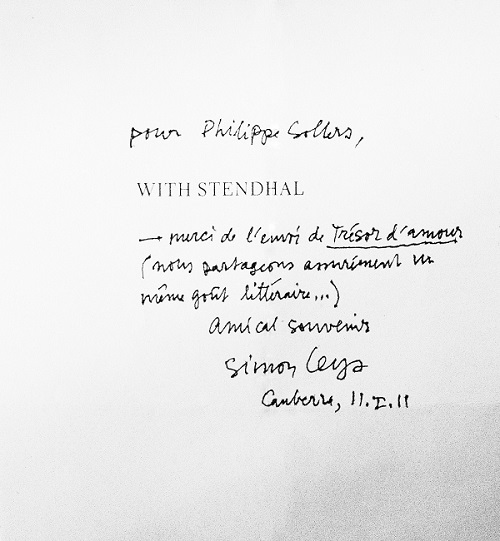

« Un même goût littéraire »

Lire aussi : Simon Leys et Le Studio de l’inutilité

« La "révolution culturelle", quel roman ! Les habits neufs du président Mao ; Ombres chinoises ; Images brisées ; La forêt en feu ; L’humeur, l’honneur, l’horreur sont la description minutieuse de ce mouvement ahurissant et sanglant, chef-d’oeuvres d’intrigues, de téléguidages et de manipulations en tout genre. »

« "La vérité, écrit Leys, par sa nature même, est laide, sauvage et cruelle ; elle jette le trouble, elle fait peur, elle tue..." Propos de moraliste sans âge, de poète radical (toutes les interventions de Leys sur la littérature sont d’une grande justesse. »

« Voilà le style de Leys : nerveux, caustique, émouvant, "voltairisé" quand il faut, il est sans cesse en relation avec une tradition vivante, et c’est pourquoi il est si moderne. »

C’est en ces termes que Philippe Sollers parlait de Simon Leys [1] dans un article de 1998 intitulé Deux et deux font quatre et reproduit au milieu de Eloge de l’infini en 2001 (lire plus bas).

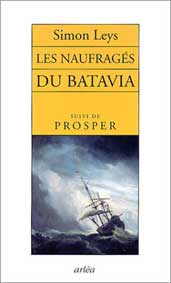

Mais Simon Leys n’est pas seulement celui qui aura écrit certaines des analyses les plus lucides sur la Chine révolutionnaire (reprises dans ses Essais sur la Chine), c’est aussi l’écrivain, le marin qui a enquêté sur une tragédie sanglante qui a défrayé la chronique en 1629, le naufrage du "Batavia", pour écrire un « récit éblouissant de maîtrise et de profondeur ».

Ce récit, c’est Les naufragés du "Batavia". Anatomie d’un massacre (suivi de Prosper, Ed. Arléa, 126 p.). Philippe Sollers le présentait ainsi dans Le Monde des livres en juillet 2003.

Leçons d’un crime

Vous dites Simon Leys, et chacun évoquera aussitôt le critique courageux et pénétrant de l’énorme manipulation maoïste. Qu’il soit aussi l’auteur de remarquables études sur les peintres chinois anciens, ou encore d’un livre sur George Orwell, ou encore d’un volume intitulé La Mort de Napoléon, ou encore d’un essai décortiquant le curieux système, innocent et pervers, d’André Gide, bref que ses intérêts soient multiples et parfaitement informés, voilà qui, en général, laisse l’opinion indifférente. L’opinion a besoin d’une identité cliché, en bien comme en mal.

Mais l’opinion cultivée ? dites-vous. Certes, elle existe encore, mais elle sera déroutée par le dernier livre de Leys, Les Naufragés du "Batavia". Au passage, elle apprendra que Leys a navigué, très jeune, sur un thonier breton à voile, avant de partir pour la Chine. C’est donc aussi un marin qui parle, quelqu’un qui, n’en doutons pas, connaît à fond Conrad et Melville (pour ne citer qu’eux), ce qui ajoute à son personnage, déjà énigmatique, une dimension romanesque plutôt rare chez les écrivains.

Mais l’opinion cultivée ? dites-vous. Certes, elle existe encore, mais elle sera déroutée par le dernier livre de Leys, Les Naufragés du "Batavia". Au passage, elle apprendra que Leys a navigué, très jeune, sur un thonier breton à voile, avant de partir pour la Chine. C’est donc aussi un marin qui parle, quelqu’un qui, n’en doutons pas, connaît à fond Conrad et Melville (pour ne citer qu’eux), ce qui ajoute à son personnage, déjà énigmatique, une dimension romanesque plutôt rare chez les écrivains.

Les Naufragés du "Batavia", en peu de pages, est un récit éblouissant de maîtrise et de profondeur. Non seulement Leys est un excellent écrivain classique, simple, ironique, à l’émotion contenue, mais sa documentation clarifiée est impeccable. Il vit en Australie, il est allé sur les lieux du drame, il a enquêté sur cette tragédie sanglante qui a défrayé la chronique du temps (1629). Au départ, il voulait écrire un gros livre. Un autre l’a fait. Tant mieux. Lui est bref, direct, essentiel. Et c’est monstrueux. Le sous-titre, d’ailleurs, dit tout : "Anatomie d’un massacre".

Un bateau de la glorieuse Compagnie hollandaise des Indes orientales (VOC) part pour Java avec, à son bord, 330 personnes (équipage et passagers). Après le naufrage, et leur installation sur un îlot presque désertique, les deux tiers vont mourir, non pas de faim et de soif, mais dans des conditions impossibles à imaginer. Un d’entre eux a en effet décidé de les tuer, et va s’y employer, en trois mois, avec leur passivité complice. C’est cette histoire vraie et délirante qui est racontée. Sans rire, une histoire du Diable. Nous avons affaire à un "criminel supérieurement doué".

La navigation d’époque est déjà invivable, c’est un vestibule de l’enfer. On s’entasse dans l’inconfort au milieu des rats, de la vermine, de la crasse, les vivres sont avariés, moisis ou grouillants de vers, le scorbut gonfle les chairs, à quoi il faut ajouter "la férocité sadique de la discipline" et les passions locales, jalousies et complots larvés. Vous mettez une jolie femme dans ce bain suffocant, et la préparation des événements futurs est complète.

Le criminel, donc : Jeronimus Cornelisz, 30 ans, ancien apothicaire, en fuite. Il était l’intime d’un peintre célèbre, Torrentius (1589-1644), qui vient d’être arrêté, torturé et condamné pour crime d’immoralité, satanisme et hérésie. Il est éloquent, séduisant, étrange. Il tient des propos provocants, du genre l’enfer n’existe pas, les crimes que commettent les élus de Dieu ne sont pas des crimes, etc. Il a tôt fait d’attiser les frustrations et les ressentiments, fait miroiter aux mutins la prise du navire et de sa cargaison, les entraîne à agresser la jolie femme, Lucretia, pour la punir de se refuser au patron de bord. La voilà bousculée une nuit sur le pont, barbouillée de goudron et d’excréments, tout un programme.

Là-dessus, le Batavia s’empale sur un récif de corail, les survivants se regroupent, un canot part pour chercher un secours hypothétique, Cornelisz prend le commandement de la petite colonie qu’il va transformer en camp d’extermination, en "bizarre boucherie", en "bizarre royaume du crime".

Là commence ce que Melville, dans Billy Budd, n’a pas craint d’appeler "le mystère d’iniquité". Que Cornelisz soit un dangereux psychopathe, nul doute. Mais encore ? C’est son ascendant sur sa petite société qui est le problème (et on comprend que Leys, sans insister, en fasse une question beaucoup plus vaste). Il obtient sans encombre une soumission et une allégeance absolues, signées par des assassinats publics. Chacun y participe, donc chacun est à la fois bourreau et victime. On assomme, on étrangle, on viole, on poignarde. "La plupart tuaient par peur d’être eux-mêmes tués, mais quelques-uns y prirent finalement goût." Exemple : "Un adolescent chétif pleurait et trépignait pour qu’on le laissât enfin égorger quelqu’un." Cornelisz lui-même, plutôt timoré, est un révélateur de cette loi formulée par Edmund Burke (exergue du livre de Leys) : "Tout ce qu’il faut pour que le mal triomphe, c’est que les braves gens ne fassent rien."

Un seul résistant, un certain Hayes, lequel, étonnante exception, a une autorité naturelle, du jugement et du courage. Face à lui, la force du négatif pur. Au-dessus de cette oeuvre de pouvoir et de mort, un peintre de génie, donc, sans doute membre d’une secte anabaptiste, les adamites, connue pour ses débordements orgiaques ou violents (regardez Le Jardin des délices de Jérôme Bosch [2]). On ne connaît de Torrentius qu’une seule oeuvre, Nature morte avec bride (au Rijksmuseum d’Amsterdam), mais Leys nous dit qu’elle est "d’une perfection qui donne le vertige".

- Torrentius. Nature morte avec bride

Torrentius se vantait, paraît-il, de "peindre avec la collaboration personnelle du Diable". Son disciple, dans la réalité, n’a pas lésiné sur la mise en scène. Les adamites niaient la chute originelle et voulaient faire table rase de la science du bien et du mal. "Au passage, écrit Leys, il est curieux de noter que ce sont les gens qui ne croient pas à l’Enfer qui semblent les plus enclins à en fabriquer d’assez bonnes répliques ici-bas."

Les secours finiront par arriver, Cornelisz aura les mains tranchées et sera pendu en même temps que ses plus proches complices, et mourra en criant : "Vengeance ! Vengeance !", ce qui est pour le moins curieux. Quant à Simon Leys, qui a séjourné dans cet endroit maudit, il nous décrit l’archipel comme un lieu presque idyllique, climat doux, luminosité, "un seul jour immobile, tantôt blanc, tantôt bleu". Il s’est livré, là, à la pêche à la langouste. Un des pêcheurs saisonniers, un jour, lui montre dans sa cuisine "une boîte carrée en plastique mauve — une de ces boîtes de trois litres dans lesquelles les supermarchés vendent la glace aux fraises". Elle contient un crâne humain tout vieux et jauni, vanité ultime, humour très noir. Le mot du début et de la fin est, en grec, cette formule de l’Iphigénie en Tauride, d’Euripide : "La mer lave tous les crimes des hommes." On peut souhaiter que ce soit vrai.

Philippe Sollers, Le Monde des livres, juillet 2003.

Un peu d’histoire : Le voyage et le naufrage du Batavia

- Après son premier voyage en Chine, en 1955, l’étudiant Pierre Ryckmans (ici, sur la Grande Muraille) décide de se consacrer à cet "autre pôle de l’expérience humaine".

ARCHIVES FAMILLE RYCKMANS/SDP.

Deux et deux font quatre

C’est sans doute dans ce texte sur Simon Leys que Sollers revient de la manière politiquement et philosophiquement la plus explicite sur le "maoïsme" de la période de la Révolution culturelle et du début des années 70. A relire donc.

« Tout inutile qu’elle soit,

ma voix n’en survivra pas moins dans ces pages. »

Il n’y a, me semble-t-il, dans l’oeuvre monumentale de Simon Leys rassemblée aujourd’hui sous le titre Essais sur la Chine, qu’une erreur, d’ailleurs secondaire et cocasse, celle qui met sur le même plan, à deux ou trois reprises, l’auteur de ces lignes et des personnages aussi considérables que Nixon, Kissinger ou Alain Peyrefitte. Je rougis de cette promotion injustifiée due à mon « maoïsme » de jeunesse, sur lequel je me suis expliqué cent fois en vain (mais il faudrait refaire chaque année son autocritique, on le sait). Trente ans ont passé, et la question reste fondamentale. Disons-le donc simplement : Leys avait raison, il continue d’avoir raison, c’est un analyste et un écrivain de premier ordre, ses livres et articles sont une montagne de vérités précises, on va d’ailleurs le louer pour mieux s’en débarrasser, ce qui n’est pas mon cas, curieux paradoxe.

L’ironie des temps veut qu’on rencontre partout, maintenant, des gens qui vous parlent d’emblée, avec beaucoup d’assurance, de « l’imposture maoïste ». On les pousse un peu, et on s’aperçoit qu’ils ne connaissent rien de la Chine, ni ancienne ni moderne. Mieux : ils ne veulent visiblement rien en savoir. Il y a plus d’un quart de siècle, cette attitude me semblait grotesque. J’ai donc fait quelques efforts pour attirer l’attention sur cette énorme question. Echec complet : rien ne passe, ça n’intéresse personne, ou presque. L’écriture chinoise, l’espace et le temps chinois, la pensée et la poésie chinoises que je ressens immédiatement de l’intérieur, restent, pour mes interlocuteurs, une décoration exotique. Cette insensibilité, cet aveuglement, sont pathologiques, et Leys, dans tous ses écrits, y revient constamment. Il y voit, lui, il sait lire. Il a donc été dans la position du déchiffreur immunisé contre la propagande totalitaire, interprète des lignes et des silences entre les lignes, observateur impassible du grand jeu de masques du communisme chinois. Ce dernier est toujours là, mais dans quel état : celui du cynisme policier technique, conforté par des démocraties affairistes malgré le massacre à ciel ouvert de Tiananmen en 1989.

La Chine sera-t-elle, un jour, vraiment démocratique ? Sans doute, mais quand ? Leys écrit :

Il ne fait aucun doute qu’à long terme les Chinois sauront finalement avaler, digérer et totalement transformer le communisme peut-être en conserveront-ils le nom par une sorte de conservatisme purement formel et quelque peu ironique.

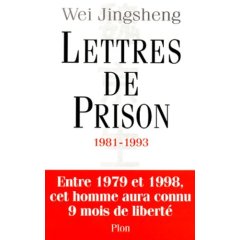

Le processus est en cours, mais il faut sans cesse y revenir, insister, et répéter, par exemple, le nom de Wei Jingsheng [3], dont Leys écrit justement :

Deng Xiaoping et ses comparses voudraient bien pouvoir maudire la révolution culturelle de façon globale et définitive car c’est elle qui a marqué la fin de leur univers politique. Mais, dans leur haine même, ils nous signalent involontairement une vérité : sans cette expérience préalable de la révolution culturelle, jamais le mouvement démocratique n’aurait pu se développer avec autant de vigueur et avec autant d’ampleur. D’ailleurs, Wei Jingsheng, qui devait s’illustrer comme l’un des porte-parole les plus courageux, les plus lucides et les plus éloquents du " printemps de Pékin ", avait été, dix ans auparavant, un chef de gardes rouges : il ne s’agit pas là d’une coïncidence [4]

La « Révolution culturelle », quel roman ! Les Habits neufs du président Mao ; Ombres chinoises ; Images brisées ; La Forêt en feu ; L’Humeur, l’honneur, l’horreur sont la description minutieuse de ce mouvement ahurissant et sanglant, chef-d’oeuvre d’intrigues, de téléguidages et de manipulations en tous genres. La façon dont Mao s’y est pris pour reconquérir le pouvoir au milieu des années 60, les ruses et les finesses du jeu, l’ambition impériale de ce formidable acteur qu’il faut bien qualifier de stratège génial, le choc des slogans, l’organisation des désordres, le recours à l’anarchie provisoire, tout cela est, pour longtemps, une passionnante leçon d’histoire vécue en direct par Leys. La galerie des personnages, subtils ou odieux, leurs contorsions et leurs convulsions, leurs délires (l’ambition théâtrale de Jiang Jing, les louvoiements de renard de Zhou Enlai), disent la profondeur du poison totalitaire saisi par ses effets dévastateurs. La Chine a montré la Chose. Et la Chose, vérifiant la vision d’Orwell, est toujours plus viscérale qu’on ne le croit. Hitler et Staline, dans cette mise en scène, font presque figure d’amateurs ; ils n’ont pas su, en quelque sorte, diviser leur monstruosité pour mieux l’exposer. Mao se dresse contre le système, y met le feu, et, finalement, le renforce.

La démonstration est faite qu’il n’y a pas de solution interne au système, lequel, écrit Leys, « opère une sélection à rebours : il pénalise la décence, l’intelligence et la sincérité, en même temps qu’il récompense et promeut toutes les inclinations les plus basses : flagornerie, duplicité, paresse intellectuelle, opportunisme, lâcheté morale, délation, trahison ». Soudain, devant une telle phrase, on se frotte les yeux. N’évoque-t-elle pas, en grossissant simplement le phénomène, quelque chose qui a tendance à se produire partout et toujours ? Le « communisme » ne serait-il que la pente durcie de l’humain ? Autrement dit, du subjectivisme absolutisé ? Deux et deux font six, dit le tyran. Deux et deux font cinq, dit le tyran modéré. A l’individu héroïque qui rappellerait, à ses risques et périls, que deux et deux font quatre, des policiers disent : « Vous ne voudriez tout de même pas qu’on revienne à l’époque où deux et deux faisaient six ! » Ainsi va la pression hallucinée du mensonge. « La vérité, écrit Leys, par sa nature même, est laide, sauvage et cruelle ; elle jette le trouble, elle fait peur, elle tue... » Propos de moraliste sans âge, de poète radical (toutes les interventions de Leys sur la littérature sont d’une grande justesse). Constatation nietzschéenne : la vérité, pour l’être humain, n’est supportable qu’à petites doses, et c’est ce que signifie la formule chinoise de la « malédiction de l’homme qui peut apercevoir des petits poissons au fond de l’océan ». Ne regardez pas si bas, dit la société, je suis si fragile ! Ne perturbez pas mes ordinateurs !

Avec une belle insolence, sur la couverture de ses Essais sur la Chine, Simon Leys a reproduit, en chinois, un poème de Lu Xun [5] daté de 1933 :

M’étant mêlé d’écrire, j’ai été puni de mon impudence ;

Rebelle aux modes, j’ai offensé la mentalité de mon époque.

Les calomnies accumulées peuvent bien avoir raison de ma carcasse ;

Tout inutile qu’elle soit, ma voix n’en survivra pas moins dans ces pages.

Voilà le style de Leys : nerveux, caustique, émouvant, « voltairisé » quand il faut, il est sans cesse en relation avec une tradition vivante, et c’est pourquoi il est si moderne. On sent en lui une foi étrange, un recueillement physique capable de faire silence avant de parler. Erudit, jamais ennuyeux. Savant, capteur de détails. Son pessimisme rayonne d’espoir, sa violence n’est jamais mesquine. Il y a là une respiration impassible, ouverte à plus grand qu’elle. Comme en calligraphie, donc, une musique visible. Quand on aime la Chine, on sait d’où elle vient.

Philippe Sollers, Le Monde du 03.04.98.

Simon Leys en 1975 avec sa femme Hanfang et ses enfants Etienne, Jeanne et les jumeaux Marc et Louis.

Zoom : cliquez l’image.

Le sinologue Simon Leys

Les après-midi de France Culture - L’invité du lundi.

1ère diffusion : 10/01/1977. Rediffusion le 30/05/2018.

Par Claude Hudelot. Réalisation Danielle Fontanarosa.

1. Simon Leys.

2. La Chine en 1977.

Avec Simon Leys, Marie-Claire Bergère, Lucien Bianco, Jean-Philippe Béja et Siwitt Aray.

VOIR AUSSI : Mister Ryckmans et Docteur Leys (1935-2014).

Simon Leys à Apostrophes

Les intellectuels face à l’histoire du communisme

En 1983, Simon Leys présente La forêt en feu, essais sur la culture et la politique chinoises (cf. Essais sur la Chine, 1998, p. 573 sq) et polémique avec Maria-Antonietta Macchiocchi, qui vient de publier Deux mille ans de bonheur, mais qui est aussi l’auteur (12 ans plus tôt !) de De la Chine (et de beaucoup d’autres essais : sur Gramsci, Pasolini, le fascisme, etc.). Macchiocchi, de son propre aveu, aura du mal à s’en remettre.

Simon Leys présente également un document inédit sur la mort de Lin Piao.

Note du 2 juin 2016 : Dans les démons d’Althusser, Sollers apporte un précision utile :

« Présence de Moscou à Apostrophes de Bernard Pivot (1983), le soir de "l’exécution" de Maria-Antonietta Macciocchi. Simon Leys est là, mais ne se doute de rien. Le vrai metteur en scène est Jean Jérôme, pseudonyme de Mikhaël Feintuch (né le 12 mars 1906 à Solotwina, Pologne, mort le 1er mai 1990, en Suisse), un militant occulte et très actif du parti communiste français, agissant pour le Komintern, chargé de la promotion des cadres du parti et des finances (disons plutôt des phynances). »

Lire aussi : Laurent Six, Chine : comment Pierre Ryckmans est devenu Simon Leys.

Voir en ligne : Simon Leys

Le génie chinois

Voici un livre daté de Hongkong, juin 1968, et cette date, déjà, vous intrigue. Il est publié à Bruxelles en 1970, et il reparaît ces jours-ci, c’est-à-dire qu’il paraît enfin. Son titre est plus qu’étrange : « les Propos sur la peinture du Moine Citrouille-Amère ». Le traducteur et le commentateur de ce classique chinois ? Pierre Ryckmans. Son nom est connu des spécialistes, mais qui est-ce ? Mais oui, il s’agit du célèbre Simon Leys, dont on a beaucoup parlé autrefois, pour son démontage critique de la Révolution culturelle chinoise. Alors, Ryckmans ou Leys ? Les deux, mais surtout Ryckmans. Le problème n’est d’ailleurs pas là, mais dans l’extraordinaire travail que représente ce livre passionnant à lire. C’est un chef-d’oeuvre, il vous le faut absolument dans votre bibliothèque, c’est votre fraîcheur pour tous les étés, vous en sortirez transformé [6].

Adieu, adieu, festivals, cinéma, télé, polars, romans fabriqués, biennales sinistres, verbosités creuses, agitation politique, clichés, calculs, marchandisation du visible, falsification des sens, expositions déprimantes, laideur à tous les étages. Vous voulez de la beauté et de la vérité. Vous entrez donc dans le mystère éclairant chinois qui ne se laisse ni dissoudre ni abattre. Sous la Chine, désormais en expansion folle, la Chine millénaire active. Le moine-peintre dont il est ici question est un des plus grands penseurs et artistes de tous les temps. Le barbare, en vous, fait la moue ? On pourrait être penseur et artiste en même temps ? Hé oui, il y a de quoi désespérer les philosophes occidentaux dans les siècles des siècles.

Shitao (1641-1720) est donc ce génie, contemporain (on croit rêver) de Louis XIV. Son nom veut dire « vague de pierre », mais il s’est donné à lui-même plusieurs surnoms, dont celui de « Moine Citrouille-Amère », et à la fin de sa vie celui de « Disciple de la Grande Pureté ». Il est d’ascendance impériale, il a failli être pris et exécuté dans son enfance, il a été caché dans des monastères taoïstes ou bouddhistes, et il est donc, indissolublement, calligraphie, peintre, poète et penseur. Voici son style : « La peinture émane de l’intellect, qu’il s’agisse de la beauté des monts, fleuves, personnages et choses, ou qu’il s’agisse de l’essence et du caractère des oiseaux, des bêtes, des herbes et des arbres, ou qu’il s’agisse des mesures et proportions des viviers, des pavillons, des édifices et des esplanades, on n’en pourra pénétrer les raisons ni épuiser les aspects variés, si, en fin de compte, on ne possède pas cette mesure immense de l’Unique Trait de Pinceau. »

Vous êtes tellement infecté d’images et aveuglé par elles que vous pensez, tout naturellement, que la peinture en est une, et que, vaille que vaille, elle imite ou reflète la réalité (quand ce n’est pas, désormais, les embarras psychiques du peintre). Or Shitao vous dit, et montre, tout le contraire : avant l’existence de toutes choses, il y a un unique trait de pinceau, à partir duquel tout existe vraiment en se révélant. Ce n’est pas une idée mais une force qui a sa source dans le coeur. Voici mon encre, voici mon pinceau, et mon poignet, libre et vide, ma main déliée, mon esprit détaché, qui, comme dans le néant, sans forcer, opèrent d’instinct, sans savoir comment, vont me conduire à la « suprême simplicité ». La nature a quelque chose d’unique à me dire : ses métamorphoses, son élan, son souffle, son allégresse à travers montagnes et fleuves. Vous pensez à Cézanne, vous avez raison, et aussi à Picasso disant : « Il ne s’agit pas d’imiter la nature, mais de travailler comme elle. » Arrêtez donc de prendre des photos ou de croire filmer l’infilmable. Arrêtez de bavarder et de jouer des rôles, respirez, écoutez. Peu à peu, vous voici devenu sans règles : « Il a été dit que l’homme parfait est sans règles. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’a pas de règles, mais que sa règle est celle de l’absence de règles, ce qui constitue la règle suprême. » La qualité essentielle est donc la « réceptivité », car il suffit d’éliminer la « poussière » et la vulgarité pour que ce qui doit être dit (en poésie), ou montré (en peinture), le soit immédiatement, comme par miracle. « Je laisse les choses suivre les ténèbres des choses, et la poussière se commettre avec la poussière, ainsi mon coeur est sans trouble, et quand le coeur est sans trouble, la peinture peut naître. » Le plus étonnant est l’effet « moral » d’une telle expérience, ce qu’un autre Chinois appelle superbement « un large et éclatant souffle de rectitude ».

Vous voulez être intelligent et clair ? C’est très simple : « La stupidité une fois éliminée, naît l’intelligence ; la vulgarité une fois balayée, la limpidité devient parfaite. » Mais attention : « Pour éliminer la vulgarité, il n’y a qu’un moyen : s’adonner intensivement à l’étude et à la lecture, et ainsi, des livres, s’élèvera un courant spirituel ascendant. » J’observe, je lis, je médite, je calligraphie, je chante, je peins : si ma peinture est correcte, elle sera un accomplissement de la Nature, car on peut être capable, merveilleux et même divin, le plus haut degré sera toujours d’être naturel. Je connais à fond la technique (par exemple celle de la « pointe cachée »), je pénètre les rochers, les falaises, et me coule aisément dans la mer, mais le but est d’apparaître sans commencement ni fin, d’un bloc, et, finalement, « sans traces ». J’évite la raideur, mais aussi la préciosité, de ceux qui ont le pinceau sans avoir l’encre, ou l’encre sans avoir le pinceau (cela fait beaucoup de monde, comme le prouve, chaque année, le déluge de la rentrée littéraire). Ecoutez ça : ma peinture sera là où elle doit être si elle semble provenir d’une « émanation naturelle et nécessaire du papier ». La grande peinture, aussi allusive soit-elle (voyez les splendides oeuvres de Shitao), est un don du ciel. Parfois, elle n’a l’air de rien : c’est l’air lui-même. Il suffira que je reste dans une sobriété disponible (mais ça peut aussi marcher avec du vin), dans un détachement supérieur, une élégante nonchalance, un naturel fantasque et souverain, une distance lointaine, un silence immobile, une noble oisiveté. Bref, je suis dépourvu d’intentions, et les mutations m’accompagnent. J’en arrive toujours à deux conclusions : « L’océan de l’encre embrasse et porte, la montagne du pinceau s’érige et domine. » Ecoulement et embrassement : une fois ces deux dimensions réunies, on est proche de la perfection (comme dans la vie, en somme). Attention encore : « L’origine est céleste, l’accomplissement est humain. » Celui qui considèrerait seulement le cours des âges, en oubliant que le mérite n’en revient pas aux hommes mais au Ciel, se tromperait lourdement (comme on le vérifie sans cesse). Le don céleste, tout est là : « Par l’Un, maîtriser la multiplicité ; à partir de la multiplicité, maîtriser l’Un. » En définitive, et tant pis pour le marché de l’Art, on pourrait dire que l’oeuvre véritable, celle « qui se fonde sur sa propre substance », ne comporte plus ni montagne, ni eau, ni pinceau, ni encre, ni anciens, ni modernes, ni saints. Elle est une réalité intérieure au monde. « A l’image de la machine régulière du cosmos, l’homme de bien oeuvre par lui-même sans relâche. » De temps en temps, ce dernier peut avoir un « caprice inspiré ». Ou même faire sentir l’irrésistible manifestation du talent : « la pointe qui dépasse ». Avis, quand même, au roseau pensant : « Celui qui ne pourrait oeuvrer qu’à partir de la montagne et non à partir de l’eau serait comme englouti au milieu de l’océan sans connaître le rivage, ou encore serait comme la rive qui ignore l’existence de l’océan. Aussi l’homme intelligent connaît-il la rive en même temps qu’il se laisse entraîner au fil de l’eau ; il écoute les sources et se complaît au bord de l’eau. »

Voilà ce qui se passait réellement en Chine, vers la France, en mai 1968. Bruit et fureur ? Sans doute, mais aussi hauteur, largeur, profondeur, grandeur. A nous de devenir davantage chinois pour comprendre.

Philippe Sollers, Le Nouvel Observateur du 26-07-07.

Les Propos sur la peinture du Moine Citrouille-Amère

Le premier chapitre et les commentaires de Ryckmans

La traduction avec le texte chinois.

Lire aussi : Shitao l’unique et sur Pierre Rycksmans (alias Simon Leys) : Ph. Sollers, le Journal du mois du 27 mai 2007

[1] Simon Leys s’appelle en réalité Pierre Ryckmans. Dans une interview du 9 avril 1998 pour Libération, il s’en explique :

« Il me fallait un pseudonyme qui n’ait pas l’air d’un pseudonyme pour la masse des lecteurs, tout en étant une sorte de clin d’oeil à l’adresse des initiés. Dans le roman de Segalen, René Leys, le personnage qui donne son nom au livre est un jeune Belge établi à Pékin, dont le narrateur ne parvient pas à établir s’il a un accès privilégié aux secrets de la Cité interdite — ou si ce n’est qu’un fieffé menteur. (A l’époque, le livre était épuisé depuis un demi-siècle et connu seulement d’un petit nombre d’amateurs.) Et Simon, parce que Simon = Pierre. »

[2]

- Le jardin des délices

[3] Lire de Sollers son Eloge de Wei Jingsheng , Eloge de l’infini, Gallimard, éd. blanche, p.612 ; folio, p. 622-625. Article écrit dans L’égoïste à l’occasion de la publication des Lettres de prison , Plon, 1998.

[4] Le commencement de la fin, article paru dans Politique internationale (automne 89), repris dans Essais sur la Chine, p.798.

Simon Leys écrit aussi dans sa préface du 3 juillet 1989 aux Habits neufs du président Mao :

Les manifestations de mai 1989 ont représenté le moint culminant d’une longue évolution qui, à l’origine, fut issue de la "Révolution culturelle", puis s’est exprimée dans une série de mouvements spontanés, de plus en plus vastes et de plus en plus significatifs. Ce fut d’abord, le 5 avril 1976, la première manifestation de Tian’anmen qui, peu avant la mort de Mao, osa dénoncer sa tyrannie ; puis, en 1979, survint le "Printemps de Pékin" avec les activités du "mur de la démocratie" qui marquèrent l’élargissement et l’approfondissement du mouvement démocratique. Sans l’expérience de la "Révolution culturelle", ce mouvement n’aurait jamais pu se développer avec autant d’ampleur, de rapidité et d’audace — mais son plus grand mérite fut d’avoir largement réussi à se libérer de ses origines. A cet égard, l’itinéraire de Wei Jingsheng apparaît particulièrement exemplaire : lors du "Printemps de Pékin", il devait s’illustrer comme héros et martyr dans la lutte pacifique pour la démocratie — dix ans auparavant, il avait été un chef des gardes rouges... » (Essais sur la Chine, Laffont, 1998, p.7-8. C’est moi qui souligne. AG.).

Et déjà, en 1981 :

La critique de plus en plus lucide et radicale du maoïsme, qui, dépassant les voeux des dirigeants, est en train de miner le sol sous leurs pas, est exclusivement le fait de ces anciens militants de la "Révolution culturelle", de ces jeunes rebelles qui, il y a tout juste quinze ans, réussirent une première fois à mettre au pilori Deng Xiaoping et ses acolytes. » (Esssais..., p. 675).

Cela mérite réflexion... une réflexion que les thuriféraires de Simon Leys n’ont pas souvent menée.

[5] Cf. Sollers Lu Xun, même combat

[6] Ce texte est paru pour la première fois dans la revue Arts asiatiques en 1966. Les huit premiers chapitres - avec les commentaires de Pierre Ryckmans (Simon Leys) - ont été republiés en 1974 dans la revue Peinture Cahiers théoriques n°8-9 et 10-11 avec une présentation du peintre Marc Devade qui était alors membre du comité de rédaction de Tel Quel et ami de Ph. Sollers. Je rappelle ces dates pour ceux qui, y compris à l’époque, n’auraient pas vu que l’intérêt pour "la Chine" des écrivains et artistes réunis autour de Tel Quel était tout sauf conjoncturel ou étroitement politique. A.G.

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?

4 Messages

Simon Leys, le passe-Muraille de Chine

Comment le discret spécialiste de peinture chinoise est devenu le redoutable polémiste, l’un des premiers à décrypter la vraie nature du maoïsme. C’est ce que raconte notamment le journaliste belge Philippe Paquet dans une magistrale biographie consacrée au grand écrivain et sinologue Simon Leys. Extraits exclusifs.

Simon Leys - De la calligraphie à Shitao, l’amour de l’art chinois par Nicolas Idier, auteur de La musique des pierres (collection L’Infini, Gallimard).

Il faut décidément lire de toute urgence le dernier petit livre de Simon Leys. Toutes ces chroniques se lisent avec un bonheur de... petit poisson ! Partant toujours de quelques anecdotes de la vie quotidienne (chacun peut faire de même), Simon Leys, merveilleux fabuliste, nous livre, avec une simplicité que n’aurait pas désavouée Tchouang-tseu (ou La Fontaine), sa "morale" : belle et vraie.

Lisez par exemple : L’empire du laid (p.71-75)

« Les Indiens de la côte du Pacifique étaient de hardis navigateurs. Ils taillaient leurs grandes pirogues de guerre dans le tronc d’un de ces cèdres géants dont les forêts couvraient tout le nord-ouest de l’Amérique. La construction commençait par une cérémonie rituelle au pied de l’arbre choisi, pour lui expliquer le besoin urgent qu’on avait de l’abattre, et lui en demander pardon. Chose remarquable, à l’autre côté du Pacifique, les Maoris de Nouvelle-Zélande creusaient des pirogues semblables dans le tronc des kauri ; et là aussi, l’abattage était précédé d’une cérémonie propitiatoire pour obtenir le pardon de l’arbre.

Des m ?urs aussi exquisément civilisées devraient nous faire honte. Tel fut mon sentiment l’autre matin ; j’avais été réveillé par les hurlements d’une scie mécanique à l’ ?uvre dans le jardin de mon voisin, et, de ma fenêtre, je pus apercevoir ce dernier qui - apparemment sans avoir procédé à aucune cérémonie préalable - présidait à l’abattage d’un magnifique arbre qui ombrageait notre coin depuis un demi-siècle. Les grands oiseaux qui nichaient dans ses branches (une variété de corbeaux inconnue dans l’hémisphère Nord, et qui, loin de croasser, a un chant surnaturellement mélodieux), épouvantés par la destruction de leur habitat, tournoyaient en vols frénétiques, lançant de déchirants cris d’alarme. Mon voisin n’est pas un mauvais bougre, et nos relations sont parfaitement courtoises, mais j’aurais quand même bien voulu savoir la raison de son ahurissant vandalisme. Devinant sans doute ma curiosité, il m’annonça joyeusement que ses plates-bandes auraient désormais plus de soleil. Dans son Journal, Claudel rapporte une explication semblable fournie par un voisin de campagne qui venait d’abattre un orme séculaire auquel le poète était attaché : " Cet arbre donnait de l’ombre et il était infesté de rossignols. "

La beauté appelle la catastrophe aussi sûrement que les clochers attirent la foudre. Les services publics qui font passer une autoroute au milieu de Stonehenge, ou un chemin de fer à travers les ruines de Villers-la-Ville, le moine qui met le feu au Kinkakuji, la municipalité qui transforme l’abbatiale de Cluny en une carrière de pierres, l’énergumène qui lance un pot d’acrylique sur le dernier autoportrait de Rembrandt, ou celui qui attaque au marteau la madone de Michel-Ange, obéissent tous, sans le savoir, à une même pulsion.

Un jour, il y a longtemps, un minuscule incident m’en a donné l’intuition. J’étais en train d’écrire dans un café ; comme beaucoup de paresseux, j’aime sentir de l’animation autour de moi quand je suis sensé travailler - ça me donne une illusion d’activité. Aussi la rumeur des conversations ne me dérangeait pas, ni même la radio qui beuglait dans un coin - toute la matinée, elle avait déversé sans interruption des chansonnettes à la mode, les cours de la Bourse, de la â ??muzakâ ? , des résultats sportifs, une causerie sur la fièvre aphteuse des bovins, encore des chansonnettes, et toute cette panade auditive coulait comme de l’eau tiédasse fuyant d’un robinet mal fermé. Et d’ailleurs, personne n’écoutait. Tout à coup - miracle ! - pour une raison inexplicable, cette vulgaire routine radiophonique fit place sans transition à une musique sublime : les premières mesures du quintette de Mozart prirent possession de notre petit espace avec une sereine autorité, transformant cette salle de café en une antichambre du Paradis. Mais les autres consommateurs, occupés jusqu’alors à bavarder, à jouer aux cartes ou à lire les journaux, n’étaient pas sourds après tout : en entendant ces accents célestes, ils s’entre-regardèrent, interloqués. Leur désarroi ne dura que quelques secondes - au soulagement de tous, l’un d’entre eux se leva résolument, vint tourner le bouton de la radio et changea de station, rétablissant ainsi un flot de bruit plus familier et rassurant, qu’il fut à nouveau loisible à chacun de tranquillement ignorer.

A ce moment, je fus frappé d’une évidence qui ne m’a jamais quitté depuis : les vrais Philistins ne sont pas des gens incapables de reconnaître la beauté - ils ne la reconnaissent que trop bien, ils la détectent instantanément, et avec un flair aussi infaillible que celui de l’esthète le plus subtil, mais c’est pour pouvoir fondre immédiatement dessus de façon à l’étouffer avant qu’elle ait pu prendre pied dans leur universel empire de la laideur. Car l’ignorance, l’obscurantisme, le mauvais goût, ou la stupidité ne résultent pas de simples carences, ce sont autant de forces actives , qui s’affirment furieusement à chaque occasion, et ne tolèrent aucune dérogation à leur tyrannie. Le talent inspiré est toujours une insulte à la médiocrité. Et si cela est vrai dans l’ordre esthétique, ce l’est bien plus encore dans l’ordre moral. Plus que la beauté artistique, la beauté morale semble avoir le don d’exaspérer notre triste espèce. Le besoin de tout rabaisser à notre misérable niveau, de souiller, moquer, et dégrader tout ce qui nous domine de sa splendeur est probablement l’un des traits les plus désolants de la nature humaine. »

Chronique de Simon Leys, Le Magazine Littéraire n°440, mars 2005.

En lien avec notre actualité, on lira avec plaisir : Les cigarettes sont sublimes, et, avec un peu plus de perplexité, Connaître et méconnaître la Chine (S.L. y soutient JF. Billeter contre François Jullien. Cf. nos articles sur pileface.)

Le mieux est encore de méditer la fable que nous raconte Simon Leys à la fin du premier article du livre et qui lui donne son nom : Le bonheur des petits poissons .

« Zhuang Zi et le logicien Hui Zi se promenaient sur le pont de la rivière Hao. Zhuang Zi observa : « Voyez les petits poissons qui frétillent, agiles et libres ; comme ils sont heureux ! »

Hui Zi objecta : « Vous n’êtes pas un poisson ; d’où tenez-vous que les poissons sont heureux ?

_ - Vous n’êtes pas moi, comment pouvez-vous savoir ce que je sais du bonheur des poissons ?

_ - Je vous accorde que je ne suis pas vous et, dès lors, ne puis savoir ce que vous savez. Mais comme vous n’êtes pas un poisson, vous ne pouvez savoir si les poissons sont heureux.

_ - Reprenons les choses par le commencement, rétorqua Zhuang Zi, quand vous m’avez demandé "d’où tenez-vous que les poissons sont heureux" la forme même de votre question impliquait que vous saviez que je le sais. Mais maintenant, si vous voulez savoir d’où je le sais - eh bien, je le sais du haut du pont. »

Article qui commence ainsi :

« Le savoir depuis le haut du pont.

Samuel Butler compare la vie à un solo de violon qu’il nous faut jouer en public tout en apprenant la technique de l’instrument au fur et à mesure de l’exécution. Bonne description - et qui s’applique aussi à la mort : Edmund Knox (ancien rédacteur de Punch), agonisant d’un cancer, remarquait gentiment : « L’ennui avec ces choses-là, c’est qu’on en a si peu la pratique. »

La vie nous soumet à des tests auxquels nous devons instantanément improviser des réponses. Mais le talent de repartie n’est pas donné à tout le monde : tantôt nous répondons à côté, tantôt nous restons muets - et Valéry avait raison d’assimiler l’ensemble de la littérature à une vaste « vengeance de l’esprit de l’escalier ».

Il y a longtemps, lors d’un trivial incident dont la pleine signification ne m’apparut qu’après coup, je suis resté coi - et le souvenir m’en brûle encore. C’était lors d’un symposium d’historiens, organisé par une respectable université. Un vieux professeur spécialement invité de l’étranger avait juste achevé de parler de la peinture de paysage des Song quand un jeune universitaire local s’empara de la tribune et se lança dans une dénonciation longue et passionnée de la communication de son savant aîné. Sa diatribe n’était pas bien originale - elle charriait tous les lieux communs de la vague maoïste alors à la mode. »