En guise de liminaire

En guise de liminaire

Belgitude de Michaux

Belgitude de Michaux

G. K. Chesterton (1874-1936)

G. K. Chesterton (1874-1936)

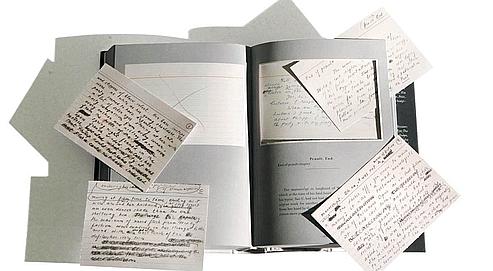

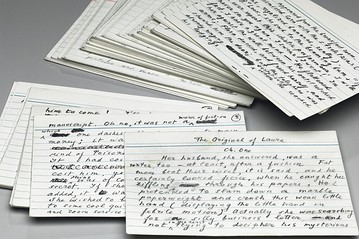

Nabokov et la publication posthume de son roman inachevé

Nabokov et la publication posthume de son roman inachevé

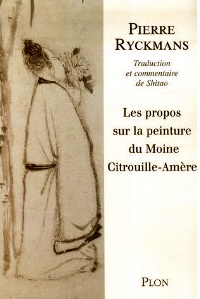

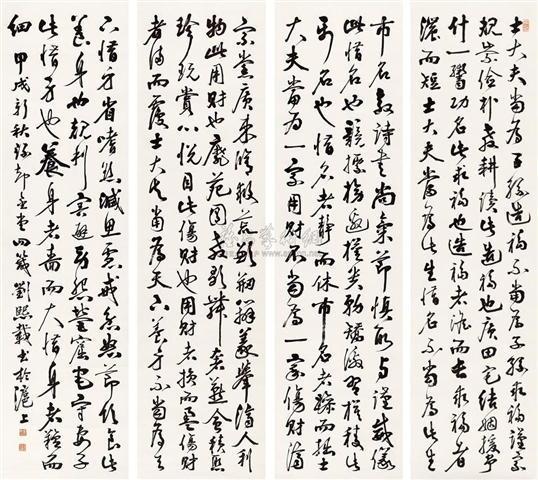

Ethique et esthétique, la leçon chinoise

Ethique et esthétique, la leçon chinoise

Une idée de l’Université

Une idée de l’Université

Simon Leys : "L’intellectuel français ne sait pas comment on ouvre un parapluie"

Simon Leys : "L’intellectuel français ne sait pas comment on ouvre un parapluie"

Autres extraits sur pileface

Autres extraits sur pileface

Critiques

Critiques

Simon Leys publie un recueil d’articles écrits dans divers journaux ou revues depuis quinze ans. Un certain nombre d’entre eux sont accessibles sur la Toile. Je les ai rassemblés. Vous en lirez ci-dessous quelques extraits [1]. Si vous êtes un « incorrigible amateur » (au sens que Leys donne à ce mot dans son texte sur Chesterton), si, pour vous, « la qualité esthétique de l’oeuvre d’art reflète la qualité éthique de son auteur » (c’est « la leçon chinoise » qui est tout sauf « un sermon moral »), lisez Le Studio de l’inutilité. Le livre est publié aux Editions Flammarion.

Dans sa jeunesse, Simon Leys passa deux ans dans une cahute de Hong Kong en compagnie de trois amis, une période bénie où « l’étude et la vie ne formaient plus qu’une seule et même entreprise ». C’est en souvenir de ce gîte régi par l’échange et l’émulation, surnommé « Le Studio de l’inutilité », qu’il a baptisé ce recueil consacré à ses domaines de prédilection : la littérature, la Chine et la mer. Il y éclaire la « belgitude » d’Henri Michaux, dépeint la personnalité de George Orwell, analyse les rouages du général cambodgien, épingle les notes de Barthes visitant la Chine maoïste, débrouille les énigmes du « miracle chinois » à la lumière tragique des analyses de Liu Xiaobo, Prix Nobel de la Paix toujours emprisonné. Infligeant de salutaires accrocs à la pensée unique, Leys fait partager ses curiosités et ses admirations, ses enthousiasmes et ses indignations. Ce Studio est une ode au savoir « inutile » et à la quête désintéressée de la vérité.

TABLE

TABLE

En guise de liminaire. Le Studio de l’inutilité p 7

LITTÉRATURE

Belgitude de Michaux p 15

G. K. Chesterton (1874-1936) p 49

Orwell intime (VO) p 69

Joseph Conrad et L’Agent secret p 97

Le prince de Ligne ou le XVIIIe siècle incarné p 109

Victor Segalen revu à travers sa correspondance complète p 119 (extraits)

Dans la lumière de Simone Weil p 141

Nabokov et la publication posthume de son roman inachevé p 151

CHINE

Anatomie d’une « dictature post-totalitaire » (VO) p 163

Ethique et esthétique : la leçon chinoise p 189

Madame Chiang Kai-shek (Soong Mayling) p 199

Roland Barthes en Chine p 211

Relire l’histoire de la « Révolution culturelle » p 217

Le génocide cambodgien p 221

LA MER

La mer et les écrivains p 237

Dans le sillage de Magellan p 255

Les naufragés des Auckland p 271

Pour prendre congé. Une idée de l’université p 285.

Le Studio de l’inutilité

En guise de liminaire

« Les gens comprennent tous l’utilité de ce qui est utile, mais ils ignorent l’utilité de l’inutile. »Zhuang Zi

Dans la Chine traditionnelle, les lettrés, les poètes et les artistes avaient l’habitude de donner des noms évocateurs ou inspirés à leurs résidences, ermitages, studios ou ateliers. En fait, quelquefois ils ne possédaient pas de résidence, ni d’ermitage, studio ou atelier — et parfois, pas même un toit au-dessus de leur tête — mais l’existence ou la non-existence d’un support matériel pour un Nom est une question dont nul d’entre eux ne se serait jamais fort préoccupé. Et on peut d’ailleurs se demander si l’une des plus profondes séductions de la culture chinoise ne réside pas précisément dans cette puissante vertu dont elle investit l’Écrit. Ce n’est pas une idée abstraite que j’avance ici mais une réalité vivante. Laissez-moi vous en donner juste une modeste illustration, qui me frappa jadis, quand j’étais encore un jeune étudiant ignorant.

À Singapour, je fréquentais assez régulièrement un petit cinéma où l’on montrait des films d’opéra de Pékin. Le cinéma en question était une installation rustique, plantée à ciel ouvert dans un pré, en bordure de la grand-route (à cette époque, Singapour possédait encore un espace campagnard) : une palissade entourait deux douzaines de rangées de sièges, faites de longues planches reposant sur des tréteaux. Durant la saison des pluies, il y avait toujours une grosse averse en fin d’après-midi ; à la nuit tombée, quand la séance commençait, bien souvent les planches n’avaient pas eu le temps de sécher ; et aussi, au guichet, en achetant votre ticket, vous receviez une petite liasse de vieux journaux pour protéger votre postérieur de l’humidité. Tout dans ce cinéma respirait le bricolage et l’improvisation — tout, sauf l’enseigne qui, surmontant le porche, proclamait le nom de l’établissement : une splendide calligraphie — deux grands caractères tracés d’un pinceau large et généreux, Wen Guang, que l’on pourrait traduire « Lumière de la Civilisation », ou « Lumière de l’Écrit » (c’est la même chose). Mais un peu plus tard, durant la séance, assis sous les étoiles, et contemplant sur l’écran la sublime interprétation de Ma Lianliang dans le rôle d’un sagace ministre des Trois Royaumes (IIIe siècle), vous deviez bien convenir que cette « Lumière de la Civilisation » n’était pas une hâblerie creuse.

Mais revenons au Studio de l’inutilité : c’était une cahute située au coeur d’un bidonville de réfugiés à Hong Kong (côté Kowloon). Pour s’y rendre de nuit, il fallait se munir d’une torche électrique, car il n’y avait là ni routes ni réverbères — seulement un dédale de sentes obscures qui louvoyaient dans un chaos de baraques boiteuses. Un égout à ciel ouvert longeait le sentier, et de gros rats déboulaient sous les pieds des passants.

Pendant deux ans, je bénéficiai là de la fraternelle hospitalité d’un ancien condisciple que j’avais connu à Taiwan ; c’était un artiste — calligraphe et graveur de sceaux — et il partageait son logement avec deux autres étudiants — un philologue et un historien. Nous ne disposions que d’une salle commune où nous dormions sur des couchettes superposées. Cette pièce était encombrée d’un fatras de bouquins et d’effets divers ; c’eût été un véritable taudis, n’était-ce que sa crasse et son désordre se trouvaient spectaculairement rachetés par une oeuvre de mon ami : une grande calligraphie (en style sigillaire archaïque) était accrochée au mur, Wu Yong Tang, « le Studio de l’inutilité ». Interprétée de façon littérale, cette inscription aurait pu présenter une touche d’humour et d’autodérision ; en fait, elle comportait un double sens qui ne manquait pas d’un fier toupet : ces mots avaient été choisis par notre camarade philologue qui était un garçon fort érudit, et ils faisaient allusion à un passage du Classique des Mutations (Yi Jing), le plus ancien, le plus sacré (et le plus obscur) de tous les classiques chinois, passage dans lequel il est écrit que « le dragon du printemps est inutile » — ce qui signifie (selon un commentaire traditionnel) que, dans leur jeunesse et durant leur période de formation, les talents des hommes vraiment supérieurs (et promis à un brillant avenir) doivent rester cachés.

Je passai donc deux ans dans le Studio de l’inutilité ; ce furent des années intenses et joyeuses ; pour moi, l’étude et la vie ne formaient plus qu’une seule et même entreprise, d’un intérêt inépuisable ; mes amis devenaient mes maîtres, et mes maîtres, des amis. On trouve la meilleure description de ce genre d’expérience dans le grand classique de John Henry Newman, The Idea of a University ; Newman y fait une affirmation extraordinairement audacieuse — il dit que, s’il avait à choisir entre deux types d’université, l’un où d’éminents professeurs dispensent leur enseignement à des étudiants qui ne viennent là que pour assister aux cours et pour présenter des examens, et l’autre, où il n’y aurait ni professeurs, ni cours, ni examens, ni diplômes, mais où les étudiants vivraient simplement ensemble pendant quelque deux ou trois ans —, il opterait pour ce second type, et il conclut : « Comment expliquer ceci ? Quand une foule de jeunes gens, enthousiastes, ouverts, capables de sympathie et d’observation comme le sont tous les jeunes, se trouvent rassemblés et se fréquentent librement les uns les autres, ils vont nécessairement apprendre quantité de choses du seul fait de ces échanges, même sans personne pour leur donner cours ; la conversation de tous est une série de leçons pour chacun, et ils acquièrent ainsi de nouvelles idées et des vues inédites, une nourriture originale pour la pensée, de clairs principes pour le jugement et l’action quotidienne. »

J’espère être resté fidèle à l’enseignement du Studio de l’inutilité — pas nécessairement dans le sens où l’entendaient mes camarades (car je crains bien de n’être pas précisément de la race des dragons !) mais au moins dans le sens plus évident que lui a donné ZhuangZi (cité en commençant). Cette aspiration-là est-elle plus modeste ou plus ambitieuse ?

Après tout, cette sorte d’inutilité-là est le fondement même de toutes les valeurs essentielles de notre commune humanité.

Simon Leys, Canberra, juin 2011.

Henri Michaux.

Belgitude de Michaux

Extraits

Georges Perros qui était un lecteur merveilleusement sensible [...] m’avait dit : « Même si on ne sait rien de sa biographie, en lisant bien Henri Michaux, on est forcé de voir qu’il est belge. »Michel Butor

Ce besoin d’approfondir, cette insistance [de Michaux] n’est pas française. L’avantage et l’inconvénient d’être né à Bruxelles [2].Cioran

En Belgique

Je plie

Je coule

Je m’appuie sur les coups qu’on me porte

[...]

Et toi, qui en misère as abondance

Et toi,

Par ta soif, du moins tu es soleil

Épervier de ta faiblesse, domine ! (Henri Michaux, Épreuves, exorcismes.)

Les artistes qui se contentent de développer leurs dons n’arrivent finalement pas à grand-chose. Ceux qui laissent vraiment une trace sont ceux qui ont la force et le courage d’explorer et d’exploiter leurs carences. Dès le début, Michaux en eut l’intuition : « Je suis né troué », et il sut en tirer parti avec génie. « J’ai sept ou huit sens. Un d’eux : celui du manque [...] Il y a de ces maladies, si on les guérit, à l’homme, il ne reste rien. » Aussi faut-il bien prendre ses précautions : « Toujours garder en réserve de l’inadaptation. » Mais sur ce chapitre, de naissance, il était bien équipé.

Car, pour commencer, Michaux était belge. Non seulement il était belge, mais par-dessus le marché (comme on vient de le remarquer) il était de Namur — la province d’une province. (Les Français racontent des histoires belges ; les Belges, eux, racontent des histoires namuroises.) Jorge Luis Borges, qui était lui-même assez bien placé pour apprécier la chose (car Buenos Aires n’est pas exactement le nombril de notre planète), a souligné (à propos de Michaux, précisément) tout l’avantage qu’on peut retirer d’une origine culturellement marginale : « Un écrivain né dans un grand pays court le risque de présupposer que la culture de sa patrie lui suffit. Paradoxalement, c’est lui qui tend ainsi à être provincial [3]. »

Au fond, la belgitude c’est cette conscience diffuse d’un manque. Tout d’abord, il y a ce manque d’une langue. Dans leur usage du français, les Belges sont taraudés d’incertitudes. Les uns trébuchent dans des ornières wallonnes, les autres pataugent dans un marécage de tournures flamandes. Troublés, inquiets, ils boitent tantôt d’un pied, tantôt de l’autre. Mais pour Michaux, l’infirmité fut encore plus corsée : né au fond de la Wallonie, puis claquemuré tout gosse dans un pensionnat entièrement flamand, il réussit cette singulière prouesse de commencer son existence en souffrant des DEUX handicaps à la fois [4].

Bien sûr, il s’est tôt débarrassé du wallon, et il a complètement oublié le flamand de son enfance, mais il lui en est quand même resté ceci, qui est essentiel et qui imprime une saveur distincte à sa diction : « Je ne pense pas toujours directement en français. » Cette situation l’a du reste rendu particulièrement sensible à la relation méfiante, maladroite et hésitante que ses compatriotes entretiennent avec le langage. Dans un de ses tout premiers textes, il observait déjà qu’en Belgique « l’injure la plus courante est stoeffer qui se traduit de la sorte : homme prétentieux, poseur. Le Belge a peur de la prétention [...], surtout de la prétention des mots dits ou écrits. De là son accent, cette fameuse façon de parler le français. Le secret est tel : le Belge croit que les mots sont prétentieux. Il les empâte et les étouffe tant qu’il peut, tant qu’ils soient devenus inoffensifs, bon enfant. Parler se doit faire, pense-t-il, comme ouvrir son portefeuille, en cachant les billets de mille, ou comme signal d’alarme en cas d’accident — encore parle-t-il avec force gestes, ceux-ci faisant passer le mot. »

Puis il y a le manque d’espace. « Ce pays triste et surpeuplé... une campagne argileuse qui clapote sous le pied, terre à grenouille... pas vide. Qu’est-ce qui est vide dans ce pays ? N’importe où l’on plonge la main, on tire des betteraves ou des pommes de terre, ou un navet, ou un rutabaga ; de la bourre d’estomac ; pour le bétail et pour toute cette race mangeuse de farineux autant qu’il se peut, et de lourdeurs. Quelques rivières sales, lentes, défaites et qui ne savent où aller. Cheminez, cercueils ! [...] Une campagne de petites montagnes d’excursionnistes ; des files interminables montent, descendent, en lacet, en colimaçon ; fourmis, fourmis de ce pays laborieux, laborieux entre tous... »

L’Europe compte bon nombre de petits pays : mais celui-ci est bien le seul, semble-t-il, à s’enorgueillir de son exiguïté. Il proclame sa petitesse, il la revendique avec satisfaction, il s’y complaît, il s’en drape comme d’un étendard. Avez-vous jamais entendu des Hollandais, des Danois, des Portugais ou des Suisses, qui se qualifiaient de « petits Hollandais », « petits Danois », etc. ? Et d’ailleurs, telle qu’elle est pour l’instant, la Belgique se sent inconfortable, elle est mal à l’aise — elle se trouve encore trop grande ! Elle voudrait se faire toujours plus petite, et elle y arrivera. [...]

Crédit : Extrait distribué par les Editions Flammarion

[5].

[5].

L’écrivain consacre un chapitre à l’écrivain anglais G.K. Chesterton. Le seul inédit du livre, Simon Leys n’en ayant fait qu’une communication orale à la Chesterton Society, en 1997.

Extraits

G. K. Chesterton (1874-1936)

Le poète qui dansait avec une centaine de jambes

En principe, le titre d’un article ou d’une causerie devrait définir le sujet traité. Laissez-moi tout d’abord expliquer la signification de mon sous-titre.

Chesterton, le poète

Chesterton a dit un jour qu’il soupçonnait Bernard Shaw d’être le seul homme à n’avoir jamais écrit de poésie. Nous pourrions bien soupçonner Chesterton du contraire. A-t-il jamais rien écrit d’autre ?

Mais qu’est-ce que la poésie ? Il ne s’agit pas seulement d’une forme littéraire usant de vers, de rythmes et de rimes — quoique Chesterton ait également écrit beaucoup de ces poèmes-là, dont certains restent d’ailleurs mémorables. Non, la poésie est quelque chose de beaucoup plus fondamental. La poésie est une saisie du réel. La poésie dresse un inventaire de l’univers visible ; elle donne leur nom à toutes les créatures ; elle nomme ce qui est. Ainsi, pour Chesterton, l’un des plus grands poèmes jamais écrits se trouve dans Robinson Crusoé : cette liste de toutes les choses que Robinson réussit à sauver du naufrage de son navire : « deux fusils, une hache, trois sabres, une scie, trois fromages de Hollande, cinq pièces de viande de chèvre séchée... » La poésie est notre lien vital avec le monde extérieur — la ligne de sécurité dont dépend notre survie même — et, en certaines circonstances, le dernier rempart de notre santé mentale.

On conserve beaucoup de malentendus au sujet de Chesterton. L’un d’eux le peint sous les traits d’un grand bonhomme aimable et jovial, animé en permanence d’un rire innocent — un homme qui semblerait avoir passé sa vie entière dans une bienheureuse ignorance des noirs aspects de notre commune condition, un homme solidement et sereinement ancré dans des certitudes ensoleillées, un homme auquel nos quotidiennes angoisses, nos doutes et nos peurs auraient été épargnés ; un homme d’un autre âge peut-être, et qui n’aurait guère pu pressentir les terreurs et les horreurs de notre époque. A la fin du hideux XXe siècle qui fut peut-être la période la plus féroce et la plus inhumaine de toute l’Histoire, et au commencement du XXIe qui ne s’annonce guère mieux, nous pouvons bien nous demander si, avec sa bonne humeur constante et invincible, Chesterton n’est pas une sorte de monument d’un autre temps, voire même d’une autre civilisation. Ne devrait-il pas apparaître aux yeux du lecteur moderne comme un anachronisme, certes plaisant, mais qui n’a plus rien à nous dire ? Car, après tout, ne sommes-nous pas les enfants de Kafka ? Et comment donc Chesterton pourrait-il répondre à nos angoisses ?

Or le fait est cependant là : Kafka lui-même, précisément, trouva en Chesterton un miroir reflétant sa propre inquiétude. D’après le témoignage de son jeune admirateur et ami, Gustav Janouch, nous savons avec quel enthousiasme Kafka avait lu The Man Who Was Thursday (Le nommé Jeudi) qui, effectivement, est entre tous les romans de Chesterton le plus accompli, le plus profond et le plus troublant. A propos de ce livre, notons au passage que Chesterton lui-même a remarqué que la plupart de ses lecteurs semblent n’avoir jamais réussi à lire son titre en entier. En effet, le livre ne s’appelle pas simplement The Man Who Was Thursday, mais bien The Man Who Was Thursday : A NIGHTMARE. Mais ce « Cauchemar »-là n’avait certainement pas échappé à Kafka.

Lorsque Chesterton n’était encore qu’un jeune homme oisif et rêveur qui s’était laissé dériver sans motivation particulière vers une vague école des beaux-arts, il se trouva secoué par une crise soudaine : il fit l’expérience d’une terrible confrontation avec le Mal — le Mal perçu non pas comme une menace venue de l’extérieur, mais bien comme une réalité spirituelle, lovée au coeur de sa propre conscience. Ce fut alors qu’il eut l’intuition du paradoxe central qu’il ne cessera d’explorer toute sa vie durant, et qu’il finira par résumer vers la fin de sa carrière, dans son livre magistral sur saint Thomas d’Aquin : le christianisme a inversé l’ancienne croyance platonicienne selon laquelle c’est l’univers matériel qui serait mauvais, et l’univers spirituel qui serait bon. En réalité, c’est le contraire qui est vrai : ayant créé le monde, Dieu regarda toutes choses et vit qu’elles étaient bonnes.

Il n’y a pas de choses mauvaises, mais seulement un mauvais usage des choses. Ou, si vous voulez, il n’y a pas de mauvaises choses, mais seulement des pensées mauvaises, et surtout des intentions mauvaises. Il est possible de disposer des choses bonnes avec de mauvaises intentions, et les bonnes choses, telles que le monde et la chair, ont été détournées par une intention mauvaise, appelée le diable. Mais le diable est incapable de rendre aucune chose mauvaise — les choses demeurent telles qu’elles ont été créées le premier jour. L’oeuvre du Ciel seule est matérielle — la création du monde matériel. L’OEUVRE DE L’ENFER EST ENTIÈREMENT SPIRITUELLE.

Dans sa jeunesse, durant tout un temps, Chesterton vécut dans la crainte de se trouver pris au piège de son propre esprit, bouillonnant d’une incontrôlable activité — et pendant toute une période, il tituba littéralement au bord de la folie. Dans cet état, ce fut finalement la poésie qui le sauva et lui permit de conserver la raison, car le don du poète (qui est aussi le don de l’enfant) consiste en la capacité de rester relié au monde extérieur, de contempler les choses avec une attention intense et totale, et de tomber en extase devant le spectacle du réel. Et le poète et l’enfant ont reçu en partage la grâce de ce que Chesterton appelait « le minimum mystique » — à savoir, la conscience de ce que les choses sont , point à la ligne. « Si une chose n’est rien d’autre qu’elle-même, c’est bien ; elle est , et c’est ça qui est bon. »

Il est intéressant de noter en passant qu’à l’autre bout du monde, il y a de cela un millier d’années, les grands mystiques de la Chine et du Japon (dont Chesterton lui-même n’a jamais rien connu) avaient développé exactement les mêmes idées : je pense ici aux maîtres du bouddhisme chan (mieux connu en Occident sous son nom japonais de zen) — ces maîtres qui n’enseignaient qu’au moyen de poèmes, de peintures, de paradoxes, de plaisanteries et d’énigmes. Ainsi, par exemple, un jeune disciple demande à un vieux moine : « Qu’est-ce que le Bouddha ? » Et le maître de répondre : « Le Bouddha est un navet de deux livres acheté au marché de Chaozhou. » La leçon à retenir est celle-ci : accrochez-vous à la réalité. Si vous pouviez absolument saisir ne fût-ce qu’un fragment de réalité, si modeste soit-il, dans son irréductibilité concrète et singulière, vous prendriez enfin appui sur le solide terrain du vrai. Accrochez-vous donc à la réalité — tout comme Robinson Crusoé qui, pour sauver sa vie s’accroche aux choses qu’il a pu récupérer du naufrage : « deux fusils, une hache, trois sabres, une scie, trois fromages de Hollande... »

J’ai dit dans mon intitulé que non seulement Chesterton est « un poète », mais qu’il est un poète qui danse « avec une centaine de jambes ». En fait, cette expression est empruntée à Chesterton lui-même : il s’en est servi dans une interview pour décrire le personnage le plus extraordinaire qu’il ait jamais créé : "Sunday" (Dimanche), l’énigmatique géant à deux faces — énorme, turbulent, évasif — qui tire toutes les ficelles de l’action dans sa sublime fable métaphysique, Le nommé Jeudi. Il écrivit ce livre quand il avait à peine 30 ans, et, chose étrange, quelque vingt années plus tard, sa propre apparence physique devait finir par rassembler à celle de Sunday — comme l’ont noté divers témoins. Ainsi Valery Larbaud qui, étant venu lui rendre visite, évoque cette étonnante ressemblance dans une lettre adressée à Claudel ; et Bernard Shaw lui-même, amical adversaire en d’innombrables joutes d’idées, le décrivit également, avec affection, comme « une montagne humaine, énorme physiquement et intellectuellement au-delà de toute proportion acceptable, et qui semble grandir encore comme vous le regardez ».

Mais ceci ne va pas sans nous poser quelques problèmes d’ordre pratique : comment tracer le portrait d’un homme qui danse avec une centaine de jambes ? comment fixer son image mouvante et bondissante ? La tâche est impossible — ne me blâmez donc pas si vous trouvez mes propos par trop décousus. Leur seule excuse sera d’être émaillés d’une série de citations empruntées à ses écrits — et si ces citations, à leur tour, pouvaient vous inciter à le lire et relire, nous n’aurons pas perdu notre temps.

Car, pour le reste, je dois vous avouer que je suis bien mal qualifié pour traiter de ce sujet. Je ne suis nullement un expert en la matière : la grande édition des Oeuvres complètes de Chesterton (encore en cours de publication aux Etats-Unis) comptera finalement une cinquantaine de volumes ; quelque vingt-cinq ont déjà paru, desquels je ne connais qu’une modeste partie (mais je poursuis mon exploration avec délice). Comme vous le voyez, dans ce domaine, je ne suis donc qu’un incorrigible amateur. Mais au fond, d’un point de vue chestertonien, c’est peut-être aussi bien ainsi — car Chesterton justement attachait un prix particulier à cette notion d’ amateur , opposée à celle de professionnel .

Dans son autobiographie, il donne de son père un portrait plein d’affection. Son père dirigeait une agence immobilière (Chesterton : la firme existe toujours, vous pouvez encore voir son nom affiché dans les rues de Londres, et même de Sydney et de Perth sur des maisons et immeubles à vendre ou à louer), mais il avait aussi toutes sortes de talents artistiques — dessin, peinture, vitrail, photo, lanternes magiques, etc. — qu’il employait en famille pour l’enchantement de ses enfants. Chesterton conclut :

Dans l’ensemble je suis heureux qu’il n’ait jamais été un artiste professionnel : cela aurait pu l’empêcher de devenir un amateur.

La supériorité de l’amateur sur le professionnel est une notion importante et paradoxale, mais elle est largement ignorée dans la culture occidentale, laquelle considère de façon générale que seul le professionnel est vraiment « sérieux », tandis que l’activité de l’amateur paraît nécessairement entachée de frivolité (mais nous allons voir à l’instant ce que Chesterton pensait du sérieux et du frivole). Pour moi, cette façon qu’il a de valoriser l’amateurisme présente un intérêt tout particulier, car elle coïncide en fait avec un principe fondamental de l’esthétique chinoise (dont Chesterton ignorait d’ailleurs entièrement l’existence). Il s’agit du reste d’un principe qui devrait présenter une pertinence profonde et universelle. Songez-y un moment : vous pouvez être — vous devez être — pleinement professionnel tant que vous êtes agent immobilier ou notaire, fossoyeur ou comptable, dentiste ou avocat — mais pourriez-vous vous intituler, disons, poète professionnel ? Et si, sur un formulaire officiel de passeport ou de visa, vous veniez à remplir la rubrique « profession » en inscrivant « membre du genre humain » ou plus simplement « vivant », le préposé à qui vous remettrez cette déclaration doutera de votre santé mentale.

Aucune activité humaine vraiment importante ne saurait être poursuivie d’une manière simplement professionnelle. C’est ainsi, par exemple, que l’apparition du politicien professionnel marque un déclin de la démocratie — puisque dans une démocratie authentique, l’exercice des responsabilités politiques est le privilège et le devoir de chaque citoyen. L’amour pratiqué de façon professionnelle est prostitution. Vous devez fournir la preuve de vos qualifications professionnelles pour obtenir le plus modeste emploi de postier ou de balayeur de rues, mais nul ne vérifiera vos compétences quand vous voudrez devenir un mari ou une épouse, un père ou une mère de famille, et pourtant ce sont là autant de tâches complexes et absorbantes, des tâches d’une importance capitale, et qui requièrent un talent proche du génie.

En plus du portrait qu’il traça de son père, Chesterton fit l’éloge de l’amateur en plusieurs autres endroits. Certains de ses aphorismes sur le sujet sont devenus justement célèbres ; ainsi :

Quand une chose vaut la peine d’être faite, ça vaut même la peine de la faire mal.

Ou encore :

Tout comme un méchant homme est quand même un homme, un méchant poète est quand même poète.

Il poussa plus avant le contraste entre l’amateur et le professionnel, et le développa en une comparaison entre le généraliste et le spécialiste. Il appliqua cette notion à une question qui lui tint toujours particulièrement à coeur — celle de la condition des femmes. Selon lui, l’homme doit être, jusqu’à un certain point, un spécialiste ; par la force des choses, il se trouve contraint de poursuivre une voie étroitement professionnelle pour gagner le pain du ménage — tandis que la femme est véritablement généraliste : elle est appelée à exécuter cent activités différentes pour assurer la bonne marche du foyer. Le préjugé moderne qui consiste à dénoncer l’étroitesse des tâches domestiques suscite son indignation :

Quand on dit que les tâches domestiques sont une besogne harassante, tout le problème est de savoir dans quel sens on entend cette expression. Si l’on veut dire qu’il s’agit d’une tâche extrêmement difficile, j’admets qu’on décrive ainsi l’activité de la femme qui peine et dépense toutes ses forces à la maison, tout comme on dit qu’un homme peine et dépense toutes ses forces en construisant la cathédrale d’Amiens, ou qu’il peine et dépense toutes ses forces en servant un canon à la bataille de Trafalgar.

Puis il passe en revue tout l’éventail des besognes ménagères qui requièrent tour à tour, ou simultanément, les talents et l’initiative d’un homme d’Etat, d’un diplomate, d’un économiste, d’un éducateur et d’un philosophe, et il conclut :

Je conçois volontiers que toutes ces choses puissent épuiser l’esprit, je n’imagine pas comment elles pourraient jamais le rétrécir. La mission d’une femme est laborieuse, mais elle est telle parce qu’elle est gigantesque, et non parce qu’elle serait mesquine. Je plaindrai Mme Jones en raison de l’énormité de sa tâche, je ne la plaindrai jamais en raison de sa petitesse.

La réputation de Chesterton présente aujourd’hui une curieuse contradiction : tout à la fois, il jouit d’une large popularité, et il se trouve relativement ignoré. Sur la scène littéraire et intellectuelle contemporaine, il est simultanément présent et absent. Sa présence se manifeste de diverses manières. Tout d’abord, à un niveau superficiel, on ne compte plus le nombre de ses bons mots et aphorismes qui sont passés dans l’usage courant de la langue au point de devenir proverbiaux : dans la conversation et dans la presse on cite constamment ses propos sans même savoir qu’ils sont de lui. Il a des images frappantes qui tantôt dégonflent des clichés et tantôt illuminent des questions complexes. Certains de ses traits d’esprit sont des arguments d’une drôlerie irréfutable ; il invente des raccourcis saisissants pour rejoindre la vérité. Ainsi, il désarme le vieux slogan chauvin « Qu’elle ait tort ou qu’elle ait raison, c’est ma patrie ! » en le retournant avec une logique implacablement saugrenue : « Sobre ou ivre, c’est ma mère ! » Ou encore, sur la démocratie :

La démocratie, c’est comme quand on se mouche : même si vous ne le faites pas bien, vous devez le faire vous-même.

Sur le difficile problème du péché originel et de l’innocence perdue de la nature humaine, il a ce commentaire apparemment loufoque, mais profondément juste :

Si vous vouliez dissuader quelqu’un de boire un dixième whisky, vous pourriez fort bien lui donner une cordiale bourrade en lui disant : "Allons, courage, soyez un homme !" Mais en revanche, pour dissuader un crocodile de manger un dixième explorateur, personne ne songerait à lui donner une cordiale bourrade en lui disant : "Allons, courage, soyez un crocodile !"

Le côté baroque et excentrique de telles images incite souvent les esprits superficiels à ignorer la profondeur et le sérieux de sa pensée. Les imbéciles le croient frivole ; mais qu’est-ce que la frivolité ou le sérieux ? Chesterton disait à ce sujet :

Un homme qui s’attache aux harmonies, qui n’associe les étoiles qu’avec les anges, ou les agneaux avec les fleurs printanières risque fort d’être frivole car il n’adopte qu’un seul mode à un certain moment ; et puis ce moment une fois passé, il peut oublier le mode en question. Mais un homme qui ose accorder un ange avec un octopus doit avoir une vision vraiment sérieuse de l’univers. Plus les sujets évoqués diffèrent entre eux, plus la philosophie qui les embrasse doit être profonde et universelle. Un esprit léger et irréfléchi est caractérisé par l’harmonie des matières qu’il traite ; un esprit pénétrant et réfléchi, par leur apparente diversité.

Quand on lit Chesterton aujourd’hui, on est constamment saisi par la troublante justesse d’un grand nombre de ses analyses, par la qualité prophétique d’un grand nombre de ses avertissements — et pourtant certains d’entre eux ont été formulés il y a bientôt un siècle. Ses écrits ont une actualité, une pertinence, une pressante urgence que nous ne trouvons chez aucun de ses illustres contemporains. Que pourrait-on encore retenir aujourd’hui des observations sociales de Bernard Shaw et de H. G. Wells ? [...]

Simon Leys, Lire, 21-04-12.

Vladimir Nabokov

Nabokov et la publication posthume de son roman inachevé

L’amertume d’une vie interrompue n’est rien en regard de l’amertume d’une oeuvre interrompue:la probabilité que la première puisse se poursuivre par-delà la tombe semble infinie, comparée au désespérant inachèvement de la seconde, vu de là-bas cela pourra peut-être paraître absurde, mais vu d’ici, l’écrit reste irrémédiablement inexistant », disait Nabokov [6].

Pour écrire ses romans, Nabokov procédait de façon très particulière:son habitude était de former d’abord dans son esprit une vision complète de l’oeuvre, et ensuite il se mettait à noter sur des fiches un premier brouillon fait de fragments détachés, sans suite logique ni chronologique. Ces fiches, d’un format légèrement inférieur à celui de cartes postales standards, présentant chacune, uniquement sur le côté recto, un court passage (pouvant aller d’une ligne à un ou deux paragraphes). Certaines fiches ne comportent qu’une phrase isolée — une idée, une touche descriptive ; d’autres offrent une séquence numérotée, formant une narration ininterrompue (allant, dans deux cas, jusqu’à plus de vingt fiches).

Dans une seconde étape, il mélangeait et réassemblait ces fiches, organisant un projet de structure, esquissant liens et connexions, tissant ensemble les divers fils de l’intrigue. La composition prenait ainsi progressivement forme, jusqu’à ce qu’un manuscrit définitif et continu puisse enfin être mis au net.

Nabokov commença à travailler à son dernier roman en 1975 ; il fut bientôt interrompu par un accident, puis par la détérioration de son état de santé. À sa mort (1977), il n’était même pas arrivé à la moitié de la première étape : tout ce qui reste de ses brouillons est un lot de 138 fiches qui, si on les imprimait de façon continue, comme pour un livre ordinaire, rempliraient à peine une trentaine de pages.

Qu’aurait-on dû faire de ces 138 fiches ? Comme son fils Dmitri le rappelle, Nabokov, durant sa dernière maladie, sur son lit d’hôpital, donna à sa femme, l’admirable Vera (dont il sera question dans un moment), l’instruction de les brûler dans le cas où il mourrait sans avoir pu terminer son manuscrit.

La veuve dévouée ne put se résoudre à exécuter cette instruction à la lettre — cela l’aurait obligée à détruire ce qui constituait pour elle de très précieuses reliques, mais elle respecta l’esprit essentiel de cette dernière volonté de son mari : jamais elle ne livra à la curiosité des lecteurs ces fragments non corrigés. Après la mort de Vera (1991), Dmitri Nabokov — fils unique du couple extraordinaire — devint le seul gardien de l’ ?uvre de l’écrivain ; dix-huit ans plus tard, après « une longue réflexion » (décrite dans un passage bizarrement contourné et obscur de son introduction), il décida finalement de les publier dans la forme actuelle : un grand et luxueux volume, paru aux États-Unis, présentant sur 138 pages de carton, imprimées d’un seul côté, des reproductions en fac-similé détachables des 138 fiches ; chaque fiche occupe la moitié supérieure de la page, tandis que son contenu est encore repris en caractères d’imprimerie sur la moitié inférieure. Si le lecteur le désire, il peut détacher n’importe quelle fiche, ou toutes les fiches, par simple pression du doigt le long de leur pourtour. Ayant ainsi procédé, il peut alors, fiches en main, battre les cartes pour les réarranger à sa guise, suivant ce qu’il estimerait être un ordre, soit mieux conforme au dessein original de Nabokov, soit simplement plus satisfaisant pour son goût personnel. Délesté de ses fiches, le volume ainsi éviscéré peut être replacé sur un rayon de bibliothèque : son aspect extérieur reste inchangé, et pourtant il recèle maintenant une cavité secrète dans laquelle vous pourriez commodément ranger (par exemple) soit votre testament ou, un trousseau de clés, ou un petit flacon de Calvados, ou les boucles d’oreilles de votre femme.

Un roman dans le roman

Mais en quoi consistait le dessein original de Nabokov ? Laura est le principal personnage d’un roman-dans-le-roman ; elle est basée sur Flora, maîtresse de l’auteur du roman-dans-le-roman ; Flora a également un mari, un homme âgé, un brillant neurologue qui est en train d’expérimenter sur lui-même une méthode de suicide mental, par oblitération de la conscience de soi, en commençant à partir des orteils. Flora elle-même a subi dans son enfance une expérience de type Lolita, aux mains d’un locataire de sa mère, un pervers d’âge mûr qui, cette fois, ne s’appelle pas Humbert Humbert, mais bien Hubert Hubert. Mais évidemment, on ne saurait équitablement rendre compte d’une expérience littéraire en réduisant celle-ci à quelques fils d’une intrigue interrompue : on pourrait aussi bien regarder sur un écran le récital d’un violoniste virtuose en coupant le son.

Mais en l’occurrence, qu’en est-il de l’expérience littéraire ?

Les 138 fiches peuvent aisément se lire d’une traite : ce n’est pas long. Mais l’impression dominante qui se dégage de cette lecture est un mélange de confusion et de frustration. En ce qui me concerne, elle me rappelle irrésistiblement la description que fait Balzac du Chef-d’oeuvre inconnu dans la nouvelle philosophique qui porte ce même titre ; on s’en souvient:un vieux peintre appelé Frenhofer travaille depuis dix ans à une toile qui, estime-t-il, devrait être son ultime et suprême chef-d’oeuvre. Tous les jeunes artistes admirent son génie et désespèrent de jamais égaler l’habilité de son pinceau ; ils brûlent du désir de contempler sa dernière oeuvre, mais Frenhofer conserve son atelier verrouillé à double tour. Un jour, toutefois, deux disciples sont enfin admis à l’intérieur. Ils sont sidérés : le chef-d’oeuvre inconnu se dresse devant eux sur son chevalet, mais tout d’abord, ils n’y voient goutte :

Le vieux lansquenet se joue de nous, dit l’un. Je ne vois là que des couleurs confusément amassées et contenues par une multitude de lignes bizarres qui forment une muraille de peinture... En s’approchant, ils aperçurent dans un coin de la toile le bout d’un pied nu qui sortait de ce chaos de couleurs, de tous, de nuances indécises, espèce de brouillard sans forme ; mais un pied délicieux, un pied vivant ! Ils restèrent pétrifiés d’admiration devant ce fragment échappé à une incroyable, à une lente et progressive destruction...

Les 138 fiches nabokoviennes présentent un assemblage non moins déconcertant. On retrouve çà et là quelques échos de l’esprit acéré du vieil écrivain, quelques éclairs du feu d’artifice familier — à ces endroits-là, on reconnaît la main du maître ; mais trop souvent, ces traces à demi effacées rappellent, non pas sa magie, mais bien ses affectations les moins plaisantes. Par exemple, une fiche est consacrée à une sotte démolition d’une série de grands écrivains français à qui Nabokov attribue une commune « médiocrité », et ils sont rassemblés là pour la spirituelle raison que leur patronyme à chacun commence par la lettre M : ainsi Michaux et Montherlant (que Nabokov orthographie « Montherland » !) se trouvent voués à la même géhenne (alors qu’en fait rien ne saurait les rapprocher — à part leur génie). Cette conscience exacerbée de sa propre importance avait été relevée il y a bien longtemps déjà par Hannah Arendt :

Il y a une chose qui m’horripile chez Nabokov. On dirait qu’il veut toujours vous montrer comme il est intelligent. On dirait qu’il cherche toujours à se définir lui-même comme étant “plus intelligent que”.

Il y a quelque chose de vulgaire dans son raffinement, et je suis allergique à cette sorte de vulgarité, parce que je ne la connais que trop bien, et je connais trop de gens qui en sont infectés. » [7]

Pourquoi publier maintenant (à l’encontre des instructions claires et lucides de Nabokov !) ces brouillons fragmentaires, inachevés et largement dénués d’inspiration ?

Après la mort de Nabokov, on l’a vu, ce fut sa veuve, Vera, qui se trouva tout d’abord chargée de la gestion de son oeuvre. Son attitude en ce domaine mérite notre attention toute particulière, car nul n’aurait pu être mieux qualifié qu’elle, moralement et esthétiquement, pour prendre les décisions qui convenaient. Reprenons les choses depuis le début.

Quand Vera rencontra Vladimir (1923), ils étaient tous deux de jeunes exilés russes errant à travers l’Europe. Elle avait vingt et un ans, il en avait vingt-quatre ; tous deux étaient hautement cultivés et exceptionnellement doués. Ils avaient traversé les mêmes tragédies, ils vivaient une même existence précaire dans une période de bouleversements extrêmes. Ils tombèrent amoureux l’un de l’autre, se marièrent et ne se quittèrent pratiquement plus jamais, si brièvement que ce soit, jusqu’à ce que la mort les sépare plus d’un demi-siècle plus tard. Les témoins qui eurent le privilège de les observer de près dans leurs toutes dernières années furent tous frappés de l’intensité et de la profondeur de leur affection mutuelle. D’emblée, Vera avait discerné le génie de Vladimir : cette foi ne souffrit jamais le moindre doute. Quand les éloges de la critique et le succès mondial finirent par couronner l’art littéraire de Nabokov (et ceci ne survint que relativement tard dans sa carrière, avec la publication de Lolita), Vera ne fut nullement surprise, ceci ne fit que confirmer ce qu’elle savait depuis toujours. Avec son intelligence et sa vaste culture cosmopolite, elle aurait pu ambitionner une carrière pour elle-même. Mais en fait, d’entrée de jeu, elle avait fait son choix : elle se mettrait complètement et exclusivement au service de l’activité créatrice de son mari. Elle devint son premier conseiller littéraire, lecteur et critique, mais aussi sa secrétaire, dactylo, son agent, son chauffeur, assistant, traducteur, spécialiste en relations publiques, sa téléphoniste, son éditeur — et sa muse.

Bien qu’elle cherchât toujours à se rendre invisible aux yeux du public (dans la mesure où ceci eût été possible pour une aussi lumineuse beauté), sa relation avec son mari n’était nullement une forme de soumission. Nabokov l’admirait et s’appuyait sur son jugement tout autant qu’il l’aimait. Sans nul doute, tôt ou tard quelque énergumène, activiste du mouvement de libération féministe, ne manquera pas de soutenir que les livres de Nabokov furent en fait écrits par sa femme [8] ; pareille sottise pourrait toutefois contenir involontairement une vérité subtile : il a bien écrit ses livres, mais elle a fait l’homme qu’il est devenu. Sans Vera, quelle sorte de livres eût-il écrits ? Nul ne peut le dire ; une chose est certaine : ils auraient été l’oeuvre d’un autre écrivain.

Vera avait ses propres idées et opinions, dont Nabokov tenait compte. (Deux fois, elle l’empêcha de brûler le manuscrit de Lolita, et réussit à le persuader de reprendre un travail dont il avait désespéré). Son respect pour ce qu’il avait écrit était scrupuleux et ne tolérait nul compromis ; ainsi par exemple, durant la carrière universitaire de Nabokov, quand quelque indisposition l’empêchait de donner son cours, elle faisait classe à sa place et lisait aux étudiants la leçon qu’il avait préalablement rédigée, sans se permettre d’en modifier la moindre virgule.

En ce qui concerne The Original of Laura, cependant, Vera n’observa qu’à moitié les instructions de Nabokov. Son amour l’empêcha de détruire les brouillons que Vladimir avait écrits à la main ; son goût et son jugement littéraire l’empêchèrent de les publier.

Dix-huit ans après la mort de sa mère, Dmitri décida finalement de publier ces fragments posthumes. Il serait impertinent de s’interroger ici sur ses motivations. Il était proche de ses parents ; son affection et son admiration pour son père étaient manifestes, ainsi que la dévotion avec laquelle il servit l’oeuvre de celui-ci — il consacra beaucoup de temps et d’attention à préparer des éditions et des traductions de plusieurs de ses ouvrages. De toute façon, ce n’est pas l’affection et le dévouement de Dmitri qui sont en cause ici. La question est : que penser de son goût et de son jugement ?

Faux-pas

Sur ce terrain-là, il fit une fois un redoutable faux-pas. Lors du triomphe international de Lolita, comme il s’en préparait une adaptation cinématographique, le jeune Dmitri (il avait 26 ans à l’époque) eut l’idée d’organiser en Italie (où il poursuivait sa carrière de chanteur d’opéra) une fausse compétition pour l’attribution à une actrice du rôle de Lolita :

Pendant deux jours son appartement de Milan fut envahi par une cohorte de candidates nymphettes, robustement nubiles, avec quelques mamans provinciales à la remorque. Quand son père vit dans un hebdomadaire illustré une photo des “finalistes” entourant Dmitri sur son vaste lit couvert de satin, il envoya de toute urgence un télégramme à celui-ci, lui intimant de mettre immédiatement un terme à cette pantalonnade publicitaire. Et il écrivit encore une longue lettre sévère à Dmitri, le mettant en garde contre ce genre de farce puérile, qui ne pourrait que nuire à sa carrière. [9]

Après coup, Dmitri fut naturellement fort contrit (c’est lui-même d’ailleurs qui révéla les détails de l’épisode dont on vient de citer la description ; il en fit état deux fois : dans son édition des lettres choisies de Nabokov, et dans un essai de souvenirs personnels). Cette indiscrétion de jeunesse eut lieu il y a près d’un demi-siècle ; il serait donc bien artificiel d’en faire aujourd’hui grief au vieil homme qui vient de prendre l’initiative de publier The Original of Laura. Mais on regrette pourtant que, cette fois-ci, il n’ait pu y avoir de sévère télégramme paternel pour stopper cette entreprise.

Simon Leys, Le Figaro du 15-04-10. [10]

Ethique et esthétique, la leçon chinoise

Dans le catalogue d’une grande rétrospective individuelle qui s’est tenue il y a un an et demi au Stedelijk Museum d’Amsterdam, j’ai été frappé par un propos du peintre à la mémoire duquel cette exposition était consacrée ; à un tournant crucial de sa carrière, l’artiste en question, expédiant un lot de peintures récentes à un ami, lui expliquait :

« Mon prochain ensemble de peintures devrait être meilleur, et pourtant je ne me sens pas encore capable de mieux peindre. Pour le moment, mon effroyable problème est qu’il me faudra d’abord devenir un homme meilleur avant de pouvoir faire de la meilleure peinture ».

Non, ce n’est pas un lettré chinois d’un autre siècle qui avait écrit ces lignes, mais bien Colin McCahon (1919-1987), le plus important peintre néo-zélandais de notre époque. L’auteur du catalogue — un bon connaisseur de l’art occidental — en citant ce propos, ne pouvait dissimuler son étonnement : imagine-t-on Michel-Ange ou Rubens, Ingres ou Delacroix, Matisse ou Picasso émettant une aussi singulière idée ?

Pour des esthètes chinois traditionnels, en revanche, pareille notion va de soi, et McCahon ne faisait guère que répéter une vérité qui, à leurs yeux, devrait être évidente pour tout artiste sérieux. Comment le peintre néo-zélandais, autodidacte enfermé dans l’isolement de sa lointaine province, était arrivé à développer sans le savoir une vue aussi « chinoise », demeure une énigme que nous ne chercherons pas à élucider ici. On remarquera seulement qu’il lisait beaucoup, et que, depuis le milieu du XXe siècle, de nombreuses notions philosophiques et esthétiques de la pensée chinoise et japonaise ont filtré dans la conscience occidentale par le truchement d’innombrables ouvrages de vulgarisation, voire même de romans à succès. Rappelez-vous par exemple Robert Pirsig et son fameux Traité du zen et de l’entretien des motocyclettes (étonnant best-seller des années 1970, ce livre conserve d’ailleurs, aujourd’hui encore, sa fraîcheur et son originalité : on le relit avec profit) :

« Vous voulez savoir comment peindre une peinture parfaite ? C’est facile. Devenez parfait vous-même, et puis peignez naturellement. »

Produits de notre commune nature humaine, il est bien normal que toutes les grandes civilisations cultivent des valeurs fondamentalement semblables, mais elles le font par des voies différentes et sans nécessairement leur assigner la même importance. Ce que l’une considère comme un axiome de base, érige en orthodoxie et développe de façon systématique, peut n’apparaître chez l’autre qu’à l’état d’intuition brillante, appréhendée par quelques individus exceptionnels.

Ainsi cette idée que la qualité esthétique de l’oeuvre d’art reflète la qualité éthique de son auteur, est tellement essentielle dans la pensée chinoise, qu’elle risque parfois de devenir un cliché ressassé dont le sens peut finir par se déformer, par l’effet d’une application mécanique et simpliste. En Occident, en revanche, sans être entièrement inconnue, cette même notion fait rarement l’objet d’un développement aussi méthodique. Ainsi Vasari par exemple peut relever tout naturellement une correspondance entre la beauté spirituelle de la peinture de Fra Angelico et la sainteté dont était empreinte son existence monastique, mais par ailleurs il ne lui viendrait guère à l’esprit d’attribuer les carences artistiques d’autres oeuvres aux manquements moraux de leurs auteurs...

Les quatre arts majeurs de la Chine — la poésie, la calligraphie, la peinture (exécutée à l’encre, au moyen d’un pinceau calligraphique) et la musique de qin (cithare à sept cordes) — sont pratiqués non par des professionnels, mais par des amateurs lettrés. Traditionnellement, ces diverses disciplines ne sauraient être exercées comme un métier : un artiste qui accepterait paiement pour son art se disqualifierait et se verrait aussitôt réduit à une condition inférieure d’artisan. Si le poète, le musicien, le calligraphe et le peintre (et bien souvent un même homme est tout cela à la fois) peuvent faire jouir gratuitement quelques connaisseurs, quelques amis choisis, des produits de leur art (quelquefois d’ailleurs, c’est l’appréciation de ce public restreint mais talentueux qui vient épauler leur inspiration), il n’en reste pas moins que l’objet premier de leur activité demeure la culture et le développement de leur vie intérieure. On écrit, on peint, on joue de la cithare, pour perfectionner sa personnalité, pour s’accomplir morale- ment en accordant son humanité individuelle aux rythmes de la création universelle.

L’esthétique chinoise qui, dans le domaine des théories littéraires, calligraphiques, picturales et musicales, a accumulé une littérature remarquablement vaste et riche, à la fois philosophique, critique et technique, s’est élaborée sans faire aucune référence au concept de « beauté » (mei ; le terme meixue « étude du beau » est un vocable moderne spécialement fabriqué pour traduire la notion occidentale d’esthétique) ou lorsque ce concept intervient, c’est souvent dans un sens péjoratif, car la recherche du « beau » est, pour un artiste, une tentation vulgaire, un piège, une malhonnête tentative de séduction. Les critères esthétiques sont fonctionnels : l’oeuvre opère-t-elle de façon efficace, nourrit-elle l’énergie vitale de l’artiste, réussit-elle à capter le souffle qui informe les monts et les fleuves, instaure-t-elle une harmonie entre les métamorphoses des formes et les métamorphoses du monde ?

Mais même comme il exécute son oeuvre, c’est toujours et avant tout sur lui-même que l’artiste travaille. Une fois que l’on a saisi cela, on comprend le sens et la raison d’être de ces innombrables propos et préceptes qui, à toutes les époques, associent inlassablement la qualité artistique de la peinture à la qualité morale du peintre. On pourrait multiplier les exemples (j’en ai donné toute une série d’échantillons dans mon commentaire du chapitre XV, « Loin de la poussière », du traité de Shitao Les Propos sur la peinture du moine Citrouille-Amère [11]) :

« Si la qualité morale de l’homme est élevée, le rythme et le souffle de sa peinture seront nécessairement élevés eux aussi »

« les qualités et les défauts de la peinture sont fonction de l’élévation ou de la médiocrité morales de l’homme »

« celui dont la valeur morale est inférieure ne saurait peindre »

« ceux qui apprennent la peinture placent avant toute chose la formation de leur personnalité morale ; dans la peinture de ceux qui ont réussi à se constituer cette personnalité morale, passe un large et éclatant souffle de rectitude, transcendant tous les problèmes formels. Mais si le peintre est dépourvu de cette qualité, ses peintures, si séduisante que soit leur apparence, présenteront une sorte de souffle malsain qui se manifestera dans le moindre coup de pinceau. L’ ?uvre reflète l’homme : c’est vrai en littérature, c’est tout aussi vrai pour la peinture ».

Mais certains critiques sont allés plus loin, et ont cherché à vérifier dans les oeuvres d’artistes célèbres, tantôt l’expression des vertus particulières qu’ils avaient manifestées dans leur vie, et tantôt le reflet de leurs fautes morales :

« Ce qu’écrit un homme fournit une image de son coeur, et on peut y déchiffrer ses vices et ses vertus. La peinture qui a la même origine que l’écriture, présente elle aussi un miroir du coeur. Au début, lorsque je regardais les peintures des Anciens, je doutais encore du bien-fondé de cette opinion, mais après avoir étudié la vie des peintres, j’ose affirmer sa justesse. Ainsi, si nous examinons les différents artistes de l’époque Yuan (c’est-à-dire l’époque d’humiliation nationale, sous l’occupation mongole) : Ni Zan avait radicalement rompu avec le monde vulgaire, et aussi sa peinture présente-t-elle un dépouillement austère et une élégance détachée d’où est banni tout ornement. Zhao Mengfu en revanche ne sut se garder de la tentation (il collabora avec les envahisseurs), et tant sa calligraphie que sa peinture sont entachées de joliesse et d’un vulgaire désir de plaire [12] ... »

Ce dernier passage, opposant l’une à l’autre deux figures emblématiques — Ni Zan et Zhao Mengfu —, amorce un dangereux glissement critique : la signification profonde d’une lecture éthique de l’oeuvre d’art se perd et fait place à l’étroite et dogmatique application d’une sorte de political correctness. La peinture de Ni Zan est certes sublime — vision limpide et distante de paysages pâles et vides, lavés de toute souillure mondaine — mais on sait bien peu de chose de la personne historique de Ni Zan lui-même, et les anecdotes exemplaires qui célèbrent sa pureté et son détachement pourraient bien n’être, pour une bonne part, qu’une projection imaginaire des vertus suggérées par son art [13]. Le cas de Zhao Mengfu est plus curieux encore : aristocrate qui accepta de se mettre au service des envahisseurs mongols, il fut traditionnellement considéré par la postérité comme un ignoble traître ; mais le problème est qu’il se montre aussi, dans sa peinture et surtout dans sa calligraphie, un artiste prodigieusement doué. Pour résoudre cette embarrassante contradiction, les critiques choisissent en général de dénoncer conventionnellement, contre l’évidence de leurs yeux, la « vulgarité » de sa trop splendide calligraphie (jugement qui rappelle un peu la fameuse condamnation prononcée par les surréalistes à l’encontre de Paul Claudel : « On ne peut pas être ambassadeur de France et poète » — comme si Claudel n’avait pas été l’un et l’autre !).

Mais même ces excès naïfs et simplificateurs n’ont pu altérer la compréhension profonde que les grands artistes chinois ont toujours conservée de cette dimension éthique qui doit gouverner leur travail. Et les calligraphes, en particulier, en sont d’autant plus conscients que la pratique de leur discipline constitue pour eux une ascèse quotidienne, une véritable respiration de tout l’être physique, psychique et moral, et dont ils peuvent eux-mêmes mesurer l’efficacité de façon immédiate et concrète. En ce sens d’ailleurs, la calligraphie n’est pas seulement le produit de leur personnalité — leur personnalité devient elle-même un produit de la calligraphie. Cet « inversement de la causalité graphologique » a été bien souligné par Jean-François Billeter dans son Art chinois de l’écriture [14], et il a étayé son observation de citations judicieuses.

- Liu Xizai (1813-1881, Qing)

La suprême beauté d’une calligraphie ne relève plus de la beauté précisément, elle résulte de son adéquation naturelle à la « vérité » que le calligraphe nourrit en lui — authenticité, pureté originale, naturel absolu (ce que les Allemands appellent Echtheit) :

« En calligraphie, ce n’est pas de plaire qui est difficile, mais de ne pas chercher à plaire. Le désir de plaire rend l’écriture convenue, son absence la rend ingénue et vraie »

écrivait le calligraphe Liu Xizai — cité par Billeter, qui éclaire encore ces mots d’un propos de Stendhal :

« Je crois que pour être grand dans quelque chose que ce soit, il faut être soi-même. »

En fait, ce rapprochement avec Stendhal me semble particulièrement intéressant. La perfection de l’oeuvre d’art dépend entièrement de la vérité humaine de l’artiste ; cette notion morale qui fonde toute l’esthétique chinoise se retrouve également en Occident, mais ici, elle est plutôt le fait de quelques esprits d’exception, dont Stendhal fournit justement une parfaite illustration : toute son esthétique est passionnément et furieusement morale — rappelez- vous par exemple sa condamnation de Chateaubriand :

« Je n’ai jamais pu lire 20 pages de M. de Chateaubriand [...] À 17 ans, j’ai failli avoir un duel parce que je me moquais de "la cime indéterminée des forêts" qui comptait beaucoup d’admirateurs au 6e de dragons [...] Le beau style de M. de Chateaubriand me semble dire une quantité de petites faussetés. Toute ma croyance sur le style est dans ce mot. »

Dans cette même famille spirituelle de sublimes génies « excentriques » (au sens chinois du mot), il faudrait également ranger Simone Weil (dont on pourrait compiler toute une esthétique à partir de la si riche mine des Cahiers) — ou encore Wittgenstein, dont un propos au sujet de Tolstoï me paraît singulièrement approprié pour conclure cette modeste note, car il propose justement un critère de critique littéraire aussi original qu’efficace :

« Voilà un homme vrai, qui a le droit d’écrire. »

Simon Leys, Le Magazine littéraire n° 429, 01-03-04.

Une idée de l’Université

Discours prononcé le 18 novembre 2005 à l’Université catholique de Louvain lors de la remise à Simon Leys du doctorat honoris causa.

Extraits

[...] Vers la fin de sa vie, Flaubert a écrit dans une de ses admirables lettres, à son ami Tourgueniev, une petite phrase que je voudrais placer en tête de mes réflexions, car elle les résume très bien : "J’ai toujours tâché de vivre dans une tour d’ivoire, mais une marée de merde en bat les murs, à les faire crouler." Tels sont bien les deux pôles de la situation : d’une part la "tour d’ivoire", d’autre part la "marée de merde".

La tour d’ivoire

Considérons d’abord la tour d’ivoire. C. S. Lewis a observé que, pour mesurer la valeur de n’importe quelle chose, que ce soit un tire-bouchon ou une cathédrale, il faut savoir de quoi il s’agit, à quel usage c’est destiné et comment on s’en sert. [...] Aussi la définition de l’université ne prête guère à discussion, il me semble. L’université a pour objet la recherche désintéressée de la vérité, qu’elles qu’en puissent être les conséquences, l’extension et la communication du savoir pour lui-même, sans aucune considération utilitaire.

En ce qui concerne son mode d’opération, l’université requiert quatre facteurs. Les deux premiers sont indispensables, les deux autres sont importants, mais parfois facultatifs.

1. Une communauté de savants. Il y a quelques années, en Angleterre, un brillant et fringant jeune ministre de l’Education était venu visiter une grande et ancienne université ; il prononça un discours adressé à l’ensemble du corps professoral, pour leur exposer de nouvelles mesures gouvernementales en matière d’éducation, et commença par ces mots : "Messieurs, comme vous êtes tous ici des employés de l’université...", mais un universitaire l’interrompit aussitôt : "Excusez-moi, Monsieur le Ministre, nous ne sommes pas les employés de l’université, nous sommes l’université." On ne saurait mieux dire. [...]

2. Le second facteur indispensable : une bonne bibliothèque. Cette évidence se passe de commentaire.

3. Les étudiants. Ils constituent un élément important, mais pas toujours indispensable. Il est bon de former des étudiants, mais il n’est pas souhaitable de les attirer à tout prix par tous les moyens et sans discrimination. Les étudiants étrangers — payants — rapportent annuellement près de deux milliards de dollars aux universités australiennes. Un recteur d’université nous a engagés un jour à considérer nos étudiants non comme des étudiants, mais bien comme des clients. J’ai compris ce jour-là qu’il était temps de s’en aller. [...] En fait, je rêve d’une université idéale : les études n’y mèneraient à aucune profession en particulier et ne feront d’ailleurs l’objet d’aucun diplôme. Mais peut-être cette université idéale existe-t-elle déjà ? Voyez le Collège de France.

4. Des ressources matérielles — qui peuvent être de provenance variée : soutien gouvernemental, mécénat privé, etc. L’importance de l’argent est évidente, il serait sot de le nier. Mais rappelez-vous pourtant qu’on a vu d’admirables universités fonctionner dans un dénuement extrême. L’université de Pékin, par exemple, durant les quinze premières années de la jeune République chinoise, a joué un rôle de premier plan dans la vie intellectuelle du pays, et cependant, faute de ressources, ses enseignants, qui constituaient une élite exceptionnellement jeune et brillante, restaient parfois plusieurs mois sans toucher leur salaire. Ayant ainsi esquissé ce rapide portrait de notre rapide tour d’ivoire, examinons maintenant la "marée de merde" qui en bat les murs.

La marée qui bat les murs

Deux points essentiels sont particulièrement exposés aux attaques.

Premièrement, le caractère élitiste de la tour d’ivoire — qui dérive de sa nature même — se trouve dénoncé au nom des principes d’égalité et de démocratie. Mais si l’exigence d’égalité est une noble aspiration dans sa sphère propre — qui est celle de la justice sociale —, l’égalitarisme devient néfaste dans l’ordre de l’esprit, où il n’a aucune place. La démocratie est le seul système politique acceptable, mais précisément, elle n’a d’application qu’en politique. Hors de son domaine propre, elle est synonyme de mort : car la vérité n’est pas démocratique, ni l’intelligence, ni la beauté, ni l’amour ni la grâce de Dieu. [...]

Le second point sur lequel la tour d’ivoire se trouve constamment menacée et battue en brèche, c’est son caractère désintéressé. Le coeur du problème est résumé par un axiome de Zhuang Zi (le grand penseur taoïste du IVe siècle avant J.-C. — un des esprits les plus profonds qu’ait produit l’humanité) : « Tous les gens comprennent l’utilité de ce qui est utile, mais ils ne peuvent comprendre l’utilité de l’inutile. » L’utilité supérieure de l’université et son action efficace sont entièrement fonction de son apparente "inutilité".

Les écoles professionnelles et techniques sont fort utiles, tout le monde comprend ça ; les universités sont inutiles — transformons-les donc en un ersatz d’écoles professionnelles : tel est la mentalité qui menace aujourd’hui la survie de l’université. Les pressions exercées sur elle par ses principaux bailleurs de fonds pour qu’elle justifie son existence en termes quantitatifs et utilitaires sont probablement le plus redoutable facteur de corruption auquel elle doit maintenant faire face.

[...] Quand l’université cède à la tentation utilitariste, elle trahit sa vocation et vend son âme. Il y a plus de cinq cents ans, Erasme a défini en une phrase l’essence de l’entreprise humaniste : « On ne naît pas homme, on le devient (homo fit, non nascitur). » L’université n’est pas une usine à fabriquer des diplômes, à la façon des usines de saucisses. C’est le lieu où une chance est donnée à des hommes de devenir qui ils sont vraiment.

Commentaires n° 114, été 2006. (l’article en pdf)

Lire aussi : Simon Leys, la littérature et l’université (La libre Belgique)

Simon Leys : "L’intellectuel français ne sait pas comment on ouvre un parapluie"

Flammarion publie un recueil de textes en forme de portrait du grand sinologue. Au menu, la Chine, la littérature, la mer... et la quête humaniste d’un esprit libre et iconoclaste.

Simon Leys (76 ans) est un écrivain de combat né avec Les Habits neufs du président Mao (1971), chronique accablante de la Révolution culturelle. Sans la maolâtrie ambiante et les idioties sur l’"homme nouveau chinois" proférées à l’Ouest, et particulièrement en France, Pierre Ryckmans — son vrai nom —, universitaire belge spécialiste de la littérature classique chinoise, ne serait pas sorti de ses gonds et n’aurait pas pris un pseudonyme pour éviter d’être persona non grata en Chine. Entré dans le pamphlet politique par indignation, Leys-Ryckmans n’aura de cesse de dénoncer l’imposture des gouvernants et l’aveuglement des intellectuels avec ce mélange d’honnêteté, de courage et de simplicité que George Orwell nommait "common decency". Pour autant, le seul sinologue de l’Académie de Belgique (fauteuil 26, celui de Simenon) ne se départira jamais de ses premières amours : la Chine, la littérature, la mer. C’est tout naturellement autour de ces trois piliers qu’a été élaboré ce merveilleux recueil sous le sceau de "l’inutilité", au sens où l’entendait le poète du IVe siècle avant Jésus-Christ Zhuang Zi : gratuité, don de soi, générosité. (L’Express, 06-04-12.)

Lorsque vous évoquez les figures de Michaux, Chesterton, Orwell..., on voit se dessiner en creux votre autoportrait. Réel ou idéal...

Nos admirations nous définissent, mais parfois elles peuvent aussi cerner nos manques (par exemple, un bègue qui admire un éloquent causeur, un écrivain crispé et taciturne comme Jules Renard qui vénère la tonitruante prolixité de Victor Hugo, ou un romancier concis et pur comme Chardonne qui célèbre le formidable flot de Tolstoï...). Quand on rend visite à quelqu’un que l’on souhaiterait mieux connaître, on est naturellement tenté de regarder les livres de sa bibliothèque : ce n’est pas plus indiscret que de regarder son visage — c’est tout aussi révélateur (bien que parfois trompeur).

Les intellectuels de ce début de siècle se caractérisent-ils toujours par cet étrange cocktail de naïveté politique et de fascination pour les régimes totalitaires ?

Je crois à l’universalité et à la permanence de la nature humaine ; elle transcende l’espace et le temps. Comment expliquer sinon pourquoi les peintures de Lascaux ou la lecture de Zhuang Zi (Tchouang-tseu) ou de Montaigne peuvent nous toucher de façon plus immédiate que les informations du journal de ce matin ? Pour le meilleur et pour le pire, je ne vois donc pas comment les intellectuels du XXIe siècle pourraient fort différer de ceux du siècle précédent. Malraux disait que l’intellectuel français est un homme qui ne sait pas comment on ouvre un parapluie (je soupçonne d’ailleurs qu’il parlait d’expérience ; et personnellement je ne me flatte pas d’une bien grande dextérité). Du fait de leur maladresse et de leur faiblesse, certains intellectuels seraient-ils plus vulnérables devant les séductions du pouvoir, et de son incarnation dans des chefs totalitaires ? Je me contente de constater mélancoliquement la récurrence du phénomène — je ne suis pas psychologue.

Quels sont vos projets ?

Comme je l’évoque dans le post-scriptum de mon essai sur Liu Xiaobo, par la faute d’un agent consulaire belge, mes fils (jumeaux) se sont trouvés réduits à l’état d’apatrides. La faute aurait pu être rectifiée ; malheureusement, elle était tellement grotesque que les autorités responsables n’auraient pu le reconnaître sans se rendre ridicules — aussi fallait-il la cacher. Comme toujours dans ce genre de mésaventure administrative, la tentative de camouflage est cent fois pire que ce qu’elle tente de dissimuler. Le problème devient monumental et rigide, il s’enfle et gonfle comme un monstrueux champignon vénéneux qui, en fin de compte, ne contient RIEN : un vide nauséabond. Ayant jadis passé pas mal de temps à analyser et à décrire divers aspects du phénomène bureaucratique au sein du totalitarisme marxiste, j’ai découvert avec stupeur qu’il avait son pendant naturel dans un ministère bruxellois : des bureaucrates belges placés dans le plus toxique des environnements pékinois se seraient aussitôt sentis comme des poissons dans l’eau.

Je voudrais tâcher de dépasser l’anecdote personnelle pour cerner une leçon universelle. De nombreux lecteurs, victimes d’expériences semblables, m’ont d’ailleurs offert des rapports d’une hallucinante absurdité. J’envisage donc de faire une petite physiologie du bureaucrate. Cela pourrait s’intituler Le Rêve de Zazie — par référence à l’héroïne de Queneau : comme on demande à Zazie ce qu’elle voudrait devenir quand elle sera grande, elle répond : « Institutrice ! — Ah, fort bien et pourquoi ? — Pour faire chier les mômes ! »

Par Emmanuel Hecht, L’Express, 06-04-12.

Autres extraits sur pileface

Le prince de Ligne ou le XVIIIe siècle incarné

Barthes et la Chine

Critiques

La Dispute

par Arnaud Laporte

avec

- Philippe Delaroche (Lire)

- Nathalie Crom (Télérama)

- Laurent Nunez (Magazine Littéraire)

Bernard Pivot, L’inutilité ? Très utile ! (le JDD)

Aude Lancelin, Il est libre, Leys (Marianne)

Note de lecture : Simon Leys, « Victor Ségalen, René Leys »

Biographie de Simon Leys

Bibliographie de Simon Leys.

[1] Illustrations de Pileface. Sauf indication contraire les notes sont de Simon Leys. A.G.

[2] Notez qu’en fait Michaux n’est pas né à Bruxelles, mais à Namur. (C’est encore plus fort !)

[3] Cioran, qui avait sympathisé en profondeur et avec Michaux, et avec Borges, écrivait à propos de ce dernier, à la lumière de sa propre expérience : « À 20 ans, le Balkan ne pouvait plus rien m’offrir. C’est le drame, et l’avantage aussi, d’être né dans un espace culturel mineur, quelconque. L’étranger était devenu mon dieu. D’où cette soif de pérégriner à travers les littératures et les philosophies, de les dévorer avec une ardeur maladive. Ce qui se passe à l’est de l’Europe doit nécessairement se passer dans les pays d’Amérique latine, et j’ai remarqué que ses représentants sont infiniment plus informés, plus cultivés que ne le sont les Occidentaux, incurablement provinciaux. Ni en France, ni en Angleterre, je ne vois quelqu’un qui ait une curiosité comparable à celle de Borges, une curiosité poussée jusqu’à la manie, jusqu’au vice, je dis bien vice, car en matière d’art et de réflexion, tout ce qui ne tourne pas en ferveur quelque peu perverse est superficiel, donc irréel... Borges, destiné, acculé à l’universalité, contraint d’exercer son esprit dans toutes les directions, ne serait-ce que pour échapper à l’asphyxie argentine. C’est le néant sud-américain qui rend les écrivains de tout un continent plus ouverts, plus vivants et plus divers que ne le sont les Européens de l’Ouest paralysés par leurs traditions et incapables de sortir de leur prestigieuse sclérose. »

[4] À Jacques Brosse qui lui disait avoir rédigé sans effort le compte-rendu d’une expérience psychologique, Michaux rétorque avec envie : « Ah ! vous évidemment, ce n’est pas la même chose ; vous écrivez dans votre langue maternelle !

— Vous n’allez tout de même pas me dire qu’on ne parle pas le français à Namur ? — Ce n’est pas le français qu’on y parle, mais le wallon ! » Puis dans ce pensionnat de Campine où on l’avait enfermé à l’âge de 7 ans, « entouré de petits paysans puants » et brutaux qui ne parlaient que leur dialecte, « le flamand devint ma deuxième langue, que je parlais comme le français, sinon mieux ». Et il confia au cours d’un entretien : « Savez-vous que, pendant mon adolescence, j’ai un moment pensé écrire en flamand ? » C’est en lisant Guido Gezelle qu’il eut la toute première révélation de la poésie : « Gezelle était le grand bonhomme. Mais j’ai tout de suite senti que je ne pourrai jamais l’égaler. » Il faut dire en effet que le prêtre poète ouest-flandrien avait réussi à créer dans son obscur patois une sublime musique verbale — pour quiconque en a fait l’expérience sur les bancs de l’école, ces vers restent à jamais gravés dans la mémoire.

[5] Sur Michaux, voir aussi sur Pileface : L’infini de Michaux.

[6] Manuscrit russe, inachevé, inédit (Archives Nabokov, Library of Congress), cité par Brian Boyd : Vladimir Nabokov. The American Years , Londres 1992, p. 663.

[7] Lettre à son amie Mary McCarthy (qui venait de publier son retentissant éloge de Pale Fire), 7 juin 1962. Arendt ajoute que le livre de Nabokov qu’elle admire le plus, c’est son « grand essai sur Gogol » (Nikolaï Gogol, New Directions 1944), un mince volume qui constitue en fait le flamboyant manifeste de l’esthétique littéraire nabokovienne. Bien que j’aime Pnine et admire Lolita, j’avoue partager cette prédilection d’Arendt.

[8] Mais elle écrivit une partie de sa correspondance.

[9] Sur toute cette affaire, voir Brian Boyd, op. cit. p. 415, et V. Nabokov : Selected Letters 1940-1977, édité par D. Nabokov et M.J. Bruccoli, Londres 1990, p. 323-324. Vera ne put se résoudre à observer les instructions de Nabokov. Son amour l’empêcha de détruire les brouillons de « Laura ».

[10] Sur Nabokov, voir aussi sur Pileface : La leçon de littérature par Nabokov.

[11] Pierre Ryckmans, Traduction et commentaire du traité de Shitao, Les Propos sur la peinture du moine Citrouille-Amère, IBHEC, Bruxelles, 1970.

![]() Réédition Plon, 2007. Cf. sur Pileface, Philippe Sollers, Le génie chinois.

Réédition Plon, 2007. Cf. sur Pileface, Philippe Sollers, Le génie chinois.

Ce texte est paru pour la première fois dans la revue Arts asiatiques en 1966. Les huit premiers chapitres — avec les commentaires de Pierre Ryckmans (Simon Leys) — ont été republiés en 1974 dans la revue Peinture Cahiers théoriques n°8-9 et 10-11 avec une présentation du peintre Marc Devade qui était alors membre du comité de rédaction de Tel Quel et ami de Ph. Sollers. Je rappelle ces dates pour ceux qui, y compris à l’époque (Simon Leys inclus), n’auraient pas vu que l’intérêt pour "la Chine" des écrivains et artistes réunis autour de Tel Quel était tout sauf conjoncturel ou étroitement politique. Il n’en reste pas moins que c’est Pierre Ryckmans qui retenait alors l’attention et non... Simon Leys, l’auteur des Habits neufs du président Mao... A.G.

[12] Zhang Geng (1685-1760), littérateur, calligraphe et peintre, dont le traité est reproduit dans Yu Anlan, Hua lun congkan (non disponible en français).

[13] Ce qui nous ramène au cas de Fra Angelico : l’Église finit par béatifier le pieux moine en... 1982. Cette béatification s’appuya-t-elle sur l’évidence constituée simplement par sa peinture, ou sur celle (bien plus incertaine) fournie par sa biographie ?

[14] Jean-François Billeter, Art chinois de l’écriture, Skira-Seuil, 2001. Réédition Essai sur l’art chinois de l’écriture et ses fondements, Allia, 2010. Cf. Extraits : Naissance de l’écriture. A.G.

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?

9 Messages

Sur le site de Sollers cette instructive dédicace...

Dédicace, 2011.

Je ne connais pas de biographie complète de Pierre Ryckmans. Qu’il soit allé en Chine à plusieurs reprises, et pas seulement en 1955, c’est une évidence. C’est d’ailleurs pour pouvoir y aller en toute sécurité qu’il prit le pseudonyme de Simon Leys lorsqu’il publia Les habits neufs du président Mao (1971). Tout porte à croire que les informations précises qui sont rapportées dans ce livre ne sont pas de seconde main ! Dans Suivez le guide, petit essai repris dans les Essais sur la Chine (Laffont, 1998), Leys s’en prend aux touristes politiques qui, pour ne rester quelques semaines en Chine, ne voient que ce que l’on veut bien leur faire voir. Il y décrit aussi très bien Canton, Pékin, Tientsin, Shanghaï, Hangzhou, etc..., preuves qu’il y séjourna longtemps entre 1970 et 1973, c’est-à-dire au moment de la "Révolution culturelle", période qui vous intéresse.

Bonjour,

Ayant cherché longtemps en vain, je n’ai pas pu trouvé une biographie complète de Pierre Ryckmans afin de savoir pendant quelle période il a été en Chine continentale, à part son voyage durant un mois en 1955. Sur certains sites taïwanais, on peut trouver que sa femme est "apparemment" taïwanaise mais non chinoise. Là encore, j’ai un doute... Je voudrais juste traduire certains extraits de ses textes à propos de la révolution culturelle en chinois en ajoutant une petite biographie de l’auteur pour que ses expériences en Chine continentale puissent ajouter de la crédibilité. Dire qu’il a été à Hong Kong, Taïwan et au Singapour pendant cette période-là ne va pas légitimer mes traductions. Merci d’avance.

F.T.

Bien sûr, j’ai répondu à Gauvin selon que sa servilité le mérite, de peur qu’il ne s’imagine pas être un esprit libre. Mais mon message n’a pas eu l’heur de plaire aux censeurs et doit maintenant croupir dans l’Enfer des archives de "pileface". Vieux réflexe maoïste sans doute, on ne se refait pas.

Sur l’océan des sophismes gauviniens, la vérité des faits flotte encore, insubmersible.

Ces faits, quels sont-ils ?

Gauvin écrit - au milieu des notes de Simon Leys et utilisant la même police de caractère- ses propres commentaires critiques à l’endroit de...Simon Leys. Il conclut d’un A.G dont la signification échappera à beaucoup (un nouveau pseudo de Pierre Ryckmans ?)

Je cite Gauvin : "Je rappelle ces dates pour ceux qui, y compris à l’époque (Simon Leys inclus), n’auraient pas vu que l’intérêt pour la Chine des écrivains et artistes réunis autour de Tel Quel était tout sauf conjoncturel ou étroitement politique."

Donc, Gauvin regrette l’aveuglement de Simon Leys à l’égard de Sollers. Où le regrette-t-il ? Eh bien, dans le propre texte de Leys ! On rêve ? Non, c’est la réalité gauvinesque.

Les faits sont simples comme on voit.

Quand le sage montre la lune, Gauvin (qui, sur le tard, se fantasme écrivain par le biais inespéré de ce site -on est gêné pour lui, le pauvre) ne regarde ni la lune ni le doigt mais son nombril sollersien qu’il trouve fort beau.

Vale.

C’est vrai, j’avoue mon erreur, je la confesse : la loupe n’était peut-être pas l’instrument adapté : mal utilisée, sans mode d’emploi, elle grossit trop le trait. « Quand le sage montre la lune, l’idiot, lui, regarde le doigt » disait Confucius. Marc’O, avec sa loupe et son microscope, n’a même pas vu le doigt mais une toute petite partie du doigt. Pour un peu, il en ferait oublier que tout l’article a pour but de faire lire Simon Leys !